巧用生物实验培养学生能力

2016-03-07李相玲

李相玲

摘 要 阐述了在初中生物实验教学中,通过观察实验来提升学生逻辑分析能力,通过设计实验来激发学生创新能力,通过反思实验来拓展学生探究能力。学生通过主动参与、自主探究,勇于创新的过程,提升自身终身学习的能力。

关键词 初中生物 实验教学 能力培养

中图分类号 G633.91 文献标志码 B

观察和实验是科学探究最基本的方法,可为科学探究提供必需的事实和证据。教师可利用初中生物实验的探究性,通过由动态到静态、由整体到局部的科学观察,培养学生在感官获取信息表象的基础上,运用逻辑分析推断其内在本质。教师设计模拟性生物实验,学生主动参与探究过程,在动手动脑中探索和发现新知,激发了创新意识和实践能力。学生对实验中遇到的问题,勤反思,再探究,促使其养成严谨的科学态度,形成理性的思维习惯,为其终身学习打下坚实的能力基础。

1 通过观察实验,提升学生的分析能力

古曰:“善观察者,可见常人所未见;不善观察者,入宝山而空手归。”科学观察是生物实验探究的第一步,也是收集“证据”最直接手段。科学观察的目的性是推进实验探究前行的动力。进行生物实验探究,既需对整体的动态观察,又要对局部的静态观察。观察和思维活动紧密接合,只有边观察边思考,才能将观察的初级形式上升到思维探究的高级形式。静态和动态观察不是简单的信息采集,而是要学生能够通过所观察到的表象去分析推断其蕴含的本质,才是真正意义上的科学观察,才是观察实验的更高境界。

例如,在“探究小肠适于消化吸收的结构特点(苏科版七年级上册)”实验在开展探究时,用镊子夹取新鲜的鸡小肠,观察长度,再用解剖剪从肠中间部位横向截取约3 cm长的一段。清水冲洗后,用肉眼观察横切面,可看到凹凸不平的环形皱襞。再将小肠纵剖,放入清水中,肉眼观察肠壁内表面,可看到一层毛绒绒飘飘荡荡的东西。用放大镜观察,看到绒毛层上有很多指状细小突起绒毛。在探究中,学生历经整体动态观察到局部静态观察,推知“皱襞使小肠内表面积增数十倍,绒毛使小肠内表面积再增数百倍,皱襞和绒毛使小肠与食物得以充分接触,使食物进一步充分消化和吸收”,对“形态结构与功能统一性”的认识便了然于胸。

又如:在“观察溶液浓度的大小对植物吸水的影响(苏科版七年级上册)”时,取红心萝卜(俗称冰糖萝卜)均分两半,各挖相同凹洞,A片装半洞浓盐水,B片装半洞清水,保鲜膜封好,静置2 d,去膜观察。A洞内水变红且变多,卜体变软;B洞内清水消失,卜体变硬。学生通过对比实验前后静态现象,推断得出:当外界溶液浓度大于萝卜细胞液浓度时细胞失水,反之吸水。学生从而分析得出:水易从低浓度溶液向高浓度溶液运动。

法国微生物学家路易·巴斯德说:“在观察的领域中,机遇只偏爱有准备的头脑。”俗话说:外行看热闹,内行看门道。把感性观察上升到理性“洞察”,才是一种严谨科研精神的体现。如,2015年诺贝尔医学奖获得者屠呦呦在对“青蒿素”研究时,正是洞察到“绞汁使用和中药常用的煎熬法不同”。她用沸点只有53℃的乙醚成功提取了“青蒿素”,为人类做出巨大贡献。

2 通过设计实验,激发学生的创新能力

模拟性实验是生物教学中常用的一种探究方法。在做生物实验时,有时难以用研究对象做直接实验,可根据对象在结构或功能上的相似性用“模型”来代替研究对象或模仿某些条件进行实验。在初中生物教学中,为取得直观效果,教师可用模拟性实验来帮助学生理解复杂的生命活动过程。从学生的认知能力和可操作性方面考虑,模拟性实验能大幅提高学生的参与度。在思维方式上,模拟性实验是根据类比推理进行实验设计的。为此,教师可设计模拟性实验,使学生从模拟探究中学会通过推理和类比去研究转换原型的思维方式,进而激发学生的创新活力。模拟性实验既能使研究对象微型化,也能使研究对象扩大化。

例如,在“探究酒精对水蚤心率的影响(苏科版八年级下册)”时发现:水蚤太小好动,难观察;它的心率过快,导致计数误差大等弊端。对此,笔者发动了“寻找水蚤替代材料”的探究活动。学生踊跃参与,大胆尝试,最终找到基围虾、蜗牛等,并设计出家庭DIY实验。如“探究白酒对基围虾心率的影响”:

实验材料:基围虾(海水养殖),智能手机,清水,水杯,汤勺,古井贡白酒(50%)。

实验步骤(环境温度20℃):

① 备6杯各约40 mL海盐水,标1~6号,向2~6号杯内分别加入1~5勺白酒。

② 将等大的基围虾分置于6杯中,静置3 min,用手机对准基围虾心脏部位连续录像3 min。

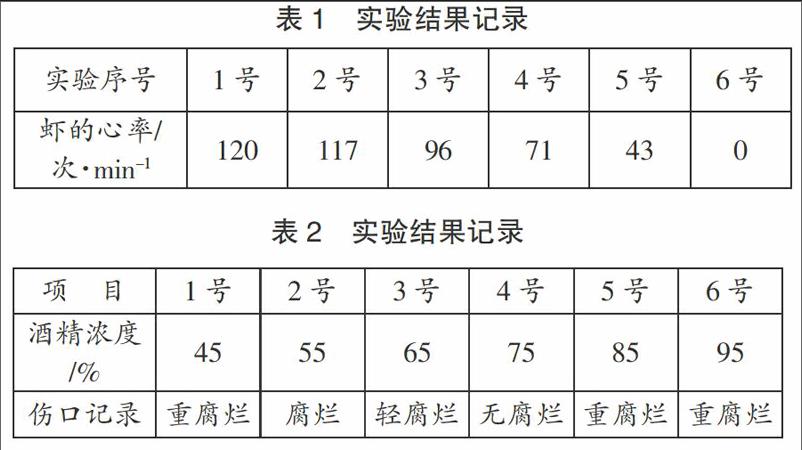

③ 观察并计数录像中虾的心率(次·min-1),重复三次,取均值,实验结果见表1。

实验结论:白酒对基围虾的心率有影响,随海盐水中白酒浓度增大,心率逐渐降低。

实验优点:用肉眼可直接观察基围虾的心跳,手机录像便于回放,因此计数误差小。家庭DIY实验贴近生活实际更能激发学生探究的兴趣。

在生物教学中,教师要鼓励学生对遇到的可探究性问题设计成模拟性实验,以用于进行课后探究。模拟性实验具有开放性,对学生的限制较少,学生可以根据实际要求,自己设计、改造,甚至创新实验,可以增强学生的自主性。模拟性实验方法灵巧、新颖、安全,成功率高。这样,学生通过自己的不断努力,尝到了创造的乐趣,尝到了成功的喜悦,增强了他们的自信心。模拟性实验在提高生物学教学效率,降低实验成本,培养了学生动手能力和创造力等方面起着积极的作用,有助于学生对知识的深入理解和迁移应用。让学生在创造中增强学习生物的积极性,对生物教学起了极大的推动作用。

3 通过反思实验,拓展学生的探究能力

古曰:“学起于思,思源于疑”。反思和质疑是推动学生自主探究的源动力。初中生物实验的开放性以及不明朗的实验细节为学生提供了很大自主探究的空间。自主探究使学生学习方式由被动转为主动,由知识积累转为知识迁移,由重结果转为重过程。实验探究是一个复杂的活动,学生往往在解决一个旧问题的同时,又产生新疑虑,针对新发现再探究,在自主探究中不断“发现学习”。布鲁纳认为,只有学生自己亲自发现的知识才是真正属于他自己的东西。教学目的不是要学生记住教师和教科书上所陈述的内容,而是要培养学生发现知识的能力。

例如,在“模拟探究皮肤是一道保护屏障”(苏科版八年级下册)中,有“用75%的医用酒精涂抹所有伤口”的操作。实验结束后,很多学生产生“为何浓度为75%的酒精杀菌效果最好”的疑问。对此,结合本实验,教师引导学生们开展了“探究不同浓度酒精的杀菌能力”

实验步骤:

① 取6个等大苹果洗净,用刀在苹果上都划同深度“井”字形状破口。每个破口处涂上等量苹果腐烂物。

② 用体积分数为45%、55%、65%、75%、85%、95%的酒精分别涂抹1~6号苹果伤口。

③ 将上述处理后的苹果分别置入保鲜袋,密封放置暗处,观察并记录,实验结果见表2。

实验结论:体积分数为75%的酒精溶液杀菌能力最强,过高或过低杀菌效果都差。

为进一步搞懂酒精的杀菌原理,学生借助网络查找出材料:酒精能够吸收细菌蛋白的水分,使其脱水变性凝固,从而达到杀灭细菌目的。体积分数为75%的酒精与细菌的渗透压相近,可以在细菌表面蛋白未变性前逐渐不断地向菌体内部渗入,使细菌所有蛋白脱水、变性凝固,最终杀死细菌。高浓度酒精使细菌蛋白脱水过于迅速,使细菌表面蛋白首先变性凝固,形成了一层坚固的包膜,酒精反而不能很好地渗入细菌内部,以致影响杀菌能力。酒精浓度低于75%时,由于渗透性降低,也会影响杀菌能力。因此,酒精浓度过高、过低杀菌效果都不理想。最终,学生理解了酒精对细菌的杀灭效果从量变到质变的过程,体会到探究的乐趣。

又如,在“制作洋葱鳞片叶表皮细胞的临时装片(苏科版七年级下册)”时,反思操作难点主要是取材和染色。对此,学生们通过反复探究后归纳出以下注意事项:实验前,将洋葱皮用保鲜膜包裹后光照内表皮3 d,内表皮会变紫,不染色观察效果好。制作时,将洋葱鳞片叶顺着生长纹路切成宽约1 cm窄条,再用刀片在内表皮处横向划出正方形(勿划透)。用镊子夹住内表皮横向撕取,易分离,不卷曲。内表皮接触叶肉的一面向下平展于水滴中,易着色。这些实验改进都是学生历经反思、探究后获取的宝贵经验。

在初中生物教学中,教师充分发挥实验教学功能,可有效培养学生能力。通过对实验的科学观察来提升学生逻辑分析的能力,通过设计模拟性实验来激发学生的创新能力,通过反思实验来拓展学生再探究的能力。学生养成了从理性观察到自主探究,从积极反思到深入探究的科学素养,为其终身可持续性学习打下了坚实的能力基础。

参考文献:

[1] 汪忠.生物新课程教学论[M].北京:高等教育出版社,2003.

[2] 陈美玲.生物实验探究与创新实践[J].中学生物教学,2001(03).