经皮肝穿刺胆道支架置放术治疗恶性胆道梗阻性黄疸的临床效果研究

2016-03-07李松燔

李松燔

经皮肝穿刺胆道支架置放术治疗恶性胆道梗阻性黄疸的临床效果研究

李松燔

目的研究经皮肝穿刺胆道支架置放术治疗恶性胆道梗阻性黄疸的临床疗效。方法62例恶性胆道梗阻性黄疸患者,随机分为研究组与参照组,每组31例。研究组患者行经皮肝穿刺胆道支架置放术予以治疗,参照组则行经皮肝胆管外引流术予以治疗,分析并对比两组患者的黄疸症状改善总有效率。结果研究组患者的黄疸症状改善总有效率为96.77%,高于参照组的黄疸症状改善总有效率90.32%,但差异无统计学意义(P>0.05);研究组发症发生率为16.1%,显著低于参照组的51.6%(P<0.05);治疗后研究组血清白蛋白水平显著高于参照组(P<0.05)。结论经皮肝穿刺胆道支架置放术能够有效改善黄疸,并有效减少并发症的出现,具有较高的临床应用价值。

经皮肝穿刺胆道支架置放术;恶性胆道梗阻性黄疸;临床疗效

恶性胆道梗阻性黄疸是因为患者体内存在恶性肿瘤,同时恶性肿瘤对患者胆道造成严重的压迫以及侵犯,进而使患者胆管发生异常情况,主要包括闭塞或狭窄。现阶段,恶性胆道梗阻性黄疸的主要治疗方式内镜逆行性胰胆管造影手术治疗[1]。但是有部分恶性胆道梗阻性黄疸受到体内恶性肿瘤的浸润等因素的影响导致内镜逆行胰胆管造影术(ERCP)手术治疗失败,对患者的健康造成不良影响。对此有专家提出,为患者提供该疾病保守治疗的同时,可联合经皮肝胆管外引流术和经皮肝穿刺胆道造影植入金属支架术共同使用予以治疗[2]。为探究经皮肝穿刺胆道支架置放术治疗恶性梗阻性黄疸的效果本院特进行了相应研究,并取得良好成果,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取本院2012年5月~2014年5月收治的62例恶性胆道梗阻性黄疸患者作为研究对象,随机分为研究组与参照组,每组31例。研究组男20例,女11例,年龄42~76岁,平均年龄(56.5±11.2)岁,包括肝癌患者1例、胆管癌患者1例、胰头癌患者4例、胆囊癌患者1例;参照组有男18例,女13例,年龄44~75岁,平均年龄(57.9±10.9)岁,包括肝癌患者1例、胆管癌患者1例、胰头癌患者2例、胆囊癌患者2例。两组患者性别、年龄等比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 一般方法 研究组:采用经皮肝穿刺胆道支架置放术。患者术前须接受常规性内科检查和术前必须的全面性检查,若有患者出现肝功能不全或其他腹水症状时,需及时给予患者利尿和保肝治疗措施,如果患者经过检查发现有白细胞增生情况,并在此基础上还伴随发若症状或者腹痛症状时,应及时给予患者常规抗感染治疗,待患者病情稳定,症状好转后进行手术治疗[3]。手术的第一个步骤为胆道造影,经患者皮肝穿刺导入造影剂,以此探寻应穿刺的肝内胆管分值的准确位置,于患者胆道梗阻处置入导管,后通过导管将交换导丝放置于患者体内,以导丝指向为方位依据将球囊放置在患者胆道的合适位置,同时在梗阻断处进行预前扩张操作,后置入内支架并留置引流管,引流管于术后5 d时即可撤出[4]。参照组:采用经皮肝胆管外引流术。该组手术操作流程与研究组相似,于患者外流导管中放置循导线,并固定,连接引流袋。

1.3 观察指标及疗效判定标准 ①观察黄疸改善状况,判定标准包括:显效:患者经过手术治疗后,其总胆红素下降幅度超过术前的50%,临床症状改善显著;有效:患者经过手术治疗后,其总胆红素下降幅度为术前的20%~49%,临床症状有所改善;无效:患者经过手术治疗后,其总胆红素无明显下降趋势,临床症状无显著性变化,或有加重现象。黄疸症状改善总有效率=(显效+有效)/总例数×100%。②观察并发症情况。③记录血清白蛋白变化。

1.4 统计学方法 采用SPSS21.0统计学软件进行统计分析。计量资料以均数±标准差(±s)表示,采用t检验;计数资料以率(%)表示,采用χ2检验。P<0.05表示差异具有统计学意义。

2 结果

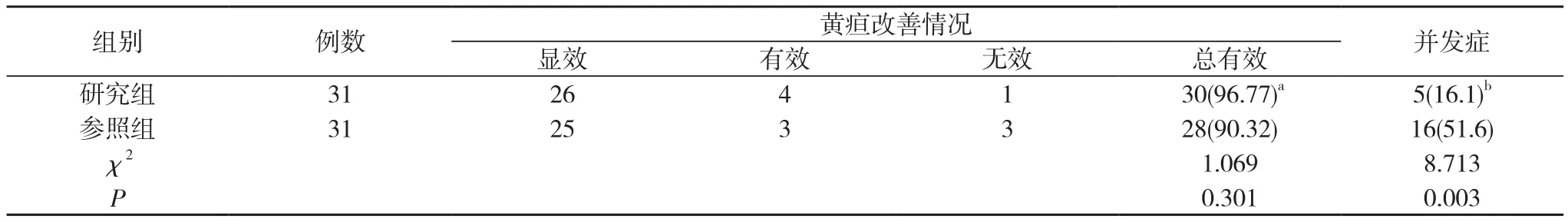

2.1 两组患者黄疸改善及并发症情况比较 经过治疗后,研究组患者黄疸症状改善总有效率高于参照组,但差异无统计学意义(P>0.05);治疗后研究组发症发生率为16.1%,显著低于参照组的51.6%,两组比较差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

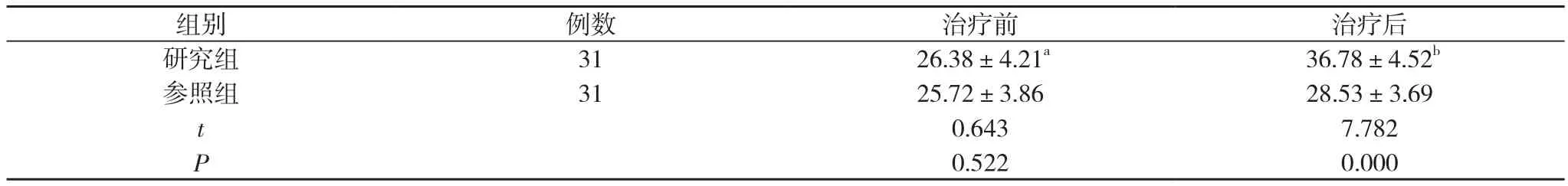

2.2 两组患者治疗前后血清白蛋白水平比较 治疗前两组患者血清白蛋白水平比较差异无统计学意义(P>0.05);而经过治疗后,研究组血清白蛋白水平明显高于参照组,两组比较差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表1 两组黄疸改善及并发症情况比较[n(%)]

表2 两组患者治疗前后血清白蛋白水平比较(±s,g/L)

表2 两组患者治疗前后血清白蛋白水平比较(±s,g/L)

注:与参照组比较,aP>0.05,bP<0.05

组别 例数 治疗前 治疗后研究组 31 26.38±4.21a 36.78±4.52b参照组 31 25.72±3.86 28.53±3.69t0.643 7.782P0.522 0.000

3 讨论

恶性胆道梗阻性黄疸是临床常见疾病之一,是一种发病率以及死亡率均较高的外科急腹症相关疾病。大部分恶性胆道梗阻性黄疸都为胆管结石或胆道蛔虫症后的继发性疾病[1]。此外人体胆管出现狭窄症状或者发生胆管肿瘤疾病也会有激发恶性胆道梗阻性黄疸的可能。上述几项疾病易使患者出现胆管阻塞症状,导致患者胆汁淤积,进而引发细菌性感染。该疾病的致病细菌有90%来源于患者肠道内部,且细菌可经过患者的乏特壶腹或胆肠吻合口部位存在的通道有逆行方式进入患者胆道内。不仅如此,细菌还可通过血液循环或淋巴循环系统而进入患者胆道内部。恶性胆道梗阻性黄疸的主要致病细菌包括大肠杆菌、粪链球菌、克雷伯菌等菌种。而在原发性肝内胆管结石或胆总管结石等具有阻塞性疾病的基础上在发生胆管感染情况,使患者胆管黏膜逐渐充血并发生水肿,使患者的胆管梗阻变得更为严重,进而使患者胆囊分泌的胆汁逐渐向脓性胆汁发展,进一步提升患者胆管内压力,造成患者胆管扩大。

现阶段恶性胆道梗阻性黄疸主要以手术治疗为主,经皮肝胆管外引流术具有治疗有效率高、对患者造成的创伤小,引流质量高等特点逐渐成为该疾病治疗的首选术式,但是该种术式也存在紊乱患者胆汁的生理功能,致使患者出现肠胃功能障碍、提升体内留置的引流管脱落,或发生引流管堵塞的几率,以及增加术后创口感染风险等不足之处。而经皮肝穿刺胆道支架置放术则能够在一定程度上避免引流漏出等问题,其应用范围愈加广泛,且本研究结果证明采用经皮肝穿刺胆道支架置放术的患者并发症发生率明显低于经皮肝胆管外引流术的患者(P<0.05)。该技术能够在保存患者胆汁的正常生理功能条件下设置引流通道,以防止引流外泄情况,并且该术式同样具有创口小、疗效明显、术后恢复快等优点,若根据患者的病情需要联合放疗和局部灌注治疗可进一步延长患者的生存时间。

总之,经皮肝穿刺胆道支架置放术能够有效改善黄疸,并有效减少并发症的发生,具有较高的临床应用价值。

[1]申晋昌,张程鹏,汤雪松,等.经皮肝穿刺胆道内外引流加胆道支架置入治疗阻塞性黄疸.实用医药杂志,2012,29(4):330-331.

[2]何旭,顾建平,楼文胜,等.经皮肝穿刺金属内支架置入治疗胆道恶性阻塞性黄疸的临床疗效.中国医疗设备,2011,26(10): 18-20.

[3]陈春华,马霁波.经皮经肝穿刺胆管引流治疗恶性阻塞性黄疸的体会.中国医师杂志,2010,12(3):349-351.

[4]姚晨,杜智,王毅军,等.金属支架姑息性治疗160例恶性梗阻性黄疸的临床观察.中国综合临床,2010,26(7):718-721.

10.14164/j.cnki.cn11-5581/r.2016.19.042

2016-03-14]

115000 营口市中医院