关于城市避难场所规划若干问题的思考

——以上海市嘉定区、金山区为例

2016-03-06李开明

李开明

关于城市避难场所规划若干问题的思考

——以上海市嘉定区、金山区为例

李开明

以上海市嘉定区、金山区避难场所规划为例,对城市避难场所规划的3方面问题进行了思考。第一,避难场所规划编制过程中涉及的问题。灾害类型决定疏散原则,进而影响避难场所的布局;避难需求和服务半径决定避难协调组规模和用地。第二,影响避难场所服务水平的问题。避难行为和人口密度决定避难场所分布,城镇地区和乡村地区由于人口密度不同,需要建立针对化的避难体系;避难场所的外部选址影响服务范围,内部设计影响服务效率。第三,影响避难场所实施效果的问题。避难人群的需求影响场地型和场所型配置比例;时序协调和建设主体协调影响行动计划,需要形成“空间上有位置、建设上有时序、实施上有主体”的避难场所建设的行动项目库。

避难场所 | 避难体系 | 服务水平

李开明

上海广境规划设计有限公司规划四所 所长,硕士

1 问题起源

1.1 研究背景

近年来地震、暴雨、台风、泥石流等各种自然灾害以及火灾、危险品爆炸等人为灾害的频发,给城市发展和人民生活造成了巨大的损失。各级政府均认识到避难场所规划和建设的重要性,北京、上海、广州、深圳、成都等主要城市均编制了避难场所规划;学术界也针对避难场所进行了大量研究。在避难场所的规划编制和研究中形成了一系列观点,集中体现在以下两方面。

在理论研究方面,张艳等学者对国外避难场所规划建设的经验进行了分析和介绍[1]。胡芸、郭东军等学者对避难场所规划编制的技术流程进行了研究,规划应包括确定灾害类型、明确避难需求、避难场所布局分析、通道建设组织等基本步骤[2-4]。王江波等学者对避难场所的服务能力进行了研究,提出了安全性、可达性、规模容量、配套设施和应急管理共5个方面的评价指标[5];同时杨培峰等学者提出可以采用加权沃络尼法,通过GIS分析,对避难场所的服务能力进行研究[6-7]。

图1 避难场所规划编制步骤汇总图资料来源:作者自绘。

图2 嘉定区和金山区的区位图资料来源:作者自绘。

在规划编制方面,蒋蓉等学者以大邑县为例,指出由于城镇地区和乡村地区在避难疏散方式和避难需求方面的不同,避难场所规划的标准选择、场所构建和通道建设也应存在差异[8]。丁琳等学者指出避难场所的建设应考虑到多灾种的综合防护,而不是仅仅针对地震,应当根据灾种类型和特征,确定疏散原则和避难场所布局[9]。戴慎志等学者指出在规划编制时,要考虑到实施要素,部分避难场所在规划中由于缺乏与城市空间的深度整合,导致难以实施[10]。

从上可以看出,在避难场所规划中,不仅包含规划编制涉及的问题,如灾害类型、疏散原则和场所标准等问题;而且包含影响避难场所服务水平的问题,如避难场所的等级标准和有效服务半径;同时还需要考虑避难场所实施效果的问题,如场地型和场所型设施的比例,建设时序和建设主体之间协调。本文以上海市嘉定区、金山区避难场所规划为例,对城市避难场所规划的若干问题进行初步分析。

1.2 相关概念解析

避难场所是应对突发性事件的避灾安置空间,也是现代城市民众用于躲避地震、火灾、爆炸、洪水等重大自然灾害的安全避难空间。避难场所规划的突出特点有两处:一是突发性,即灾难的发生难以预计;二是复杂性,种类多、影响大。避难场所主要依附绿地公园、广场、学校、体育场所等设施资源进行规划建设。

避难场所规划主要由6个步骤组成,分别是灾害类型预测、划定防灾分区确定避难体系、优化场地选址、细分场地类型、落实行动计划(图1)。

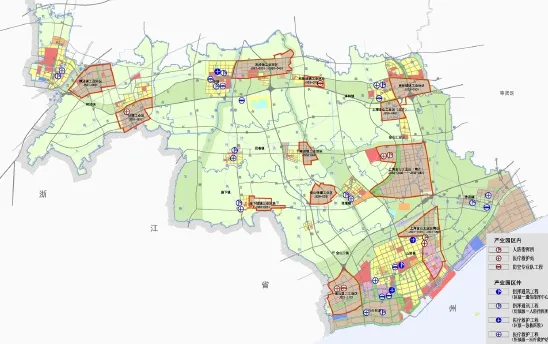

1.3 案例简介

本论文是通过实例对避难场所规划中的重点和难点问题进行分析,因此需要对实例进行简要介绍。嘉定区是上海市的近郊区,面积464 km2,人口148万;金山区是上海市的远郊区,面积612 km2,人口73万,两区区域的位置、人口密度如图2所示。两者在避难规划编制中有一些共性和个性问题,因此放在一起介绍。

(1)嘉定区避难场所规划

《嘉定区避难场所规划(2014—2020)》于2015年编制完成。在规划编制过程中,由于嘉定区的主要灾害是地震、台风暴雨及其次生灾害,因此规划在分析避难需求的同时确立了就近疏散的原则和避难场所布局。在计算避难场所服务能力中,由于城镇地区和乡村地区人口密度和避难资源相差较大,因此城镇地区和乡村地区采用了不同的避难场所规划布局。在考虑避难场所项目实施中,通过部门访谈和街镇沟通明确了各部门的需求和主要职责,形成了分年度、有主体的年度实施计划。

(2)金山区避难场所规划

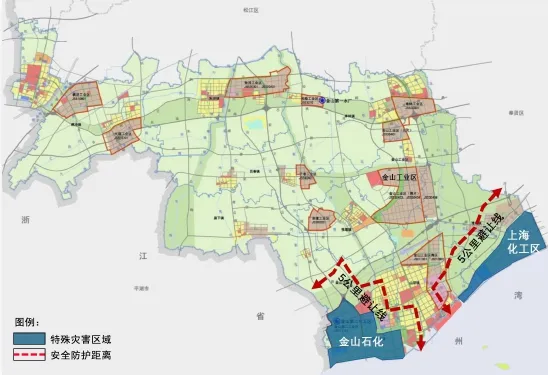

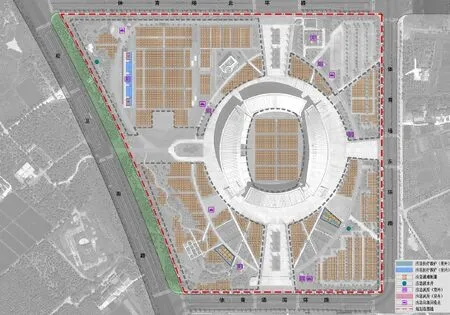

《金山区避难场所规划(2014—2010)》于2014年编制完成。在规划编制过程中,由于金山区的主要灾害是地震、台风暴雨以及化工等特殊灾害,必须保证避难场所的安全性,因此确定了就近疏散和就远疏散相结合的策略。在计算避难场所服务能力时,由于金山区“地广人稀”,人口密度低,场所服务半径小,因此在规划中增加了应急避难场所的数量,降低了固定避难场所、中心避难场所的服务半径和等级规模的要求,以提高资源的利用效率。在考虑避难场所项目实施时,以各街镇为单位,明确了避难场所建设的实施主体和建设时间。金山区避难场所规划成果如图3所示。

对于嘉定区、金山区避难场所规划中所遇到的问题,从规划编制涉及的问题、影响避难场所服务水平的问题,影响避难场所实施效果的问题3方面展开思考和论述。

2 规划编制涉及问题

2.1 灾害类型决定疏散原则

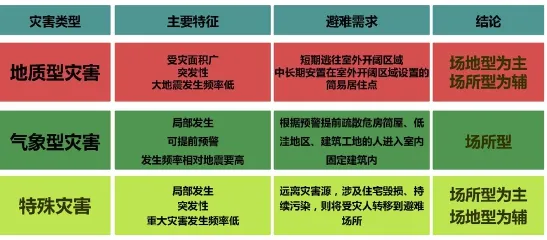

当灾害发生时,人群需要快速疏散至避难场所中以躲避灾害。在疏散避难的过程中,不仅需要保证人群在疏散过程中的安全性,而且需要保证避难场所的安全性;但是不同灾害的特征是不同的,因此需要采用差异化、针对性的疏散原则。避难场所应对的灾害可以划分为3类,分别是以暴雨、洪涝为代表的气象型灾害,以地震、泥石流为代表的地质型灾害,以石化污染和爆炸为代表的特殊性灾害。3种类型的灾害特征、避难需求不同,分别如图4所示。其中气象型地质灾害和地质型灾害由于突发性强,需要采用就近疏散的方式,特殊灾害由于要防止次生灾害的影响,因此要采用就近疏散和就远疏散相结合的方式。

图3 金山区避难场所规划总图资料来源:上海广境规划设计有限公司. 金山区避难场所规划(2014—2040),2014。

图4 主要灾害特点分析资料来源:作者自绘。

(1)气象型灾害和地质型灾害:以就近疏散为主

由于嘉定区避难场所规划所应对的主要灾害为地震、台风及其次生灾害(灾害链中最早发生的起作用的灾害称为原生灾害;而由原生灾害所诱导出来的灾害则称为次生灾害)。这两种灾害及其次生灾害具有发生迅速、破坏性强的特点,同时不会对避难场所的安全造成过大影响,在这种灾害特点下,应该采用就近疏散的原则。

(2)特殊灾害:就近疏散和就远疏散相结合

金山区避难场所规划除了应对地震、台风等两种主要灾害外,还必须应对石化污染及其次生灾害(如空气、水污染、强火灾和爆炸)。由于石化污染及其次生灾害具有发生迅速、扩散快的特点,会对避难场所的安全造成严重影响。因此在这些区域易发的地点(如石化产业及其邻近区域)就不能过多地采用就地和就近疏散原则,而应该考虑到石化产业安全距离的行业要求(一般应大于5 km),防止次生危害影响避难场所安全,而使避难人群被迫二次转移。

金山区南侧分布着金山石化和上海化工两个国家级石化工业园区,在金山区避难场所规划布局时,在两个石化园区周边5 km影响范围内,禁止设置避难场所,以防石化灾害引起的强爆炸和强火灾影响避难场所的安全(图5)。

因此在避难场所规划时,既要考虑到不同灾害类型对避难场所安全性的要求,又要考虑到人群避难疏散的需求。在地质型灾害和气象型灾害发生时,在保证避难场所安全性的前提下,满足人群就近疏散避难的需求;在特殊灾害发生时,需要保证特殊灾害对避难场所的特殊避险要求,保证足够的安全防护距离,根据人群避难需求综合确定疏散原则和避难场所布局。

2.2 避难需求和服务半径决定避难协调组规模

一定范围内的避难需求和避难资源供给不是完全均匀分布的,因此需要设置避难协调组来协调供需空间分布问题。在避难协调组的设置中,有两方面的因素需要考虑。

(1)供需平衡关系决定避难协调组规模的上限

在嘉定区和金山区的避难场所规划中,划定了以各街道和镇为基础单元的避难分区。但在分区内,总体避难需求和避难资源难以有效匹配。在规划中采取了两种措施来增加避难供给。一种方法是在避难区范围内通过对既有绿地和设施的空间开发来增加避难设施,例如通过对中小学用地和绿地的挖潜来增加避难设施。另外一种方法是通过扩大供给范围来统筹解决避难需求。例如,位于金山区北部的枫泾镇,避难供给能力无法满足避难的需求;而朱泾镇的避难供给能力远大于避难需求;通过将朱泾和枫泾划为一个避难协调组,统筹解决避难需求。

(2)服务半径和疏散时间决定避难协调组规模的下限

在通过增加供给设施和扩大避难协调组范围统筹解决避难需求的同时;必须考虑到服务半径和转移时间限制对避难协调组规模的影响。在枫泾镇、朱泾镇构成的避难协调组中,所有避难人群到相应避难场所位置必须满足服务半径的需求。如果避难人群与避难场所之间的疏散距离超过了服务半径,意味着避难人群不能在规定的时间内到达对应的避难场所,避难协调组的实际功能并未发挥。

这就需要在设置避难协调组时,不仅要考虑到服务人群的总体避难需求,供需平衡关系决定了避难协调组规模的上限;同时要考虑到协调组内服务半径和疏散时间的要求,服务半径和疏散时间决定了避难协调组规模的下限。

3 影响服务水平问题

3.1 避难行为和人口密度决定避难体系分布

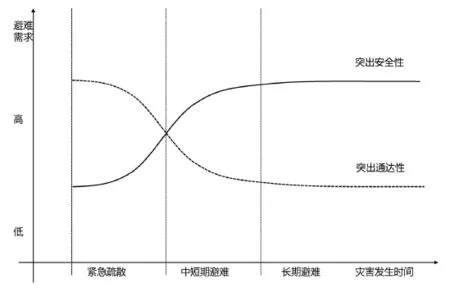

在避难场所规划中,划分为3类避难场所,分别是Ⅰ类(中心避难场所)、Ⅱ类(固定避难场所)、Ⅲ类(紧急避难场所)。3类避难场所的规划与人群的避难行为和需求相关联,在人群避难过程中,存在着紧急避难和固定避难两个阶段。在紧急避难的过程中,应保障到达紧急避难场所(Ⅲ类)的可达性;在固定避难的过程中,应保障到达固定避难场所(Ⅰ类、Ⅱ类)的安全性。避难行为和避难场所的关联性如图6所示。

在灾害发生时,避难人群一般选择就近可以到达的场所,如绿地公园、广场等。在紧急避难后,次生灾害可能接连发生时,避难人群需要在1—2 km范围内找到固定的避难场所。若灾害持续发生时,需要到规模较大、基础设施完善、救援物资充分的场所。事实上,城镇地区和乡村地区在人口密度、空间格局、经济特征以及地方财政实力存在巨大差异,因此对避难体系也存在着显著差别。

图5 金山区特殊灾害防护距离分析图资料来源:上海广境规划设计有限公司. 金山区避难场所规划(2014—2040),2014。

图6 避难行为关联图资料来源:作者自绘。

(1)城镇地区:构建中心—固定—紧急的三级避难体系

城镇地区由于建设规模大,避难人群无法快速疏散,因此就需要充分利用城镇地区内部绿地、公园、广场等开敞空间,设置紧急避难场所。当灾害持续发生时,避难人群需要就近从紧急避难场所转移到固定避难场所。当人群的避难需求和避难时间更长时,就需要转移到中心避难场所。

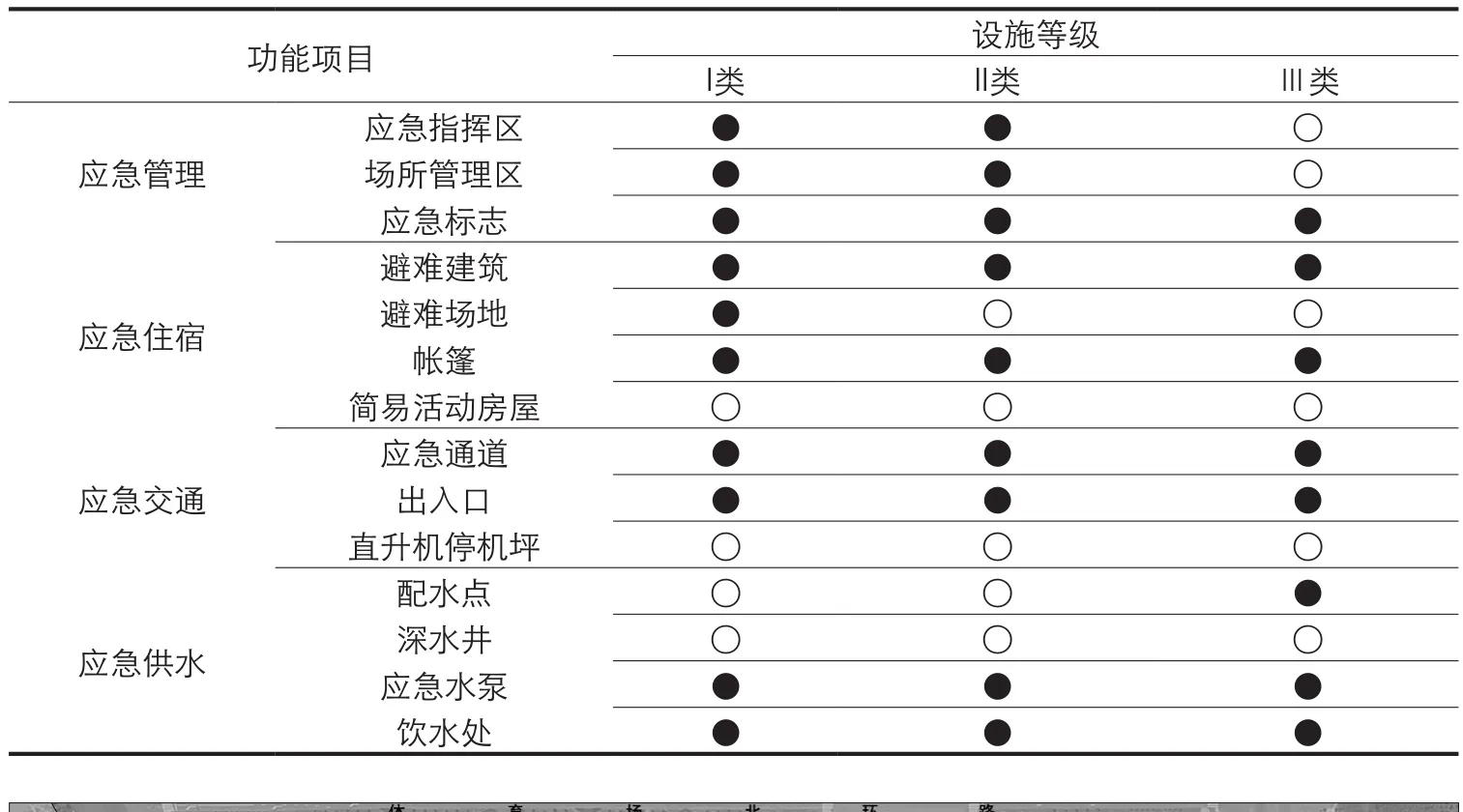

表1 不同等级避难设施配置表

图7 金山区体育中心避难场所规划图资料来源:上海广境规划设计有限公司. 金山区避难场所规划(2014—2040),2014。

(2)乡村地区:构建固定—紧急的二级避难体系

当灾害发生时,乡村地区的人群基本就近疏散到周边农田等开敞空间。当灾害长期发生时,需要考虑固定避难的场所,主要结合中小学、乡村公共服务设施考虑。中心避难场所由于具有完善的物资供给和相应的基础设施,其服务人群有一定的门槛规模。而乡村地区避难人群相对分散,不利于中心避难场所功能的发挥,因此乡村地区不适宜设置中心避难场所。若灾害长期发生,乡村地区的避难人群需要转移到城镇地区的中心避难场所。

3.2 外部选址和内部设计影响服务水平

避难场所外部选址和内部设计决定了避难场所的服务水平。

(1)外部选址影响服务的范围

在对避难场所进行外部选址时,有以下3方面要素需要考虑。一是避难场所本身的安全性,避难场所不能位于重大危险源影响区范围内、不能位于建筑倒塌影响范围区内。二是避难场所的有效服务面积,在计算避难场所的服务能力时,需要扣除水体及周边建筑倒塌覆盖影响范围内的用地。三是避难场所有效服务面积的变化,会带来避难场所等级和服务半径的变化。当避难场所有效面积增大时,等级提升,服务半径扩大,避难场所的服务区会扩大并出现重叠区域,这时需要对避难场所进行“减点瘦身”,以提高避难场所的服务效率。当避难场所有效面积缩小时,等级降低,服务半径缩小,避难场所的服务区会缩小并出现服务的真空区域,这时需要对避难场所进行“加点增肥”,以保证避难场所的服务安全。

(2)内部设计影响服务的效率

在场所内部设计时,有两方面重要因素需要考虑。一是中心、固定、应急3种不同级别的避难场所应配置的设施应予以明确,不同级别的设施应配置的设施如表1所示。二是需要考虑场地不同形状的影响,不规则的场地形状不利于灾时帐篷区的安置,因此需要在规划设计予以改造,以提高灾时的利用效率。

因此避难场所的外部选址影响服务的范围;避难场所的内部设计影响服务的效率。

4 影响实施效果问题

4.1 人群需求影响场地型与场所型配置比例

避难场所主要应对气象型灾害、地质型灾害、特殊型灾害3种类型,其中气象型灾害、特殊型灾害由于发生迅速、扩散速度快,这两类灾害的避险需要场所型避难设施,如避难建筑、大型公共建筑。地质型灾害如地震、泥石流等会对建筑的安全性造成严重影响,甚至会引发大规模的房屋倒塌,这类灾害的避险应该以场地型避难设施为主。避难设施的配置中场地型设施和场所型设施的配置比例应该由人群的需求确定。

(1)基于安全因素的分析:以场地型为主、场所型为辅

在嘉定区、金山区的避难场所规划中,所针对的主要灾害为地震灾害、特殊灾害,采用了场地型设施为主的避难场所。次要灾害为台风暴雨,采用了场所型设施为主的避难场所。因此,从避难场所安全因素考虑来看,目前采用的是场地型为主、场所型为辅的配置比例。

这种策略带来了两方面的问题,一是从设施的使用效率来看,由于场所型设施以室内为主,而室内建筑是多层的,从安置的效率来说,在有限的场地条件下,场所型设施的安置效率更高,更能有效解决居民的避险需求。在笔者编制的金山区体育中心示范性避难场所设计中,虽然室外场地面积是室内场所面积的5倍;但是由于室内场所是多层的,从安置人员的数量来看,室外场地面积和室内场所面积是基本持平的。二是从避难人群的安置舒适度来说,场所型设施更能满足避难人群对安置舒适度的需求。

(2)基于安置舒适性的分析:以场所型为主、场地型为辅

从人群安置生活的舒适性角度考虑,随着人群居住生活水平的提高,对避难的舒适性需求逐步提高,不仅要求常规的水、电、卫生、食品,同时对适宜的温度、网络条件、浴室等避难生活条件提出了更高的要求。另外,随着室外环境的恶化,长时间在场地型设施进行避难也不符合实际。如上海冬天在室外的场地型避难有诸多不适宜因素,如冷风、冷雨、低温的影响,考虑到这些因素的影响,应逐步转向以场所型设施为主的避难体系。

从国际经验方面考虑,在日本、美国等避难场所建设和规划先进的国家内,即使如地震等避难场所,也逐步过渡到以场所型为主体(主要针对长时间的避难需求,短时间的避难还是以就近场地型避难为主)。例如,美国避难场所设置分为大众避难所(有足够的休息室并能提供足够的配餐)、特需避难所(有特殊需求民众,需要进行医疗、物理、心理治疗的设置)、最后诉诸避难所(仅提供一个场地使人们免受风吹雨打的临时性躲避性场所)3级,避难场所包含了确定三餐食谱、提供娱乐信息区域、定期保养场所等多种功能。同时,随着国家对建筑质量和建筑安全性评估的日益重视和规范化,场所型避难设施的安全性得到大幅度提高,能够在抵御地震等自然灾害时保证避难场所的安全性。

图8 嘉定区避难需求分析图资料来源:上海广境规划设计有限公司. 嘉定区避难场所规划(2014—2040),2014。

因此,无论从避难生活的舒适性角度来看,还是从国家先进发展经验来看,应在规划中逐步增加场所型避难设施的比重。

4.2 时序协调和主体协调影响行动计划

避难场所的建设是一个分阶段、有步骤的过程。避难场所的建设既需要满足人群的避难需求,以满足城市的正常运营和人群的生命安全;同时避难场所的建设又不能过于超前,造成资源的闲置浪费。为保证避难场所的“适度建设”,需要对避难场所的开发时序和建设主体进行协调。

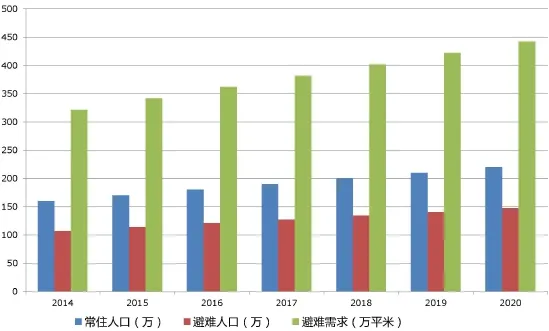

(1)时序协调——与人口增长规模相适应、依托控规进行事前干预

在规划中,依据常住人口和疏散比例确定避难人口的总量,而常住人口是不断增长的,这就需要在规划中提供与未来人口规模增长相适应的避难场所数量。因此,避难场所的建设时序就需要根据常住人口的增长需求和进度同步。笔者根据常住人口增长测算的2015—2020年避难需求(图8)。

在避难规划中,将避难人口、避难需求和建设时序分解至各避难场所后,各避难场所形成了地块开发建设的需求。同时依托控制性详细规划的编制将避难场所的开发需求落实到相关地块中,对相关地块提出控制导则和要求。便于对这些避难场所地块在土地出让、划拨和建设中进行事前干预,而不是建成后进行避难场所补救,这样通过将避难场所专项规划和控制性详细规划编制对接,促进避难场所的规划编制。

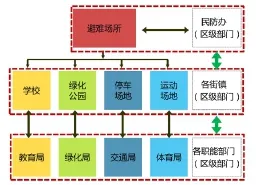

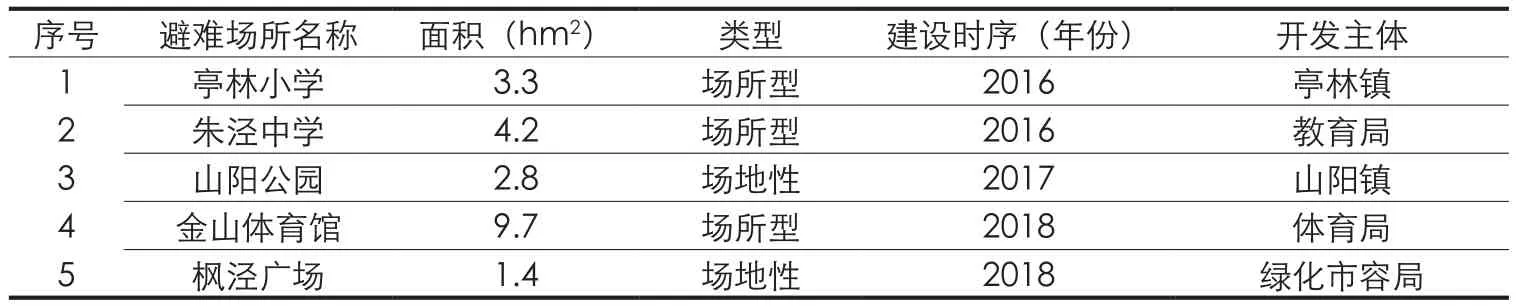

(2)实施主体协调——处理好条线之间的关系

为便于资源的平灾结合使用,规划中所涉及的应急避难场所主要依托现状的应急避难资源进行改造或扩建,依托现状的学校、绿地公园、体育场馆等进行建设。避难场所的建设需要结合实施主体的经费来源问题,目前避难场所建设由民防办牵头,学校由教育局管辖,体育场馆由体育局管辖,绿地公园由市容绿化局管辖,4个平行部门之间以及和各街镇实施主体之间需要进行统一的组织协调,以利推进避难场所的建设(图9)。

图9 避难设施实施主体关系分析图资料来源:作者自绘。

表2 避难场所建设行动计划表

同时,避难场所建成后,需要统筹管理和维护之间的权责关系,需要建交委、规土及相关部门理清工作机制,以保证避难场所正常的运营。

根据避难场所的建设时序、空间位置、建设主体,规划形成了“空间上有位置、建设上有时序、实施上有主体”的避难场所建设的行动项目库,从而实现避难场所从“规划到建设”的一系列计划,精准规划,确保实施(表2)。

5 结语

本文以上海市嘉定区、金山区避难场所规划为例,对城市避难场所规划编制涉及的问题、影响避难场所服务水平的问题、影响实施效果的问题3方面进行了初步分析和研究,有以下3方面启示。

(1)在避难场所规划编制方面。由于不同区域的地理空间特点、社会经济条件的不同,需要对灾害类型和人群避险需求进行针对分析。不同的灾害类型,不同的人群避难需求,需要针对性的避难场所空间布局应对措施。

(2)在影响避难场所服务水平方面。避难行为和人口密度影响避难体系分布,由于城镇地区和乡村地区具有不同的人口密度,避难行为和场所具有差异性,因此需要建立差别化的避难体系。同时避难场所的外部选址影响服务的范围,内部涉及影响服务的效率。

(3)在影响避难场所实施效果方面。随着人群对避难安全性和舒适性的需求,避难设施应逐步从场地型转变为场所型。同时在避难场所的实施建设中,时序协调和建设主体协调影响行动计划,需要形成“空间上有位置、建设上有时序、实施上有主体”的避难场所建设的行动项目库,推进避难场所的建设。

References

[1]张艳,郑岭,高捷. 城市防震避难空间规划探讨——以西昌市为例[J]. 规划师,2011(8):19-25.

ZHANG Yan, ZHENG Ling, GAO Jie. Earthquake prevention planning: Xichang example[J]. Planners, 2011(8): 19-25.

[2]胡芸. 城市应急避难场所规划建设的思考与探索[J]. 上海城市规划,2012(3):132-135.

HUYun. Thinking and practice of planning and construction of city emergency shelters[J].Shanghai Urban Planning Review, 2012(3): 132-135.郭东军,陈志龙,谢金容,等. 城市综合防灾规

[3]划编研初探——以南京城市综合防灾规划编研为例[J]. 城市规划,2012(11):49-54.

GUO Dongjun, CHEN Zhilong, XIE Jinrong, et al. Preliminary study on compiling and research of urban comprehensive disaster prevention planning: a case study on Nanjing[J]. City Planning Review, 2012(11): 49-54.

[4]林晨,许彦曦,佟庆. 城市应急避难场所规划研究——以深圳市龙岗区为例[J]. 规划师,2007(2):58-60.

LIN Chen, XU Yanxi, TONG Qing. Study on the planning of urban emergency shelters: take Longgang District in Shenzhen for example[J]. Planners, 2007(2): 58-60.

[5]王江波,戴慎志,苟爱萍. 城市避难场所应急服务能力评价方法与规划应对[J]. 规划师,2014(10):104-109.

WANG Jiangbo, DAI Shenzhi, GOU Aiping. Emergency service evaluation and planning measures of evacuation space[J]. Planners, 2014(10): 104-109.

[6]杨培峰,尹贵. 城市应急避难场所总体规划方法研究——以攀枝花市为例[J]. 城市规划,2008(9):87-92.

YANG Peifeng,YING Gui. Shelter planning research: Panzhihua Example[J]. City Planning Review,2008(9): 87-92.

[7]何淑华,冯敏,陈伟玲. 城市地震应急疏散规划编制研究——以“淄博市中心区地震应急疏散规划”为例[J]. 城市规划,2008(11):93-96.

HE Shuhua,FENG Min,CHEN Weiling. Earthquake prevention planning research: Zibo’s case[J]. City Planning Review, 2008(11): 93-96.

[8]蒋蓉,邱建,陈俞臻. 城乡统筹背景下的县域应急避难场所体系构建——以成都市大邑县为例[J]. 规划师,2011(10):61-65.

JIANG Rong, QIU Jian, CHEN Yuzhen. Disaster prevention space system development in post-quake counties reconstruction:Dayi County, Chengdu City[J]. Planners, 2011(10): 61-65.

[9]丁琳,翟国方,李莎莎. 多灾种应对的城市综合避难场所规划研究[J]. 城市规划,2015(9):107-112.

DING Lin, ZHAI Guofang, LI Shasha. Planning for urban comprehensive evacuation shelters for better response to disasters [J].City Planning Review, 2015(9): 107-112.

[10]戴慎志,赫磊,束昱. 上海市应急避难场所规划与建设问题剖析[J]. 上海城市规划,2013(4):40-43.

DAI Shenzhi, HAO Lei, SHU Yu. Problem analysis of planning and construction on emergency disastermitigation shelter in Shanghai[J].Shanghai Urban Planning Review, 2013(4): 40-43.

Some Thoughts on Urban Shelters Planning:A Case Study of Jiading and Jinshan District in Shanghai

This paper analyzes three problems on shelters planning in Jiading and Jinshan District. Firstly, it discusses the problems involved in the shelters planning process. The type of disasters determines evacuation principles, thereby affecting the layout of shelters. Evacuation needs and service radius determine the size and Coordination Group refuge land. Secondly, it discusses the problems of impacting shelters service level. Refuge system is decided by escape behavior and population density distribution. Due to the different population densities in urban and rural areas, it needs to develop the system of asylum. External siting influences shelter services, and internal design is related to service efficiency. Thirdly, it discusses the problem on the impact of the implementation of shelter issues. The needs of the population impact refuge site type and its allocation ratio. The time and the coordination of construction bodies will impact action plan to form a project of actions for the construction of shelters.

Shelter | Evacuation system | Service level

1673-8985(2016)06-0138-07

TU981

A