创新空间要素与特征的城市设计响应*

——以成都科学城起步区城市设计为例

2016-03-06杨潇丁睿

杨 潇 丁 睿

创新空间要素与特征的城市设计响应*

——以成都科学城起步区城市设计为例

杨 潇 丁 睿

创新空间相比其他城市空间有着本质的区别,需要城市空间规划设计相应的转变和适应。围绕创新空间的城市设计响应,梳理了创新空间系统的构成要素及其主要特征。针对创新空间的要素和特征,分别对应城市空间各个层次的设计要素,明确设计目标,建立相应的城市设计框架。最后以成都科学城起步区为例,系统论述了城市创新空间组群的城市设计策略、内容和措施,为创新空间的规划建设提供经验借鉴。

城市创新空间 | 要素与特征 | 城市设计 | 成都科学城

杨 潇

成都市规划设计研究院高级工程师,硕士

丁 睿

成都市规划设计研究院高级工程师,硕士

在国家全面实施创新驱动发展战略的背景下,建设创新型城市是实现创新驱动发展的重要途径,而营造城市创新空间则是建设创新型城市的主要载体和具体抓手。作为聚集创新活动的场所,城市创新空间是以创新、研发、学习、交流等知识经济主导的产业活动为核心内容的城市空间系统[1]。与其他城市空间相比,创新空间具有显著特征和本质区别,需要城市空间规划设计相应的转变和适应。

当前,成都正在加快建设国家创新型城市,打造西部科技中心和具有国际影响力的区域创新创业中心,以成都科学城为代表的城市创新空间将成为新的增长极和示范区。本文基于成都科学城起步区城市设计的相关研究,梳理创新活动聚集和创新空间组织的规律,探讨城市设计如何响应创新空间的要素和特征,从而创造有利于激发创新的城市空间,推动城市的转型发展。

1 城市创新空间的系统构成

1.1 创新空间系统的构成要素

创新进化论①20世纪70年代,美国学者纳尔逊(R. Nelson)和温特(S. Winter)在生物进化理论的启示下,创立了“创新进化论”。将城市创新空间视作一个生态系统,不仅包括人才、企业、平台等物质要素,还包括创新经济、文化、机制等诸多非物质要素,并依托完整的生态链和生态环境确保各要素的有机联系和优化整合,实现创新空间系统的可持续发展。因此,城市创新空间是一种复合的系统,是空间的、经济的、社会的、文化的区域实体,是各种硬件物质要素和软件机制要素、文化要素的综合体[1]。

城市创新空间系统的构成要素包括创新主体、创新资源、创新机制和创新环境(表1),这4大要素按照生命体—能量源—生态链—生态环境的有机组织结构,构成了一定空间范围内完整的创新系统。

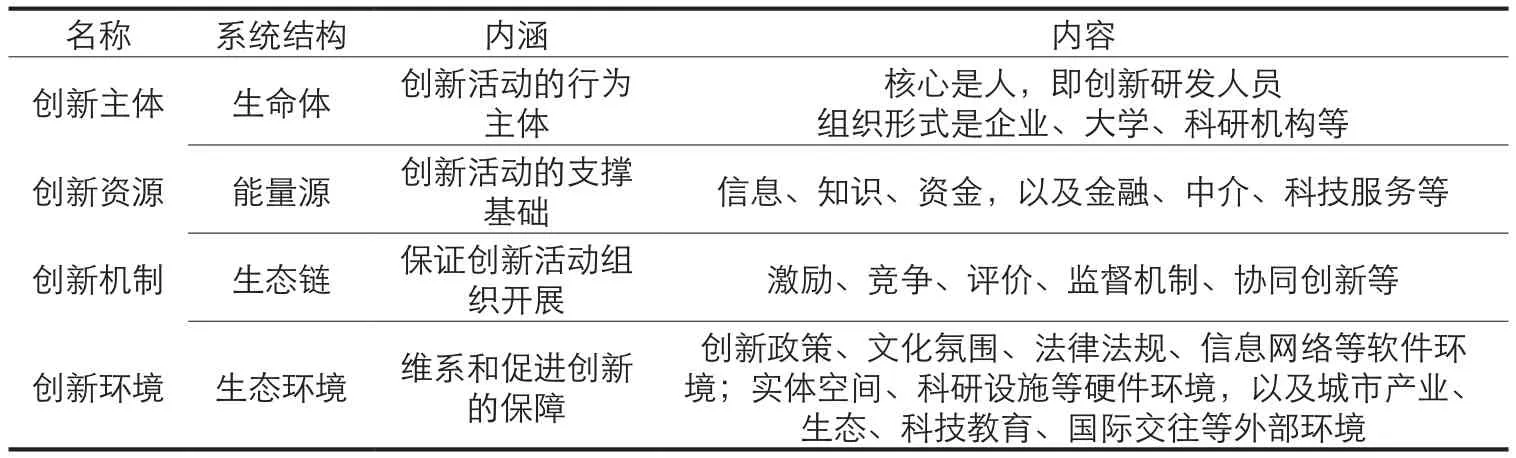

表1 城市创新空间的构成要素

1.2 创新空间系统的层级划分

城市创新空间系统包括创新型区域、创新型城市、城市创新空间组群、实体创新空间4个层级,分别对应城市群或都市圈、城市、城市地区或片区、场所或建筑[5]。其中,城市创新空间组群是承上启下的重要层级,既是构成创新型城市的主要载体,又是实体创新空间的聚集区域,通常以高新技术产业园、科技城等形式出现。本文所讲的成都科学城正是属于城市创新空间组群,此类空间的实质是科研机构、高科技企业的内在关系、交流、竞争与合作。可以说,城市创新空间组群是现代城市发展的引擎,也是城市创新网络的创新源[1]。

2 城市创新空间的特征

在“大众创业、万众创新”的时代背景下,城市创新空间迅速发展,但“激发创新、宜智创造”始终是规划建设城市创新空间的核心目标,它的空间特征取决于其构成要素的需求与特点。

2.1 创新主体: 多元化、规模化和集群化

创新主体正从传统的高新技术企业、大学高校、科研院所等小众转向大众,中小型创新企业、“草根”群体的加入,使得创新主体多元化相应引发空间需求多样化[2]。初创阶段的创新主体更欢迎低成本、非正规的工作空间,如创客空间、创业咖啡、旧城存量空间、高校周边地区等;成长阶段的创新主体青睐专业化集聚的城市空间,如软件园、科技园等;而成熟阶段的创新主体则更愿意选择能提供综合配套服务的城市区域,如商务区、新城中心区等。

另一方面,为实现群体竞争优势和规模经济效应,创新主体的空间集聚仍然是显著特点,例如美国硅谷在不到500 km2的范围内就有8 000多家企业和机构聚集,而法国索菲亚安蒂波利斯科技园在40 km2的范围内聚集了1 200多家企业、2万多名工程师和技术人员以及5 000多名学生。通过集聚产生智力资源共享、知识外溢以及专业产品和服务提供等外部性效应[4],又反过来促进了创新主体的创新活动,因此创新空间需要达到一定的集聚规模。但由于信息技术对生产方式的改变,管理和运营成本的控制,以及创新过程和产品形式并不需要大尺度的用地,创新空间的规模也并非越大越好,应综合考虑城市的经济水平、智力资源、建设条件、环境容量等合理确定。

创新产生空间极化效应,带动城市和周边地区的发展。同时由于各种创新之间的技术关联,使得位于产业上下游的不同企业大量群集,形成产业空间集群。对应在空间上,更加细分的产业空间将代替早期功能布局相对混杂的科技园区或科学城,使城市创新空间的发展更加专业化,爱尔兰软件园、海德堡生命科学园等专业化创新空间的成功实践足以证明这一点[1]。由此可见,城市创新空间的发展需要符合产业特性的需求,才能产生持久的创新,而不仅仅是简单地将科研机构、大学与生产企业组织在一起。

2.2 创新资源: 配置市场化和功能复合化

通过对比政府主导的日本筑波模式和市场主导的美国硅谷模式,可以发现创新的动力并不完全来自国家推动和政府投入,而更多地依靠市场经济的资源配置和竞争激励。创新从产生到扩散,再到转化、应用,所需的资金、信息、科技中介、知识产权交易、金融服务等必须依靠市场化机制、专业化服务和资本化途径。从硅谷的经验来看,很重要的一点在于形成“创业团队+创业导师+孵化器(公共服务平台)+风险投资(融资渠道)”的完整的创新服务体系。因此,构建高效率、便利化、多要素、全过程的资源配置和服务供给体系,为创新活动提供必要的工作空间、服务空间、交流空间和资源共享空间是城市创新空间的重要职能[4]。

城市创新空间的激发因子在于政府、企业、大学和科研机构三者的密切合作,构建产学研一体的发展格局。反映在空间上即围绕生产、教育、研发的核心功能,辅以行政管理、研发服务、市政配套,以及居住、生活服务等必要的支撑功能,形成了创新空间功能复合化的特征。无论是在市场经济下自发形成的创新空间(如硅谷),还是由政府主导建设的科技创新园区(如台湾新竹科技园),都呈现出这种功能复合、混合布局的空间形式。

2.3 创新机制: 组织网络化和运行平台化

创新活动的生产组织依托遍布城市全域的各类各级创新空间载体和创新节点,使各种创新主体、创新资源、创新氛围能在城市范围内自由流动和发育生长,形成一个功能完善、具有高度自组织特性的创新空间网络[3]。城市创新空间网络具有“创新源—核心层—紧密层—外围节点—联系通道”的基本模式。其中,创新源是创新主体的集聚区,是新知识、新技术、新理念的诞生地;核心层是直接为创新主体提供生产和生活服务的城市区域,是人才、资本、信息等创新资源最集中的城市空间;紧密层是与核心层联系紧密的区域,是创新应用转化的主要承载地和创新空间扩散的重点区域;外围节点是承接创新产业转移和未来城镇发展的后备区,也是中小企业发展的聚集区;联系通道是对内对外的交通网络,包括国际航空港、铁路、高速公路等,以及城市轨道、主要道路网络等。

创新机制是创新要素间互构、融合、协同创新的具体运行方式[2],城市创新空间系统的运行机制包括创新政策制度和空间创新平台。创新政策制度主要由政府牵头制定,而构建空间创新平台则是规划建设城市创新空间的重要方面。为促进创新网络形成,提升空间整体竞争力,应着重构建信息交流、知识产权交易、人才流动、文化交往、技术转化、政策法规和制度管理等平台。

2.4 创新环境: 宜人性、开放性和城市属性

从以人为本的角度,创新人群的行为特点、工作方式、生活需求在很大程度上决定了城市创新空间的形态。创新人群普遍年轻化,受教育程度高,工作节奏快,工作压力大,收入高,注重生活品质,知识更新快,再学习要求高[1]。这些群体特征对空间环境的需求包括:要有良好的区位和生态环境、便捷的交通条件;工作环境良好,创新氛围浓厚,并配套休闲娱乐、体育运动设施;生活环境优越,生活服务完善;配套教育培训、文化艺术设施,充足的交流空间等。

开放性的环境更有利于不同团队、个体之间的交流互动,甚至是跨界组合,从而有助于激发灵感,擦出创新的火花。硅谷的成功除了得益于它的资源优势、组织形式之外,还在于开放共享、思想活跃的文化氛围。为了适应这种需求,城市或者创新空间组群应更关注公共空间的营造,加强公共设施的共享,培育创新活动的氛围;建筑空间应更重视交流空间和学习空间的设计,提供平等、宽松的空间体系;同时大力建设多样化、接地气的众创空间。

城市创新空间是城市的一个片段、一个部分,城市本身就是创新的容器和孵化器。城市的发展需求、对新技术新产品的消费能力是产生创新的源动力,城市的产业基础、智力资源、服务设施是创新活动的支撑保障,城市的科教环境、人文环境、社交环境是创新主体的生存基础。因此,创新空间必然具有城市属性,它的演变进化必然要符合城市发展规律,否则就将失去活力,更难以获得持续的发展动力[1]。从日本筑波科学城、韩国大德科学城以及前苏联西伯利亚科学城的实践来看,创新空间如果远离城市,功能构成单一,与外界社会封闭隔离,就会逐渐丧失活力和动力,并最终走向衰落。

3 创新空间的城市设计要素与框架

3.1 创新空间的城市设计要素

城市设计是对城市形态和空间环境的整体规划和系统设计,重点是对城市设计要素以及要素之间的关系进行研究,包括物质要素、功能要素、社会要素等。对应地,创新空间的城市设计不仅要考虑容纳创新主体、创新资源的物质环境,也要充分考虑创新机制、创新氛围等非物质要素的影响和要求。

3.1.1 城市格局与环境

基于创新空间的城市属性,应将其放在城市整体格局和环境中进行系统考虑。创新空间的发展有赖于与城市及周边地区之间的要素流动和资源交换,需要融入城市格局和区域环境,对接和延续城市各个功能系统,包括产业、生态、人文、形态、交通、公共服务等。

3.1.2 土地利用

土地利用是创新主体和创新资源空间集聚的具体反映,也关系到创新行为的运作效率和环境质量,决定了创新空间的二维平面基础。作为空间要素的土地利用规划设计包括用地性质、功能构成、建设强度、场地控制、配套设施、交通流线等方面的统筹考虑。

3.1.3 街区与建筑

街区包括街道和由街道围合而成的区域,是城市空间的基本单元。街区的空间与环境、活力与氛围对于促进创新人群的交流与分享,激发创意的产生与成熟具有重要作用。而建筑的形式与体量组合,以及与周边环境要素的联系直接影响人们对城市创新空间的使用和感知,不同的创新模式对应不同的空间组织方式、建筑体量与风貌。

3.1.4 开放空间

开放空间是指开放式的城市公共外部空间,包括自然生态环境、绿地广场、街道与街区开放区域,以及建筑公共空间等。良好的生态环境、方便可达的公园、开放式的交流与娱乐休闲空间可为创新研发人才营造轻松愉悦的工作生活氛围,有助于释放压力、增进交流、提高效率。对开放空间的设计而言,环境品质、可达性、与慢行环境结合等是值得关注的方面。

3.1.5 交通系统

交通系统是决定创新空间布局的重要要素,关系到创新空间的效率与形态。一方面,创新空间依托对外交通走廊保持与城市及周边地区的外部联系,实现资源、文化、信息等自由流动和交换传递。另一方面,创新空间内部通过城市交通网络确保研发、生产、生活、服务等各种功能高效有序运转。

3.1.6 行为活动

行为活动与城市空间的相互依存性是城市设计的又一要素。创新主体的行为活动主要包括从事科技研发、创新转化、应用生产以及必要的关联服务,城市创新空间的组织设计需要适应创新活动生产组织网络化的特点,加快构建各类空间创新平台,确保创新空间足以承载并激发创新活动的持续运转和高效产出。

3.2 创新空间的城市设计框架

城市设计不是设计城市,而是探寻空间演化规律,研究城市发展需求,进行城市规划干预②2016年6月13日,第四届“西部之光”大学生暑期规划设计竞赛活动在成都启动,东南大学建筑学院副院长段进教授以“城市设计不是设计城市”为题进行了讲座。。城市创新空间的规划设计也正是为了创造出适应创新要素特征和需求的空间环境,激发城市新的活力和拉动区域经济。只有构建了完整的城市创新空间系统,创新活动才能够最大限度地被激发,创新空间也才能拥有其应有的活力。

由于涉及的要素外延较广,城市设计不仅是组织和处理创新空间的单个独立要素,而且是建立一种城市设计要素的关联框架,确保整体架构的空间完整性。针对创新空间的要素和特征,分别对应城市空间各个层次的城市设计要素,明确设计目标,建立起创新空间的城市设计框架(表2)。

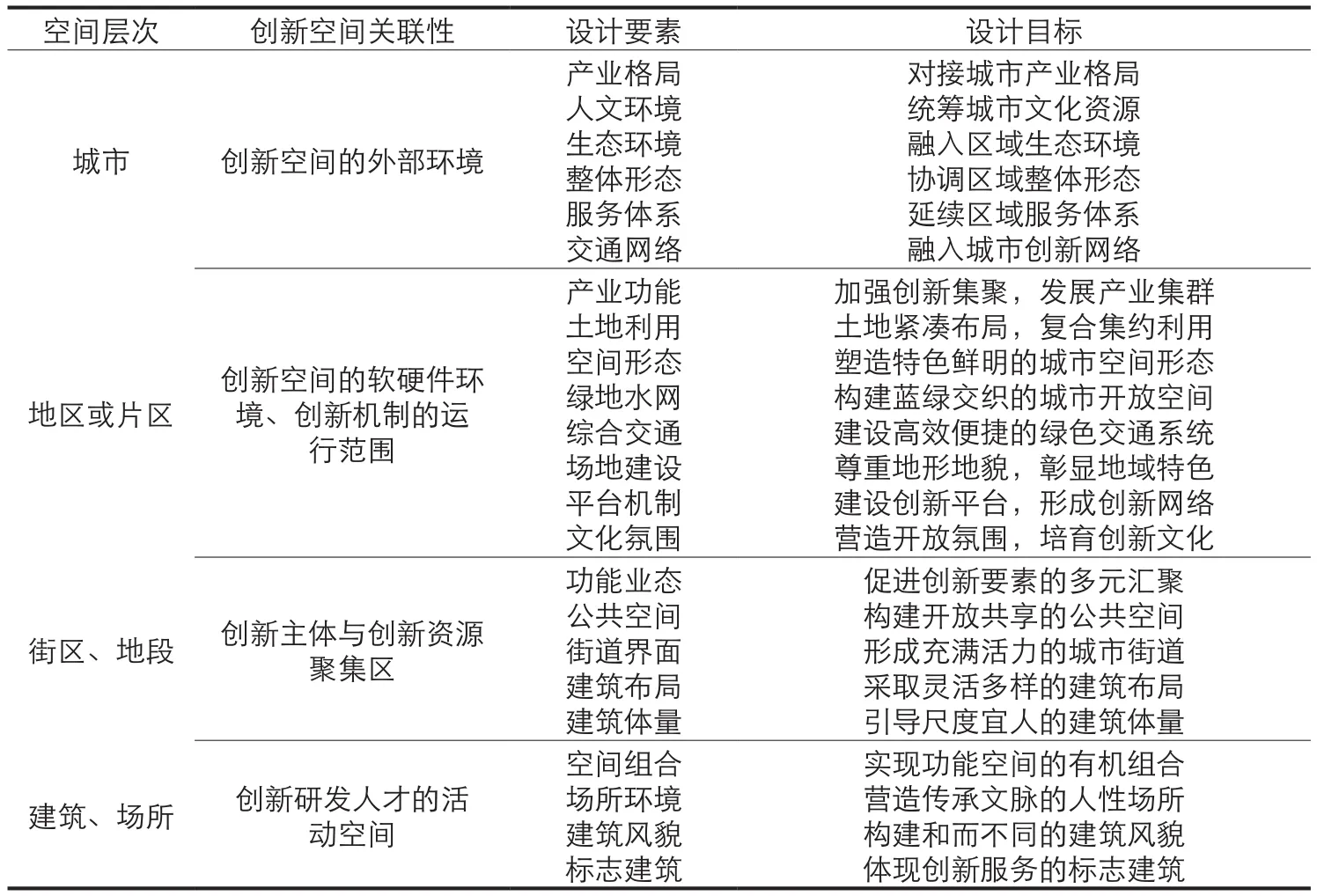

表2 创新空间的城市设计框架

4 创新空间的城市设计实践与探索

4.1 科学城与城市创新空间

成都科学城的规划研究提出“科学城是专门服务于科学研究创新和成果转化应用的新城。以高科技研发和开发应用为基础,培育科技创新环境,促进区域产业结构的协调发展;具有高质量的生态环境,完善的城市基础设施,高效益的投资创业软环境,以产、学、研为主,辅以居住及生活服务的多功能现代新型城区”。

综上所述,科学城是“科技+创新+城市”的综合体,科学技术是建城之基,产学研结合是兴城之要,创新是立城之魂,三位一体、协同推动,形成科学城完善的创新生态系统。因此,科学城的城市空间本质上属于城市创新空间。

4.2 成都科学城概况

成都科学城位于成都中心城区以南、国家级新区天府新区的核心位置,距成都市中心25 km,规划面积73 km2、起步区面积25 km2。目前,成都科学城正按照“创新为魂、科技立城”的理念,围绕建设西部创新第一城的目标,着力“发展新科学、创造新技术、培育新产业、建设新城市”4大核心任务,打造成都国家科学中心南部核心区、全面创新改革成都核心引领区。

4.3 成都科学城起步区城市设计

4.3.1 设计策略

城市设计立足于突出科技创新的核心功能,营造现代城市的空间形态,将成都科学城建设成为“宜智创造之城”,提出4条规划策略,即构建多元复合的创新之城,环境宜人的生态之城,绿色高效的宜居之城,开放共享的活力之城。

4.3.2 融入城市格局与区域环境

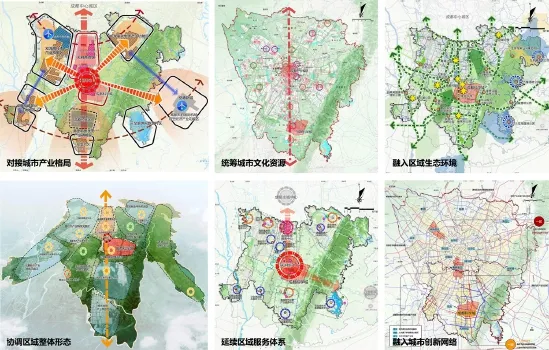

(1)对接城市产业格局。在成都“双核共兴”的发展格局中,天府新区是以现代制造业和高端服务业为主的国际化现代新区,总体形成“一带两翼”的产业功能布局。位于中部高端服务功能集聚带的成都科学城与天府商务区共同构成天府新区的新中心,成都科学城作为天府新区的“大脑”,以创新研发、技术孵化、成果转化为主,为东西两翼的各个产业功能区提供智力支持和技术服务。

(2)统筹城市文化资源。成都文化底蕴深厚,科教资源丰富,拥有众多的高等院校和科研机构,集聚了大量的高学历人才。同时作为全国第3座拥有双机场的城市,在对外开放和国际交往方面具有突出优势。近年来,菁蓉小镇、环高校科技创新区等众创空间也在蓬勃发展。因此,成都科学城的发展立足与中心城区的文化交流和资源共享,进而加快创新要素的聚集,建设新的创新极。

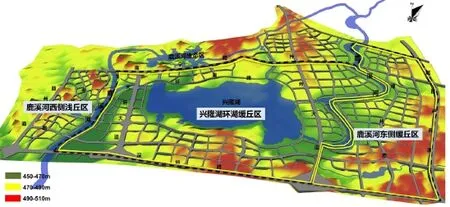

(3)融入区域生态环境。天府新区形成了山水环绕、组团布局、紧凑发展的生态城市格局。成都科学城作为其中一个独立的功能区被生态绿隔所围绕,东临龙泉山,依托山、水、丘、绿的生态本底,结合河湖水系、城市绿地与周边生态绿隔区形成一体化网络,融入区域生态环境。

(4)协调区域整体形态。基于天府新区“一城六区”的整体空间结构,天府大道中轴线是城市空间的主骨架,沿线布局的天府商务区、鹿溪河生态湿地、成都科学城形成连续、协调的空间秩序。成都科学城以中低强度开发的创新研发空间为主,片区或组团中心形成簇群,结合山水格局、地形起伏,构建特色的城市天际线。

(5)延续区域服务体系。天府新区形成了“城市—功能区—产城一体单元—功能单元—社区”的城市中心和公共服务体系。成都科学城延续这一体系,增加城市级的科技博览、文化交流、艺术展示等设施,并结合创新活动的需要配套创新产业服务的相关设施。

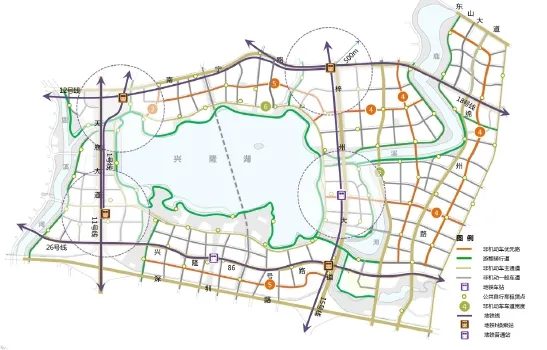

(6)融入城市创新网络。成都科学城要加快融入国家乃至全球科技创新体系,除依靠信息网络外,还需要强大的交通网络支撑。规划通过市域轨道快线、高速公路加强成都科学城与双流机场、天府国际机场等国际性交通枢纽的联系;依托天府新客站的规划建设接入国家高铁网络,强化与其他国家创新型城市的沟通和交流;结合城市轨道、快速路网密切联系中心城区的创新要素和文化环境(图1)。

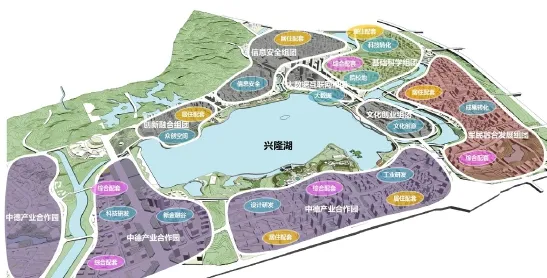

4.3.3 构建创新环境与支撑系统

(1)加快创新集聚,推进产城融合。起步区以3.4 km2的兴隆湖为核心,环湖展开布局中德产业合作、军民融合发展、基础科学研究及应用转化、文化创业、大数据互联网、信息安全、创新融合7大产业组团,形成产学研贯通、跨业贯通、军民贯通的研发转化全程创新链。组团规模平均为2—3 km2,有利于规模集聚和产业集群发展。每个组团内配套居住、生活服务和产业服务设施,促进产城融合发展(图2)。

图1 成都科学城的城市格局和区域环境资料来源:成都市规划设计研究院《成都科学城起步区城市设计》成果。

图2 成都科学城起步区功能布局图资料来源:成都市规划设计研究院《成都科学城起步区城市设计》成果。

(2)构建绿地水网,复合集约用地。围绕兴隆湖及环湖绿地,结合鹿溪河、保水沟等水系及自然沟谷延伸出生态绿廊,串联鹿溪河湿地与外围生态绿隔区,确立城市组团化布局。每个组团落实主导产业功能,内部规划15 min步行尺度的生态社区,结合地铁站点按TOD模式形成组团中心或片区中心。推进用地混合布局和功能复合,结合中心集成科技服务、商业商务、文化创意等功能,在控制单纯居住用地比例的同时提出可兼容居住、公寓、酒店、办公等功能的新产业用地类型(图3)。

图3 成都科学城起步区绿地水网图资料来源:成都市规划设计研究院《成都科学城起步区城市设计》成果。

图4 成都科学城起步区城市天际线资料来源:成都市规划设计研究院《成都科学城起步区城市设计》成果。

(3)控制城市天际线,实现望山见水。基于良好的山水资源,城市设计以龙泉山、兴隆湖以及北侧天府商务区的天际线为参照,合理控制整体建筑高度,建立和谐统一的空间秩序。其中,兴隆湖环湖以低层建筑为主,建筑高度由内向外逐渐升高;东岸的建筑高度除城市中心外,整体不超过龙泉山山脊线以下20%;北岸结合TOD区域形成两侧高,中间低的天际线,与作为背景的天府商务区高层簇群天际线形成高低对比;南岸顺应地形起伏,结合组团中心建设3处高层簇群,与北岸形成对比和呼应;西岸除结合地铁站点进行高强度建设外,结合开敞空间将丘陵地貌和田园景色引入城市(图4)。

(4)尊重地形地貌,延续场地特色。整个起步区以浅丘地形为主,高差平均达到20—30 m。城市设计将高差较大的山头、沟谷、洼地保留为绿地,道路竖向随坡就势,场地竖向突出微地形,并采用坡地建筑的处理方式,避免了大填大挖,同时又延续了既有的场地特色(图5)。

(5)发展绿色交通,践行小街区规制。结合创新人群的交通出行特征,形成以轨道、常规公交和慢行为主的城市交通系统。落实小街区规制,加密路网,开放内部通道,将路网密度提升到10.5 km/km2。同时,划分慢行单元,规划独立的慢行通道,优化道路断面设计,提高公交和慢行的路权等级,采用小切角和小转弯半径减缓车速,全面营造宜人的绿色交通出行环境(图6)。

图5 成都科学城起步区竖向设计图资料来源:成都市规划设计研究院《成都科学城起步区城市设计》成果。

图6 成都科学城起步区城市轨道与慢行系统资料来源:成都市规划设计研究院《成都科学城起步区城市设计》成果。

图7 成都科学城起步区街道空间资料来源:成都市规划设计研究院《成都科学城起步区城市设计》成果。

(6)打造服务平台,培育创新氛围。成都科学城围绕校院政企合作、军民融合、创新创业建设各类服务平台,配套科技金融、技术中介、知识产权交易等各类创新服务设施,结合领馆区选址和国际合作园区建设,大力推动国际交往。同时,规划建设文化创意、艺术展示、教育培训、体育休闲等关联功能空间,举办科技会议、学术论坛、成果推荐等活动,积极培育创新文化氛围。

4.3.4 营造开放街区与空间活力

(1)塑造多样性的街道空间。城市设计梳理形成“道、路、街、巷”的街道功能体系,并将“街”的空间设计指引作为重点。结合街道所在地段的功能业态和环境特点,形成创客街、金融街、商业街、文创街、生活街等特色街道,为创新人群提供多样性的交流、体验、服务和生活空间,进一步提升城市活力(图7)。

(2)建设开放式的街区空间。全面推进开放街区的建设,为适应科研院所、高校研究机构、高新技术企业、中小创业公司等不同创新主体的空间需求,划分街区类型,从街区尺度、功能组合、建筑布局和体量、沿街界面、公共通道等方面进行分类控制和引导。

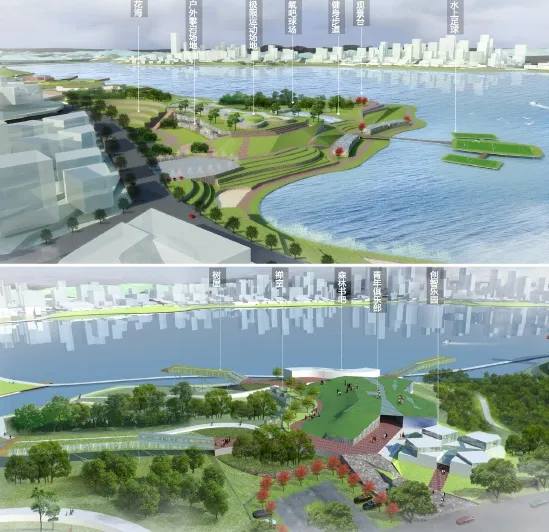

(3)打造活力化的滨水空间。充分利用起步区内的滨水空间,积极融入服务功能,营造具有活力的城市环境。环兴隆湖结合周边片区功能,根据地形变化采用景观平台、覆土建筑、生态场地等低影响建设形式,相应植入亲水观景、艺术观演、体育运动、休闲游憩等功能。沿河流水系两侧布局建设特色滨水街,并通过连续的绿道、游步道串联成完整的活力空间体系(图8)。

4.3.5 引导创新场所和建筑风貌

(1)构建复合空间与创新场所。结合创新人群的工作模式特点,引导形成集合研发、学习、交流、展示、休憩等功能的新型建筑空间单元。通过创新综合体、孵化器、研发与生产、管理与服务等各类建筑的有机组合,营造“开放信任、平等互动和信息交流”的场所特质。

图8 成都科学城起步区滨水空间资料来源:成都市规划设计研究院《成都科学城起步区城市设计》成果。

(2)引导整体风貌与标志建筑。起步区地处城市新区,以自由开放式办公建筑为基底,整体采用现代风格,色彩简洁明快,与生态环境相协调,鼓励建设绿色建筑。保留现状的公共建筑以传承本土记忆,同时环湖布局会议中心、酒店、博览与观演建筑,结合中心布局金融服务、商业商务建筑形成地标,在现代风格的基础上融入地域文化符号(图9)。

5 结语

创新空间要素的聚集并不能自发地产生创新,亟需城市规划的有效引导和促进。本文通过对创新空间要素和特征的分析,建立适应性的城市设计框架,有助于完善城市创新空间规划设计的技术体系。但就创新空间的空间创新而言,本身就是城市规划领域的创新工作,目前许多的相关研究都处于起步阶段,而本文的探索也还有待实践检验和不断总结。

(感谢《成都科学城起步区城市设计》项目组成员对本文图纸绘制的支持。)

References

[1]曾鹏.当代城市创新空间理论与发展模式研究[D].天津:天津大学博士学位论文,2007.

ZENG Peng. The research of urban innovation space theory and the development mode[D].Tianjin: The Dissertation for Doctor Degree of Tianjin University, 2007.

[2]杜向风.城市创新空间的特征及运行机制分析——以苏州高新区科技城为例[J].河南城建学院学报,2013(1):5-8.

图9 成都科学城起步区创新场所资料来源:天府新区成都管委会规划建设局,建设项目意向图。

DU Xiangfeng. On characteristics of urban innovation space and operational mechanism analysis: take Suzhou science and technology town of new district as example[J]. Journal of Henan University of Urban Construction, 2013(1): 5-8.

[3]郭建科,韩增林,单良.城市创新空间网络研究[J].生产力研究,2012(8):140-142.

GUO Jianke, HAN Zenglin, SHAN Liang. Research on urban innovation space network[J].Productivity Research,2012(8): 140-142.

[4]汤海孺. 创新生态系统与创新空间研究——以杭州为例[J].城市规划,2015(S1):19-24.

TANG Hairu. Innovation ecosystem and innovation space: a case study of Hangzhou[J]. City Planning Review,2015(S1): 19-24.

[5]俞剑光. 科技创新空间研究——中关村生命科学园城市设计[C]//城乡治理与规划改革——2014中国城市规划年会论文集. 北京:中国建筑工业出版社,2014.

YU Jianguang. Study on the innovation space design of Zhongguancun Life Science Park[C]// Urban and Rural Planning and Governance Reform:The Proceedings of China Annual National Planning Conference 2014. Beijing: China Architecture & Building Press, 2014.

[6]成都市规划设计研究院. 成都科学城起步区城市设计[R].2016.

Chengdu Institute of Planning and Design. Urban design of Chengdu Science City Starting Area[R].2016.

[7]成都科学城发展规划研究课题组. 天府新区成都科学城发展规划研究咨询报告[R].2015.

Research Group for Development Plan of Chengdu Science City. Research report of development plan of Tianfu New Area Chengdu Science City[R].2015.

Urban Design Response on Elements and Characteristics of Innovation Space:A Case Study of Urban Design of Chengdu Science City Starting Area

For the essential difference between innovation space and other urban space, transformation and adaptation are the key words of urban innovation space planning and design. This paper focuses on response of urban design on urban space, clarifies the elements and characteristics of innovation space system, and provides an overall design framework including multilevel goals, elements and strategy. In addition, the paper also summarizes a case study of Urban Design of Chengdu Science City Starting Area , and analyses the specific strategy and measures for reference.

Urban innovation space | Elements and characteristics | Urban design | Chengdu science city

1673-8985(2016)06-0029-07

TU981

A

*四川天府新区成都片区管理委员会规划建设和城市管理局委托资助项目:“成都科学城起步区城市设计”(2014)。