基于行业间投入产出引力模型的中国城市群界定与划分*

2016-03-06朱小川吴培培

朱小川 吴培培 王 伟

基于行业间投入产出引力模型的中国城市群界定与划分*

朱小川 吴培培 王 伟

城市群是国家发展的重心与引擎,其界定与划分标准是对其开展理论研究与规划实践的基础。通过对既有研究的争议与共识的系统述评,认为学界对城市群界定与划分争议的根源在于过度侧重绩效标准。城市间经济联系对城市群的形成具有决定作用,因此强化从联系标准对城市群进行界定与划分,可有效避免在界定与划分时对绩效准入标准的争论。针对传统引力模型未考虑城市间投入产出关系的不足,提出行业间投入产出引力模型来测度城市间经济联系,并以此作为界定与划分中国城市群的依据。

城市群 | 界定与划分 | 经济联系 | 投入产出关系 | 引力模型

朱小川

同济大学经济与管理学院博士后

吴培培

同济大学经济与管理学院博士研究生

王 伟

中央财经大学政府与管理学院城市规划系副主任,副教授,博士,硕士生导师

工业革命以来,人们为追求美好生活和劳动效率经历了两大步历史性跨越,从山泽乡野聚拢城市,再由城市网络化凝聚为城市群,构建崭新的文明形态。在新时期区域发展战略下,城市群被确立为我国城镇化主体形态,是国家发展的重心与引擎。城市群界定与划分的科学性是其理论研究与规划实践的基础,而学界对其界定与划分时标准与方法之差异,造成对其界定与划分结果的争议,在影响学界知识交流的同时,也阻碍了相关规划编制与政策实施。

鉴于此,本文通过评述城市群划分依据与范围界定标准,总结城市群划分经验差异的表现,分析差异存在的根源,针对现有城市群界定依据与划分标准的争论与不足,以行业间投入产出模型来测算城市间的经济联系,并以此提出一个可定量的城市群划分与范围界定标准。

1 既有研究的争议与共识

既有研究依据不同标准与方法对中国城市群进行界定与划分,在城市群的命名、数量与等级界定、范围划分等方面都存在不同。

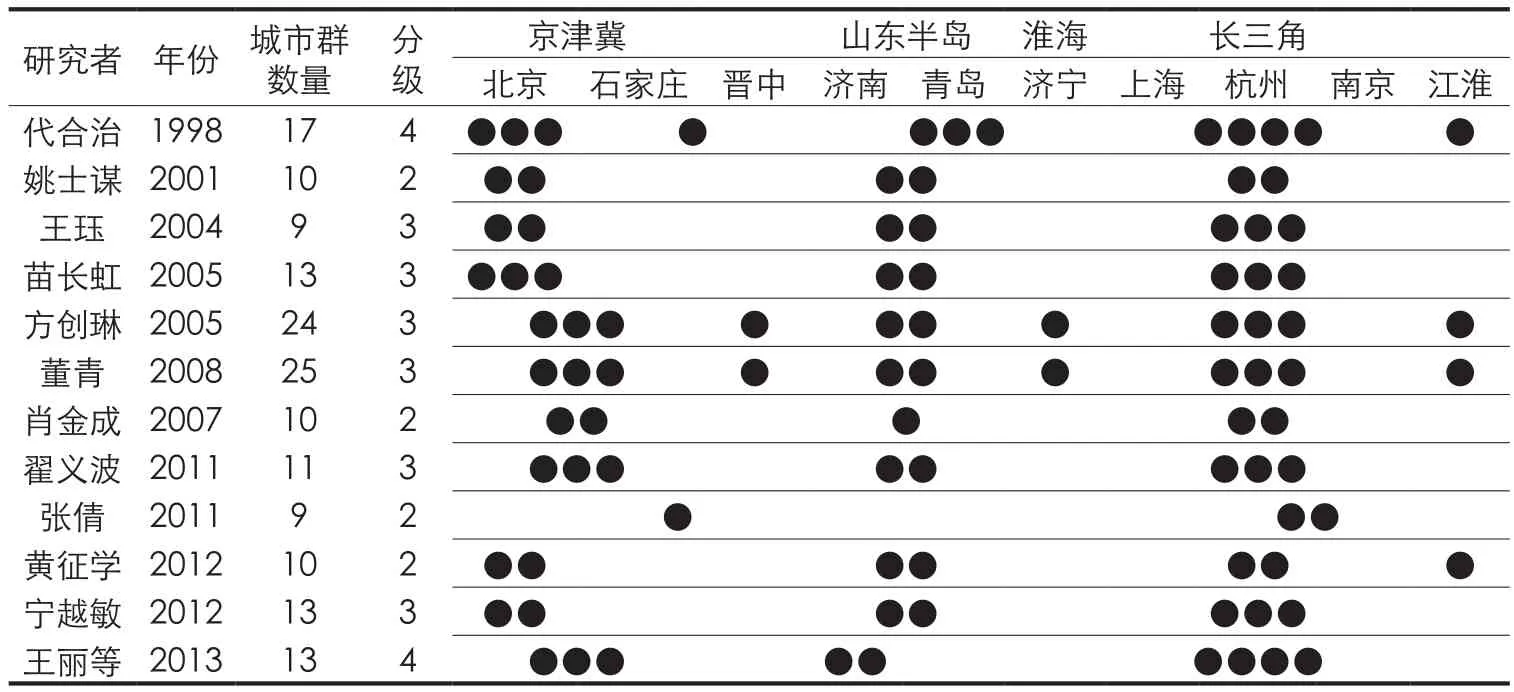

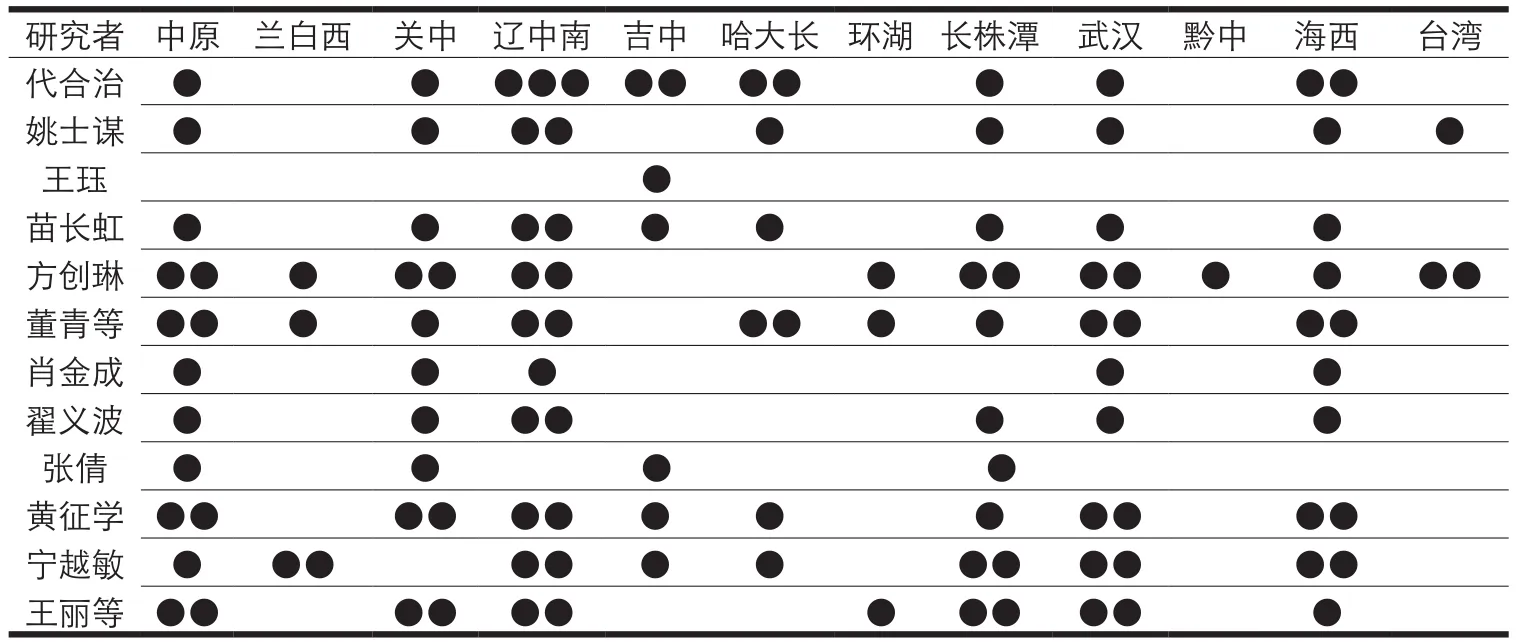

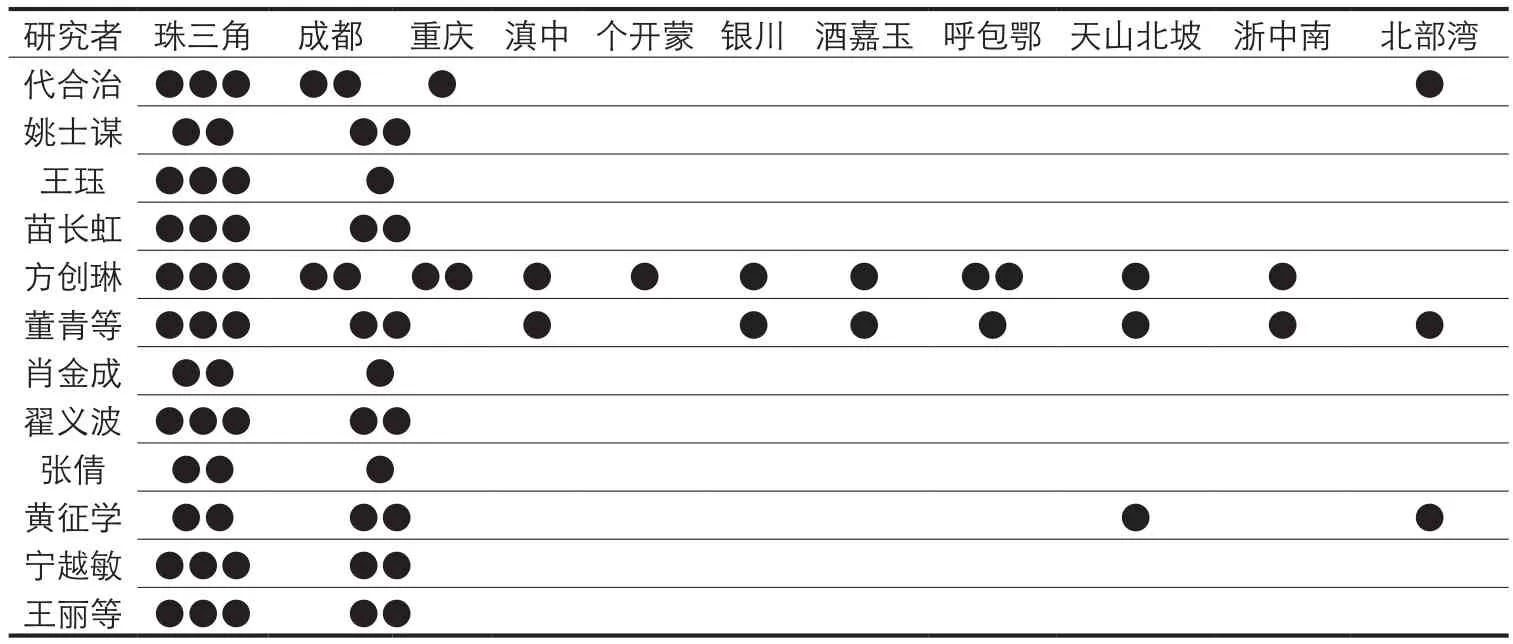

表1 主要研究中城市群数量与等级的差异总结(1)

表2 主要研究中城市群数量与等级的差异总结(2)

表3 主要研究中城市群数量与等级的差异总结(3)

1.1 争议的表现

相关研究对中国城市群命名时虽有不同,但一般遵循3种规则:一是采用所处省份简称及位置,如京津冀、京津冀北、晋中、辽中南等;二是采用所处地理区域简称,如辽东半岛、松嫩平原、长三角等;三是采用城市群内主要城市名称或简称,如京津唐、太原、沪宁杭等。与命名差异相比,更重要的差异体现在城市群数量、等级、范围等方面[1-12]。研究中城市群数量与等级的差异见表1-表3。相关研究根据不同标准对城市群进行分级。其中,代合治(1998)将城市群分为特大型、大型、中型与小型4个等级,对于这类将城市群分为4级的研究,在表1-表3中按照其对城市群的分级从弱至强以●、●●、●●●、●●●●表示[1,12]。宁越敏(2012)将城市群分为一级(人口总规模≥5 000万人)、二级(人口总规模2 000—4 000万)与三级(人口总规模1 000—2 000万)3个等级,对于将城市群分为3级的研究,在表1-表3中从弱至强以●、●●、●●●表示[3-6,8-9]。姚士谋等(2001)将城市群分为超大型城市群与近似城市群的城镇密集区两类,对于将城市群分为2级的研究,在表1-表3中从弱至强以●、●●表示[2,7,10-11]。

中国的高速城市化与城市协作意愿使学者们对城市群的研究范围逐渐扩大,涵盖城市也逐渐增多。对于京津冀城市群,研究范围逐渐从北京、天津、唐山、廊坊4市,到加入秦皇岛,再到加入保定、张家口、承德、沧州、石家庄等城市,最大的研究范围是两市一省共13个城市[13]。长三角城市群的研究范围也呈现“扩张”趋势,最初有上海、苏州、无锡、常州、南京、镇江、扬州、南通、杭州、嘉兴、宁波、绍兴、舟山、湖州14市,后依次加入泰州、台州、盐城、淮安、金华、衢州、合肥、马鞍山、徐州、连云港、芜湖、滁州、淮南、丽水、温州、宿迁[14-15]。长株潭的研究范围也从最初的长沙、株洲、湘潭3市扩至岳阳、常德、益阳、娄底、衡阳[16]。受篇幅所限,本文未一一列出,但城市群研究范围的急速扩张在全国范围内均有体现。这不仅带有浓厚的主观色彩,还引发多个城市群的范围冲突,如石家庄归属,以及大海西与浙南、环湖、潮汕,武汉、环湖与长株潭,山东半岛、中原与淮海,泛长三角与淮海、江淮等范围冲突问题都引起过学界讨论[1]。此外,对环渤海、东北、长三角、成渝是否分离,环湖、武汉、长株潭是否合称为长江中游城市群等问题,学界也莫衷一是[17]。

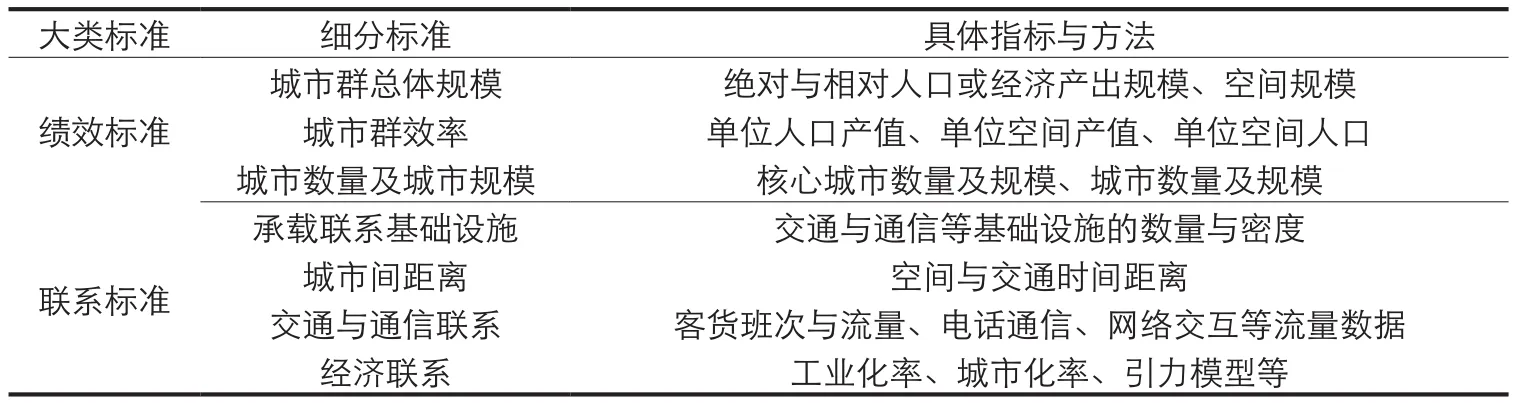

表4 绩效标准与联系标准的细分标准与具体指标

1.2 思路与标准

结论差异的原因在于学者们界定与划分城市群时的思路与标准不同。从界定与划分步骤来看,有研究使用标准体系对城市群进行直接界定[3-4,6-9]。也有研究是分步进行,即先进行(中心)城市或都市圈的遴选,再由其构成城市群并辅以各种标准进行筛选[10-12,18]。虽然相关研究中的界定标准不尽相同,但一般可归为绩效标准与联系标准两类(表4)。

(1)绩效标准

相较于其他区域,城市群在人口、经济、空间等方面的绩效更为发达。因此,相关研究提出包括城市群总体规模与效率、城市群内各城市数量与规模等绩效标准。

第一,对城市群总体规模的界定标准。其中,有对城市群绝对人口规模提出的要求,如J.Gottman对Megalopolis总人口要求是2 500万左右,代合治、姚士谋、方创琳、陈金英等学者将中国城市群人口规模标准定为1 500—3 000万之间[1-3,19-20]。有对城市群相对人口规模提出的要求,如姚士谋等指出城市群内城镇人口与流动人口分别要占省区的55%与65%以上[2]。有对城市群绝对经济规模的要求,如董青等界定城市群GDP的标准为200亿元人民币以上[4]。有对城市群相对经济规模提出的要求,如姚士谋等认为城市群的社会商品零售额要占全省的45%以上,工业总产值占全省的70%以上[2]。还有对城市群的空间规模提出的要求,如代合治、张倩与董青等对城市群区域面积的界定标准分别为大于1万 km2、1.5万 km2与5万 km2[1,4,10]。

第二,对城市群效率的界定标准。其中,有对单位人口产值与单位空间产值的要求,如方创琳认为城市群的人均GDP应超过3 000美元,张倩等给出的标准是超过1.2万元人民币,经济密度则应大于每平方公里500万元人民币[3,10]。有对单位空间人口的要求,J.Gottman认为Megalopolis的平均人口密度要达到每平方公里250人,张倩等给出的标准是每平方公里550人[10, 19]。

第三,对城市群体系、内部城市数量及各级城市规模的界定标准。虽然表述不同,但学者们都指出城市群应有一到多个核心城市,并具有一定数量建制市[2-4,10]。

(2)联系标准

相较于其他区域,城市群内部各城市间各种联系更为密切。因此,相关研究从承载联系的基础设施、城市间距离、交通与通信联系、经济联系等方面给出了标准。

第一,对城市群承载联系基础设施的界定标准,如交通与通信设施网络[1,19]。一些学者给出了基础设施数量标准,如刘荣增认为城市群内公路与铁路分别要大于25 000 km与3 500 km,电话拥有率超过50%。姚士谋给出的则是密度标准,公路与铁路分别为每万平方公里2 000—2 500 km与250—550 km[2,21]。

第二,对城市间距离的界定标准,包括城市间空间与交通时间距离,其反映了城市间联系的成本。日本政府都市圈的范围以一日为限,半径为100—150 km,我国学者指出城市群是连续与邻近的,也是从空间距离出发[1,4,11]。董青对城市间时间距离做出的要求是小于4小时[4]。

第三,对城市间交通与通信联系的界定标准。如陈群元与宋玉祥、高晓路等在界定时分别使用了长途汽车、列车班次、移动电话通话次数与百度搜索等数据[16,18]。

第四,对城市间经济联系的界定标准。有学者对城市群的工业化程度与城市化程度提出了要求。该标准背后的逻辑是,工业与服务业的分工更细,因此其产业间的投入产出联系更加密切。因此区域的工业化与城市化程度越高,其经济联系越密切。美国政府对非农劳动人口占比的标准是75%以上,方创琳等、张倩等对非农产值占比的标准是70%以上[3,10]。对于城市化程度的标准,学者们给出的标准多在35%—50%之间[1]。此外,有学者以各种模型来衡量城市间的理论经济联系。其中使用范围最广的是引力模型,该方法假设城市间的经济联系与其经济规模(联系可能性与意愿)成正比,而与其距离(联系成本)成反比[22-23]。

2 对界定与划分方法的再思考

2.1 以经济联系界定与划分城市群的意义与优势

相关研究在对城市群界定与划分时过多的考虑绩效标准,而研究者对“何为城市群”的绩效标准门槛不同,是造成其界定与划分争议的重要原因。对城市群产出绩效的估算应在其范围界定与划分之后,根据其规模与效率界定其能级,探索其运行机制的进一步工作。因此,城市群的产出绩效不宜作为界定与划分依据。

人们的生产与生活是一种经济活动,城市间的经济联系扩展了居民的生产与生活网络,而城市群正是在这种不断产生、加强与深化的经济网络之上应运而生[24]。可以说,城市间经济联系与相互作用是先于城市群而存在的,没有联系就没有城市群。因此,笔者认为在城市群界定与划分时着重采用联系标准,这也许是解决相关研究在城市群界定与划分争议的有效途径。

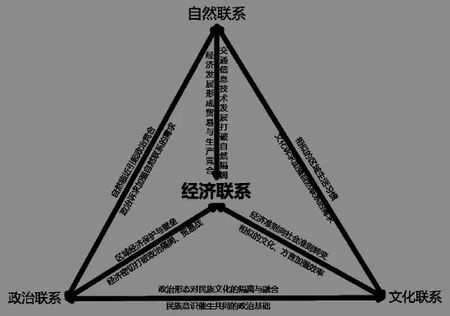

图1 城市间经济联系核心地位及与自然联系、文化联系、政治联系的交互关系

城市间的联系分经济、自然、文化、政治等多种[25]。其中,经济联系是一种综合性的联系,在各种联系中具有核心地位(图1)。一方面,自然、文化、政治等联系强的城市,其地域临近,方言、信仰、生活标准相似,货币通用与交易制度相近,政治制度相似,政策壁垒与区域保护较小,因此其贸易与生产竞合的频率与强度都大于自然、文化、政治等联系郊区的城市。另一方面,经济联系又反过来影响其他联系。经济联系会加强城市间的联系意愿,通过山水隔断的打破与交通设施的建设来“缩短”空间距离,加强其自然联系。强经济联系会同化城市间的货币与市场规范,由“车同轨,书同文”逐渐向相同的社会准则过渡,以相同的语言、生活规范与价值认同感为基础形成区域文化,并经由一定的时间沉淀后形成民族意识,催生政治共同体的基础,最终形成区域同名与国家。此外,与文化、政治联系相比,经济联系更易被测度并用于定量研究,有学者在城市群范围划分时尝试考虑反映文化、政治联系的方言区、政治区划等,但目前尚未有成熟与适宜的量化方法与指标,仅能作为经济联系的参考与辅助。为此,笔者认为城市群划分时,应以城市间经济联系强度作为城市群的核心划分与界定标准。

2.2 传统引力模型的不足与改进

已有研究采用客货流、人口迁移、信件流、电话通信数、百度用户关注度、城市互相搜索百度指数、母子公司企业数据等实际流量数据来衡量城市间的经济联系[14,16,26-28]。这类数据的可信度高,但一般只反映了经济联系的某个方面,更重要的是其获取难度大、成本高。多数研究只能在界定个别城市群时予以使用,少有研究将其用于多个城市群的界定。与实际流量数据相比,更多的研究采用引力模型来测度城市间的理论经济联系[15,22-23,29]。

引力模型可考虑多个方面的城市投入与产出规模,同时考虑城市间距离。但传统引力模型的不足是将城市看作质点,未考虑城市产业结构对城市间投入产出关系的影响。假设A、B两组城市以传统引力模型计算出的理论联系相等,但A组城市产业结构更互补,企业合作关系更密切,那么显然A组城市的实际联系是高于B组的。

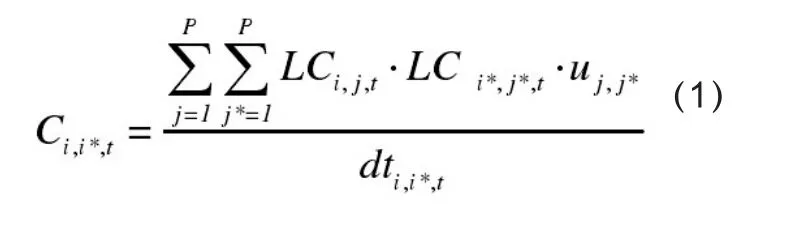

本文采用笔者提出的行业间投入产出引力模型(Inter-industry Input-output Gravity Model,以下简称IIG模型)来测算城市间经济联系[30]。IIG模型将城市间的联系分解为其各产业间联系的集合,将城市规模分解为多个产业的规模,将不同城市不同产业规模两两相乘,并乘以衡量产业间投入产出关系大小的投入产出指数,两个城市的产业结构互补性越大,其城市间总联系也越大。IIG模型的模型形为:

式(1)中,Ci,i*,t为i与i*两城市间t年的经济联系强度,dti,i*,t为城市间t年的时间距离。LCi,j,t、LCi*,j*,t分别为i城市j产业与i*城市j*产业t年的人力资本,P为产业数量。本文采用产出法来计算人力资本,i城市j产业的人力资本为i城市j产业的从业人员数乘以i城市所在o省j产业的人均工资[31]。其中,产业从业人员数来源于《中国城市统计年鉴》,人均工资来源于《中国统计年鉴》。uj,j*为j与j*两产业间投入产出指数,其形式为:

式(2)中,Flinj,j*、Flinj*,j分别为j流入j*与j*流入j的产值,投入产出数据来源于中国地区及各省份的投入产出表。为了统一LCi,j,t与uj,j*的产业分类,本文将投入产出表中的42类产业数据归并为《中国城市统计年鉴》中的19类。两产业间投入产出关系越大,其产业联系更密切。

3 以城市间经济联系界定与划分中国城市群

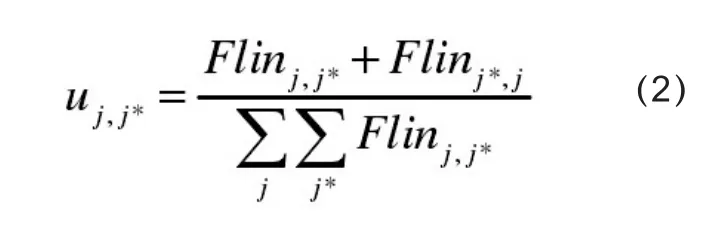

3.1 选定待划分城市群及待筛选对象城市

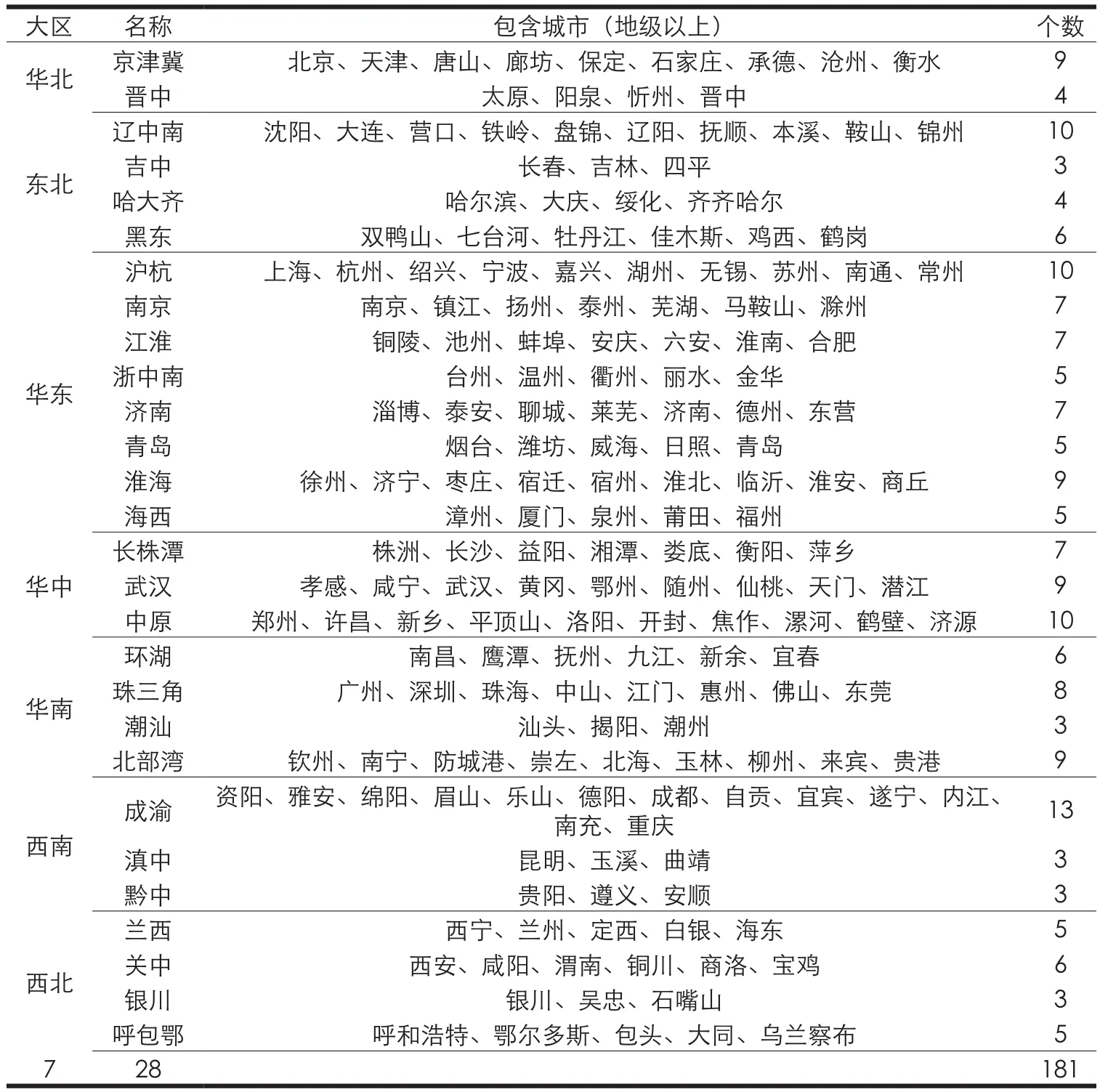

通过对既有研究的回顾与总结,本文选取学界关注较多的城市群,为保证城市临近与城市体系相对完善的要求,剔除地级城市少于3个的天山北坡、拉萨、个开蒙与酒嘉玉,保留的待识别城市群及带筛选城市名单(表5)。此外,对于城市群的范围,不同研究对城市群的分离与合并存在争议,其中争议较多的主要有黑龙江是否细分为哈大齐与黑东,长三角是否细分为沪杭与南京,成渝是否细分为成都与重庆,南京与合肥是否合为一个城市群,济南与青岛是否合为山东半岛[32]。因此,表5中对存在争议的城市群分别给出了其合并与分离状态下的城市名单。此外,表5中的城市群名称选取被研究中出现次数较高的名称,待筛选城市为需要进一步根据联系强度进行筛选的城市,争夺城市为存在多个城市群争夺的城市。因涉及重大区划调整,本文未考虑于2011年被撤销的巢湖市。另外,由于香港、澳门与大陆地区在出入境、供需互通等各方面的联系还存在诸多限制,因此不归入珠三角城市群。

表5 待识别城市群及带筛选城市

3.2 城市间时间距离估算

在使用式(1)测算表5中城市群内部各城市间联系强度之前,需要确定城市间距离。城市间距离主要采用直线距离、最近交通距离、时间距离等。因为现实中不同区域在交通基础设施质量、密度、容量等方面存在差异,相关研究认为以时间距离衡量城市间距离更为适宜。但这些研究未考虑不同年份间由于交通条件改变而引起的时间变化,与最近交通距离没有显著差别[29]。

根据当前中国区域建设与货运交通方式的实际情况,高铁、航空主要作为客流的出行方式,城市间货物运输一般还是以公路与普通铁路为主。公路运输与普通铁路运输的交通时间与成本基本相似,因此本文以城市间公路交通时间衡量 ,并以高速公路建成年份修正交通时间。

首先,确定临近城市间交通时间距离。通过百度地图(http://map.baidu.com/)搜索临近城市间走高速与不走高速最短时间。在某一年份,若城市间未建高速,以不走高速最短时间为交通时间距离;若城市间已建高速,则以走高速最短时间;对于城市间部分路段建设高速的情况,其交通时间按高速与非高速路程所占比例确定。临近城市间的交通时间计算公式为:

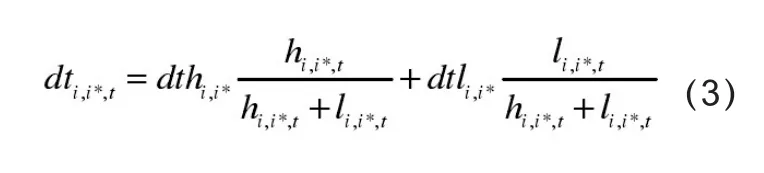

式(3)中,dti,i*,t、dthi,i*、dtli,i*分别为城市i至城市i*间交通时间、走高速与不走高速最短时间,hi,i*,t、li,i*,t分别为城市间高速与普通公路里程数。

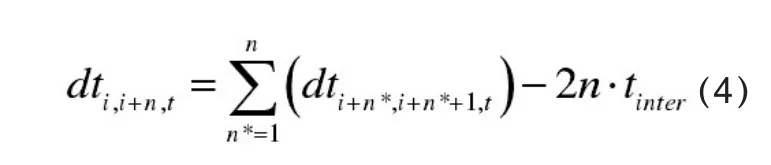

然后,计算交通路径上临近城市交通时间之和作为临近城市的交通时间,其公式为:

式(4) 中,dti,i+n,t、dti+n*,i+n*,t分 别 为第t年i城市到(i+n)城市与(i+n*)城市到(i+n*+1)城市的交通时间。tinter为对市内交通时间的修正,由于临近城市间的交通时间dti,i*,t包含了进入i*城市的市内交通时间。而在过境时并不需要进入i*城市。由于城市内部存在拥堵问题,进入i*城市的市内交通时间大于绕过i*城市的过境时间,而拥堵时间与市内交通时间会随城市规模逐渐扩大[33]。通过百度地图搜索了超大城市(城区常住人口≥1 000万)与一般城市的过境时间与市内交通时间的差距,将一般城市的tinter取0.3小时,特大城市的tinter取0.6小时。

3.3 联系强度测算与城市群离合确定

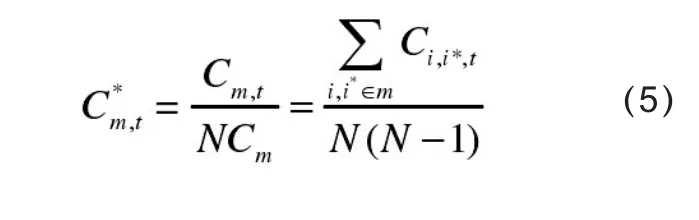

张倩等认为当城市群规模过大(I级城市个数大于5个时),应根据实际情况将区域内与I级城市交通联系最不紧密的部分作为新的城市群分离出来,但并未给出判断标准[10]。通过式(1)可计算出城市间的联系强度,并进一步计算出城市群的联系链强度,其公式为:

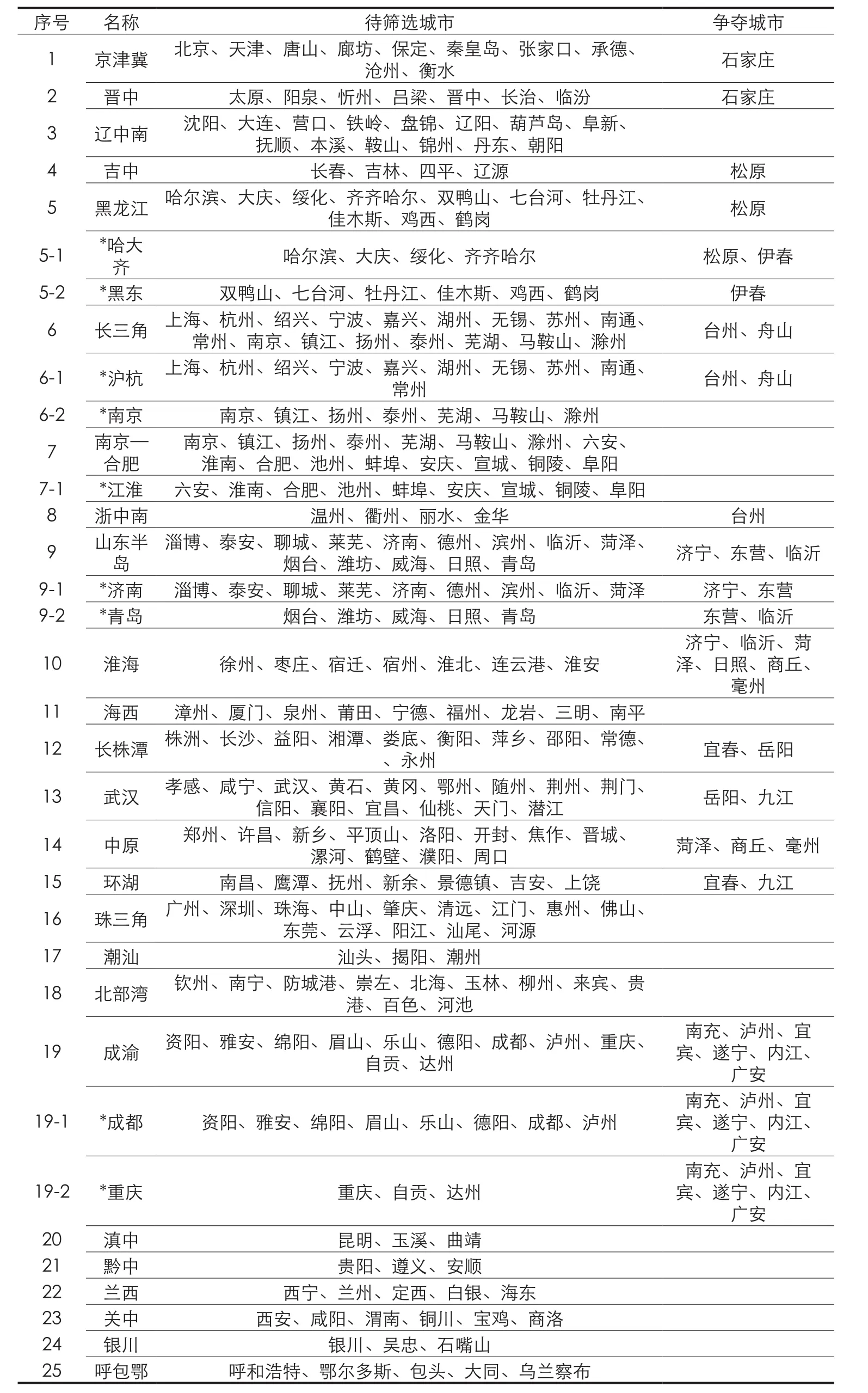

表6 基于IIG模型的中国城市群界定与划分结果

式(5)中, C*m,t为m城市群第t年的联系链强度,Cm,t为m城市群第t年的联系强度,NCm为m城市群的联系链数量,N为m城市群的城市数量。表5中存在5组分离与合并存有争议的城市群。根据式(5)分别计算出2003—2013这5组城市群分离与合并状态下的年均联系链强度,然后进行比较。若分离状态下的联系链强度大于合并状态,则将两个城市群分离;反之,则将两个城市群合并。根据比较结果,将黑龙江、长三角、南京—合肥、山东半岛进行分离,成渝则不分离。其他城市的年均总通勤时间,从少到多依次纳入城市群以计算C*m,t。若加入i城市后,C*

m,t的下降速度为加入i城市前C*m,t下降速度的1.5倍,即被认定为边缘城市,将其排除;若i城市之前多个城市为边缘城市,加入i城市后C*m,t未上升,

3.4 边缘城市的排除与争议城市的归属

表 5中各城市群的城市范围较大,需要进一步根据联系强度进行筛选判断是否纳入城市群。按照2003—2013年间城市群内部各城市至亦认定为边缘城市,将其排除;若i城市之前多个城市为边缘城市,i城市加入后C*m,t上升,认为i城市非边缘城市,将其加入。

在排除边缘城市后,大部分争议城市已作为边缘城市被排除,只剩下京津冀与晋中对石家庄的争夺。通过对比石家庄与两个城市群的联系,发现石家庄与京津冀城市群的C*

m,t(3 134.66)远大于其与晋中城市群的C*

m,t(333.5),因此将石家庄归为京津冀城市群。通过上述步骤,本文在中国的7个大区内,界定出28个城市群共181个城市,其范围划分结果见表 6与图 2。

图2 基于IIG模型的中国城市群界定与划分结果

4 结论与展望

在高速城市化、城市网络化、新型城镇化的大背景下,城市群的重要性与研究价值与日俱增。作为城市群理论研究与规划实践的基础,对城市群界定与划分科学性的思考与探讨,并非是老生常谈的话题,而是非常有意义的工作。

通过系统述评,本文认为既有研究虽在城市群的命名、数量与等级界定、范围划分等方面存在争议,但其标准主要可归为绩效与联系两类。研究者对城市群绩效门槛的认定差异,是造成城市群界定与划分结果争议的重要原因。城市间经济联系是各种联系的核心,是城市群的出现与发展的动力。因此,依据经济联系对城市群进行界定是解决其争议的有效途径。针对实际流量数据不够全面及获取成本较高的问题,而传统引力模型又存在未考虑城市间投入产出关系的不足,笔者构建了IIG模型,对传统引力模型进行修正,将城市规模分解为其城市各产业的规模,并在计算产业间经济联系时考虑了产业间的投入产出关系。与传统引力模型相比,IIG模型能更有效地衡量城市间的经济联系。

在此基础上,本文通过对既有研究的回顾与总结,选定待划分城市群及待筛选的对象城市,通过高速公路建设时间、高速公路与普通公路的交通时间及比例确定了城市间的历年交通时间距离,通过计算并比较争议城市群分离与合并状态下的联系链强度以确定城市群的分离与合并状态,依据城市群联系链强度的变化与大小排除边缘城市并确定争议城市的归属情况,最终在中国大陆范围内界定了由181个城市组成的28个城市群。

本文试图寻找一种解决争议的途径,以经济联系为主要依据对中国城市群进行界定与划分,深化与扩展了城市群界定与划分的理论思考与研究思路。需要指出的是,不同时期的城市群范围并非一成不变,而是会随着区域发展与联系的变化而变化。

当前,新的研究形势与思想火花也对城市群的界定与划分思路产生了影响。一是大数据的出现使获取城市间实际联系数据成为可能,二是在可持续发展理念影响下,一些研究已开始从发展空间、资源承载力与静脉处理能力等方面提出了新的界定标准[20]。这些新的形式与视角,是笔者未来进一步研究的努力方向。

References

[1]代合治. 中国城市群的界定及其分布研究[J].地域研究与开发,1998,17(2):40-43,55.

DAI Hezhi. A Study on urban agglomeration determination and distribution in China[J]. Areal Research and Development, 1998, 17(2): 40-43, 55.

[2]姚士谋,等. 中国城市群[M]. 合肥:中国科学技术大学出版社,2001.

YAO Shimou, et al. The urban agglomeration of China[M]. Hefei: University of Science & Technology China press, 2001.

[3]方创琳,宋吉涛,张蔷,等. 中国城市群结构体系的组成与空间分异格局[J]. 地理学报,2005,60(5):827-840.

FANG Chuanglin, SONG Jitao, ZHANG Qiang, et al. The formation,development and spatial heterogeneity patterns for the structures system of urban agglomerations in China[J]. Acta Geographica Sinica, 2005, 60(5): 827-840.

[4]董青,李玉江,刘海珍. 中国城市群划分与空间分布研究[J]. 城市发展研究,2008,15(6):70-75.

DONG Qing, LI Yujiang, LIU Haizhen. Research on the spatial distribution and division of urban agglomerations in China[J]. Urban Studies, 2008, 15(6): 70-75.

[5]王珏, 叶涛. 中国都市区及都市连绵区划分探讨[J]. 地域研究与开发,2004, 23(3):13-16, 21.

WANG Jue, YE Tao. Preliminary research on division of metropolitan area and metropolitan interlocking region in China[J]. Areal Research and Development, 2004, 23(3): 13-16, 21.

[6]苗长虹,王海江. 中国城市群发展态势分析[J].城市发展研究,2005,12(40):11-14.

MIAO Changhong, Wang Haijiang. The analysis on developmental situations of China' surban agglomerations[J]. Urban Studies, 2005, 12(4): 11-14.

[7]肖金成,等. 我国城市群的发展阶段与十大城市群的功能定位[J]. 改革,2009(9):5-23.

XIAO Jincheng, et al. The developing stage of and function orientation of ten Chinese urban cluster[J]. Reformation, 2009(9): 5-23.

[8]翟义波. 中国城市群空间分布及其梯队发展究[J]. 现代城市研究,2011(11): 86-91.

ZHAI Yibo. The study on the spatial distribution of Chinese urban agglomeration and echelon development[J]. Modern Urban Research, 2011(11): 86-91.

[9]宁越敏,张凡. 关于城市群研究的几个问题[J].城市规划学刊,2012(1):48-53.

NING Yuemin, ZHANG Fan. On the research of large city clusters of China[J]. Urban Planning Forum, 2012(1): 48-53.

[10]张倩,胡云锋,刘纪远,等. 基于交通、人口和经济的中国城市群识别[J]. 地理学报,2011,66(6):761-770.

ZHANG Qian, HU Yunfeng, LIU Jiyuan, et al. Identification of urban clusters in China based on assessment of transportation accessibility and socio-Economic indicators[J]. Acta Geographica Sinica, 2011, 66(6): 761-770.

[11]黄征学. 未来我国城市群经济区发展研究[J].宏观经济管理,2012(6): 33-35.

HUANG Zhengxue. Study on the development of China's urban agglomeration economic zone in the future[J]. Macroeconomic Management, 2012(6): 33-35.

[12]王丽,邓羽,牛文元. 城市群的界定与识别研究[J]. 地理学报,2013(8):1059-1070.

WANG Li, DENG Yu, NIU Wenyuan. The definition and identification of urban agglomerations[J]. Acta Geographica Sinica, 2013(8): 1059-1070.

[13]王伟. 中国三大城市群经济空间宏观形态特征比较[J]. 城市规划学刊,2009(1):46-53.

WANG Wei. A comparative study on eco-spatial morphological features of the three major urban agglomerations in China[J]. Urban Planning Forum, 2009(1): 46-53.

[14]熊丽芳,甄峰,王波,等. 基于百度指数的长三角核心区城市网络特征研究[J]. 经济地理,2013(7):67-73.

XIONG Lifang, ZHEN Feng, WANG Bo, et al. The research of the Yangtze River Delta core area's city network characteristics based on Baiduindex[J]. Economic Geography, 2013(7): 67-73.

[15]吴志强,陆天赞. 引力和网络:长三角创新城市群落的空间组织特征分析[J]. 城市规划学刊,2015(2):31-39.

WU Zhiqiang, LU Tianzhan. Gravity and networks: network structure and characteristics of innovative city cluster in the Yangtze River Delta region[J]. Urban Planning Forum, 2015(2): 31-39.

[16]陈群元,宋玉祥. 城市群空间范围的综合界定方法研究——以长株潭城市群为例[J]. 地理科学,2010(5):660-666.

CHENG Qunyuan, SONG Yuxiang. Methods of dividing the boundary of urban agglomerations: Chang-zhu-tan urban agglomeration as a case[J]. Scientia Geographica Sinica, 2010(5): 660-666.

[17]赵群毅. 对“环渤海经济圈”概念的再认识[J].北京社会科学,2006(2):19-24.

ZHAO Qunyi. A debate on the conception of the Bohai sea surrounding area[J]. Social Science of Beijing, 2006(2): 19-24.

[18]高晓路,许泽宁,牛方曲. 基于“点—轴系统”理论的城市群边界识别[J]. 地理科学进展,2015(3):280-289.

GAO Xiaolu, XU Zening, NIU Fangqu. Delineating the scope of urban agglomerations based upon the pole-axis theory[J]. Progress in Geography, 2015(3): 280-289.

[19]Gottmann J. Megalopolis or the urbanization of the northeastern Seaboard[J]. Economic Geography, 1957(33): 189-200.

[20]陈金英,杨青山,刘贺贺,等. 哈长城市群划界与空间培育战略[J]. 资源开发与市场,2016(2):178-182.

CHEN Jinying, YANG Qingshan, LIU Hehe, et al. Space demarcation and spatial cultivating strategy of Harbin-Changchun urban agglomeration[J]. Resource Development & Market, 2016(2): 178-182.

[21]刘荣增. 我国城镇密集区发展演化阶段的划分与判定[J]. 城市规划,2003,27(9):78-81.

LIU Rongzheng. Classification of the evolution stages of the towns concentrated area in China[J]. City Planning Review, 2003, 27(9): 78-81.

[22]黄建毅,张平宇. 辽中城市群范围界定与规模结构分形研究[J]. 地理科学,2009,29(2):181-187.

HUANG Jianyi, ZHANG Pingyu. Delimitation and fractal research on structure of central Liaoning urban agglomeration[J]. Scientia Geographica Sinica, 2009, 29(2): 181-187.

[23]余瑞林,刘承良,丁明军,等. 武汉对外经济联系腹地变动与都市圈范围的界定[J]. 资源开发与市场,2009,25(1):23-27.

YU Ruilin, LIU Chengliang, DING Mingjun, et al. Changing of hinterland on economic linkages and scope of Wuhan metropolitan area[J]. Resource Development & Market, 2009, 25(1): 23-27.

[24]王海江,苗长虹,茹乐峰,等. 我国省域经济联系的空间格局及其变化[J]. 经济地理,2012,32(7):18-23.

WANG Haijiang, MIAO Changhong, RU. Lefeng, et al. The spatial framework and change of Chinese provincial region economic links[J]. Economic Geography, 2012, 32(7): 18-23.

[25]贾若祥. 我国城市群空间联系浅析[J]. 宏观经济管理,2013(11):29-30.

JIA Ruoxiang. Analysis on the spatial connection of urban agglomeration in China[J]. Macroeconomic Management, 2013(11): 29-30.

[26]赵渺希,黎智枫,钟烨,等. 中国城市群多中心网络的拓扑结构[J]. 地理科学进展,2016(3):376-388.

ZHAO Miaoxi, LI Zhifeng, ZHONG Ye, et al. Polycentric network topology of urban agglomerations in China[J]. Progress in Geography, 2016(3): 376-388.

[27]李长风. 基于社交网络位置数据的区域流动空间特征研究——以长三角城市群为例[J]. 上海城市规划,2014(5):44-50.

LI Changfeng. Study on the regional space of flows based on location data from social network: a case study of city group of Yangtze River Delta[J]. Shanghai Urban Planning Review, 2014(5): 44-50.

[28]唐子来,李涛. 京津冀、长三角和珠三角地区的城市体系比较研究——基于企业关联网络的分析方法[J]. 上海城市规划,2014(6):37-45.

TANG Zilai, LI Tao. A comparative analysis of urban systems in the Beijing-Tianjin-Hebeir region, the Yangtze River Delta region and the Pearl River Delta region: an approach of firmbased interlocking network[J]. Shanghai Urban Planning Review, 2014(6): 37-45.

[29]朱道才,陆林,晋秀龙,等. 基于引力模型的安徽城市空间格局研究[J]. 地理科学,2011, 20(5):551-556.

ZHU Daocai, LU Lin, JIN Xiulong, et al. Spatial patterns of city in Anhui Province based on gravity model[J]. Scientia Geographica Sinica, 2011, 20(5): 551-556.

[30]朱小川,吴建伟,吴培培,等. 引力模型的扩展形式及对中国城市群内部联系的测度研究[J].城市发展研究,2015(9):43-50.

ZHU Xiaochuan, WU Jianwei, WU Peipei, et al. The expanded form of gravity model and its application in measuring inner-city linkage of Chinese megalopolises[J]. Urban Studies, 2015(9): 43-50.

[31]朱平芳,徐大丰. 中国城市人力资本的估算[J].经济研究,2007(9):84-95.

ZHU Pingfang, XU Dafeng. The estimation of human capital in Chinese cities[J]. Economic Research Journal, 2007(9): 84-95.

[32]王建. 2030年:中国空间结构大调整[J]. 中国改革,2005(8):53-56.

WANG Jian. 2030: China's large spatial structure adjustment[J]. China Reform, 2005(8): 53-56.

[33]宋博,赵民. 论城市规模与交通拥堵的关联性及其政策意义[J]. 城市规划,2011(6):21-27.

SONG Bo, ZHAO Min. Relevance of city size and traffic congestion and its policy options[J]. City Planning Review, 2011(6): 21-27.

The Definition and Division of Chinese Megalopolises Based on Inter Industry Input-output Gravity Model

Megalopolis is the focus and engine of national development. Its definition and division criteria are the basis of theoretical research and planning practice.Based on the systematic review of the controversy and common understanding of existing research, this paper considers that the root cause of controversy of the definition and division is the excessive emphasis on performance standards. Economic links between cities have a decisive effect on the formation of megalopolis.,Therefore, to strengthen the definition and division of megalopolis from the link standards, can effectively avoid the debate of performance access standards in defining and dividing. In view of the problem of not considering the input and output relations between cities of the traditional gravity model, the paper puts forward inter industry input-output gravity model to measure economic links between cities, and regards it as the definition and division standard of Chinese megalopolises.

Megalopolises | Definition and division | Economic links | Input and output relations | Gravity model

1673-8985(2016)06-0090-08

TU981

A

上海市哲学社会科学规划青年课题“长江经济带城市网络的内生增长机制与经验研究”(课题编号2016EJL003)。