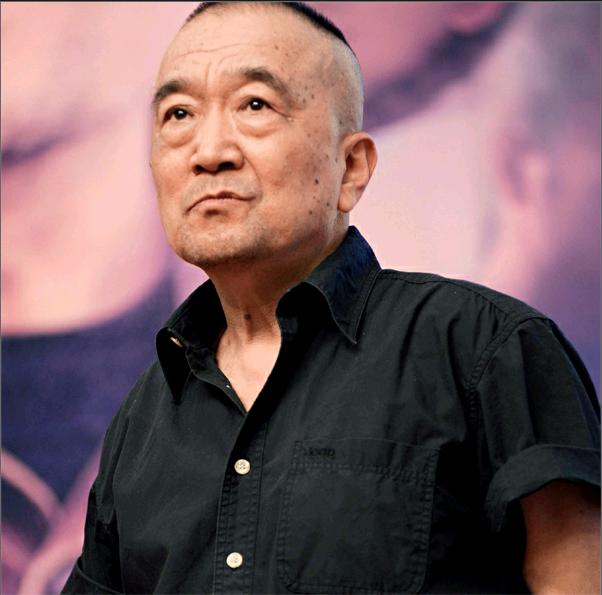

李保田 “戏霸”的自我修养

2016-03-02陈肖

陈肖

在演艺圈,关于“李保田是‘戏霸”的传言,早已数见不鲜,且不说他在演戏时会为了对角色的理解而同导演与同行争得面红耳赤,甚至他曾经几次因为不满制片方将剧集注水扩容而不惜对簿公堂,这样较真的做法,让他在这个圈里显得很“另类”。对于被贴上“戏霸”的标签,李保田倒是不以为意,因为事实上据他个人的记忆,最早在28岁时,他就已经被人这样称呼。在他看来,“戏霸”的诨号是别人对他表演能力的肯定,“方便面有面霸,洗澡有浴霸,这个‘戏霸听起来也还不赖嘛。”

“戏霸”更霸自己

李保田的“戏霸”诨号绝非“沽名钓誉”:针对艺术处理时候的就事论事,当他评价那些曾经与自己合作过的导演与演员时,他不大会像好好先生,反而会不吝公开发表自己的臧否。不论是多大的“角儿”,李保田与他们合作时,永远把艺术摆在第一位,例如在拍摄张艺谋的电影《菊豆》时,即便是面对大导演张艺谋长途电话中“救场如救火”的急切要求,李保田依旧毫不含糊,当面锣对面鼓地给导演提出了两大要求,他要求导演改大自己角色的年龄,并据此重新调整全剧中各个人物之间的关系,之后才考虑出演。

要知道,当时的李保田,还尚且是一个名不见经传的中青年演员,而张艺谋已然是享誉国际影坛的大导演了。在当时能参演张艺谋的电影,可谓名利双收,收到这样从天而降的意外惊喜,绝对可以使大多数演员对剧组的要求言听计从,生怕因顶嘴讨论开罪片方失去出名良机。李保田却可以这样大胆地做一个浑不吝的“戏霸”,在艺术问题上不惜与导演针锋相对。事实证明,李保田在电影表演中的相关设计是非常生动准确的,他成功地诠释了电影中菊豆的情夫,欲望被封建秩序压抑的染坊长工杨天青一角。

通过这次较为愉快的合作,李保田与张艺谋已然成了艺术上的知音,因为在李保田看来,“直到今天,仍然还有人以《菊豆》和其他影片为例,说张艺谋是在揭露中国的黑暗面,我觉得这完全是一种无知的表现。我认为《菊豆》是一部非常优秀的电影,某种程度上,他从一个很特殊的角度深刻揭示了人性的复杂”。1996年,两人还曾经合作了《有话好好说》一片,李保田在片中饰演小人物张秋生一角,将那种唯唯诺诺,投鼠忌器的中年小男人形象塑造得活灵活现。

作为“戏霸”的李保田,不仅霸戏,更霸自己。他对于自己在影视表演时的要求近乎严苛,看过他台本的人们无一不惊叹于他上面密密麻麻的标注,一个艺术家的情绪在白纸黑字间犹如行云流水一般自然流淌。为了让自己的形象更加贴近角色,他可以在很长一段时间浸淫到角色之中不能自拔,常常需要安眠药辅助才能入睡,甚至为了角色无惧肉体受苦。在拍摄电影《流浪汉与天鹅》时,“从头至尾,我脸上一点东西都没有抹,完全本色。为了把自己晒黑,我提前半个多月就在江苏高邮的拍摄地体验生活,每天要不就泡在水里,要不就去练习划船,在太阳底下晒,一直晒脱了两层皮,把自己彻底晒黑了才开拍。因为曝皮,晚上痛得我不敢沾席子,只能趴着睡”。更疯狂的一次是在拍摄电影《葛老爷子》时,为了更加接近片中耄耋老人的形象,李保田曾经主动请缨要求拔掉自己的门牙来提升人物造型的可信度,这样拼命的举动把当时整个剧组都吓了一大跳。

中央戏剧学院表演系前主任梁伯龙曾这样评价李保田:“一般讲,演员的表演是被动的。必须听命于剧本、导演和摄影机,但他能变被动为主动。在角色的创作中,把自己的修养带进去,对剧本、对导演、对摄影机都是一种丰富。他非常注重角色的刻画,无论表层的形体动作或人物的内涵,都对剧本和导演的提示有不同程度的突破。这种突破对于作品,正是一种积极的丰富。”或许这便是对李保田式的“戏霸”概念做出的恰当的注解。

悲观者的孤独

在李保田的心中,艺术家有两种,一种是莫扎特、达·芬奇一样的艺术天才,轻松享受艺术创作的快乐;另一种则是米开朗琪罗、贝多芬式的苦干艺术家,他们熬干了自己,创造了摄魂般的悲怆美,李保田把自己归为上述的第二种人。1946年11月,祖籍山东的李保田出生在江苏省徐州市,父母都是早年从农村出来参加革命的军转干部。在国家尚不是很富裕的年代,李保田作为地方高部子女除了可享衣食无忧之外,随家人观看舞台演出的机会也相对较多,这些经历在他的心中深埋下了一颗关于艺术的幼小种子,特别是当生活中越出现的悲观与孤独的情绪时,他对艺术的自由殿堂的向往便越发强烈。

由于学习成绩不好,在学校里备受老师与同学的排斥,再加上父母对自己的不理解,1962年小学还没读完的李保田负气离家出走,报考了徐州当地的文艺团体,甚至一度四年不与家里取得联系。自由是李保田向往艺术的一大原动力,然而进入剧团学习伊始,他却完全没有获得预期的自由,报考京剧团的他意外被分到了新成立的柳子戏剧团,他公开表示对这一结果的不满却招致了整个剧团对他的孤立,一时间他成了众人口中积毁销骨的“街滑子”。李保田又一次置身于孤独之中,但他却不曾选择与世俗妥协,我行我素中他练就了一身扎实的丑角基本功,还曾经离乡背井去昆剧团学艺。

李保田对于自己的艺术表现能力是相当自信的,他毫不掩饰自己业务上的领先,这样的做法却很容易招致同侪的嫉恨。当李保田在剧团中再次陷入又一轮的悲观与孤独时,命运又为他提供了新机遇,1978年他成功考入中央戏剧学院导演系进修班。从戏曲到戏剧,从徐州到北京,李保田自诩自己是“从井底来到了井沿”。为了克服自己带有口音的普通话,他曾经每日对照新华字典大声朗读《克雷洛夫寓言》,寒暑不辍;在排演小品时他总是尽可能多地表演角色,他演出的《马克白斯》中的守门人一角至今让老师与同学记忆犹新。毕业之后,李保田被安排留校任教,他在这一岗位上一直工作到退休。

拍摄于1983年的《闯江湖》一片,是李保田大银幕生涯的起点。在电影《闯江湖》的导演岑范看来,李保田自幼学戏,深谙戏班里的江湖规矩,同时又接受过中戏专业的表演训练,可塑性极强,是片中男主角评剧旧艺人张乐天的理想人选。电影《闯江湖》对李保田的重大意义远不止于电影处女作这么简单,它同时解决了李保田毕业之后因档案户口一时间无法落实而造成的生计问题,更让他在剧组中结识了许多热爱美术的好朋友,“不管《闯江湖》在艺术上是否成功,直到现在,我都认为导演岑范是我的恩人,从心底感激这个剧组和这部片子。”李保田就这样在磕磕绊绊中粉墨登场,戏梦与光影从此交相辉映。

李保田曾经多次在采访中坦言,自己是一个悲观主义者,“我的经验告诉我不可以太兴奋、太幸福,因为快乐的瞬间过后只能是陷入长久的悲哀与不幸中。”为此,不善于八面玲珑处理人际关系的他,只是一门心思地投入到每一次演出当中:“艺术创作是神圣的事业,塑造出一个人物那是要拿出生命的。每演一次戏,我的感觉就像肉被绞肉机绞成肉泥的过程,对戏投入得越大,自己损失得越大,作为正常人的生活就丢得越多。老是在别人的眼睛里看自己的形象那不行! 做人要有脊梁骨,不能采取中庸之道,要做一个真正戳得住的人,一个严肃认真地作艺的人。”他的这种孤独在一定程度上使他看起来不是那么地合群,他不做广告,鲜少参加电视节目,更几乎与花边新闻绝缘,他遗世独立地做一名孤独的悲观者,将自己生命中大多数的热度留给了影像中一幕幕悲喜人生。

演艺圈中的文化人

在李保田看来,加强文化修养对于一名演员而言尤为重要,他也以做一名演艺圈中的文化人为理想与追求:“文化就像是金字塔的底座,这底座是很大很大的,称其为塔就得有一定的高度,层层砌上去就是为了到达顶尖。演员平时的修养和准备角色以及案头工作等,实际上就等于在铺那个‘金字塔的底座,而在镜头前所表现的就是那‘金字塔的顶尖,就是这个顶尖的那一点对准着镜头,看到的是单纯而又单纯的东西,其实恰恰是有极大的丰富的东西在作为后盾。”

李保田对演艺界光怪陆离追名逐利的怪像嗤之以鼻,他甘愿做一个沉得下心来的文化人,在自己书房的一方天地里徜徉于艺术的海洋,音乐、绘画、雕刻、阅读等兴趣爱好将他的生活装点得充实而丰富。李保田在美术上的造诣也是可圈可点的,他的绘画和雕塑同样颇具艺术深度表现力,然而对于这一部分他总是深藏不露,他曾经多次婉拒各方面为他举办作品展的邀约,总是谦虚地说自己最好的作品尚在构思中,生怕冲淡了自己纯粹的艺术理想。生活中的李保田希望尽可能的将自己隐藏起来,享受一种普通人的生活,“希望人们注意我的角色,生活中尽可能地找不着我,让生活中的我与他有距离”,生活的积累与艺术的释放,李保田的人生与与演艺事业同样地精彩。

入行至今,李保田的作品产量并不是特别高,但精彩程度则值得特别称赞,像电影《人鬼情》中的黯淡倔强孑然终老的父亲一角,电影《摇啊摇摇到外婆桥》中凶狠恣睢的黑帮老大,电影《凤凰琴》中兢兢业业爱生如子的于校长,电视剧《宰相刘罗锅》中不畏权贵机智善良的朝廷重臣刘墉,电视剧《王保长新篇》中欺上瞒下油滑狡诈的王保长,这样令人拍案称奇的好角色比比皆是,金鸡奖、飞天奖、金鹰奖、百花奖拿奖拿到手软。现如今李保田虽然已经年逾六旬,但他始终退而不休,近些年他先后演出了电影《马背上的法庭》《夜莺》《北京时间》,电视剧《丑角爸爸》《神医喜来乐传奇》等,经历了大半生的淬炼,李保田的演艺功力早已经超然于炉火纯青至上,进入了至臻佳境。

在2015年上映的安战军导演的新作《北京时间》中,李保田扮演了一名固执严厉的重病退休老人,他一生中跨越五十多年魂牵梦绕的爱情令人动容。虽然年纪越来越大,精力也开始渐渐不如从前,李保田却并未因此而放任自流,他依旧保持着做一个有目标的人:“要达到目标就要奋斗。只要每天都盯着今天,想着明天,每天都要问自己是否过得充实,是否有了进步,就不愁不能前进。这样会很累,但正因为累,所以才有意义。”无论是他的表演,还是他的雕刻、绘画,李保田全心全意地将自己的情感、血液、灵魂浇筑其中,将自己对岁月与认知的精华之处予以恰如其分活灵活现地艺术传承,无论是在圈内还是圈外,不变的他作为是一个文化人的坚守与自持。

在李保田的心中,艺术家有两种,一种是莫扎特、达·芬奇一样的艺术天才,轻松享受艺术创作的快乐;另一种则是米开朗琪罗、贝多芬式的苦干艺术家,他们熬干自己,创造了悲怆美,李保田把自己归为第二种。

李保田对演艺界光怪陆离追名逐利的怪像嗤之以鼻,他甘愿做一个沉得下心来的文化人,在自己书房的一方天地里徜徉于艺术的海洋,音乐、绘画、雕刻、阅读等兴趣爱好将他的生活装点得充实而丰富。