震损方钢管混凝土柱加固方法对比试验研究

2016-03-01许成祥卢梦潇查昕峰

许成祥,杨 炳,卢梦潇,查昕峰

(1.长江大学城市建设学院, 湖北荆州434023; 2.武汉科技大学城市建设学院, 湖北武汉430065)

震损方钢管混凝土柱加固方法对比试验研究

许成祥1,2,杨炳1,卢梦潇1,查昕峰1

(1.长江大学城市建设学院, 湖北荆州434023; 2.武汉科技大学城市建设学院, 湖北武汉430065)

摘要:为了研究不同地震损伤程度下方钢管混凝土柱修复加固后的抗震性能,进行了7根柱的模拟地震加载、损伤修复加固和加固后的低周往复荷载破坏试验,研究了外包钢套和碳纤维布两种修复加固方法以及不同地震损伤程度对加固效果的影响。对比了两种方法的加固效果,并分析相应的加固机理。试验结果表明,经过外包钢套合理、可靠的加固柱的承载力和刚度有了显著提高,其抗震性能得到极大的改善;碳纤维布加固对承载力影响不明显,但改善了柱的延性,抗震性能得到了明显提高;在一定损伤程度下,加固柱恢复甚至超过受损前的抗震性能。对于方钢管混凝土柱来说,无论从极限承载力、延性、耗能能力及承载力和刚度退化来看,采用外包钢套、碳纤维布加固均是一种有效的抗震加固方法,就加固效果而言,外包钢套加固效果更优。

关键词:方钢管混凝土柱;外包钢套;碳纤维布;加固;地震损伤;抗震性能

0引言

钢管混凝土结构因有优异的抗震性能,目前在抗震设防区及高层超高层建筑中应用越来越广泛[1-2]。地震损伤修复加固是指震后属于“可修复”范畴的建筑结构经加固补强后需达到“损伤修复”和“抗震性能增强”的效果。现行的相关规范,GB50367-2013《混凝土结构加固技术规范》、CECS77:96《钢结构加固技术规范》及《地震灾后建筑鉴定与加固技术指南》已对钢筋混凝土结构、砌体结构和钢结构的抗震鉴定与加固问题做出了相应的规定和指导,但尚未有规范提及关于钢管混凝土结构的抗震鉴定和加固问题。

钢管混凝土抗震加固方法多借鉴钢筋混凝土结构和钢结构。外包钢套法由传统的外包钢法改良而成。陆洲导[3]、张克纯[4]、殷杰[5]等曾运用外包钢套法加固钢筋混凝土节点及框架结构,并取得了较好的加固效果。碳纤维布具有出色的力学性能和便捷的施工性能,已被广泛用于钢筋混凝土结构的抗震加固中。国外学者对碳纤维布加固地震损伤后的钢筋混凝土结构进行了相关研究[6-8],郑云[9]、韦江萍[10]、李俊杰[11]、曹靖[12]等对纤维布加固钢结构进行了试验研究和理论分析。目前,关于震损钢管混凝土结构的加固研究[13]较少,不同损伤程度对外包钢套、碳纤维布加固方钢管混凝土柱的抗震性能的影响未见报道。

本文作者拟对方钢管混凝土柱进行模拟地震加载、地震损伤修复加固和加固后的低周往复荷载破坏试验,分析外包钢套和碳纤维布两种方法加固不同地震损伤程度柱的承载力、极限位移、延性和耗能能力,研究加固后的抗震性能,检验基于外包钢套、碳纤维布加固震损方钢管混凝土柱的可靠性和有效性,并比较两种方法的加固效果,分析两种加固方法的适用性,以期为钢管混凝土结构抗震鉴定与加固技术规程提供依据,并供工程实际参考。

1试验概况

1.1试件设计与材料力学性能

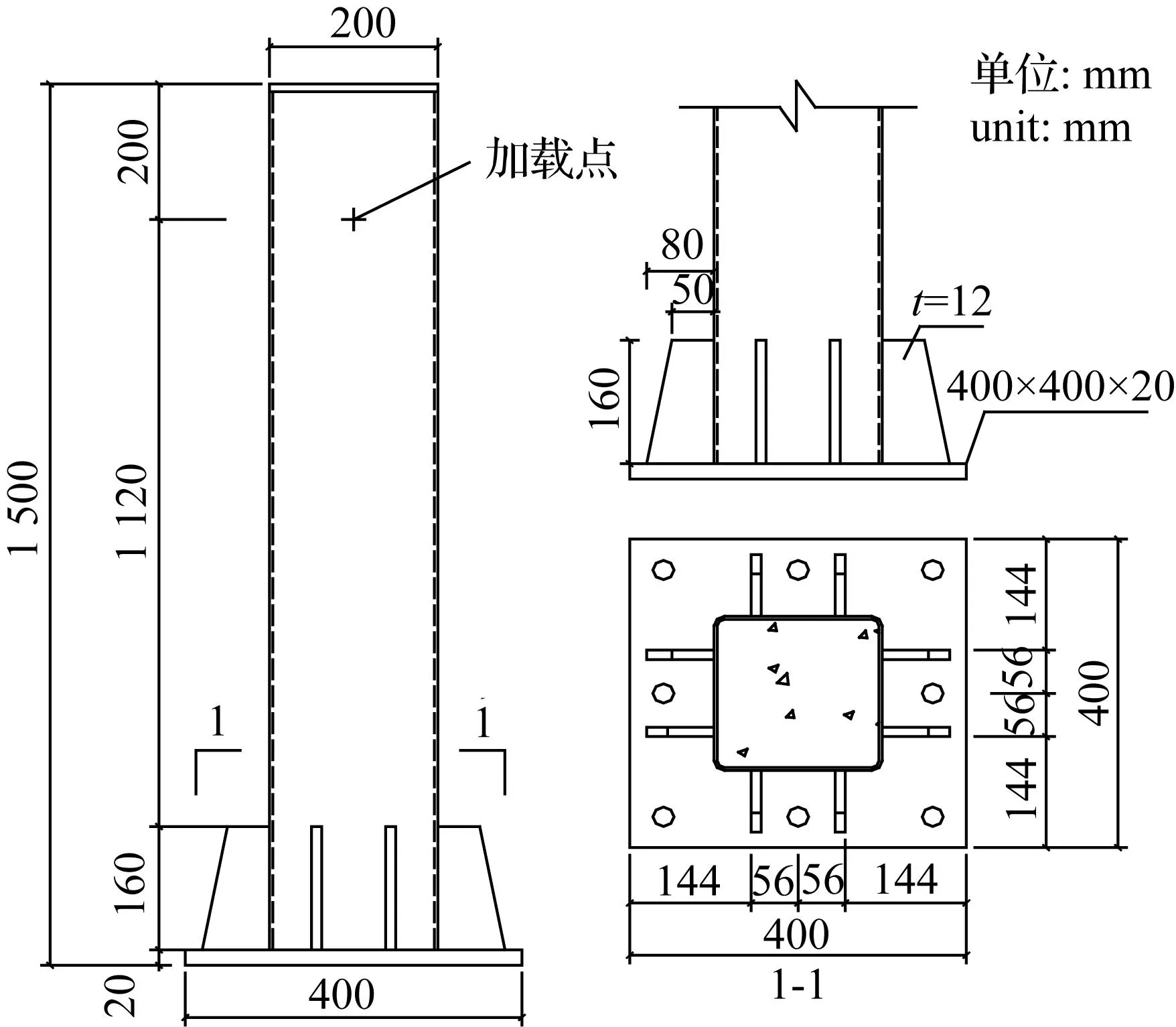

本文选取方钢管混凝土框架结构底层框架柱反弯点以下部分为研究对象,基于现行规范,同批次制作7根方钢管混凝土柱模型,验算满足“强剪弱弯”要求。柱选用截面尺寸200 mm×4 mm的方钢管,采用“外露式”柱脚,底板、钢管和加劲肋板相互熔透焊接形成一个整体,柱顶焊10 mm厚钢板,管内装填C40商品混凝土,测得混凝土立方体平均抗压强度39.2 N/mm2。柱的有效高度为1 120 mm,试件构造示意图见图1。试件模型编号分别为FC-0~ FC-6,施加在柱顶的荷载为500 kN,试验轴压比为0.4,柱截面含钢率ρa为0.085,钢材力学性能实测值见文献[2]。

1.2试验加载装置和加载制度

试验加载装置见图2。试验时,试件用高强螺栓与底座相连,用地锚螺栓将底座固定在刚性地面。加载全过程采用位移控制,直至试件破坏才停止加载。规定作动器那侧为试件的后侧,相对侧即为前侧,作动器的左右两侧即为试件的左右侧[2]。

试件测试主要内容:通过柱根部潜在塑性铰区域粘贴应变片测量钢管应变和碳纤维布应变,柱顶设置位移计测得柱顶水平位移。应变片布置见文献[2]。

图1构件构造示意图

Fig.1Schematic diagram of test specimens

图2试验加载装置

Fig.2Loading device

1.3预损方法及加固设计

试件预损即为模拟遭遇多遇地震作用框架柱的地震损伤。本文通过作动器在柱顶施加不同位移量来实现不同程度地震损伤。

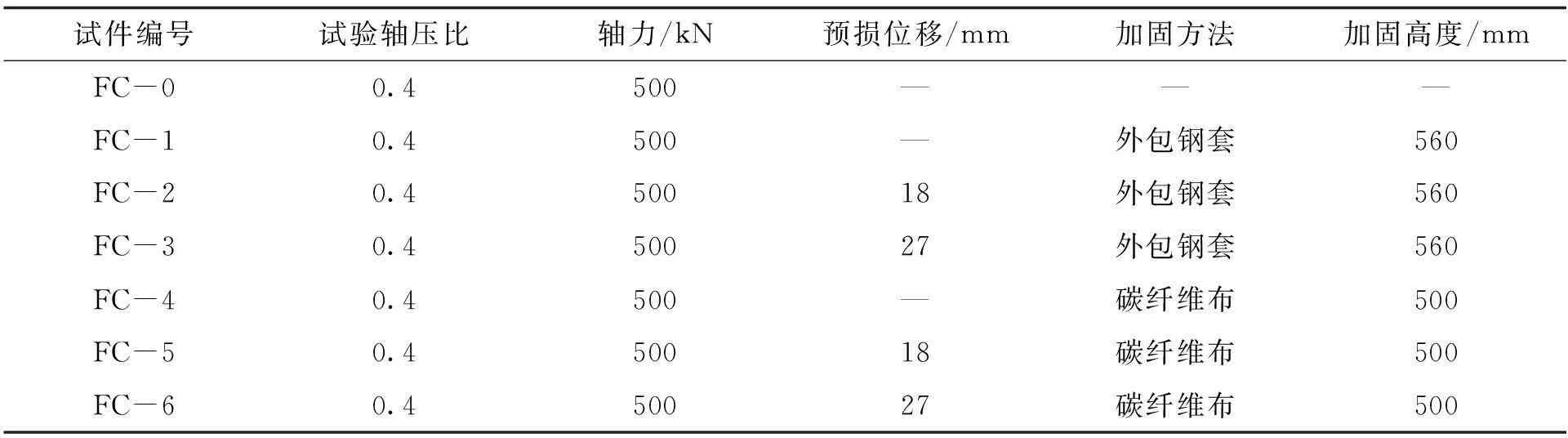

试验共有7根试件,其中,试件FC-0为原型对比试件,直接进行破坏加载试验。试件FC-1、FC-4未预损分别用外包钢套、碳纤维布加固后再加载至破坏,作为未损对比试件。试件FC-2、FC-3分别预损18 mm、27 mm以模拟中震、大震时的中度、重度损伤,再用外包钢套加固,最后加载至破坏。同样,试件FC-5、FC-6也分别预损18 mm、27 mm,再用碳纤维布加固,最后加载至破坏。表1列出各试件的试验参数。

表1 各试件加固方法

碳纤维布加固设计参照《碳纤维布片材加固修复混凝土结构技术规程》(CECS146:2003)及《碳纤维加固规程》,在柱加劲肋板顶端处再向上 500 mm的范围内环箍2层碳纤维布,每层碳纤维布粘贴时搭接长度为120 mm。碳纤维布力学性能见文献[1],加固示意图见图3。

外包钢套的加固方法见文献[2],加固示意图见图4。

图3柱碳纤维布加固示意图

Fig.3Diagram of column specimen

strengthened by CFRP sheets

(a) 前(后)侧加固 (b)左(右)侧加固

图4外包钢套加固示意图

Fig.4Diagram of enveloped steel strengthened column

2试验过程及破坏形态

各试件的仪器布置和加载装置都相同,首先施加竖向荷载,待各仪器正常工作后,再进行水平加载。

试件FC-0未加固,直接加载至破坏。试件根部首先在荷载作用平面内发生微小鼓曲,反向加载,鼓曲被拉平且相对侧也出现微小鼓曲。前、后侧鼓曲部位在加载初期能恢复成平面,随着加载的持续进行,前、后侧鼓曲程度和范围逐渐加大,卸载后存在较大残余变形,继而转向试件左、右侧鼓曲,柱转角处漆皮产生脱落现象,加载后期出现混凝土碎裂声。

试件FC-1直接用外包钢套加固,FC-2、FC-3分别预损18 mm和27 mm,卸载后经外包钢套加固,最后都进行破坏加载试验。其宏观破坏过程大致相似,试件根部首先在荷载作用平面内产生鼓曲,反向加载时鼓曲可以恢复,同时在相对侧也出现鼓曲。持续加载,前、后侧鼓曲有加大趋势,但过程发展极为缓慢。加载后期,鼓曲转向试件左、右侧,转角处漆皮出现起皱现象,能听到较为明显的混凝土碎裂声。需要注意的是,重损加固试件FC-3因在整个加载过程中循环加载次数少于试件FC-1、FC-2,故试件根部左、右侧的钢套未见明显鼓曲。

试件FC-4直接用碳纤维布加固,FC-5、FC-6分别预损18mm和27mm,卸载后经碳纤维布加固,最后都进行破坏加载试验。其宏观破坏过程较为相似,试件根部先在荷载作用平面内出现鼓曲,同时碳纤维布出现褶皱。反向加载则鼓曲能恢复,且褶皱消失,伴随着胶体脆裂声。持续加载,试件前、后侧鼓曲加大,脆裂声更加密集,柱转角处碳纤维布出现裂缝。然后试件的左、右侧开始起鼓,同时转角处碳纤维布裂缝进一步向上、下两侧延伸,直至转角处碳纤维布完全断裂,出现剥离,但试件仍能持续承载。直至相对侧转角处碳纤维布也出现断裂剥离现象,试件才宣告破坏。

各试件破坏形态见图5,所有试件都表现出压弯破坏,满足“强剪弱弯”的抗震设防目标,是较为理想的破坏形态,表明外包钢套和碳纤维布加固震损方钢管混凝土柱具有可行性。将试件FC-5破坏后鼓曲部位碳纤维布完全剥离,见图5(f),可以发现试件四侧鼓曲程度相差不大,而试件FC-0表现为试件前后侧鼓曲程度较大,左右侧鼓曲程度较轻微,说明碳纤维布加固能充分发挥柱的剪切弹塑性变形,使得柱的抗弯和抗剪能力能较好匹配,这对试件的综合耗能有益。而外包钢套加固后,柱的抗弯能力提高的同时,其抗剪能力也有所提高,故其破坏形态和试件FC-0相似,但试件左右侧鼓曲更轻微。

图5 试件破坏形态

3试验结果与分析

3.1滞回曲线

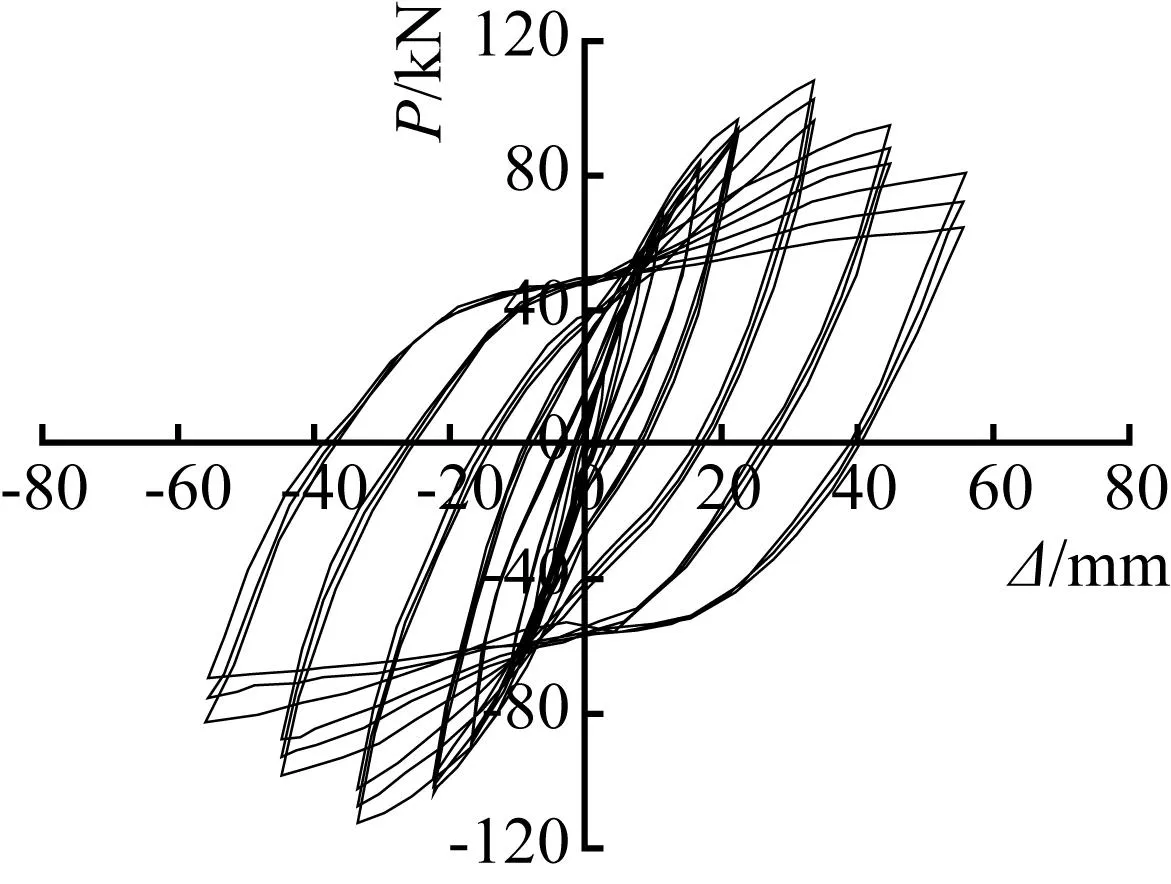

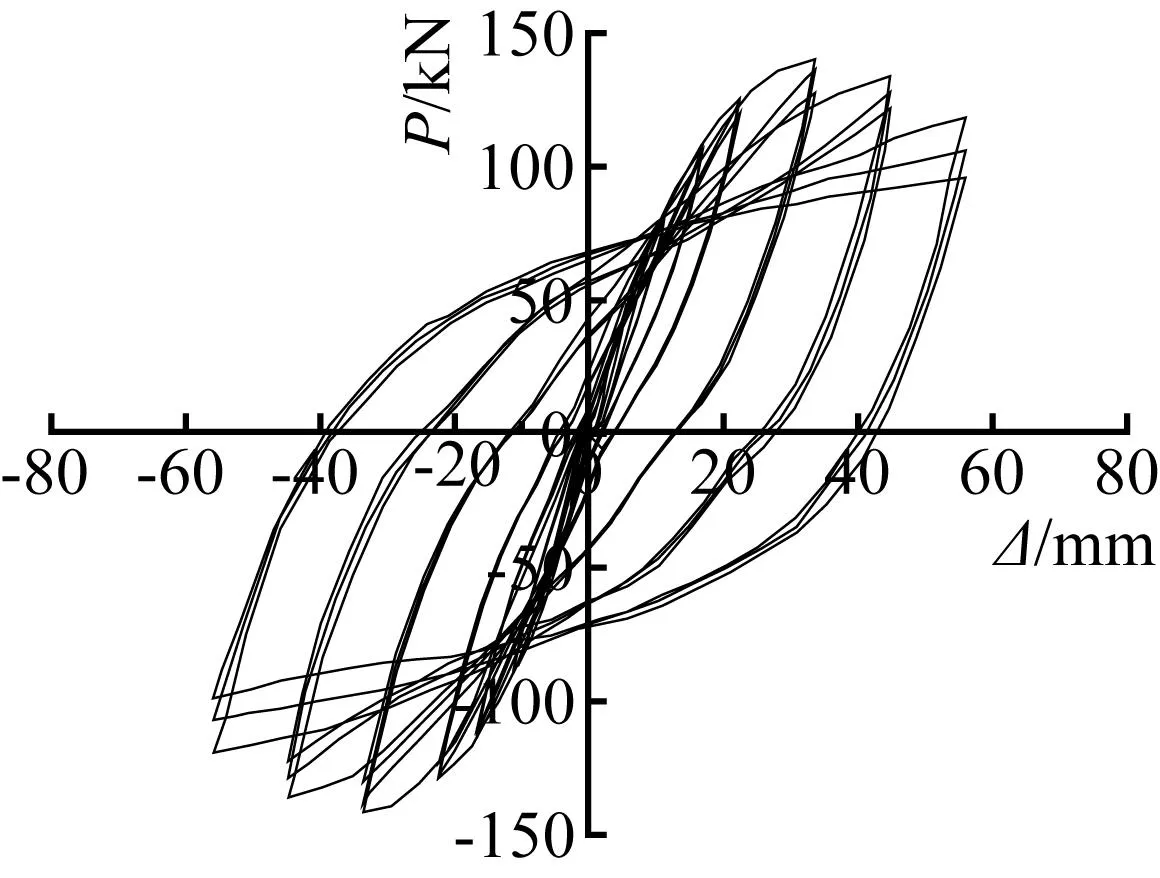

实测各试件FC-0~FC-6在低周反复荷载作用下的滞回曲线如图6所示。从图6可以看出:

①在各试件屈服之前,处于弹性工作阶段,循环加载一次形成的滞回曲线包围面积较小,荷载与位移基本呈线性变化,在加载、卸载过程中,刚度基本不退化,残余应变极小,且无明显残余变形。弹塑性工作阶段时,试件根部出现鼓曲后,随着加载位移幅值加大及循环次数上升,试件进入非线性状态,荷载与位移不再呈线性变化,且卸载后存在较大残余变形。塑性工作阶段,滞回曲线逐渐倒向位移轴,形成的滞回曲线越来越饱满,耗能加大,且塑性铰的转动能力逐渐加强。

②外包钢套加固试件FC-1~FC-3的承载力较试件FC-0的有显著提高,达到极限荷载后,同级加载位移幅值下,承载力出现不同程度退化现象,但下降幅度较小,反映出经外包钢套加固后试件具有较好的延性。

③碳纤维布加固试件FC-4~FC-6的承载力较试件FC-0提高不明显,但增加了试件破坏前的循环次数,改善了试件的延性,滞回曲线十分饱满。因此,碳纤维布加固提高了试件的抗震能力。值得注意的是,加固试件FC-4~FC-6在加载前期,滞回环呈现出较为饱满的梭形,但在加载后期,滞回环均出现不同程度捏拢现象。出现这种情况的原因在于:①加载后期碳纤维布逐渐被拉断,从而开始丧失约束能力,钢管与碳纤维布之间有一定的滑移;②钢管内部分核心混凝土已被压碎,钢管与混凝土之间出现较大滑移。

④比较未损加固试件FC-1与中度损伤加固试件FC-2、未损加固试件FC-4与中度损伤加固试件FC-5,其滞回曲线相差不大,尤其试件FC-4、FC-5差别更小,从而反映出经外包钢套、碳纤维布加固后柱的抗震性能基本接近未损直接加固柱的抗震性能。说明外包钢套、碳纤维布对钢管混凝土结构的损伤修复具有较好的效果。

(a) FC-0

(b) FC-1

(c) FC-2

(d) FC-3

(e) FC-4

(f) FC-5

(g) FC-6

3.2骨架曲线

图7 各试件骨架曲线Fig.7 Skeleton curves of specimens

将滞回曲线每级循环峰值点相连可得骨架曲线,可以直观明了地反映结构的强度、变形等性能。骨架曲线如图7所示。可见:

①外包钢套加固试件FC-1~FC-3的承载力较试件FC-0有显著提高,预损程度越小,提高程度越大,且外包钢套加固可以明显提高试件的初始刚度。

②与试件FC-0相比,碳纤维布加固试件FC-4~FC-6的初始刚度与之相差不大,说明碳纤维布加固对试件的初始刚度基本无贡献。加固试件的极限承载力较试件FC-0有一定程度提高,但提高不明显。尤其试件FC-4、FC-5的骨架曲线有较长、较平缓的水平段,且极限承载力相差不大,而重损试件FC-6基本与试件FC-0骨架曲线重合,表明碳纤维布加固未损、中损结构效果最好,能使其具有更好的延性和耗能能力。

③比较试件FC-1~FC-3和试件FC-4~FC-6可知,外包钢套加固未损、中损结构的抗震性能均要优于碳纤维布加固不同损伤程度的结构,而外包钢套加固重损结构的抗震性能也要比碳纤维布加固重损结构的更好。

④外包钢套加固试件FC-1~FC-3的骨架曲线完全覆盖试件FC-0,碳纤维布加固试件FC-4~FC-6的骨架曲线除试件FC-6外基本与试件FC-0重合外,其余均在试件FC-0上方。说明外包钢套加固不同损伤程度方钢管混凝土柱能超过受损前的抗震性能,碳纤维布加固柱可以恢复甚至超过受损前的抗震性能。总之,外包钢套、碳纤维布均是一种非常有效的抗震加固方法。

3.3加固试件抗震性能评价

根据骨架曲线,得出屈服位移Δy,Pmax、Δmax分别为极限荷载及其对应的位移,求得试件的位移延性系数μ(85%极限荷载对应的位移Δu与屈服位移Δy的比值)。位移角即为柱顶点位移与柱的有效高度的比值。试验结果对比见表2。从表2可知:

①所有试件屈服时的顶点位移角为1/97~1/80,极限荷载时的极限位移角为1/33~1/41,极限位移角为1/24~1/17,显示了加固柱都有良好的延性变形能力,满足“大震不倒”的抗震设防目标。

②外包钢套加固试件FC-1、FC-2和FC-3的极限荷载比试件FC-0分别提高了54.89%、43.64%和27.62%,延性系数也分别提高16.88%、14.86%和4.53%。碳纤维布加固试件FC-4、FC-5和FC-6极限荷载比试件FC-0分别提高了10.19%、2.55%和-2.34%,延性系数分别提高16.12%、12.09%和2.77%。预损程度对外包钢套、碳纤维布加固柱的极限承载力和延性影响较为明显,预损越小,则极限承载力和延性的提高程度越大。

③外包钢套加固试件FC-1~FC-3的极限位移角为1/33,说明外包钢套法加固受损结构能恢复其抗倒塌能力。碳纤维布加固试件FC-4、FC-5、FC-6的位移角分别为1/30、1/33和1/41,说明碳纤维布加固未损结构能提高其抗倒塌能力,而加固中损结构能恢复其抗倒塌能力,但加固重损结构后其抗倒塌能力不能恢复到未损前水平。

表2 试件数据比较

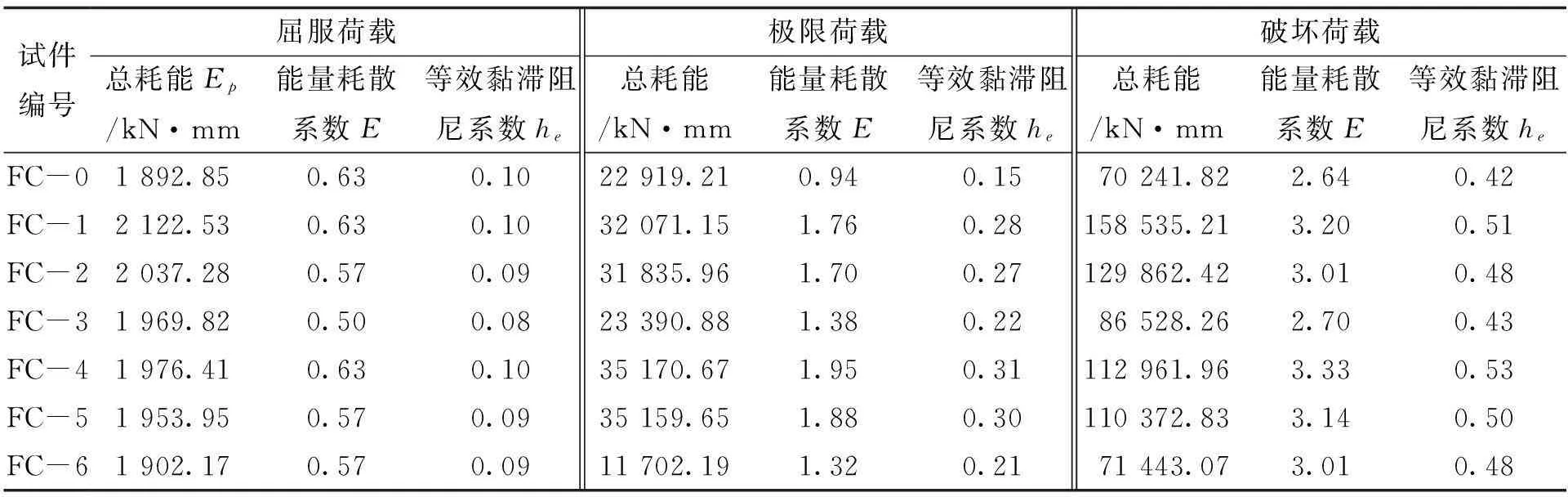

为更好体现出试件的损伤进程,根据各试件的实测滞回曲线计算得出各试件在各阶段的等效黏滞阻尼系数he、能力耗散系数E及总耗能Ep。试件在不同阶段的耗能见表3。

从表3可以看出,总耗能随着加载位移的增加而逐渐加大,反映在试件上就是柱根部塑性铰的不断发展。屈服阶段时,加固试件总耗能和试件FC-0耗能相差不大,这是因为加固材料在屈服阶段还没开始发挥作用。极限荷载阶段时,加固试件FC-1~ FC-6的总耗能Ep、能量耗散系数E和等效黏滞阻尼系数he均较试件FC-0有大幅度增长,说明加固材料已经开始发挥作用。破坏荷载阶段时,外包钢套加固试件FC-1~FC-3的总耗能增长量大于碳纤维布加固试件FC-4~FC-6,说明外包钢套加固能使试件在塑性工作阶段具有更好的变形能力,其耗能能力更优。这种现象可解释为:外包钢套加固能保证试件达到极限荷载后承载力缓慢下降,故试件变形能力更好,从而消耗了更多能量。这也与试验现象及滞回曲线相吻合。所有加固试件等效黏滞阻尼系数he在0.43~0.53,且大于试件FC-0的,说明外包钢套、碳纤维布加固不同损伤程度的柱均能恢复甚至超过原有结构的耗能能力,满足抗震设计要求。

表3 试件在不同阶段的耗能

3.3承载力和刚度退化

图8 承载力退化曲线Fig.8 Strength degradation curves

承载力退化系数λi能评价各试件的承载力退化情况,其具体计算方法为各级控制加载位移下第3次循环中峰值荷载与第1次循环峰值荷载的比值。各试件承载力退化情况见图8。从图8可知:

①外包钢套、碳纤维布加固试件的承载力退化速率都较试件FC-0的缓慢,说明这两种加固方法都能延缓试件承载力衰减,使其在经受地震作用时具有持续承载能力,从而改善了试件延性。所有加固试件的承载力退化曲线都没有出现明显的突变,说明这两种方法加固柱具有可靠性。

②碳纤维布加固试件FC-4~FC-6承载力退化曲线在下降过程中有起伏现象,这是由于碳纤维布加固属于被动约束,随着钢管根部管壁出现起鼓,碳纤维布的环箍作用逐渐发挥出来。说明碳纤维布加固的主要作用是约束并限制了柱塑性铰的发展速率,并使得柱受剪鼓曲程度加大,较充分发挥了柱根部钢管抗剪耗能性能,从而提高了试件的延性。而外包钢套加固试件FC-1~FC-3的退化曲线没有出现起伏现象,且退化速率都要较试件FC-0更加缓慢。这主要得益于外包钢套焊接在柱的根部后与柱形成了一个新整体,钢套在加载初期就能协同受力,参与变形。

③损伤越大,则加固后试件承载力退化速率越快。这是因为不管是外包钢套加固,还是碳纤维布加固,加固的只是钢管,而预损会使得钢管内核心混凝土产生裂缝,混凝土与钢管黏结作用减弱,内部损伤未得到修复。从承载力退化速率来看,外包钢套的加固效果要优于碳纤维布的。

图9 刚度退化曲线Fig.9 Stiffness degradation curves

采用割线刚度Ki来表示试件的整体刚度退化情况。因各试件在弹性阶段刚度退化不明显,故取弹塑性阶段后刚度为研究对象,刚度退化曲线见图9。由图9可知:

①外包钢套加固能显著提升试件的初始刚度,而碳纤维布加固对试件初始刚度的影响不明显。加固试件的刚度退化速率要比试件FC-0缓慢,尤其是达到极限荷载后,刚度下降更为缓慢,这有利于结构吸收和释放能量,从而提高试件的抗震性能。

②碳纤维布加固试件FC-4~FC-6的刚度退化曲线基本重合,反映出试件的前期预损程度对碳纤维布加固后柱的刚度退化没有明显影响。

3.4加固效果对比

碳纤维布加固需使用结构胶,但胶体的防火性能有限,若碳纤维布加固结构在使用过程中遭遇火灾,碳纤维布则会失效。而外包钢套加固柱施工便捷、工期短,且不涉及结构胶,不会造成环境污染。另外,无论是从承载力、延性系数、极限位移、耗能能力和承载力及刚度退化等参数来看,外包钢套加固效果都要优于碳纤维布。主要原因在于:①碳纤维布在加载过程中虽能发挥其受拉性能,但加载后期会被拉断而逐渐退出工作;而钢套同时具有抗拉强度和抗压强度,将其与钢管焊接成整体后能充分发挥其良好的延性性能。②碳纤维布实际计算厚度极小,故单位面积上碳纤维布用量较少,且远小于钢材用量。

值得注意的是,若经历过地震损伤的钢管混凝土柱钢管存在较大的残余变形,此时宜选用碳纤维布加固。若选用外包钢套加固,因钢套不能较好贴合被加固柱而造成焊接质量较差,难以保证加固效果。碳纤维布属于柔性材料,较大残余变形下仍能保证良好的加固效果。

4结论

本文针对未损和不同地震损伤程度的方钢管混凝土外露式柱脚框架柱采用了外包钢套、碳纤维布两种方法损伤修复加固,进行了柱的抗震性能试验研究,探讨了不同地震损伤程度对加固效果的影响,比较了两种方法的加固效果,得出以下结论:

①所有加固试件的滞回曲线均呈现出饱满的纺锤形,在水平低周反复荷载作用下都经历了弹性、屈服和极限3个阶段。加固试件屈服位移角为1/80~1/92,极限位移角为1/41~1/30,破坏位移角为1/24~1/17,位移延性系数均大于4,显示了经加固后柱具有良好的变形能力,满足抗震规范的要求。

②外包钢套加固显著提高了柱的极限荷载,最大提高率为54.89%,且对试件初始刚度的提升较为明显,延性也有所提高。预损伤程度对加固柱的极限承载力、刚度、延性和耗能能力有较大影响,损伤程度越小,经加固后柱的极限承载力、刚度、延性和耗能能力提高程度越大。

③碳纤维布加固对于提高柱的极限承载力和初始刚度作用不明显,极限承载力最大提高率仅10.19%,延性最大提高值为16.12%。没有损伤和中度地震损伤柱经加固后,其各阶段承载力和刚度退化较为接近,说明经碳纤维布合理加固后,经历的损伤对结构性能的影响有限。

④从极限承载力、极限位移、延性和耗能能力等参数来看,采用外包钢套、碳纤维布加固方钢管混凝土柱均是一种十分有效的抗震加固方法,能使受损结构恢复甚至超过原有结构的抗震性能。

⑤从加固效果来看,外包钢套加固效果更优。

参考文献:

[1]许成祥,付晨曦,杨炳,等.碳纤维布加固震损钢管混凝土柱抗震性能试验研究[J]. 世界地震工程,2015,31(3):228-235.

[2]许成祥,杨炳,赵斌,等.外包钢加固震损钢管混凝土柱的抗震性能试验[J]. 广西大学学报(自然科学版),2015, 40(4): 821-830.

[3]陆洲导,刘长青,张克纯,等.外包钢套法加固钢筋混凝土框架节点试验研究[J]. 四川大学学报(工程科版),2010, 42(3): 56-62.

[4]张克纯,陆洲导.外包钢套加固震损框架节点试验研究[J]. 低温建筑技术,2012, 34(4): 28-30.

[5]殷杰,朱春明,龚治国,等.外包钢套法加固震损钢筋混凝土框架抗震性能试验研究[J]. 建筑结构,2013,43(12): 67-73.

[6]VATANI-OSKOUEI A.Repairing of seismically damaged RC exterior beam-column connection using CFRP [J]. Journal of Reinforced Plastics and Composites, 2010, 29(21): 3257-3274.

[7]TANARSLAN H M.Repairing and strengthening of earthquake-damaged RC beams with CFRP strips [J]. Magazine of Concrete Research, 2010, 62(5): 365-378.

[8]TSONOS A G.Effectiveness of CFRP-jackets and RC-jackets in post-earthquake and pre-earthquake retrofitting of beam-column sub-assemblages [J]. Engineering Structures, 2008, 30(3): 777-793.

[9]郑云,叶列平,岳清瑞.FRP加固钢结构的研究进展[J]. 工业建筑, 2005, 35(8):20-25,34.

[10]韦江萍.CFRP加固钢管混凝土轴心受压短柱承载力分析[J]. 工程抗震与加固改造, 2009, 31(4): 66-70.

[11]李俊杰.碳纤维布加固圆钢管轴心受力有限元分析及试验研究[D]. 兰州: 兰州理工大学, 2011.

[12]曹靖.碳纤维增强复合材料加固钢结构理论分析和实验研究[D]. 合肥:合肥工业大学, 2011.

[13]许凯龙.钢构套加固震损方钢管混凝土框架边节点试验研究[D]. 武汉:武汉理工大学, 2014.

(责任编辑唐汉民裴润梅)

Comparative experimental study on strengthening approachof seismic-damaged CFSST columns

XU Cheng-xiang1,2, YANG Bing1, LU Meng-xiao1, ZHA Xin-feng1

(1. School of Urban Construction, Yangtze University, Jingzhou 434023, China;

2. School of Urban Construction, Wuhan University of Science and Technology, Wuhan 430065, China)

Abstract:In order to study the seismic behaviors of seven repaired CFFST columns, which had different earthquake damage levels. The test included pre-damage loading, rehabilitation of damage and destruction tests under lateral cyclic loading. The reinforcement effects of the methods of enveloped steel and CFRP on different levels of earthquake damage were studied. The reinforcement effects of the two methods were compared, and their reinforcement mechanism is analyzed. The experimental results show that, after reasonable and reliable reinforcement by enveloped steel, the stiffness and ultimate bearing capacity of the columns have significant improvement. The seismic behavior of columns is improved greatly. Influence of CFRP on the ultimate bearing capacity of columns is not obvious, but the ductility and seismic behavior are improved obviously. To a certain extent of damage level, the strengthened columns can reach or even exceed their original performances before earthquake-damage. For CFSST columns, from the aspects of ultimate bearing capacity, ductility, energy dissipation and degradation of strength and stiffness, the methods of enveloped steel and CFRP are effective for seismic strengthening. In terms of reinforcement effect, the method of enveloped steel is better than that of CFRP.

Key words:concrete-filled square steel tube (CFSST) column; enveloped steel; carbon fiber reinforced polymer (CFRP); reinforcement; seismic damage; seismic behavior

中图分类号:TU398.9

文献标识码:A

文章编号:1001-7445(2016)01-0053-10

doi:10.13624/j.cnki.issn.1001-7445.2016.0053

通讯作者:许成祥(1965—),男,安徽庐江人,长江大学教授,博士生导师;E-mail: cx_xu@sina.com。

基金项目:国家自然科学基金资助项目(51178057);湖北省高等学校优秀中青年科技创新团队计划项目(T201303)

收稿日期:2015-07-30;

修订日期:2015-12-02

引文格式:许成祥,杨炳,卢梦潇,等.震损方钢管混凝土柱加固方法对比试验研究[J].广西大学学报(自然科学版),2016,41(1):53-62.