基础隔震研究与应用的新进展及问题

2016-03-01尚守平崔向龙

尚守平,崔向龙

(湖南大学土木工程学院, 湖南长沙410000)

基础隔震研究与应用的新进展及问题

尚守平,崔向龙

(湖南大学土木工程学院, 湖南长沙410000)

摘要:基础隔震是一种创新、可靠、发展潜力巨大的新型技术,经过几十年的发展,在基础理论与实际应用中都取得了很大的进步。本文简要介绍了基础隔震的基本原理、必要条件及几种常见的隔震装置,详细介绍了近年来国内基础隔震领域的最新理论进展与实践成果,重点介绍了钢筋沥青隔震、玻璃珠石墨滚动滑移体系、砂垫层滑移体系等农村基础隔震技术,目前隔震研究主要为造价偏高的橡胶隔震,不适于在村镇地区推广,村镇建筑的隔震研究、应用仍很落后,针对这一现状,提出了研发、推广一种廉价、高效、适于村镇建筑的基础隔震装置的迫切性。

关键词:基础隔震 ;农村民居;隔震装置

0引言

建筑物基础隔震技术是20世纪60年代出现的一种新技术,经过了短短几十年的发展,已经成为了一种可靠、有效的结构减震技术,并在世界范围内得到了广泛的应用和推广。基础隔震技术被誉为20世纪以来最具代表性的革新性抗震技术,为工程抗震和结构设计提供了新的创新方向和研究思路[1-2]。特别是近年来全球范围内地震频发,采用了基础减震技术的结构在地震中往往表现出优越的抗震性能,结构基础减震的研究也越来越受到国内外专家学者的重视。国内外许多专家对基础隔震技术进行了卓有成效的探索与研究[3-6],很多技术已经应用到实际工程当中,并经受住了实际地震的考验。另外,近年来一些专家还积极的探索适用于广大村镇建筑的廉价、高效的基础隔震装置,进行了系统性的试验研究,取得了丰硕的成果[7-10]。

1基础隔震的原理及基础隔震装置的必要条件

1.1基础隔震原理

图1 隔震原理示意图Fig.1 Isolation principle diagram

基础隔震设计是在房屋基础与上部结构之间设置隔震支座和阻尼装置等构件,组成具有整体复位功能的隔震层,延长结构体系的自振周期,用来减少传入上部结构的地震作用,获得合适的减震效果[11]。对于结构高宽比小于4、变形主要以剪切变形为主的低矮建筑,结构刚度较大,自振周期一般较短,自振周期正好处于地震波输入能量的主频段上,上部结构的加速度反应放大很多(见图1中A点),设置了基础隔震装置的结构,自振周期延长,在阻尼保持不变的情况下,上部结构加速度反应有效降低(见图1中C点),如果能够增大结构的阻尼,则加速度反应仍可以减小(见图1中D点)。因此,实际工程中人们往往通过基础隔震装置与阻尼器联合来进行建筑结构基础隔震设计。

1.2基础隔震装置的必要条件

基础隔震技术的本质就是使结构或构件与可能引起破坏的地震地面运动分离开来,这种分离或解耦是通过增加系统的柔性和提供适当的阻尼来实现的[12]。目前比较成熟且在实际工程中应用较多的隔震体系主要有:叠层橡胶垫隔震体系、摩擦滑移隔震体系、摩擦摆隔震体系以及最近出现的适于农村民居的钢筋沥青复合隔震体系[13]、玻璃珠石墨滚动滑移体系[14]以及砂垫层隔震体系[15]。

综合来看,一种优秀的隔震装置必须具备以下几个必要的条件,才能很好的应用于实际工程并得到推广。

①足够的竖向承载能力。隔震层是设置在基础及上部结构之间的装置,必须具备较大的竖向承载力,才能安全的支撑上部结构的重力及使用荷载,保证结构在正常使用状态及地震作用下不发生倒塌。

②合适的刚度。基础隔震系统首先必须具有足够大的初始刚度,保证在风及常年水平微小荷载作用下结构不产生过大的位移,满足正常使用要求,另外与上部结构相比,隔震层刚度应足够小,保证在地震来临时,有效减小上部结构的加速度,且上部结构在地震作用下只做小位移平动。结构的层间位移很小,即使在罕遇地震作用,结构也基本处于弹性状态。

③良好的复位功能。隔震装置必须具有合格的弹性变形能力,保证在地震作用下发生较大的弹性形变的同时具有瞬时复位功能,满足结构的正常使用要求。没有弹性恢复力的隔震体系运动时不是振动,是平动。不具有瞬时弹性复位功能的隔震系统,由于难以控制最大位移,又不能使用限位器使运动的结构质点产生急刹车效果,故难以满足结构的正常使用要求。

④较低的经济造价。造价问题一直是制约基础隔震技术推广的一个瓶颈。实践证明,橡胶隔震技术也能够经受住地震考验,与常规的抗震技术相比,造价偏高仍是阻碍其推广的主要问题。橡胶隔震支座研究较活跃的同时,汶川、玉树地震,大量的村镇建筑倒塌,人员伤亡惨重。不得不说有关农村民居的隔震、抗震研究与推广还很落后,开发一种专门针对于村镇建筑的基础隔震技术十分迫切。我们可以根据建筑的重要性选择不同的隔震技术,像医院、学校、实验室等,建筑内有很多灵敏度高、作用重大的设备,建筑物内的重要设备很有可能在整体结构不发生破坏的情况下损毁、失灵,造成重大损失[16]。对于这些重要的建筑,我们可以选择造价较高的叠层橡胶隔震技术,而对于广大的村镇地区住宅,可以考虑造价较低的钢筋沥青复合隔震技术或者砂垫层技术。几种基础隔震技术都有自身的优势与特点,配合使用,大面积、大幅度地造福于广大老百姓。

因此,我们认为,真正能为百姓可靠减灾的隔震技术最低要求(或者说必须条件)应为上述4点。

2基础隔震研究与应用现状

近年来,人们对隔震技术的研究与试验越来越多,开发出的隔震装置越来越丰富,基础隔震技术的发展出现了一些新的动向[17-19],值得我们进一步总结。除了传统的橡胶基础隔震技术仍然具有多项优越性能之外,摩擦摆隔震体系、滑动摩擦隔震体系、钢筋沥青隔震体系、组合隔震体系也有了新的突破与发展,进一步丰富了工程人员在隔震设计时的技术手段。

2.1橡胶隔震体系

橡胶隔震支座是目前国内研究最多、应用比较成熟的一种基础隔震装置,并且已经形成了一套比较完善的体系,《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)中第12章“隔震和消能减震设计”对橡胶隔震支座的性能与设计有明确规定[20]。传统橡胶隔震支座主要分为标准叠层橡胶支座、铅芯叠层橡胶支座、高阻尼橡胶支座三种。除了上述三种橡胶支座外,还出现了造价较低、适于村镇地区使用的纤维增强工程塑料板夹层橡胶隔震支座(SFRPB)[21]和工程塑料板橡胶隔震支座[22]。

叠层橡胶支座隔震系统在设计理论与实际应用上已经比较成熟[23-27]。对于自振周期较小的结构减震效果优越,且经济指标比较合理。其不足之处主要是对竖向振动一般没有减振效果,易与自振周期较长的水平振动产生共振,影响到隔震支座本身的安全[28]。总体上来看,对于重要的、有精密仪器的建筑可以采用叠层橡胶隔震体系,造价有一定提高[29],对于一般的农村民居,采用橡胶隔震技术不够经济,需要采用更为廉价、高效的隔震技术。

为了克服传统叠层橡胶隔震支座自重大、造价昂贵、安装工艺复杂的缺点,国内外学者对橡胶隔震支座做了不同的尝试与改进。美国学者 Kelly[30]于1999年提出采用纤维增强复合材料(FRP)代替叠层橡胶支座中的钢板,从而降低造价与支座重量,引起各国学者关注与研究。广州大学王斌等[31]在此支座基础上做了改进,提出了纤维增强工程塑料板夹层橡胶隔震支座( SFRPB),对其进行了相关力学性能的试验研究,该支座隔震效果好、性能更加稳定。同时,谭平等[32]提出了一种新型简易橡胶隔震支座——工程塑料板橡胶隔震支座,并对此支座进行了相关力学性能的试验研究与工程应用。该支座采用不饱和聚酯纤维加强复合材料板替代钢板,具有自重轻、价格低廉、适于安装等优点。上述两种简易橡胶支座对传统橡胶支座应用于村镇建筑做了有益的探索,对于简易橡胶支座的耐久性问题是值得研究的课题。

2.2滑动摩擦隔震体系

滑动摩擦隔震支座是一种常见的基础隔震体系,国内外专家做了大量的试验与研究[33-37]。它的主要原理是利用基础底面与支撑面之间的相对滑移产生摩擦力来消耗地震作用,地面激励比较小时,结构与地面之间的摩擦力克服地震作用,防止结构滑动;地面激励超过一定强度时,结构地震作用超过摩擦力,隔震层滑动面产生滑动,进行隔震。此时,即使地面激励继续增大,上部结构的地震作用也将保持不变。滑动摩擦隔震体系包括纯摩擦力滑移隔震系统(P-F)[38]、带恢复力的摩擦力滑移隔震系统(R-FBI)[39]和带限位装置的摩擦力滑移隔震系统(S-LF)[40]。樊剑等[41]提出了带限位装置的摩擦滑移隔震系统(图2),限位装置包括由弹簧和阻尼组成的限位器和刚性限位壁。S-LF既解决了纯滑移摩擦力隔震装置的复位问题,又具有较佳的隔震效果,是对P-F和R-FBI隔震体系的改良,但是限位装置应是柔性的或弹性的,不应该是刚性的。由于限位壁为刚体壁,在罕遇地震作用下,限位器及上部结构有可能与限位壁发生撞击而损坏。如何解决在大变形情况下设置限位块的装置不会因为撞击而破坏以及上部结构不容易滑出基础范围产生倾覆仍是滑移摩擦隔震体系面临的主要问题。

图2 带限位装置的摩擦力滑移隔震系统结构简图

曹万林等[42]提出了一种玻璃珠砂浆层基础滑移隔震体系,它由上下基础梁、低强度玻璃珠砂浆层及基础梁间限位装置组成。隔震层位于基础上梁与下梁之间,由摩擦系数较低的玻璃丝布板和具有润滑作用的玻璃珠、石墨粉复合而成。研究了玻璃珠砂浆强度随配合比、骨料取代率、龄期的变化规律,并且提出了制备低强度玻璃珠砂浆的方法及系统的施工工艺[43]。该技术专门针对村镇建筑,造价低廉,施工简便,具有较好的应用价值。窦远明等[44-45]研究了砂垫层摩擦滑移隔震体系,并且进行了刚体块代替刚度较大砌体结构的振动台试验,研究了砂垫层相对密实度对减震率的影响,结果表明随着砂垫层密实度增加,减震效果减小。同时研究了不同砂砾级配对砂垫层减震效果的影响,结果表明单一粒径的砂垫层减震效果优于连续级配的砂垫层。钱国桢等[46]研究了改性沥青阻尼垫(SBS)[47]及约束砂垫层的隔震性能,并且分别应用在农村民居示范工程中,通过人工激励进行了振动台试验,实测结果表明,两种方法在小震时隔震效果不明显,在中震、大震时,减震效果显著,适于在高烈度地区推广使用。曹晓辉等[48]提出了一种新型滑移隔震装置,滑移材料主要为二硫化钼,采用一种软钢实体圆锥棒作为限位消能装置,加工简单、成本较低。并且建立了力学模型,通过有限元分析了框架结构在小、中、大震情况下的表现,减震效果良好。

2.3钢筋沥青复合隔震体系

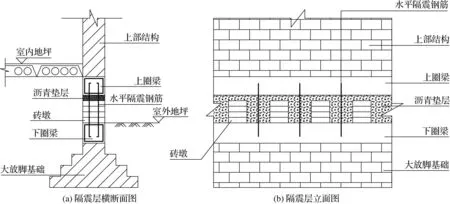

汶川、玉树地震给国家带来沉重灾难,特别是广大村镇地区,大量房屋倒塌,人员伤亡惨重,这在一个侧面反映出我们国家在村镇隔震、减震方面的研究与推广的缺失。国内尚守平等[49]较早意识到这个问题,提出了一种廉价、高效、适于低矮农村民居使用的钢筋沥青复合隔震层技术。钢筋沥青复合隔震体系的原理是在基础与房屋底圈梁之间设置隔震层,隔震层包括上、下圈梁,水平隔震钢筋,沥青,砖墩四部分。竖向钢筋作为主要的受力构件,承受上部荷载。利用钢筋沥青隔震层中竖向钢筋水平向的弹性刚度相对于竖向的弹性刚度小很多的特性,保证隔震层竖向承载力较大,水平刚度较小,从而延长结构的自振周期,获得较好的隔震效果[50]。多遇地震作用下,隔震层水平隔震钢筋处于弹性状态,上部结构基本保持不动或小位移平动,变形主要集中在隔震层,由于水平隔震钢筋始终处于弹性状态,隔震层具有自复位功能。罕遇地震作用下,水平隔震钢筋屈服,上部结构落在砖墩上继续滑动,结构仍然不会发生倒塌。在砖墩之间填充有沥青油膏(油膏不承受重力荷载),主要防止钢筋发生锈蚀及增加阻尼[51]。复合隔震层构造图见图3。

图3 钢筋沥青复合隔震层构造图

在钢筋沥青复合隔震层的基础上开发出复合隔震墩,并且做了大量的试验研究[52-53]。试验表明:钢筋沥青复合隔震层体系隔震效果优越。目前,钢筋沥青复合隔震层体系已经在实际工程中得到了应用[54],现场实测结果表明:隔震层可以明显的降低上部结构的地震响应。

钢筋沥青复合隔震层隔震体系造价低廉,取材容易。对于5层以下的农村民居隔震效果明显而且易于施工,非常适合在广大村镇地区使用。在此基础上开发出的隔震墩解决了隔震支座的装配化生产问题,更利于该技术的实用。对于钢筋沥青复合隔震层的设计已经有了相应的规范[55],正致力于使这一新兴减震技术为大面积的第三世界贫民带来福音。

2.4摩擦摆隔震体系

根据几何构造的不同现有的摩擦摆隔震体系可以分为曲面式、沟槽式、曲面沟槽混合式摩擦摆隔震支座三类。为了解决传统平面滑移支座无法自动复位的缺点,Zayas等[56]人对其进行了改进,在美国加州大学伯克利分校研究开发了摩擦摆隔震支座(FPS)[57]。该装置具备滑动摩擦隔震系统的一系列优点,同时特有的滑动圆弧面保证了良好的自动复位功能,不需要另外安装阻尼向心构件。这使摩擦摆隔震支座在实际应用中更为简便,增加了隔震装置的可靠度[58]。摩擦摆隔震系统的工作原理是滑块置于凹形曲面的底盘中,地震作用来临时,滑块滑至凹形曲面的高处,消耗地震能量,同时由于上部结构自身重力荷载作用,滑块自动向低处滑动,实现自动复位功能。为使顶板始终保持平衡,滑块上部设计为曲面,摩擦摆隔震装置的复位力的大小取决于底盘曲面的曲率及支座的刚度。隔震系统的周期和刚度可通过选取合适的曲率半径来控制,阻尼由动摩擦系数来控制。具体构造见图4。

图4 摩擦摆隔震支座构造图

国内外学者对摩擦摆装置做了大量的试验研究[59-60]。试验结果表明:摩擦摆隔震支座具有稳定的滞回性能及可靠的耐久性,在温度、压应力、长期动态加载的影响下仍具有很高的可靠性。但由于滑块滑至凹形曲面的高处时,增加了结构的竖向振动,使得这一问题还在摸索解决中。由于具有自限位、复位的天然优势且隔震效果显著,摩擦摆隔震支座在未来的隔震领域有着广阔的发展空间。

2.5组合隔震体系

目前最常见的组合隔震体系主要是由叠层橡胶隔震体系与滑移摩擦隔震体系并联而成。其可以利用叠层橡胶支座提供系统的弹性恢复力,同时充分发挥了滑移摩擦隔震系统的耗能减震作用。这样既解决了橡胶支座对于长周期水平振动存在共振危险性的难题,也改善了纯滑移摩擦隔震系统的复位问题。对高层建筑,橡胶隔震体系延长结构的周期有限,组合隔震系统一般会取得较好的隔震效果[61]。

3结语

本文阐述了一个好的基础隔震体系必须满足的几个条件,并且首次提出把经济指标作为衡量一个隔震支座性能好坏的一个条件。性能优异、价格低廉、取材容易的隔震支座更有利于在实际工程中推广与应用。本文介绍了近年来国内外在基础隔震特别是村镇建筑基础隔震研究与应用的新进展与新技术,钢筋沥青复合隔震体系、约束砂垫层隔震体系等作为近年来农村基础隔震领域的新成果,有着自身独特的优势与特点,填补了我们国家在农村基础隔震领域研究的空缺,有着良好的发展前景。

参考文献:

[1]朱宏平,周方圆,袁涌.建筑隔震结构研究进展与分析[J]. 工程力学,2014,31(3):1-10.

[2]谭平,周福霖.隔震技术的研究与工程应用[J]. 施工技术,2008,37(10):5-8,42.

[3]杨迪雄,李刚,程耿东.隔震结构的研究概况和主要问题[J]. 力学进展,2003,33(3):302-312.

[4]唐家祥,李黎,李英杰,等.叠层橡胶基础隔震房屋结构设计与研究[J]. 建筑结构学报,1996,17(2):37-47,79.

[5]HOUSNER G W, BERGERMAN L A, CAUGHEY T K, et al.Structural control: Past, present and future[J]. Jounal of Engineering Mechanics,1997,123(9):897-971.

[6]HUSSAINI A L, TAHMEED M,CONSTANTINOU M C.Superstrueture response of sliding-isolated multi-story frames tructure[J]. Pressure Vessels and Piping Division,1995,319:129-137.

[7]尚守平,刘可,周志锦.农村民居隔震技术[J]. 施工技术, 2009,38(2): 97-99.

[8]AHMAD S, GHANI F,ADILM R.Seismic friction base isolation performance using demolished waste in masonry housing[J]. Construction and Building Materials, 2009,23(1):146-152.

[9]NANDA R P,AGARWAL P,SHRIKHANDE M.Friction base isolation by geotextiles for brick[J]. Geosynthetics International,2010,17( 1):48-55.

[10]楼永林,王敏权,苏志奇.多层砖房底部滑移减震研究[J]. 建筑结构学报,1994,15(l):24-31.

[11]尚守平,周福霖.结构抗震设计[M]. 北京:高等教育出版社,2003:67-68.

[12]SKINNER R I, ROBINSON W H, MCVERY G H.工程隔震概论[M]. 谢礼立,周雍年,赵兴权,译.北京:地震出版社,1996:1-393.

[13]尚守平,周志锦.一种钢筋-沥青复合隔震层的性能[J]. 铁道科学与工程学报,2009,6(3):13-16.

[14]周中一,曹万林,王卿,等.农村基础隔震砌体结构房屋振动台试验研究[J]. 土木建筑与环境工程,2010,32(增刊2):521-523.

[15]李立.建筑物的滑动隔震-隔震技术的研究与应用[M]. 北京: 地震出版社,1991: 23-31.

[16]王文斌,赵小霞,陈玉元.建筑物基础隔震技术的进展[J]. 内陆地震,2006,20(2):172-177.

[17]DALL’ASTA A, RAGNI L.Experimental tests and analytical model of high damping rubber dissipating devices [J]. Engineering Structures, 2006, 28(13): 1874-1884.

[18]SKINNER R I, ROBINSON W H, MCVERY G H.工程隔震概论[M]. 谢礼立,周雍年,赵兴权,等译.北京:地震出版社,1996.

[19]曲哲,叶列平,潘鹏.高层建筑的隔震原理与技术[J]. 工程抗震与加固改造,2009,31(5):58-62.

[20]中华人民共和国住房和城乡建设部.建筑抗震设计规范: GB50011-2010[S]. 北京:中国建筑工业出版社,2010.

[21]襄云,周福霖,曹京源,等.纤维橡胶隔震结构模拟地震振动台试验研究及仿真分析[J]. 广州大学学报(自然科学版),2010,9(5):21-26.

[22]谭平,徐凯,王斌,等.基于新型简易隔震支座的村镇建筑隔震性能研究[J]. 土木工程学报,2013,46(5):64-70.

[23]WANG J S, WANG J C.Seismic response prediction of HDR bearings using fractional derivatives Maxwell model [J]. Engineering Structures, 2002, 20(9): 849-856.

[24]WANG J S, WU J D, PAN C T, et al.A mathematical hysteretic model for elastomeric isolation bearings [J]. Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 2002,31(4):771-789.

[25]HUIYAN A R, OKUI Y, MITAMURA H, et al.Arheology model of high damping rubber bearings for seismic analysis: Identification of nonlinear viscosity [J]. International Journal of Solids and Structures, 2009,46(7/8): 1778-1792.

[26]李宏男,吴香香.橡胶垫隔震支座结构高宽比限值研究[J]. 建筑结构学报, 2003, 24(2):14-19.

[27]徐忠根,周福霖.我国首栋橡胶垫隔震住宅楼动力分析[J]. 世界地震工程,1996(1):38-42.

[28]周锡元,闫伟明,杨瑞林.建筑结构的隔震减振和振动控制[J]. 建筑结构学报,2002,23(2):2-12,26.

[29]党育,杜永峰.隔震建筑的经济性分析[J]. 工程抗震与改造,2006,28(4):37-40.

[30]KELLY J M.Analysis of fiber-reinforced elastomeric isolator[J]. Journal of Seismology and Earthquake Engineering,1999,2(1):19-34.

[31]王斌,谭平,徐凯,等.新型纤维增强工程塑料板夹层橡胶隔震支座力学性能试验研究[J]. 土木工程学报,2012,45(增1):187-191.

[32]谭平,王斌,金建敏,等.纤维增强工程塑料板夹层橡胶隔震支座有限元分析[J]. 振动与冲击,2013,33(24):95-100.

[33]日本建筑学会[日]. 免震构造设计指针[M]. 东京:丸善株式会社,2001.

[34]程华群,刘伟庆,王曙光.弹性滑移支座在高层隔震建筑中的应用研究[J]. 工程抗震与加固改造,2007,29(3):48-53.

[35]朱玉华,吕西林.滑移摩擦隔震系统在多向地面运动作用下的试验研究[J]. 地震工程与工程振动,2002,22(5):77-84.

[36]KELLY J M.Aseismic base isolation: review and bibliography[J]. Soil Dyn.Earthquake Engng.1986,5(3):212-226.

[37]MOTAGHEL N KHODAVERDIAN M. Dynamics of resilient friction base isolator(R-FBI)[J]. Earthquake Engineering and Structure Dynamics, 1987,15(3):379-390.

[38]WESTERMO W,UDWADIA W.Periordic response of a sliding oscillator system to harmonic exicitation[J]. Earthquake Engineering and Structure Dynamics,1983,11(1):135-146.

[39]MOSTAGHEL N,HEJAZI M.Response of sliding structures to harmonic support motions[J]. Earthquake Engineering and Structure Dynamics,1983,11(3):355-366.

[40]樊剑,唐家祥.带限位装置的摩擦隔震结构动力特性及地震反应分析[J]. 建筑结构学报,2001,22(1):20-25.

[41]樊剑,唐家祥.滑移隔震结构的动力特性及地震反应[J]. 土木工程学报,2000,33(4):11-16.

[42]曹万林,周中一,王卿,等,农村房屋新型隔震与抗震砌体结构振动台试验研究[J]. 振动与冲击,2011,30(11):209-213.

[43]曹万林,戴租远,叶炜,等.村镇建筑低成本隔震技术研究现状与展望[J]. 自然灾害学报,2014,23(6):38-46.

[44]窦远明,刘晓立,赵少伟,等.砂垫层隔震性能的试验研究[J]. 建筑结构学报, 2005,26(1):125-128.

[45]窦远明.砂垫层隔震性能的试验研究[J]. 建筑结构学报, 2005, 26 (1):125-128.

[46]钱国桢,许哲,熊世树,等.约束砂垫层隔震试点工程介绍[J]. 浙江建筑,2013,30(10):13-16.

[47]王金昌,钱国桢,马红观,等.SBS改性阻尼垫用于砖混房屋隔震性能分析[J]. 建筑结构,2012,42(增刊):542-544.

[48]曹晓辉,马鸿瑶,刘军生,等.新型滑移隔震结构减震效果分析[J]. 建筑结构,2013,42(增刊):1218-1222.

[49]尚守平,刘可,周志锦.农村民居隔震技术[J]. 施工技术,2009,38(2):97-99.

[50]尚守平,周志锦.一种钢筋-沥青复合隔震层的性能[J]. 铁道科学与工程学报,2009,6(3):13-16.

[51]尚守平,石宇峰,熊伟,等.沥青油膏-双飞粉混合物动剪模量的试验[J]. 广西大学学报(自然科学版),2010,35(1): 1-5.

[52]尚守平,沈戎,黄群堂.砖砌体农居隔震试验研究[J].地震工程与工程振动,2012,32(1):134-138.

[53]尚守平,黄群堂,沈戎,等.钢筋-沥青隔震墩砌体结构足尺模型试验研究[J].建筑结构学报,2012,33(3):132-139.

[54]尚守平,朱博闻,吴建任,等.钢筋沥青复合隔震层实际工程应用研究[J].湖南大学学报,2013,40(7):1-8.

[55]湖南省住房和城乡建设厅.多层房屋钢筋沥青基础隔震技术规程:DBJ43/T304-2014[S]. 长沙:湖南科学技术出版社,2010.

[56]ZAYAS V,LOW S,MAHIN S.The FPS earthquake resisting system: UCB/EERC-87/01[R]. Berkeley: University of California,1987.

[57]ZAYAS V,LOW S,MAHIN S. A simple pendulum technique for achieving seismic isolation[J]. Earthquake Spectra,1990,6(2):317-333.

[58]龚键,周云.摩擦摆隔震技术研究和应用的回顾与前瞻(Ⅰ)——摩擦摆隔震支座的类型与性能[J]. 工程抗震与加固改造,2010,32(3):1-10.

[59]龚键,周云.摩擦摆隔震技术研究和应用的回顾与前瞻(Ⅱ)——摩擦摆隔震支座的类型与性能[J]. 工程抗震与加固改造,2010,32(4):1-19.

[60]KASALANATI A,CONSTANTINOU M.Experimental study of bridge elastomeric and other isolation and energy dissipation systems with emphasis on uplift prevention and high velocity near source seismic excitation: MCEER-99-0004[R]. Buffalo,NY: State University of New York,1999.

[61]吕西林,朱玉华,施卫星.组合基础隔震房屋模型振动台试验研究[J]. 土木工程学报,2001, 34(2):43-49.

(责任编辑唐汉民梁健)

New progress and problems in research and application of base isolation

SHANG Shou-ping, CUI Xiang-long

(Colledge of Civil Engineering,Hunan University,Changsha 410000, China)

Abstract:Base isolation is a new technology which is innovative and reliable, and it has huge potential for development. After decades of development, it has achieved great progress in the basic theory and practical application. The basic principles and necessary conditions of base isolation are introduced, and several common isolation devices are presented. The latest theoretical progress and practical achievement in the field of base isolation in recent years, especially steel-asphalt isolation, glass bead-graphite roll slip system, sand cushion slip system and other rural base isolation technologies, are elaborated. However, the present isolation research mainly focuses on high-cost rubber vibration one which is not suitable for promotion in rural areas, where also suffered from serious earthquake disasters. In view of that, the urgency of the study and the promotion of base isolation device which is cheap, efficient and suitable for rural construction are proposed.

Key words:base isolation; rural houses; isolation devices

中图分类号:TU352.1

文献标识码:A

文章编号:1001-7445(2016)01-0021-08

doi:10.13624/j.cnki.issn.1001-7445.2016.0021

通讯作者:尚守平(1953—),男,山东黄县人,湖南大学教授,博士生导师;E-mail: sps@hnu.edu.cn。

基金项目:国家“十二五”科技支撑计划项目(2011BAJ08B02);湖南省科技重点项目(064SK4057)

收稿日期:2015-06-02;

修订日期:2015-12-15

引文格式:尚守平,崔向龙.基础隔震研究与应用的新进展及问题[J].广西大学学报(自然科学版),2016,41(1):21-28.