依达拉奉对急性脑梗死患者血清炎性因子及脑血流的影响

2016-03-01陈冬丽

陈冬丽

陕西安康市中心医院急诊科 安康 725000

依达拉奉对急性脑梗死患者血清炎性因子及脑血流的影响

陈冬丽

陕西安康市中心医院急诊科安康725000

【摘要】目的观察依达拉奉对急性脑梗死(ACI)患者血清炎性因子及脑血流的影响。方法将97例ACI患者随机分为2组,对照组(n=48)给予常规治疗,观察组(n=49)在对照组基础上加用依达拉奉;比较2组患者的血清炎性因子(TNF-α、IL-1、IL-6)及脑血流(大脑中动脉PSV、EDV、Vm、PI、RI)指标。结果治疗2周后,2组TNF-α、IL-1、IL-6均较治疗前显著降低(P<0.05),但观察组下降幅度优于对照组(P<0.05);治疗2周后,2组患者的大脑中动脉PSV、EDV、Vm、PI、RI均较治疗前显著提高(P<0.05),观察组提高幅度优于对照组(P<0.05)。结论依达拉奉能够显著抑制ACI患者的炎症细胞因子释放,降低炎性细胞因子的水平,且能够有效改善大脑血流供应,有利于改善患者预后。

【关键词】脑梗死;急性期;炎性因子;脑血流

改善患者梗死区缺血是临床上治疗急性脑梗死(ACI)的主要目标。常规治疗以溶栓为主,虽然溶栓能够有效改善ACI患者脑部血液循环[1],但也存在出血风险增加、治疗时间窗口期短、并发症多、治疗费用高等不足。溶栓治疗易出现缺血-再灌注损伤[2],因此,研究认为选择具有抑制脂质过氧化、清除氧自由基功效的依达拉奉有利于保护ACI患者的神经功能,最大程度上改善患者预后,降低后遗症发生率。为探讨依达拉奉对ACI的作用机制,本研究对比分析了常规治疗以及联合依达拉奉治疗对ACI血清炎性因子及脑血流的影响。现报告如下。

1资料和方法

1.1纳入与排除标准纳入标准:(1)经头颅CT或MR检查证实为脑梗死,临床诊断符合《中国急性缺血性脑卒中诊治指南2010》[3]中的诊断标准;(2)发病时间<72 h。排除标准:(1)合并严重肝、肾功能疾病或全身感染;(2)合并外伤性脑出血、单纯蛛网膜下腔出血、硬膜下血肿及脑肿瘤者;(3)正在使用糖皮质激素、β受体阻滞剂等。

1.2一般资料选择我院于2013-06—2014-08收治的97例ACI患者为研究对象,依照随机数字表法分为2组。对照组男29例,女19例;年龄54~79岁,平均(64.55±12.40)岁;发病至就诊时间6~60 h,平均(16.42±5.21)h;梗死部位:脑叶28例,基底节11例,小脑6例,其他3例;美国国立卫生院神经功能缺损评分(NIHSS)平均(32.12±9.20)分。观察组男31例,女18例;年龄55~77岁,平均(65.28±13.20)岁;发病至就诊时间4~58 h,平均(15.77±5.63)h;梗死部位:脑叶30例,基底节10例,小脑5例,其他4例;NIHSS平均(33.20±9.04)分。2组患者一般资料差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.3治疗方法对照组给予缺血性脑卒中的常规治疗,包括抗血小板聚集药物、钙离子拮抗剂、神经营养剂、降压药及脱水剂等。观察组在对照组基础上加用依达拉奉注射液(商品名:必存;生产企业:南京先声东元制药有限公司;批准文号:国药准字H20050280)30 mg+100 mL生理盐水静滴30 min,2次/d,连续给药2周,若患者伴心律不齐则应适当减缓滴速。

1.4检测指标受检者分别治疗前、治疗后2周清晨空腹采静脉血送实验室待检,肿瘤坏死因子α(TNF-α)、白细胞介素1(IL-1)、白细胞介素6(IL-6)的检测采用双抗体夹心酶联免疫吸附测定法,具体检测过程严格依照试剂盒说明书进行。于治疗前、治疗后2周,采用头颅多普勒超声诊断仪,经双侧颞窗探测双侧大脑中动脉的血流情况,分别记录平均收缩期峰值流速(PSV)、舒张末期血流速度(EDV)、血流速度(Vm)、血管搏动指数(PI)以及阻力指数(RI)。

2结果

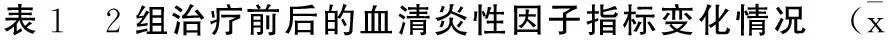

2.1血清炎性因子指标治疗2周后,2组TNF-α、IL-1、IL-6均较治疗前显著降低(P<0.05),观察组下降幅度优于对照组(P<0.05)。见表1。

±s,pg/mL)

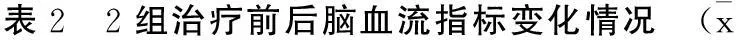

2.2脑血流指标治疗2周后,2组患者的大脑中动脉PSV、EDV、Vm、PI、RI均较治疗前显著提高(P<0.05),观察组提高幅度优于对照组(P<0.05)。见表2。

±s)

注:与组内治疗前比较,①P<0.05;与对照组治疗后2周比较,②P<0.05

3讨论

脑梗死后会引起患者脑组织局部一系列的病理反应,包括迟发性神经元坏死、兴奋性氨基酸增加、细胞内Ca2+超载、自由基过多等等[4]。近几年,大量的研究结果[5-6]表明,TNF、IL-1、IL-6等激活巨噬细胞和小胶质细胞积极参与了缺血性脑梗死的继发性炎性反应加重缺血后损伤,进而使得脑组织出现继发性损伤,释放出大量的炎性细胞因子和黏附分子,导致包细胞大量向缺血处聚集,引发微血管再闭塞,进而诱发无血流现象,加速了缺血脑组织的神经细胞凋亡,对脑神经系统造成不可逆性损伤。因此,医学界公认抑制炎症因子的过度表达是治疗缺血性脑梗死的重要方法,能够有效减轻炎症因子对脑组织的破坏,改善脑水肿,保护脑神经。

依达拉奉是临床上第一种用于治疗ACI的自由基清除剂,能够有效减轻活性氧对脑组织的损伤,发挥保护脑神经的作用,其主要作用机制包括清除自由基、抑制脂质过氧化、调控凋亡相关基因表达等[7]。本研究采用依达拉奉治疗的观察组患者的TNF-α、IL-1、IL-6下降幅度显著优于对照组(P<0.05),提示依达拉奉对TNF-α、IL-1、IL-6等炎性细胞因子具有良好的清除作用。大量研究[8-9]表明,依达拉奉对缺血性脑梗死具有较好的保护作用,主要表现:(1)依达拉奉可以有效调节脑缺血后单胺类物质代谢而发挥神经保护作用;(2)依达拉奉能够有效清除自由基和抑制脂质过氧化,活性氧造成的过氧化损伤参与了人和动物的脑缺血发病机制,依达拉奉作为一种新生的自由基清除剂能够有效抑制缺血后组织损伤及延迟的神经元死亡;(3)依达拉奉能够调节脑缺血后花生四烯酸代谢,脑花生四烯酸代谢系统的激活是脑缺血特别是再灌注后脑水肿和组织损伤的主要原因之一。

综上所述,依达拉奉能够显著抑制ACI患者的炎症细胞因子释放,降低炎性细胞因子的水平,且能够有效改善大脑血流供应,有利于改善患者预后。

4参考文献

[1]卫保林,曾引翠,闫晋康.早期应用阿司匹林治疗进展型脑梗死30例疗效观察[J].中西医结合心脑血管病杂志,2012,10(8):945-947.

[2]杨梅莉.阿司匹林、依达拉奉与低分子肝素联合治疗进展性脑梗死的疗效及安全性[J].中国老年学杂志,2012,32(3):1 140-1 143.

[3]中华医学会神经病学分会脑血管病学组急性缺血性脑卒中诊治指南撰写组.中国急性缺血性脑卒中诊治指南2010[J].中国医学前沿杂志:电子版,2010,2(4):50-59;69.

[4]鲍丽娟,刘宁,胡小娟,等.依达拉奉治疗急性期脑出血Meta分析[J].中国实用神经疾病杂志,2012,16(23):456-458.

[5]中华医学会神经病学分会脑血管病学组缺血性脑卒中二级预防指南撰写组.中国缺血性脑卒中和短暂性脑缺血发作二级预防指南2010[J].中华神经科杂志,2010,43(2):154-160.

[6]韦廷求.依达拉奉对急性脑出血患者再灌注损伤的临床疗效观察[J].药物评价研究,2012,35(2):124-125.

[7]陈景红,李娜,孙素娟,等,依达拉奉对急性脑梗死患者血清血管内皮生长因子和肿瘤坏死因子水平的影响[J].临床神经病学杂志,2012,25(6):425-427.

[8]赵洁清,孙红光.依达拉奉对急性脑梗死患者甲襞微循环、内膜中层厚度、溶血磷脂酸及血流动力学参数的影响[J].中国医药导报,2012,9(27):73-74;77.

[9]杨全玉,姜晓蕊.丁苯酞软胶囊对急性脑梗死患者认知功能和脑血流量的疗效分析[J].中国实用神经疾病杂志,2010,13(17):41-42.

(收稿2014-12-21)

【中图分类号】R743.33

【文献标识码】B

【文章编号】1673-5110(2016)01-0116-02