中国人大代表选举程序制度化的指标与测量*

2016-02-26严海兵

严 海 兵

中国人大代表选举程序制度化的指标与测量*

严 海 兵

摘要:经过60多年的发展,中国人大代表选举程序越来越详备和完善。如何从学理上评估人大代表选举程序的发展历程,成为人大选举研究的重要议题。在建立衡量人大代表选举程序制度化水平的理论框架和指标体系的基础上,通过详实的数据资料,从过程取向和结果取向两种途径分析中国人大代表选举程序制度化的过程。研究发现,从过程取向来说,人大代表选举程序在自主性、复杂性和标准化三个指标方面都体现了制度化的趋势;从结果取向来说,人大代表选举程序的制度化程度总体上也是不断提高的。

关键词:人大选举; 选举程序; 制度化; 自主性; 复杂性; 标准化

1949年9月29日,中国人民政治协商会议第一次全体会议制定的建国大纲——《中国人民政治协商会议共同纲领》,规定新中国实行人民代表大会制度和普选制度。1953年2月11日,中央人民政府委员会第22次会议通过了新中国第一部选举法,即《中华人民共和国全国人民代表大会及地方各级人民代表大会选举法》。这部法律共10章66条,从代表名额分配、选民登记、代表候选人的提出、投票程序等方面对各级人大代表的选举做出了详细规定,标志着中国人大代表选举程序的正式确立。1979年7月1日五届全国人大二次会议通过了中华人民共和国第二部选举法,30多年来对这部选举法进行了5次修改,分别为1982年12月10日五届全国人大五次会议第一次修改,1986年12月2日六届全国人大常委会十八次会议第二次修改,1995年2月28日八届全国人大常委会十二次会议第三次修改,2004年10月27日十届全国人大常委会十二次会议第四次修改以及2010年3月14日十一届全国人大三次会议第五次修改。

经过60多年的发展,中国人大代表选举程序越来越详备和完善。如何从学理上评估人大代表选举程序的发展历程,成为人大选举研究的重要议题。现有的研究一般首先按照时间顺序对选举程序或人大制度的发展划分出若干阶段,然后概括每个阶段的发展成绩,最后指出发展的局限和政策建议。王维国、谢蒲定,浦兴祖,陈寒枫、杨一凡等人的论文大体上属于这种研究模式①参见王维国、谢蒲定:《改革开放以来我国人民代表大会制度的发展历程与基本经验》,《政治学研究》2008年第6期;浦兴祖:《论民主视野中的我国选举法修改》,《复旦学报》2011年第2期;陈寒枫、杨一凡:《我国选举法律制度的发展沿革》,《人大研究》2011年第9期。。林猛、王冠杰、何君安所著的《新中国选举制度发展历程》一书是专著方面的典型,此书按照时间顺序,把1949年以来的人大选举制度的发展划分为建立时期、恢复时期、调整时期、发展时期、完善时期、提升时期等六个阶段,并对每个阶段的制度建设和运行状况进行了详细的阐述②林猛、王冠杰、何君安:《新中国选举制度发展历程》,北京:世界知识出版社,2013年。。这些研究对于把握人大代表选举程序发展的脉络具有重要意义,但是没有指出人大代表选举程序发展的具体程度。本文将从制度化的角度来考察中国人大代表选举程序的发展过程,试图建立一种衡量人大代表选举程序制度化水平的理论框架和指标体系,从而深化人们对于人大代表选举程序发展的认识,为人大代表选举研究的知识积累做出一点贡献。

一、概念与指标

制度化(institutionalization)是组织或程序的运作模式稳定化的过程,它是组织或程序有效发挥作用的前提,也是衡量制度发展的一个重要概念。亨廷顿在1965年首先把这个概念引入政治学的分析当中*参见Huntington, Samuel P, Political development and political decay,WorldPolitics, 1965,Vol. 17,No.3,pp.386—430。在亨廷顿之前,对制度化的探讨主要局限在社会学领域,例如Parsons, Talcott,Essaysinsociologicaltheory,Simon and Schuster, 2010[1954]; Loomis, Charles P, Social change and social systems,Socialtheory,values,andsocioculturalchange,1963,pp. 185—216; Eisenstadt, Shmuel Noah,Institutionalization and change,AmericanSociologicalReview,1964,pp.235—247。,此后这个概念被学者们广泛用于分析各种政治组织(制度)和政治现象,包括政党和政党制度、立法机关、国际组织、非政府组织、政治参与、新兴独立国家的政治体系、政治精英的演变以及地方共同体,等等。其中,波斯比尔(Nelson Polsby)在1968年发表的《美国众议院的制度化》(TheInstitutionalizationoftheU.S.HouseofRepresentatives)一文中分析了美国众议院变迁的制度化特征,首次建立了立法机关制度化(Legislative institutionalization)的分析框架。波斯比尔的分析框架已经成为研究立法机关制度化的典范,后来一些学者虽然对他确立的制度化原则提出了批评*例如Sisson, Richard,Comparative legislative institutionalization: a theoretical exploration,Legislaturesincomparativeperspective,1973,pp. 17—38; Cooper, Joseph, and David W. Brady, Toward a diachronic analysis of Congress,AmericanPoliticalScienceReview, 1981,Vol. 75,No.4,pp.988—1006。,但大部分学者对立法机关制度化的研究都受到了他的影响*例如Chaffey, Douglas C,The Institutionalization of State Legislatures: A Comparative Study,TheWesternPoliticalQuarterly,1970,pp.180—196; Hibbing, John R,Legislative institutionalization with illustrations from the British House of Commons,AmericanJournalofPoliticalScience,1988,pp. 681—712; Canon, David T,The Institutionalization of Leadership in the US Congress,LegislativeStudiesQuarterly,1989,pp. 415—443; Van Der Slik, Jack R,The Early Institutionalization of Congress,Congress&thePresidency:AJournalofCapitalStudies, Vol.16,No.1,Taylor & Francis Group, 1989; Squire, Peverill,The theory of legislative institutionalization and the California assembly,TheJournalofpolitics, 1992, Vol.54,No.4,pp. 1026—1054。。

在指标设计方面,亨廷顿最早提出了制度化的测量指标,他的指标体系包括四个维度:(1)适应性,测量指标包括组织或程序存在的年龄、领导人换代的次数和组织职能的适应性;(2)复杂性,测量指标包括下属组织的数量和专门化水平;(3)自主性,测量指标包括组织或程序所代表的利益范围,以及外部势力干预或进入组织的难度;(4)内聚力,测量指标包括组织或体系成员意见一致的状况*Huntington, Samuel P,Political development and political decay,WorldPolitics,1965, Vol. 7,No.3, pp.386—430.。亨廷顿的四个维度之间存在相互矛盾的问题,比如复杂性和内聚力,一般来说一个组织的复杂程度越高就越难保持内聚力。因此,波斯比尔在研究立法机关制度化时,在亨廷顿的指标体系基础上进行了修改。

波斯比尔认为,制度化的组织包含三个主要特征:(1)具有相对清晰的边界,即与其外部环境相区别。它要求组织成员应该容易被识别,加入组织有一定的难度,领导原则上从组织内部选拔。(2)组织是相对复杂的,即组织功能存在内部分化、组成部分不可替代以及相互依赖。它要求角色分工实现专业化,对于角色的绩效具有广泛的共享期待,角色录用和角色流动形成规律化的模式。(3)用普遍化和自动化的标准处理内部事务。它要求组织行为遵守先例和规则,考绩制度和客观规范(impersonal codes)成为惯例*Polsby, Nelson W,The Institutionalization of the US House of Representatives,TheAmericanPoliticalScienceReview, 1968,Vol.62,No.1,pp.144—168.。波斯比尔用议员平均任期、第一任期的比例、议长上任之前的任职年限以及离任的原因、从资深议员中选拔委员会主席的做法、议会运转的费用支出等可以量化的指标,考察了美国联邦众议院制度化的过程。

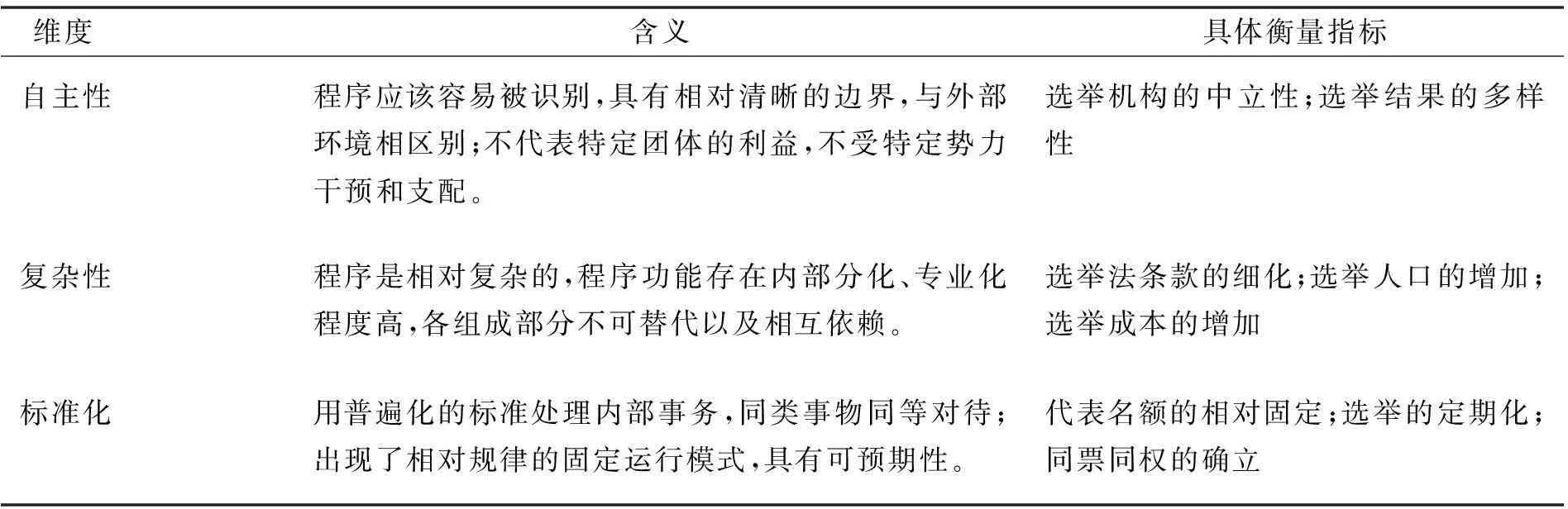

不管是亨廷顿,还是波斯比尔,他们关于制度化研究的共同特点是:首先把制度化分解成若干维度,然后在每个维度下设置一些可量化的指标,最后通过经验数据来说明研究对象在这些指标上的发展状况和趋势。我们可以把这种研究思路称为过程取向的制度化研究,接下来我们将首先按照这个思路来考察一下人大代表选举程序的制度化状况。不过,亨廷顿和波斯比尔的研究对象侧重于组织,我们的研究侧重于程序,因此不能简单地直接使用他们的具体指标。我们从自主性、复杂性、标准化(即规则的普遍化)三个维度,提出八个衡量人大选举程序制度化的指标(见表1)。下面我们将运用这些指标对人大代表选举程序的制度化过程进行具体分析。

表1 制度化的指标

二、制度化的趋势:过程取向的衡量

(一)自主性

根据制度化指标中自主性的含义,人大代表选举程序的自主性意味着选举程序成为一个独立的系统,具有相对清晰的边界,由中立性机构来主持选举工作,选举结果不代表特定团体或个人的利益。中国人大选举程序的自主性主要表现在选举机构的中立性和选举结果的多样性两个方面。1949年以后,《选举法》对人大选举机构及其隶属关系一共进行了五次修改(见表2)。1953年《选举法》规定:“在中央和地方各级人民政府下成立中央和地方各级选举委员会。”并且“中央选举委员会由中央人民政府委员会任命之。地方各级选举委员会由上一级人民政府任命之”。显然,这个规定使得人大代表的选举机构依附于行政机关,从而使行政机关很容易干涉选举工作。1979年《选举法》将县级以上(不含县级)人大的选举机构改为本级人大常委会,并受本级人大领导,将县级选举委员会由受上一级人民政府领导改为受本级人大常委会领导,将人民公社、镇的人大选举委员会由受上一级人民政府领导改为受人民公社管理委员会、镇人民政府领导;1982年《选举法》将人民公社改为乡、民族乡,将人民公社管理委员会改为乡、民族乡的人民政府;1986年《选举法》将乡、民族乡、镇的选举委员会由受本级人民政府领导改为受上级选举委员会领导;1995年《选举法》将乡、民族乡、镇的选举委员会改为受上级人大常委会领导。这些修改使各级人大代表的选举机构逐步摆脱了对行政机关的直接依附,增强了人大代表选举程序及其操作的自主性。

表2 各级人大的选举机构及其隶属关系(1953—2010)

表3 地方各级人大代表中妇女、少数民族、中共党员的平均比例(%)

数据来源:史卫民、郭巍青、刘智:《中国选举进展报告》,北京:中国社会科学出版社,2009年,第254、270、290页。

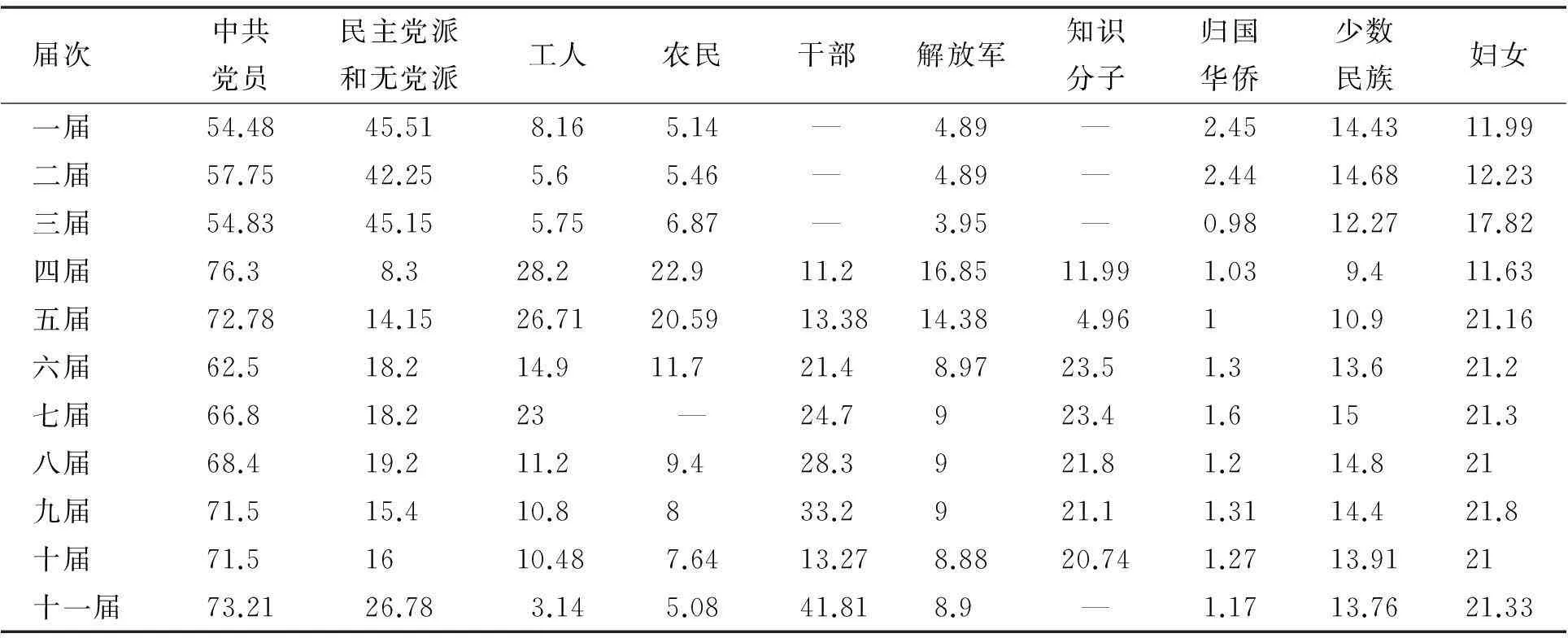

选举结果的多样性体现在人大代表的构成上。从人大制度建立开始,中国各级人大的代表构成在性别、民族、党派和阶层身份方面一直体现了多样性和代表性。根据可以查到的统计数据,从1953年到2008年,地方各级人大代表中妇女代表的平均比例最低为16.63%,最高为25.47;改革开放以来,各级人大代表中少数民族代表的平均比例一直在10%以上;从1953年到2008年,地方各级人大代表中非中共党员的比例最低为24.78%,最高为52.82%(见表3)。从全国人大的情况来看,由于工人和农民的比例相对比较低,干部(公务员)和知识分子的比例相对比较高,历届人大代表的人员构成具有一定的精英化色彩。不过,总体来说还是体现了多样性和代表性,因为历届全国人大都没有排斥底层群体、少数群体和妇女群体。从第一届到第十一届全国人大,工人和农民代表的比例最低分别为3.14%和5.08%,最高分别为26.71%和20.59%;民主党派和无党派代表的比例最低为8.3%,最高为45.51%;少数民族代表的比例最低为9.4%,最高为14.8%;妇女代表的比例最低为11.63%,最高为21.8%(见表4)。从理论上讲,选举结果的多样性意味着选举程序不受特定势力的干预和支配,不是为特定群体利益服务的,具有自主和独立的特点。

表4 历届全国人大代表的身份构成(%)

注:十届以前代表分类为:工人、农民、干部、知识分子、民主党派和无党派人士、归侨、解放军、其他。十一届改为职业分类,分为:公务员(包括党委、人大、政府、公检法、民主党派、人民团体、参照公务员管理的其他人员)、社会团体负责人、国有企业负责人、非国有企业负责人、工人(包括农民工)、农民、教育工作者、科技工作者、文化体育工作者、卫生工作者、金融业工作者、解放军和武警、其他。因此,上表中十一届代表中没有“知识分子”一类,而“干部”一类则指“公务员”。十届以前由于将许多干部计算到工人、农民中,因此,工人、农民比例显得比较高,干部相对不是很高。十一届凡具有公务员身份的均计算为公务员,因此,公务员比例较高,工人、农民比例较低。

资料来源:陈斯喜:《人民代表大会制度概论》,北京:中国民主法制出版社,2008年,第48—49页。略有改动。

(二)复杂性

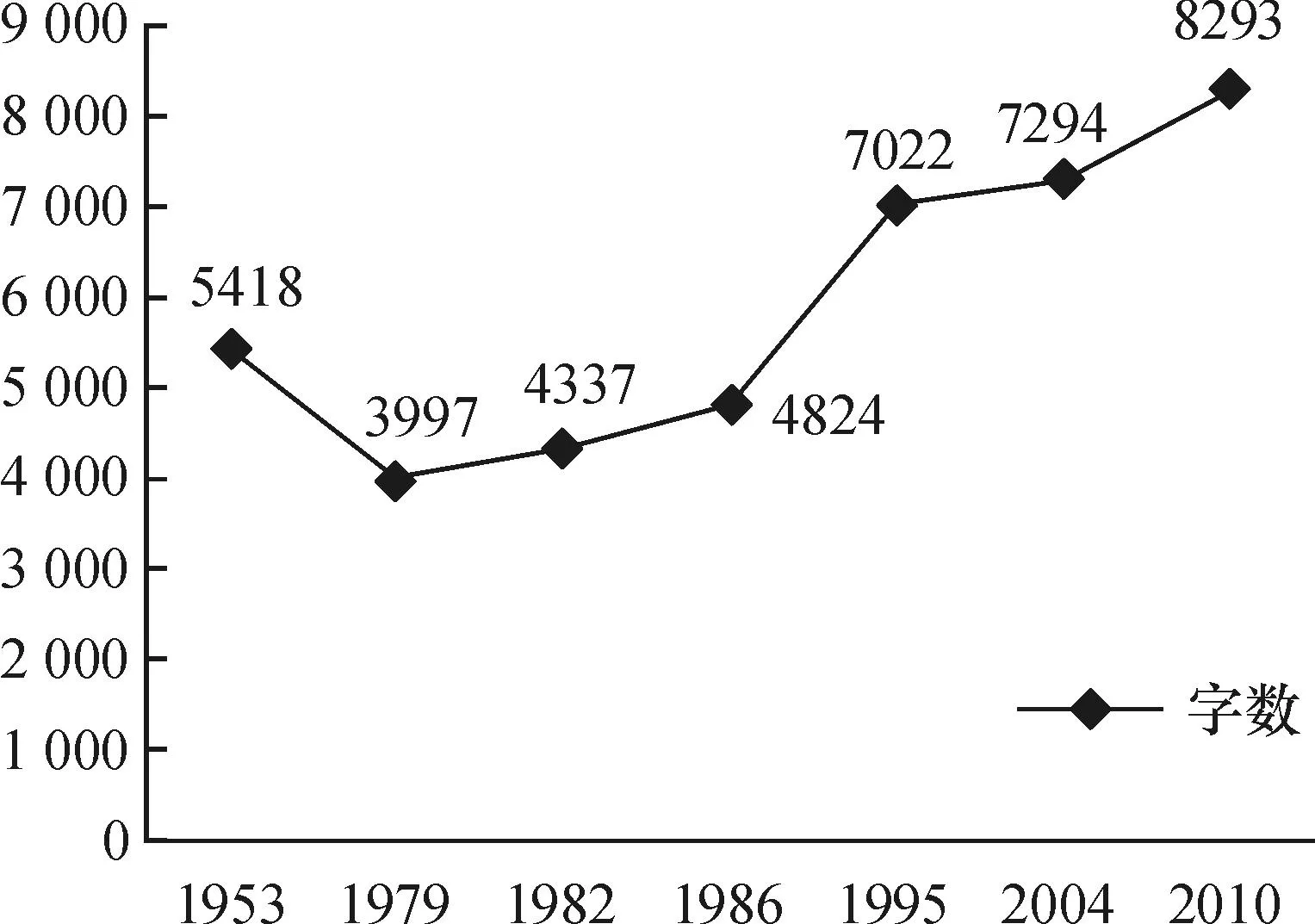

如前所述,作为制度化特征的复杂性意味着程序本身以及程序所处理的事务相对越来越复杂,程序功能存在内部分化、专业化程度提高,各组成部分不可替代以及相互依赖。这些特征在中国人大选举程序上的直接体现就是选举法条款的细化以及选举人口和选举成本的增长。从选举法的条款来看,从1953年到2010年,选举法修改的总体趋势是条款字数逐步增多、相关条款规定逐步细化。1979年第二部选举法以后的历次修改都增加了原有法律文本的字数,图1直观地展现了选举法字数逐渐增长的趋势。与法律文本字数增长相对应的是相关法律条款的增加和完善,1979年增加了有关宣传和介绍候选人、委托投票以及对代表的监督、罢免和补选的规定;1986年增加了旅居国外的中国公民参加选举的规定;1995年增加了有关香港和澳门的条款、罢免代表的详细程序以及县乡级人大代表辞职的规定;2004年细化了对破坏选举的制裁的相关条款;2010年增加了县级以下(含县级)人大选举委员会的产生办法以及有关选举委员会职责的条款,并且进一步完善了有关罢免和辞职的条款。

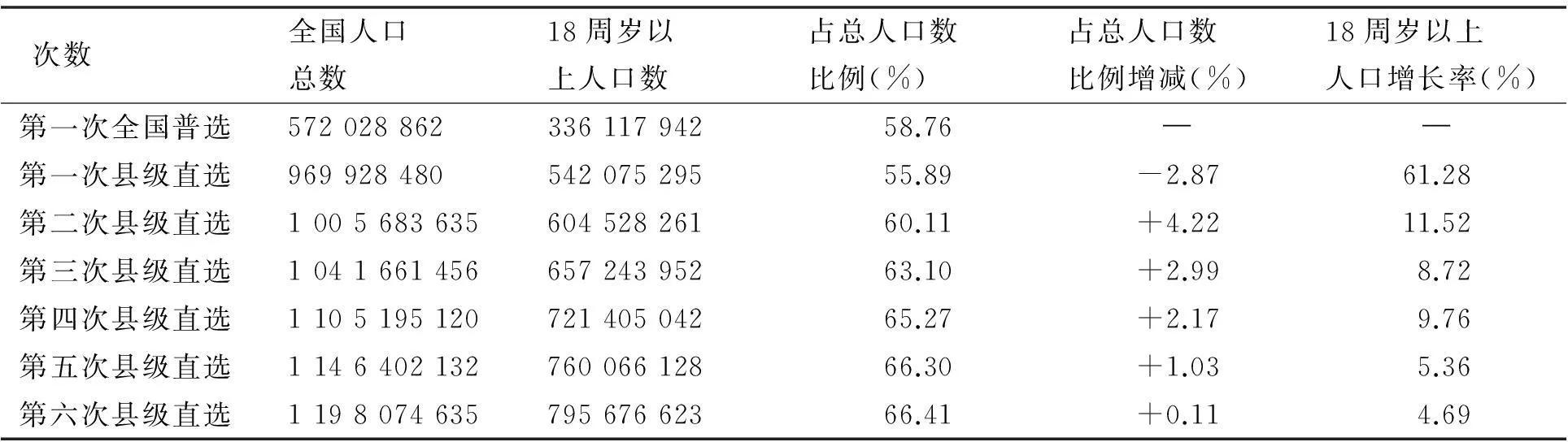

图1 历年选举法字数变化

选举程序复杂性的另一方面是选举程序所处理的事务越来越复杂,即选举涉及的人口越来越多,从而导致选举成本的提高。根据选举时的统计,1953—1954年第一次全国普选时,进行选举地区的人口总数为572 028 862人,18周岁以上人口数为336 117 942人,占总人口比例为58.76%;1979—1981年全国第一次县级直选时,全国总人口数为969 928 480人,18周岁以上人口数为542 075 295人,占总人口比例为55.89%;而1997—1998年第六次全国县级直选时,全国总人口数达到1 198 074 635人,18周岁以上人口数达到795 676 623人,占总人口比例为66.41%(见表5)。其间,人口总数和18周岁以上人口数每次都有所增长。从乡级人大选举来看,18周岁以上人口数1995—1996年选举时,是652 831 107人,1998—1999年选举时是667 894 810人,而2001—2002年选举时是673 543 336人*史卫民、郭巍青、刘智:《中国选举进展报告》,第98页。。虽然18周岁以上人口数并不等于选民总数,因为还要除去不能行使选举权利、停止行使选举权利和被剥夺选举权利的三类人,但是两者增长的趋势基本上是一致的。选民人数的增长对选举工作带来的直接影响就是组织选举的人力和财力成本的增加。

表5 选举统计中18周岁以上人口数占总人口数比例表

注:表中第一次全国普选的全国人口总数为进行选举地区的人口数,不进行选举地区的人口数为8 574 555,实际全国人口总数为580 603 417。资料来源:刘智等:《数据选举:人大代表选举统计研究》,中国社会科学出版社,2001年,第87页。

选举成本包括人力和财力两个方面。由于缺乏完整的统计资料,我们不知道各级人大选举关于人力成本和财力成本的具体投入数量。不过,根据一些间接的材料,也可以推算出来选举成本的大概投入情况。按照史卫民等人的推算,从人力成本的投入来看,第一次全国普选时全国实际投入干部2 579 390人;1979—1981年县、乡两级人大代表选举,全国总共投入人力接近2 000万人;2000年以来县、乡人大代表选举分开进行,两者合计人力投入在1 910—2 420万人之间;2006—2007年县、乡人大代表合并进行,仅县级选举就投入人力大约1 300万人,两次选举合计人力投入应该在1 300—2 600万人之间*史卫民、郭巍青、刘智:《中国选举进展报告》,第473—474,475页。。从财力成本的投入来看,1997—1998年县级人大代表选举,全国财政拨付的选举经费大约在6亿元至15.6亿元之间;2001—2002年乡级人大代表选举,全国支出经费大约在14亿元至17亿元之间;2006—2007年县、乡两级人大代表选举,按照平均水平推算,全国支出经费大约在19亿元至26亿元之间*史卫民、郭巍青、刘智:《中国选举进展报告》,第473—474,475页。。这些数据大体上反映了选举成本随着时间的推移而不断增长的趋势。

(三)标准化

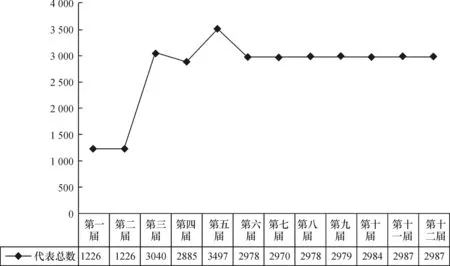

选举程序的标准化意味着选举程序的运行出现了相对固定的模式,具有可预期性,并且遵循普遍化的标准,对同类事物同等对待。中国人大选举程序的标准化主要体现在三个方面:代表名额的相对固定、选举的定期化和同票同权的确立。首先看代表名额的情况。从全国人大来看,1954年第一届和1959年第二届代表总数都是1 226人,1964年第三届代表总数增长了将近2.5倍,达到3 040人。之所以增长幅度这么大,当时主要是基于以下四点考虑:一是前两届人大名额太少,与我国人口多的国情不相适应;二是为了反映各方面事业的跃进和统一战线的发展,应当增加全国人大代表的名额;三是前两届老代表比较多,青壮年的代表性不足;四是为了提高少数民族的代表性*彭真:《关于第三届全国人民代表大会代表名额和选举问题的说明》,《中华人民共和国人民代表大会文献资料汇编(1949—1990)》,北京:中国民主法制出版社,1991年,第152—153页。。1979年第二部选举法将全国人大代表总数限定在3 500人以内,1986年第二部选举法第二次修订时又将全国人大代表的最高限额改为3 000人。从实际选举数据来看,1983年六届全国人大以来各届代表总数相差保持在15人以内,可以说基本稳定下来(见图2)。这种稳定的状况主要归功于改革开放以后从法律上对人大代表最高限额的制度化规定。从地方人大来看,法律对于代表名额的制度化规定,同样是代表名额保持相对稳定的主要原因。1995年第二部选举法第三次修改,首次规定了地方各级人大的代表名额“基数”、增加数和上限数的标准(见表6),成为地方人大代表名额相对固定化的关键节点。在这之前,各级人大代表名额的确定随意性比较大,级别越低变动越大;在这之后,地方人大代表名额相对比较稳定,省级以下人大代表名额的变动主要是由机构改革和行政区划调整造成的*刘智、白钢:《数据选举:人大代表选举统计硏究》,北京:中国社会科学出版社,2001年,第75页。。

表6 1995年选举法改革确定的代表名额计算公式

资料来源:刘智、白钢:《数据选举:人大代表选举统计硏究》,第76页。

图2 历届全国人民代表大会代表人数

选举时间的相对稳定,或者说选举的定期化,是中国人大选举程序标准化的另一项重要内容。选举只有定期举行才能具有预期性,选举的定期化既有利于选举参与者提前做好准备,又有助于提高他们对于选举程序的信任感。在成熟的民主国家,代议机关的选举时间一般都是固定的,比如,美国众议院选举每2年一次,选举时间固定为11月第一个星期一之后的第一个星期二,英国下议院选举每5年一次,选举时间固定为5月第一个星期四。我国人大代表选举的定期化,首先是恢复了文革中断的选举进程。文革期间民主政治秩序遭到严重破坏,人民代表大会制度几乎陷入瘫痪。1975年1月四届全国人大一次会议在北京秘密召开,参加此次会议的代表都不是由选举产生的,而是由各省、直辖市的革命委员会协商指派的。文革结束后的第五届全国人大恢复了选举产生代表的方式。

其次,人大代表法定任期与实际任期的逐步规范化,也是衡量选举定期化的重要指标。因为人大代表任期的稳定性直接决定了代表选举的稳定性,如果任期不固定,那么选举时间就不可能固定下来。1988年七届全国人大之前,全国人大代表的实际任期一直不固定,最短的是3年1个月,最长的达到10年,而且,实际任期与法定任期也不一致(见表7)。从1988年第七届全国人大到2013年第十二届全国人大,法定任期与实际任期都稳定保持在5年,为人大代表选举的定期化奠定了基础。除了全国人大,地方各级人大的任期也经历了一个规范化和统一化的过程。1979年地方组织法规定,省、自治区、直辖市的人民代表大会每届任期5年;自治州、县、自治县、市、市辖区的人民代表大会每届任期3年;人民公社、镇的人民代表大会每届任期2年。1982年地方组织法将自治州、设区的市的人民代表大会每届任期修改为5年;将乡、民族乡、镇的人民代表大会每届任期修改为3年。1995年地方组织法将县、自治县、不设区的市、市辖区的人民代表大会每届任期修改为5年。2004地方组织法则规定,地方各级人民代表大会每届任期统一为5年。

体现中国人大选举程序标准化的第三项重要内容是城乡同票同权的确立。从制度化的角度来看,城乡同票同权意味着选区划分标准的统一,采用同等的标准对待同类事物。长期以来,由于城市与农村人口的不平衡,我国农村每一代表所代表的人口数要多于城市每一代表所代表的人口数(见表8)。1953年第一部选举法制定时,我国城乡人口比例为13.26:86.74,“如果城乡以相同的人口比例选举代表,各级人大中就有可能由来自农村的代表占绝大多数,‘人民代表大会’就变成了‘农民代表大会’”*浦兴祖:《论民主视野中的我国选举法修改》,《复旦学报》2011年第2期。。因此,为了体现各个阶层的广泛代表性,当时选举法规定,全国人大代表中农村每一代表所代表的人口数与城市每一代表所代表的人口数的比例(简称城乡代表比例)是8:1,其他各级人大代表中这个比例为大于1:1。改革开放以后,随着我国城乡人口差距的逐步缩小,城乡投票权也逐步走向平等化。1979年第二部选举法规定,全国人大代表中的城乡代表比例保持不变,但省、自治区人大代表中的城乡代表比例改为5:1,自治州、县、自治县人大代表中的城乡代表比例改为4:1。1995年我国城乡人口比例为28.85:71.15,选举法将省、自治区以及全国人大代表中的城乡代表比例修改为4:1。2010年我国城乡人口比例达到49.68:50.32,选举法便将各级人大代表中的城乡代表比例统一调整为1:1,从而实现了城乡同票同权。

表7 历届全国人大代表任期表

资料来源:刘智、白钢:《数据选举:人大代表选举统计硏究》,第25页。本文作者补充了最近三届人大的数据。

表8 选举法中关于农村与城市每一代表所代表的人口数的倍数规定

资料来源:赵晓力:《论全国人大代表的构成》,《中外法学》2012年第5期。

三、制度化的趋势:结果取向的测量

我们已经从过程角度比较全面地分析了我国人大代表选举程序制度化的发展情况。这种研究思路主要是对制度化过程的描述,让人们可以比较全面地了解制度化发展的内容和趋势,但是它没有指出选举程序在某一时期的制度化程度,所以既不能进行横向的国与国之间的比较分析,也不能就某一国家的选举程序进行纵向的历史比较分析。与过程取向的制度化研究相对应的是可以进行比较分析的研究思路,也就是结果取向的制度化研究。结果取向的制度化研究是建立在过程取向的制度化研究基础之上的,因为后者为前者提供了参考指标;不过,结果取向的制度化研究还需要对制度化的指标进行编码和赋值,从而计算出人大代表选举程序制度化的程度。我们在借鉴美国学者M. Steven Fish和Matthew Kroening对议会权力指数(Parliamentary Powers Index, PPI)研究*M. Steven Fish和Matthew Kroening从2002年开始发起了一个全球议会权力调查的项目,试图对世界上各个国家的全国性立法机关的权力状况进行量化评价。该调查设计了32个测量问题,其中,第1—9个问题测量的是立法机关对行政机关的影响力(例如,能否选择或罢免总统,能否质询行政官员,其成员能否在行政机关任职,等等),第10—18个问题测量的是立法机构的制度自主性(例如,能否被行政机关解散,是否具有排他性的立法权威,是否不受司法审查的制约,等等),第19—26个问题测量的是立法机关的特定权力(例如,是否具有改变宪法的权力,能否批准战争,能否批准条约,等等),第27—32个问题测量的是立法机关的制度能力(例如,其成员是否定期开会,是否配有个人助理,能否不受任何限制地再次当选,等等)。项目组把问题发给相关专家,请他们根据特定国家的情况对这些问题作出肯定或否定的回答。每个国家至少获得五位专家的答案,如果专家之间有分歧,则采纳多数的意见。最后对32个问题的答案进行统计,获得肯定回答的数量占总数的百分比就是这个国家的议会权力指数。一个国家的议会权力指数越高,表示该国议会的权力越大,反之则越小。参见Fish, M. Steven,Stronger legislatures, stronger democracies,JournalofDemocracy, 2006,Vol.17,No.1,pp. 5—20; Fish, Michael Steven, and Matthew Kroenig,Thehandbookofnationallegislatures:aglobalsurvey, New York: Cambridge University Press, 2009。的基础之上,提出一种简单明了的选举程序制度化指数(Electoral Institutionalization Index, EII)。

我们在过程取向的制度化指标的基础上,设置了20个是非型测量问题。其中,前10个问题测量的是选举程序的自主性,后10个问题测量的是选举程序的标准化(见表9)。在具体测量时,对问题的答案进行赋值,肯定回答为1,否定回答为0;然后根据实际回答的情况对20个问题的答案进行统计,获得肯定回答的数量占总数的百分比就是选举程序制度化指数。在赋值方法上,与PPI指数不同,因为EII指数采用的是相对客观的是非型问题,并且所有问题的答案都是研究者非常熟悉的,所以没有采取邀请专家回答的方式进行赋值,而是由研究者一人来完成。EII指数的局限性主要在于:其一,0/1编码的方式要求测量问题都是客观性的,而复杂性作为选举程序制度化的一个重要维度,很难进行客观编码,所以就被忽略了;其二,在数据统计上把20个问题赋予同样的权重可能是有待商榷的,选举程序制度化体现在许多方面,但并不是每一个方面都等价的,有些指标可能要比另一些指标更加重要。但是,任何测量指数的设计都不是完美的,我们为了寻求简洁和方便,只好作出这样的取舍。

接下来,我们就可以根据上述方法来测量我国人大代表选举程序的具体程度了。根据1953年我国第一部选举法的规定以及选举结果来看,代表构成是否具有多样性、少数族群是否能被选为代表、男性是否具有投票权、女性是否有投票权、少数族群是否有投票权、是否存在一个人多票选、区划分标准是否刚性,这7个测量问题的答案可以赋值为1,其他问题的答案赋值为0,那么经过计算,1953年的选举程序制度化指数就是0.35。以此类推,1979年赋值为1的问题有9个,分别是代表构成是否具有多样性、少数族群是否能被选为代表、是否秘密投票、是否差额选举、候选人是否能宣传自己、男性是否具有投票权、女性是否有投票权、少数族群是否有投票权、是否存在一个人多票选,选举程序制度化指数为0.45;1982年选举法取消了“各党派、团体和选民,都可以用各种形式宣传候选人”的规定,因此赋值为1的问题变成8个,选举程序制度化指数为0.4;1986年选举法修改以后,代表法定任期与实际任期趋于一致,选举机构不再隶属行政机关,因此赋值为1的问题变成10个,选举程序制度化指数为0.5;1995年选举法首次规定了地方各级人大代表名额的计算标准,因此赋值为1的问题变为11个,选举程序制度化指数为0.55;2004年选举法的修改在关键指标上没有取得突破,因此选举程序制度化指数仍然是0.55;2010年选举法的修改实现了城乡同票同权,因此赋值为1的问题变为12个,选举程序制度化指数为0.6。把上述7个数值按照时间顺序绘制成一个折线趋势图(如图3),我们可以看到这样两个特点:一是我国选举程序制度化的起点比较高;二是选举程序制度化的程度也是逐步提高的。

表9 结果取向的制度化的测量指标

图3 选举程序制度化指数的变化

结语

综上所述,我们分别从过程取向和结果取向两个角度衡量了人大代表选举程序的制度化趋势。从过程取向来说,人大代表选举程序在自主性、复杂性和标准化三个指标方面都体现了制度化的趋势,即选举程序越来越成为一个独立的系统,它的边界也越来越清晰;选举程序本身及其所处理的事务相对越来越复杂,程序功能不断分化、专业化程度越来越高;选举程序的运行出现了相对固定的模式,并且越来越遵循普遍化的标准。从结果取向来说,我们通过对20个测量性指标的赋值计算,发现中国人大代表选举程序的制度化程度总体上也是不断提高的。本文的研究结论也引出了新的研究问题。一般来说,制度化程度越高,制度运行与实施的效果就越好。但是,在人大代表选举程序制度化程度和水平不断提高的背后,却长期存在着一定程度的政治参与冷漠和厌选情绪*参见汪铁民:《选民选举心理和行为的调查分析》,蔡定剑主编:《中国选举状况的报告》,北京:法律出版社,2002年;谌洪果:《厌选与民主:我国公民选举冷淡原因透析》,《湖北行政学院学报》2006年第3期;强舸:《基层人大选举中的政治冷漠与利益缺失》,《人大研究》2012年第10期。。宏观政治发展与微观政治行为之间如何才能更好地衔接起来,这是需要学界同仁进行深入研究的问题。

【责任编辑:赵洪艳;责任校对:赵洪艳,张慕华】

DOI:10.13471/j.cnki.jsysusse.2016.01.012

作者简介:严海兵,华东政法大学政治学与公共管理学院(上海 201620)。

基金项目:国家社会科学基金青年项目“人民代表选举程序的制度化研究”(13CZZ023);上海市教委科研创新项目“地方人大民意整合的制度化研究:以上海为例”(12YS109)

*收稿日期:2015—09—26