明代东亚国际秩序的演变*

2016-02-23高艳林

高 艳 林

(南开大学 历史学院,天津市 300071)

明代东亚国际秩序的演变*

高 艳 林

(南开大学 历史学院,天津市 300071)

摘要:明初,以中国为中心,以中国、朝鲜和日本三国相互关系为基础的东亚国际秩序基本建立。14世纪后期至16世纪,三国间交往超过以往任何时代,地区和平稳定是这一时期的主流趋势。自16世纪始,倭寇渐次对中国和朝鲜沿海地区的猖狂侵扰,及万历二十年,日本发动的、针对中国的领土扩张的侵朝战争,使东亚国际秩序遭到严重破坏。回顾这段历史,给人以深刻启示:中国是东亚国际秩序稳定的核心力量;儒家文化是维护东亚国际秩序稳定的思想基础;国际政治与经济具有密切相关性。这些对现实处理地区间国家关系仍具有重要借鉴意义。

关键词:明代东亚国际秩序;朝贡体制;倭寇

明代东亚地区国家,按地缘划分,主要有中国、朝鲜和日本。

明代以前,朝鲜半岛在不同时期(三国、新罗王朝和高丽王朝)与中国相应王朝有着较为密切的联系,使臣往来不断。而日本(唐以前国号“倭奴”)在东亚地区的外交活动不甚活跃,与中国和朝鲜半岛间的联系断续不常,特别是元代,与中国百年隔绝。入明后,情况发生了根本性变化。除朝鲜半岛与中国的联系较前有很大进步,向更广和更深的领域发展外,日本也加入到东亚国际大家庭中来,洪武初年与中国、高丽建立联系后,呈持久之势,东亚国际秩序问题越发突显。

明代东亚国际秩序,简言之,即明代东亚国家间相互联系,并以此为基础,按一定规则行事,在地区内形成某种态势的机制。

迄今为止,学界在明代中朝、中日关系方面做了不少研究,取得了丰硕成果;明代初年东亚国际秩序问题也得到了学者的关注。但以中国为中心的整个明代东亚国际秩序的演变,目前学术界还缺乏全面系统的研究,本文是一个尝试,祈教方家指正。

一、明代东亚国际秩序之历史基础

明代东亚国际秩序,以该地区国家间关系为基础。然而,东亚地区国家间关系早已有之,非始于明代。明代东亚地区国家间关系的发生和发展,并非这个时代孤立之现象,而是以以往各个时期国家间关系的历史积淀为基础的延续,历史积淀对这个时代潜在地发挥着重要影响,并在一定程度上决定这个时代各方关系的内容。因此,充分了解明代以前东亚地区国家间关系,对全面认识明代东亚国际秩序走向,准确把握其实质的历史基础,具有不可忽视的意义。

(一)中国与朝鲜的关系

朝鲜半岛与中国的关系始于箕子朝鲜,遣使朝贡中国始于东汉。明代以前,朝鲜半岛先后有六个国家和政权(高句丽、马韩、辰韩、百济、新罗、高丽)与中国的23个王朝和政权建有朝贡关系,至元末,遣使来中国朝贡共计882次,*数据来源:作者根据《后汉书》、《三国志》、《晋书》、《宋书》、《梁书》、《魏书》、《南齐书》、《周书》、《北齐书》、《陈书》、《隋书》、《旧唐书》、《新唐书》、《辽史》、《新五代史》、《旧五代史》、《宋史》、《金史》、《元史》、《册府元龟》、《资治通鉴》书中的纪、列传等相关资料整理统计得出。(为节省篇幅,余下之“数据来源”只列前两部书)使臣出使中国的缘由有贺、谢、请、献、奏、慰、告及其他等8类,共计33项。特别是入元后,高丽与中国又有了甥舅国关系,密切程度远超以往。中国也很重视与朝鲜半岛的联系,不断派遣使臣前往朝鲜,或册封、或颁诏,至元末,中国有15个王朝和政权派遣使臣达208次。*数据来源:作者根据《史记》、《三国志》等书中的相关资料整理统计得出。

(二)中国与日本的关系

东汉中元二年(57),日本倭奴国始与中国建立联系,“东夷倭奴国王遣使奉献”[1]卷1下《光武帝纪》第1下。此后,日本先后与中国的十一个王朝和政权建有朝贡关系。据不完全统计,至元末,日本遣使朝贡中国有68次,中国派使臣出使日本有4次。*数据来源:作者根据《后汉书》、《三国志》等书中的相关资料整理统计得出。日本使臣朝贡中国集中在三国曹魏、南朝刘宋、唐三个王朝,特别是刘宋时期,日本处在大和国时期的倭五王时代,其中珍、济、兴、武四王先后被刘宋政权册封为“倭王”[2]卷97《列传》第57《夷蛮·倭国》。

特别要提及和引起我们注意的是《日本书纪》这部书。该书成书于公元720年,舍人亲王等编著,是日本“六国史”中最早的一部史书,书中记载了日本民族的起源和大和国早期历史。书中说,日本起源于神,神的时代称为“尊”。至“彦波潋武鸬鶿草葺不合尊”第四子“磐余彦火火出见”时,号曰“神日本磐余彦尊”,改称“神武天皇”。“神武天皇”东征成功后,建大和国,即“帝”位于橿原宫。可见,日本大和国是效法中国帝制建立的国家。随后,代表“皇”权和“帝”制的专用字和词如“朕”、“崩”、“敕”、“诏”、“陛下”、“万岁”、“天朝”、“京师”等频繁出现,为“天皇”和“大和国”所使用。“大日本”称谓也始于神话时代,“天武天皇”十五年(686),始用“朱鸟”年号。皇权思想在书中也多有表述,如“惟我皇祖诸天皇等光临宸极者,岂为一身乎?盖所以司牧人神,经纶天下,故能世阐玄功,时流至德。”[3]卷第5第1册第268页“万物之内,人是最灵。最灵之间,圣为人主,是以圣主天皇,则天御宇。”[3]卷第25第3册第158页应该说,这段历史,对日本自大的民族意识的形成产生了重大影响,这种民族意识是当时及以后日本与中国、朝鲜交往中的无形障碍。如隋大业三年(607),其使臣来华朝贡,“国书曰:‘日出处天子致书日没处天子无恙’云云,帝览之不悦。”[4]卷81《列传》第46《东夷·倭国》入唐后,日使来华不持国书,宋元两代,日本断绝了与中国的官方往来。

(三)朝鲜与日本的关系

自古日本就与朝鲜半岛的新罗、百济和高句丽有不同程度的往来,关系最密者是百济;同时,日本不断插手三国事务,积极维护在朝鲜半岛的势力存在。[2]卷97《列传》第57《夷蛮·倭国》七世纪中叶,应百济要求,日本出兵朝鲜半岛,兵败白江口。斯庐、鸡林、新罗一脉相承,世居朝鲜半岛东南,距日本北九州岛最近,先后被其邪马台、大和国侵;虽也曾与其交聘、通婚、纳质等,欲结其好,但其侵终未能止。据不完全统计,新罗统一朝鲜半岛前,倭出兵侵新罗达32次之多。*数据来源:作者根据《东史纲目》中的相关资料整理统计得出。对马岛旧属新罗,土瘠无良田,人食海物自活,故荒弃于外,渐为倭人所居。东晋义熙四年(408),倭人在此置营,贮备兵粮,至此,对马岛不仅是倭人入侵新罗之跳板,更是日后倭寇侵扰东亚沿海地区之渊薮。7世纪末,新罗统一朝鲜半岛后,两国建立了新的关系。至13世纪中叶的高丽时期,日本与朝鲜半岛保持着正常往来,其间,虽也有倭侵半岛事情发生,但并未影响到两国关系的维系。至至元三年(1266),朝鲜半岛各时期遣使日本14次,日本遣使朝鲜半岛24次。*数据来源:作者根据《东史纲目》、《高丽史》等书中的相关资料整理统计得出。

(四)元末中朝日三国关系

忽必烈建元朝后,在高丽赵彝等人建议下,于至元三年(1266),遣兵部侍郎黑的持国书使日本,欲结其好。国书曰:“日本密迩高丽,开国以来亦时通中国,至于朕躬,而无一乘之使以通和好。尚恐王国知之未审,故特遣使持书,布告朕志,冀自今以往,通问结好,以相亲睦。且圣人以四海为家,不相通好,岂一家之理哉。以至用兵,夫孰所好。王其图之。”[5]卷208《列传》第95《外夷一·日本》国书表达了忽必烈放弃战争、三国亲睦和平之愿望。但日本对此持蔑视态度,中国使臣、高丽使臣先后六次传递信息,均不予理睬。十一年,元丽联兵征日本,大败,损失甚重;十二年,复遣礼部侍郎杜世忠使日本,日本杀之;十八年,再征,再败,十万之众仅三人得还;二十一年,再遣王积翁使日本,积翁为舟中之人所杀。至此,忽必烈通好日本愿望彻底破灭,终元之世,中日再无国家间往来。二十九年,有日本十余人至高丽,国王押送于元,忽必烈命高丽护还其回国,高丽两护还使死于日本。元至正十年(1350),倭趁元政衰弱,开始侵高丽沿海地区,嗣后,其规模日益扩大,沿海郡邑为之荡然。中国也未能免,十八年始,倭宼亦连侵中国濒海郡县。

综上所述,可清楚看出以下几点,第一,从国与国间使臣往来数量上看,朝鲜半岛与中国的关系,比之日本要密切许多。第二,日本与中国往来较少,中国也缺乏了解日本的主动性,致使中国对日本国情和民族意识知之极少,因此,在对日关系上极显被动,元使数次被拒充分证明这一点。第三,元末,倭宼开始对中国和朝鲜沿海地区进行侵扰,从此后历史看,已显露其国对外扩张之倾向。

二、14世纪后期至16世纪东亚国际秩序之发展

(一)中朝关系

洪武二年(1369)四月,明太祖朱元璋遣使高丽,告有天下,国号大明,建元洪武。同年五月,高丽停元至正年号,遣使如金陵,奉表称臣,贺朱元璋登极,由此,中国与高丽正式建立了宗藩关系。此后,两国(明朝与高丽王朝及明朝与朝鲜王朝)使臣往来不断,据不完全统计,有明一代277年,高丽、朝鲜王朝遣使来中国达1 299次,平均每年4.6次;中国派往高丽、朝鲜的使臣有161次,平均每年0.6次。*数据来源:作者根据《明实录》、《李朝实录》等书中的相关资料整理统计得出。两国间感情随时间推移不断加深。

洪武初期,由于残元势力的存在及高丽王朝内部亲元派掌权,高丽与中国的关系并非和谐。二十五年,李成桂建立了朝鲜王朝,这应是转变中朝关系的好机会,但又被其朝中旧臣制造的“表章案”所破坏。建文皇帝弃前朝对朝鲜的嫌怨,给朝鲜国王李芳果以亲王厚遇,表现出改变两国关系的诚意。中朝两国关系真正得到改善是在永乐时期。除了太宗皇帝朱棣与朝鲜王朝第三任国王李芳远有过一面之交、彼此都留下美好印象外,进一步改善两国关系也是双方的共同愿望,以下八个方面即是具体体现。(1)中国对朝鲜国王的任命和封谥。(2)“表章案”的了结,涉案长期滞留中国的朝鲜文人得以遣反。(3)王世子朝谒朱棣。世子李褆,年十四岁,千里来华,表明朝鲜王朝对中国的景仰。而世子在中国受到的礼遇也出乎寻常:辽东官员一路护送至京、锦衣卫千户率千骑迎入江东驿馆、礼部尚书迎慰、入京师会同馆后礼部尚书奉命慰劳、皇帝十余次接见、皇帝贴身宦官黄俨等三人每日一至“对夕饭”等一系列高规格的接待前所未有。世子回还,皇帝除给予大量礼物,并亲差内官护至辽东。(4)太宗皇帝与朝鲜联姻,朝鲜籍皇亲国戚被授以中国官职,并在沟通中朝关系上起了重要作用,进一步融洽了两国关系。(5)选朝鲜籍火者来中国工作,其中部分人官至高位,处身近廷,常作为中国使臣被派往朝鲜。据统计,明代中前期,中国派往朝鲜的使臣多由他们担任,在沟通中朝关系上也起到了重要作用。(6)中朝两国人口的相互遣返,包括中国因战争流入朝鲜的军队人口、遭风飘落的两国渔民、被倭寇掳掠逃离日本的两国居民等。(7)国家主导下的两国布马贸易交流。(8)朝鲜王朝对明朝感情的增进。朝鲜做《受明命》、《觐天庭歌》、《贺皇恩曲》、《贺圣明歌》等,表达自古至今源远流长的中朝友情及对明朝的感恩。上述诸多方面情况说明,永乐时期是中朝两国关系前所未有的大发展时期,一方面,增强了两国间的政治互信,另一方面,为东亚国际秩序的和平发展奠定了政治基础。永乐时期以后至弘治末年,两国间的政治关系继续向前发展,主要有以下几个方面:(1)在朝鲜恭贺皇帝即位与皇帝敕谕赐物国王中,表现出两国建立的诚信关系。(2)中国免除朝鲜对中国的金银贡,解除了朝鲜君臣多年的贡物负担,使朝鲜对中国的朝贡在经济方面更具表象性。(3)宣德元年,因中国宣宗皇帝即位,朝鲜王朝确立的大赦制度,表现了与中国同步的政治倾向。(4)朝鲜国王为自己及世子多次向中国请九章、七章冕服,中国隆重地赐与,表明中国政治制度对朝鲜的影响得到了加深。(5)应朝鲜成宗国王之请,中国追封其父李暲为懿敬王,实现了朝鲜王朝君臣多年宿愿。(6)中国允许朝鲜在中国境内有限收买军事物资——弓角,体现了两国在共保东亚和平秩序上的互相支持。

(二)中日关系

如前所述,元末,倭寇开始了对中国东南沿海地区的侵扰,长年不断。明朝建立后,在对日关系上,首先碰到的就是“倭人入寇”这个严重问题。洪武二年,朱元璋遣使日本,告元亡明兴,并就倭侵事说:“山东来奏,倭兵数寇海边,生离人妻子,损伤物命,故修书特报正统之事,兼谕倭兵越海之由。诏书到日,如臣,奉表来庭;不臣,则修兵自固,永安境土,以应天休。如必为寇盗,朕当命舟师扬帆诸岛,捕绝其徒。”[6]卷39洪武二年二月辛未三年,复遣使赵秩赴日本责让之。四年十月,日本南朝征西将军怀良亲王遣使僧祖来随赵秩赴中国朝贡,太祖嘉之,宴赉其使者,“赐怀良大统历及文绮、纱罗”[7]卷322《列传》第210《外国三·日本》,并“遣僧祖阐、克勤等八人护送(祖来)还国”[6]卷68洪武四年十月癸巳,表明了中国对建立两国外交关系的诚意,开明代中日交通之端。

但在两国关系上,日本并未表现出诚意,且倭侵不已,朱元璋怒,于七年、九年、十三年和十四年四诏责之。对此,怀良上言:“臣闻三皇立极,五帝禅宗,惟中华之有主,岂夷狄而无君?乾坤浩荡,非一主之独权;宇宙宽洪,作诸邦以分守。盖天下者,乃天下之天下,非一人之天下也。臣居远弱之倭,褊小之国,城池不满六十,封疆不足三千,尚存知足之心。陛下作中华之主,为万乘之君,城池数千余,封疆百万里,犹有不足之心,常起灭绝之意……昔尧舜有德,四海来宾,汤武施仁,八方奉贡……臣闻天朝有与战之策,小邦亦有御敌之图。论文有孔孟道德之文章,论武有孙吴韬略之兵法。又闻陛下选股肱之将,起精锐之师,来侵臣境……臣何惧哉!”朱元璋“得表愠甚”[7]卷322《列传》第210《外国三·日本》[8]卷之5《文辞》第231-233页,拒绝了与日本的往来。

建文三年(1401),室町幕府第三任将军源义满遣使肥富使中国。上书曰:“日本开辟以来,无不通聘问于上邦。其幸秉国钧,海内无虞,特遵往古之规法,而使肥富、相副祖阿通好献方物。搜寻海岛漂寄者几许人还之焉。”源义满的行动,得到了中国的积极回应。建文四年二月,建文帝遣使道彝去日本,向源义满颁示《大统历》及赐国王物。第二年,源义满再遣使中国时,明朝已改永乐元年(1403),但源义满的友好举动同样得到了太宗皇帝朱棣的欢迎,于是遣使臣赵居任赴日本。在给源义满书中说:“朕登大宝,即来朝贡,归响之速,有足褒嘉。用锡印章,世守尔服。”[9]卷之中第8页表达了对源义满的肯定。特别是源义满应朱棣要求,派兵追剿侵中国之倭寇,并三次遣使将捕获倭寇送来中国,得到了朱棣赞扬。从建文元年至永乐六年,中国沿海从未发生过倭侵之事,皆源义满之功。在朱棣给其书中说:当倭寇远窜海岛,捕之困难时,“王乃昼夜谋思,至忘寝食,四出追袭,百计以擒之。兹焉遣使上表,献俘于庭,词意恳悃,衷情溢见。朕览读再三,甚深慰悦,嘉叹不已。王之忠诚可以贯金石,可以通神明,允合天心,式慰朕望”[9]卷之中第13-14页。永乐六年,源义满逝,中国遣使日本“申祭之,赐谥‘恭献’”,慰世子源义持,赐赙绢500匹,麻布500匹,祭文给予源义满高度评价。

第四代将军源义满之子源义持,对其父向明朝称臣持批判态度,称:“本国开辟以来,百皆听诸神”,“灵神托人谓曰,我国自古不向外邦称臣。比者,(源义满)变前圣王之为,受历、受印而不却之,是乃所以招病。”并以此为由,拒纳中国使臣。在给中国使臣书中称:“只要彼不来,此不往,各保封疆……老死而不相往”[9]卷之中第22-24页,表明了与中国断绝往来的态度。同时,倭寇不但复侵明边,且规模大于以往。如,永乐十一年,倭寇3 000余入寇浙江昌卫千户所[10]卷136永乐十一年正月辛丑。对比前后两代将军所为,及倭寇的复侵,朱棣切责源义持。

宣德三年(1428),源义持逝,其弟源义教继任将军;七年,义教遣使中国,恢复了两国关系,其后义政、义澄相继之。自宣德七年至嘉靖二年,两国政治关系又进入了较为稳定时期,但没有恢复到源义满时期的水平。据不完全统计,有明一代,中日互遣使有53次,其中,日本遣使中国37次,中国遣使日本16次。*数据来源:作者根据《明史》、《明实录》等书中的相关资料整理统计得出。中日互派使臣最多的就是永乐朝源义满在位时期。

(三)朝日关系

洪武初年,时值日本南北朝对立,国内各方势力拥兵自重,九州、对马、一岐等岛倭人侵扰高丽。高丽遣使日本,请求禁约,但日本书曰:“草窃之贼,是逋逃辈,不遵我令,未易禁焉”,对此,持消极态度[11]卷133《列传》卷46《辛禑一》洪武十年八月。在高丽压力下,洪武十一年六月,九州探题源了俊遣僧信弘,率军69名到高丽捕辑倭寇,与倭战于固城赤田浦,不克,还国,此后不再有禁约行动。高丽求助日本幕府禁约倭寇告于失败。据不完全统计,洪武时期,倭寇侵扰朝鲜达181次之多,地区达413个(包括倭寇反复侵扰之地区)。*数据来源:作者根据《高丽史》、《李朝实录》等书中的相关资料整理统计得出。李成桂做国王后,一方面采取积极的防御措施,另一方面致书源了俊,传欲遣水军往捕余倭之意,遭婉拒[12]卷8洪武二十八年七月辛丑。朝鲜欲求日本地方势力禁约倭寇之努力亦告失败。于是,李成桂调兵遣将,于二十九年十二月,集五道兵船,进击一岐、对马二岛[12]卷10洪武二十九年十二月丁亥,在军事打击下,迫使一部分倭寇投降朝鲜。此后,李成桂对投降朝鲜的倭寇及一岐、对马岛倭人采取了抚绥之策,如,自永乐十四年起,每年给对马岛主米、豆各一百石即是明显一例[13]卷32永乐十四年七月壬辰。

朝鲜与日本的关系可分以下两条路线。

1.与幕府将军一线

这一线是朝鲜与日本国家间关系的主线。这一线关系只因两国是“邻居”,朝鲜取“被迫交好”之态而维护着。据不完全统计,整个明代,幕府将军遣使朝鲜共70次,*数据来源:作者根据《李朝实录》中的相关资料整理统计得出。其中最多的是永乐时期,达14次。从遣使缘由看,有23次专使讨要《大藏经》,有8次因兴建寺庙专使讨要资财,两项共计31次,几乎占全部遣使的1/2,且不计因其他事项来朝鲜顺便讨要《大藏经》和资财者。如,弘治十年,幕府将军专使来朝,因建寺庙讨要绵绸2万匹、木绵1万匹、铜钱1万缗[14]卷21弘治十年二月辛丑。日本把讨要《大藏经》看作是对朝关系的第一要务,且把是否能从朝鲜得到此物视为衡量两国关系好坏的唯一标尺,在给朝鲜国王的国书中就曾露骨地说到:“苟得如所请(《大藏经》),永将以为好也。”[15]卷22永乐二十一年十二月壬申永乐十二年,日本遣使索要汉字七千卷《大藏经》经板,因朝鲜唯有祖传一部,难塞其请,使臣便以绝食相要胁。不得已,国王以金字《华严经》80卷、梵字密教经板和《藏经》一部、高丽时期得于宋朝的注《华严经》板代之[15]卷23永乐二十二年正月戊寅,并派回礼使护送经板赴日本。日本国王恨不得其所欲经板,不见来使;不得已见之,又只留经板,拒不纳朝鲜国王相赠礼物[15]卷26永乐二十二年十二月戊午。洪熙元年,又遣使来朝鲜,再次索要汉字《大藏经》板。正统八年(1443),朝鲜遣使日本吊祭,回还时问是否遣回礼使(回聘朝鲜),日本大臣对曰:“旧例无回礼使,只有请经使耳。今将遣请经使矣。”[15]卷102正统八年十月甲午

整个明代,朝鲜遣使日本有22次,*数据来源:作者根据《李朝实录》中的相关资料整理统计得出。明显少于日本使臣出使朝鲜的次数。使臣出使缘由多为礼节性回聘,并非政府主动遣使。朝鲜遣使日本次数之少,有如下几方面原因:第一,朝鲜王朝对日本的认识。朝鲜王朝视日本为敌国,只为国家安全,不得已而与之保持着适度联系。国王说,“只要不侵我境,不须通使。”[13]卷28永乐十二年七月壬午第二,日本对朝鲜王朝及国王的态度。日本从未把与朝鲜的关系看得多么重要,有轻慢之态。日本只在有求于朝鲜时才遣使朝鲜,如无所求,即使是朝鲜有贺新吊旧之大节,日本也慢不致礼。朝鲜君臣以为:日本通使朝鲜,“非本为聘问之礼,特以求所欲耳。”[15]卷26永乐二十二年十二月戊午特别是幕府将军拒收朝鲜国王所赠礼物,给朝鲜方面留下了极为恶劣的影响,致使朝鲜王朝上下达成共识:“国家不得已之事及报聘外,不许遣使(日本)。”[15]卷46宣德四年十二月乙亥第三,基于对朝鲜王朝与国王的态度,日本贯以薄礼待朝鲜使臣,如政府不接纳使臣、将军不接见使臣、不让使臣入国都、责不待报而至等等事多有发生,有伤两国间感情。

2.与对马岛为代表的地方政权一线

此线是朝鲜与日本国家关系的副线。朝鲜国王李成桂对日本地方政权采取的“抚绥”之策,虽牺牲了部分经济利益,但换取了边境的稍稍安宁。此后朝鲜历代国王在与日本地方政权交往过程中,虽稍有变通,但基本上延用该策不改。故此,九州、一岐、对马等岛的守护纷纷与朝鲜通商。对马岛是日本诸岛通往朝鲜的必经之地,也是倭寇出没中国和朝鲜之渊薮,故朝鲜尤着力经营之。

(1)对对马岛的军事行动。李成桂的抚绥之策,初效并非显著,大有抚而不绥之意味。对马岛使人来朝鲜,时有不快之事发生:有稍不如意则“拔剑欲害郡人,恣行暴乱”者;有“践踏印信”者;有执金海府官员,脱其衣帽欲刺之者等等[13]卷28永乐十二年八月丁未、己巳。甚至有“兴利于朝鲜,未副所欲,莫若修我舟楫,侵掠(朝鲜)边鄙”之谋画[13]卷14永乐五年八月壬辰。岛主宗贞茂也以“力禁贼船毋犯朝鲜之境”邀功,向朝鲜索要粮米,且书辞不恭[13]卷32永乐十四年七月壬辰。朝鲜国王为求稳,对岛人的种种所为多有迁就,不予追究。但事态不停扩大。永乐十七年五月,对马岛倭船五十余艘,突至庇仁县之都豆音串,焚朝鲜兵船七艘,杀掠军士几300余人。进围庇仁县城,摽掠城外民家鸡犬殆尽[15]卷4永乐十七年五月辛亥、癸酉。朝鲜国王闻之大惊。先是送书责问,后派军征之,并惩戒平道全,*平道全,对马岛人。永乐五年被对马岛主宗贞茂送入朝鲜宿卫。朝鲜国王先后封其为司宰少监、大护军、上护军等职,官至三品,但仍不为足。潜通对马岛曰:“朝鲜近来待汝等渐薄,若更侵掠边郡,以恐动之,则必将待之如初矣。”事败露。国王将道全及妻孥等十四人安置于平壤,其伴人等分置咸吉道各官。《李朝世宗实录》卷4,永乐十七年六月丙子。清理居住于乃而浦(荠浦)倭人。朝鲜的军事行动,迫使对马岛主宗贞盛奉书乞降。

(2)对在朝倭人管理政策的失败。都豆音串事件后,朝鲜对对马岛倭人在朝鲜的活动进行了全面管理,但因政策不联贯及倭人消极抵抗等因素,使管理力度大打折扣,效果非但不明显,反而陷入重重矛盾之中。主要表现在以下两个方面。

第一,三浦居倭问题。三浦,即釜山浦、盐浦和荠浦,永乐年间因通商倭船陆续到泊三处,而有倭人居住。由于留浦通商倭人在朝鲜经商期间,朝鲜供给粮宿,使来居倭人越来越多,甚有货卖完毕滞留此地累年不还者。永乐二十三年,三浦已有男妇360多人[15]卷65宣德九年八月己酉,至弘治七年(1494),常居三浦倭人更高达525户,男女3 058口,寺社14个,僧人47口[16]卷295弘治七年十月庚辰。不断增多的三浦倭人,除了给朝鲜带来巨大经济负担外,也存在严重安全隐患。自宣德十年至弘治七年,礼曹八次致书对马岛主,促其刷还三浦留居人口。但三浦对岛主存有巨大利益,*三浦常居倭人,每岁以绵布纳贡岛主,大户二匹,小户一匹,由三浦代官掌之。且岛主之日用也多赖三浦。《李朝成宗实录》卷196,成化二十二年十月丁丑;《李朝燕山君日记》卷49,弘治十六年三月壬辰。故岛主对朝鲜要求长期拖延不予理睬,或假做表面文章。三浦倭愈众,势愈大,与朝鲜人争鱼梁、伐禁山松木、杀万户、殴差官、劫夺民谷、掠漕运军粮、杀钓采渔人等违法事件不断出现。朝鲜顾及与对马岛的关系,对此一从宽典,或置而不问。

朝鲜处理与日本关系的两条路线虽有所不同,其目的是一致的,即最大限度地减少倭寇对朝鲜沿海地区的侵扰,还边境安宁人民安居之态。从实际情况看,这个目的部分地达到了,边境地区小的磨擦伤人事件虽时有发生,但永乐以后倭寇较大规模侵边事件大为减少。从另一方面看,无论是“交好”、抑或“抚绥”之策,朝鲜均付出了巨大经济代价。

检讨这一时期东亚国际秩序,有以下几个特点值得提出:(1)三国间相对平稳的政府交往关系基本建立。洪武和永乐时期,尽管倭寇对中国、朝鲜沿海地区仍不停侵扰,但中国和朝鲜不受此干扰,均与日本建立了一定的联系,彼此间互有使臣往来。朝鲜自不必说,自建文三年始,日本也纳入到“朝贡”体系中来。(2)中国和朝鲜均向日本提出禁约倭寇之要求,日本方面采取了有限行动,倭患仍不能根除。(3)中朝日三国间贸易活动也已展开。中国和朝鲜的对日贸易,部分地满足了日本的物质需要,这是倭侵减少,东亚秩序得以相对稳定的因素之一。(4)日本在东亚多边关系中,思想矛盾,心理复杂。既有与中国进行贸易活动,从中获取物质利益的欲望,又不愿承认中国宗主国地位;既想从朝鲜获取所需,又对这个国家心存轻视与不屑,不愿与其长期交往。妄自尊大的民族意识主导外交行为,表现出自我孤立,在东亚始终处于游离状态。

三、16世纪至17世纪中叶东亚国际秩序之变化

(一)中朝政治一体化之趋势

进入十六世纪以后,中朝关系承前友好之势,继续向前发展,至嘉靖时期发生了质的变化。嘉靖皇帝朱厚熜于公元1522年由藩王即皇帝位之后,因追崇生父,遭到朝内外文武大臣反对,引发了持续多年的“议大礼”之争。消息传入朝鲜,也引起热议。王朝中受过儒家传统思想教育的大臣纷纷发表政见,多有持反对意见者。但在中宗国王主持下,坚持一贯“事大以诚”之态度,对每一次在议礼过程中取得的阶段性成果都派使臣赴北京恭贺,共有六次之多。这种行动给在议礼斗争中陷于孤立地位的朱厚熜以极大安慰和支持,深得其心,由此,明朝政府制定了旨在提升朝鲜对华地位的若干项新制度: (1)特许朝鲜使臣观赏国子监;(2)礼部尚书待宴朝鲜使臣;(3)朝鲜贡物向国外使节进行展示;(4)确立誊黄制度。所谓誊黄制度,即中国一应礼制凡有诏诰天下者,也使朝鲜一体知悉之制。辽东都司依式誊黄诏诰一道,待该国使臣赍捧回国,径自开读行礼,庶以彰华一统之成;如有国家颁布治国大法,仍遵旧例,遣使诏谕朝鲜。嘉靖时期的另一重要现象是,“内服”一词频频出现在中国官员和朝鲜君臣的语汇中,引人注目。中国将朝鲜视为“内服”,朝鲜政府及官员也认为朝鲜获得了“内服”地位。誊黄制度对“内服”涵义做了最为深刻有力的诠释。中朝两国关系经过一个半世纪漫长渐进发展,最终产生了质的飞跃,即,两国政治走向一体化的趋势有所加强。这种趋势最主要的标志是“誊黄”制度的确立。

(二)日本从制造东亚紧张气氛到发动针对中国的侵朝战争

1.日本制造东亚紧张气氛

(1)朝鲜“三浦倭乱”及朝鲜对日政策调整

确定泡沫剂注入量(每环用量不少于100L)和配合比等参数,提高发泡率和渣土改良效果,严格控制每个渣土斗出渣量对应的掘进行和每环出渣量,严禁超挖,确保每环出渣量不大于63m3。

①倭乱的发生。16世纪,三浦倭人“刷还之法废,户数之约解,卵育渐盛,户数之多,不知其几”。[18]卷8正德四年三月丙辰三浦倭人已视这些朝鲜之土为己土,设栅自卫,少有不惬,慓悍鸱张,无所忌惮,犯法事益多。对此,朝鲜加大管理力度,制订出一系列旨在约束倭人行为的制度,遂引起不满。正德五年(1510)二月,三浦居倭拘留助罗浦四名水军[18]卷10正德五年二月庚子,点燃了倭乱导火索。朝鲜与其交涉未果。四月初四,对马岛联合三浦居倭倡乱,荠浦恒居倭大赵马道率倭四五千名,先后攻陷荠浦、釜山浦、永登浦、熊川县,围东莱县,焚烧兵船,斩釜山浦佥使李友增,悬其项于门前,俘荠浦佥使金世均于营中[18]卷11正德五年四月癸巳、乙未、丙申、丁酉。在朝鲜军队打击下,倭乱军“以船载(三浦)恒居倭人及家财向海中而去”,“移置熊川、荠浦仓库之物于加德岛、绝影等岛。”[18]卷11正德五年四月己亥、丁未此次倭乱,朝鲜军民被杀297人,伤20人,“焚烧家舍796区”[18]卷11正德五年四月甲寅、五月庚午,使朝鲜蒙受严重损失。对马岛来书则曰:“自今而后,若如前例,修永好结和亲,则吾国弥结邻好……若复如近年釜山浦万户之公事相用,则犹挟攻战调干戈,以触蛮之争,不放昼夜,而贵国可乱入也”[18]卷11正德五年四月壬寅,其威胁恫吓之辞跃然纸上。朝鲜礼曹回书严责之,并与其绝交。

②朝鲜对日政策调整。事后不久,幕府将军一再遣使求和,意在弥缝此事。经朝鲜君臣反复相议,认为“姑勉从之。然马岛辜恩肆凶之罪,不可全释,其接待之事,当裁减于旧”,制定了与对马岛的新约定。主要有:“三浦勿许(倭人)居;岛主岁遣船五十只,今减其半(二十五只);岁赐米太二百担,今减其半;勿遣特送……”[18]卷16正德七年八月辛酉事在正德七年,该年干支壬申,是为“壬申约条”。倭乱后,对马岛易主。朝鲜所立约条,使对马岛经济大受损失,在其怂恿下,嘉靖元年(1522)、二年,幕府将军再次连续遣使,以对马岛新主“有功”于朝鲜为由,力促朝鲜改“约条”,复旧章。不允。其间,配合使臣说和,倭人又连续制造“达梁”、“丰川”事件,以恐动之。鉴于日本使臣力请,朝鲜在坚持“壬申约条”前提下,特于“岁遣船外,别赐五只”[18]卷49嘉靖二年八月己酉。日本及对马岛仍不满,继续提要求,因无果而大愤。二十三年四月,大举兵围蛇梁,欲陷之。经朝议,再次断绝与对马岛关系。事后,日本再度频频遣使“请和”。朝鲜君臣会议以为,“日本之来请已至再矣,使者之辞亦恳切,今可以许和”,但宜“严立约条”。经讨论,出台了新的约条,共六条,主要内容有:对马岛岁遣船二十五只,其中大船九只,中船八只,小船八只。如船人过其数,留浦粮各减其半。船上什物,一切勿给[19]卷5嘉靖二十六年二月辛卯、乙未。事在嘉靖二十六年,该年干支丁未,是为“丁未约条”。

(2)“宁波倭乱”后中日外交中断及倭寇大举入侵中国

嘉靖二年二月,日本两路贡使宗设、宋素卿偕瑞佐先后至宁波,互争真伪而仇杀。宗设杀瑞佐,宋素卿走慈谿。宗设纵掠,杀指挥刘锦、千户张镗,缚指挥袁琎等,蹂躏宁绍间,后夺船出海去。浙中大震[20]卷28嘉靖二年六月甲寅[21]卷21第42页。宗设党中林、望古多罗为朝鲜俘获,审讯后,直送中国。四年四月,宋素卿、中林、望古多罗等俱论死[20]卷50嘉靖四年四月癸卯。六月,命琉球国使臣郑绳转谕日本,“元恶宗设及佐谋倡乱数人,亟捕系缚送中国”,“掳去人民,仍优恤送归”[20]卷52嘉靖四年六月己亥。九年,幕府将军源义晴也经琉球使转言,一求赐新勘合,二请还宋素卿,不理采宗设事。礼部验文,俱无印篆,仍使琉球国王遣人传谕日本,令其擒献宗设,送回掳去指挥袁琎等,余者参酌再定。十九年,源义晴使方至,再申前请,求赐嘉靖新勘合,请还宋素卿及原留货物等,仍不提宗设事。倭乱发生后,日本方面无一丝歉意传来,一再无视中国方面提出的要求,而只一味索其所需。对此中国并不与较,再提出新约定,即,令旧给勘合缴完始易以新,以后贡期定以十年,使不过百人,船不过三只,违者阻回等[20]卷234嘉靖十九年二月丙戌。但倭乱后,日本减少了朝贡的次数,基本上断绝了与中国的联系。

三十二年三月,倭大举入寇中国,连舰数百,蔽海而来,滨海数千里同时告警[7]卷322《列传》第210《外国三·日本》。自此,日本在中国沿海地区燃起战火,引发了较大规模的局部战争,历37年之久。山东、浙江、广东、福建等大片国土惨遭蹂躏,军民死伤无数,房屋财产损失无算。

2.丰臣秀吉以领土扩张为目的发动的东亚战争

16世纪后期,日本几个战国大名为争夺日本统一权,开始内战。丰臣秀吉是战国大名织田信长的一员部将。公元1582年,信长死,秀吉继承其统一事业,并使用一系列政治手段,与天皇朝廷建立起联系,先后获“关白”、“太政大臣”等职,国内军政大权基本握于己手。1590年,丰臣秀吉终于统一日本,掌控了全国各方资源,有了发动东亚战争的物质基础。时,万历十八年(1590)。

先是,秀吉大会诸将,称:吾欲将入朝鲜,以其兵为先锋,以入于明。彼拒我命,则击灭之,遂自辽东直袭北京。奄有其国,多割土壤,以予诸君,使诸功臣皆厌其望,不亦快乎[22]卷之16《德川氏前记·丰臣氏中》第3页。但日本欲以朝鲜为先导之谋遭拒。至万历二十年四月,秀吉集水陆九路大军15万,大举入侵朝鲜,陷釜山,直趋北上。五月,陷京城汉城,六月陷开城、平壤,至此朝鲜三京全部陷落,朝鲜防线全面崩溃,国王两迁义州,向中国请师救援。神宗皇帝下令出兵朝鲜,并发银20万于辽东备用,表明了支援朝鲜抵抗日本侵略的决心。中国军队先后收复了平壤、开城、京城,日军退守釜山,至二十二年,中日军队在釜山一线成相持状态。二十四年十二月,议和失败,战事再起。日军60万,水陆并进,由南向北全面推进。中国二度出兵朝鲜,与朝鲜军队联兵对日军发动全面攻击,至二十六年十一月,日军在海上遭中朝联军重创后,被赶出朝鲜。

日本发动的这场战争,使朝鲜遭受严重破坏,日军所过之地,无不尽杀民庶,公私闾舍焚烧殆尽,无一完城。焚宗庙,掘王祖坟,极尽破坏之能事。是役,中国前后赴朝鲜援兵16万6千余人,征浙、陕、湖、川、贵之南北兵22万余人,费粮银583万余两,米数十万石,天下骚动[23]卷39《字小志》第130页。

倭寇在中国和朝鲜部分地区的猖獗活动,使东亚国际秩序遭到了严重干扰。至万历二十年,以日本国家主体发动的侵朝战争,是日本试图改变东亚国际秩序的武力行为。虽然这种图谋未能得逞,但东亚国际秩序却遭到了严重破坏。战后,日本多次遣使朝鲜强和,迫于日本压力,三十五年,朝鲜遣回答使于日本,两国关系有所松动,而中国与日本则彻底断绝往来。

四、明代东亚国际秩序的几点初步认识

全面检讨明代东亚国际秩序形成、发展的过程,中国、朝鲜及日本在其间的表现,可初步得出以下几点认识。

(一)“朝贡”体制对维护地区和平稳定的积极作用

不可否认,明代东亚国际秩序,是以中国为中心建立的东亚地区国家间相互关系的机制,其思想基础是儒家传统的“华夷观”,其政治基础是尊卑有序的“礼”,其表现形式则是古已有之的“朝贡”体制。延续千年的“朝贡”体制之所以仍为明代东亚国际秩序的外在表现形式,是由以下两个因素决定的。第一,历史客观性。首先,直至明代,中国的政治、经济和文化仍居东亚各国领先地位。延续两千年中央集权的政治制度高度成熟,社会经济和科学技术空前繁荣,物质产品较前代更为丰富,儒家思想文化,以及由此造就的社会文明制度,仍具有广泛影响力,为东亚各国所效仿。领先的国际地位,依然是中国与外国交往时明朝人考虑的出发点。因此,儒家传统的华夷观,也就依然是明朝人考虑东亚国际秩序时的思想基础。其次,“华夷观”虽为中国所提出,但至明代仍为东亚国家所接受,已成为国际共识,这也是“朝贡”体制得以存在和维持的客观基础。朝鲜方面自不待言。日本征西将军怀良曾说:“吾国虽夷,僻在扶桑,未尝不慕中国之化而通贡奉。”[6]卷68洪武四年十月癸巳第二,相对稳定性。首先,当中国政治、经济和文化等各方面在东亚地区的领先地位没有发生根本性改变时,当儒家思想文化的影响力仍发挥巨大作用时,“朝贡”体制就仍是维护以中国为中心的东亚国际秩序运行的表现形式。换言之,只有当东亚国家间力量对比发生根本性变化,东亚国际格局发生改变的时候,更为先进的政治体制及文化传统,能将中国的一切取而代之之时,以“朝贡”体制为表现形式的东亚国际秩序才有可能发生改变。如不是这样,则现实的东亚国际秩序就具有相对稳定性之特点。其次,在明代,“朝贡”体制的相对稳定性还表现在它的不可替代性之一面。朝贡体制源于明朝人的“华夷”观,当“华夷”观念产生的物质基础不发生变化时,那么,这种观念就有相对稳定性之特点,这也就决定了“朝贡”体制在一定时期内具有不可替代性。*与任何事物一样,“朝贡”体制固然有其历史局限性,但不应是这个体制遭诟病的理由。任何穿越时空,忽视当时社会物质基础及历史现状,以现代人的意识苛责古人的选择,不是历史唯物主义应取的态度。

以中国为中心的东亚国际秩序的运行有其自身特点,主要有以下几个方面。第一,东亚国家主权利益和文化传统得到维护和尊重。中国充分尊重朝鲜、日本等国家政治制度和文化选择,不予丝毫之干涉,也不把中国的意识形态强加于其上。洪武二十五年前,高丽王朝四次更迭国王,其间,尽管因国王更迭后发生了高丽、朝鲜严重挑衅中国的事件,给两国关系带来了一定损害,但中国还是尊重高丽人民的选择,对国王更迭不加任何干涉。又如,朝鲜方面对其与日本的交往,一直采取回避中国的态度。实际上,中国对朝日两国间关系非常清楚,但从未置身其间,也从不置喙其事。一个明显的例子是,万历二十七年,中朝联合抗日战争结束后,日本欲与朝鲜强和,朝鲜向中国通报此事,征求中国意见。中国对两国复交不予表态,任由朝鲜自行处理。洪武三年,朱元璋明确对高丽国王说:“(其国)凡仪制服用,许从本俗。”[11]卷42《世家》卷42《恭愍王五》洪武三年五月甲寅第二,较弱的约束力。如,关于各国在“朝贡”时间、船只和人员数量上,虽然中国做了较为具体规定,并多次予以强调,但日本和朝鲜多不遵行。中国也多从人情考虑,不予纠正,采取来则抚之,去则听之态度。第三,以地区和平稳定、国家安全为基本价值取向。这种价值取向充分体现在明朝皇帝给朝鲜、日本的国书中。如像“共保承平”、“永安境土”、“永享太平之福”、“尽夷夏之咸安”等语无不常用。“今思与普天下之共享升平之治……庇其国王世保境土,使风雨以时,年谷丰登,民庶得以靖安”[6]卷48洪武三年正月庚子等大段文字也时或出现。这些话语无不表明了中国祈求东亚和平稳定之愿望。

“朝贡”体制对促进地区国家间往来发挥了积极作用,主要有以下两个方面。

第一,使臣往来比以往增多,国家间关系处于相对稳定状态。下表或许能说明这个问题。

中朝使臣往来中国→朝鲜朝鲜→中国中日使臣往来中国→日本日本→中国朝日使臣往来朝鲜→日本日本→朝鲜1明代以前20888246814242共计1343年0.130.650.0030.050.010.023明代1611299163722704共计277年0.64.60.060.130.080.25说明①→表示使臣出使方向②“共计1343年”是东汉25年至元末1368年相隔年数(文献记载的朝鲜、日本与中国往来均始于东汉)。③1、3栏表示使臣往来的绝对数。数据来源,请参阅前各章节。④2、4栏表示使臣往来的相对数。相对数表示平均每年使臣出使的次数。相对数来源,是以绝对数除年代数得出。

如果将明代使臣出使次数,与明代前使臣出使次数相比较的话,很明显,明代,各国使臣出使的次数,或绝对数,或相对数,要高于明代以前各朝代各国使臣出使次数的总和。这表明,“朝贡”体制对活跃各国间联系,稳定东亚国际秩序起到了促进作用。例如,明代以前,朝鲜使臣出使中国共计882次,平均每年0.65次;明代,朝鲜使臣出使1 299次,平均每年4.6次,无论绝对数,抑或相对数,明代使臣出使中国的次数都高于明代以前的次数。明代以前,中国使臣出使朝鲜半岛的次数是208次,平均每年0.13次;明代,中国使臣出使161次,平均每年0.6次;绝对数比较,明代以前高于明代,但相对数比较,明代高于明代以前,在此,相对数更具决定性意义。中国与日本情况也一样,数据表明,明代,中日间联系较明代前增多。

第二,东亚国际秩序处于“朝贡”体系中的有序发展状态。中国对朝鲜和日本明确提出了“贡物”品种、“朝贡”时间、人员要求;给日本勘合,使日本对中国的贸易在“朝贡”体制下进行;按惯例,朝鲜在中国三大节前遣使朝贡,同时使臣进行贸易,中国虽未给朝鲜勘合,但朝鲜也是在“朝贡”体制下完成对中国的贸易。这种在“朝贡”体系下的贸易形式,是规范东亚国际关系,使国与国关系处在有序状态之下的有益尝试,特别是对日本而言,更如此。

(二)中国是东亚国际秩序稳定的中坚力量

朱元璋建立明朝政权后,立即派使臣出使周边各国,报元亡明兴,已主中国。时,东亚一派乱象。高丽王朝已走向没落,亲元势力掌握朝政,对新建立的明朝,明里奉表称臣,暗里消极对抗。日本已进入室町时代,各方势力激烈争斗,国内长期处于动乱之中,倭寇乘机兴起,侵扰中国,幕府将军对中国也多不恭。面对这种局面,朱元璋发挥高度的政治智慧,以灵活和平的手段处理与高丽(朝鲜)、日本的关系。

洪武二十一年五月,高丽国王辛禑攻辽东,朱元璋将举兵征之,亲卜宗庙,方致斋,又闻高丽兵退而罢[11]卷137《列传》卷50《辛禑五昌》洪武二十一年六月,不予追究。朝鲜国王李成桂用人不当,奸臣郑道传涉“表章案”,为避朱元璋传唤,撰《五阵图》,以练兵为名,密谋攻辽。五军都督府及兵部上言,请讨之,为朱元璋制止,说:“朕欲止朝鲜生衅者,将以安民也。兴师伐之,固不为难,得无殃其民乎?”只命礼部移文责之[6]卷257洪武三十一年四月庚辰。中朝两次政治危机,均濒于战争边缘,为朱元璋及时制止。

面对倭寇肆意侵扰,怀良、源义满等的多次无礼,朱元璋一面传书责让之,一面积极采取各项防御措施,拒敌于外。大致有以下几个方面。第一,派得力将臣参与防倭工作。洪武八年,命靖宁侯叶升巡行浙江、福建等卫所,督造防倭海船[6]卷99洪武八年四月丙申。十七年,命信国公汤和巡视浙江、福建沿海城池[6]卷159洪武十七年正月壬戌。第二,改编行政编制。九年,改登州为府,置蓬莱县,以增兵卫[6]卷106洪武九年五月壬午。二十年,废宁波昌国县,徙其民为宁波卫卒[6]卷182洪武二十年六月丁亥。第三,多造海舟。五年,诏浙江、福建濒海九卫造海舟660艘[6]卷75洪武五年八月甲申;改造多橹快船[6]卷76洪武五年十一月癸亥。第四,筑城增兵。二十年,汤和于滨海之地筑59城,增置兵员58 750余名[6]卷187洪武二十年十一月己丑。第五,扩大军事建置,增加沿海卫所。洪武二十年后,朱元璋加强了东南沿海地区的防卫力量,收到了一定效果。据不完全统计,自洪武十九年至三十一年,分不同阶段在浙江、福建、广东和山东沿海等地置卫所和巡检司,计,卫37,千户所82,巡检司207[24]卷3、4、5、7。

虽然倭寇侵边扰害,幕府将军禁止不力,引起朱元璋极大愤慨,多次谴责之,并也曾警告“征讨之师控弦以待”,但终弃武不用,坚持积极防御之策。此后,更立祖训,将日本列为不征之国[25]6,为后世所严守。朱元璋认为:兴兵,则致伤人命。朱元璋的理念、采取的防倭措施及制定的对日政策,为其后历朝皇帝所遵守,有明一代中国一直对日本采取的克制态度,保证了东亚国际秩序的和平与稳定。

万历二十年,面对日本发动的东亚侵略战争,中国不惧牺牲,毅然出兵回击,制止了战争的扩大和蔓延。万历二十七年,神宗皇帝以平倭诏告天下,说:“朕念朝鲜世称恭顺,适遭困厄,岂宜坐观。若使弱者不扶,谁其怀德;强者逃罚,谁其畏威……我国家仁恩浩荡,恭顺者无困不援,义武奋扬;跳梁者虽强必戮。”[26]卷334万历二十七年闰四月丙戌表现了中国保卫东亚和平的意志和决心,体现了大国对国际社会负责任的态度。

(三)儒家文化是维护东亚国际秩序稳定的思想基础

儒家文化博大精深,其核心内容是“仁”。“仁”的思想内涵也极其丰富,其中之一即“爱人”,它体现的是重视人的生命,以人为本的思想。以“仁”为核心的儒家文化,在对外关系上,体现的是“和平”精神,即国家间的“和谐”相处。在以中国为中心的东亚国际秩序中,儒家文化成为明代中国人处理国际事务的指导思想基础,它所贯彻的就是东亚各国“和平相处”理念。但儒家文化在东亚各国的接受程度并不相同,因此,各国在处理国际事务上会有不同的表现。

箕子率族众东走朝鲜,开传播华夏文明于半岛之端,自此“文教不绝,共称礼义之邦”[27]11上第2册第530页。汉四郡之建立,更为儒家思想传入朝鲜半岛提供了可靠通道。此后,儒家文化通过国家间交往、使臣不断往来,源源不断地传播开去,已成为常态。后晋天福八年(943),高丽开国国王王琏亲述建国大纲《训要十条》,说,“惟我东方,旧慕唐风,文物礼乐,悉遵其制”,明确了其文化建设上的大政方针,并建国学、大学、四门及九斋学堂,传授儒家经典。课目主要有《周易》、《尚书》、《周礼》、《礼记》、《毛诗》、《春秋》、《左氏传》、《公羊传》、《谷梁传》等,各为一经,《孝经》、《论语》必令兼通[11]卷74《志》28《选举2·学校》。后周显德五年(958),仿中国科举之法,设立科举制度,以后周人双冀为知贡举,袭唐制,设制述、明经二科,及医卜地理等杂科,此系朝鲜半岛科举制度之始。元至正四年(1344),高丽二十九世国王王昕率先垂范,始开经筵,命朝中大臣48人“分为四番,更日侍读”[27]14上第3册第208页,开朝鲜半岛国王学习中国文化之先。

朝鲜王朝建立后,儒学愈益成为全社会的正统文化。李成桂在施政纲领中指出:“文武两科,不可偏废,内而国学,外而乡校,增置生徒,敦加讲劝,养育人才”[12]卷1洪武二十五年七月丁未,使朝鲜半岛的教育制度和科举制度更加完备,四书、五经成为各科必考科目。应教育和科举对图书的需要,国王动员社会力量,大量翻刻儒家经典,儒家书籍在全社会得到广泛流传。如世宗国王“赐《大学》、《中庸》、《论语》、《孟子》、《诗》、《书》、《礼记》、《易》、《春秋》、《性理大全》各二件、《小学》十件于济州乡校”[15]卷69宣德十年九月己丑。高丽国王始开经筵,但不常设。自李成桂始,历朝国王均坐经筵,已制度化,研读范围之广超过前代,《尚书》、《诗经》、《礼记》、《周易》、《春秋》、《中庸》、《孟子》、《大学》、《论语》等无不成为国王学习的内容。

长期以来,朝鲜半岛通行汉字。正统十一年(1446),世宗国王发明了朝鲜文字:训民正音,其目的是使百姓“有所欲言”得“伸其情”。朝鲜文字的发明并未成为儒家文化在朝鲜传播的障碍。第一,直至清末,汉字仍然是朝鲜的通行文字,如《李朝实录》、《经国大典》、《国朝宝鉴》等国家典籍仍用汉字写成,朝鲜文人仍以汉字写作。第二,朝鲜政府用训民正音翻译了不少儒家经典,供社会普通民众阅读,从而推动了儒家文化在社会基层的传播。

儒家思想文化指导着朝鲜的外交实践。如朝鲜在处理与日本的关系时,本着“仁”的精神实质采取的和平态度,对维护东亚国际秩序的稳定做出了贡献。

梁承圣元年(552),佛教由百济传入日本后,受到了统治阶级的重视;至奈良时代(710-794),在政府的支持和提倡下,得到了迅速传播,全国各地广造寺院,佛教与政治密切结合在一起。平安时代(794-1184),随着中央集权制的衰落和庄园制的发展,佛教从受朝廷支持转向受贵族保护,寺院与贵族的结合日趋紧密。镰仓时代(1184-1333),在旧有佛教基础上,出现了新的教派,特别是禅宗,得到了慕府的支持和日本社会广泛地认同与接受。尽管不同时期佛教宗派有所变化,但佛教一直是统治日本的主流思想意识形态。

日本始无文字。西晋太康五年(284),汉字由百济传入日本,以儒学为代表的中国传统文化也随之传入,但儒学在日本的推广与朝鲜不同。在奈良时代,虽中央设大学寮,地方设国学等传授儒学,但儒学在日本从未受到统治阶级实质性重视,科举制度也从未实行过[28]88;儒学在日本不但从未获得显要之地位,反而被淹没在佛教的汪洋大海之中。

经过“万叶假名”阶段,至九世纪中叶,日本形成了本民族文字—假名。此后,用假名写成的反映日本社会的诗歌、散文、和歌等大量出现,日本文学开始逐渐摆脱汉文学的影响,由受汉文学影响的“唐式”文化,向本民族的“国风”文化转变[29]198。随着武士阶级的兴起和镰仓幕府的建立,武家文化繁荣起来,出现了描写武士阶层的文学作品。

对比朝鲜与日本对儒家文化的态度,可以得出两点结论。第一,长期以来,朝鲜对儒学采取了全面吸收的态度,使其在全社会得到了广泛传播。至明代,儒家文化已成为朝鲜社会的主流文化。日本对中国文化 采取为我所用的自主选择性态度,包括儒学。至明代,儒学在日本表现为佛教的附庸品,从未形成独立发展的局面,更不可能成为统治阶级的指导思想。第二,明代,武士阶层完全统治了日本,形成了独特的武士文化及武士道思想,为我所用地吸收了儒家“忠”的思想,变化为家臣对主君的“忠节”,崇尚武勇轻生。儒学中的核心内容“仁”遭抛弃。

朝鲜与日本对儒家文化的不同态度,决定了他们在东亚国际秩序中的不同作为。由于朝鲜同中国一样,采取了相同的治国文化,因此,在外交上均表现为内敛性,对国际事务多采取包容和忍让态度。日本采用了不同的治国文化,特别是武士道思想和精神得到提倡和宣扬,在对外关系上则明显表现出扩张性。

(四)国际政治与经济密切相关性的历史经验和教训

明代东亚国际秩序中一个值得注意的历史现象和事实是,国家间政治与经济具有密切相关性。在国际关系中,政治与经济是不可截然分割的一体,是一体中的两个方面。二者中,政治关系为先,是经济关系的基础。既没有单纯性的国与国间的政治关系,也不可能存在没有政治基础为先决条件下的经济联系。

洪武初年,高丽国王王颛与明朝建立了友好的外交关系,使臣往来不断,除国王贡物外,高丽使臣还带来了大批贡外之物在中国交易。时,高丽使臣来中国乘船走海路,因船只载物量较大,故带来物品较多,以致中国相关部门欲征其税。洪武三年,中书省臣禀报,高丽使臣入贡者多赍私物货鬻,要征其税;四年九月,户部亦言,高丽海舶至太仓,应征其税,均为朱元璋止之,言,“听其交易,勿征其税”[6]卷57洪武三年十月丁巳。中书省还言,高丽使臣多带物出境,请加禁止,朱元璋也诏勿禁。五年之后,高丽王朝和朝鲜王朝连续发生了杀使案、弑君案、表章案等政治事件,使中国与高丽和朝鲜王朝关系持续在低谷徘徊。朱元璋或扣留来华使臣,调查案件原委,或数次指示辽东,阻止朝鲜使臣入境,均大大影响了高丽和朝鲜使臣在中国的贸易活动。在这种国际形势下,即使其间两国关系有短暂缓和,高丽和朝鲜使臣也把出使中国视为畏途,来后多谨言慎行,其贸易活动基本陷于停止状态。

自永乐始,中国与朝鲜政治关系逐渐走向正常化后,朝鲜对中国的贸易活动又开始活跃起来。进入嘉靖年后,两国政治关系较前期又有所进步,进入了新阶段,朝鲜对中国的贸易也随之空前膨胀。其表现形式是:第一,贸易品种类和数量都极度地扩大了。从种类上看,较固定的种类是缎匹、药材和图书,而其他如食品、日用百货等都成为使臣贸易的对象。从数量上看,朝鲜使臣平均每年4.6个行次的中国之行,浩荡往返于中国、朝鲜一线,使贸易渠道固定且长期化。另一方面,随着朝鲜官、私两方对中国物品需求量增加及市场的扩大,促使使臣贸易量也扩大到使臣携带能量的极限。第二,朝鲜优质端川白银的大量开采和使用,更加快速地推动了朝中贸易。以往朝鲜使臣来中国要携带大量布匹,贸易形式以物物交换为主,多有不便。自端川银出现后,贸易形式以持银来华购物为主。使臣赍银动辄上万两,小不下数千两。中国商人与朝鲜使臣贸易,口必称“非端川银不可”。

洪武时期,日本虽与中国建立了联系,但一直处于不睦状态。在这个时期,日本遣使中国共10次,其中6次被拒,被拒的原因或无表文,或不奉明朝正朔,日本对华贸易因此受阻。

源义满执政后,自建文三年至永乐六年,日本遣使朝贡达8次之多。永乐二年,明朝始给日本勘合百道,令十年一贡,每贡正副使勿过二百人[30]卷13《成祖文皇帝》第7页[31]卷13第11页。而永乐三年至六年,日本朝贡达7次,平均每年1.75次。可见这一时期日本并未遵守十年一贡之规定,而在中日友好大前提下,中国也从人情角度出发,不予以纠正,日本对货贸易实际扩大了。源义持做第四代将军后,自断与中国的关系。虽朱棣遣使力陈“两国往来之利”,“邻国通好,商贾往来、安边利民”等意义,均不为源义持所动。自永乐八年后,日本再未遣使中国,中日经济联系也就此中止。

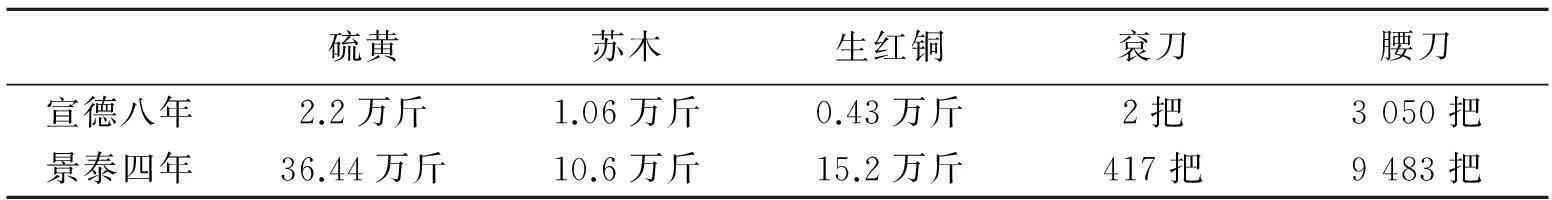

宣德七年后,在较为稳定的政治关系前提下,两国经济联系也得到恢复。宣德年间,再给日本新勘合,仍定为十年一贡,人不过三百,船不过三艘[7]卷322《列传》第210《外国三·日本》[32]卷105《朝贡一·东南夷上·日本》。此后,正统、弘治和正德等年间,中国均给日本勘合。日本适时朝贡,并与中国贸易,而且,日本对中国的贸易量有增长趋势,以宣德八年和景泰四年两次朝贡贸易量对比可看出其中变化。

硫黄苏木生红铜袞刀腰刀宣德八年2.2万斤1.06万斤0.43万斤2把3050把景泰四年36.44万斤10.6万斤15.2万斤417把9483把

史料来源:《明英宗实录》卷236,台北:“中央研究院”史语所校印本,1983年,第1-2页。

如按宣德年间价值量计算,景泰四年商货价值量值银21.773 2万两,比之宣德年多出十倍。景泰年间日本对中国贸易量的增长,除两国政治关系相对稳定外,宣德年间“贡物时值甚廉,给之太厚”,是促使日本对华贸易“比旧俱增数十倍,盖缘旧日获利而去,故今倍数而来”的重要原因。

应该看到,虽然这一时期中日两国政治关系相对较为平稳,但远没有恢复到源义满当政时的水平,因此,中国把日本对中国的贸易,基本限制在十年一贡的规定内。由此看开去,有些年份日本来华贸易量可能会大一些,但有固定时间和固定船数的约束,基本制约了其对华贸易量的无限扩大。

嘉靖二年宁波倭乱后,中国两次命日本将案犯送来中国,日本置之不理,而一味索要嘉靖勘合。中国退其次,命将前朝未用勘合缴清后,再予新勘合。日本仍不理,此后的十八年里日本再无贡事。十九年,幕府将军源义晴复请通贡,再言“给赐嘉靖新勘合,及归素卿等并原留货物”,仍不提宗设倭乱要犯事。应帝命,礼部与兵、刑二部及都察院会议,认为,夷情谲诈,难信勘合,仍令旧给勘合缴完,始易以新。以后贡期定以十年,夷使不过百名,贡船不过三只,违者阻回,督遣使者归国[20]卷234嘉靖十九年二月丙戌。

二十三年八月,源义晴又遣使入贡,贡未及期,且无表文,诏如例阻回[20]卷289嘉靖二十三年八月戊辰。二十六年十一月,再遣使周良等求贡,仍未至贡期,且四船六百人先至,仍例阻回。至二十八年及十年贡期,中国方予接待周良一行[20]卷349嘉靖二十八年六月甲寅。

同在十年一贡规定的条件下,永乐三年至六年,中国接待了7次贡使;而嘉靖初年,中国严格执行十年一贡之规定,不及贡期如例阻回。两相对比,中国对日本贡期采取的截然不同态度,是政治与经济之密切相关性的最好例证。

政治与经济相关性在朝鲜对日本关系上也得到了有力说明。如前述,正德五年之“三浦倭乱”后,朝鲜与日本地方上的政治关系受到了极大影响,朝鲜与对马岛断交。其后果,不但对马岛,日本幕府对朝鲜的经济联系也就此中断,引起幕府恐慌,立即派使来朝鲜说合。在幕府数使力请下,朝鲜与对马岛定立“壬申约条”,将日本每年遣船50只,调整为25只,削减了日本对朝鲜贸易。嘉靖二十三年,倭人大举陷蛇梁,朝日政治互信再受损伤,经朝鲜君臣议,再与日本立“丁未约条”。“丁未约条”是“壬申约条”之补充,且更加严格。如“壬申约条”,未确定船只大小,因此,日本25只来船均为大船。“丁未约条”明确大中小船之数,实则再次缩减了日本对朝贸易量,故倭人皆怨恨。当时,中国东南沿海倭宼渐起,而朝鲜沿海相对稳定,对马岛窃为己功,上书礼曹曰:“贼倭入寇上国,杀掠甚多,其害不及贵国之境,皆我之功也。”[19]卷14嘉靖三十三年闰三月甲子意在改约条,复旧额。仍不许。

五、结语

东亚国际秩序,作为一种机制,为维护地区和平与稳定发挥了促进作用。在这个机制中,中国、朝鲜和日本的不同态度和表现,从不同层面对地区形势造成这样那样的影响。

中国,以其国际地位,担当了东亚国际秩序倡导者和组织者重任,为保障其有序运行,付出了极大努力。中国是维护东亚地区和平稳定的核心力量。

洪武三年七月,高丽王朝始奉明朝正朔;朝鲜王朝建立后,更是持奉不断。明代是中国历史上与朝鲜半岛关系最为密切时期,两国政治经济文化联系达到了空前高度,这决定了朝鲜是东亚国际秩序的支持者,并为维护其运行做出了重大贡献。朝鲜不但组织军事力量反击倭寇侵扰,而且多次向中国通报倭情,献倭俘;万历二十年,当日本倾国举兵来犯之时,更是多方组织力量进行顽强抵抗,与中国一起保卫了东亚地区和平秩序,但同时也遭受了巨大物命损伤。

与朝鲜相反,东亚国际秩序遭到了来自日本的严重挑战。日本加入东亚国际秩序中来,或出于物质利益之需,或受国内国际形势所迫,而非诚悦心服,其妄自尊大的民族意识完全支配了其外交行为,推翻重组东亚国际秩序之动机也时时闪现。万历二十年日本发动的侵略朝鲜战争,是日本历史上第一次将矛头指向中国的对外侵略战争。或有一说,“朝鲜可服而不可取”,“明可和而不可服”[33]卷之8第27页,此语道破了日本称霸东亚的野心。日本的所言所为,无不表明该国是东亚地区不稳定因素的根源所在,是东亚国际秩序的直接颠覆者。认清日本在东亚地区领土扩张政策的图谋,清算其对外发动的一系列侵略战争,明代是起点。

参考文献:

[1]后汉书[M].北京:中华书局,1997.

[2]宋书[M].北京:中华书局,1997.

[3]小岛宪之等校注.日本书纪[M].东京:小学馆,1998.

[4]隋书[M].北京:中华书局,1997.

[5]元史[M].北京:中华书局,1997.

[6]明太祖实录[M].台北:“中央研究院”史语所,1983.

[7]明史[M].北京:中华书局,1997.

[8]李言恭,郝杰.日本考[M].北京:中华书局,1983.

[9]中岛竦校订.善邻国宝记[M].东京:文求堂书店,1931.

[10]明太宗实录[M].台北:“中央研究院”史语所,1983.

[11]郑麟趾.高丽史[M]//四库全书存目丛书.史部第162册.济南:齐鲁书社,1996.

[12]李朝太祖实录[M].东京:学习院东洋文化研究所,1953.

[13]李朝太宗实录[M].东京:学习院东洋文化研究所,1955.

[14]燕山君日记[M].东京:学习院东洋文化研究所,1958.

[15]李朝世宗实录[M].东京:学习院东洋文化研究所,1956.

[16]李朝成宗实录[M].东京:学习院东洋文化研究所,1958.

[17]李朝世祖实录[M].东京:学习院东洋文化研究所,1957.

[18]李朝中宗实录[M].东京:学习院东洋文化研究所,1959.

[19]李朝明宗实录[M].东京:学习院东洋文化研究所,1960.

[20]明世宗实录[M].台北:“中央研究院”史语所,1983.

[21]雷礼,等.皇明大政记[M]//续修四库全书.第354册.上海:上海古籍出版社,2003.

[22]赖襄子成.日本外史[M].上海:上海读史堂刻本,1885.

[23]李寿轩.寿轩先生文集[M]//韩国历代文集丛书.第571册.汉城:韩国文集编纂委员会,1987.

[24]胡宗宪.筹海图编[M]//文渊阁四库全书.第584册.台北:商务印书馆,1986.

[25]朱元璋.皇明祖训[M]//四库全书存目丛书.史部第264册.济南:齐鲁书社,1996.

[26]明神宗实录[M].台北:“中央研究院”史语所,1983.

[27]安鼎福.东史纲目[M].汉城:景仁文化社,1970.

[28]井上清.日本历史:四[M].天津:天津人民出版社,1994.

[29]木宫泰彦.日中文化交流史[M].北京:商务印书馆,1980.

[30]黄光升.昭代典则[M]//续修四库全书.第351册.上海:上海古籍出版社,2003.

[31]陈建撰,沈国元补.皇明从信录[M]//续修四库全书.第355册.上海:上海古籍出版社,2003.

[32]大明会典[M].扬州:广陵书社,2007.

[33]中井积善.逸史[M].怀德堂刻本,1848.

责任编辑张颖超

网址:http://xbbjb.swu.edu.cn

中图分类号:K249

文献标识码:A

文章编号:1673-9841(2016)01-0147-16

基金项目:国家社会科学 “明代中国朝鲜日本三国关系与东亚国际秩序研究”(12BZS037),项目负责人:高艳林。

作者简介:高艳林,历史学博士,南开大学历史学院,副教授。

收稿日期:*2015-10-25

DOI:10.13718/j.cnki.xdsk.2016.01.020