大友良英:不纯粹现场与声音游戏

2016-02-23兰乂爻

兰乂爻

兰爻

自由撰稿人。以持观望与敬畏之心为荣的阅读者。

专栏简介:

日本现代派先锋音乐,内容涵盖前卫电声、噪音实验、自由即兴、新迷幻等多重领域,以其风格之诡异、形式之丰富、奇人异士之多,已经在现代音乐世界里形成一派神秘而独立的景观。本专栏文章意图并不在于对形式概念和流派类别进行划分介绍,因为许多界线本来就是模糊不清的,尤其在先锋音乐领域,分类常常是一件吃力不讨好的事情。在每一位音乐家本人的音乐探索之中,往往凝聚着更多关于形式的真理。

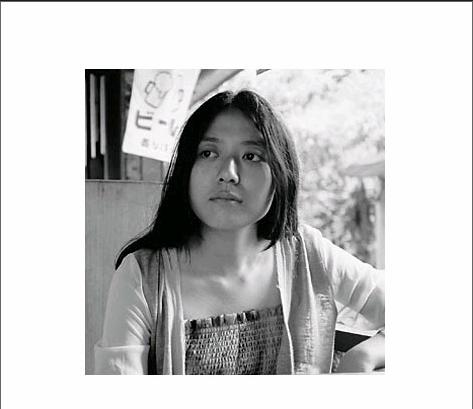

如果你成长于电子音乐产生并蓬勃发展的20世纪50、60年代,有一个以电子工程师为职业的父亲,如果你同时具备着奇妙的好奇心与创造力,并恰巧在精力旺盛的青春期迷恋上了爵士音乐,如果你选择把音乐作为自己未来研究的唯一目标,那么你很有可能成为一个名叫大友良英的实验音乐人,也可能成为一个名叫大友良英的电影配乐师,还有可能成为一个名叫大友良英的自由爵士乐手。

黑胶唱盘采样:拼贴与声音游戏

使用黑胶唱盘进行自由拼贴、采样创作,被认为是大友良英(Otomo Yoshihide)在实验音乐领域所做出的最具开创性、先锋性的探索。在他早期的专辑里,例如《Silanganan Ingay》,你能品尝到最原始的“暴力采样”风格—各种现成声音的裁剪、拼凑、叠加,制造出一个自然声响的大拼盘,上面撒了一层薄薄的芥末—有点刺激,但可以接受。倘若在它面前闭上眼睛,你会发现,那些稀奇古怪的声音构成了你周围环境的全部,通过想象与推理,你可以在现实中轻易指出它们的位置,你可能会同意接纳它们,却无法轻易获知它们存在的意义。

如果我们认可“拼贴”一词在后现代主义语境中的概念,认可其中所包含的游戏的性格和反讽的趣味,我们就可以说,企图获取意义本身就是徒劳之举,因为它的根本目的在于解构,而不是创造。通过将现成之声与它之前所处的环境相分离,通过对其进行非现实的重组,艺术家消解了声音的初始意义,同时创造出别具一格的另类声音形式—但你无法证明它是重要的,归根结底,那不过是无关紧要的意义衍生品罢了。

无论大友良英本人是否同意这个观点,一个显而易见的事实是,我们无法从那声音的网络中获取到任何有效的信息。当音乐已经不在,音响被从它的上下文中提取出来,声音本身已经丧失了全部内容。然而我们却不得不承认,这无意义的声音有时也能够变得动听。随着各种声响的不断浮现、沉寂、再生,在声音与声音的间隙中反而产生了无穷无尽的意味。这间隙有点类似于谈话中的沉默或者记忆中的留白,充满了可能性,让人在回味上一个声音的同时,产生了对下一个声音的期待。

如此看来,这也许更像是一种神奇的心理游戏:大屏幕上的影像不断闪烁、变化,反复释放出一些彼此之间毫无关联的信号,观众却只需要凝视着画面,认真感受自己精神底层正在发生的思想、情感、记忆的起落与曲折。

大学时期,大友良英有两个特定的研究目标:“二战”时期的日本流行音乐和“文革”时期的中国器乐。在1996年发行的专辑《革命京剧》(《Revolutionary Pekinese Opera》),就集中体现了他所取得的关于中国元素的研究成果:京剧文化、传统音乐、港产片、样板戏、革命、宣传口号……政治性似乎是明显的,但我们很难由此就断定大友良英的政治诉求,最好还是将其当做一种具有政治关联性的审美趣味。

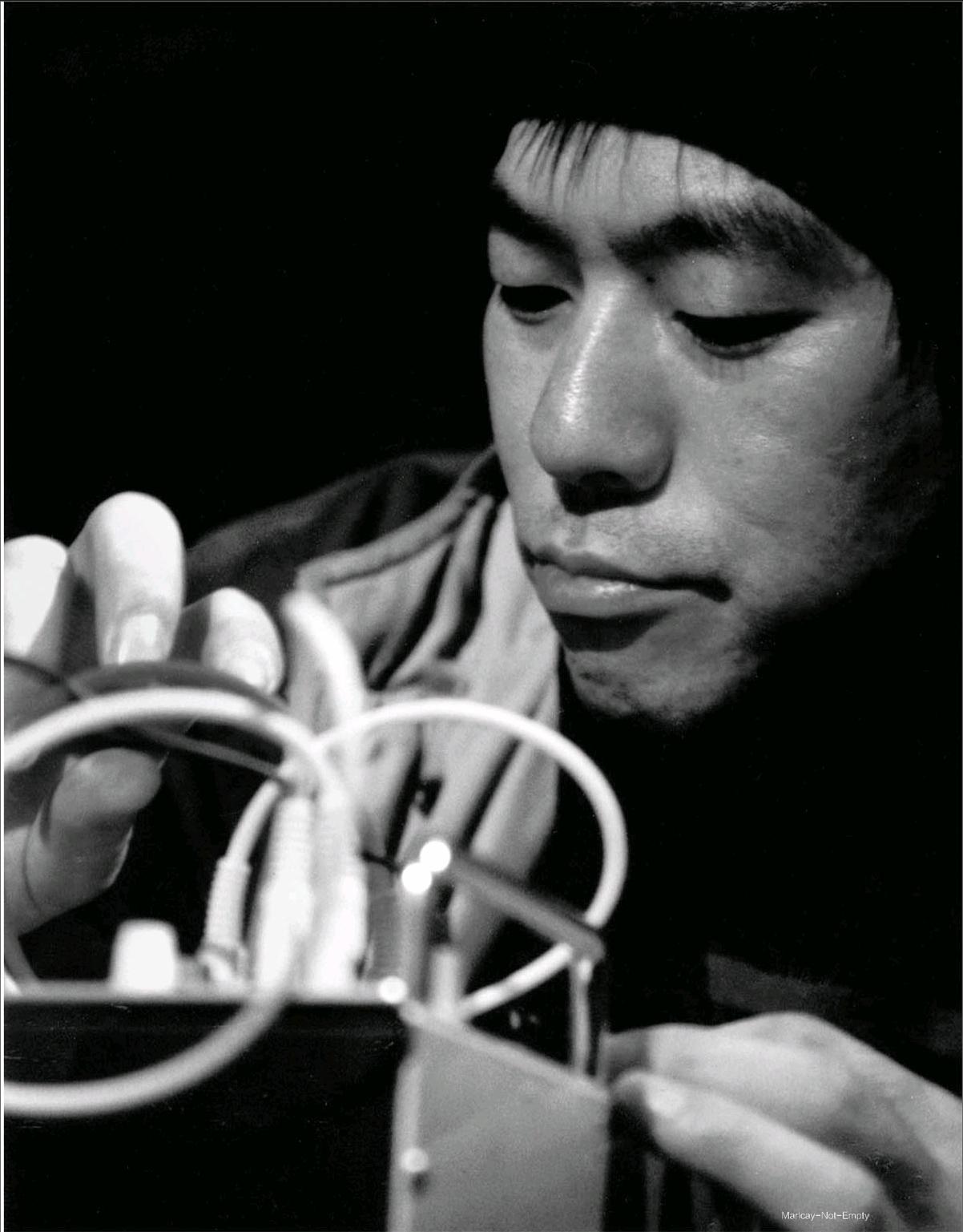

在对唱盘拼贴采样进行了若干年的探索之后,大友良英在暴力采样的基础上,提出了“后采样”的概念,大量使用电子设备,声响效果也呈愈加精微之势。现成声音的密度被大规模地降低了,唱盘独奏成为大友良英最具代表性的、观赏性极强的现场演出方式。对于声音的把玩,似乎转向了对于仪器的把玩,大友良英像一个被好奇心驱使的孩子,或者一个全神贯注的科学家,在唱盘机上玩儿起了橡皮筋,玩儿起了琴弓,玩儿起了打蛋器,玩儿起了火。他玩儿得专心,观众也看得入迷。倘若要在这样的表演面前闭上眼睛,结果一定得不偿失。所谓“采样”与“拼贴”的内容,已经被彻底弱化,通过在唱盘上进行各种各样的实验,大友良英试图把握声音的趣味,在不断的酝酿、生产与破坏中,寻找潜意识中声音流动的方向。在这个过程里,行为的作用似乎变得同样重要,当大友良英扬起手中的黑胶唱盘,一张张毫不留情地敲碎在机器上时,我想,这莫不是体现着某种精妙的摇滚精神么?

即兴与现场建设:“我不喜欢任何纯粹的东西,不仅仅是音乐”

在“后采样”的声音实验中,“即兴”已经被认为是一个相当重要的概念,最关键的并不是做出何种类型的音乐,而是音乐被创作、被倾听的过程。在一次采访中,大友良英曾经肯定地表示,他实际上非常反对唱盘音乐,不光是唱盘,还有后来的CD唱机、mp3等音乐播放设备。这些设备消灭了人的耳朵与音乐之间的距离,使音乐的传输过程变得异常纯粹而简单,而他不喜欢任何纯粹的东西。他曾经做过一个声音装置,在唱盘机与听众之间设置许多物件,许多障碍,通过这种方式,让人们去想象声音在传输的过程中会发生哪些变化。

这种思想带来了新的启发,音乐的空间性变得和它的时间性同等重要,音乐创作的行为也变得像音乐作品本身一样神圣,“过程”成为一个不可被忽略的元素,忽略了它,就等于忽略了最宝贵的真理。这必定可以解释,为什么大友良英如此热衷于现场演出,因为只有在现场的舞台上,演奏的行为才有可能被关注,过程与结果才能具有同等的价值。而这种以解构与破坏为内核的音乐形式,也因为“现场”的存在,同时具有了建设的意义。

在现场建设的过程中,声音的动听与否已经不是问题,因为不断流动和行进的过程本身就可以牢牢抓住人心。同时,建设也意味着一种合作方式,在不同的即兴乐手之间,自然形成某些巧妙的联系,演出的过程看似充满偶然,却常常有着某种必然的走向。正如大友良英参与组成的亚洲音乐团体FEN,四个亚洲人,四张亚洲脸孔,当他们在舞台上共同进行即兴演奏的时候,我们所能听到的,必定只能是一种复杂而独特的“亚洲声音”。这其中似乎蕴藏着某种微妙的政治性,使原本简单、直接的创作与倾听都变成了一种耐人寻味的探索,犹如一个巨大的隐喻,给“即兴”与“建设”的理论蒙上了一层新的面纱。

大友良英说:“我不喜欢任何纯粹的东西,不仅仅是音乐。”我们已经有一些证据可以验证这句话的合理性,然而,对于自由爵士音乐的热爱,似乎只能被当作一个反证。据说,大友良英在高中时期便组建了一支演奏爵士和摇滚的乐队,并担任吉它手。他不单痴迷于Eric Dolphy、Derek Bailey等国外自由爵士乐手,也对日本本土的自由即兴乐手如阿部薰、高柳昌行等非常仰慕。在现场演出中,大友良英的自由爵士独奏让许多观众感到惊艳,他参与过一些自由爵士乐队,他所制作的电影配乐、流行音乐,有许多也呈现出明显的自由爵士风格。良好的自由爵士功底,丰富了大友良英的音乐创作,给冷冰冰的声音实验制造出一种自由、感性的氛围,也使他的现场演出更加富有张力。

电影配乐:另类声音装置

你很有可能看过几部大友良英配乐的电影,却无法将那些配乐与这个“实验音乐人”对号入座。在电影、电视配乐里,大友良英几乎变身为另一个模样,书写着无比简单的旋律,柔美的音符,或者模拟着流行音乐的动感节奏,制造出热血沸腾的喧嚣澎湃。

在上世纪90年达,大友良英为许多中国电影做过配乐。最早是1993年田壮壮导演的政治现实题材电影《蓝风筝》,之后是香港严浩导演的《天国逆子》《我爱厨房》,以及香港许鞍华导演的《女人四十》,舒淇导演的《虎度门》等等。从这些影片的配乐中,我们可以察觉大友良英对中国音乐的了解,也可以领会他制作旋律的功底。在《天国逆子》的配乐编排中,大友良英大量使用他一直很少使用的弦乐乐器,做出的音乐雄浑、大气,像极了坂本龙一为电影《末代皇帝》营造出的那片悲壮。

在一次采访里,大友良英流露出他对音乐与文学之间互动关系的兴趣。相对于随心所欲的自由即兴而言,前提故事的存在,往往给音乐带来一条更加明确的线索。这无疑是另一种方式的建设,只不过这一次,创作者从舞台退下,音乐作品被隐藏至幕后,进入了不可见的黑暗之所。音乐被推入另一层空间,同时被引入黑暗的,还有音乐本身的晦涩。从某种意义上看来,这些电影几乎可以被当作大友良英的另一类声音装置:在光影与故事所设置的“障碍”面前经过,原本“纯粹”的音乐在到达人的耳朵之际,无疑已经不那么纯粹,它经历了许多改变。

要成为一个传统的作曲家,或者演奏一种传统的乐器,我们可能需要十年或者更长的时间,而要做实验音乐,可能一两年就够了。当声音的结构组合可以不再依赖于某种复杂的技术和理论,传统音乐家所表现出的“专业性”似乎已经失去了分量。但是,只要艺术家依然能够不断拓展声音的表现力,让听众切实感受到声音的氛围,领略到声音的魔力,或者从中探测到某些新的思想、新的观念,那么任何对于音乐“可听性”“音乐性”“专业性”的计较,也就都显得没有必要了。