那些潜藏在艺术作品里的时间“秘密”

2016-02-23张宗希

张宗希

每到岁末年初,各种“十大”“百佳”推荐类的清单都约好了似的蜂拥而至,提醒我们,又一年就要去过了。这不,去年的《小于一》还没看完,今年它的作者布罗茨基的另一本书《悲伤与理智》又上了各大榜单。时间过的真快啊。它不仅是把杀猪刀,也是块磨刀石;不仅是岁月神偷,还是贼不走空、雁过留影的不空和影。一句话,时间本身就是个伟大的艺术家。

我们先不细数这一年度的艺术家或展览,且把时间跨度拉长,来看看上个世纪的艺术作品里,隐藏了哪些有关时间或时代的秘密或故事。

文学作品里有关时间的描述我们往往会想到《百年孤独》里的那句经典开头:许多年之后,面对行刑队,奥雷良诺·布恩地亚上校将会想起,他父亲带他去见识冰块的那个下午;那么艺术作品呢?

《下楼梯的裸体女人》 的达达时间

其实任何一件艺术作品,都凝聚着艺术家的时间和精力,也或多或少的带有时代的特色或印记。然而有些作品,一提到时间还是会让人不由的首先想起。比如杜尚那件《下楼梯的裸体女人》。

杜尚将单个的动作,拼凑成一串连续的时间,这些相互叠加在一起的影子,基本抹去了靠真实的形象去揣测其背后时间的可能性,而是将许多孤立的时间同时放在了同一个时间的平面上,即画布。这幅画很快影响到意大利的未来主义绘画和雕塑,后来甚至成为达达主义、超现实主义等艺术流派的源头。

延伸阅读:《亚威农少女》

《记忆的永恒》的超现实时间

与杜尚这幅动态的不同,另一幅有关静态时间的名作是达利的《记忆的永恒》。

画中的各个物象细节精确,高度写实,但整个画面却给人一种荒诞,不合逻辑的感觉。画作用静态的图像显现了时间的流淌性。它背后的时间故事是1924年形成于法国的超现实主义,这场社会运动主要受佛洛依德关于性、梦、无意识的精神分析和一战的影响。

延伸阅读:《一条街的忧郁与神秘》

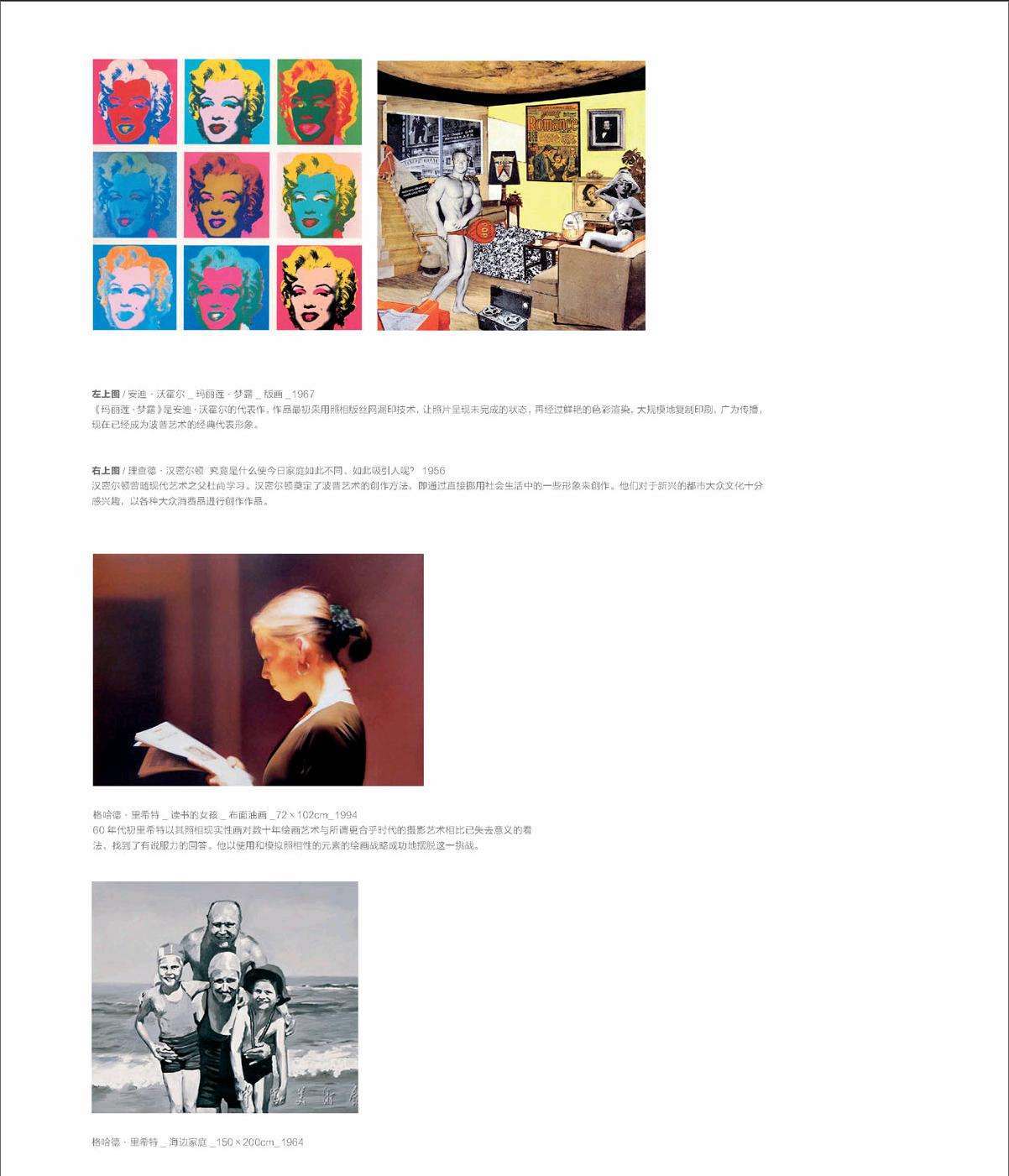

《玛丽莲·梦露》的波普时间

沃霍尔是一个善于运用商业图像的艺术家,作品中的图像来自于时下人们所熟知的人事物,并且人们几乎每天都在消费这些东西。沃霍尔的名言之一是:在未来,每个人都会有十五分钟的成名时间;他又在自传里写到自己的哲学观:一旦你不再想要某个东西,你就会得到它。对比当下消费主义、波普生活,你不得不佩服他的厉害之处。这里面的隐藏着时间的时代性。

延伸阅读:《究竟是什么使今日家庭如此不同、如此吸引人呢?》

格哈德·里希特的 “照片”时间

尽管自诩为德国的波普艺术家,但是哈林·里希特和他的朋友对商业文化的认识与他们在美国与英国的同行有着很大的不同,其根本原因在于他们所处的经济政治环境的差异。他觉得最重要不是与照片的相似,而是将摄影的特征,例如其客观性、保持距离性、真实性以及其放弃艺术性的构图转到自己的画中。里希特的用自己的作品使数十年谣传已死亡的绘画艺术苏醒。这里有着绘画性的“生存”时间。

基于此,我们不再需找里希特的延伸阅读,而是直接进入大画家佛洛依德画中的心理时间。

卢西安·佛洛依德的心理时间

在弗洛伊德的画作中,有着画家的精神或者说心理时间。画家对光的运用带有偏冷或偏暖的主观倾向。让人脱离物象与肌肤,转入内心。令人动容的一件事是,他的母亲有过自杀的经历,为了怕母亲再自杀,佛洛依德让她担任自己的模特。就这样,佛洛依德花了9年,直到母亲去世。

弗洛伊德曾说时间是他生命中最重要的奢侈品。但他会花大量的时间去了解他作品中的主人公,有时候还会花数年时间来作一幅画。他希望他的观众也能做到这一点:弗洛伊德的每一幅作品都有一个不同的主题,观众需要花时间去了解。

和佛洛依德一样,贾科梅蒂也是喜欢长时间待在画室的人。

贾科梅蒂的存在时间

贾科梅蒂的作品不仅反映着战后人性的困境,也体现了大众社会内都市中的个体的困境。这些粗糙的、皱缩的表面,空白、无表情的面容,自远而观的尺寸,使这些瘦小的形体展现出相互间及其与观者本身的荒芜和疏离。

贾科梅蒂的作品也被存在主义哲学家们所推崇,萨特即是之一。贾科梅蒂作品中的细瘦形象诠释了现代主义和存在主义的观点,即现代人的生活变得越来越空洞虚无,没有意义。这里有着存在主义对的虚无的哲学观和时间视。

与贾科梅蒂的作品里人的虚无不同,基佛尔的作品里更多体现的是时间和历史对人的影响。

安塞姆基佛尔的新表现主义时间

安塞姆·基弗和他的同龄人都成长于被分裂的德国,所以他们想做的不是面对过去,而是忘记战争。他1969年至1993年之间的创作主要在思考:为什么德国人会进入战争?他们的民族特性何在?尽管这些作品产生于特殊的年代和地点,但是同样引出了许多普遍存在的问题。他的作品有对战后的思考,同样弥漫着伤逝的时间气息。

《人类之子》:玛格丽特或布罗茨基

看到这幅《人类之子》,突然会莫名的想到布罗茨基的《小于一》有段关于时间的描写,当时作者一个人在语言不通的拥塞的人群和车辆中行走,想到他几年前病逝的父母,他突然觉得眼前的情景就是死后生活(生命已经结束,但活动仍在继续,似乎是永生的样子),但紧接着又写到:“四十五年前,母亲给了我生命。她前年病逝。去年,父亲病逝。我,他们唯一的孩子,沿着雅典黄昏的街道漫步,他们从未见过也不会见到的街道。他们的爱、他们的贫困、他们的奴役的成果—他们的儿子自由地漫步,而他们在奴役中生活,在奴役中死去。由于他不会在人群中撞见他们,他这才意识到他错了,这里不是永生”(《逃离拜占庭》)。—也许,正是这幅画里谜一样的成年男子和布罗茨基的描写让我有了一种奇怪的代入感,让我想起了和外公与外婆生活过的那段少年时代—然而他们已经去了另一个世界。