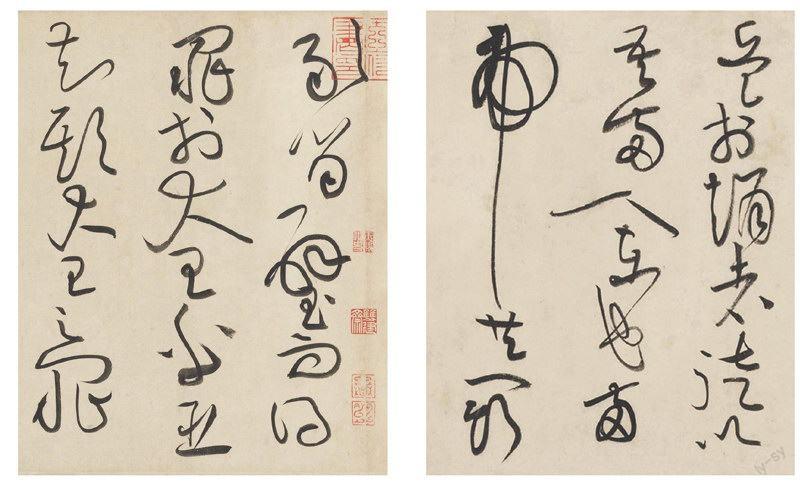

伪好物?大都会馆藏黄庭坚草书《廉蔺传》考

2016-02-21吕子远

吕子远

纽约大都会博物馆关于中国古代书画馆藏颇丰。起步虽晚,却以不乏珍品而成为海外中国书画收藏的重镇。二战之前,美国对中国艺术品追求着重从瓷器转向青铜器、佛像等出土器物;二战之后,随着政治格局改变,美国人开始朝书画领域扩展。如今馆中最引以为傲的中国展品不再是那些琳琅的瓷器,而是辟有专馆展示的中国历代名家书画。其中颇令人瞩目的黄庭坚草书《廉颇蔺相如列传》更是馆内的明星之一,入馆时间在上世纪80年代。

此幅手卷连带诸多宋元名家手迹,悉得自西方著名中国书画收藏家顾洛阜之手。他被视为美国收藏中国书法作品的第一人。顾洛阜毕业于布朗大学,在曼哈顿做出版商时开始收藏英文善本书籍,1946年转向收藏中国艺术。顾氏藏品中有孤本宋代郭熙《树色平远图》、米芾《吴江舟中诗》、宋徽宗《翠竹双禽图》、赵盂頫《三世人马图》等,无论在当时和现在看来,都是不可多得的稀世之品。

流传中的真赝之辨

然而幅书画作品的闻名,除了书画本身,其流传过程中发生的种种故事,也在为其增添魅力。特别是水深不见底的中国书画收藏,更是悬案无数,引人无限遐想。如今仍为人品头论足不休的黄庭坚草书《廉颇蔺相如列传》就是一个很好的例子。此幅手卷名头很响,被视为黄庭坚传世三大真迹之一,且为迄今所见宋以前名家书画中最长的作品。《黄庭坚书法全集》一书当中,主编黄君根据手卷的结字和笔意,认为其与山谷《秋浦歌十五首并跋》风格最为相似,判断此卷应是黄庭坚写在绍圣五年前后。虽则如此,对于《廉蔺传》的质疑之声却从未休止。

近年已有多篇文章讨论此卷真伪问题。最早是李万康在《编号与价格:项元汴书画收藏二释》书中指出本卷笔法稚嫩、妩媚造作,印章多为精仿,疑为张大千的作伪。后有曹大民在《东方早报·艺术评论》第86期发表了《黄庭坚草书廉颇蔺相如列传质疑》,亦从笔法和印鉴着手,条分缕析,对该藏品真伪提出质疑,结论是如今所见已非当日项氏所藏。此文发表后引起很大讨论,不乏反对声音。然而反驳曹氏的声音也铿锵有力,去年许永福发表了《大都会馆藏廉颇蔺相如列传真伪考》(《南京艺术学院学报:美术与设计版》2015年第3期),指出曹文诸多结论轻率,继而从文本、印章、草法等方面详细辨证,结论认为所传属真迹,亦是从项氏手中流传下来的版本。

钩沉真迹认定历程

但若仔细阅读诸家的考证分析,发现大多还是从草法及风格上论证真赝,却还是忽略了许多未能解决的疑问。因为其中一个最大问题是此幅长卷并没有任何黄庭坚的落款,那么我们更应该梳理一下手卷流传的历史脉络,看看它是如何从一幅无款的草书长卷而被认为是黄庭坚的传世真迹。

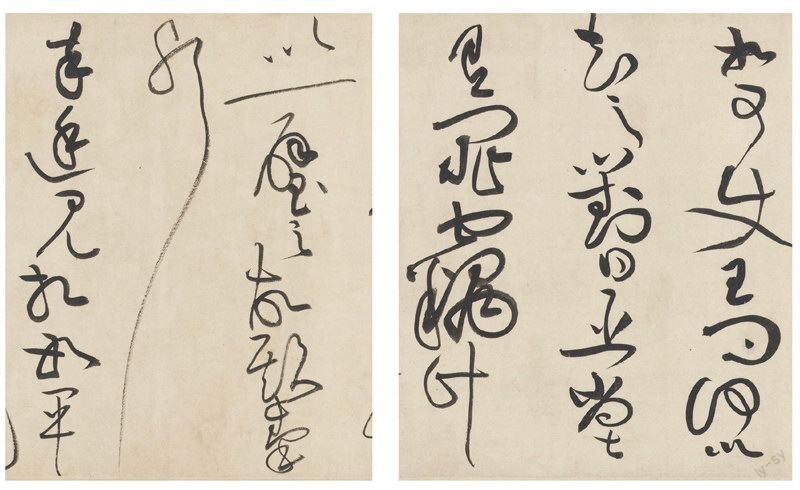

观察此卷,虽然没有山谷落款和印鉴,但从分布在卷中各处的鉴赏印,可以发现作品传递出由宋代至今的流传信息。清代安岐在《墨缘汇观录》卷一中这样描述:

廉颇蔺相如传卷,白纸本,大草书,纸墨皆精。首押“绍兴”连珠大玺,下有“内省斋”白文印。前有半铃朱文印。纸计三十接,每接缝押“内府书印”并“绍兴”连珠大玺。后不书欸。本传拖尾押“绍兴”连珠小玺并“绍兴”腰圆朱文小玺、“秋壑图书”朱文大印。后拖尾有“欧阳元”(避清讳,故玄称元)印。卷经项氏所藏。

情况和如今所见相类。这些印玺传递的信息是此卷曾藏于南宋高宗内府,后为贾似道所藏。在项元汴得到此卷前,安岐所未提及的还有欧阳玄、顾禄的印章,透露出作品在元代及明初的收藏情况。此后流传情况不清,直到成为项氏家藏。

项元汴(1525-1590),嘉兴人,是生活在明代嘉靖、万历年间的著名收藏家。此卷钤有项氏印章六十余枚,非常符合他本人对藏品喜欢“遍黥其体”的作风,并于卷首题记,写道:“宋黄鲁直大草书廉颇蔺相如传帖,项元汴珍秘,其值百金。”项氏身故后,传帖传入安岐之手。

清代此卷曾入宫廷,成为乾隆内府收藏,故卷中盖有“乾隆御览之宝”和“石渠宝笈”之印,后来再赏赐给成亲王永理。永理曾在另一卷黄庭坚草书《太白忆旧游诗卷》题跋提到御赏之事(見吴湖帆《吴氏书画记》)。后来又转手给翰林院编修江西泰和人姚颐,再经过李廷敬、曹子文、谭敬,落入张大千之手,后为顾洛阜购得,身后遗赠给大都会博物馆。

以上便是此卷“流传有序”的过程。然而参考其他文献证据可以发现,这个谱序是在项元汴之后才变得清晰。如今学者对其印鉴进行比对考证,但讨论范围大多围绕着项氏及其后的印鉴展开,对于南宋内府、贾似道、欧阳玄、顾禄之印却难知真假。更重要的是在项氏之前似乎没有任何文献著录过此卷的存在。似乎亦是在项氏收藏之后,黄庭坚与此大草书《廉颇蔺相如列传》才联系在起,并被多番提及。如曹大民在文中引到明人詹景凤《詹东图玄览编》卷四提到“山谷《蔺相如传》一卷”、张丑《真迹日录》卷二所言“黄涪翁草书《廉颇传》”及清人顾复、安岐无不如是。这使人有可能相信项元汴的题记起到了主导的作用。

耐人寻味的还有包括此卷在宋代以来遍历皇家仕宦之手,在晚明成为项氏“珍秘”,却在卷尾完全没有一语题跋。不仅如此,安岐在《墨缘汇观录》卷一中评价《花气时帖》时,提到此卷“大草书”,发出“其间虽具折钗股、屋漏痕法,然多率意之笔,殊不满意”的评语。而后此卷还“错过”了《石渠宝笈》、张大千《大风堂名迹》的载录。流传至今,也仅仅只有项元汴的题记及卷尾张大干痛失其他藏品的无关感叹。历代收藏大家的失言,足以无声胜有声地反映出他们对此传帖抱有疑问一致态度,方面草法风格确实类似山谷,另一方面却无款无据,无法得知其详。假设当时并没经过项元汴二十五字题记的“定调”,后来者是否还会将此卷视为黄庭坚的真迹则不得而知。

那么是否项元汴将此卷有意附会成黄庭坚的作品呢?项氏生活在中国书画收藏市场蓬勃发展的晚明,不仅古人和当代名家的字画都有市场价格,与供求紧密联系,由此而衍生出伪托之作大量流入市场以及篡改抬价的事情亦屡出不鲜。所以我们从此卷仅有的题记信息深入了解文本的语境才是回答问题的关键。

追溯项元汴以及私藏风格

近年来李万康教授对项元汴书画价格的研究成果颇能为这问题找到答案。我们发现此卷题记“宋黄鲁直大草书廉颇蔺相如传帖,项元汴珍秘,其值百金。”是项氏为藏品记录价格的习惯做法。文字中提到“项元汴珍秘”代表了项氏对此卷的重视,但并非舍此无他。在其他藏品题记中亦能不时见到珍秘的说法。如他为黄庭坚另一作品《正书法语真迹》记到:“宋黄文节公庭坚正书法语真迹,项元汴家藏珍品珍秘,嘉靖四十五年得于吴门黄氏,原价壹佰金。”

同样是一百金,《正书法语真迹》与《廉蔺传》的差别在于字数。项氏购买藏品的价钱参差不

,很难根据总价分别高低。李万康在《项元汴自记法书价格的统计分析》中指出当时人们用单字价格来计算总价的做法。草书《廉蔺传》总共1175字,按照题记所言“其值百金”即为100两,如此则可计算出该卷单字价格约每字0.085两,或者说八分五厘。根据李万康统计项氏其他藏品单字价格,总结出两晋书法在明代嘉、万之际已达黄金级别,而隋唐为两级,宋为钱级,元为分级,明为厘级。同为黄庭坚的作品,《正书法语真迹》单字价格为约0.24两,即二钱四分,米芾《行书易说帖》则约Q22两,即二钱二分。反观大草书Ⅸ廉蔺传》一千余字,气势滂沱,却只在“分”的级别,即元代作品的价格,但又略高于当时赵孟頫作品的市价。其比宋代名家价格低又比元代名家价高的原因很可能是传帖无款之故,不过已足以说明传帖在购買之前已被视作黄庭坚或宋人的作品出售,而卷中宋代内府印玺、秋壑图书等印鉴也很可能在购买之前早已存在,作为显示此卷自宋代以来就颇受重视的证据。

至于项氏为何相信此卷为黄庭坚真迹,其中鉴别的具体过程我们已无法获知。但根据一些背景可以了解到,项氏家世富裕,绝意功名,因博雅好古,富藏书法名画而著称当时。文征明之子文彭、文嘉尝是其鉴别顾问,可惜人们普遍认为他本人的鉴赏能力不高,经他题跋和鉴赏的书画不少在后代被发现问题,如金人武元直的《赤壁图卷》,项氏的跋语就认定是朱锐的真迹。而今著名的唐代冯承素《兰亭序》摹本,旧称“神龙本兰亭”,亦是经过项元汴跋语“唐中宗朝冯承素奉敕摹晋右军将军王羲之兰亭序禊帖”而称为冯摹本,如今经过学者考证业已证明全然不是那回事。不过因袭已久,《冯摹兰亭》已成为对神龙本兰亭的惯常称呼。然后,神龙本兰亭即使并非真的是冯摹本,但也丝毫不会影响作品本身是临摹王羲之书法的佳作。

“伪好物”的价值

回到黄庭坚草书的《廉蔺传》,虽然无法具体得知作品在入藏项元汴之前的情况,但经过项氏题记大笔挥,后来的藏家大多因循他的说法视为山谷真迹,纵使抱有疑问,亦隐而不宣。大概没人愿意让人知道自己收藏的是一件存疑之作。在其他传世而有项氏题记的古书画中,不少价钱记录遭涂抹篡改,为的就是掩盖最初的交易记录以抬高身价。《廉蔺传》的题记却从未遭到改动,是否也可反证后人对此卷的真实度不能确定的态度呢。不过中国书画的鉴定传统就有这样一套逻辑,所谓的真品不一定凿然是原作。遇到重塑历史的证据不足时,真相则永远在雾里看花的状态。当顾洛阜着手收藏中国书画时,面对的是一个有着造伪经验极为丰富的成熟市场,能获得一幅自明代以来流传有序,而且无太大争议的作品,已经非常符合中国传统对“真品”的基本要求了。

曹大民文章结尾提到米芾曾将有艺术价值的仿品称作“伪好物”,但他觉得是黄庭坚草书《廉蔺传》连“伪作”这一称呼也不能胜任。然而姑毋论草书长卷的书法意义,就说此卷被建构起它作为真品的历史脉络并引发诸多讨论,已足以说明大都会博物馆陈列的顾洛阜旧藏黄庭坚草书《廉颇蔺相如列传》,收藏的不仅仅是一幅名家长卷,也是能反映明代以来中国收藏史的个重要标本。

(编辑/陈彦如)