阿玛纳时期浮雕的两种创作趋势①

2016-02-18美国惠特尼戴维斯著石然译刘翔宇校

(美国)惠特尼•戴维斯著,石然译,刘翔宇校

(1.美国加州大学伯克利分校 2.内蒙古艺术学院 内蒙古,呼和浩特 010010 3.山东艺术学院 山东 济南 , 250355)

阿玛纳时期浮雕的两种创作趋势①

(美国)惠特尼•戴维斯1著,石然2译,刘翔宇3校

(1.美国加州大学伯克利分校 2.内蒙古艺术学院 内蒙古,呼和浩特 010010 3.山东艺术学院 山东 济南 , 250355)

“古典”时期浮雕作品的“同位构图”模式,其特征是各种人物形象和元素之间的孤立,相互构成对方的同为元素或是附属单元,并不构成有机的整体。阿玛纳时期的艺术家对于创作构图的作用有着充分认识和自觉,首次综合运用风格、准则、哲学和传统来生产艺术作品,使得作品的整体布局取代了同位创作构图中孤立的形式和意义特征的聚合,是这一时期艺术创作的重要创新。

阿玛纳浮雕; 古典时期;构图; 趋势

人们普遍认为阿玛纳时期的艺术并不构成对传统的彻底变革。为此,我们需要对阿玛纳时期艺术从哪个传统拓展或是延伸而来进行精确的阐述。

似乎,几乎所有的重要创作准则都在埃及古王国时期已经制定,并几乎没有中断地一直持续到希腊化时代。一位学者认为,第五王朝的浮雕可以被称为“古典”埃及艺术。[1]这些浮雕是埃及浮雕艺术的最好呈现,清晰的展示了埃及浮雕巅峰时期的创作倾向和创作技巧。另一方面,那些认为阿玛纳浮雕是从某个传统延伸而来的学者,其实是指传统十八王朝的传统。据认为,阿玛纳艺术的创新,包括许多众所周知的夸张风格,是整个十八王朝所特有的文化传统总体解体的表现。我不准备考虑阿玛纳革新之前的艺术发展,但我确信,早期新王国时候艺术方法的渐变和世界观的拓宽对阿玛纳艺术有着显著影响。然而,尽管通过一般的叙事联系来表现(例如家庭关系,共同参与一个仪式,或其他共有状态)。几乎看不到通过线条的结合、平行结构或构建更大的几何形体结构(如我们所熟悉的意大利文艺复兴盛时期的“圆锥体”作品)或其他类型的创作手段来表达的结构性意义。同位构成集中关注单个元素的表现视角,因此通常单个形体会刻画得质量非常之高。

见过阿玛纳时期的几幅逼真“漫画”的观众可能会评论道,阿玛纳时期的艺术引入了解剖学的“关联性”细节。可以推测,阿玛纳时期的艺术家们试图捕捉一系列短暂的时刻,正如其他观众所言,阿玛纳艺术象征性地创建了一个暂时的世界。[3]至少,整体形状和场景的意义与其中的单个元素的意义相持平。正如阿玛纳艺术家放宽了对人类形体的概念,他们还改变了既定的创作实践。

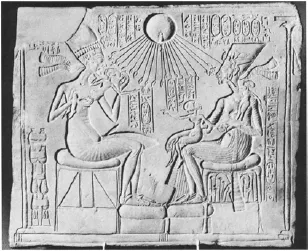

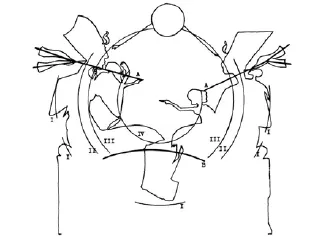

大约阿肯纳顿的统治8年时候的著名皇室成员肖像就是新风格的一个例子(图1)。[4]国王和王后彼此面对着,正如奥尔德雷德所言,将他们置于同等高度,很是罕见。[5]国王将他的女儿梅莉塔提举到到他的唇边,麦克塔坦轻轻依靠在她的母亲奈费尔提蒂的膝盖上,安肯森娜门蒙顽皮地倚靠在她母亲的肩膀上。在他们之上,描绘了太阳神的圆盘,圆盘中表现了皇家徽章、散发着雕刻的光线。乍一看,作品整体的对称性通过两组主人公阿肯纳顿和梅莉塔提、奈费尔提蒂和两个年轻的公主之间平衡来实现的。奥尔德雷德评论道,两个公主的姿态和太阳的光线所赋予一视同仁的恩赐进一步强化了分组的“心理统一”。[6]对于浮雕的这种一般性认识会使得人们认为当时的艺术家没有尝试彻底地重新解释创作规则,作品的真正价值在于表现人类形体的新方式以及题材的变通。进一步分析表明,基本的构图结构包含了一系列的圆周运动(如图ill. I中显示的I-IV线),这是对传统的同位创作构图的变革。

两种构成力量促成了这一圆周运动。(在插图I中的A线和B线)A力量尤其明显表现在国王和王后延伸的头饰和飘动的围巾,但在长公主纤弱的臂跨度上也发现了另一组终点。B力量出现在成年人的臀部和小腿的推力上,我们也注意到成人的小腿阻碍了线II和线III的进一步延长。然而,这些不同的力量不但没有分解整体构成,相反带来了聚焦和平衡。作品的和谐是由这些缓和的力量维系起来的,事实上没有一条曲线本身形成一个完整的圆圈。更准确地说,圆形构图呈现为一种同心形的结构排列,因为“圆”是分布在各种弧线之间的。

图1 阿玛纳皇室的浮雕石碑(西柏林14145)(经由西柏林埃及博物馆提供)

第二个圆形构图的例子是曾经存在于边墙的神龛、现在珍藏于开罗的埃及博物馆的浮雕。[7]它并不像柏林浮雕一样给人印象深刻,也许是因为没有巧妙的运用同心布局;作品的圆与石碑的方框支架很不协调。作品缺乏我们在柏林浮雕中的缓和构图力量。梅莉塔提站在父亲和母亲的中间,她的身体形成了一座“桥”,使得同心构图形成一个完整的圆形。在这组浮雕中,国王被描绘成比他的妻子更大更高的形象。尽管如此,他仍被包含于同心结构中。

微妙的圆形构图是同位创作风格的特征之一。虽然不同形状构成之间并不相互影响,但却明显有着不让出现空白空间的意图。死区空间被认为很不雅观,这就说明了为什么一部分埃及艺术作品用图形和铭文来填充背景。作品中同心结构的使用会在圆的中心造成一个大的空白空间,这就给阿玛纳艺术家带来一个难题。在上面引用的示例中,空白的部分满是铭文,但他们几乎没有审美意义,其重要性远不及为圆形结构创建一个中心的意图。在柏林浮雕中,公主做手势的手指被用来作为中心点,作品中的所有其他元素都以它为中心;在开罗的浮雕中,阿肯纳顿给女儿的小球充当了此种功能。亨利·法兰克福认识到,阿玛纳图形艺术创作构图的统一,实线和形状、以及创作图案构成了阿玛纳艺术的统一特性。比如,法兰克福观察到做手势公主的形状与柏林石碑的统一性有着很大关系,[8]处于中心位置的公主做出的手势充当了一个圆形构成的焦点,这一观察证实了法兰克福的观点。这些焦点带有明显的结构目的填充着空间,防止死区空间的出现,虽然阿肯纳顿的游戏和公主的手势是为了集中表现这些情景中刻画的家庭的亲密关系。

图2 ILL. I.浮雕石碑的轮廓草图(西柏林14145),如图所示曲线 (I-IV) 与缓和力(A and B)

其他四个浮雕残片以及几个墓碑浮雕,与上述浮雕很是相似。在卢浮宫[9]的一个浮雕残片上,阿肯纳顿的腿上坐着奈费尔提蒂,后者抱着两个小女儿。[10]卢浮宫这块浮雕是件极不寻常的作品,虽然它展现了圆形构图各种元素的统一,但是却没有发现其它相同的例子。[11]现在在东柏林的一个私人石碑的残片,或许是一个圆形结构,可能与卢浮宫的浮雕相似。这两个皇室人物亲密相依,如果公主们出现在其中的话,也很可能不会像是在罗浮宫中的那样。阿肯纳顿左胳膊靠在一个枕头上或椅子扶手上;背景是莲属植物,以及可能与其它类似围墙(如西柏林 14145和卢浮宫的碑片)中相类似的用于保护皇室的围墙。在剑桥的菲茨威廉博物馆的一块未完成的浮雕板[13]显示阿肯纳顿拥吻着奈费尔提蒂,一个女儿站在他的背后。此外,虽然圆形构成的某些特征没有出现在这里,但是创作中人物的亲密关系是这个时代的普遍特征。目前在布鲁克林博物馆的一块浮雕残片[14]描绘了奈费尔提蒂和她的女儿,可能本身属于一个更大的圆形结构的一部分。虽然这些残片在任何方面都无法与柏林和开罗石碑相比,但这些碑石表明阿玛纳时期的艺术家们正在变革着人物布局安排的同位构图模式。相比之下,这些构图是否表现出同心结构的所有特征并不重要,但这时候的艺术家在许多方面都在努力创作出完整统一的构图。而在传统的风格中,艺术家创作出的完整典型的人物形象和形状,但这些人物形象和形状却是孤立的个体。

在同时代的古墓中,发现有比现存浮雕残片更能归为圆周形状的构图。佩皮一世的古墓中一个类似圆周结构的有趣场景,即使他们使用的灶具方面。[15]胡亚(Huya)古墓中两个晚餐的场景显示阿肯纳顿和奈费尔提蒂登上王位,胡亚参加典礼;两个场景都是圆形构图结构。[16]左下角的一个场景,我们看到梅莉塔提和小公主在长辈的宴会上一起分享食物;[17]浮雕中小圆形结构与突出的大圆周结构并行存在,公主们坐的椅子的角线将小圆形结构引入到整个浮雕的一个角落。在胡亚古墓过梁的左侧是一块可以与其他圆形作品相当的浮雕;然而,这块浮雕明显表现出作品构成元素的孤立特性。[18]阿蒙霍特普三世和皇后缇的形象位置相距很远,女王和她的女儿巴克斯塔恩(站在母亲的膝盖旁)抬起手来,可能是问候或是赞美的手势,在国王和那些女性人物之间竖立了一个障碍物,并且太阳圆盘的光线闯入了圆的中心,破坏了构图的统一。画面中阿蒙霍特普三世和皇后缇的分开可能是政治现实的反映;艺术家甚至没有打算使用圆周构图来表达家庭和睦或亲昵行为,似乎圆周构图最能够表达这两种特质。

阿玛纳时期的画家可能使用圆形作为创作的静态平衡。正如皮特里所描述,著名的埃赫塔吞画作阿肯纳顿的两个女儿(现在牛津的阿什莫尔博物馆,至少可以追溯到阿肯纳顿统治14年)显然是非常大型的作品最明显的一部分。[19]诺曼·德·加里斯·戴维斯的修复展品可能是一个圆形作品的下半部分。[20]对国王女儿们的表征让人想起了开罗埃及博物馆的一个雕刻家的速写。[21]速写刻画一个公主正在用餐的情景;虽然没有完成,但是对公主的描绘线条流畅,她的姿势表明她构成与上述结构类似的较大作品的一部分。

许多浮雕作品有着“三角形的”构图。[22]其中最清晰、保存最完好的一件浮雕[23]显示阿肯纳顿、奈费尔提蒂、梅莉塔提在敬拜太阳圆盘。国王和王后高举着供品,公主摇动着叉铃。太阳的光线双向地散发着:给予礼拜者以呼吸和生命,同时接受礼拜者的祈祷和供品。很明显的三角形结构:太阳圆盘作为顶点,地平线作为底线。保存良好的类似作品还有:在开罗的一块浮雕石碑,[24]在宾夕法尼亚大学的一块凹雕石板,[25]以及来自阿玛纳的Panhesy官邸的神殿正面;[26]阿肯纳顿的一些伟大的边界石碑可能也呈现出三角形结构——我们至少从“S”石碑、[27]和“N”石碑[28]以及“R”石碑中了解到这一点。[29]

三角形构图出现在阿玛纳和底比斯古墓的“外观之窗”的场面中。在画面中阿肯纳顿和随从们的全部注意力都集中在太阳圆盘上。在拉莫斯古墓、[30]帕任奈夫古墓、[31]奥伊古墓、[32]伊庇古墓、[33]佩皮一世古墓、[34]和胡亚古墓[35]中都发现各种不同的三角形构图。留存下来的浮雕残片中,至少有二十片有着三角形结构。他们的年代包括在卢浮宫[36](必须要追溯到阿肯纳顿的统治早期,因为这儿没有表现出对国王形体的兴趣与关注)到后期的残片。三角形结构的应用历史与阿吞神的太阳圆盘的广泛刻画历史跨度大致相同,三角形作品就会被采用这些残片可见本论文的附录部分。

我并不认为圆形和三角形结构代表了阿玛纳浮雕作品中所有可观察到的创作理念。例如,Habachi发表了一幅场景,其中阿肯纳顿被置于一个三角形构图中,但同时也包括了其他明确的“同位结构”元素。[37]在各种各样的古墓浮雕画面中的“外观之窗”中,由于表现的人物并不将集中关注太阳圆盘,三角形结构的持续上升运动被打破。尤其是“过渡期浮雕”展现了传统与新奇并存的特征。上述的卢浮宫残片正是过渡期风格的一个很好的例子。[38]我们只需要举出关于这两种结构的两个例子及其发展状况就可以认识到过渡和实验过程。尽管圆形构图是一种创新,但它并没有代替传统模式,也没有成功地排除同时期出现的其它创新。创新性的结构并没有完全取代旧有的结构,而是与它们同时并存,直至后者会被它们所取代(特别是,圆形结构在阿肯纳顿统治的晚期消失了)。

很显然,在阿玛纳的画面中,对家庭成员刻画的统一性是受到推崇的:每个人物形象在广阔汇聚的结构性力量中仅仅构成一个从属性部分,并只有在各种形状的交互作用中才有意义。因此其中表现的个体仅仅是整体布局系列的一个小单元——整体布局取代了同位创作构图中孤立的形式和意义特征的聚合。然而这种创新性构图的更深一层意义是难以捉摸的;它们可能暗示着对于既定社会传统的抛弃。家庭团体比传统表现中被置于一个更高层次:我们可以说,埃及艺术家第一次得以实施团结的家庭整体的理念,但是我们是否应该将这种新方法归结于政治需要、社会思考、艺术改革、或是这些因素的综合呢?同样地,要确定这些浮雕中太阳圆盘的叙事和/或者象征功能也很困难。太阳圆盘与人物形象的关系密切,并与后者结合产生一种环绕的同心结构形式。也许可以猜测,在阿玛纳时期的信条中,比起表现遥远神祇的传统浮雕,阿托恩更多关注和参与个体的生命。[39]

新的创作构图可能表明,阿玛纳时代的社会等级制度更为自由;至少在小块独立的阿玛纳浮雕中的国王比传统浮雕中的国王更让人产生亲近感,并且他的形象只是人类存在中的一个元素。当然,他的形象也以上述分析没有提到的方式得以突显——他更活跃,周围有着更多的空间,在一个浮雕中他的女儿用手指向他,并且他的刻画尺幅较大。铭文将国王描绘为画面的焦点。然而,这儿对国王的聚焦的实现手段比之前的浮雕更加复杂。要保持国王的主题形象地位,并要清楚地暗示家庭的亲密关系和平等,需要艺术家微妙地处理主题、风格和结构因素之间的关系。

与构图相比,埃及人一定会更加关注主题和风格。如果我们过分解读创作结构实践和创新,那一定会曲解我们的判断。然而,经验观察表明,家庭亲密关系(也包括王权主题和人神关系)的表现,不仅通过叙事手段来实现、而且创作结构手段还使得这种关系得以强化。在风格方面,人物形象可能倾向借助漫画手法、服装、象征,而铭文则强调皇室家庭礼仪特征。人物间的亲密关系是通过有机组成结构表达出来的。在某种意义上讲,在引入新的结构安排的同时,阿玛纳时期的艺术家同时也在挑战着他无法逃脱的传统的创作结构模式。

当然,传统浮雕作品并不缺乏技术和目的的相融合一。然而,传统作品的统一或和谐体现于艺术家关注的个人形象的理想刻画。例如,埃及艺术暗示人类身体是一种理想和完美的形状;标准比例的设定部分是为了给人体表现一个统一和谐的衡量尺度。艺术家对于事物的理想化和形式特性的集中关注,是埃及人信仰世俗与宇宙秩序之间存在密切而必然的关系的表现。在阿玛纳艺术中,象征神学和宇宙秩序的阿托恩,依然是万能和包罗万象的。在圆形浮雕作品中,阿托恩的重要性是通过画面顶部的圆盘的位置得以表达的;而在三角形浮雕构图安排中,布局的焦点是神的圆盘。只要阿玛纳艺术家继续强调上帝的全知,他们的宗教方面就很少有变化。但阿玛纳艺术描绘了世俗的现实,除了大部分画面中暗示形而上学的意味,它本身充满了活力和统一,并且作品的新技法表明了世俗现实各种元素之间的关系。世俗秩序(例如,表达在圆形组合中使家庭成员内部和它本身的表征联合并整合)为形而上秩序即宇宙的全知上帝提供了补充。

强调阿玛纳艺术的创新性或许是对传统风格的否决。与传统的决裂以及阿玛纳时代随后迸发出的艺术活力导致出现更多的艺术自由,尤其表现在新的风格特性。但是,如果埃及人没有意识到创作构图的表现力,就不可能实现这种自由。虽然圆形和三角形构图自然地表现了对于同位创作结构的革新甚至一种否定,隐含在这种创新结构应用中的是对于创作结构重要作用的充分意识。埃及人可能有意识地使用同位结构模式;他们理解其形式意义并且有意识地利用其形式特性。

埃及的美学也许不会以说教的方式表达出来,当然也不像后来文明时期的美学准则一样条理清晰,但对于首次综合运用风格、准则、哲学和传统来生产艺术作品方面已知的复杂意识和使用构图和艺术结构,我们必须归功于埃及人。阿玛纳时期和随之而来的结构革新相对较晚,其历史影响也不大,但我相信变革的力量一定潜伏于阿玛纳时期之前的诸多艺术作品中。因此,如果我们要理解埃及艺术,我们必须研究阿玛纳时期自觉意识和和高度复杂的表达:阿玛纳时期的浮雕提出了埃及创作实践的目的性问题。

附录:一些“三角形”构图的浮雕残片

我在这里列出可能曾经被划分为“三角形”构图的23种浮雕残片。在某些情况下,很难确定这些残片是否来自于碑林、祭坛、或是其他小的、独立的作品,或是来自于大型墙面浮雕作品,虽然很可能大部分来自于第一种类型。为了方便对残片的参考,我使用奥尔德雷德分配给他们的数字,尽管阿玛纳浮雕和浮雕残片[40]的正规出版物提供了更充分的论述。对于那些没有出现在奥尔德雷德的目录中的残片,我引用了最新发表的高质量的照片。

1. 波士顿,波士顿美术馆,37.3. 奥尔德雷德,第24号。

2. 波士顿,波士顿美术馆,1971.294. 奥尔德雷德,第124号。

3. 布鲁克林,布鲁克林美术馆,41.82. 奥尔德雷德,第18号。

4. 布鲁克林,布鲁克林美术馆,60.197.1.奥尔德雷德,第122号。

5. 布鲁克林,布鲁克林美术馆,6o.197.6.奥尔德雷德,第116号。

6. 布鲁克林,布鲁克林美术馆,71.89. 奥尔德雷德,第26号。

7. 开罗,埃及美术馆,26.6.28.8奥尔德雷德,AN图31.

8. 底特律, 底特律美术馆,66.8. 奥尔德雷德,第127号。

9. 海法,私人收藏,奥尔德雷德,第27号。

10.Hamburg,Museum ffir Kunst und Gewerbe,1961.59. Lise Lotte M6ller and Giinther Roeder,

Agyptische Kunst aus der Zeit des Konigs Echnaton(Hamburg and Mainz 1985),n. 11.

11.Hildesheim, Roemer-Pelizaeus-Museum, 4572. Hans Kayser,Die iigyptischen Altertiimer in Roemer-Pelizaeus-Museum in Hildesheim (Hildesheim1973),pl.44(a).

12. 伦敦,牛津大学大学学院,UC 040.茱莉亚·萨姆森,阿玛纳,阿肯纳顿和奈费尔提蒂的城市:皮特里收藏的重要作品(1972年伦敦和沃明斯特),图24。

13. 伦敦,牛津大学大学学院,UC 401. 塞姆森,阿玛纳,图20。

14. 伦敦,牛津大学大学学院,UC 41o 等,塞姆森,阿玛纳,55页(a-c)。

15. 伦敦,牛津大学大学学院,UC 24281.塞姆森,阿玛纳,图25。

16.慕 尼 黑, 私 人 收 藏,M611er and Roeder,Agyptische Kunst,第4号。

17.慕 尼 黑, 私 人 收 藏,M611er and Roeder,Agyptische Kunst,第 5号。

18. 纽约,诺伯特·舒密尔先生和夫人的收藏。奥尔德雷德,第118号。

19. 纽约,诺伯特·舒密尔先生和夫人的收藏。第129号。

20. 纽约,大都会艺术博物馆,66.- 99.4I1,以前由艾伯特·加勒廷收藏。奥尔德雷德,第14号,见约翰·D·库尼,“艾伯特·加勒廷收藏的埃及艺术品”JNES12 (1953) 34页,第47号。大都会艺术博物馆友好地告诉我,在不同时间数字登记好为21.9.1-609的人工制品中,可以发现一些阿玛纳浮雕;已经明确为阿玛纳时期的有21.9.13 (兰辛出版的大都会艺术博物馆的公告, n.s. 5 [1947]), 21.9-469, 21.9-573, 21.9.597,和21.9.604。

21.巴黎,卢浮宫。奥尔德雷德,Akh., 46页。

22.牛津,阿什莫尔博物馆,1893.1-41(71)。奥尔德雷德,第31号。

23.里士满,Va., 弗吉尼亚美术博物馆,63-20-3. 海伦S.T. 雷德和P.L. 尼尔,弗吉尼亚博物馆的古代艺术 (1973年里士满),图27。②

注释:

①原文发表于《美国考古学杂志》,第82卷,1978年第3期387—394页。

②我感谢大都会艺术博物馆为我提供馆藏的阿玛纳浮雕方面的信息,以及埃及探索学会在我查询关于弗林德斯·皮特里的笔记和他的1892年特勒埃尔—阿马尔纳的挖掘记录提供的帮助,还要感谢M.A.S.博士。感谢西安大略大学的卡梅隆,W.K.教授,耶鲁大学和波士顿美术博物馆的辛普森,AJA的编辑和彼得·德曼先生为本文初稿提出了宝贵的意见和批评。还要特别感谢Jiirgen Settgast教授,西柏林Agyptisches博物馆的主任,在复制博物馆收藏的浮雕作品时所提供的帮

[1]H.T. Mohr,The Mastaba of Hetep-her-akhti Ex Oriente Lux 5(Leiden 1943)3。关于传统浮雕的构图,见H.A.Groenewegen-Frankfort,Arrest and Movement(London 1951)114-41, W.S.Smith, Interconnections in the Ancie那天NewEast(New Haven 1969,137-47, 168-79,和 F. Matz,“Zur Komposition ägyptischer Wandbilder”,Jdl 37 (1924)39-53。

[2]关于阿玛纳时期的创作,见C.F. Nims,"The transition from the traditional to the new style of wall relief under Amenhotep IV," JNES 32 (1973) 181-87; C.R.Williams, "Wall decorations of the main temple of the sun at el 'Amarneh," Metropolitan Museum Studies 2 (1929-30)135-51; and H. Frankfort, ed., The Mural Painting of El-'Amarneh (London 1929) ch. I。在本文中,我根据博物馆编号或类似的收藏标识号来引用阿玛纳浮雕;除了博物馆编号之外,我还提供了阿玛纳和埃及艺术中的参考标准作品;并使用如下缩写:Aldred, AN, for C. Aldred, Akhenaten and Nefertiti(New York I973); Aldred, Akh., for C. Aldred, Akhenaten:Pharaoh of Egypt-a new study (London 1968); and Davies,RT, for N. de G. Davies, The Rock Tombs of El Amarna, 6vols. (London 1903-1908).

[3]Aldred, AN 72.

[4]West Berlin 14145; Porter and Moss, Topographical Bibliography of Ancient Egyptian Hieroglyphic Texts, Reliefs,and Paintings 4 (Oxford 1934) 232, with bibliography brought up to date in Aldred, AN no. 16. A block from Hermopolis now in a private collection may have belonged to a similar scene (Aldred, AN no. 128).

[5]Aldred, AN 102. See also J.A. Wilson, "Akh-en-Aton and Nefert-iti," JNES 32(1973) 235-41.

[6]Aldred, AN 102. Compare W.C. Hayes, The Scepter of Egypt 2 (New York 1959) 282.

[7]Cairo JE 44865; Aldred, AN fig. 2.

[8]Frankfort (supra n. 2) 10.

[9]Aldred, AN no. 56 and fig. 53.

[10]N. de G.戴维斯冲洗构建了一个设想的场景:see Davies, "The graphic work of the expedition,"in "The Metropolitan Museum of Art Egyptian Expedition1922-1923," Bulletin of the Metropolitan Museum of Art Part 2 (December 1923) 42 and fig. 4.

[11]Aldred however finds two possibly similar scenes: see Aldred, AN 134.

[12]East Berlin 14511. Eleonore Bille-de-Mot, The Age of Akhenaten, trans. Jack Lindsay (London 1966) pl. 46a.

[13]Aldred, AN no.123.

[14]Brooklyn Museum 60.197.8; Aldred, AN no.92.

[15]Davies, RT 2 (1905) pl.32.

[16]Davies, RT 3 (1905) pls. 4 and 6.

[17]Davies, RT 3 (1905) pl.4.

[18]Davies, RT 3 (1905) 18-19 and pl. 18. Two important discussions of the lintel scene are by H.W. Fairman in J.D.S.Pendlebury, ed., The City of Akhenaten 3 (London 1951)155(e), and C. Aldred, "Year Twelve at El-'Amirna," JEA43 (1957) 116-17.

[19]W.M.F. Petrie, A.H. Sayce, F.L. Griffith, and F.J.C.Spurrell, Tell el Amarna (London 1894) 15; see N.M. Davies and A.H. Gardiner, Ancient Egyptian Paintings (Chicago1937) III, 140-41, with II, pl. 74。皮特里的阿玛纳艺术不是他无疑在现场发现的丰富而完整的记录;也可见皮特里1892年在伦敦牛津大厦为举办展览而编写的小册子,题为《来自阿玛纳的古代史目录》,以及《埃及和东方古代史的艾摩斯特市收藏的目录》,苏富比公司(1921年伦敦)编写。苏富比、帕克和贝内公司告知我,不清楚在编写这一目录时是否使用了皮特里的笔记或出版物,虽然J.D库尼的“艾伯特·加勒廷收集的埃及艺术”JNES 12 (I953) II声明Percy Newberry告诉他说Howard Carter编写了目录。阿什莫林博物馆的格里菲思学会保存着一本原始杂志,里面有皮特里关于1891—1892阿玛纳挖掘的信件。关于这个手稿材料的一个简短讨论,参阅B.亚当斯,“皮特里在科普托斯基金会存放的图特摩斯三世的手稿笔记”JEA 61 (1975) 102-11。

[20]Davies, "Mural paintings in the city of Akhetaten," JEA7 (1921) 1-7, with pl. 2.

[21]Bille-de-Mot (supra n. 12) pl. 34.

[22]For example, J.D. Cooney, Amarna Reliefs from Hermopolis in American Collections (Brooklyn 1965) 17-18.

[23]Cairo 30/10/26/12; Aldred, AN fig. 33; also recently published in Bille-de-Mot (supra n. 12) pl. 14, and Aldred,Akh. pl. 47.

[24]Cairo 10/11/25/4; Aldred, AN fig. 34, and Aldred, Akh.pl. 5.

[25]University Museum EI6230; Aldred, AN fig. 35.

[26]Aldred, AN fig. 52; originally published by H. Frankfort,"Preliminary report on the excavations at Tell el-'Amarnah,1926-1927," JEA 13 (1927) pl. 45 (2 and 3) and pl. 47 (2).

[27]Davies, RT 5 (1908) pl. 26.

[28]Aldred, AN nos. 8 and 28; see also the discussion by John D. Cooney, "A relief from Tell el-Amarna," Art Quarterly 2 (0939) 67-75.

[29]J. Vandier, "Les stdles-frontieres d'El-Amarna: a proposd'une nouvelle acquisition du mus6e du Louvre," MonPiot 40(Paris 1944) pls. I and 2, figs. 2-5.

[30]Davies, The Tomb of the Vizier Ramose (London I941)pl. 33.

[31]Davies, RT 6 (1908) pl. 3.

[32]Davies, RT 6 (90o8) pl. 29.

[33]Aldred, AN fig. 47, and Aldred, Akh. pl. 105.

[34]Davies, RT 2 (1905) pl. 41.

[35]Davies, RT 3 (1905) pls. 9, 13, 16, and 18. For a discussion of the historical context and meaning of "Window of Appearances" scenes, see Aldred (supra n. 18) 114-16.

[36]Aldred, Akh. pl. 46.

[37]L. Habachi, "Varia from the reign of King Akhenaten,"MittKairo 20 (1965) pl. 27 and fig. II.

[38]Aldred, Akh. pl. 46, and see comments by Nims (supran.2) 186.

[39]我在这里无法调查在阿玛纳艺术中的太阳圆盘和肖像志与阿托恩的信条之间的关系。相关的研究包括:L.V. 2abkar, "The theocracy of Amarna and the doctrine of the ba," JNES 13(1954) 92-93; J. Bennet, "Notes on the 'aten,' " JEA 51 (1965)207-209; S. Tawfik, "Aton studies," MittKairo 29 (1973) 77-86; A. Badawy, "Aberrations about Akhenaten," Chroniqued'tgypte 46 (1971)108-109; and see now the significant article by D.B. Redford, "The sun-disc in Akhenaten's program:its worship and antecedents, I," JARCE 13 (1976) 47-61.

[40]例如,见AN; Cooney (supra n. 22); discussions of the Schimmel reliefs by Cooney in Herbert Hoffmann,ed., The Norbert Schimmel Collection (Cambridge,Mass. 1964); G. Roeder, Amarna-Reliefs arts Hermopolis (Hildesheim 1969); and the catalogue of an exhibition at the Museum fiir Kunst und Gewerbe, cited in nos. 10, 16, and 17 in this appendix.

【责任编辑 徐英】

Two Compositional Tendencies in Amarna Relief

Written by Whitney Davis1,Translate by Shi Ran2,Proofread by Liu Xiangyu3

(1.University of California Berkeley 2.Inner Mongolia University of Arts , Hohhot ,Inner Mongolia 010010 3.Shandong University of Arts, Jinan, Shandong 250355)

The “appositive composition” mode of the Classical Relief in Egypt is characterized by the individual representation of human figures and objects. The major figures and objects, when viewed in relation to each other, act as apposites, as adjunct entities or terms rather than only as subunits of a greater compositional system. The Amarna artists had sophisticated awareness of the role of composition and, for the first time, consciously exploited composition and artistic structure in the complex synthesis of style, canon, philosophy, and tradition contributing to the production of a work of art. Thus it is the innovation of this period that the unity of the composition taken the place of the aggregation of individual forms and meaning in the appositive composition.

Amarna relief; Classical period; Composition; Tendency

J339

A

1672-9838(2016)04-121-07

如此,依然有某些变化只能追溯到阿玛纳时期,包括浮雕表现作品创作方面的变化。[2]这些变化鲜有例外地可以追溯到早期的阿肯纳顿统治时期(大约5-9年);后来的岁月里见证了向传统方式的部分回归—也许是由于政治局势的变化、一种更熟练和更敏感的风格的出现以及阿肯纳顿时期一批新艺术家的出现。

让我们简要回顾一下“古典”浮雕作品的特征,也许我们可以称之为“同位构图”。在这种二维再现的创作形式中,主要人物和/或物品之间,相互充当对方的同位元素或是附属实体或地位,而不是作为更大构图体系的一个部分。一座典型墓碑表现了以传统的人体比例标准的人体形状,占据一个较大的中央区域,而他的妻子和/或孩子被置于他的后面或较低区域。整个家庭可能面对着一张祭祀用的桌子或其他人物或物品,而且还伴有铭文记录描述和说明。个人间的相互关系

2016-10-12

惠特尼·戴维斯(1962-),美国加州大学伯克利分校,教授。

译者简介:石然(1988-),女,内蒙古自治区呼和浩特市人,内蒙古艺术学院2016级硕士研究生。

校者简介:刘翔宇(1969-),男,山东省临沂市人,山东艺术学院,副教授,博士。