错误的预言

2016-02-17米盖尔·安赫尔·塞班德尔/文刘梦/译

米盖尔·安赫尔·塞班德尔/文+刘梦/译

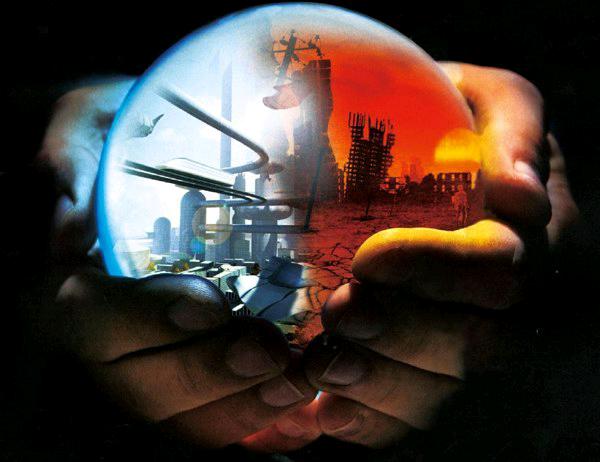

既非天堂,也非地狱

历史上众多著名的历史学家、政治家、经济学家和人口统计学家们对人类社会发展做出的预言,好像也不比拿着水晶球装神弄鬼的占卜师们准多少。

为什么那些专家学者们对未来的预测总是不准?很少有专家学者能准确预测出每次世界经济危机、政治冲突、战争爆发和技术革命等重大事件,但仍有很多人愿意相信他们的判断,这到底是为什么呢?未来世界的发展趋势是否真的不可预测?

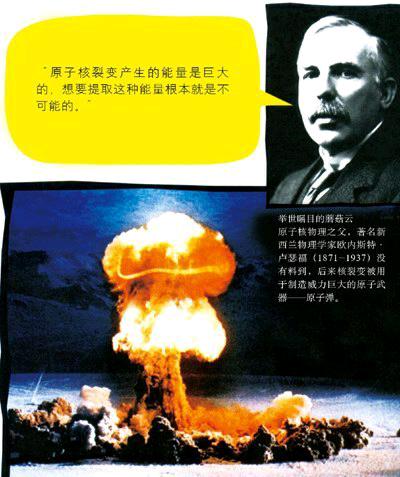

在漫长的历史进程中,专家学者们曾提出的著名预言包括:“一场重大的变革将席卷而来”,“一战将成为世界战争的终结之战”,“美国与苏联的矛盾冲突将世世代代持续下去”…… 这些论断在当时的历史背景之下听起来都很有道理,在当时也让很多人深信不疑。但若要深究下去,我们就会发现这些预言最后都与实际情况相去甚远。就拿近百年来世界上发生的重大事件来说,没有哪一次全球金融危机、政治冲突、战争爆发和技术革命曾经被专家学者们非常准确地预测出来。

从西方文明的衰落到人类的灭亡

在1914年8月第一次世界大战爆发前夕,当时所有研究国际政治的专家们都认为当前根本就不存在爆发世界范围内大规模战争的可能性,1914年年初著名英国政论家H.N.诺尔曼还曾在《曼彻斯特先驱报》上撰文表示:“世界政治格局的分布非常均衡,我认为当前世界各国之间不存在发生战争的可能性。”同样,早在1911年英国历史学家G.P.古奇就曾表态:“我们对于世界的未来应当充满信心,因为文明国家之间的战争将会如同决斗这个陋习一样成为历史。”

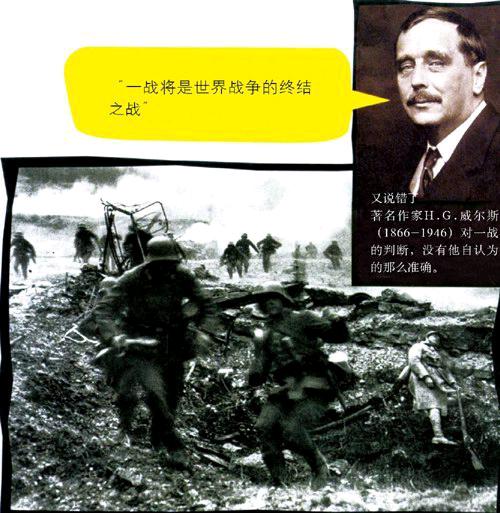

甚至在一战全面爆发后,还有不少人抱着盲目乐观主义的心态来看待这场世界大战。英国著名小说家H.G.威尔斯曾说:“一战将是世界战争的终结之战”,英国著名杂志《经济学人》也从经济和财政方面的因素推断一战将持续不了几个月,但事实上第一次世界大战历时整整4年多,战争波及了世界范围内近30多个国家。

当一战以同盟国战败而告终后,德国国内的专家学者们一改战前的积极论调,又纷纷提出了许多消极的悲观主义预测。1918年到1923年期间,全世界最畅销的书是由德国历史哲学家奥斯瓦尔德·施宾格勒撰写的《西方文明的衰落》。1922年,德国人道主义医生阿尔贝特·施韦泽提出了著名论断:“任谁都可以看出,我们国家正一步步走向灭亡。”然而事实上,德国在一战后并没有如他们所想的一蹶不振,受到重创的德国经济慢慢复苏后又迅速发展,支撑其在20年后又发起了第二次世界大战。

二战结束后,很多专家学者仍然不看好世界未来的发展,甚至连爱因斯坦都直言不讳地说:“除非建立世界政府,并在其基础上一定程度地限制各个国家的主权,不然没有任何办法可以消除国际纷争和维护世界和平。”英国作家H.G.威尔斯也在他的书中写道:“人类将在自己的手中灭亡!”

对核战争的恐惧和二战后世界经济蓬勃发展

二战后,全世界都陷入了对未来的焦虑之中,人们仍然害怕核战争可能会大面积爆发。但在这一时期世界人口的出生率却突然开始急剧上升,而战争的终止也带动了世界经济的快速发展,于是专家学者们又抛开对核战争的担忧,纷纷开始推测:世界范围内大规模的裁军,再加上当前人口出生率的剧增,将会导致未来有很多人找不到工作,最后严重阻碍世界经济的发展。

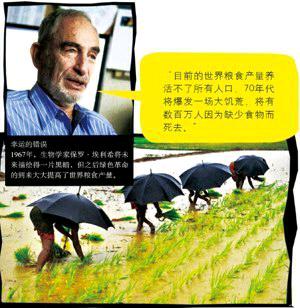

其中最离谱的预言是1967年由美国斯坦福大学生物学教授保罗·埃利希提出的,他以当时的人口统计数据为参考写出了《人口爆炸》这本书,书中提到:“我们的地球根本没有办法负荷这么多的人口,到了70年代将有数百万人因为饥荒而死,届时各国又将为争夺食物资源而战。”同年,威廉·潘多克和保罗·潘多克兄弟也出版了一本名叫《饥荒1975!美国的抉择:谁将生存》的书。美国著名杂志《科学》上也有生物学家刊文称:“通过最权威的数据研究分析,我们有理由相信,发展中国家在未来将面临一场大规模的饥荒”。

但事实恰好完全相反:在农业技术革命浪潮的推动下,世界各国粮食作物产量都大大提高,每年的粮食产量喂饱世界人口绰绰有余。从1961到2000年,印度的人均粮食消费量提高了24%,意大利提高了26%,印度尼西亚提高了69%,而中国在经历了1959年到1961年的3年自然灾害后,人均粮食消费量在40年内也提高了73%。

失败的能源政策

除了粮食问题,最让专家学者们津津乐道的就是石油问题了,虽然石油价格的走向可以根据国际市场上石油的大致供需状况来预测,但也不能保证一定不会预测错。其中一个比较著名的错误来自于美国前总统吉米·卡特,他当时认为,世界能源危机即将到来,为了防止石油价格无止境的上涨,美国迫切需要改变对石油过于依赖的现状。于是他在1977年颁布了一项能源计划,规定分阶段取消对石油和天然气价格的控制,同时推行新能源发展战略借此来摆脱对石化燃料的依赖,实现美国的能源安全。可最后却导致了美国经济的长期“滞涨”,这项计划还是以失败告终。

在重大经济问题上,这些专家学者们好像很少有预测准的时候。比如,1987年美国股市暴跌,美籍印度经济学家莱维·巴特拉在当年写了本书叫做《1990年大萧条》,预言美国经济将出现类似1929-1933年的大危机,书一推出就受到了大众的欢迎,位列《纽约时报》畅销书榜第3位。但事实证明,90年代是战后美国经济最辉煌的10年。同样的例子还有,美国《商业周刊》杂志在2007年12月采访了54位著名的经济学家,让他们预测一下美国2008年的经济发展状况,结果这54位经济学家一致认为2008年美国经济将持续稳定发展。但最后正如我们所知,2008年美国爆发了一次非常严重的金融危机。等到2008年底《商业周刊》再一次请这些经济学家谈谈对2009年美国经济的看法时,他们又继续夸夸其谈,却没有一个人对自己去年的错误判断做出反思。

21世纪,欧洲和日本将主导世界?

曾经担任法国总统密特朗特别顾问的法国政治和经济学学者雅克·阿塔利,于1987年出版了曾经轰动一时的科幻小说《21世纪词典》,他在书中大胆预言:“2000年世界格局将发生巨大改变,美国和苏联的主导地位将被欧洲和日本所取代,而以中国和印度为代表的亚洲国家将面临着严重的人口和贫困问题,很难在世界舞台上崛起。”

当时甚至有很多诺贝尔经济学奖得主都对他的观点表示认同,在1997年亚洲各国陷入金融风暴时,当时的《纽约时报》专栏作家,也是之后2008年诺贝尔经济学奖得主的保罗·克鲁格曼就曾表示:“亚洲各国如果再不努力解决金融危机,亚洲的金融体系就将彻底崩溃。”但事实上,短短两年内,亚洲经济又重新站了起来,并且发展得越来越好。

《时代周刊》:最坏的10年之后是更好的10年

相比满口大话的经济学家,科学家们对未来预测的可信度是不是要高一点?也不一定。比如世界上最负盛名的决策咨询机构,以研究军事尖端科技和重大军事战略而著称于世的美国兰德公司,就曾预言人类在21世纪之前就能登上火星,但至今也没有人登上过火星。被称为未来学先驱者的美国物理学家赫尔曼·卡恩,在1967年出版的书中预测,今后人类会发明出“人造月亮”取代正常的月亮用于夜间照明,最后也没有实现。这些科学家们做出了这么多的预测,却没有一个能预料到互联网的出现和智能手机的普及。

其实我们的内心深处都明白,未来是不可预测的,但我们还是不可控制地想去预测未来。2009年12月7日,美国《时代周刊》发表了一篇文章,称这是人类21世纪最糟糕的10年,先后经历了“911事件”,伊拉克战争,卡特里娜飓风和2008全球金融危机……但我们仍然愿意相信这一切的一切在接下来的十年里都会好起来。

报纸杂志和电视媒体上无处不充斥着专家们的预测,大到谁将赢得选举,哪两个国家之间会爆发战争,小到房价最近到底会升还是降等问题……即使这些专家们的预测最后被证明是错的也没关系,因为他们还在一直不停地提出新的预测让大众买单。

未来的不确定性让我们向专家寻求帮助

是什么让我们心甘情愿地对专家们的观点盲目跟风?很大一部分原因来自我们对于未来不确定性的恐惧。我们不知道未来会发生什么,也没有能力预测到未来将会发生什么,这种不确定性让我们感到焦虑和不安。于是我们倾向于去依赖那些看似有远见的专业人士的判断,他们往往都是有高学历,身居要职并且获奖无数……我们更愿意相信他们的观点,是出于我们对他们专业能力的认同。而上述许多例子都证明,这些专业人士们也常常说蠢话,据统计,他们预测错误的概率高达95%,可见专家学者们的话的可信度比中彩票的概率也高不了多少。

越对自己有把握的专家越不可信

美国伯克利大学心理学家菲利普·泰特罗克从1984年开始对社会科学领域专家预言的准确性进行分析。在对284名专家的预言研究了20年后,他发现凡是专家的预测都非常不准,很多情况下,专家们的预测最多只能媲美“黑猩猩策略”——信口开河地预测情况到底会变好、变坏还是维持不变。当然,在最后的研究报告中泰特罗克对这284名专家学者都做了匿名处理,以免研究结果会影响他们在各自领域的权威性。

泰特罗克随后又继续研究,他们中可信度稍高一点的那部分人和其他人有什么区别?最后他发现,不同之处不是他们身处哪个学科领域,不是专家本人有什么样的成就和经验,不在于他们是男是女,也不在于他们抱着什么样的政治信念,最大的区别竟然在于他们的认知风格。泰特罗克借鉴《狐狸和刺猬》的寓言故事,形象地将他们分为刺猬型专家和狐狸型专家,刺猬型专家即那些喜欢用单一、强大的逻辑来支撑自己判断的人,他们往往对自己判断的准确性有较大的把握。而狐狸型专家就是那些知识庞杂,不喜欢人云亦云的人,他们容易自我否定,对自己判断的准确性把握不大。然而研究显示,“刺猬”是最糟糕的预测者,稍微好一点的竟然是半瓶水的“狐狸”。

所以事实告诉我们,对于专家学者们关于未来预测的长篇大论,我们作为观众了解一下就可以了,千万不能当真。

专家们惯用的经典借口和伎俩

不管事实证明专家们的预测错得有多离谱,他们最后总能找到办法自圆其说,下面就总结了几个专家们惯用的借口和伎俩:

1.“还是说中了一部分”

最经典的例子是生物学家保罗·埃利希,他在1967年出版的书中,宣称人类将面临一场大饥荒。到2009年他才终于承认“我可能是低估了农业革命带来的影响”,但他仍然坚持认为自己当初的预测中有一部分是准确无误的。从这个例子我们可以得知,专家们惯用的伎俩之一就是:到最后都不能承认自己的判断是错误的,而是说自己的观点总体上看还是部分正确的。

2.“要不是我提前预测到,它是本该发生的”

20世纪末期,很多专家认为2000年1月1日到来时,由于软件的二进制算法不能识别“2000”年,电脑将出现大面积崩溃。直到电脑正常地显示出了2000/1/1,专家们又称:“还好我们提前预测到这项危机,不然它就有可能发生了。”

月球移民计划早在上世纪50年代,欧洲航天局就宣称要在月球上建立人类栖息基地,上图为操控3D打印机器人利用月球上的土壤物质建造房屋的模拟图,但直到今天这项计划还停留在计划阶段。

3.“它迟早会发生,只是时间的问题”

专家们的预言未被验证时,他们都认为只是时间问题,只是时候未到。如果到了他们预言的时间周期,还没有事情发生,这时他们就又会继续扩大时间范围。

4.“不把话说满”

专家们预言时,话常常说得模棱两可:这件事情不是一定会发生,而是很有可能发生。就像天文学家们经常说:“有很多小行星正向地球靠近,但是它们不一定会砸下来。”

[译自西班牙《真有趣》]