笑对苦难的肯尼亚人

2016-02-17亚历山大·古里亚耶夫/文木目/译

亚历山大·古里亚耶夫/文+木目/译

环境恶劣、物资困乏、疾病困扰——肯尼亚人似乎身处苦难的深渊,但他们天性中的无忧无虑让他们始终笑对苦难,对生活充满希望。

在当地的诊所门口,我见到了一位皮肤黝黑、衣着鲜亮、身材已经有些发福、年纪大概在50岁左右的非洲妇女。“我叫帕梅拉。”她一边用英语做着自我介绍,一边非常明媚地笑着,“走吧!我们先把你的行李放到你的住处。”

还没等我缓过神儿来,帕梅拉一把拎起我的大行李箱,用双手撑着顶到了头顶,一晃一晃地走在我前面为我带路。“我来拿吧!我来拿吧!这箱子有滑轮。”刚缓过神儿来的我连忙说着,但我的这位引路人只顾着一边呼哧呼哧地喘着粗气一边保持着那开朗的笑容,丝毫没有要把行李箱放下来的意思。我们走了很长一段路,帕梅拉一直都把行李顶在头顶,直到走到了一条平坦的小路后,她才将行李箱放下拉着滑轮走。

我的行李箱重约40公斤,里面装了许多非洲当地没有的药物,例如被当地称为“魔法膏”的维什涅夫斯基氏软膏——由松溜油、塞罗仿、蓖麻油制成,外伤敷用,是治疗伤口化脓的最好药物,在非洲的贫民窟是不可能找得到的。我还带了一些给孩子们的鞋、玩具等,因为我在来之前得知乌摩加村医院附近有学校。帕梅拉一路上不停地和我聊着她曾经当过老师的那所学校。

初到肯尼亚的所见所闻,和热情开朗的帕梅拉的结识,已经让我觉得充满神秘感的非洲似乎不是想象中的那么没有生机。此前我在内罗毕(肯尼亚首都)贫民区工作过一年半,主要和贫民阶层打交道。得知自己可能会被调配到鲁辛加岛,负责在当地建立起简单的救助机构并领导当地医务人员工作时,我二话没说就答应了。

天色渐黑,我和帕梅拉终于走到了为我安排的住所,这是一处带有绿色金属屋顶的房子,上面的太阳能板已经变黑,有两个房间和一个不大的厨房,厨房里还有一台烤箱,浴室里有热水和马桶,还有一些简单的家具:立柜、抽屉柜、电视、桌子、床。所有生活必需品都一应俱全,更令我没有想到的是,他们居然为了让我工作起来更方便,还特地为我连接了网络!

在这里的第一个晚上我失眠了,因为我必须时不时地开灯驱赶那些不停发出吱吱声的老鼠。但接下来的几天我很快就适应了,并成了它们的好邻居。

孕育希望

诊所位于一座砖砌楼房的一层,在我来之前诊所内部结构就已经被划分好了。左半部分是三间装饰得较为“豪华”的屋子,总共大概能放下12个床位。右半部分是医生办公室、药库、治疗室兼产房。房子的中间部分用来接待病人。这里还缺许多基本的物资,从病人需要的单人床到窗户上的防白蛉网(这里一开灯就会引来无数昆虫),我不得不去旧货市场淘并自己做木匠活。

许多必要的医疗设备在这里并不是必须的,因为在这里建立诊所的目的是在第一时间提供救助,然后将重病患者送往市镇的大型医院。距离乌摩加村最近的镇也有几公里的路程。

我还有3位同事:我的助手罗季翁,是从捷克调派来的小伙子;两位女护士,是通过综合考量从当地女性中选拔出来的。

我的“第一场战役”在我来乌摩加村的第二天打响了。一群孩子簇拥着几个大人飞奔到诊所,每个人都神情焦灼。他们送来了一位姑娘,她头部后仰,四肢瘫软在两侧。人群聚集到接待处,没有任何喧哗,安静得可以清晰地听到女孩沉重、嘶哑的呼吸声。由于体温过高,她的身体不停地抽搐、震颤,几秒钟后她安静了,呼吸也停止了。几十双眼睛同时向我求助,我急忙把女孩抱到病床上,冲向电话,迅速给我在内罗毕时认识的热带医学博士弗拉基米尔·斯楚金打电话。“是疟疾发作,给她注射奎宁,等待6小时后的奇迹吧。” 斯楚金建议道。

奇迹真的发生了,姑娘醒过来了。6个小时后,这位姑娘已经开始和来探望的姐妹们有说有笑了,病床周围放满了袋装炸薯片。一切都好像没发生过一样,就好像死亡根本微不足道。第二天,她自己走回家了。

生活依旧

到目前为止,疟疾是导致鲁辛加岛居民死亡的最主要原因。5年前,这里将近20%的孩子都死于疟疾。但当地人把所有疾病和死亡都看成很自然的事,刚到这里时我就很快发现了这点。这里所有的人,包括孩子在内,生来就知道痛苦和快乐之间没有区别,就像出生、长大、结婚、生子、死亡一样,是生活的一部分。

在这里,我的工作除了处理外伤、医治疟疾发作外,更主要的是,我要充当一位亲人的角色。通常,孕妇们被送到诊所的时候,已经开始分娩了,临产前她们几乎已经失去意识。我接待的第一位产妇是一个16岁的小姑娘,她自己艰难地走到诊所,我和罗季翁把她抱到单人床上,让她平躺,但她却哭闹着要躺在地上(后来我才明白,当地人习惯睡草席),我们就让她平躺在地上,庆幸的是她生产得很顺利。后来,我们也没再准备产床,就这样在地上为产妇接生。

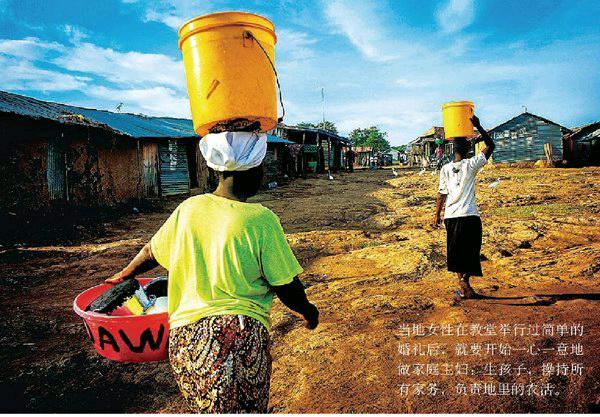

这里的女性生孩子的年纪都很早,十五六岁就开始生第一胎,这个年龄段的女性自己都还是个孩子。但很少有人在乎她们的感受,也没有爱情可言。女孩未来的婚姻完全由父亲决定。在教堂举行过简单的仪式后,她们就要将所有其他事都抛下,一心一意地做家庭主妇:生孩子,操持所有家务,负责地里的农活。

当地人来我的门诊有时并不是因为他们真的需要看病,他们只是想在干净的屋子里坐一会儿。

我记得,一位经常来我这里为亲人取药的小伙子叫奥德海波,他的家人患有艾滋病,正在接受持续治疗。

有一天,奥德海波穿着干净的衬衫和新外套又出现在我的诊所里。“我要结婚了,”他目光炯炯地说道,“今天就去她父亲那里提亲。” 奥德海波已经年过三旬了,我马上祝贺后问道:“难道你和你的家人不知道那位姑娘和她的家人都患有疾病吗?” 奥德海波冲我摇摇头,表示他并不在乎这些,在接下来的谈话中我习惯了他对我不理不睬的态度。那天这位未婚夫怀着对我的不满离开诊所后,就再也没来拿过药。

据官方数据显示,鲁辛加岛登记在册的人口中有40%都患有艾滋病。但据我观察,实际上可能已经达到了当地人口总数的60-70%。

当地人对艾滋病没有过多的恐惧,就好像疾病只是一种普通的自然属性。他们天生就能在逆境中将不幸最小化。发生了一件事情后,让我更加充分地认识到这点。一天,一个小伙子跑到我的办公室,之前我从未见过他,后来得知他是邻村的一位渔民。“大夫请给我药。”他说。我追问:“哪种药?治什么的?”他说:“就是我们所有人都知道的那种病,治我们那种病的药。”

竭尽所能

鲁辛加岛的居民主要依靠捕鱼为生,大多数人的生活都很艰苦,每户人家屋子里的地板上都堆满了刮鱼鳞用的铁锉和胶合板。这里不是所有人家都能通上电,多数人要走到很远的地方才能用上电。当地很多居民都没养成基本的卫生习惯,也不懂得礼貌待人,就连从当地选拔出的女护士也是这样,因此我需要耐心地教她们如何做好清洁和护理,如何使病人的皮肤免受感染,如何善待病人。之前的一位女护士甚至会出手扇产妇耳光,只是为了让产妇停止尖叫(这种员工必须开除)。鲁辛加岛上随处可见体罚和动手打人的现象,似乎这里已经被这种风气笼罩。

但是我接待的一个手被严重烧伤的12岁小男孩,让我改变了想法。小男孩手上的皮肤已经十分褶皱,手骨也严重变形。我问陪小男孩来的父亲,伤是怎么弄的,他含含糊糊地嘟囔着,大概意思好像是小男孩弄翻了煤油灯。小男孩不哭也不闹,只是安静地坐着,不时地发出呻吟声。我给他打了一针止痛剂,包扎了一下,因为需要进行外科手术,所以他被立即送往镇医院。通常是热心肠、身体健壮的中年男子乔希帮我护送病人,他有私家车。后来我才得知真相:那个小男孩是因为偷了父亲10肯尼亚分(不到1分人民币)——极其微小的一笔数目,父亲为了惩戒他,将他的手捆上,浇上了煤油。鲁辛加岛上有警察,知道真相后我报了案,小男孩的父亲被拘留了。乔希后来和我聊到这件事的时候说:“这位父亲确实是个莽夫,太冲动了,弄断一根手指就可以了,干嘛白白断送了孩子的一只手。”

我和乔希就这件事探讨了很久,他向我解释他们在对待类似情况时并不会都像这位父亲一样实施暴行,他们并不想给任何人带来伤害,只是想要他们的孩子“正确”地成长,以便将来能够成才。总之,尽管他们的生活贫穷、落后,他们个人的能力也有限,但他们也同样对子孙后代寄予了很大的期望。在岛上,我经常会碰到一些“有名望的人”,例如奥德海波的哥哥就是当地有成就的人物。我还知道曾有美国总统的父亲就出生在离这里不远的一个普通家庭,鲁辛加岛出现过许多杰出人物。在我这里生产的许多妈妈,后来都回来问我叫什么名字,然后给他们的孩子也起和我一样的名字,因为她们希望孩子长大能像我一样从事一份受人尊重的职业。

神圣的职业

鲁辛加岛和肯尼亚其他地区一样,白种人一出现,就会立刻成为众人关注的焦点。我总觉得自己好像在拍某部非洲主题的电影,孩子们远远地就看到了我们,跑在我们后面,争先恐后地重复一句话:“How are you? How are you?(你好吗?你好吗?)”,然后追闹着向我们提出各种各样的问题,一旁的成年人也一心想要向我们兜售一些商品。

我刚到这里的时候,每次去市场,东西的价格都会因为我的到来而飙升到原来的3-4倍。几个月后,我掌握了当地的方言,可以流利地在酒吧点一小瓶啤酒,或是和非洲大娘、当地商人说笑,并且还学会了砍价,但还是不能避免被敲诈。每次我乘出租车去位于鲁辛加岛另一端的地方取药的时候,去时的路费价格很合理,回来时出租车司机就会抬价两倍。有一次,我通过一个办事处订购了一台器械,办事处的年轻人收到钱之后便和办事处一起消失得无影无踪了。解决这类问题的最好办法就是把他们送到警察局,但是对于唯一的白人来说这很可能给自己带来更多麻烦,因为当地人只敲诈白人。

“大夫,你的信仰是什么,你去哪种教堂?”经常有病人这么问我,但我总是干脆地回答:“我不去教堂”,这样的回答也总引来他们和我激烈讨论。当地的虔诚教徒每周日都去教堂祷告、唱歌,他们很愿意亲近上帝,并坚信上帝对每个人的生活都有安排:就算今天有什么不尽如意的事,到明天一定会雨过天晴。

我曾接待过一位难产的产妇,当时尽管我想方设法希望保住孩子,但还是以失败告终。后来我在街上碰到了那位产妇的父亲,他非常热情地向我表示感谢。但我感到很歉疚,向他道歉没能保住他们的孙子。产妇的父亲却说:“上帝给则有,不给则无。我有9个儿女,现在马上又要抱孙子了。你曾在我们需要的时候给予了我们帮助,你是上帝派来的贵人。”

一位黑人老妇人每次在接待处看到我时,都会在胸前画十字。我的诊所里也经常有趣事发生。有一次,我接待了一位爱聊天的病人,他手臂受了轻伤。他一直不停地聊着自己的生活,聊着他看过的老墨西哥连续剧,我在为他包扎的时候他就已经给自己做出了好几种诊断,最后他终于问我:“大夫,接下来该怎么给我治疗?”我开玩笑地说:“可能必须得打几针了,在你的舌头上。”当我把目光从开完的药方上移开的时候,才发现他早就坐在那里伸好了舌头,一副听天由命地样子恭顺地等着我给他的舌头打针。

但当地人来我的门诊有时并不是因为他们真的需要看病,而只是想拜访下我这位“白衣天使”。“大夫,你应该通过自己的工作赚点钱,” 有一天乔希对我说,“否则大家以后可能还想要住在你这里!他们经常往你这儿跑,有时候甚至只是为了在这间干净的屋子里坐一会儿。”

后来,为了遏制源源不断地前来“看病”的人群,我们不得不象征性地收取一点费用。除了我、罗季翁、帕梅拉、乔希和护士们之外,所有前来“会诊”的人都要收取一定费用,当然费用是在他们能承受的范围内,他们平均每人每月的收入大概为100美元,但事实上就算将这些钱全部用来看病也远远不够,我的这个门诊能维持下去完全靠赞助商提供的经费。

新的希望

罗季翁和几名护士是我最主要的社交圈。有时我也会去帕梅拉或乔希家做客,有时也会去他俩介绍我认识的当地岛民家坐坐。我的造访每次都成了一件隆重的事情:主人特意穿得像过节一样,准备了各种各样的食物,拿出了珍藏的家酿白酒和啤酒,将所有亲戚和邻居都叫来,载歌载舞地举办一场欢庆会。

鲁辛加岛上当地居民最主要的娱乐就是“影像沙龙”。刚到这里时,我每次都早早地来到摆着一台电视机和一台DVD机的放映棚。但是很快这种反复播放90年代初老电影的“影像沙龙”就提不起我的兴趣了。那几张旧光盘都快要被磨出窟窿了。每当银幕上的最后一个镜头结束时,这些成年人仍旧像孩子一样欢呼雀跃地鼓掌。

这里有一家不大的酒吧,酒吧里有台电视机,男人们经常聚在这里看足球比赛,没有足球比赛转播的时候,女人们就在这里看古老的拉丁美洲电视连续剧。

但我对这里成年人的生活并不感兴趣,大多数空闲时间里,我都和幼儿园的孩子们一起度过。孩子们和我还有帕梅拉一起将诊所、学校和幼儿园附近堆放着的建筑垃圾清理干净,栽种上了能开花或能结果的树苗。孩子们从湖边打来水,给小树苗浇水。我来鲁辛加岛服务的期限过去一半的时候吃到了自己亲手种的芒果、木瓜和百香果。

这里的孩子似乎从小就明白知足常乐的道理,一点小东西就能让他们欢欣雀跃好一阵子。他们用旧弹簧垫子相互拉着玩,这样欢乐的笑声可以持续一上午。

我从网上下载了电影,定期放给孩子们看。他们通过我知道了《哈利·波特》和《指环王》。合同规定的服务期已满,我离开的那天,孩子们一大早就来送我,一路上他们紧跟在我们后面,一路唱着歌。

我之前医治过的病人或只是简单碰过面的人也都来送我。我们互相拥抱,很多人都哭了,他们说希望我还能回来。离开时,还是帕梅拉送我到车站门口,这次我的箱子是半空的,所以我没阻拦她把箱子顶到头顶。孩子们美妙的歌声萦绕在我周围,他们争先恐后地说着:“再见,亚历克斯医生!再见,亚历克斯医生!”这种场景就像我经常在关于非洲的电影里看到的那样,我也想为这些小贝克汉姆、小成龙、小比尔·盖茨们设定一个美满的结局。

[译自俄罗斯《环球》]

鲁辛加岛登记在册的人口中有超过50%都患有艾滋病,尽管如此,他们脸上仍然时刻挂着灿烂的笑容。

白种人一出现,就会立刻成为众人关注的焦点,孩子们围着我们争先恐后地提出各种各样的问题。