一旦醒来,就再也回不到梦里了

2016-02-17云也退

云也退

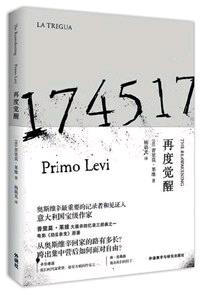

《再度觉醒》

作者:[意]普里莫·莱维

出版:外语教学与研究出版社

定价:39元

一个“梦中梦”——从奥斯维辛幸存下来到返回都灵,普里莫·莱维赋予了这段历程以一个别致的称谓。“随着梦境推进,缓慢或突然地,每次以不同的方式,我周围的一切开始分崩离析……我孤独地处于一片灰色而浑浊的虚无之中。”现在,他说,他知道了这个梦意味着什么,“也意识到我一直知道这一点;我再一次在纳粹集中营里,而在死亡营之外没有任何事物是真实的。”

读至此处我想到了马丁·路德·金博士。然金被暗杀,但他的话留了下来:I have a dream。他的演讲有一大半篇幅都是关于梦的,即使他死了,也不能消灭梦的真实——想象中的真实。而莱维呢,在身体上他脱险了,自由了,而他却宣布关于自由的梦,关于只要出去了就会有完全不同的另一番生活可以过的梦——另一番生活是虚假的。

不怕笑话,我经常被幸福感击中,当我路过产科医院,看见穿着难看的防辐射服出出进进的孕妇们;当我从超市拎出一大包蔬菜,手指被环扣勒得生疼;当我在雨天经过开膛破肚的泥泞的道路,勉强躲开把车头开到马路牙子上来的汽车。孕妇不必担心被突然冲出的陌生人撞倒在地,我不必一早去排队买食品,还要警惕着半路的匪盗,也不用躲避脚下的深坑、路上蛮横的交通工具。我不是忆苦思甜的好手,但我知道,只要达到一定的安全和温饱,再高浓度的丑陋都不是不可以忍耐的。

但是,普里莫·莱维的返乡之路,每一个回暖的或放松的时刻都伴随着某种阴沉的警告:你是幸存者,你本该死去的——都把人带回到被认为是不可能结束的昨天。

施塔里耶达尔罗依,莱维和其他一千多名意大利难民,在这所超大的红房子里待了两个月,他说,这段日子“懒散而相对舒适”,周围的森林,让有需要的人可以享受独处。一个人的尊严总要靠独处慢慢恢复,相互交往,往往滋生的是偏见和自卑。俄国军队每天赶着成千上万的马经过,它们都来自被占领的德国,十八个月没沾过荤腥的意大利人,连肉都有了,用一点烟草交换,每天都可以大快朵颐。但这样也找不回幸福,莱维感到的与其说是口腹的满足,不如说是随着偷马、杀马、卖肉、狼吞虎咽而来的不体面。

坚强和脆弱,在《再度觉醒》这部书里总是并存的。莱维必须用一段时间来摆脱死缓的预感,前提是在这段时间里,他没有绝望。解放并不是快乐的事,对被长期奴役的人来说,解放并不意味着“翻身做主人”,相反,他们被从黑牢里曝光到了外人面前,他们的脏污、羸弱、病痛,都无可遮蔽了,他们被检查身体,发放衣物,理发,被命令洗澡,甚至连一具尸体都是不体面的,想到遗骸会被人在地上拖来拖去,丢作一堆,自杀都成了痛苦的抉择。

人的尊严会被暴力所摧残,但人们往往忽视了人的适应性。即使是集中营的环境,它形成的等级体制,也能在某种程度上让人“心安”,得到自己该得的一份,在这种情况下,解放则毁掉了好不容易形成的秩序,把人重新推进了不确定之中。在集中营里,一切的一切,包括你的未来,毕竟是已知的,而离开了集中营,你何去何从?你能不恐惧吗?

《再度觉醒》描写过一些安宁的时刻,比如,在货车里找到医疗车厢,甚至一本意大利语的儿童书,度过了一个“天堂般的夜晚”;再比如在难民营,赶上俄罗斯人的狂欢节,被一台戏剧所感动。这些时刻是前途未卜的旅程里一些小小的风景,还没有看够,脚下的船筏就把人带往前方去了,仿佛生怕你多待一秒,户口上的幸福额度就要透支了似的。可是,除了设法抓住转瞬即逝的火焰,难道还有别的办法来摆脱彻底的寂寒吗?

花瓶破碎了可以拼合起来,但裂痕再也消不去。套用柴静的话:没有经历过打碎重建的人,不足以谈人生。可他们是否知道作为花瓶的恐惧:一旦醒来,就再也回不到梦里了。