特高压交直流混联电网稳定控制分析

2016-02-16陈凯段翔颖郭小江

陈凯,段翔颖,郭小江

(1.国家电网公司交流建设分公司,北京市100052;2.中国电力科学研究院,北京市100192)

特高压交直流混联电网稳定控制分析

陈凯1,段翔颖2,郭小江2

(1.国家电网公司交流建设分公司,北京市100052;2.中国电力科学研究院,北京市100192)

结合我国电网发展综述了特高压交直流混联输电系统安全稳定控制存在的问题及解决方法。首先,根据交直流混联系统网架结构,给出了初步评价该类系统稳定性的一般方法,分析了交直流混联系统存在的稳定性问题及控制需求。其次,结合我国电网规划中的交直流混联系统,论述了利用直流系统功率紧急控制、功率调制、频率调制等方法提高交直流系统稳定水平的方法,并给出了研究示例,验证了上述方法的有效性。最后,针对目前交直流混联系统研究存在的不足,展望了未来研究方向。

特高压直流,交直流混联系统,直流调制,交直流协调控制

0 引 言

超/特高压直流输电技术的广泛应用,使交直流电网结构变得复杂多样,其中交直流混联输电方式是我国目前及未来交直流接入关系中最重要的形式之一,交直流并联系统是交直流混联系统的一种特殊形式。2000年“天广”直流输电工程投运,在我国形成了首个交直流并联运行的输电系统[1]。

为解决我国能源外送问题,建设坚强的特高压交直流电网是我国电力工业发展的重点,未来我国电网将逐渐形成“西电东送、南北互济、特高压交直流并举”的网架格局[2-7]。随着向家坝—上海、锦屏—苏州、溪洛渡—浙江等特高压直流输电工程的相继投运,与现有的2个川电东送500 kV输电通道共同构成了交直流混联外送的格局。随着后续多个特高压直流外送工程的建设,以及特高压交流同步电网的逐渐成形,将进一步加强交直流网架结构,多直流送出、多直流馈入条件下的交直流混联输电系统将最终形成[8]。

交直流系统混联输电方式可以将直流系统自身灵活的控制功能与交流系统的安全稳定控制方法有机地结合起来,发挥各自优势,改善系统运行稳定性。但与纯直流联网系统相比,交直流混联输电系统运行控制复杂,仍有许多理论和技术问题需要解决。本文结合我国特高压电网发展,论述特高压交直流混联系统的安全稳定控制问题;在此基础上,结合电网规划,阐述解决交直流混联系统稳定问题的控制策略和方法,为我国特高压交直流电网规划、设计、运行提供技术参考。

1 特高压交直流混联系统

1.1 交直流混联系统

交直流混联输电系统是送、受端交流系统之间既有交流线路连接又有直流系统连接的一种输电方式。对于交直流混联系统,交流通道与直流系统混联结构明显,但在一些系统中,与直流系统混联的交流通道并不明显,交流线路构成了较为复杂的网络,但送、受端关系使其与直流系统共同组成交直流混联输电系统。图1给出了交直流混联系统简化示意图。

交直流混联系统通常是先有交流输电线路,为了增强送端系统电力外送能力,后加入了直流系统而形成的。美国太平洋联络线交直流并联系统和我国的“天广”交直流并联输电系统均为此种情况。交直流混联输电方式的主要特点是:(1)送、受端交流系统必须同步运行,这是与纯直流联网的本质区别;(2)可利用混联交流通道方便地进行中间抽能,同时又可以利用直流系统实现远距离输电;(3)可实现交直流通道间输电功率相互支援,但交流通道需为直流单极闭锁引起的功率大规模转移留有裕度。

1.2 特高压交直流混联系统

“十二五”期间,为了满足西南水电基地电能大规模、远距离外送的需求,向家坝—上海±800 kV特高压直流输电工程投运后,又陆续建成了多个特高压直流输电工程向华中和华东地区集中送电。四川电网与华中和华东受端系统形成了多直流送出、多直流馈入条件下的交直流混联输电系统[4-5,8],简化网架如图2所示。在交流电网规划建设方面,川渝电网也将陆续建设多个特高压交流输变电工程。

图2 2015年特高压交直流混联系统

2 交直流混联系统稳定性评价及控制

2.1 交直流混联系统强弱关系评价

交直流系统之间的相对强弱关系决定了系统的运行特性,理论研究和工程经验表明,采用换流母线处的短路容量与直流额定输送功率的比值,即短路比(short circuit ratio, SCR)来衡量交直流系统之间的相对强弱关系,进而评估整个系统的稳定水平是一个比较有效的方法。由于交直流混联系统送、受端系统之间存在交流联络线,因此逆变端换流母线处的短路容量不仅与受端系统相关,还与送端系统及交流联络线路相关。因此,根据图1可以得出交直流混联系统受端等效阻抗,即

(1)

式中:ZI为交直流混联系统受端等效阻抗;Zinverter为受端系统等效阻抗;Zrectifier为送端系统等效阻抗;Zparallel为等值并联线路等效阻抗。

根据式(1),综合考虑交直流混联系统送、受端系统强弱关系以及混联交流通道,可以初步判断系统的稳定水平。表1给出了上述3个因素不同强弱组合对应的交直流混联系统强弱评价[9-10]。

表1 交直流混联系统系统比较

Table 1 Comparison of AC/DC hybrid systems

注:高阻抗指并联交流线路电气距离长、联系弱,低阻抗指并联交流线路电气距离短,联系强。

直流逆变端换相条件恶劣,系统稳定水平对受端系统强度的依赖程度较送端高。对于并联线路高阻抗的情况,送、受端系统之间联系薄弱,在考虑系统稳定性的时候可以采用与纯直流联网类似的方法;对于并联线路低阻抗的情况,送、受端系统联系紧密,在系统稳定性分析中,需将送、受端系统统一进行考虑。

2.2 交直流混联系统稳定控制问题

文献[11]指出在交直流系统稳定性研究中,最值得关注的是电压稳定问题。交流系统故障期间,故障线路潮流将向其他交流通道转移,同时直流系统会因换流母线电压下降出现送电功率减小的情况,当交流系统电压下降幅度过大时,直流系统还会导致由于换相失败而无法送电,潮流转移至交流通道后,进一步加剧系统电压波动,恶化系统稳定性。当直流系统发生闭锁故障时,同样会引起潮流转移至混联交流通道。因此,交直流混联系统面临的主要问题是各种故障引起潮流转移,造成系统电压或功角失稳。

此外,随着超/特高压直流系统的不断接入,在原交直流混联电网结构上,形成了多直流馈入、多直流送出的交直流混联大系统。多回直流系统及交直流系统相互影响的问题同时出现,引起了更多的电网安全稳定控制方面的问题[12-15]。

针对交直流混联系统存在的问题,可以通过以下2种方法改善系统稳定水平。(1)交流系统中留有足够的输电裕度,使其可以抵御系统失稳或设备过载问题,但是,这种方法限制了混联交流通道输电能力的发挥。(2)减轻潮流转移对系统稳定性的影响,实现交直流系统相互支援,但是,这种方法具有一定的局限性,当系统受到扰动,在系统电压恢复到一定水平之前,直流系统通常在低压限流作用下强制限制直流电流大小,直流功率控制功能失效,无法发挥作用,对弱交流系统而言,这一阶段是决定系统能否恢复稳定的关键时期。因此,任何一种方法都无法完全解决交直流混联系统输电能力与系统稳定性之间的矛盾,需要兼顾二者的特性,对交直流混联系统进行综合控制。此外,在交直流稳定控制中,还需要结合电网常规稳定控制措施,如切机和切负荷等[16]。

直流系统常用的功率控制方式主要包括功率(紧急)控制、直流功率调制、直流频率调制等。由于特高压直流系统具有较大的过负荷能力,其控制将会对交直流混联系统产生明显的积极作用。

3 基于功率控制的特高压交直流协调控制

3.1 直流过负荷能力

在交直流混联系统中,直流系统参与安全稳定控制的能力与换流阀的通流能力及过负荷能力密切相关。通常,在利用直流系统过负荷能力时,应当依据实际情况综合考虑相关的限制因素,在设备允许的范围内合理使用。此外,在对直流系统功率进行控制时,需要考虑由系统强度决定的直流最大输电功率限制[9,17]。对于特高压直流系统来说,由于其输电功率大,受端系统相对变弱,此类问题需予以考虑。

3.2 直流系统功率紧急控制

直流功率控制包括功率回降(power run-backs, PRB)和功率提升(power run-ups, PRU)功能。由于PRB和PRU控制方式的调节速度较慢,对于交直流混联系统发生故障后要求直流系统快速改变功率的情况,难以发挥作用。因而需要额外设置合理的直流控制措施,实现交直流系统之间的相互协调配合。

直流系统功率紧急控制通过改变直流功率给定值实现,通常可以利用控制策略表的方式对直流系统直接下达新的功率控制指令及功率变化速率。

文献[18-21]分别在机电或电磁暂态仿真计算平台上针对不同水平年及运行条件下的向家坝—上海、锦屏—苏州等特高压直流输电工程接入我国三华电网(华北-华中-华东同步电网)后形成的交直流混联系统,利用直流功率紧急提升实现交直流系统相互支援,改善系统稳定性。表2给出了文献[18]的研究结果,表中所示的故障线路是与特高压直流呈混联形式的交流通道或连接不同混联通道的交流线路,模拟的是线路三永跳双回故障(“N-2”),即交流通道减少对系统稳定性的影响。

表2 直流系统功率紧急控制对交直流混联系统稳定性的作用

Table 2 Function of DC power emergency control for AC/DC hybrid system stability

结果表明,直流系统功率紧急控制能够有效改善特高压交直流混联系统的稳定水平,但直流系统功率紧急控制支援的交流通道应是距离直流系统较近的线路;距离直流系统较远的线路发生故障后,直流功率控制会引起潮流大规模转移,无法改善系统稳定性。

4 基于直流调制的特高压交直流协调控制

4.1 适用于交直流混联系统的直流调制方式

直流调制是指为改善交流系统的运行性能,对直流功率、电流和电压以及换流器吸收的无功功率进行自动调整的控制功能[22]。常见的调制功能包括频率调制、功率调制、阻尼调制和无功调制等。因此,直流调制信号可以取交流系统的频率、功角、交流输电线路的有功功率或电流、交流电压等。在具体选择过程中,需要考虑:(1)信号能否正确反映在各种故障发生时,系统运行参数的变化特性;(2)信号的调制效果应显著,且有利于系统的安全稳定;(3)信号便于检测和使用,检测设备简便、可靠。

在交直流混联系统中,为了实现交直流系统相互协调配合,通常利用直流功率调制达到此目的,调制信号可以选择与之混联的交流通道有功功率。如果混联交流线路较长,送、受端系统通常存在不稳定因素,最合适的调制信号应是直流两侧母线的相位差,但是由于相位差测量存在一定的困难,可以选择两端频率偏差作为调制信号。

4.2 基于直流功率调制的特高压交直流协调控制

直流功率调制是通过从混联的交流线路上或两端交流系统中提取反映交流联网线路功率变化的信号,来动态调整直流系统输电功率。直流功率调制原理如图3所示[23]。图中,Tmes指功率测量时间常数,Tw指隔直环节时间常数,Kp指功率调制增益,T0指滤波器参数,T1~T4指超前滞后环节参数,用来进行相位补偿,改善控制系统动态特性,ΔPmin和ΔPmax分别是直流功率调制量下限值和上限值。

图3 直流功率调制

文献[18]针对向家坝—上海、锦屏—苏州及其混联交流系统,利用直流功率调制达到改善系统稳定性的效果,如表3所示。结果表明,利用直流功率调制也可以达到与直流系统功率紧急控制类似的效果。

表3 直流功率调制对交直流混联系统稳定性的作用

Table 3 Function of DC power modulation control for AC/DC hybrid system stability

4.3 基于频率调制的特高压交直流协调控制

直流系统频率调制是一种通过引入交流系统频率偏差改变直流输电功率,实现支援交流系统、阻尼系统振荡的有效方法[24]。直流频率调制通常有2种,一是将某一端交流系统频率保持在额定值(在设定的死区范围内),适合于一端交流系统容量较大的情况;二是按两端交流系统频率偏差比例调节。对于交直流混联系统可采用第2种,即直流双侧频率调制。

双侧频率调制包括大方式调制及小方式调制。两者的传递函数相同,只是在增益上不同。大方式调制仅在大扰动,尤其是混联交流输电系统的扰动等紧急情况,或系统频率偏差大于0.05 Hz时作用;小方式调制通常在电网受到小扰动时起作用,调制输出一般限制为0.1 pu额定直流功率。

双侧频率调制的原理如图4所示[23]。图中,Td1、Td2分别为整流侧和逆变侧的微分环节时间常数,ε1、ε2分别为整流侧和逆变侧的引导补偿因子,K1、K2分别为整流侧和逆变侧的调制增益,Tf1、Tf2分别为整流侧和逆变侧的滤波器时间常数,A、B、C、D为陷波滤波器参数,通过极点和零点配置,改善控制系统动态特性,Pmax、Pmin为限幅环节,防止调制控制器因频率剧烈波动而使直流功率大幅度变化[17]。

图4 直流双侧频率调制

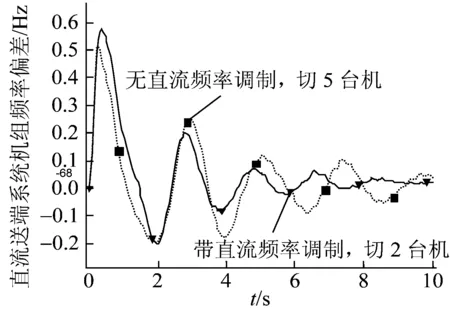

文献[8,17]针对2020年我国西南水电多直流送出条件下的交直流混联系统,利用直流双侧频率调制功能实现了多回直流系统之间、以及交直流系统之间的协调控制。图5给出了特高压直流双极闭锁后,有、无频率调制情况下系统稳定性的计算结果。

图5 直流送端系统频率偏差

在故障发生以及恢复期间,西南水电1回特高压直流系统发生双极闭锁之后,送端交流系统功率出现盈余,潮流将大规模转移到混联交流通道,使系统的电压下降,直到失稳[25]。当与之混联的其他特高压直流系统采取频率调制的控制策略时,可以大幅减少交流系统切机规模,改善了交直流混联系统的稳定性。

此外,文献[8,17]以乐山—重庆特高压交流线路发生三永跳双回严重故障为例,直流系统采用频率调制后,送、受端交流系统阻尼特性均大幅提高,具体见表4。

表4 频率调制对系统阻尼特性影响

Table 4 Influence of frequency modulation on system damping characteristics

5 交直流混联系统稳定控制发展方向

各国学者针对交直流混联系统稳定控制问题已展开了较多研究,但仍有许多问题需要解决。

首先,直流输电技术在我国已得到广泛应用,但在运行中,直流系统仍局限于维持自身稳定的控制模式,配置的诸多调制功能和附加控制功能处于闭锁、闲置状态。随着电网复杂程度的加深,以及对交直流系统控制要求的提高,需要在现有的研究基础上,实现交直流系统协调控制的工程应用,来提高电网稳定水平。

其次,目前针对交直流混联系统稳定机理研究仍显不足,特别是多直流接入条件的交直流系统稳定机理缺乏严格、完善的理论支撑。因此,需要从机理入手,研究可以用于交直流协调控制及多直流协调控制的方法。

此外,先进的测量、通信和控制技术的发展为建立智能坚强电网提供了支撑,构建先进的交直流混联系统协调控制平台是适应未来电网发展的重要环节。研究适应电网结构和方式变化,具有强鲁棒性特征的交直流协调控制策略是未来交直流混联系统稳定控制发展的目标之一。

6 结 语

本文结合我国特高压交直流电网规划,综合论述了交直流混联系统稳定控制问题。重点分析了特高压直流系统利用功率紧急控制、功率调制、频率调制改善交直流混联系统稳定性的控制策略及实现方法,并给出了研究示例。文章清晰地梳理了特高压交直流混联系统稳定问题及解决方法,指出了未来交直流混联系统稳定控制研究的发展方向,为今后特高压直流工程规划、设计、运行提供了技术参考。

[1]荆勇, 任震, 李柏青,等. 天广交直流混合系统输电能力的研究[J]. 电网技术, 2002, 26(8):52-55. JING Yong, RE Zhen, LI Baiqing, et al. Research on transmission capability of Tian-Guang AC and DC hybrid system[J]. Power System Technology, 2002, 26(8) ):52-55. [2]国家电网公司. 国家电网特高压骨干网架总体规划设计(2005年版)[R]. 北京:国家电网公司,2005.

[3]国家电网公司. 特高压电网规划(2006年版)[R]. 北京:国家电网公司,2006.

[4]国家电网公司. 特高压电网规划(2007年版)[R]. 北京:国家电网公司,2007.

[5]国家电网公司. 国家电网总体规划设计(2008年版)[R]. 北京:国家电网公司,2008.

[6]刘振亚.特高压电网[M]. 北京:中国经济出版社,2005.

[7]张文亮,于永清,李光范,等.特高压直流技术研究[J].中国电机工程学报,2007,27(22):1-7. ZHANG Wenliang,YU Yongqing,LI Guangfan,et al. Researches on UHVDC technology [J].Proceedings of the CSEE,2007,27(22):1-7.

[8]郭小江,卜广全,马世英,等. 西南水电送华东多送出多馈入直流系统稳定控制策略[J]. 电网技术, 2009, 33(2):56-61. GUO Xiaojiang, BU Guangquan, MA Shiying, et al. System stability control strategy for multi-send & multi-infeed HVDC project from southwest hydropower stations to east China power grid[J]. Power System Technology, 2009, 33(2):56-61. [9]郭小江,马世英,杨海涛,等. ±800 kV直流接入系统技术要求研究[R]. 北京: 中国电力科学研究院,2008.

[10]郭小江,宋云亭,赵良,等. 大型电源基地直流送电方式及对电网安全的影响研究[R]. 北京:中国电力科学研究院,2008.

[11]李兴源.高压直流输电系统的运行和控制[M]. 北京:科学出版社, 1998.

[12]杨卫东. 多馈入直流输电系统的控制策略研究[D]. 浙江大学, 2001. YANG Weidong. Research on control strategies for multi-infeed HVDC system[D]. Hangzhou: Zhejiang University, 2001.

[13]朱红萍. 感应滤波换流变压器及直流调制改善交流系统稳定性研究[D]. 长沙:湖南大学, 2012. ZHU Hongping. Study on the AC system stability effected by inductive filtering converter transformer and HVDC modulation[D]. Changsha: Hunan University, 2012.

[14]许德操. 多回送出直流输电对交流系统影响的研究[D]. 北京:华北电力大学, 2007. XU Decao. Study on the effects of multi-circuit sending HVDC to AC power systems[D]. Beijing: North China Electric Power University, 2007.

[15]郭小江,刘文焯,卜广全,等. 多直流馈入系统特有机理研究[R].北京:中国电力科学研究院, 2005.

[16]齐旭, 曾德文, 史大军,等. 特高压直流输电对系统安全稳定影响研究[J]. 电网技术, 2006, 30(2):1-6. QI Xu, ZENG Dewen, SHI Dajun, et al. Study on impacts of UHVDC transmission on power system stability [J]. Power System Technology, 2006, 30(2):1-6.

[17]郭小江,马世英. 多回直流馈入电网安全稳定技术及多回直流协调控制技术研究[R]. 北京:中国电力科学研究院,2008.

[18]郭小江,申洪,赵良. 特高压交直流并列系统安全稳定研究[R]. 北京:中国电力科学研究院,2008.

[19]尚慧玉,郭小江,申洪. 向家坝—上海特高压直流安全稳定性研究[R]. 北京:中国电力科学研究院,2008.

[20]张晋华,胡涛,王晶芳. ±800 kV直流系统与送受端交流系统相互影响研究[R]. 北京:中国电力科学研究院,2007.

[21]赵良,覃琴,张志强,等. 三华电网安全稳定深化研究[R]. 北京:中国电力科学研究院,2008.

[22]余军, 荆勇, 班连庚, 等. 天广直流动态性能和交直流相互影响研究[R]. 北京:中国电力科学研究院,2001.

[23]汤涌, 卜广全, 印永华,等. PSD-BPA暂态稳定程序用户手册[R]. 北京:中国电力科学研究院,2007.

[24]赵畹君. 高压直流输电工程技术[M]. 北京:中国电力出版社, 2004.

[25]黄震. 多馈直流系统接入对交流电网的影响及混联系统关键问题研究[D]. 成都:西南交通大学, 2011. HUANG Zhen. Research on effects to AC power grid after multi-feed DC system introducted and critical issues of hybrid system[D]. Chengdu: Southwest Jiaotong University, 2011.

陈凯 (1978),男,工学硕士,高级工程师,主要从事特高压及跨区联网工程建设方面的研究工作;

段翔颖(1979),女,工学硕士,工程师,主要从事电力系统稳定控制及项目管理方面的工作;

郭小江(1977),男,工学博士,高级工程师,主要从事高压直流输电与电力系统稳定控制方面的研究工作。

(编辑 张小飞)

Stability Control Analysis of UHV AC/DC Hybrid Power Grid

CHEN Kai1,DUAN Xiangying2,GUO Xiaojiang2

(1. AC Project Construction Branch, State Grid Corporation of China, Beijing 100052, China; 2. China Electric Power Research Institute, Beijing 100192, China)

Considering the power system development in China, this paper summarizes the problems and solutions of the security and stability control for UHV AC/DC hybrid power system. Firstly, according to the structure of AC/DC hybrid system, we present a normal method of preliminary evaluation for the system, and analyze the stability problems and control requirements in the AC/DC hybrid system. Then, in combination with the AC/DC hybrid system in China power grid planning, we discuss the methods which use DC power emergency control, power modulation, frequency modulation, etc. to improve the stability of AC/DC system, and present study cases to verify the validity of the proposed methods. Finally, we discuss the future research direction according to the deficiency in the study of AC/DC hybrid system.

UHVDC; AC/DC hybrid system; DC modulation; AC/DC coordinated control

TM 712

A

1000-7229(2016)01-0064-06

10.3969/j.issn.1000-7229.2016.01.010

2015-10-21