在解决问题中培养学生符号意识

2016-02-14许淑一

□许淑一

在解决问题中培养学生符号意识

□许淑一

符号意识是学生对数学符号的直觉感悟和主动恰当运用符号解决问题的一种意识。建立符号意识将有助于学生理解符号的意义、运用符号解决问题,理解符号的使用是数学表达和进行数学思考的重要形式。因此,教师可以从让学生感知符号意义、经历符号抽象过程、深化符号应用三个方面来帮助其培养和发展符号意识。

解决问题 培养 学生 符号意识

《义务教育数学课程标准(2011年版)》指出:“符号意识主要是指能够理解并且运用符号表示数、数量关系和变化规律;知道使用符号可以进行运算和推理,得到的结论具有一般性。建立符号意识有助于学生理解符号的使用是数学表达和进行数学思考的重要形式。”史宁中教授认为“符号意识是学习者在感知、认识、运用数学符号方面所做出的一种主动性反应,它是一种积极的心理倾向”。由此可见,培养学生符号意识是在发展学生更高层次、更高水平的数学素养。培养学生的符号意识渗透于数学教学的方方面面,对此,笔者将结合教学实践来谈如何在解决问题中培养和发展学生的符号意识。

一、唤醒经验、借助情境,感知符号意义

毋庸置疑,我们生活在一个“符号”的世界里,交通标志、商标、广告中的文字、图形和字母符号比比皆是,这些符号都是人类创造的结果。数学发展到今天,已成为一个符号化的世界。英国著名数学家罗素说过:“什么是数学?数学就是符号加逻辑。”数学离不开符号,处处要用到符号,在解决问题中,可以帮助学生感受到符号的广泛应用性。

(一)唤醒经验,鼓励用不同形式表征

数学符号有着特定的意义,自成体系。对于小学生来讲,数学符号不是上小学才开始接触,他们之前积累的经验对数学符号意识的形成起着积极的促进作用。

比如,在教学北师大版二年级下册“找规律”时,学生找到图中若干规律进行交流。

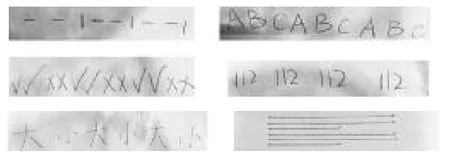

教师提问:我们能不能想办法把找到的规律表示出来呢?这就容易引发学生利用已有的符号经验,自主思考。呈现了如下若干表示方法。

他们能用这些富有个性的符号(字母、数字、图形、特定符号)来描述数学的内容,这正是学生已有的经验在起作用。教师带领学生观察不同形式的表征,帮助学生感悟:对于有规律的事物,无论是用数字还是字母或图形都可以反映相同的规律,只是表达形式不同而已,这样既深化了对规律的认识,又丰富了数学的表征语言与表征形式。更进一步帮助学生在以下两点上有所感悟:一是要有把实际问题用数学符号来表达的意识;二是要理解每个数学符号所蕴含的丰富内涵和实际意义。

(二)借助情境,体验符号的优越性

对符号价值的认同会促进学生符号意识的形成。换句话说,学生对符号的优越性体会越到位,运用符号的意识就会越强。因此,在解决问题教学时,我们应努力借助各种适当的情境,让学生在活动中体验符号表示的简洁性、概括性及符号运算与推理所带来的结果的一般性,从而提高学生符号学习、符号运用的自觉性和主动性,培养符号意识。

例如,吴正宪老师的“用字母表示数”教学片段:

在一首“数青蛙”的儿歌之后,吴老师让学生自己想办法表示出更多的青蛙只数。以下是学生的汇报。

生1:我写了10只青蛙10张嘴,20只眼睛40条腿。

生2:老师,我的比他表示的多。10000只青蛙10000张嘴,20000只眼睛40000条腿。

吴老师不动声色,挑动学生的学习热情:10只也好,10000只也罢,都只能表示一种情况啊!

生3(若有所思):n只青蛙n张嘴,n只眼睛n条腿。

教室里热闹起来:n是同样的字母,这样表示不符合逻辑,这不是出怪物了?

生4(跑到台前):我的不一样,比生3的表示好。A只青蛙B张嘴,C只眼睛D条腿。

显然,这位同学是想到了A、B、C、D四个不同的字母来表示4个不同的数。吴老师肯定了他,但又继续追问:当A表示5的时候,B、C、D又表示什么?学生开始解释。这样引发了学生的质疑:你的这种表示只有你知道,你不给大家解释我们就不清楚。

生5:我是这样的,A只青蛙A张嘴,B只眼睛C条腿。

这位同学的想法表达出青蛙的只数和嘴是相同的,眼睛和脚是不同的,又有了进步,但还不能让别人一眼看出它们之间的关系。

教室安静了,没有同学再要发言。吴老师鼓励一个角落里的女生:让大家分享你的表示好吗?

5只青蛙5×1张嘴,5×2只眼睛,5×4条腿。

掌声响起来了,终于有了关系!

该女生的眼中也放出光芒。

吴老师还略带遗憾地问:同学们,有遗憾吗?

生(众):虽然有了关系,却只表示了5只青蛙。

一时几个同学竟同时起立:a只青蛙a张嘴,2a只眼睛,4a条腿。

教室里又一次掌声响起……

虽然是一个很简单的情境,教师的着眼点放在帮助学生厘清他们交流的内容,把注意力集中在问题的数学意义上,通过师生与生生之间的对话,将学生的思维过程一层层显露出来,完成用字母表示数的一个认知过程:从只表示一种情况到盲目表示多种情况看不清数量关系,最后到既能表示关系又能清楚表示数量多少这个过程,帮助学生体会到数学符号是进行数学理解、交流和分析的工具,体会运用字母表示数的概括作用,体会到字母不仅可以表示任意数,还可以表示一种关系,使用符号可以进行一般性的运算和推理,从而感受运用符号的优越性。

二、经历过程,发展学生符号意识

学生符号意识的形成一般经历“感知具体事物—个性化表达—数学化表达”这样逐步符号化的过程。符号意识很难用语言传达给学生,而是让学生在经历符号化的过程中自己感悟并发展。所以,教师要引导学生在解决问题的过程中,将日常语言符号逐步过渡为数学语言符号,建构起数学符号模型。

例如,吴正宪老师的有趣的搭配教学片段:

吴老师创设了生活情境后,用幻灯片呈现出需要上下搭配的服装:一件上衣、一件T恤衫、一条长裙、一条短裙、一条裤子。提出:用两件上衣和三件下装能搭配成几套衣服?把你的想法表达出来。

学生有的利用学具摆一摆,有的把自己的想法画一画,用自己的方法解决问题。之后,在全班交流时,吴老师选择了有代表意义的几种想法。

生1:我把一件上衣和一条裤子搭成一种,我又把一条短裙和一件上衣搭成一种,还把一条裤子和一件T恤衫搭成一种……

该生的话还没说完,听的同学就“云遮雾绕”了:你说的我们记录不下来,怎么没有顺序啊?

生1不好意思地挠挠头:我自己也乱了。

师:这位同学用文字写了一片,自己也说乱了,有没有更简洁些的?

这时,一位女生拿着自己的“作品”上来:我通过画图知道一共有六种搭配的方法。上衣能搭配一条长裙、一条短裙、一条裤子,T恤衫也能搭配一条长裙、一条短裙、一条裤子,这样就是六种。

师:这位同学用画图的方法表示,比写一片文字清楚多了,而且她的画法非常有序,这样有什么好处?

生(众):既不会重复也不会漏掉。

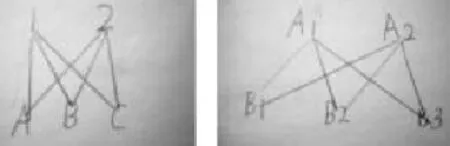

旁边的一个男生坐不住了,举着自己的“作品”:老师,我的这个更清楚!(见下图)

该男生展示他的想法,并说道:我是用字母表示的。用A、B表示两件上衣,用C、D、E表示三件下装,再一件上衣分别和三件下装连线,就一下看出是六种搭配了。

正当该生满意地要回座位时,吴老师把他留下来,让他问问同学们有没有什么问题?

这时,一个学生站起来:你A和B之间怎么不连线啊?

生:A、B都是上衣,上衣不能和上衣搭配。

吴老师不动声色地甩出一句:既然同一类的不能搭配,怎么区分开呢?

学生的思路被打开了:可以把上衣的字母换成数字1、2,上衣可以用A1、A2区分,上衣可以画图形,下装用字母表示……

吴老师与学生一起参与讨论:刚才这么多的表达方式,哪种方式更好呢?学生很自然地回答道:用数字、用图形、用字母表示更好,因为这样更简洁,更快速。

在上面的案例中,我们可以看到学生在亲历数学表达的符号化过程中感受数学符号的高度概括,学生悄悄地接受符号化语言的方式,这种“慢镜头”式的展开,会使学生对符号的意义和价值获得更多的体验和感悟,不仅能提升学生的“内在自觉”,也为学生进一步创造提供了跳板。

再如,减法的意义教学片段:

课桌桌面,什么都没有。看老师变出什么?老师拿出3枝花放在桌面,引导学生把刚才看到的叙述出来,学生说“桌子上有3枝花”,老师肯定学生,“老师把你说的简单记录下来”(板书:原有3支花),然后继续让学生观察:发生了什么事?老师拿走1枝(板书:拿走1支),此事件就此搁笔。继续看桌上又变出什么?笔筒。引导学生叙述完整,并板书:原有5支笔,拿走2支。教师提问:刚才老师做的两件事有什么共同点?学生说:都是拿走。师:回忆一下你在生活中有没有像这样拿走的事呢?学生介绍。师:好,拿走,也是去掉的意思,拿走、去掉,知道在数学里用哪个符号表示吗?原有3枝花,拿走1枝,怎样用算式表达呢?生:3-1。之后继续列出算式5-2。

数学总是和生活密切联系的,在具体情境中提取出数学信息并用符号表达是学生具有良好数学符号意识的重要表现,上面这个片段由具体表象支撑到学生语言外化再到教师抽象出数学符号,一步一步完成学生对“解决问题”信息的梳理与呈现,最重要的是让学生在这样的过程中亲近符号,感受符号的魅力,享受符号简约思维,从具体到抽象,再从抽象回到具体,从而发展学生的符号意识。

三、重视归纳运用与创新,深化符号意识

符号多种多样,形式千差万别,学生对数学符号不仅要懂,还要会用,符号意识的发展可以表现为学生主动运用符号的意识。教师有责任在一段时间内通过恰当的问题带领学生一起把学过的符号列出来,对符号进行分类,讨论它们之间的关系,体会每一类符号带来的好处。在这个过程中,不仅要创造机会让学生一个个使用符号,更要学会综合使用符号,建构起符号体系,形成符号语言,并运用符号语言在解决问题中发挥作用。

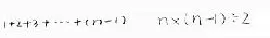

有这样一道题目:“20个小朋友,每两个都要握手一次,一共要握手多少次?”对于这个题目,不同思维水平的学生其产生的价值一定不同。在学生五年级的时候,笔者曾以此题为载体,帮助学生积累综合运用符号的体验,深化符号意识。学生解决问题的方法如下:

1.化繁为简:找几个同学实际操作,通过活动发现规律。

2.画图。

第1个人要和其他19个人握手,第2个人要和其他18个人握手……依此类推,20个人握手的次数是19+18+…+2+1。

多一个人,增加两次,再多一个人,增加三次,……规律:1+2+3+4+…+(人数-1)。

3.符号表达。

学生符号意识的培养更需要其在符号使用过程中有意识地体会和感悟,教师应该有意识地选取载体、提供素材、创造条件,帮助学生积累综合运用符号的经验,通过交流不同的思路和自己的表征方法,培养学生符号思考和交流的能力。更进一步,在这个过程中还要通过教师的引导、鼓励,生发学生的“自我创造”,为符号意识真正在学生心中生根、发芽、开花、结果奠定基础。

总之,对学生符号意识的培养不是一朝一夕就能见到成效的,而要有一个过程。小学阶段是学生建立数学符号意识的起点,也是进行后续学习的基础,符号意识的培养应该贯穿于数学学习活动的整个过程中,按阶段分层次地渗透,尤其要合理地把符号意识纳入到教学目标中,在一堂堂数学课上帮助学生在使用中体会,在体会中加深、发展符号意识。

[1]吴正宪,刘劲苓,刘克臣.小学数学教学基本概念解读[M].北京:教育科学出版社,2014.

[2]朱立明,马云鹏.数学符号意识”研究:内涵与维度[J].教育理论与实践,2015(32).

(北京市海淀区清华大学附属小学 100084)