我国大学教师对开放获取期刊的态度实证*

2016-02-10金永成李文潇

金永成 李文潇

(上海理工大学,上海 200093)

我国大学教师对开放获取期刊的态度实证*

金永成 李文潇

(上海理工大学,上海 200093)

以问卷调查和深度访谈相结合的方式,探究了我国大学教师群体对开放获取期刊的认知程度、使用意愿以及利用开放获取模式发表论文的看法和顾虑。研究发现,大学教师对开放获取的认知度和期望值都较低,文理科教师对开放获取的认知度有较大差距。当前,我国教师对开放精神的认知还比较缺乏,要注重对科研人员开放思想的培育。同时,大学教师对开放获取期刊的学术水平、出版速度、引用率、审稿制度、合法性等问题的关注程度都很高,说明对待开放获取期刊的态度是综合因素影响的结果。

开放获取 大学教师 态度实证

1 OA概念、研究现状及研究意义

开放获取(Open access,OA)或被译为开放存取。2002年2月14日在匈牙利布达佩斯会议上通过的《布达佩斯开放获取倡议》首先确定了开放获取官方基本原则:“在公共互联网环境下,免费自由的提供给任一用户以供其阅读、下载、复制、打印、搜索或链接全文,获取文章索引或者用于其他合法目的”。当前,我国学术界对开放获取的研究方向集中在这几个方向:①国内、国外开放获取制度实践、政策的发展评述和进展汇总,并给出今后开放获取发展的建议的综述型研究。②开放获取引入后对我国出版社、图书馆、数字出版等与其紧密相关的企业和行业的参与现状和影响,以及如何利用开放获取发展我国相关产业的研讨类研究。③利用数据分析我国图书馆、科研机构和人员、编辑人员对开放获取这一概念在认知态度和参与意愿的实证型研究。

拥有一批国际标准、且由我国独立主办的开放获取刊物,将更大范围地扩散我国科研人员的一线研究成果,提高作者的知名度和我国学术水平的国际影响力,创造更多学术国际合作机会;同时,不断增长的开放获取期刊数量反过来必将激发我国大型出版商对商业模式的改进,更积极的投身开放获取出版模式的探索,学术作者将阅读到更多免费的文献资料。因此,了解学术作者的主力军——大学科研人员对开放获取的认知程度,以及在开放获取期刊发表文献的需求态度对该制度的实践有重要的指导意义。

2 问卷收集及数据分布

本研究分问卷调查和深度访谈两个部分,调查时段从2016年5月到7月初,问卷在上海理工大学教师群体中随机发放,共发放130份,剔除不承担教学任务的人员后,共收到有效问卷113份,回收率89%。根据教师意愿,从填写过问卷的教师中邀请到了7位教师做深度访谈。每位老师有10~15分钟的访谈时间。在本次搜集的113份问卷中,正高级职称、副高级职称、中级职称、初级职称的教师数量分别占总教师数量的约11%、36%、46%、7%,与学校教师职称比例基本吻合。7位教师的深度访谈安排在做完问卷后进行,每位受访时间约15分钟。参与深度访谈的教师分布情况如表1所示。

表1 深度访谈受访者分布状况

3 问卷结果与分析

3.1 大学教师对开放获取的认知度和期望值都较低

教师群体对中国金色OA期刊的认知度和期望值都较低。调查显示,有70%的老师“一点儿也不知道”或“只听说过OA但不了解”。这一比重相较于10年前李麟对中国科学院研究人员的调查中90%不知道开放获取的比重有所上升,但依旧说明OA概念在我国大学教师群体中的普及率很低;在问题“如果中国设有独立的OA期刊,您觉得它的质量高于还是低于传统期刊?”的回答中,有65%的教师,认为中国如果建设OA金色期刊其质量要低于传统期刊。这说明大部分老师不仅不了解开放获取是什么,还对开放获取期刊的印象较差,或是对我国办OA期刊的信心不足。

大学老师作为负担繁重教学任务的基层研究者,他们对实践这种新制度还不太认可。首先,问卷数据显示大学教师对OA还有46%从未听说过,开放获取对他们来说就是陌生的;即使知道开放获取是一种较好的理念,69.9%的老师还是认为开放获取期刊的总体层次不会比传统期刊高,说明这种新的出版模式还有待取得大学老师的信任。其次,从问卷和深度访谈综合反映出,他们更倾向在开放获取更成熟时才去实践开放获取,并不想去尝新。再次,基层的教师群体的确并没有从身边学术环境感受到他们是开放获取制度最主要的利益相关者,学校出资购买数字期刊版权,让他们不能直接感受到版权费逐年增长的压力。因此,向基层科研人员积极推介OA项目是建设OA期刊的第一步。

3.2 文理科教师对开放获取的认知度有较大差距

数据显示,有72.4%的文科专业老师不了解开放获取的概念,而理科专业老师的老师里有只有38%不知道开放获取。从我国现有的OA知识库参与程度来看,当前理工科学科参与OA知识库的比重就比文科专业高。笔者对中国科学院主办的中国科技期刊开放获取平台(China Open Access Journals,COAJ)进行了手动的搜索调查和数据统计:依据其网站公布的指标,刊登在该知识库里的期刊分为4个开放等级:A级全文即时开放;B级全文延迟开放,有一定时滞;C级展示期刊信息与摘要,链接全文,可供浏览或下载;D级只有期刊基本信息并链接期刊网站,可供浏览与否需自行查询。通过该网站对分级指标的评述和对开放获取制度的理解,我们认为A级和B级期刊真正确保了读者通过该开放获取平台获得文献全文的机会。对COAJ期刊的统计发现,各学科参与开放获取的比例严重失衡。当前我国开放获取期刊参与比重较大的为理科专业,如工业技术类期刊共有169本,占比21.3%参与知识库文史类期刊,如经济学、历史地理类仅占开放获取总期刊数的极小比例,语言文字类期刊数甚至为零。因此,文理科期刊参与OA和大学研究者对OA了解程度比例失衡的现象应该受到重视。

表2 COAJ知识库中不同程度开放期刊比例

3.3 数据分析显示,老师职称越高,对开放获取感兴趣的人越多

在正高、副高职称的教师中,分别有83.3%、80.4%的教师的愿意向OA投稿;而初级职称的教师中愿意向OA期刊投稿的仅占16.6%。在访谈中,笔者发现研究课题较多或资金充足的高级职称教师表示,如果OA带给自己的是更广泛的研究交流和更大论文影响力,愿意从自己的课题资金中拿出一部分来自主投稿,初级职称的教师一般工作时间较短,或教学任务多于研究任务,没有或很少申请了有项目资助的研究课题,因此,出现这一结果的原因可能与受项目资助的数量有关。如6号受访者认为自己作为2014年刚刚入校的新教师,从来没有承担过任何课题,也就没有项目的资助,所以对开放获取这样的新出版制度并不急于尝试。

表3 不同职称、年龄教师开放获取投稿意愿的比例

3.4 选择何种OA期刊投稿方式是综合了多种因素的结果

在多选题“对开放获取出版模式发表论文时最关心的因素”中,期刊水平、发表速度与引用率3项成为老师们选择最多的因素,分别达到94.6%、91.1%、82.3%。值得注意的是,其他选项被选择的频次也超过了一半。因此,对于大学教师来说选择何种OA期刊投稿是综合了多种因素考量。

大学教师对开放获取期刊质量相关的忧虑不无道理。首先,如果有人窃取其他研究者公开获取的数据、加快自己的实验进程,或修改、复制某些数据进行科研造假,不仅造成原作者和同学科研究者的损失,而且盗用非常隐秘,难以发现。窃取风险的损失也许在文史类研究中不甚明显,但在理科尤其是生物、医疗等学科,数据一旦遭到剽窃,一些高水平科研成果的损失也许将难以估量。其次,开放获取期刊的编辑职责由从前的内容评审转变为只是与内容相关的工作,甚至是管理和技术基础设施的操作或者其他出版物管理任务,如稿件验收后的监督和协调等。无专业编辑、无同行评审制度的开放期刊由作者直接发布在OA平台,这的确会使大学教师担忧期刊的内容质量和他们的论文保值问题。

此外,访谈中3号受访者表示,现在很多老师希望发影响因子较高的期刊、关注论文引用率,很多都是因为职业发展的需要,如果开放获取的期刊学术质量、引用率都没有学校认可,教师发这样的期刊虽然完成了学术研究,却与个人事业的需求脱节。如果学校不通知、不支持,自己很难率先尝试。所以,需要把在OA期刊发文纳入现有的教师职业评价体系。

图1 在OA期刊发表论文最关心的问题

3.5 OA期刊投稿费用来源倾向于有学校资助或课题资助

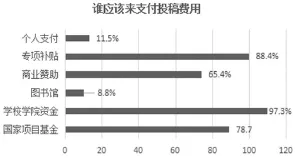

多选题“您认为这笔费用应该谁来支付”中,有97.3%选择了学校学院资助、88.4%的老师认为向开放获取期刊投稿最好有专门的经费补贴,78.7%的老师还认为向开放获取期刊投稿应该向和传统期刊投稿一样,可以申请国家项目资金。选择个人支付和图书馆资助的较少,为11.5%和8.8%。受访者表示,希望在有国家或相关单位政策支持后,在保证资金来源的情况下才会考虑开放获取期刊的发表。其中最重要的是学校的晋升评级制度和费用资助制度。所以,我们看到了政府教育部门在推行这一制度中显示的权威地位。我国数字出版商,如中国知网等,一直对开放获取不愠不火的观望态度,也是因为政府在这方面没有明确政策支持的原因。同时,学术作者方也需要依靠教育部门制定持续、稳定的出版经费制度来覆盖在作者付费制度上的花费。

图2 谁来支付投稿费用

4 深度访谈分析

在问到“短期(1年)内不会选择OA期刊发表论文”的原因时,7位受访者都不同程度的对短期内在OA期刊上发论文表示犹豫或排斥。除开重复作答的部分,主要有6点因素影响了大学教师拒绝短期内开放获取期刊上投稿:没有发表平台、费用支付问题、教师精力有限、剽窃隐患、侵犯个人意愿或对OA根本不了解,这与问卷调查的结果基本一致。

表4 对OA不感兴趣或者不选择OA期刊发表论文的原因

第二道开放式问题“如果开放获取在中国确立,拥有独立的开放获取期刊,作为一个大学老师也是一名科研工作者在未来比较关注,或是担忧的是什么?”有6位老师作答,总结出6个主要的因素。

表5 大学教师对OA制度运行的担忧

5 促进我国大学教师积极参与开放获取的建议

通过分析以上数据,笔者认为以上问题总结起来分为3大类,分别是费用资助相关、认知相关和质量水平相关3个方面。吸引教师群体积极参与OA出版投稿,要靠政府教育部门、出版商和学校三方合力的推动。

5.1 国家政策、资金支持开放获取,试点建设独立OA期刊

资金支持是开放获取在欧美得以迅速发展的主要助力。短期看国家的确投入了不少的资金和精力,但对一国的长期科技实力与影响力都有积极推进作用。2016年4月14日,在欧盟轮值主席国荷兰通过的《阿姆斯特丹行动倡议》指出,欧盟致力于到2020年所有在欧盟国家的新论文均可以免费获得。为了应对OA可持续发展的质疑,支持OA期刊在中国持续发展,OA的在概念推介时不能简单的被介绍成“读者免费、作者付费”,要从政策上厘清作者、出版商、读者的权利义务细节,现行的版权制度、利润分配方式、和商业模式都应配合新的出版模式进行相应的调整,为开放获取在我国今后发展提供制度保障。可先选择学界较为学术水平较高的传统期刊,或借助在某一学科有权威地位的高校、实验室的高影响力,支持其成立独立运营的OA期刊,并制定相关政策驱动优秀的国内学者向期刊投稿。欧美国家的开放获取制度都有专项的财政资助作者的文章处理费用或者出版费,这对于我国开放获取期刊的运营模式是一个很好地借鉴。

5.2 学校积极推介开放获取,培育大学教师开放精神

针对教师群体对开放获取期望值、认知度低,文史类学科OA参与过低等认知相关问题,学校应该从OA推介、开放思想教育入手。“作者付费模式并不能保障自己阅读文献的需求”或者“有人为自己免费阅读文献买单,所以对开放获取并不特别感兴趣”,实际上是缺少开放精神的表现。在国外推进OA模式推广的过程里,也会有诸多基层研究员对这一制度提出质疑或抵触。为避免开放获取的推进中的阻力,欧美国家在推行开放获取制度很注重对中青年学者开放精神的培育。例如欧盟的Foster项目,旨在对欧洲青年学者进行开放获取、开放数据和开放科学的培训;并且2014年国际开放周以“开放一代”为主题,希冀在信息全球化时代成长起来的科研力量能有更加开放、包容的心理对待开放获取。

从深度访谈的结果看,教师在研究之外承担着教学任务,工作压力较大,新的出版方式如果没有很强的吸引力,教师群体不是很愿意主动向OA期刊投稿。事实上,开放获取制度比任何精心营销的出版物都可以增加受众范围,更大范围地扩散我国科研人员的一线研究成果,提高作者的知名度和我国学术水平的国际影响,创造更多学术国际合作机会。同时,学校要出台与开放获取制度配套的资助项目,协助高校转变事业评级政策,从政策上支持大学科研者的科研成果和开放获取期刊挂钩,打消基层科研工作者对向OA期刊投稿的忧虑。

5.3 出版商重视OA期刊质量,规范收稿行为,转化编辑职能

在问卷“对开放获取出版最关心的因素”中,学术水平、出版速度、引用率、审稿制度、合法性等因素的选择概率都超过50%,说明教师判断是否会投稿时会综合考量OA期刊的质量,而不是单纯的关注某几个要点。当前,国内学术纠纷屡见不鲜,更宽松的审核条件下,开放获取在学术诚信方面的风险比从前更大。鉴于国外OA出现的问题,一方面编辑不仅要控制稿件的质量,还要负责审核文章上传的程序、统计下载次数、受众范围等,因此需要具备学习数字化平台管理、操作等技能;由于开放获取期刊的受众范围扩散到全球科技人员,期刊国际交流随之增多,需要OA平台编辑具备良好的外语素养;传统文献的数字版本一般是PDF、Excel和Word形式,但作为补充文件的开放获取,利用数字技术强大的存储功能,打破了传统期刊页面等局限,实现大型文件的全部上传,可以公布完整的研究进程,给与读者深入了解研究方法和结果的机会。所以,编辑在还要增加图形文件(如JPF、TIFF、GIF),或者更高级的音视频以及其他专用格式如HTML、RTF、WMV、WRLD等格式的学习;另一方面,旨在建设高质量OA期刊的出版商可根据当前的学术环境实施更加严格的开放获取制度,如在开放期刊和开放数据库实行登录实名制、OA论文只读密码保护、复制粘贴弹窗警告,并对来稿做到严格项目信息的核对和研究背景调查,确保文献的可读性,避免数据盗用。如果在OA期刊留给基层科研人员的印象就是无组织、低质量和无序的,那么这种初始印象的阴影将很难消除。

[1]蒋永福.开放获取出版:概念、模式、影响和前景[J].科学学研究.2007(4):210-214.

[2]中国科技期刊开放获取平台:http://www.oaj.cas.cn/.

[3]聂华.开放获取运动的新进展——OpenAIRE-COAR2014年会的观察与思考.大学图书馆学报[J].2015(2):5-12.

[4]任翔.学术出版的开放变局:2014年欧美开放获取发展评述[J].科技与出版,2015(2):18-23.

金永成女,1972年生。副教授,博士。研究方向:数字出版。

李文潇上海理工大学出版印刷与艺术设计学院在读研究生。研究方向:数字出版学。

G250

2016-10-18;责编:姚雪梅。)

*本文系教育部人文社科基金项目“数字出版的大都市产业集聚发展模式研究”(项目编号:12YJC860018)的阶段性研究成果。