海昏侯的身世

2016-02-08辛德勇

文 图/辛德勇

海昏侯的身世

文 图/辛德勇

汉武帝像

海昏侯墓出土钱币

海昏侯墓出土金饼

江西的考古工作者近期公布并公开展览了西汉海昏侯刘贺墓发掘的部分成果,在学术界和社会公众间都引起广泛关注。包括发掘者在内的一些考古和历史学者针对考古发现,以各种形式,发表了自己的见解。

这些见解,涉及刘贺其人以及随葬于墓中的巨额财富。关于刘贺的评议,主要讨论他由昌邑王被立为帝而很快又遭废黜的原因,以及刘贺的心智和品性;关于海昏侯墓中发掘到的巨额财富,论者主要试图说清楚它们的来源。

刘贺之父

谈到海昏侯刘贺的身世,首先要从他的父亲老昌邑王刘髆说起。刘髆的生母是汉武帝深爱的李夫人。李夫人生下刘髆的时候,卫夫人的儿子刘据,早已被立为太子,卫夫人更母以子贵,一生下这个儿子就被尊为皇后。不过汉武帝对李夫人很是宠幸,甚至在其死后还亲笔写赋寄托哀思。假如稍增以年寿,以汉武帝对其眷恋之切,刘髆也很有可能被册立为太子,以顶替刘据的地位。太子之位,既未能得到,剩下来用以表示优渥的办法,只能是在封王时择以善地。刘髆受封为昌邑王,把地处中原腹地的山阳郡境域,作为其封国,就与他这一境遇具有直接关系。

汉武帝征和二年(公元前91年)发生的巫蛊事变,致使卫太子自杀,太子之位一时空缺。先是刘髆的异母兄燕王旦,以为按年龄次第轮到了自己,于是蠢蠢欲动,结果被汉武帝下狱治罪。随后,征和三年(公元前90年),刘髆的舅舅、贰师将军李广利与丞相刘屈氂又合谋把刘髆推为太子,结果被人告发使用巫蛊之术,刘屈氂下狱腰斩,李广利投降匈奴。两年后,刘髆也在汉武帝后元元年(公元前88年)正月以昌邑王身份寿终。这好像是一个不祥的预兆,预示着刘贺后来酸楚的命运。

登基

刘贺被霍光统领群臣拥立,登上帝位,这本来是出于霍光操纵朝政的需要。卫太子刘据自杀身亡之后,汉武帝重立最小的儿子刘弗陵为太子,后继承帝位,死后谥号昭帝。汉昭帝登基时年仅八岁,只是个小孩子。

武帝临去世之前,对在身后辅佐刘弗陵的大臣,做了精心安排,让田千秋、霍光、金日磾、上官桀、桑弘羊五个人,内重外轻,以卑驭尊,各司一职而又相互牵制,以防朝政为其中某一位大臣所独揽。汉武帝的布置,看似平衡周密,实际上却一定会有人来打破他刻意制造的这种平衡局面。

汉武帝去世之后,以“大司马大将军”身份而“领尚书事”的霍光,通过种种阴谋手段,逐个清除了本来一同顾命朝政的桑弘羊、上官桀等人,顺利达到了独揽权柄的目的。但傀儡皇帝汉昭帝年仅22岁就离世而去,给他出了一个很大的难题。昭帝的皇后上官氏是霍光的外孙女。霍光为了充分地利用她这一皇后地位,把霍家对朝政的控制千秋万代传承下去,以皇帝身体欠安为由,致令“左右及医皆阿意,言宜禁内,虽宫人使令皆为穷绔,多其带,后宫莫有进者”,用以保证“皇后擅宠有子”。无奈人算不如天算,昭帝去世之前虽然已经成年,但其出生时即晚产很久,身体确实不是很好,而在他病故时皇后更刚刚14岁,是否已通人道,尚未可知。反正上官皇后并没有如霍光所愿生下皇子,连带昭帝也断绝了后嗣。

昭帝没有子嗣继承皇位,新皇帝就应该从他的兄弟当中甄选。当时广陵王刘胥早已长大成人,霍光对他颇为忌惮,于是霍光改而选择了昌邑王刘贺。根据相关情况推测,霍光改用刘贺,大概是基于如下几点考虑:第一,刘贺是武帝的孙子,辈份比刘胥低,更便于利用上官太后的名义来加以弹压。第二,刘贺当年还不到20岁,政治经验很浅,比较容易控制。第三,从《汉书》记述的一系列行为举止来看,刘贺的神智肯定不十分健全,至少不是很有韬略,霍光当然会觉得像这样的人会更好掌控一些。

霍光像

海昏侯刘贺印章

废黜

刘贺从进京的路上开始,直到进入未央宫领受皇帝玺绶之后,做出了一系列奇奇怪怪的举动,但都只是生活琐事,完全符合他“清狂不惠”的神智状态和“动作亡节”的行为特征。

按理说,这些都是霍光意料之中的事情,也应该是他暗中得意的事情。可是,在刘贺登上皇帝御座仅仅27天之后,霍光却举述一系列失于检点的生活琐事,冠以“行昏乱、危社稷”的罪状,动用上官太后的名义,将其废归故国。

假如昌邑王的行为确实已经危及社稷,理应举朝上下尽人皆知,霍光宣布这一决定时,人们自宜平静接受。然而,当时的实际情况,却是“群臣皆惊愕失色”,显示出并没有相应的征兆,其间必有隐情。其实这一事件的真相并不难揭示,从昌邑王刘贺和霍光这两方面都能够找到清楚的线索。在独揽朝政多年之后,霍光遣人迎立昌邑王的意图,当时冷眼旁观者都一清二楚。在昌邑王入京时,其王府中尉王吉即特地上书,恺切陈情,非常明确地告诫昌邑王,他的身份,只是霍光选择的傀儡,绝不能触动霍光的权柄。孰知昌邑王刘贺并未能依言行事,竟然头脑发热,真的做起皇帝来了。特别是刘贺已经着手调整宫廷禁卫兵马,诏命“王相安乐迁长乐卫尉”,亦即掌管太后寝宫长乐宫的戍卫,这是控制上官太后言行举止乃至生命安危的紧要职位,霍光对此当然无法容忍,废黜其位不过是时间早晚的事情。

刘贺从封国带到京城有旧臣200余人,他们大多都被霍光诛杀。这批人临刑前号呼市中,连连大叫“当断不断,反受其乱”。这两句痛惜不已的哀叹,清楚反映出昌邑王登基之后,面对霍光统揽朝政的局面,这些人已经谋划采取行动,清除霍光。无奈霍光已经严密控制朝廷多年,宫禁内外,多有耳目,对此必定有所风闻,从而迫使霍光不得不采取断然措施,抢先下手,废除昌邑王刚刚得到的皇位。

汉宣帝像

汉宣帝入承大统与霍氏家族的结局

霍光赶走昌邑王之后,依然需要扶持一位刘姓皇帝,因“广陵王已前不用,及燕剌王反诛,其子不在议中。近亲唯有卫太子孙号皇曾孙在民间,于是选定了皇曾孙病已,这也就是后来的汉宣帝刘询。与刘贺相比,新皇帝的辈份又降低一辈,年龄则仍大致相当,对于霍光来说,这显然更有利于施展上官太后的权威,来帮助他控制朝政,而宣帝长养民间,没有政治势力作根基,同样也更容易摆布。从表面上看,似乎很容易再重新造就一个合乎霍家理想的傀儡皇帝。

然而,霍光及其家人党羽,都大大低估了宣帝的能力。汉宣帝自幼饱经磨难,与生长于皇宫王室而不知世事的昭帝、昌邑王完全不同,能够更为理智地审时度势,从大处着眼,妥善处理好和霍光及其党羽的关系。宣帝“自在民间闻知霍氏尊盛日久”,早有思想准备,十分清楚面对这种局面,轻举妄动,只能重蹈昌邑王覆辙。他需要做的事情,只是耐心等待时机。

在痛苦的忍耐中度过六年之后,直到所谓地节二年(公元前68年,实际上当时行用的年号是本始六年)三月,汉宣帝终于熬到了出头的日子:霍光死掉了。从这一年五月起,宣帝开始“亲政”亦即直接处理朝廷日常政务了。接下来,汉宣帝用很老辣的手腕,在以隆重的礼节厚葬霍光的同时,寻找时机,一举彻底清除了霍家的势力。

“昌邑籍田”鼎

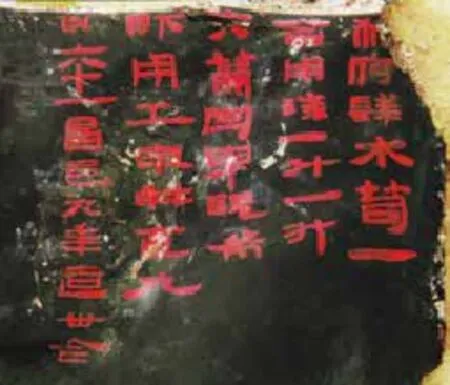

“昌邑”漆器铭文(九年)

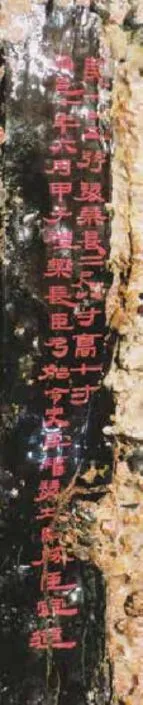

海昏侯墓出土带有“昌邑十年六月甲子”铭文的漆器

被逐于南藩的海昏侯

被霍光废黜帝位之后返归故国的刘贺,处境颇有些微妙。《汉书》本传记载霍光以上官太后的名义,“赐汤沐邑二千户,故王家财物皆与贺。……国除,为山阳郡”。

由于霍光废黜刘贺帝位的合法性与汉宣帝登基做天子的合法性一体相连,因而汉宣帝对刘贺也很不放心。登基并且亲政之后,汉宣帝于地节三四年间(公元前67~66年),派遣山阳太守张敞不止一次亲察昌邑王的动向,并由张敞指派丞吏频繁巡视监督其日常居处情况。张敞汇报情况时也称刘贺为“故昌邑王”,而且是“居故宫”,后来赐封为海昏侯时也称“其封故昌邑王”云云。区区两千户汤沐邑尚不及后来所封海昏侯之“食邑四千户”,加之“故昌邑王”等说法,都表明刘贺在被废除帝位之后,一直没有其他爵位,只是故王和废帝而已,近似于一介庶民。

刘贺被废黜帝位后所遭受的待遇,其相对较好的一面,就是霍光令其保留了昌邑国的全部财物,这也为刘贺受封海昏侯的生活乃至身后的陪葬,提供了重要的保障。刘贺流落到豫章这样的边荒之地以后还会有这么厚重的陪葬,显然与其被废黜帝位后仍能继续保留有“故王家财物”有直接关系。海昏侯墓中出土的那些带有诸如“昌邑九年造”之类昌邑故国年款的漆器和铜器,属于从故昌邑国携带南来的物品。另一方面,刘贺这时的地位,甚至连庶民都不如。史载地节三年五月张敞奉宣帝之命前去窥探刘贺状况时,看到他住在从前的宫中,奴婢百八十三人,平常大门紧闭,只开一扇小门,只有一个差役领取钱物到街上采买,此外不得出入。一名督盗另管巡查,注意往来行人。这实际上是一种变相的软禁。

霍光、汉宣帝都对废帝刘贺如此防范,原因很简单:这只能是出于霍光废黜其帝位的不正当性,这一行为,是无法获得旁观者真心认可的。例如,在宣帝即位之初,即有侍御史严延年,劾奏霍光策动这次宫廷政变,是“擅废立,亡人臣礼,不道”。严延年这种说法,应该代表了社会上大多数人的态度。认识到这样的舆情,也就很容易理解,霍光在褫夺刘贺帝位的同时,又为其保留了全部财产,令其生活不至于过分凄惨,是对这种社会舆论有所顾忌。

至元康三年(公元前63年)四月,汉宣帝下诏,封授刘贺为海昏侯,移居豫章郡。明确上述情况之后,便不难知晓,这实际上是要给这段历史一个了结。亦即随着汉宣帝对朝政控制的稳固,已经不必再对刘贺有更多顾忌,于是改变其变相囚禁的状态,恢复正常生活。这将有助于调节各方面关系。但霍光以非常手段废黜刘贺帝位的阴影,尚并未全部消散。这涉及汉宣帝登上帝位的合法性,汉宣帝对其仍不能完全放松看管。同时,刘贺受封为海昏侯时,还附加了一条大大的尾巴:由于刘贺属“天之所弃”,故像他这样的“嚚顽放废之人,不宜得奉宗庙朝聘之礼”。海昏侯墓中出土的大量“酎金”,而且有些“酎金”上还写有“南藩海昏侯臣贺元康三年”云云的墨书,就是刘贺南迁豫章郡后,依然幻想着有朝一日能够有机会重预宗庙之祭。既然还存有恢复诸侯王身份的妄想,其意图重新参与宗庙朝聘之礼,自然不足为怪。

存此痴心妄想的刘贺,更不会想到,在他死亡之后,海昏侯国也遭遇了“国除”的惩处。《汉书•昌邑王传》记述刘贺去世后史事云:豫章太守廖奏言:“舜封象于有鼻,死不为置后,以为暴乱之人不宜为太祖。海昏侯贺死,上当为后者子充国,充国死;复上弟奉亲,奉亲复死。是天绝之也。陛下圣仁,于贺甚厚,虽舜于象无以加也。宜以礼绝贺,以奉天意。愿下有司议。”议皆以为不宜为立嗣,国除。这位豫章太守固然是在奉迎上意,但刘贺的两个儿子刘充国和刘奉亲紧随其后相继离世,似乎有些离奇。然而揣度当时的政治形势,在这当中倒不会有什么政治阴谋,更有可能是这一家子几口人同时感染了某种比较严重的流行性疾病。这真的犹如天弃其人,无可奈何了。希望考古工作者在后续的清理工作中,能够对此有所关注,或许能够发现一些相关的痕迹。

金饼字迹

海昏侯墓出土写有“南藩海昏侯臣贺元康三年”等墨书铭文的金饼

考古发现与传世文献印证的一些思考

关于刘贺,《汉书》等基本传世文献中本来都有十分清楚的记载,以往一些比较通行的现当代研究著作,叙述或许不够十分清楚,但那是研究者未尝用心读书所致,并不需要依赖海昏侯墓中出土的遗物来对相关史事做出新的论证,更没有理由赖此得出与传世文献记载截然不同的结论。

海昏侯墓出土所谓“孔子屏风”

海昏侯墓出土玉怪兽

诸如刘贺之登基称帝,立也霍光,废也霍光,并不取决于刘贺本人有多优秀,而霍光的阴谋和伎俩在《汉书》当中有清楚的记载。现在有些学者依据海昏侯墓中出土的诸如所谓“孔子屏风”,《易经》《礼记》《论语》等儒家经典的简牍,甚至乐器、两周铜器等,来证明刘贺其人本属循规蹈矩的正人君子,并且情趣高雅,爱好音乐,喜欢收藏,从而判断《汉书》等传世典籍有关刘贺“清狂不惠”“动作亡节”的记载,尽属霍光之辈肆意厚误。如此简单地阐释出土遗物,恐怕同样严重脱离实际。

《汉书•武五子传》记载:

夜漏未尽一刻,以火发书。其日中,贺发,晡时至定陶,行百三十五里,侍从者马死相望于道。郎中令龚遂谏王,令还郎谒者五十余人。贺到济阳,求长鸣鸡,道买积竹杖。过弘农,使大奴善以衣车载女子。至湖,使者以让相安乐。安乐告遂,遂入问贺,贺曰:“无有。”遂曰:“即无有,何爱一善以毁行义!请收属吏,以湔洒大王。”即捽善,属卫士长行法。

贺到霸上,大鸿胪郊迎,驺奉乘舆车。王使仆寿成御,郎中令遂参乘。旦至广眀东都门,遂曰:“礼,奔丧望见国都哭。此长安东郭门也。”贺曰:“我嗌痛,不能哭。”至城门,遂复言,贺曰:“城门与郭门等耳。”

在即将入承大位的关键时刻,刘贺的行为举止竟然就如此不着调,不能稍加克制,整饬一下门面,以给霍光以及满朝百官留下一个好的印象,又哪里有一丝一毫读书知礼的样子。

再来看后来霍光假借皇太后名义宣布废除昌邑王帝位的时候,更有一幕耐人寻味的场景:

《昌邑王贺传》

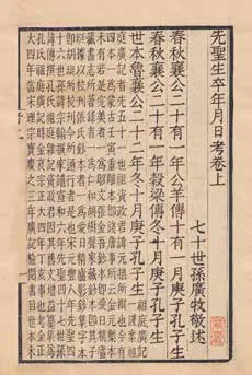

清光绪刻本《先圣生卒年月日考》

光令王起拜受诏,王曰:“闻天子有争臣七人,虽无道不失天下。”光曰:“皇太后诏废,安得天子!”乃即持其手,解脱其玺组,奉上太后,扶王下殿,出金马门,群臣随送。王西面拜,曰:“愚戆不任汉事。”

所谓“天子有争臣七人,虽无道不失天下”云云,语出《孝经》,是与海昏侯墓出土的《易经》《礼记》《论语》等性质相同的儒家经典。但刘贺引述这句话,并不能证明其修养高深,神智精明,清人朱一新反而剖析说:“观昌邑临废两言,犹非昏悖,特童騃不解事耳。班氏载此,具有深意。”也就是说,在朱一新看来,班固在《汉书》中记明此事,是有意用它来说明刘贺并不是什么昏悖不堪的歹人,只不过傻乎乎地不明白事理而已,而这一点,恰恰是对刘贺其人“清狂不惠”这一神智状态和“动作亡节”这一行为特征最好的证明。

大多数出土文物,往往不能简单地用来直接解释历史人物和历史活动,更不宜简单地用某一具体的实物率尔否定像《史记》《汉书》这类正史记载的史事。海昏侯墓的发现,墓中出土的大量文物,对历史研究的促进作用,将是巨大的,但学问需要平心静气地一点儿一点儿地做,要花费很多功夫,才能推动学术研究取得进步。对古代器物的研究是这样,对历史人物和历史活动的研究,更需要潜心积累,不要过多指望依赖某一新的发现来陡然改写什么、颠覆什么。

比如关于孔子生年的问题,据云海昏侯墓出土的所谓“孔子屏风”,又提供了不同于以往的全新说法。一些人为此兴奋不已。但传世文献中关于孔子生年的两种主要说法,一为鲁襄公二十一年说,出自《公羊传》和《谷梁传》,一为鲁襄公二十二年说,出自《世本》和《史记》,年代都不比这道屏风更晚,而前人聚讼纷纭,莫衷一是,始终也没有一个清楚的说法。

随便翻检一下清人孔广牧的《先圣生卒年月日考》,就可以了解前人讨论此事的复杂程度,这绝不是在刘贺的墓穴里找到一个屏风就能够轻易解决的问题。

总而言之,海昏侯墓出土的文物和文字铭文、简牍文书,只能进一步丰富我们对西汉历史的认识,而不能、甚至根本无需期望对《汉书》记载的有关刘贺的基本史实做出什么翻案文章。A

作者为北京大学历史系教授、北京大学中国古代史研究中心教授,曾任中国社会科学院历史研究所研究员,现从事中国历史地理学和历史文献学研究工作。主要论著有《秦汉边界与政区地理研究》《古代交通与地理文献研究》《隋唐两京丛考》等,在《文史》《故宫博物院院刊》《中国历史地理论》《清华大学学报(哲学社会科学版)》和《燕京学报》等刊物上发表论文数十篇。