初中生父母教养方式、自尊与学习主观幸福感的关系研究

2016-02-06荣越

荣越

济南大学

初中生父母教养方式、自尊与学习主观幸福感的关系研究

荣越

济南大学

本研究目的在于揭示初中学生父母教养方式、自尊和学习主观幸福感的内在联系。采用了Rosenberg的自尊量表(The Self-Esteem scale,简称SES),付丽丽(2010)编制的中学生学习主观幸福感问卷和龚艺华(2002)参考父母教养方式结构的理论构想编制的父母教养方式问卷作为研究工具,以济南市历下区某所中学的165名初中生为研究对象进行研究,调查数据用SPSS17.0进行处理和分析。

本研究得出以下结果:

(1)初中生总体的自尊处于中上等水平,性别差异不显著。年级差异显著,其中初一和初二年级间存在显著年级差异。

(2)中学生学习主观幸福感总体处于中等偏上水平,性别和年级间的差异都不显著

(3)中学生父母教养方式的专制型、信任鼓励型、忽视型、溺爱型维度在性别上存在显著。在年级上,初一年级和初二年级在专制型与忽视型维度都存在显著年级差异。初一年级和初三年级在专制型维度上存在显著年级差异。

(4)学习主观幸福感、自尊水平与情感温暖型父母教养方式、信任鼓励型教养方式维度间具有非常显著的正相关关系。自尊水平与专制型、溺爱型、忽视型教养方式维度间具有非常显著的负相关关系。

(5)初中生的父母教养方式、自尊对学习主观幸福感具有正向预测作用。

(6)初中生的父母教养方式对学习主观幸福感进行预测的过程中,自尊起到了部分中介作用。

初中生;自尊;父母教养方式;学习主观幸福感

1.前 言

1.1 文献综述

1.1.1 主观幸福感的理论及研究现状

(1)概念:关于心理学的研究中,幸福的定义是人类意识到本身的需求获得满足和抱负得以达成时而形成的一种特殊的心理状态,是由需要,认知、情感等心理要素和外部的诱导因素相互作用构成的一种相对复杂的情绪状态。主观幸福感则是个体主观的按照本身的了解而制定的一系列的目标,对本身目前状态所做的归纳评估。Diener (1998)认为主观幸福感有三个基本的特点——主观性、稳固性和整体性。主观幸福感的评价由个人的目标,个人是否是快乐还是不快乐,和幸福是最主要的关系所决定;由于主观幸福感是一种比较综合,全面的对心理感受的描述,所以包含了综合性和整体性的特征。目前主要被学者们认同的关于主观幸福感的理论就是比较理论。比较理论的观点是将个体制定的标准目标与其目前的现实状态进行对比后作出判断,判断的标准可能是外显的也有可能是内潜的。在个人目标的标准高于实际情况,其主观幸福感就会降低;反之,主观幸福感越高。Dinner(1998)的研究发现:快乐的人很容易获得满足,就会很快乐;不快乐的人总是追求一些不切实际的目标,导致不快乐。

(2)研究现状:目前,Huebner(1989)研究发现大部分青少年在其主要的生活领域,生活环境的生活满意度和整体生活满意度均表现在中等水平以上。但国外有关青少年比较具体的生活范围(如学习、同伴交往)研究不多;在对影响青少年主观幸福感的因素研究中,也主要集中在单个因素和主观幸福感的研究,很少对各种影响因素的系统整合研究“这也促使我从具体的生活领域来对初中生的主观幸福感进行研究。国内关于初中生的主观幸福感研究发现:初中生的主观幸福感平均在中等水平以上,唯独在学习主观幸福感和教师满意感的所得的分数相对来说比较低,并且学习主观幸福感所得的分数是最低的”此外,男生在除了学习主观幸福感的各个因子上的得分都低于女生,但在学习主观幸福感的方面,男女生之间的差异就不明显了杨海荣、石国兴等人(2005)也得出了初中生整体幸福感得分在中等水平以上,但在学习主观幸福感这一维度所得的分数最低的结论。

1.1.2 父母教养方式的理论及研究现状

(1)概念及类型:父母教养方式是家长向孩子传递的、对孩子的所有态度和由家长平常活动所表现出的情绪氛围的一种复杂的集合体。也是父母履行其职责的目标定性行为和非目标定性行为,诸如姿势的变化、手势或语气的改变或情感的表达方式。南希.劳伦斯·斯坦伯格(1993)定义父母教养方式是在以亲子关系为中心的家庭生活中,在提高儿童行动的过程中,父母都显示出比较强的行为和思维的意图,这是家长对孩子包括态度和情感模式的综合反映行为。龚艺华所做的研究表明父母教养方式是一种行为方式,既具有家族和时代的特性,又有多层次、多维度的特点。张文新研究发现父母教养方式是亲子沟通的实质并具有稳定性。

(2)研究现状:国内外学者们对父母教养方式最感兴趣的方面还是集中在父母教养方式类型的研究。我国将父母的教养方式分为民主型、过分保护型、溺爱型、否定型、放任型和干涉型。在孩子们的眼中不同教养方式的父母的地位是不相同的,被要求的事情也是不同的。

国内相关研究发现,在性别方面和城乡方面上大多数初中生父母教养方式不存在明显的差异,但是在父亲的惩罚、严厉维度上,独生子女显著低于非独生子女。独生子女和不是独生子女家庭的父母教养方式会对在这两类家庭发展的孩子造成不同的影响。

中国的心理学和教育学也做了很多关于父母教养方式的研究,特别是从父母的教育背景,父母的职业和婚姻质量角度来研究影响父母教养方式的因素。许多研究证实,家长的性别,教育水平,所从事的工作,生育孩子时的年龄,目前婚姻的状况可以影响父母教养方式,其中影响教育,所从事工作的水平比较显著。王志梅等人的研究发现:1、父母教养方式在不同性别和不同地域方面是不相同的。2、父母对子女教养方式的最重要的因素还是父母本身受教育的程度。王志梅认为初中男生大多接受的是比较消极的父母教养方式,但初中的女生更多地接受到的更积极的父母教养方式。

通过查阅大量的文献资料,通过分析、对比和研究,发现影响父母教养方式的因素有如下几种:

性别因素:孩子的家长因为性别之间存在差异,所以扮演不同类型的角色,母亲通常关心的是孩子在生活方面的细节和内心情感,父亲更关心儿童的一个整体成长,用自己积累的经验,引导儿童长久的发展,尽快的树立远大的人生目标。

受教育程度因素:在王秋英(2002)的研究中发现,高学历的父母更愿意接受新的教育理念,他们的行为更加趋于理性,孩子的教育更加开放,积极,和民主,并且能够经常与子女进行情感沟通,很少用负面的态度,例如比较严厉惩罚、拒绝否认等简单粗暴行为,高学历的父母对子女的提议不会不加思考的否定;低学历的父母多采用强硬、干涉的方式,更甚会限制其子女的人身自由。

地域特征因素:张文新(1999)认为处于不同地域的父母对孩子教育方法和态度上有很大的差别。一个城市中的父亲比一个农村中的父亲更懂得对进行孩子情感上的支持;城市母亲比农村母亲更倾向于对子女过份保护、否认拒绝或是惩罚,而处于不同地方的母亲在情感支持没有明显差别。

1.1.3 自尊的理论及研究现状

(1)概念:对自尊做出解释的人有很多,大多数人认为自尊是一种态度,也有人在自尊的情感和评价方面进行定义;有人认为自尊是一种相对于比较基本需要,还有人觉得自尊是个体成长的结果;也有人认为自尊是以其能力为基础,有的认为自尊是基于自身产生的价值;有的人侧重对自尊的功能的研究,也有的人侧重对自尊的起源研究。

Mruk(1999)对自尊下了比较全面的定义。发现可以通过自尊所含有的基础成分、自尊的存在特性和自尊的动态性来对自尊的结构进行定义:因此,Mruk认为自尊至少有三个方面:(1)自尊应包含个体所具有某种能力、产生的价值及其内在的联系;(2)自尊是基于个体认知和情感两个基本的心理过程(3)自尊是动态的,相对于某些更为稳定的特征更具有开放性(Sigelman&Shaffer,1995)。

(2)研究现状:张厚粲、孙晔(2000)把自尊描述为:“个体对自己所持有的一种态度,自尊感强的人表示肯定自己,对自己信任和尊重;自尊感弱,则反之。对别人的态度也会受到个体自尊感强弱的影响,对本身采取正面与信任的积极态度,对别人的态度也会是正面的积极态度。反之亦然,弱自尊的年轻人当他们遇到困难时更容易对自己产生孤独感或自卑感等消极情绪。”青少年的自尊一直受到心理学研究者们的关注。对自尊的研究不仅在国外心理学界有巨大的影响,在国内心理学界也是有巨大影响的。

近些年来,国际上有许多对于自尊的影响因素的研究,包括移民家庭、不同种族家庭、不同经济水平家庭、单亲家庭以及婚姻状况不断出现变化家庭、身材、体重、父母的教养方式、生活满意感、同伴之间关系质量的好坏、自我表现风格、吸烟行为、酗酒行为等多个方面。

自尊主要形成于童年,孩子通过与母亲、其他家庭成员的交流而发展了他的人格和自我,而到了成年期则主要是对自尊的管理。Stanley Coopersmith对于影响自尊的条件和因素也做了相关的研究。通过学习儿童可以实现对自尊的影响,关于父母怎么尊重他人和尊重自己的行为、孩子通过对其观察和模仿,意识到自己的价值,并通过反复不断的操作和实践,这些价值不断得到加强和提升,并最终学会了自尊。反之亦然,家长的不重视、或多或少的对其限制自由、态度冰冷或瞧不起的教养方式会致使出现不同类型的自我结构或不良的活动,以致于表现出比较低的自尊。

林崇德教授认为青少年不光自己尊重自己,也希望可以得到来自他人的尊重,渴望自己可以得到来自社会的认可,在社会评估和他们的需要相同时,就会产生比较积极的情绪,如果相反的话就会自卑,胆怯,很多的因素都可以对这些社会评价产生一定的影响。文化背景和环境等因素对自尊的发展有不同的影响。在对自尊发展造成影响的因素研究中,中国的心理学研究者关注社会因素、学校因素、家庭因素方面三个方面。社会文化因素:自尊的发展离不开社会文化因素的影响,在特定的社会历史文化阶段,自尊呈现不同的发展表现(Kitayama&Markus,1999)。处于不一样文化的背景下,个体的自尊发展也呈现出多种多样。学校因素:学生得到教师的支持、关怀、鼓励、期望和参与越多就会越有利于自尊的形成,反之则亦然,学生接受的消极的态度越多,就越不利于学生自尊的形成。家庭因素:主要还是父母教养方式。它可以对青少年自尊成长水平的高低和青少年自尊成长的速度和方向产生一定影响。家庭结构也是家庭因素的一个重要方面,此中“非核心家庭”子女自尊的发展水平明显低于于“核心家庭”。家庭环境因素中对青少年自尊发展水平产生不了太大影响的因素是父母的学历水平和家庭经济状况。主要是父母教养方式和家庭氛围对青少年自尊发展有较明显的相关。

1.1.4 父母教养方式与主观幸福感的关系研究

国内相关研究发现,父母情感关怀的教养方式对子女幸福感会产生相对积极的影响,拒绝否认的教养方式则产生较消极的影响,父母对孩子偏爱的程度会对孩子的情感满意度产生影响,母亲文化程度、家庭结构等因素也会对孩子的幸福感产生一定影响。所以父母亲的教育理念和行为方式都将对子女的幸福感有长远的影响,温馨和气的家庭氛围、系统科学的家庭教育方式都能使子女的幸福感水平的得到提高。

父母教养方式对青少年健康成长会产生很大影响,它可以影响青少年的心理成长等。杨冠军(2010)对初中生进行研究,发现,中学生的主观幸福感得分越高,其父亲教养方式的情感理解维度得分也就越高;母亲教养方式中过分保护维度、拒绝否认和严厉惩罚维度得分越高的话,被试的主观幸福感总分就会越低。陈穗清等(2011)的研究表明,母亲的情感温暖维度得分越高,中学生的生活满意度得分也就越高。但母亲过分干涉和过度保护维度得分越高,学生的生活满意度得分就会越低。

1.1.5 父母教养方式与自尊的关系研究

S.CooperSmith(1967)发现,父母的教养方式对青少年自尊心的形成和发展水平具有一定的影响,自尊心相对较高的儿童的父母教养方式有4个显著地特点:(1)能够做到关心儿童以及与儿童有关的活动;(2)在比较严格的监督下,对儿童作出恰当的限制,规定什么是可以做的,什么是不可以做的;(3)在儿童成长的过程中对儿童采取的对话形式是平等的;(4)可以让孩子在一定范围内拥有自己决定的权利。除此之外,G.E.Kawash等人(1985)的研究发现:孩子的自尊的高低与父母对孩子的接受程度的高低呈明显的正相关,和父母对孩子的控制水平高低呈现明显的负相关。国内许多学者也都证实了父母教养方式对孩子自尊的发展会产生影响作用这一研究结论。比如父母理解这样积极的教养方式会对儿童自尊的发展具有很大的提升作用;反之,诸如惩罚拒绝否认等消极的教养方式就会对孩子自尊的健康发展进行阻碍。

1.1.6 自尊与主观幸福感的关系研究

Fumham研究发现自尊可以很大程度上对幸福感进行预测,自尊感强的人幸福感也就会高些。

自尊可以对个体得主观幸福感进行一定程度的预测,自尊水平越高的人主观幸福感的水平也就越高。这个观点被广大心理学研究者所接受。徐维东等人(2005)研究发现,个体本身的自尊水平越高,那么个体总的生活满意度也就越高。Rosenberg(1965)通过研究发现,个体自尊与幸福感的之间的相关是0.50。Dutton和Brown(1999)认为,个体在遇到挫折的时候,其自尊水平也较低,而且自尊水平低容易导致本身抑郁。

1.2 问题提出

1.2.1 研究背景

是人活着最重要的目标就是追求幸福。总结前人的研究,很少有在积极的角度研究幸福感,而主要集中在如自卑、抑郁等负面情绪上。积极心理学的发展使人们关注个体的主观幸福感的角度也更加积极,事实上,这也是研究人员在多年研究后最终形成的理性回归和正确立场。近年来,主观幸福感被越来越多的心理学家和国际社会关注和重视,以前大多是对城镇的市民、大学生以及老年人等群体进行研究,对初中生来说,主观幸福感的研究还十分少见。目前中国的家庭大多是是独生子女,每一个孩子对家庭的重要性都是巨大的。家长们将他们的未来全都托付在儿童身上,使得孩子们承受巨大的压力,对学习提不起兴趣,厌学等负面情绪缠绕着他们。缺少玩乐的时间,很少能体验那种他们父辈那一代才有幸福。

1.2.2 研究意义

父母教养方式对一个人的全面健康的发展有着不言而喻的重要影响。目前,也有许多专家和学者的研究证实,父母教养方式对个体的人格以及成就动机方面的形成发展有重要影响。那么,父母教养方式对人类个体的主观幸福感是否同样具有影响?这个问题值得进行探讨。许多的研究也都说明了自尊可以对主观幸福感进行预测,和金晶(2012)对初中生的研究一致,自尊与主观幸福感之间存在正相关。虽然目前已有关于自尊,父母教养方式和主观幸福感的研究,并得出了一些比较有意义的结论,但目前还没有以初中生作为研究的对象,对父母教养方式、自尊和学习主观幸福感三者之间的关系所做的研究。为了对这一点遗漏进行补充,本研究考察初中生的父母教养方式、自尊心和学习主观幸福感目前的研究状态和及其三者之间的关系,探讨父母教养方式、自尊对初中生学习主观幸福感的影响,揭示了有助于培养学生健康人格的内在机制,并使其快乐的学习和生活。而且初中生的整体主观幸福感都处于中上等水平,但学习主观幸福感的得分却最低的,这也是一个值得探讨的问题。

2.研究对象与方法

2.1 研究对象

本研究从济南市某中学初一至初三三个年级里分别选取3个班,共发放了200份问卷,收回有效的问卷有165份,有效率约为83%。男生69名,女生96名,其中初一的学生52名,初二的学生58名,初三的学生55名

2.2 研究方法

2.2.1 研究工具

(1)自尊量表:本研究采用Rosenberg的自尊量表。分4个等级进行评分,1分代表的是非常符合,2分代表的是符合,3分代表的是不符合,4分代表的是很不符合。总分位于10—40分,如果所得的分数越高,就说明被试的自尊水平也就越高。该量表被广泛用于对青少年学生自尊心的研究,信度和效度也相对较高,并得到了许多临床研究的证实。

(2)中学生学习主观幸福感问卷:采用付丽丽(2010)编制的中学生学习主观幸福感问卷,经过对前人问卷的归纳总结以及实验证明,最后缩减到28个题,总共有7个因子。问卷的重测信度0.594~0.774,内部一致性信度在0.672~0.875之间,说明问卷有较好的信度。效度也良好。在Likert5点量表上从“完全不符合”到“完全符合”,按1~5分(反向题按5~1分)计分。

(3)父母教养方式问卷:采用龚艺华(2002)编制的父母教养方式问卷,此问卷有良好信度和效度。问卷总共有21个题目,5个因子。在Likert5点量表上从“完全不符合”到“完全符合”,按1~5分计分。

2.2.2 研究程序

以班级为单位进行测试,指导语统一,同时进行测试,问卷全部当场进行回收。

2.2.3 统计方法

本研究采用SPSS 20.0进行数据的录入和分析,所运用到的统计方法有描述统计、T检验以及方差分析、相关分析、和回归分析等。

3.结果与分析

3.1 初中生自尊、父母教养方式与学习主观幸福感特点分析

3.1.1 初中生自尊特点分析

采用描述统计对初中生自尊的总体情况进行分析,结果见表1。

表1 初中生自尊的总体情况

表1表明本研究中初中生自尊的均值和标准差,自尊的均值为28.27处于中上等水平。

采用独立样本t检验对初中生的自尊在性别上的差异情况进行研究分析,结果见表2。

表2 自尊的性别差异分析

表2表明,初中生的自尊不存在显著的性别差异。

采用单因素方差分析对初中生的自尊在年级上的差异情况进行分析,结果见表3。

表3 自尊的年级差异分析

表3表明,在年级方面,初中生的自尊存在显 著差异。(p<.001)

表4 自尊年级差异的事后比较

事后检验发现,初一与初二年级之间有显著差异。

3.1.2 初中生父母教养方式的特点分析

采用独立样本t检验与单因素方差分析对初中生父母教养方式及其维度在人口学变量上的差异情况进行分析,结果见表5、表6。

表5 父母教养方式及各维度的性别差异分析

结果表明,在性别方面,父母教养方式总分及专制型、溺爱型、忽视型维度均存在非常显著的差异,男生得分高于女生(p<0.01)。在信任鼓励型维度上女生的得分高于男生,存在显著差异(0.01<p<0.05)。在情感温暖型维度上,不存在显著差异。

表6 父母教养方式总分及各维度在年级差异分析

表6显示,在年级方面,父母教养方式总分及专制型、忽视型维度上存在显著差异。(p<0.05)

在信任鼓励型、情感温暖型、溺爱型维度上不存在显著差异。

表7 父母教养方式总分及各维度年级差异的事后比较

由上表可知,处于不同年级的初中生,父母教养方式是存在显著差异的。在专制型维度上,初一和初二年级存在差异,初一和初三年级也存在差异,初二和初三年级不存在差异。在忽视型维度上,初一和初二年级存在差异,初一和初三年级不存在差异,初二和初三年级间也不存在差异。

3.1.3 初中生学习主观幸福感的特点分析

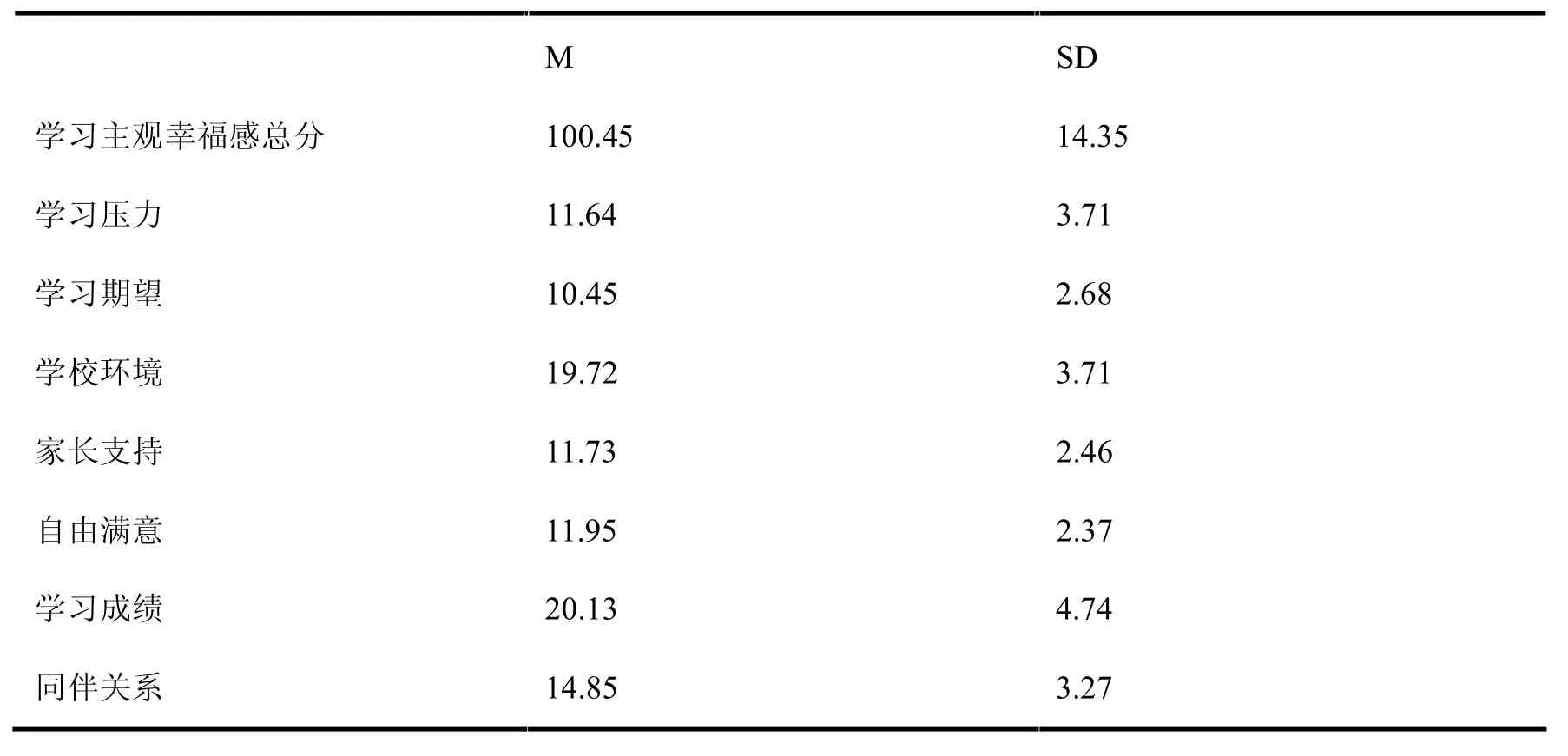

采用描述统计对初中生学习主观幸福感的总体情况进行分析,结果见表8

表8 初中生学习主观幸福感的总体情况

表8表明初中生学习主观幸福感的均值和标准差,本研究中的初中生学习主观幸福感的总体平均数为100.45,可见其学习主观幸福感处于中上等水平。

表9 学习主观幸福感及各维度的性别差异分析

采用独立样本t检验对初中生学习主观幸福感及其各维度在性别上的差异情况进行分析,结果见表9,表明初中生学习主观幸福感的总分及其各个维度在性别上不存在显著的差异

采用单因素方差分析对初中生学习主观幸福感及其各维度在年级上的差异情况进行分析,结果见表10。

表10 学习主观幸福感及各维度在年级上的差异分析

表10显示学习主观幸福感总分不存在显著的 年级差异,仅在学习成绩维度差异显著(p<0.05)。

表11 学习主观幸福感及各维度在年级上的差异分析

由上表可知,在学习成绩维度上初一和初三年级间存在差异。

3.2 初中生自尊、父母教养方式与学习主观幸福感的相关分析

将父母教养方式及其各维度、自尊与学习主观幸福感进行相关分析,结果见表12。

表12 父母教养方式及其各维度、自尊与学习主观幸福感的相关分析

表12表明,自尊与学习主观幸福感有明显的正相关。父母教养方式的情感温暖型、信任鼓励型维度和学习主观幸福感表现出了明显的正相关关系。父母教养方式的信任鼓励型唯独和自尊表现出了正相关。而父母教养方式的专制型、溺爱型、忽视型维度和自尊表现出了明显的负相关关系。

3.3 父母教养方式、自尊对学习主观幸福感的多元回归分析

采用多元逐步回归分析,以父母教养方式的信任鼓励型、情感温暖型维度和自尊为自变量、学习主观幸福感总分为因变量进行分析。结果见表13。

表13 父母教养方式、自尊对学习主观幸福感的多元回归分析

父母教养方式的情感温暖型、信任鼓励型维度和自尊依次进入回归方程,回归效果达到显著的水平(p<0.05)。表明父母教养方式的情感温暖型、信任鼓励型维度和自尊依对学习主观幸福感具有较好的正向预测作用。父母教养方式的情感温暖型、信任鼓励型维度和自尊联合解释学习主观幸福感变异量为26.9%。

3.4 父母教养方式、自尊对学习主观幸福感的中介变量作用分析

由表12可知,信任鼓励型父母教养方式维度与自尊和学习主观幸福感都相关。所以本研究采用信任鼓励型父母教养方式维度和自尊对学习主观幸福感进行中介作用的分析。见表14

表14 父母教养方式、自尊对学习主观幸福感的中介变量作用分析

首先以信任鼓励型父母教养方式维度为预测变量,以学习主观幸福感总分为被预测变量进行逐步多元回归分析,结果显示信任鼓励型父母教养方式维度对学习主观幸福感有显著的预测性,且Beta为0.441。然后以信任鼓励型父母教养方式维度为预测变量,以自尊为被预测变量进行逐步多元回归分析,结果显示信任鼓励型父母教养方式维度对自尊有显著的预测性,且Beta为0.155。最后以信任鼓励型父母教养方式维度和自尊为预测变量,以学习主观幸福感为被预测变量进行“进入”的强制性多元回归分析,结果显示信任鼓励型父母教养方式维度和自尊都对学习主观幸福感有显著的预测性,但是信任鼓励型父母教养方式维度对学习主观幸福感的Beta值变为为0.414。说明在信任鼓励型父母教养方式维度对学习主观幸福感的预测过程中,自尊呈部分中介作用。

4.讨 论

4.1 关于初中生自尊的讨论

经研究发现,初中生的自尊水平存在着显著的年级差异。在本研究中,初一到初二的学生自尊水平提高最快。可能是因为年龄的增长,他们的生理和心理发展的更加成熟,也更加像成人,他们对自我的关注程度也就随之提高,但初二到初三自尊水平就有了缓慢的下降,可能是因为即将面对中考,将大部分的精力都放在了学习上面。因此,自尊在年级上存在显著差异。同时,研究发现初中生自尊的发展不存在显著的性别差异,女生的得分略高于男生,与Hattie等人(1992)的研究结果一致。可能是因为目前初中学生中女生的学习成绩大多数比男生成绩要好有关,或者是在目前这个社会的所有领域中,女性所占的人数越来越多,所创造的社会价值越来越多所造成的,还可能是由于所选样本的地区差别而产生的。

4.2 初中生父母教养方式在人口统计学变量方面的分析

4.2.1 初中生父母教养方式具有明显的年级差异

结论显示,在专制型父母教养方式和忽视型父母教养方式维度上存在显著年级差异。在专制型维度上,初一和初二年级存在差异,初一和初三年级也存在差异,初二和初三年级不存在差异。在信任鼓励型、情感温暖型、溺爱型维度上各个年级间都不存在显著差异。此研究结果与龚艺华(2002)一致。在忽视型维度上,初一和初二年级存在差异,初一和初三年级不存在差异,初二和初三年级间也不存在差异。随着年级的增长父母教养方式总分及情感温暖型、溺爱型、忽视型维度得分逐渐下降。说明初中生随着年龄的增大,感觉受到的父母对自己的理解关心越来越少,可能是因为初中生的年龄变大了,其独立自主意识变强所造成的。同时,初中阶段的在校生随着年龄的增长和年级的升高,其逆反心理和各种行为问题也随之增多,所以导致的亲子冲突也会变多,因此年纪越大的孩子感受到的家长对其情感温暖和理解就更少。在信任鼓励型维度上,初二学生得分最高。可能是因为初中二年级是初中阶段的转折期,在这样一个特殊而又重要的时期,他们更需要父母的信任与鼓励,事实上,初二的孩子处于人生途中“事故多发”的阶段,也一定会得到父母更多的关注、理解等情感和行为上的支持。

4.2.2 初中生父母教养方式具有明显的性别差异

结论显示,在专制型、溺爱型、忽视型维度上男孩子的得分比女孩子高。说明男孩子会受到父母更多的的约束、干涉和过问行为,对比男生,女孩子一般比较乖巧懂事,和父母之间的沟通也比较多,更加的对父母产生依赖,所以女孩子才会更加使家长放心。在信任鼓励型、情感温暖型维度上女孩子的得分高,说明现在社会对不同性别的社会期望是不同的,所以才出现了男孩子所受到的负性教养方式要多于女生这样的结果。社会上认为男孩子就应该比女孩子强,所以大多数家长对男孩子采用的教养方式比较生硬,而对女孩子大多采用比较温和的教养方式。此结论和李文燕(2012)、蒋佩(2008)的研究结果相一致。

4.3 对于初中生学习主观幸福感的讨论

4.3.1 初中生学习主观幸福感总体特点

结果显示,初中生的学习主观幸福感的水平处于中等以上。在各个维度上得分都相对较高,说明初中生的生活环境较好,内心很快乐幸福的。其次来说,在精神层面,高学历,高素质的家长越来越多,对孩子也采用更加科学的教养方式,为孩子的健康成长提供精神源泉。第三,初中生仍处于“年少不知愁滋味”的阶段,所以一些负性情绪的烦恼并没有跟随他们。最后,在法律方面,我国许多的法律法规都是用来对青少年进行保护的。因此,初中阶段在校学生学习主观幸福感的获得都离不开这些良好的外部条件。

4.3.2 初中生学习主观幸福感在人口统计学变量方面的分析

(1)初中生学习主观幸福感没有显著的年级间差异

本结果发现,随着年级增长,学生的学习主观幸福感总体水平不存在显著差异,但随着年级的增长,学习主观幸福感的得分降低。

(2)初中生学习主观幸福感没有显著的性别间差异

本结果表明,学生的学习主观幸福感总体水平不存在显著性别差异,女生学习主观幸福感的得分比男学生的得分稍高。

4.4 对于初中生自尊,父母教养方式与学习主观幸福感的关系讨论

通过对初中阶段在校生的父母教养方式、自尊和学习主观幸福感三者间进行研究,发现这三个变量间具有显著相关。结论显示:(1)学习主观幸福感、自尊水平与情感温暖型父母教养方式、信任鼓励型教养方式维度间具有非常显著的正相关关系。与周玮和张斌(2010)对初中生学校主观幸福感所做的研究相一致,父母情感温暖与理解维度和在校生主观幸福感有明显的正相关。(2)自尊水平与专制型、溺爱型、忽视型教养方式维度间具有非常显著的负相关关系。通过上述结论不难发现,不同的父母教养方式对于子女的自尊心以及主观幸福感具有不同的影响作用,父母合理地使用科学的教养方式,对儿童的心理健康成长有很大的好处。所以说,父母在儿童的成长过程当中一定要更多运用积极的情感来对待儿童。

4.5 对于初中生自尊,父母教养方式对学习主观幸福感的预测作用

以父母教养方式的信任鼓励型、情感温暖型维度和自尊为自变量、学习主观幸福感总分为因变量进行逐步分析。父母教养方式的情感温暖型、信任鼓励型维度和自尊联合解释学习主观幸福感变异量为26.9%,发现具有较好的正向预测作用。此研究结果与李文燕(2012)和张志涛,王敬群,刘芬(2012)的研究结果一致。说明父母在教养孩子过程中要采用积极的教养方式,孩子才会感受到更多的幸福。

4.6 自尊在父母教养方式和学习主观幸福感之间的中介效应分析

研究的结果证实了初中生自尊在父母教养方式和学习主观幸福感之间可能会起到中介作用的假设。自尊是父母教养方式和学习主观幸福感的中介变量,并起到部分中介的作用。并且能知道,自尊可以直接对学习主观幸福感产生影响,父母教养方式也可以通过自尊间接地对学习主观幸福感产生影响。所以说,要通过改善父母教养方式、提高初中生的自尊水平,来提高初中生学习主观幸福感的程度,最终达到促进初中生健康快乐成长的目标。

5.结 论

本研究得出以下结果:

(1)初中生总体的自尊水平处于中上等水平,性别差异不显著。初一和初二年级间存在显著差异。

(2)中学生学习主观幸福感总体处于中等偏上水平,性别和年级间的差异都不显著

(3)中学生父母教养方式的专制型、信任鼓励型、忽视型、溺爱型维度在性别上存在显著。初一年级和初二年级在专制型与忽视型维度都存在显著年级差异。初一年级和初三年级在专制型维度上存在显著年级差异。

(4)学习主观幸福感、自尊水平与情感温暖型父母教养方式、信任鼓励型教养方式维度间具有非常显著的正相关关系。自尊水平与专制型、溺爱型、忽视型教养方式维度间具有非常显著的负相关关系。

(5)初中生的父母教养方式、自尊对学习主观幸福感具有正向预测作用。

(6)初中生的父母教养方式对学习主观幸福感进行预测的过程中,自尊起到了部分中介作用。

Aunola,K.,Stattin,H.,&Nurmi,J-E.(2000). Parenting styles and adolescents'achievement strategies.Journal of Adolescence,23,205-222.

Baumrind,D.(1977).What research is teaching us about the differences between authoritative and authoritarian child-rearing styles.In D.E.

Baumrind,D.(1989).Rearing competent children.In W.Damon(Ed.),Child development today and tomorrow(pp.349-378).San Francisco.

Baumrind,D.(1991).The influence of parenting style on adolescent competence and substance use.Journal of Early Adolescence,11,56-95.

Buri,J.R.(1991).Parental Authority Questionnaire.Journal of Personality Assessment,57, 110-119.

Hanachek(Ed.),Human dynamics in psychology and education(3rd ed.).Boston:Allyn&Bacon.

丁新华,王极盛.青少年主观幸福感研究述评.心理科学进展,2004,12(1):59-6.

邓文君.(2008).不同自尊水平青少年的自我防御方式的研究.硕士论文.南京师范大学.

付丽丽.(2010).初中生学习主观幸福感问卷的编制及.应用硕士论文.6(12).山西医科大学.

龚艺华.(2002)172.父母教养方式问卷的初步编制.硕士论文.西南师范大学.

黄希庭,杨雄.(1998)青年学生自我价值感量表的编制.心理科学.4:289-292.

金晶.(2012).初中生依恋、主观幸福感及自尊的关系研究.硕士学位论文.湖南师范大学.

荆其诚主编.(1991).简明心理学百科全书.湖南人民教育出版社.

林崇德主编.(1995).发展心理学.人民教育出版社.

刘春梅.(2002).初中生自尊发展特点的研究.哈尔滨学院学报,23(4):60-63.

刘亚茹,刘丽娟.(2011).主观幸福感影响因素研究综述.品牌(理论月刊).(04):36-39.

李文燕.(2012).初中生情绪智力、父母教养方式与主观幸福感的关系.硕士学位论.山西师范大学.

龙丽琼.(2010).初中生主观幸福感与父母教养方式的关系研究.社会心理科学,25(7):793-801.

孙翠香.(2005).初中生主观幸福感与同伴接纳的关系.青少年研究,2:13-16.

石国兴,杨海荣.中学生主观幸福感相关因素分析.中国心理卫生杂志,2006,12砰):238~24

王极盛,丁新华.(2003).初中生主观幸福感与应对方式的关系研究.中国公共卫生.

魏运华.(1999).父母教养方式对少年儿童自尊发展影响的研究.心理发展与教育,(3):7-11.

邢占军.中国城市居民主观幸福感量表的编制:〔博士学位论文」.上海:华东师范大学博士学位论文,2003.

徐维东.(2005).自尊与主观幸福感的关系研究.心理科学,28(3):562-565.

杨冠军.(2010).父母教养方式对中学生主观幸福感的影响.无锡职业技术学院学报,9(1):93-96.

朱智贤主编.(1989).心理学大辞典.北京师范大学出版社.

张文新.(1997).初中学生自尊特点的初步研究。心理科学,20(6):504-508.

张文新,林崇德.(1998).青少年的自尊与父母教养方式的关系—不同群体间的一致性与差异性,心理科学,(6):489-493.

张文新.(1999).儿童社会性发展.北京师范大学出版社,99-100.

张英军.(2007).初中生父母教养方式、内隐自尊与自我妨碍的关系研究.硕士学位论文.河北师范大学.

张洪霞.(2010).农村初中生自尊、社会支持与主观幸福感的相关研究.硕士学位论文.聊城大学.

张厚粲,孙晔.(2000).《现代英汉心理学词典》.