中国古代捶丸与早期高尔夫球比较

2016-02-05崔乐泉

崔乐泉

中国古代捶丸与早期高尔夫球比较

崔乐泉

通过对中国古代捶丸和早期高尔夫的考察,从名称、起源、文献记载、场地、器材与服装、竞赛组织与方式、规则、礼仪以及发展演变等方面,对二者进行了比较分析。认为从两种运动形式的相似性来看,捶丸和早期高尔夫这两类产生于不同地域的户外运动,应有着某种密切的关系。由历史发展进程而言,捶丸极盛之时的元代正值大规模东西文化交流时期,随着文化交流捶丸西传是不可避免的,因而现在风靡全球的高尔夫运动,其早期的发展、演化过程,与中国古代捶丸的影响当有着密切的关系。

捶丸;高尔夫;起源;比较

捶丸,中国古代最早形成的系统性和规则性的球类活动项目之一,自其于北宋时期正式出现在竞赛场上直到清代逐渐沉寂,历时500余年;高尔夫,当代风靡全球的一种以棒击球入穴的球类运动,其自15世纪初在苏格兰出现,到如今成为奥运会竞赛项目,也经历了大约500年的时间。多年来,随着高尔夫运动在世界各地的传播,对这一项目来龙去脉的研究也成为人们不断探寻的议题。由于在其起源问题上始终缺乏明确的时间和相关证据,但又与诞生在东方的捶丸运动项目有着较大的相近性,因而二者之间的关系就成为了人们加以关注和探讨的重要内容。本文拟在前人研究的基础上,通过对《丸经》的分析、捶丸活动发展演变的考察、考古文物资料实证和高尔夫球项目发展与活动特点的探讨,由不同的侧面对两者的发展演变作一比较,进而对其关系做出推测。

1 捶丸与高尔夫关系研究概述

自专门记载中国古代捶丸活动的《丸经》于元世祖至元十九年(1282年)问世以来[1],随着这一运动项目的盛衰和对外传播,历代学者均对其进行了不同程度的研究。尤其是近代以来,对捶丸与其他球类形式关系的研究,更成为学者们探讨的对象。如1915年出版的《辞源》“捶丸”条,就以“犹今之野球”比附之[2]。在1918年出版的复旦大学中文系教授郭绍虞(1893—1984年)先生所著《中国体育史》中,还有“至捶丸之戏,则犹今之野外棒球”的描述[3]。而早期赴美国专攻体育专业的留学生郝更生(1899—1975年)先生,在其编著的《中国体育概论》一书中,更首次将捶丸称为“中国的高尔夫球”[4]。

1949年以后,关于捶丸与高尔夫关系的研究一直未有停歇。最有代表性的是唐豪先生分别于1958年和1959年发表的《再考捶丸与高尔夫球》[5]与《中国古代球类运动的国际影响之对欧洲的国际影响》[6]、1986年西北大学凌洪龄教授发表的《捶丸和高尔夫球对比与它们之间的关系》[7]等论文。两位先生在各自的研究中列举了捶丸和高尔夫球两种球类运动在运动器械、竞赛方式与规则等方面的相似性,并同时得出了捶丸与高尔夫球二者之间具有一定源流关系的结论。此后,虽不断有相关研究成果出现,但均未超出上述研究之左右。

2 捶丸和高尔夫名称与起源的比较

2.1 捶丸与高尔夫名称含义的比较

捶丸,捶者击也,意为以捶击的形式使球入窝。仅由运动形式来说,捶丸活动最形象、最直接的特点是以棒击球使其入窝;相对于捶丸,高尔夫作为一个早期运动项目名称,其词汇并没有一个统一的拼写标准,尤其是在高尔夫诞生地苏格兰,像“Goff”“Gowf”“Goif”“Gof”“Golf”“Gowfe”“Gouff”与“Golve”等的拼写,均不断地出现在早期的文献资料中。但当时的多数人坚持“Gowfe”是高尔夫的常用词,同时也有一小部分人认为“Golf”是一个正统的苏格兰词,认为它是从古老的“Golf”“Golfand”和“Golfing”演进而来,而这些词的最初原意均为“击打”【注1】。由此可见,“捶丸”和“高尔夫”这两种运动名称的早期含义均源于对运动特点的描述,而捶丸一词更含有进行该运动的方法的语义。

2.2 捶丸与高尔夫起源的比较

由《丸经》的记载来看,这部付梓于元代至元十九年(1282年)的著作,在其《丸经·叙》部分留下了“至宋徽宗、金章宗皆爱捶丸”这样的记载[1]。宋徽宗在位时间为建中靖国元年至宣和七年(1101—1125年),这就向我们表明,捶丸这一运动形式的出现不会晚于北宋徽宗宣和七年(1125年)。根据近年来的研究,中国古代捶丸的演进经历了这样一种发展轨迹,即由以足踢之的蹴鞠发展至骑马以杖击之的击鞠,再到由击鞠演化过来的与捶丸活动及其相近的徒步击打的步打球和棒击球,而捶丸就是在此基础上发展演变而来[8]。

关于高尔夫的起源,在1957年日本出版的《(增补)体育大辞典》中记载了这样一条资料:“过去很多学者的观点以为,高尔夫运动形式创始于英国。但在近年发现的荷兰陶器上却有着高尔夫球的图绘,根据古文献的记载,它起源于15世纪初的荷兰(從來一般に英國においてはじめられたといわれていたが,近年,オランダにおいて發見された,ゴルフの圖模樣を取入れた陶器,古文書などによって發祥地はオランダで15世紀の初期ということになっている)”[9]。文中所说的发祥于15世纪初的荷兰,所依据的是这样一条历史事实:1457年,当时的苏格兰斯图亚特王朝国王詹姆斯二世在第14届议会上颁布了一道命令,在全国严厉禁止人们进行足球和高尔夫运动。之所以如此,是因为这些活动的开展干扰了当时被看做具有国防意义的射箭练习活动。其后在1471年和1491年举行的两届苏格兰议会上,这一相同性质的禁令又被重申过,反映出这一活动在当时仍继续存在[9]。这一文件和上述文物资料是目前所见有关高尔夫球活动出现的最早资料。

在起源的绝对时间上,我们并没有发现捶丸和高尔夫确凿的史料记载,而所依据的主要是学者们通过对相关历史记载的探究和考古文物资料的佐证等做出的分析。以此而言,捶丸约肇始于公元10世纪的北宋时期,高尔夫则可能发端于公元15世纪的苏格兰,捶丸比高尔夫早出现了近500年。

3 捶丸和高尔夫运动特征的比较

3.1 捶丸与高尔夫场地的比较

除了《丸经》对捶丸整体的记载,在发现的有关考古文物资料中,也有许多资料形象地展现了古代捶丸场地的情形,这为我们全面了解中国古代捶丸的场地设置提供了可靠的依据。

《丸经·因地章》中关于捶丸场地的设置是这样记载的:“地形有平者,有凸者,有凹者,有峻者,有仰者,有阻者,有妨者,有迎者,有里者,有外者。诸形绝无曰平,龟背曰凸,中低曰凹,势颇曰峻,之上曰仰,前隔曰阻,后碍曰妨,可反曰迎,左高曰里,右高曰外。”[1]也就是说,场地要有“平”“凸”“凹”“峻”“仰”“阻”“妨”“迎”等各种各样的地形。同时还要有多种多样的土质,以便增加捶丸竞赛时的难度,以利于发挥捶丸竞赛参与者的技巧本领。古代捶丸活动的这些对场地地形、土质的要求,并非要求所有的场地都要具备齐全,而要根据具体条件加以设置,但不能过于单一。如现存于山西省洪洞县水神庙的元代壁画《捶丸图》中,其画面内捶丸活动的场地就是选择了山谷中一块比较平坦的土地,所利用的完全是自然的地形地貌(图1)[10]。此外,还有捶丸场地设在家中庭院里的。如元朝著名散曲家、剧作家张可久的《南吕·金字经·观九副使小打》,就对富贵人家的庭院捶丸场地做了形象描述:“静院春三月,锦衣来众官。试我、花、张、董四撺,搬,柳边田地宽,湖山畔,翠窝藏玉丸。”[11]

图1 元代捶丸图壁画(山西洪洞水神庙壁画)Figure 1 M ural of Chuiwan in Yuan Dynasty(Mural in Hongdong Water God Templeof Shanxi Province)

此外,捶丸场地上要挖有球窝,同时为了显示球窝所在处,要在球窝旁边插上一支彩旗。如明人制《明宣宗行乐图》卷“捶丸”场地中,每个球窝旁边均插有三角小旗(图2)[12]。根据《丸经》记载,捶丸场地的球窝是挖建在各种地形之上的,而且球窝的数量没有定制,各个球窝也都有各自的特点,如此一来,捶丸者在竞技时就不能用同一种打法击球入窝。

图2 明代《宣宗行乐图》卷捶丸图(故宫博物院藏品)Figure 2 Picture of Chuiwan in the Volume of“Xuan Zong Emperor Enjoying Pleasure”of the Ming Dynasty(Collection of the Palace Museum)

而高尔夫运动发展到今天,其场地设置的演变也留下了一些早期发展的蛛丝马迹。如早期的高尔夫活动是在天然的、不适合种植庄稼的、起起伏伏的沙质类林克斯土地上进行的,而且场地中的球洞一般是利用野兔打出的天然洞穴。至于后来较为规范的林克斯球场,则是随着18世纪高尔夫球会的形成,经过人们对林克斯土地不断改造、设计而形成的。从有关研究和文献描述来看,早期高尔夫活动球场的球洞数也并不固定,少则5个球洞,多则十几个。而当代流行的18个标准球场洞数则是19世纪末形成的。

由上述捶丸和早期高尔夫场地对比可以看出,二者均为室外运动,场地也都是利用自然地形,并皆是利用场地上的球洞用以击球入窝,但在球洞数量上,都没有具体的定制。由《丸经》中的记载和考古文物资料发现也可以看出,在球洞旁设置小旗以指示球洞位置的规定,与现代高尔夫球场上球洞旁插有小旗的意思是极为一致的。不过,两者还是有着一定的差别,如捶丸对球场的地形或土壤质地有某些规定,但原则上还是以天然地形和地貌作为场地条件。而高尔夫自其形成伊始,人们就习惯于在林克斯类地形上打球;捶丸的场地上并无草坪设置的必定要求,然而高尔夫球场却必须有草坪,草坪在球场的设置上还是最重要的一部分,而且这一要求一直延续至今。

总之,捶丸和早期高尔夫运动在场地方面的要求整体上是一致的,但两者在具体的场地设置上还是有着一定区别的。

3.2 捶丸与高尔夫器械等的比较

在运动器械方面,捶丸和早期高尔夫主要包括了球和球杆,此外击球者的服饰也是运动中的重要内容。

捶丸用球是用硬木制成的,《丸经·权舆章》说:“赘木为丸,乃坚乃久。赘木者,瘿木也。坚牢故可久而不坏。”[1]“赘木”是树木上受病变增生的囊形物,俗名称为树疙瘩。树疙瘩上要有几个眼,无眼者容易开裂成为劣质品,用这种赘木加工成的球可以使用长久。除了赘木质的捶丸用球,考古工作者还多次在四川等地发现了以墨玉、金刚石和玛瑙等材料制作的宋代捶丸用球。而这类石头或玉质的捶丸用球,经常与陶瓷质地的捶丸球一起出土,说明宋代盛行的捶丸用球除了赘木,亦常用陶瓷和玉、石等质料为之(图3)[13]。关于球的轻重大小,《丸经》没有统一的规定记载,大概只要合用就可以了。这是因为球是各人自备自用,只要自己认为合适就可以用,没有必要统一要求。竞赛中参加捶丸的人每人一球,自备自用,打到什么地方就在什么地方,不准随便移动。

图3 宋绞胎球(左球直径4 cm,右球直径6cm,故宫博物院藏品)Figure 3 Jiaotai Ball of the Song Dynasty(Left Ball:4cm in Diameter;Right Ball:6cm in Diameter,Collections of the Palace Museum)

捶丸所用的球棒包括扑棒、杓棒和撺棒3种。《丸经·试艺章》说:“杓棒鹰嘴当蹲。行者,撺棒是也。飞者,扑棒单手。”[1]也就是说,扑棒、杓棒在打远球和高球时使用,撺棒则在打地滚球时使用。在形状上,杓棒前端为鹰嘴形,扑棒、撺棒前端较宽平。此外,在捶丸过程中,如果使用一种棒击球时,其余两种棒必须放在随身携带的革囊或提篮内。根据《丸经》的记载,捶丸所用球杆杆身的质地一般为木头或竹子,球杆的杆头还裹有动物皮,并用胶加以粘接。不过,根据对有关考古文物资料的分析,捶丸活动还有可能出现了金属质地的球杆。如南京博物院藏仇英的《仕女图·捶丸》[12]和故宫博物院藏《明宣宗行乐图·捶丸》[12]中展现的捶丸球杆,其杆头均呈现亮白色,且形状尖锐,极似为金属制造(图4)。这也是为什么许多以捶丸为绘画对象的作品中,击球者所用球杆杆头在光线下会泛有金属光泽的原因。

图4 明杜堇《仕女图》卷局部(上海博物馆藏品)Figure 4 Part of Du Jin’s“Portrait of the Noble Ladies”of the M ing Dynasty(Collection of the Shanghai Museum)

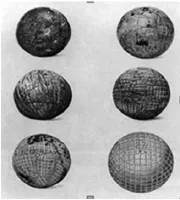

相对于捶丸,早期的高尔夫用球是用动物皮制成的,后来又出现了在皮套中塞满羽毛后缝合的球。19世纪中后期,用杜仲胶制作的表面光滑的高尔夫用球开始出现了,及至后来还发展出了表面刻有各种花纹的杜仲胶球。早期的高尔夫用球没有明确规定大小和轻重,不过,我们从英国高尔夫博物馆中展示的各类早期高尔夫用球看,其大小与现代高尔夫球的大小相差无几(图5)[14]。

图5 不同时期的高尔夫用球(选自株式会社INAX编《ポ-ル》)Figure 5 Golf Balls of the Different Times(Selected from《ポ-ル》Com piled by INAX Co.,Ltd)

根据文献记载,早期高尔夫球所用球杆以杆头形状大小分为3类,分别用于开球、推杆以及打高球。在质料上木杆、铁杆均有,不过多数情况下以使用木杆为主,这主要是当时所用的球经不起铁杆的敲击,而只是用来打掉进了某些障碍中的球。至于铁杆被广泛应用,则是到了杜仲胶球出现以后,因为这样的球被铁杆击打才不至于损坏。

由上对比可以看出,捶丸用球是木球(间或有墨玉、金刚石和玛瑙等材料制作的捶丸用球),对应的也是木杆;早期高尔夫用球是用动物皮制成,后来出现了在皮套中塞满羽毛缝合的球。虽然早期流行木质和铁质球杆,但由于早期用球质地的限制,常用的还是木杆,大量应用铁杆则是在杜仲胶球大量出现后的事了。

在服饰方面,捶丸与早期高尔夫球运动也各有特点。《丸经》虽然对捶丸活动中击球者服饰没有专门规定,但通过对相关考古文物资料的分析,捶丸过程中击球者身着也是平常服饰,说明捶丸在服装方面没有特定要求;而早期的高尔夫球同样也没有专门规定击球者的服饰,击球者的穿着也是平时服饰。只是随着球会的出现,那些上层社会的球手为了彰显自己的身份,开始在高尔夫球活动中穿着具有一定特点的服装,受此影响后来便逐渐产生了高尔夫球会的制服。而高尔夫球会制服的出现和普及,又在后来演变出了专门穿着的短裤和钉鞋。

3.3 捶丸和高尔夫早期竞赛组织与竞赛方式的比较

捶丸的竞赛组织方式,在《丸经·衍数章》中有着如下记述:“十数、九数为大会,八数、七数为中会,六数、五数为小会。四数、三数为一朋。二人为单对。十数、八数、六数可分,不分从之。九数、七数、五数、四数、三数皆不分。双数可分,单数不可分,四数虽双数,少亦不可分也。”[1]捶丸比赛包括大型比赛、中型比赛和小型比赛。其中,9人、10人参加的是大型比赛(大会),7人、8人参加的是中型比赛(中会),5人、6人参加的是小型比赛(小会)。至于3人、4人参加的则叫做“一朋”,而两个人则为单对。比赛时,参与者按6、8、10等双数分开,可以分成两队;而参加者如是3、4、5、7、9数就不能分成两队,其中的4人虽是双数,但由于数量少,因而也可以不分队。一般情况下,分成两队且是同一队的,要互相扶持帮助;不分者则各自凭自己的本事决定输赢。

相对于竞赛组织,竞赛方式则有团体赛和个人赛两类。其中团体赛中的大会要赢满20“筹”,中会要赢满15“筹”,小会要赢满10“筹”才能算是得胜,如果因故未能打满筹数就不算赢。未能打满的局不算赢,已赢的“筹”第二天打时不再接着算。而个人赛则是随时结算输赢,也就是第一赢第二,第二赢第三,第三赢第四。其结果是第一赢了,第四输了,第二、第三保平。

捶丸比赛中的“赢筹”就是赢得奖金(即利物),奖金是在自愿的基础上共同捐助,以技艺高低和得“筹”多少来进行分配,有点像“吃大锅”的赌博方式。关于奖金捐助的数字,视各人财力而定,没有严格的限定。

高尔夫早期的竞赛组织,在球会还未出现时,多流行参与者各自打各自的球的方式。随着球会的出现,为便于使相同社会背景的人聚集一起击球并达到交流的目的,出现了上流人士与下层人士相分开的方式。与此同时,球会还不断组织一些诸如球会内部会员的比赛、球会之间联合开展的比赛等。不过这些早期不同形式的比赛看中的是荣誉,其表现就是将代表自己胜利的银球挂在银球杆上,还有的将记载自己胜利的奖牌挂在银奖杯上,而有的早期胜利者还可能被选为球会的会长。

从上述对比可以看出,中国古代捶丸与早期高尔夫有着不同的竞赛方式,且均不以竞赛的输赢来论及最终成败,即便捶丸有赢取奖金(利物)的规定,也并无严格规定,最终所注重的还是休闲和荣誉。不过,在后来的发展过程中,捶丸逐渐走向了纯娱乐、休闲的形式,而高尔夫球运动,则随着球会的形成,从最初的小规模聚集在一起通过打球这一平台商讨相关事项,逐渐地发展出了各种类型、各种规模的比赛,并逐渐产生了不同类型的、完善的高尔夫球会组织。

3.4 捶丸与高尔夫运动规则的比较

成书于元世祖至元十九年(1282年)的《丸经》,是中国历史上第一部成文的记载单个体育运动项目规则的专著,因而也就成为了中国历史上第一部捶丸规则。而高尔夫运动第一部成文的规则,是1744年由苏格兰爱丁堡高尔夫球友协会制定的高尔夫球13条规则[9]。由二者成文规则出现的时间来看,中国古代捶丸的竞赛规则早了高尔夫的成文规则462年。

我们对捶丸和早期高尔夫这两个项目规则比较后发现,它们在竞技运行过程中具有以下主要的异同点。

首先,二者均通过击球入洞的形式进行,在击球入洞过程中,均是击球者先在同一个球洞完成击球入洞后,再行进入下一轮的击球入洞,且击打时人手一球、各打各的球。在球洞的设置上,捶丸和早期的高尔夫均没有具体球洞数量的限制,数量也并不统一。

其次,在计分方式上,捶丸和高尔夫都是按照击球杆数越少越好作为计算标准的。在捶丸计分中,1“筹”相当于比赛中的1分,即大会的20“筹”记为20分、中会的15“筹”记为15分、小会的10“筹”记为10分。首个打球进窝的人将得到3“筹”得3分,第二个打球进窝的人获得2“筹”得2分,而第三个打球进窝的人仅得1“筹”获1分;而早期高尔夫比赛,则是在确定好开球顺序后由击球队员依次进行每轮击球,最终以击球完成后杆数最少的人为赢者。在最终成绩计算上,捶丸按照取得总积分最高者(也就是每洞得分之和)作为最终的获胜者;高尔夫计分则按照总杆数最少和赢得总洞数最多者作为最终的获胜者。

第三,在开球方面,捶丸击球者都要在划定的区域内抛出各自的球,并按照所抛球距离球洞的远近决定开球的顺序,且距离球洞最远的球手最先开球;早期高尔夫球比赛开始前,球手则是把球放于距上一球洞不超过一杆之长的范围内,而开球的顺序则是离这一球洞距离越远的球手越先开球。

第四,在器械使用方面,捶丸上场的球手必须将所有类型的球杆带齐,且在开球以后不得换球,否则会受到惩罚;早期高尔夫也同样规定在开球以后不得换球,但却没有在上场时必须带齐所有类型球杆的规定。

第五,在捶丸和早期高尔夫规则中,均对击球者的竞技作风作了要求。如要求击球者都必须具有诚实的体育作风,击球中不能随意移动他人的球等。在捶丸中还规定击球者的球童不得随便移动球场上的球,并强调要准确标记球的位置;在早期高尔夫规则中,也有不得随意移动没有挡在自己的球与球洞连线之上的他人的球的规定。也就是说,如果在推球进洞的时候,他人的球挡在了自己的球与球洞连线之上时,是可以将别人的球暂时移开的。但在移动时要对其位置进行标定,在推杆完成后再把球放回到原位。

由上述比较可知,捶丸和早期高尔夫各自相应的规则是存在着一定共性的,这应该是两种运动形式的活动特点和活动方式所决定的。

3.5 捶丸与高尔夫竞技礼仪的比较

作为一类带有浓厚礼仪色彩的休闲性体育活动形式,捶丸和早期高尔夫均与各自所处地域环境和传统文化习俗有着密切的关系。如捶丸和早期高尔夫均没有设置裁判的要求,表明二者在竞技中完全是靠球手们的自律和自我约束来进行的,这就对球手的品德提出了严格的要求。如捶丸规定,击球者参加比赛须抱诚实谦恭的态度,不能藐视或羞辱别的比赛人员;早期高尔夫运动同样要求球员要诚实、正直和礼貌,并保持胜不骄、败不馁的态度。

再如击球比赛中,二者均要求击球者不仅对己方的球不能作弊,同时也不能妨碍他人的击球。再如决定开球顺序时让距离远者先开球,也显示了这类运动形式的礼让精神。反映出它们所体现的体育道德精神都是一致的。

4 捶丸盛衰和高尔夫全球化发展的比较

“捶丸”一词正式出现虽然见于北宋晚期,不过由《丸经》一书对捶丸活动的记载与总结分析来看,这项活动在此之前就已经在社会上广泛开展了。由历史进程来看,《丸经》一书付梓之际,正是元灭南宋,开始建立横跨欧亚大帝国之际。时值“天下隆平,边睡宁谧,将帅宴安橐弓服矢之际,士卒嬉游于放牛归马之余”[1]。如此的太平盛世毫无疑问为休闲娱乐活动的开展提供了发展的优越环境,而流行多年的捶丸的方法、规则于此时以著作的形式统一并出版发行,正迎合了时代的要求,也间接证明这一活动形式是在流行了相当长一段时间的基础上逐渐完善的。

受中国传统文化的影响,诞生在中华大地的古代捶丸,其独特的运动形式和优雅的礼仪方式,决定了其流行的范围在很大程度上多限于上层社会,不可能在各个阶层得到广泛的普及。从目前发现的相关考古文物资料来看,描绘的多是上层人物在进行击球活动的情形。由文献记载而言,目前发现的所有关于捶丸的史料均为明朝之前,因此成型于宋代的捶丸活动,在经过元明时代的发展之后,最终还是在清朝走向了沉寂。从出现到最终的消亡,中国古代捶丸运动大约在中华大地上流传、发展了600多年的时间。

而自15世纪初真正见诸文献记载的高尔夫,自其出现至今也已有600年左右的历史。但高尔夫在自己的发展过程中、在西方文化的环境中却有着与中国古代捶丸截然不同的命运。高尔夫球在其诞生500多年以后,伴随着西方殖民者在全世界的殖民扩张,逐渐地由在英国国内向整个世界范围内扩展。随着世界性高尔夫运动统一管理机构——皇家古典高尔夫俱乐部(R&A)与美国高尔夫球俱乐部(USGA)的成立,高尔夫球运动最终成为更加统一、更加规范的现代运动,并成为了现代奥林匹克运动会的竞赛项目之一。

由捶丸和高尔夫这两种运动形式的发展轨迹分析,中国古代捶丸活动在发展过程中,多数情况下仅仅是上层社会人士进行的一种休闲娱乐形式,并没有广泛开展和普及于广大民众之中。延至清代,随着整个社会从繁荣走向衰落,未能在民间得到广泛流传的这一运动形式走向消亡是不可避免的;相反,诞生于15世纪的西方高尔夫运动,伴随着19世纪工业革命的飞跃式发展,在兴盛之后获得了广泛的传播,而其后来的日益全球化也是必然的。

5 捶丸和高尔夫关系的蠡测

中国古代捶丸与高尔夫运动,是人类体育发展史上产生于不同地域和不同文化环境中的同一类运动形式。在发展、演变过程中,这两种球类活动形式无论是活动场地、运动器械和竞赛形式,还是活动的规则与礼仪,都有着较大的相似性和相类的演进轨迹。

在中国古代捶丸发展与演进的历史上,这一运动形式随着文化的交流传播至朝鲜半岛[15]和日本列岛[16],成为东亚地区流行的球类体育活动项目。同时,随着历史上中国文化的世界性传播,中国古代捶丸也对西方的体育项目产生了不同程度的影响。其中,诞生于西方苏格兰,并与捶丸有着惊人相似性的高尔夫球运动与捶丸之间的关系,长期以来成为中西学者们探究的主要议题。

至迟于宋徽宗时代就己经出现的捶丸活动,在进入元王朝后曾盛极一时。而元王朝统治者为了扩充、拓展疆土,曾于1218至1260年间发动了3次面对欧洲的征服战争[17]。期间蒙古大军曾大规模征召畏吾儿人、契丹人、西夏人、女真人和汉人从军服役,战后这些人中有不少定居到新征服的领土之上。与此同时,随着元王朝与西方交流平台的打通,西方传教士、旅行家也开始纷纷来华,其中最著名的当属1275年随父亲与叔父来到元上都的意大利人马可·波罗(1254—1324年)。马可·波罗在中国滞留达17年之久,他的回忆性游记——《马可·波罗游记》(又作《寰宇记》)是欧洲人早期认识东方世界,特别是中国的一个窗口[18]。马克·波罗在中国游历的时间是元朝初建之际,这一时期中华王朝与域外的交通线得到恢复,其来往和文化交往逐渐频繁。除了中国的印刷术和火药不断传入波斯、阿拉伯和欧洲,包括捶丸在内的中华传统文化,也理所当然地通过这一平台传入了欧洲。因为这正是捶丸运动最为兴盛的时期,正如《丸经》所说,是“天下隆平,边睡宁谧”[1]之时,而初建时期的元王朝也开始进入了安宁祥和的时期。为此,已经精通捶丸活动方式的元军士兵将捶丸运动带入了被征服的欧洲诸国,或者旅行家马可·波罗在其见闻中将当时社会盛行的捶丸这种体育娱乐休闲运动介绍到欧洲去,都会是顺理成章的事。

通过上述捶丸和早期高尔夫的对比我们可以看出,在时间上,捶丸活动于公元1125年正式出现,而高尔夫则出现于公元1457年,前者的出现早于后者332年;在规则上,记载捶丸规则的《丸经》出现在公元1282年,而文献记载西方最早的高尔夫球13条规则是公元1744年由苏格兰爱丁堡高尔夫球友协会制定的。因而中国古代捶丸的竞赛规则又远早于高尔夫的成文规则;在所用器械和场地等方面,捶丸和早期高尔夫都使用球、球棒,球窝设在场地中并立有用以远望的标志旗,场地都有天然或人工障碍(高尔夫球场有浅沟、水漆、丛树、小径、大路;捶丸场地有平、凹、凸、峻、仰、妨、里、外等地形);在竞赛组织和方式方面,捶丸有大会、中会、小会、三人赛和单对等,而高尔夫球则分单打、团体赛。名称虽然不同,但内容却基本一致;在规则方面,捶丸规则有21条,高尔夫球早期有13条,两者内容基本相同,只有详略之别。值得提及的是,现代高尔夫球所用术语,在许多方面与捶丸的叫法相近,如“扑拉西”即扑棒、“桌伊尔”即撺棒、“司碰”即杓棒等。

可以看出,捶丸与高尔夫两种运动形式有着高度的一致性,这表明捶丸和早期高尔夫这两类产生于不同地域的户外运动,应有着某种密切的关系。从上述我们对蒙古大军远征欧洲的历史事实和马可·波罗等西方旅行家与传教士进出中华大地并将中华文化传播至西方的事实分析,中国古代文化通过蒙古人西征和传教士来华这一平台传入欧洲应是客观存在的。除了军事征伐和文化使者,当时更有诸多商贾及随军人员往来如织。因而作为一个大规模东西文化交流的时代,捶丸的入西是可以肯定的。可以这样推测,中国古代捶丸在随着文化交流而西传的过程中,对当地已经存在的各种类似捶丸形式的“棒击球”活动产生了不同程度的影响[19]。因此,现在风靡全球的高尔夫运动,其早期的发展、演化过程,与中国古代捶丸当有着密切的关系。

注释:

【注1】当代,人们对“高尔夫”英文“Golf”的解释,多持这样一种观点:高尔夫(Golf)是由“Green(绿色)”“Oxygen(氧气)”“Light(阳光)”和“Friendship(友谊)”这4个英文词汇的首字母缩写构成,其意为一种将享受大自然乐趣,集体育锻炼和游戏于一身的运动。

[1](清)陈梦雷编撰.宁志老人著.古今图书集成[M]//博物汇编·艺术典·弄丸部汇考·丸经:第487册,第803卷.北京:中华书局影印,1934年:30,32.

[2]陆尔奎,方毅,傅云森等编撰.辞源[M].上海:商务印书馆,1915.

[3]郭希汾.中国体育史[M].上海:商务印书馆.1920.

[4]郝更生.中国体育概论(英文版)[M].上海:商务印书馆,1926.

[5]唐豪.再考捶丸与高尔夫球[M]//中国体育史参考资料:第三辑.北京:人民体育出版社,1958:48-52.

[6]唐豪.中国古代球类运动的国际影响之对欧洲的国际影响[M]//中国体育史参考资料:第七、八辑.北京:人民体育出版社,1959:156-163.

[7]凌洪龄.捶丸和高尔夫球对比与它们之间的关系[M]//中国体育史学会编.体育史论文集(三).北京:1987.

[8]崔乐泉.中国古代球戏演进与捶丸起源的考古学研究——兼具考古学资料的分析[J].体育科学,2016,36(7):89-97,32.

[9](日)井上勝純著.ゴルフ、その神秘な起源[M].東京:三集出版株式會社,平成4年:16-15,57-58.

[10]柴泽俊,朱希元.广胜寺水神庙壁画初探[D].文物,1981(5):4.

[11]张可久.南吕.金字经.观九副使小打[M]//隋树森.全元散曲(下册).北京:中华书局,1989.

[12]崔乐泉.中国古代体育文物图录[M].北京:中华书局,2000:47-48.

[15]蔡艺.捶丸在朝鲜半岛的传衍——朝鲜王朝击棒考[J].体育学刊,2015(11):116-121.

[16]薛寒秋,薛翘.中国古代高尔夫球的东传与捶丸图纹日本铜镜的发现[J].南方文物,2010(3):107-109.

[17]王小甫,范恩实.古代中外文化交流史[M].北京:高等教育出版社,2006:217-218.

[18](意)马可·波罗口述、鲁思梯谦记录.马可·波罗游记[M]//魏易译.北京:北京正蒙印书局,1913.

[19]桂焱.中国古代捶丸与早期高尔夫球运动的比较研究[D].北京林业大学硕士学位论文,2012.

(责任编辑:杨圣韬)

Comparative Study between Chuiwan in Ancient China and Early Golf

CUI Lequan

(Development Center of Sports Culture,General Administration of Sport of China,Beijing 100061,China)

By investigating chuiwan in ancient China and early golf,this essay makes a comparative analysis of the two in respects of the name,origin,records in literature,course,equipment,clothing,organization and manner,rule,etiquette and the development of competition.From the similarity of chuiwan and golf,there should be close relationship between the two outdoor sports despite their different birthplaces.Considering the historical progress,there was a large-scale cultural exchange between East and West in the Yuan Dynasty,when chuiwan reached the peak of its development.So possibly,chuiwan spread to the West at that time.Golf, which is now popular around the world,has a close correlation with ancient Chinese chuiwan in its early development and evolution process.

chuiwan;golf;origin;comparison

G80-05

A

1006-1207(2016)06-0001-06

2016-11-15

2010年国家社会科学基金重大项目(10&ZD129)。

崔乐泉,男,研究员,博士,博士研究生导师。主要研究方向:体育史。E-mail:lequancui@163.com。

国家体育总局体育文化发展中心,北京100061。