病原生物学实验室开放性实验项目探索

2016-02-03王继璇丁伟勇蔡挺

王继璇 丁伟勇 蔡挺

摘要:在学校与学院建立开放性实验大平台的支撑之下,我病原生物学实验室开启了本科生开放性实验项目,该项目通过学生自主的前期准备,查阅资料,安排实验进程,解决疑难问题,真正实现了交给学生一片闯荡的天地,极大地提高了学生的参与热情,加深了知识的内化,逐渐树立了严谨的科研态度,很好地锻炼了学生的自学能力以及创新能力。

关键词:开放性实验大平台;病原生物学实验;自主学习;驱动式教学;专业针对性

中图分类号:G642.95 文献标志码:A 文章编号:1674-9324(2016)06-0260-03

前言:

病原生物学作为医学院校开设的一门专业基础课,有效地衔接了基础医学与临床医学。病原生物学实验课作为理论课程的延伸,目的在于培养学生实践能力、分析问题和解决问题的能力。但传统实验课多是验证性实验[1],学生的参与感不强,并没有充分发挥实验课的优势,使得实验课更像是稍微直观一些的讲授式理论课,实验课的探索功用需要进一步的发挥。

我校于2013年启动面向全校本科生的实验课改革,力图建立面向全体学生的开放性实验大平台,学校每年投入大量的资金支持,鼓励学生参与到开放性探究实验中来,推动本科教学实验从“验证”走向“探究”[2]。

在学院层面,为配合浙江省高校重点实验教学示范中心建设,我中心致力于建设包括人体机能学、分子医学、感染与免疫学、形态学、生物医学在内的五大开放性实验教学平台,整合相关教学实验室、PI实验室以及医学院仪器平台资源,为学生开放创新性实验提供最大力度的场地、仪器、技术支持,为学生营造一个自由开放、大胆创新的学院环境。

病原与免疫学实验课程学生问卷调查显示,大多数学生对探究性实验课程(如人体咽喉部细菌的分离鉴定、血型鉴定、粪便中肠道杆菌的分离鉴定等)更感兴趣,也更多地表达出对于传统的灌输式教学的改革期望[3]。学生的内在需求实则应该是我们教学工作者努力的方向。作为病原与免疫学实验室的管理者,我们力图在已有的实验室资源基础之上,在学校建设开放性实验大平台的培养环境之下,为学生搭建一个可以自主实验、探索新知的实验平台。

正文:

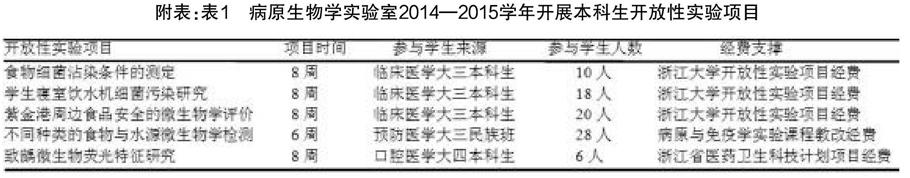

下面就我实验室近期开展的本科生开放性实验项目(见文末附表1)进行系统的介绍。

1.开放性项目申报。参与开放性实验项目的同学需填写项目申报书[4],主要包括:立项依据,实验设计,实施方案及计划,经费预算等。以开题报告或直接交由指导教师审核的方式,对申报书进行可行性分析,最终通过审核的项目方能开展实验。

2.实验室培训。实验正式开始之前,由实验室指导老师对参与开放性实验的全体同学进行实验室培训,包括熟悉相关的实验室布局、实验操作技能、实验室仪器使用规范,以及帮助同学们建立病原生物学实验室的生物安全意识。传统实验课中学到的接种技术、消毒灭菌技术、基本的无菌以及自我防范意识,一旦在整合的综合性实验项目之下,往往不能够灵活地运用或者在实验过程中顾此失彼,所以正式实验前,快速系统地将基本技能进行统一培训,能有效地保证后续实验的顺利开展。

3.自主完成实验准备。准备实验的过程全部由学生自己完成,包括实验所需容器的清洗,培养基的制备,所需药品的配制,以及实验后的清理工作。一方面,开放性实验所涉及的实验内容繁多,实验准备工作量很大,学生的参与减轻了实验室管理人员的工作量,更重要的是准备实验的过程,有助于学生熟悉实验室流程,养成良好的实验习惯,树立严谨的科研态度。

4.自主安排实验进程。尽管大多数开放实验项目有固定的课内时间,但鉴于微生物实验的连续性与烦琐性,课内时间远不能满足实验需要,需要学生课余、晚上或者周末的时间开展实验,对实验室的开放时间也提出了更高的要求。实验开展过程中,学生可以根据大的实验项目中的不同实验部分进行分组,一般4~6人组成小组,根据小组成员的时间灵活安排实验进度。

5.自主开展实验。预实验中实验条件的摸索对最终实验的成败至关重要。菌液的稀释梯度、样品的处理时间、对照组的设立、实验过程中干扰条件的控制等都是学生在预实验中需摸索的条件。指导老师需在旁观察学生实验情况,对学生疑问及时作答并启发学生优化实验。尽管在开题报告中对实验方法流程等已有了详细的阐述,但实验的未知性还是会给具体的实验带来诸多的问题,需要学生自己去寻求解决问题的途径,需要花费最大的精力,反复地实验,查文献,论证方法的可行性,这是笔者认为在开放性实验过程中最具有创新性、最能起到锻炼作用的过程。如在食物细菌沾染条件的测定项目中,最重要的环节是构建合适的“人工地面”,其稳定性及可操作性成为本实验成败的关键。小组成员尝试了多种方法,如一次性平皿直接倾倒菌液风干、12孔板倾倒菌液风干、玻璃平皿涂菌等,但因液体表面张力和涂布不均等原因失败,最后成功选取了类似骨髓涂片法制作的“人工地面”。

6.项目论文写作。论文的写作摒弃传统的学生实验报告的形式,而是严格要求学生以科研论文的形式撰写,并提交指导老师审阅,学生再修改,反复凝练,力求在项目总结阶段,学生能够以一篇严谨的科研论文的形式为开放性实验画上完美的句号。

讨论:

1.选题自由。学生有完全的自主性,包括选题的内容由学生自主选择,实验方案由项目成员自行设计,实验的开展由学生自主安排,实验过程中遇到的问题学生自主创新解决,真正地实现了“三自主”[4]。因为有了这样的自由度,学生表现出对开放性实验项目极大的热情与兴趣,所选课题多与生活息息相关,食品安全问题、饮水污染问题、口腔卫生问题等,而兴趣是最好的老师,学生的参与热情,对项目的认真负责的态度,要远远大于传统实验课。

2.专业针对性。传统的病原生物学与免疫学实验课不分专业、面向所有医学专业开设,但针对不同的专业方向自身特点,相同的课程设计往往无法最大程度地发挥本门课程的功效[5]。口腔医学中涉及到的微生物多为厌氧菌,需要掌握厌氧培养技术,预防医学主要针对公共卫生的微生物学检测,临床医学则需要快速判断微生物的致病性,不同专业学生在今后工作中运用到的微生物学知识与技能是有差异的。通过开放性实验项目对传统实验课的补充,学生可以针对自身专业需要,选择开展更能起到锻炼作用的项目,对今后的工作和科研有更积极的意义。

3.学生能力提升。学生的学习能力以及综合素质,都在开放性实验项目中得到了大大的提高。传统的实验课程知识分散,不成体系,缺乏实验与实验之间的有机联系,到真正用时还不能很好地有的放矢。而开放性实验中,每一步的实验设计与实验方法的选择,都是学生通过查阅考证自我学习的产物,再通过进一步的实践操作到实验数据的获得分析,每一步都具有清晰的目标导向性,知识已经内化为自身知识结构的固有组成部分,这样所学到的知识才能够真正地受用终身。除了知识本身,以学生为中心的教学理念提高的不仅是学生的学习能力,还包括数据的整理分析和科研报告的写作能力,在解决问题过程中呈现的创新能力以及沟通合作能力。

虽然我们在开放性项目的开展中进行了一些有益的尝试,但仍然存在一些问题有待我们进一步解决,为更好地构建开放性实验大平台打基础。首先,进一步扩展实验室资源,包括指导教师人员问题、实验室开放时间问题、资深的实验师与高年级的研究生都可以成为本科生开放性项目的指导老师[6],这样可以大大地提高开放性项目的开展数量,容纳更多的开放性项目申请,使得更多的学生受益。实验室可以实现更广程度的开放,现行的开放性实验是在实验管理人员在场的前提下给学生使用,提高了对管理人员的要求,后续的建设应该把更多的自主权交给学生,实现网络平台预约实验室,学生备案实验室使用情况,实验后自行清理。

再次,实验内容需进一步地丰富。除了学生自主选择课题外,课程组还应设定一些难度适宜并能较好地锻炼学生创新能力的课题供学生选做,如秋季多发幼儿腹泻的病原学检测,环境微生物菌种鉴定,抗生素提取分离等。除了微生物学经典的实验手段,还应该注重涉及学科的交叉性,例如分子生物学手段在当今的临床与基础研究中发挥越来越重要的作用,在实验设计方面可以适度引导学生选择应用分子生物学技术,将微生物学技术与分子生物学技术有机地结合起来灵活运用。

结语:

开放性实验的设立,无论是对学生还是对教师都提出了更高的要求,学生需自觉,主动地参与进来,教师需不断地更新自己的知识体系。通过此类项目的开展,努力培养“具有扎实的医学知识,较强的专业实践技能,一定的科学研究能力,较大的发展潜力和国际竞争力的高层次医学人才”。

参考文献:

[1]孙晓红,季惠明,等.本科生自主创新实验在教学中的实践与探索[J].教育教学论坛,2013,(4):56-57

[2]厉旭云,梅汝焕,王梦令,等.对高校实验教学在人才能力素质培养中的作用的剖析[J].实验技术与管理,2014,31(5):32-37.

[3]陈俊,陈韶,张丽芳,等.关于医学微生物学实验教学改革的几点思考[J].检验医学教育,2009,16(2):32.

[4]陆源,厉旭云,叶治国,等.自主学习、自主实验、自主创新教学的研究[J].实验技术与管理,2012,29(6):11-16.

[5]张菁,曾蔚,等.针对口腔医学专业的医学微生物学实验教学改革尝试[J].四川生理科学杂志,2013,35(1):40-42.

[6]罗喻红,孙娟,等.综合设计性实验在食品微生物实验中的应用探讨[J].农产品加工·学刊,2011,(12):131-136.