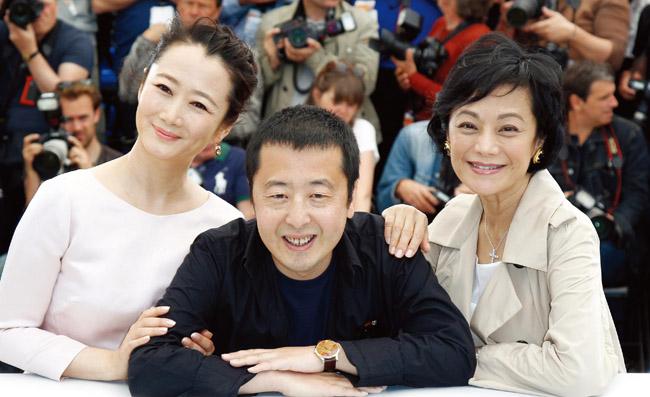

贾樟柯 心在何处安放

2016-01-28王珍一田惠东

王珍一 田惠东

《山河故人》的票房已经超过3000万元,在内地、香港上映的同时,2015年12月23日登上法国的大银幕。9月14日贾樟柯开始全球路演,西安是最后一站。在西安的两天时间里他跑遍16家影院,生活节奏变得超乎寻常的快,但在面对观众时,被人们形容为文气、儒雅的导演脸上没有丝毫的疲惫。他说我就是来和观众聊聊天,也告诉大家《山河故人》票房达到3000万他很满意。

让贾樟柯高兴的是,在这次路演与观众的接触中,他发现有很多年轻人,愿意掏钱进影院看这样一部“温情”的文艺片,使他觉得中国年轻人的观影选择并非过于单一。当贾樟柯从一家影院离开前往另一家影院的时候,年轻的小伙子们围上来请他签名,因为时间紧张,助理催他快走,他总是那样温和的笑,然后说:“我再签一个。”年轻的姑娘们在他身后大喊着:“贾樟柯,我爱你。”“很感动。”贾樟柯说。

在西安,《时代人物》记者采访了贾樟柯先生,下文为贾樟柯与《时代人物》记者的对话,为读者解析贾樟柯心目中的《山河故人》。

欢迎你来到西安,我们知道你之前参与过路遥纪录片的拍摄,路遥对你产生了怎样的影响?

那是上世纪80年代,我还小。读他的《人生》,他让我开始有一点反思能力。比如说《人生》里面所讲的户籍制度。农村户口啊,城市户口啊,它造成了高加林的人生悲剧。在这之前我对户籍制度没有反思,另外也太小,觉得生下来就存在这种东西,不会去怀疑,但是看完这部小说你就会开始去怀疑。他也让我开始理解我的同学里面那些农村户口的同学为什么那么的努力,有点像头悬梁锥刺股那种崛起的劲头。我从他的小说开始对深信不疑的东西开始有了反思的能力,这可能是最主要的一个影响和启发。

有很多观众在你这部电影里面看到的是孤独,你觉得呢?

话说回到《山河故人》,人生看似很远其实很近。《人生》里高加林和他爱的人的障碍是什么呢?是户口。《山河故人》里“张到乐”和“Mia”的障碍是什么?是年龄。在任何时代在情感的世界都有一些障碍。我写完剧本我发现原来我对这种约束人的、在爱的领域里有阻碍的这种情况是非常在意的,因为它考验我们有多少自由,我们情感的疆域有多宽,我觉得是很有趣的一个比较的关系。

以前你的作品都比较客观地反映中国社会的变迁,为何这次却拍摄了这样一部看起来温情的作品?

我觉得从《小武》的时代到《站台》的时代,将近二十年,我觉得我们所热爱的故乡,用过去的乡土去理解的话它是无法反映现在的情况的。所以在《山河故人》里面它是从乡土出发的,从故乡出发的,但是它的主题是我们怎么离开故乡,怎么走得那么远,人怎么在这个漂泊的过程里面被孤立。对我来说主要是感受这种飘零、漂流的命运。而不是塑造一个想象中的20年前的县城也好、小镇也好的人际关系。

很多观众很怀念我早期的几部作品,但是你想《站台》是15年前,《小武》是17年前。那时候的乡土、城镇的人际关系没有受到很大的破坏,但是这20年恰好是撕裂的20年。如果你要表达当代的区域的、人的命运的话,不能因为怀念而去描述城市另一种情况,那是不对的。

为什么“到乐”一开始会说中文,在澳洲的时候他与父亲的交流却用谷歌翻译器?

2025年“到乐”和父亲的沟通需要通过谷歌翻译器,但是对于“到乐”来说他是忘了还是不愿意说这对这个人物来说是一个秘密。如果你留意的话你会发现在面对大海的时候说了一句山西话:能行。对于我来说这个人物的语言可能是他的一个反叛,是他切断和父亲关联的一个方法,也是青春期的一个叛逆吧。就好像一开场米亚问他你妈妈叫什么?他说我没有母亲我也不记得我妈妈叫什么。但是他们俩拥抱的时候他又什么都想起来了。我觉得这个人物在过去受到的创伤和伤害,我们是不可想象的。在创作这段之前为了收集资料我去了多伦多、纽约、温哥华、还有墨尔本考察了很多家庭,尤其是新移民的家庭,语言的问题非常非常的突出,更年轻一代方言都不怎么说了,有时候能听,但是他不愿意讲。

片中为何两次出现一个人拿着关公大刀?这个镜头设计有什么含义吗?

我觉得看这个电影,你不要去分析它的含义。因为这是一个不需要读解的电影,一个需要用感情去打开它的电影。那么小的一个孩子拿着一把刀这样在路上走,我觉得他要么是唱戏的要么是学武艺的。总之那么小离家出门,是这样的一个漂泊者,他跟主线里面人物的命运是一体的,是一样的,也是我们在日常生活中经常会有的感受。就像你在旅行的时候看到远方有一团火你也会心动一下。日常生活中有很多这种和我们擦肩而过的东西但能感染我们。所以我觉得电影也应该容纳这些笔触而不是一味的强调情节这种密集的推动。就像我们读《红楼梦》一样,它除了写爱情故事外,它还有很多闲笔。有很多笔触在写食物、在写天气,这是生活本身应该具有的美感,电影也应该容纳这些。

你说每个人只能陪你走一段路,但你的演员班子陪你走了很多年。有人觉得那个举大刀的人就是你自己。

对于漂泊来说,对我而言是一种很直接的经验。我自己跟大多数人一样,我从21岁离开故乡到太原学画,然后23岁到北京读大学。这不仅是一个电影工作者有的一个漂泊,我觉得大多数人都一样,大家读大学、然后就业,从一个城市到另一个城市。最近这几年移民又很厉害。我觉得漂泊、颠沛流离这种感受很多人都是可以体会到的。

我们的工作班底,从《小武》开始大概17年的时间,赵涛跟我合作了15年,其实我跟她的合作在2006年的时候是有中断的。

2006年之后我主要是拍纪录片,她也来演,但是基本上戏很少,而且她的角色没有对手戏,这些不算是一个人物完整的塑造。也正好是这几年她和国外的几个导演合作,特别是她和意大利导演合作了《我是丽》,那个合作给她带来了很多成功,也拿了很多国外的大奖,特别是意大利的那个最佳女演員。我们再次合作故事片已经到了2013年。再次合作的时候我发现其实她改变非常大,就是她开始有一个非常独特的表演方法,比如她会写完整的人物小传,正好弥补我在创作中的一个缺点。我觉得一个好的剧本不要写得太满,故事不要讲尽,所有东西留点余地,留一些回味。但是赵涛用她的小传弥补了我空白的地方,赵涛觉得不可以留白,她要了解这个人。比如晋生跟沈涛为什么离婚,我是不写出来的,但赵涛会按照她的理解写出来。她有一个很好的工作方法,她每一场戏都要问我具体的时间。我们写剧本时间是写得很抽象的,只分日景、夜景,她会问我是几点,她说每个时段人的状态不一样。

这是否意味着你已经发生很大的改变?

首先,变化它存在于生活的变化,除了年龄增长、阅历的增加,还有时代的改变。1999年开始,对我来说是很重要的一个开始。1999年没有互联网,那时候相思、写信,偶尔见面。现在可以视频,思念在当代减弱了,这样在改变着。追随这种变化,捕捉最真实的内心感受,这个是不变的,只有以这个不变才能应对外部世界的万变。