高中体育教学中的策略与研究

2016-01-28姜萍萍

姜萍萍

摘 要:现代体育教学过程是师生交往、积极互动、共同发展的过程;师生间在交往互动的过程中又表现为一种动态生成,即时常“涌现出新事件、新思想、新行为”等。随着《体育与健康课程标准》推广实施,体育教师越来越重视在互动中进行引导生成性体育课堂教学的构建。本人在教学过程中不断调整教学进程,关注学生的不同学情,不同感悟、不同体会、充分尊重学生在教与学中的主体地位,捕捉课堂中的生成资源和稍纵即逝的契机,面对新的意外情况,及时采取灵活有效的教学措施加以引导,发挥教学机智,改变调整教学程序。使体育课堂弘扬学生的个性,激发学生的欲望,并焕发出生命的活力。

关键词:互动;引导生成;体育课堂;研究

中图分类号:G622 文献标识码:B 文章编号:1002-7661(2016)02-031-04

一、研究对象与方法

1、研究对象

高二学生二(2)、二(3)、二(5)、二(8)为实验班,人数220;二(4)、二(6)、二(9)、二(12)为对照班,人数225。

2、研究方法

文献资料法;实验调查法;行动研究法;归纳总结法;对比分析法

二、研究策略

1、开放的预设,体现互动中的生成

(1)活用教材

体育课程不仅仅是一门单纯在学校的运动场,局限在一节课里的体育课,而是一门与外界环境相联的,具有很大延伸和可持续发展意义的课程。

(案例1)把体育课的内容与应急自救互救教育的内容有机融合。结合高二学生好学、好动、兴趣广泛,模仿能力强的特点,注重把身体锻炼与日常生活中体育项目相联系。

溺水急救

学与练

1、搭桥:A、铁索桥 B、吊桥 C、独木桥D、荡桥

2、过河:A、跨步跳 B、半蹲走 C、平衡走 D、匍匐前进(等时轮换)

3、落水:①、同伴跑跳钻过自己翻转的呼啦圈,模拟游泳救人。②、拖人跑(救者一手模仿游泳,一手拖落水者抗阻力跑)。③、上岸后,将落水者腹部放在自己肩上,快步走马观花10步。④、模拟人工呼吸和心脏体外按摩。

教与学⑴、分发小组练习卡片。

⑵、启发引导并参与学生搭桥活动。

⑶、进行安全教育,组织学生过河和救护比赛。

⑷、组织学生表演,学生进行自评和互评。

(2)弹性设计

①准备活动自己编

②教学内容超市化

③练习器械自己制

④游戏活动自己创

⑤放松整理,“跟我做”

2、宽松的环境,催化互动中的生成

在教学中,我把心理学知识应用到教学管理中,以便师生间建立起民主、平等、和谐的“生命流”。首因效应、南风效应、尤其是马太效应。这个效应给我们的启示:做到“善待每一位学生,相信每一位学生,让每一位学生走向成功”。

3、多维的互动,拓展互动中的生成

(1)教学指导“显隐”策略

实施“显隐”策略,课堂上,当学生的学习活动受阻时,教师应致力于“导”,引导学生更加科学地练习;当学生的学习活动顺畅时,教师则放手让学生自己实践、大胆探索,或者干脆作为学习的一分子,参与到学生的交流和练习之中。

(2)学习疑问“踢球”策略

课堂上学生常常会有这样提问,“老师,一定要这样钻圈吗?”教师可以艺术性地处理这些提问比如“你觉得自已怎样钻圈最快呢”等启发式语言引导学生积极参与尝试实践,培养自我分析、判断和独立解决问题的能力。

(3)学习评价“模糊”策略

实施“模糊”评价策略是通过启发性、鼓励性的语言,引导学生自我评价、自我反思,通过反复实践获得最佳学习效果。比如当学生的练习顺利时,教师可以用“你真棒”“就这样练”等肯定性语言鼓励他们继续努力;当学生的练习遇到困难时,教师可以用“不要怕,再勇敢点”等鼓励性语言增强学生的自信心。

4、教师的睿智,凸现互动中的生成

(1)找准起点,因才施教——“让学生先动手”进行引导生成

教学新知前,让学生先动,获得学生头脑中已有的可利用的教学资源,使对学生已掌握知识水平、能力发展水平有一个较清晰的认识,避免超前,防止滞后,根据学生的认知程度决定如何因人分层施教,增强教学的针对性,从而生成新的教学起点和因人施教的切入点。

(案例2)篮球行进间运球的教学,运球学生多多少少会一点。我就先让学生自由运球5分钟,从中了解学生运球基础掌握的情况,然后教学设计由示范动作——讲解动作要领——学生练习——分析、纠正错误动作——改进提高练习变为:易出现的错误示范——学生尝试练习——正确错误比较——学生改进练习。谁知,学生被错误的动作所吸引,练习中避免犯同样的错误,练得就非常的用心,技术的理解逐步加深。

(2)由此及彼,趁热打铁——“巧用学生的话”进行引导生成

课堂上,学生的回答中会有一些很有意思的话,如果教师能够及时抓住这些“话”, 巧用这些“话”,灵活地调整。通过捕捉学生回答中有意义的“接下茬”,教师由此及彼,突破原先预案的设计,生成“趁热打铁”的新教学思路,从而取得出其不意的效果。

(案例3)“贴膏药”游戏在实践中运用得很普遍,同时出现这种情况:有的学生由于自身素质的原因总是处于“抓有”的位置,而抓不住其它人,导致该跑的不跑,该抓的不想抓,跑动不积极。有学生说:在游戏过程中,听到教师的哨音后,逃者与追者的一方立即对换角色;逃者贴了以后,则追者变成新的逃者,被贴者变成新的追者,由于角色互换不及时而手足无措,学生在笑声中游戏,这时学生又提醒了我能否增加另外两人同时进行,两人逃两人追(要求:不允许两合追一人,只能追自己要追的人)。不仅提高了学生的注意力和练习的积极性,而且增加了练习的密度。

(3)将错就错,因势利导——“妙用学生的错”进行引导生成

学生限于自己的知识水平,在思考的过程中出现一些错误的想法。教师如果从伴随着教学过程中出现的错误想法出发,进行引导点拨,引出正确的想法,将会收到意想不到的效果。

(案例4)在田径项目中的快速“跑”教学怎样跑才会快?学生马上有人回答:用力跑会快,接着做原地“用力”跑的动作让学生们观察“快”吗?这时肯定很多学生发现了问题,学生的再次回答是大步幅,我的第二个动作表演是大步幅的慢动作,学生很快明白教学思路和解决问题的方法,那就是快频率和大幅度的密切配合,使学生掌握快速跑的动作要领。

(4)急中生智,随机应变——“活用学生的话” 进行引导生成

上体育课时任何事情都会发生,出乎意料时学生学生把最真切的感情流露出来,教师要急中生智,随机应变,抓住这稍纵即逝的契机,从而生成教学的创意点。

(案例5)那是10月份的一节女生课,我正带领学生做行进间准备活动,最后听信号加速跑时,为了避开学生,没在意脚旁边的一块小垫子(给学生练素质用),一个趔趄没站稳,感觉要摔倒,我下意识地就势做了个后滚翻,化险为夷。学生见此情景一下呆了,见我稳稳当当地站起来,过了好一会儿,说“老师,好帅!”“老师,好厉害!”我灵机一动,为何不借这事件顺水推舟,引导学生学习后滚翻动作呢?于是我立即宣布:本节课我学习后滚翻动作,就是刚才老师做过的动作。讲解、示范,一节课下来学生的学习兴趣一直很浓,大部分学生基本掌握动作技术,还有小部分学生和老师“摔倒动作”决一胜负,意外的事件想不到收到了良好的教学效果。

(5)顺势延伸,乘胜追思——“善用学生的问” 进行引导生成

通过学生的质疑问难来推进教学,使其认识逐步深化便是其中的一种重要手段。

(案例6)学习滚翻动作后,有学生问我“滚翻有什么用?”“在不同的情景条件下,滚翻的动作是有差异吗?”学生就七嘴八舌“如果从山坡上滚落时身体应该是横向滚动,并尽量减速,摔倒应一侧先着地”“我看过电视报道,就地滚动可以远离火源,避免危险”“从高处往下跳,团身落地,接快速滚翻,可以缓冲身体重量,防止伤害事故发生”等等,“前后滚翻能不能稍稍变化发展成新动作?”,学生展示了:鱼跃前滚翻、前滚翻直腿起、前滚翻分腿起、远撑前滚翻、并腿后滚翻等。通过及时抓住学生的提问,并顺着学生的思路延伸下去,通过步步追思,从而生成新知教学的深化点。

5、不断反思,优化互动中的生成

课堂生成是在一个个生命体鲜活的活动过程创造出来的教育资源。教师对课堂上学生是否都各尽所能感到踏实和满足,是否对后继的学习更有信心,感到轻松,不断反思和矫正,对自己课堂动态生成教学也要不断反思。对偏离目标的生成需要导、引,积极意义的生成要导得开,切忌生成泛滥,不加节制,要掌握一定火候,获取一定经验,使课堂动态生成教学在反思中不断优化。

三、操作策略

1、兴趣是互动课堂“引导”与“生成”的最佳融合点

为了上好每一节课,每位体育教师都认真地进行教学的引导,可效果往往各不相同。有的教学活动学生在情感体验上充分的满足,有的却不尽人意。其关键是没有寻找到学生们最关注的热点“兴趣”。在教学实践中,我尝试运用不同的教学方法进行教学,根据各班学生的实际情况,不断尝试引导学生寻找到最感兴趣的东西。

2、互动的课堂教学是“引导”与“生成”的实践平台

在实践中,对于课堂中引导与生成的策略进行了探索,得到了以下体会:

(1)加强课前“教学设计”,自觉“预计”师生、生生、生本多边对话而出现的“非预计性”知识和智慧的生成。

(2)教师要学会倾听。教师对学生们有创意的见解,甚至是“异端邪说”,要在给予辩证地评价和鼓励的同时,发表自己的见解,纠正自己的成见。通过多向交互作用,推进教学过程。

(3)教师要做课堂生成信息的“重组者”。学生动起来了,绝对不意味着教师无事可做了,而是意味着教师要在收集处理这些信息的基础上形成新的、又具有连续性的兴奋点和教学步骤。

3、在互动中挖掘“引导”与“生成”的认知点

教学中的“引导”是教师课前有目的、有计划的设想和安排,具有很大的弹性。“生成”是课堂本身的进行状态而产生的动态形成的活动过程,具有丰富性和生成性。体育教学,教师应以“三维健康观”和体育的特点出发,有弹性、富有个性化的设计教学,善于寻找“引导”与“生成”的相通之处——认知点,促进课堂教学的动态生成,引导学生在感悟、体验积累、运用的动态过程中,把知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观同时把握,实现教学设计与课堂教学的和谐发展。

4、创新是实现“引导”与“生成”的终极目标

(1)充分创设个性表现的教学环节

每位学生都有自我表现的欲望,都想得到别人的称赞。让学生“认识自我、建立自信”是我们提高学生表现欲望的重要途径、是我们教学达成的努力方向。因此,在教学中经常给学生提供创造性活动的机会。例如:教师可以用各种方式让学生思考解决问题的办法。鼓励低年级的学生想象各种动物的动作进行热身活动;要求高年级学生参与一些游戏规则和游戏方法的改造,自我创编简单的舞蹈或徒手操等。如果发现学生的创意与教师的引导不一致时,千万别“一棒子打死”,让课堂出现:师生互动、平等参与的生动局面。

(2)充分引导问题的多种假设

在引导体育活动时应多设计几种假设,以便在实践中能够对学生的不同反应有所应对。

(案例7)在教授排球自垫球的内容之前,本人事先预计了课堂上可能出现的多种情况和问题。自垫球时,为什么小臂一定要并拢伸直?为什么手臂不能弯曲?为什垫球的高度尽量控制在2米左右?为什么接触球的一瞬间,下肢要配合上体做屈体动作?......这样,本人对这节课可能出现的各种问题作了充分的预计和假设,所以上课时对学生在练习时提出的各种问题应对自如,并适时引领同学们一起探讨所提出的很有价值的问题:小臂并拢是为了增大接球面积;控制球的高度是为了提高击球的稳定性;下肢的屈体动作是为了接触球的一瞬间给球一个缓冲......,课后同学们感到收获颇多,对所学动作大部分能够熟练掌握并独立完成。

四、引导策略

1、预设之内的生成,点拨引导

“预设”是预测与设计,是课前进行有目的有计划的清晰理性的超时空的设想与安排,具有弹性和留白。“生成”是生长和建构,是课堂教学本身的进行状态而产生的动态形成的活动过程,具有丰富性和生成性。“预设”是“生成”的基础,“生成”是“预设”的提高,二者是相辅相成的,是矛盾的统一体。

(案例8)在教学“障碍接力赛”一课时,我给学生准备了若干个垫子和呼啦圈,把学生分成几组,在规定的区域内,要求各组学生任意的选择四件器材来组成两个障碍,设障碍和过障碍的方法自定,目标是争取第一。

指令一发出,学生都忙开了,有的选择四个垫子,也有的选择四个呼啦圈,也有的选择圈和垫子搭配。验证的最好办法是比一比,我问学生:“你们准备用什么样的方法通过呢?”

有的学生说我们可以绕,也有的学生说我们可以跳,还有的学生说我们可以钻等等。

“你们将如何设计本组的障碍呢?”

“我们可以把垫子或呼啦圈立起或平放,可以把垫子和圈结合起来设置,还可以把垫子和圈交替使用......。”

学生的方法真是多,想法也很奇特。我说:“那你们就采用自己认为合理的方式进行比赛吧,看看哪一组设计的最合理?”

学生又开始忙开了,很快每组都设计出自己的“障碍”,各有特色。

比赛进行的较激烈。第一轮比赛结束了,我问获胜的一组:“你们用什么诀窍取得了第一?”

有的学生说:“我们觉得跑最快,所以我们用绕和跨。”

马上我听到了反对的声音:“我们也是绕和跨,怎么比他们跳和钻的还要慢啊?”

“是吗?”我说,“那我们听听第二名的意见?”

第二名的小组马上有人说:“我们采用跨和跳也很快的,只是我们有一个人注意力不集中,他接力棒掉了。不然我们就是第一了。”

“还有,还有,我觉得跳和钻也是挺快的,我们也是因为接力棒掉了才慢的。

“那么,你有什么要提醒大家的?”我说。

有的学生说:“老师教过的,接棒的时候手掌要竖起来,手指要分开。”

“是这样吗?”我故意把整个手五指分开。

“不是不是,手要张开,但是其他的四根手指要并拢的。”

“那你们做做看?”我不失时机地加以指导。

……

于是,又进行了一次比赛,尽管结果还是有第一,二,三名的区别,但是学生的整体反应,速度,都比前一次快了很多。以至于最后一次,各个组过障碍时大都采用了直接跳或钻的方法,因为他们明白过障碍越简单越快的道理。

“还有什么问题吗?”比赛完以后,我又问了这个问题。

“还有,老师,我们可不可以两个人合作过障碍接力比一比啊?”一个学生问。

“你的想法真是太棒了!”我表扬了他,“那我们就来比一比吧。”

这次的比赛比前几次都要精彩,学生在比赛的时候不仅考虑到自己,还要考虑到同伴,使得学生之间出现了少有的配合与默契,尤其是当学生手拉手一起跑的时候,组内的加油声更是震耳欲聋。学生更注重于人与人之间的合作,为了小组的胜利,所有的人都奋勇向前。最后,我对所有的小组都给予了不同程度的表扬和评价。

在教学过程中,我们往往会碰到这样的问题:我们在教学中一个不经意的问题:“你还有别的方法吗?”这个时候,往往有学生争先恐后的喊起:“老师,我还有……”真实的教学情境就是这样具体的、动态生成的和不确定的。作为教师,我们应该做一个临场的智者,进行恰如其分的灵活引导,能充分利用互动中生成的新资源,把握动态生成的新机会,形成动态生成的教学能力、智慧和艺术。

2、意料之外的生成,选择引导

课堂教学是师生共同推进的。一方面它不可能百分之百地按预定轨道行进,会生出一些意料之外的、有意义或无意义的、重要或不重要的新事物、新情况、新思维和新方法,尤其当师生的主动性、积极性都充分发挥时,实际的教育过程远远要比预定的、计划中的过程生动、活泼、丰富得多。另一方面,从教师设想、计划的教育过程到实际进行的过程,从教到学再到学生发展的过程本身就是一个动态变化和生成的过程。

3、稍纵即逝的生成,及时引导

在教学中,时常可以碰到一些突发的状况或学生无意的举动,如果教师不去注意,也不会很大的影响教学效果,但如果教师善于观察与判断,抓住教学中的稍纵即逝的现象,及时进行引领,却能成为有效的教学手段,产生无法预约的效果。

(案例9)一次,在教《前滚翻》一课时,在教给学生方法后,我让学生自主尝试滚翻,可还是一片东倒西歪,有的学生半低头,用前额顶住了体操垫,翻不过去,有的学生双手用力不均匀,滚到了一边,更多的学生还是出现了分腿的现象,轻松地站起来的学生几乎没有,真是惨不忍睹。当我再次喊到“预——备”时,只见班里体形较胖,练的满头大汗的张超将刚脱下还来不及放好的T恤衫往下巴下一夹,含首夹着衣服和大家一起完成了这次前滚翻。嘿,真怪了?每次都翻不过去的张超竟然也像模像样地翻了过去,“这是怎么回事?他怎么能翻过去了?”我以为他找到了办法,连忙说:“张超,请你再来一次。”他将T恤衫放好,又做了一回,但失败了。“哦,原来是这件T恤衫的功劳!”我恍然大悟。我连忙让他把那件T恤衫夹在下巴下再试一次,他又轻松地成功了。学生们也好像明白了,还没等我说话,他们便开始模仿张超,纷纷将身上的小衫脱下,夹在下巴底下,赤膊做起了前滚翻。嘿,效果还真是好,大多数的学生都能较顺利地翻过去了,也有了十分漂亮的动作。成功了,我与学生一起欢呼起来,庆祝这意外的收获,张超同学更是乐在其中。

在体育教学中用衣服作为辅助器械,来提高学生的动作,似乎有些不妥,但在当时的特殊情况下,已找不到更好的东西来代替。事后我也及时向学生说明,并指出,我们可以用手帕,或者纸片来进行辅助,效果会更好。

4、思维停顿的生成,引导顿悟

当学生面对教师的问题,感到无法应对时,教师要及时加以引领,防止教学陷入僵局.在教学中我们可以通过对话引领或示范引领来帮助学生走出思维上的停顿,促使他们顿悟.

(案例10)在柔韧性练习教学中,当进行到“搭桥”练习时,学生全都傻了眼,一个个都楞在那里,不知怎么办,于是我及时出示了一些桥的图片,让学生用身体搭出来,学生一下子都明白了,生成了拱桥、立交桥、双孔桥、独木桥等形状,其中有一个校舞蹈队的学生用下腰搭出了拱桥,我让学生来学学,学生又都傻了,我马上借助多面体,进行了仰卧推起成桥的演示,还没等我说,学生都按照媒体演示的方法,两人一组练了起来。最后,多数的学生都能完成仰卧推起成桥的动作,达到了教学目的。

5、生成的品格行为,价值引导

真正的教育,教师首先要在人的价值取向上给学生以引导,以自己积极进取的人生态度来感染学生、影响学生,引导他们树立正确的人生观、价值观。对于个人而言,有什么样的价值取向,就会有什么样的思想,就会有什么样的行动,最终会成为什么样的人。教育应该让受教育者获得和谐发展,同时也应该对社会的进步产生积极影响,换句话说,教育在完善人生的同时,必须促进整个社会的健康、和谐、可持续的发展。要实现这样的目标,教育必须起到“引导价值”的作用,让受教育者拥有坚强的意志、宽容的态度和自立的精神。

五、研究结果与分析

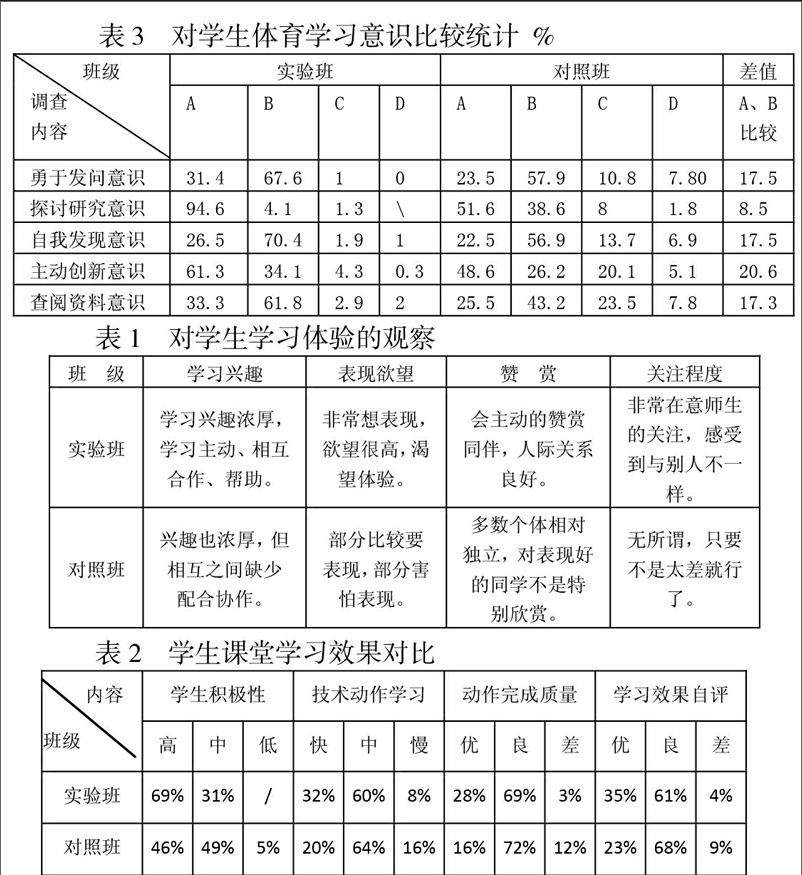

表1 对学生学习体验的观察

班 级 学习兴趣 表现欲望 赞 赏 关注程度

实验班 学习兴趣浓厚,学习主动、相互合作、帮助。 非常想表现,欲望很高,渴望体验。 会主动的赞赏同伴,人际关系良好。 非常在意师生的关注,感受到与别人不一样。

对照班 兴趣也浓厚,但相互之间缺少配合协作。 部分比较要表现,部分害怕表现。 多数个体相对独立,对表现好的同学不是特别欣赏。 无所谓,只要不是太差就行了。

表2 学生课堂学习效果对比

内容

班级 学生积极性 技术动作学习 动作完成质量 学习效果自评

高 中 低 快 中 慢 优 良 差 优 良 差

实验班 69% 31% / 32% 60% 8% 28% 69% 3% 35% 61% 4%

对照班 46% 49% 5% 20% 64% 16% 16% 72% 12% 23% 68% 9%

互动中引导生成式课堂,学生能在老师的引导下对所生成的问题进行深入的讨论研究学习,从而使课堂气氛很热烈,对所学技术动作无论是学习速度、完成质量、学习效果都明显高于对照班。

表3 对学生体育学习意识比较统计 %

班级

调查

内容 实验班 对照班 差值

A B C D A B C D A、B比较

勇于发问意识 31.4 67.6 1 0 23.5 57.9 10.8 7.80 17.5

探讨研究意识 94.6 4.1 1.3 \ 51.6 38.6 8 1.8 8.5

自我发现意识 26.5 70.4 1.9 1 22.5 56.9 13.7 6.9 17.5

主动创新意识 61.3 34.1 4.3 0.3 48.6 26.2 20.1 5.1 20.6

查阅资料意识 33.3 61.8 2.9 2 25.5 43.2 23.5 7.8 17.3

通过实验班与对照班学生问卷调查可以看出,实验班学生对体育课学习态度和意识非常积极的学生94.6%,远远高于对照班51.6%的比例。这说明互动中引导生成式的教学满足了学生对教学内容、教学组织形式的需求,激发起学生对体育健康课学习的兴趣。为此,使过去被动接受转变为学生积极参与。特别是实验班学生自我发现意识和主动创新意识显著高于对照班,其原因是对实验班进行引导生成性学习,使学生不断地发现新问题,质疑,追求答案,而教师适时的引导、答疑,正满足了他们的需求,实现预计和外延的多层教学目标。

六、建议与总结

在实践中,很难把握的一个关键点:就是如何来判断学生生成中有价值的观点。因为,学生生成的问题肯定是非常琐碎的,那么是否具有其价值性呢?这一点需要我们每位教师要进行筛选与判断。所以,如何来提炼学生生成问题的价值有效性方面还值得我们进一步的探索与研究。

总之,互动中引导生成式的体育教学过程是“你中有我,我中有你”相辅相成的整体。传统的预设关心学生“你学会了吗?”而今我们则更关心“你是怎么学的?”教师在教学中要及时捕捉学生中间的热点问题,关注学生发展的每一个寻常时刻,尊重学生意愿和需要,发现学生感兴趣的事物和偶发事件中所隐含的具有教育价值的内容,满足学生探索的需要,提高生成活动的质量,并通过学生的生成来进一步引导新的活动。在预设和生成之间形成了强而有力的知识链,而我们的学生就在这一节节的链条中获取知识,培养能力,陶冶情操,从而获得更新、更快的发展。

参考文献:

[1] 张树伟等《新课程与教学方式的创新》吉林人民教育出版社,2003

[2] 李 炜《新课程课堂教学:从弹性预设到动态生成》当代教育科学,2005

[3] 叶 澜《让课堂焕发生命的活力》教育研究[J],1997.9

[4] 顾鑫盈《从预设式教学到动态生成式教学》[J].天津教育,2004.2

[5] 耿建忠《关注课堂生成,让教学在动态中进行》[J].教育科学研究,2004.7

[6] 陈秀玲《建立动态生成的教学过程观—兼机制和特点分析》[J].教育科学,2003.5

[7] 徐仲林 徐 辉《基础教育课程改革理论与实践》四川教育出版社,2003

[8] 赵龙山《“参与动态生成”式教学设计》广东教育,2006:5