“落后”与“先进”

——《校官碑》《瘗鹤铭》比说

2016-01-27

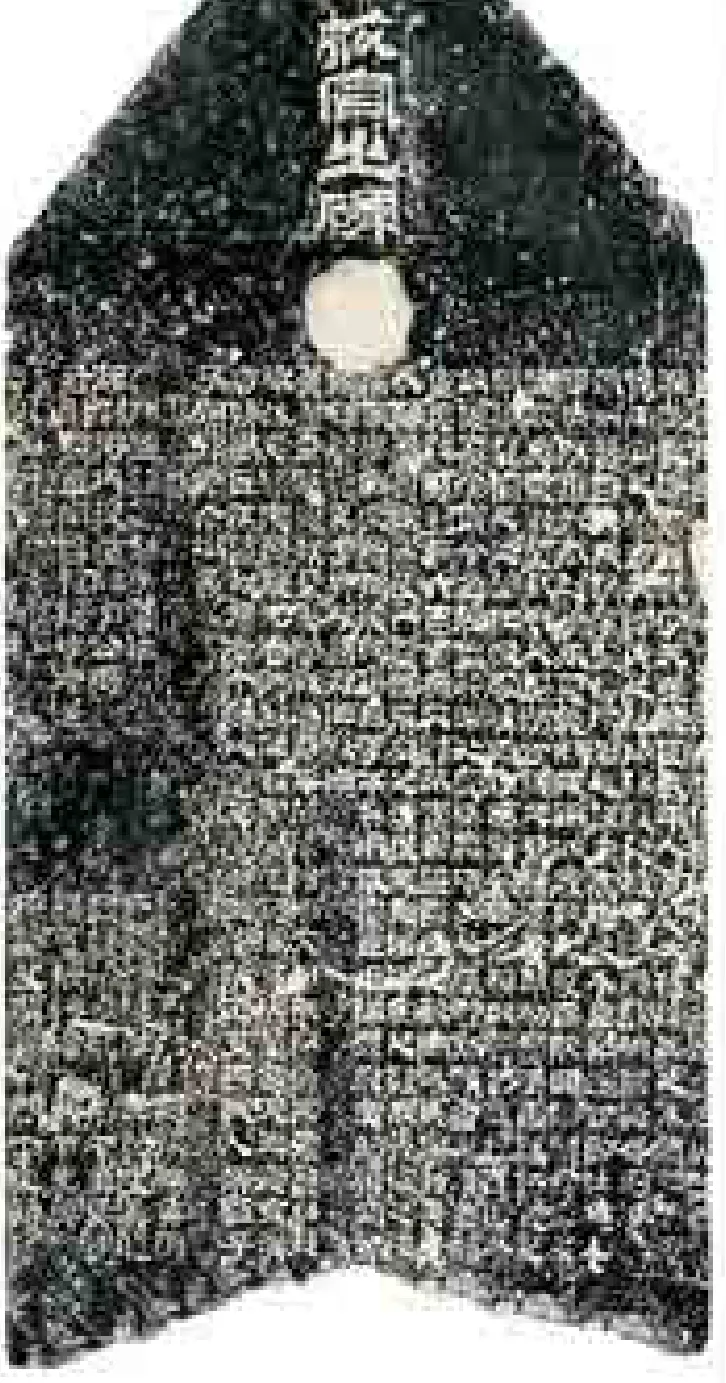

江苏省境内有两件书法名作,一是现存于南京博物院内的《校官之碑》(简称《校官碑》),一件是现存于镇江焦山碑刻博物馆后的《瘗鹤铭》;皆属国家一级文物,也皆为其所在博物院的“镇院之宝”。

清代著名学者、书法家康有为在《广艺舟双楫》中曾以“丰茂”二字概括《校官碑》之艺术风格;金石家方朔评其“字体方正淳古……唯《衡方》《张迁》二碑如其结构”;书法家杨守敬则评其“方正古厚,已导《孔羡》之先路。但此浑融彼峭厉耳”。可见历代书法家都将其艺术风格归为苍茫浑厚。

《校官碑》书体属隶书,但“过渡性”特点十分明显,这只要将它与上面所提几块标志汉隶成熟的碑刻稍加比较就可以看出——虽属隶书,但蚕头燕尾不明显(此为隶书最显著的特征),一些字的部首写法,甚至整个字的写法,基本都是直接将篆书移用了过来,总体上呈现了西汉隶书的风格。

因此,《校官碑》不但是汉碑中的一个异类,也是中国书法在一个特殊发展阶段中的一个异类。

那么,为什么江苏会产生这样一块呈现西汉隶书风格的东汉碑刻呢?

《校官碑》的产生地是当时的古溧阳县,其地处江南腹地的吴头楚尾,远离中原文化中心,在两汉时代,其社会总体发展水平肯定是远远落后于中原地区的,文化艺术的发达程度和发展需求也一定都落后于中原地区。因此,当中原书风已进入汉隶的成熟期,这儿落后个半拍或一拍,应该是十分自然和正常的事;出现在这儿的《校官碑》,在书风上跟不上成熟的中原典型风范,大体上还停留在西汉隶书的面貌,也就很自然而然、合情合理、顺理成章。

《校官碑》因其书风“落后”,而在书法史上具有一种特殊的地位。

如果说《校官碑》是文化“落后”的产物,那么江苏最著名的书法摩崖《瘗鹤铭》倒是文化“先进”造就的。

《瘗鹤铭》刻在镇江焦山的断崖上,被誉为“书家冠冕”“大字之祖”,黄庭坚说“大字无过《瘗鹤铭》”,可见《瘗鹤铭》在中国书法史上地位之重要。

然而,所谓“《瘗鹤铭》之谜”在书界和学界已存在近千年,即该铭书者何人,一直是一个书界和学界争论不休,至今无解:有人认为是王羲之,但是有人认为王羲之写不出如此成熟的楷书大字;有人更进一步认为,那种带人篆籀笔意,结体“外拓”的楷书大字,只有到唐代的颜真卿才能写出,但又有人从铭文的内容和形制等方面确证,它不可能是唐代及其之后的作品。

事实上书刻于东汉的《校官碑》,其书风却“落后”在西汉,摩刻于魏晋的《瘗鹤铭》,其书风竟然“先进”得让人怀疑其为唐代以后作品,这倒无意中为我们证明一个艺术的现象甚至是规律,即艺术的发展与时代社会的发展既不成正比,也不成反比;即经济与社会发展水平的落后,有时并不妨碍杰出艺术的产生。

▲ 《校官之碑》拓片

▲ 今存于南京博物院内的《校官碑》原石

▲ 《瘗鹤铭》今存此五块残石

▲ 《瘗鹤铭》选字