生态经济与传统经济的博弈及耦合——经济发展模式转型中正负力量对比分析

2016-01-27王宝义

王宝义

(1.山东交通学院交通与物流工程学院,山东济南250023;2.山东农业大学经济管理学院,山东泰安271018)

生态经济与传统经济的博弈及耦合——经济发展模式转型中正负力量对比分析

王宝义1,2

(1.山东交通学院交通与物流工程学院,山东济南250023;2.山东农业大学经济管理学院,山东泰安271018)

摘要:可持续发展的生态经济之路已成为中国的顶层设计,生态经济在发展过程中势必与传统经济展开博弈,而最终的结果是走向耦合。本文从博弈主体力量和博弈要素力量两个角度构建了对比模型,进而研究了由博弈演化为耦合的机理。研究发现:就主体力量对比而言,中国生态经济的推行将是一个长期过程,但生态恶化的现实压力可能会缩短这一过程;就博弈要素力量演化对比而言,经济发展模式转型将经历“泥泞的中间地带”。因此,在生态经济推进之初,更多地契入耦合要素可以加快双方主动融合,更好地促进经济模式转型。

关键词:生态经济;耦合;稀缺性

中图分类号:F062.2

文献标识码::A

文章编号::1672-626X(2015)01-0014-08

doi:10.3969/j.issn.1672-626x.2015.01.002

收稿日期:2014-11-27

基金项目:“泰山学者”建设工程专项经费资助项目

作者简介:王宝义(1981-),男,山东高密人,山东交通学院讲师,山东农业大学经济管理学院博士研究生,主要从事生态经济理论与实践研究。

Abstract:The road of ecological economy based on sustainable development has become our top-level design. Ecological economy must launch the game with traditional economy in the course of the transformation of economic development model, but the end result is that they reach coupling. This paper builds contrast models with both the strength of game bodies and the strength of game elements, and studies the mechanism from the game relationship to coupling. Our analysis indicates, on the one hand, the implementation of ecological economy has a long process on the strength of game bodies, but reality pressure may speed up the process; on the other hand, the transformation of economic development model will go through the muddy middle zone on the evolution of the strength of game elements. If we introduce more coupling elements at its early establishment, we can promote their active integration, and better promote the transformation of economic development model.

一、引言

从人类社会文明史角度考察,一般认为人类社会经历了原始社会、农业社会及工业社会三种社会形态。就人与自然关系的认识和把握而言,原始社会崇拜自然、依赖顺从自然;农业社会适应自然、开发利用自然;工业社会征服自然、改造掠夺自然。尤其在工业社会时期,人类凭借技术革命加强对自然资源的开发乃至掠夺利用,在短时期内实现了物质财富的“爆炸式增长”,正如《共产党宣言》所言:“资产阶级在他们不到一百年的阶级统治中所创造的生产力,比过去一切世纪创造的全部生产力还要多、还要大。”然而,随着生产力水平的快速提高和物质财富的不断丰裕,资源枯竭、物种消失、土壤肥力下降、沙漠面积扩大、大气污染严重、极端天气频现等问题丛生且愈演愈烈,成为20世纪五六十年代西方工业化国家普遍面临的社会问题,不断引起人们的重视。

1962年美国海洋生物学家雷切尔·卡尔逊(Rachel Carson)发表的《寂静的春天》将环境危机公诸于世,引起了世界的普遍关注。20世纪60年代后期,美国经济学家肯尼斯·鲍尔丁(Kenneth E. Boulding)提出“宇宙飞船经济理论”,将地球比喻成茫茫无垠太空中的一艘飞船,要靠不断消耗和再生有限资源而存在,如果人口肆意增长、不合理开发资源、肆意破坏环境,飞船内的资源终将被开发殆尽,人类就会走向毁灭。1972年,唐奈拉·梅多斯(Donella Meadows)等人在向罗马俱乐部提交的《增长的极限》的研究报告中警示人们:工业化的结果必然造成对自然资源和生态环境的极度破坏,人类已经走到了增长的尽头。这一观点给世人当头一棒,引起了旷日持久的激烈争论。1980年3月5日,联合国大会向全世界发出呼吁:“必须研究自然的、社会的、生态的、经济的以及利用自然资源体系中的基本关系,确保全球的持续发展。”1987年,世界环

境与发展委员会在长篇报告《我们共同的未来》中提出了“可持续发展”概念,将其定义为“满足当代人的需要,又不对后代人满足自身需要的能力构成危害的发展”。可持续发展被认为兼容了发展与环境的要求,是国际和国家两个层次都要推动的战略。近年来,联合国气候大会也不断为“降低碳排放、抑制全球气温升高”而努力,在国际世界的共同努力下,世界也在逐渐向“低碳经济”时代迈进。

始于20世纪80年代末的改革开放为中国带来了发展活力,创造了年均经济增长率超过9%的增长奇迹,但与此同时,中国资源环境危机日益凸显,可持续增长前景堪忧。据统计,2011年,中国国内生产总值增长率为9.3%,占全球总额的10.48%,而消耗的水泥、钢铁、能源占世界的比例分别达到60%、49%、20.3%。近年来,雾霾肆虐中国天空且愈演愈烈。2013年雾霾波及25个省份、100余个大中型城市,全国平均雾霾天数达到29.9天,创52年之最。[1]现实的压力迫使我们不断反思中国的经济发展道路,生态经济开始受到重视并逐渐上升为顶层设计的国家战略。中共十六届三中全会提出科学发展观,十六届五中全会要求加快建设资源节约型、环境友好型社会,十七大提出将生态文明作为全面建设小康社会的新要求,十八大强调经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设五位一体建设思路,十八届三中全会明确提出建立系统完整的生态文明制度体系,用制度保护生态环境。中国的经济发展愿景已十分明确:由粗放增长的传统经济模式向可持续发展的生态经济之路转变。

二、生态经济思想渊源及文献回顾

虽然自1966年美国经济学家肯尼斯·鲍尔丁(Kenneth E. Boulding)在其《一门科学——生态经济学》中明确提出“生态经济学”一词至今只有几十年的历史,然而生态经济的思想却渊源悠长。中国先秦儒家思想中就包含生态文明思想,如孔子从人道与天道相统一的角度提出“知天命”、“畏天命”,进而“乐山乐水”;荀子主张“天行有常,不为尧存、不为桀亡”,认为人是自然的一部分,与自然是一个以“道”为基础的有机系统;孟子指出“不违农时,谷不可胜食也”、“斧斤以时入山林,材木不可胜用也”,强调遵循自然规律生产的重要性。[2][3]19世纪在西方国家兴起的美国学派①的理论也包含了诸多生态经济思想,该学派对生态危机进行了定量分析,为美国的工业化战略提供了支撑。[4]该学派认为一个国家如果丧失大自然恩赐的肥沃土地的沉淀成本,终将要为恢复已经耗尽的肥力而付出代价,因此主张“从土地取走的东西要循环回土地”,同时将代际公平作为可持续发展的重要内容。[5]马克思、恩格斯的著作中虽未直接提到“生态经济”这个名词,但其经济思想包含很多生态理念,如马克思认为,人置于自然之中,是自然界的组成部分,要受到自然界的制约;人与自然是财富创造的“两个最初的源泉”,两者是始终结合在一起的;恩格斯则指出:“我们不要过分陶醉于我们对自然界的胜利。对于每一次这样的胜利,自然界都报复了我们。”[6]

伴随着传统经济模式而来的生态危机使得经济发展难以持续,严峻的现实促使西方学者纷纷展开对传统经济模式的批判与生态经济模式的探索。美国生态经济学家赫尔曼·戴利(Herman Daly)认为我们已由“空”的世界转变为“满”的世界,提出稳态经济理论,主张保持人口和物质存量的零增长,通过没有数量增加的质量来改进增长。[7]美国地球政策研究所所长莱斯特·R·布朗(Lester R. Brown)指出:“经济学家的观点使人们对现代世界的理解陷入了混乱,创造出了和它所依存的生态系统不相适应的经济。”[8]要求人类重新考虑地球与经济的关系,促使经济增长由A模式向B模式转变。[9]美国林洞研究中心的资深科学家艾瑞克·戴维森(Eric A.Davidson)揭示了当前主流经济学与科技模型的三大谬误,重构了财富观念,呼吁生态学、经济学和科技要携手并进。[10]德国经济学家赫尔姆特·迈尔致力于寻找自然界中存在的经济体系,阐释自然经济体系的思想及其假设,认为该体系生物活动及人类经济活动具有明显的反作用,为生态经济研究提供了新的视角和思路。[11]

1980年,中国著名生态经济学家许涤新先生倡导建立中国的生态经济学,此后生态经济理论在中国得到了较快的发展。生态经济被提升为国家战略后,更激起了相关学者对传统经济与生态经济关系的探索热情。罗丽艳论证了生态人假设是生态经济学的逻辑起点,其基础是人类需求的层次性,生态经济系统的人既受益于经济系统又受益于生态系统,实质上并没有否定人类趋利避害的本性。[12]张德昭认为生态经济学是经济学中的一场范式革命,它的出现反映了人类自然观从机械论向现代有机整

体论转变,它本质上是人本主义经济学。[13]方大春、张敏新认为生态经济学对传统经济学提出了挑战,但传统经济学发展到生态经济学阶段只是改变了分析方法和分析视野,其经济学本质并没有改变,一定要处理好继承与定位问题。[14]白屯认为生态经济在关注人与自然、提倡可持续发展、否定资本主义经济模式等方面与传统经济划清了界限,但同时又面对着生态风险,这种风险为生态经济发展带来了复杂生态系统流变等新的变数及挑战。[15]

从生态经济的思想渊源来看,生态是经济发展的基础,经济发展从来都没有完全脱离生态,而工业社会对生态要素的忽视导致生态支撑经济发展的基础日益薄弱,从而凸显了生态经济的重要性。如上所述,学者们基本站在对传统经济模式的批判及两者相互关系的考察上进行研究,有的侧重于生态经济对传统模式的整体否定,有的着力于生态思想对传统经济模式的小修小补,更多则兼顾两者之间的对立统一关系,既看到了传统经济模式的增长本质,又注意到资源环境的约束,希望促使两种模式在调和中实现转型。创造经济模式的目的是发展,但不同模式的手段不同,传统经济模式更多追逐规模、速度,生态经济模式则更多追逐质量、效益。传统经济模式是在人类物质财富相对贫乏、自然资源相对丰富、环境自净能力相对较强的社会背景下出现的,契合了社会发展需求与现实条件支撑,它以经济人假设为基础构建出以价格为核心的市场体系,促进了经济快速发展。而生态经济模式则是在传统经济模式的支撑条件日益恶化,且发展速度要求趋于缓解的情况下,适应可持续发展而出现的新模式。如果把传统经济模式看作适应传统经济发展的“旧鞋子”,生态经济模式则是适应当前和未来发展的“新鞋子”。生态经济与传统经济在前提假定、财富观念、系统关系认识等方面存在差别,即两者存在对立关系,这意味着两者必定存在博弈,然而发展在本质上的统一又意味着两者能够实现耦合,经济模式由传统经济向生态经济的转型就是两者的博弈耦合过程。现有文献缺乏对两者博弈耦合关系的系统研究,而两者博弈耦合关系的明晰却是经济发展模式顺利实现转型的必要基础。因此,本文将以生态经济理论为基础,紧密结合中国现实情况,梳理影响两者博弈耦合关系的因素,并就传统经济向生态经济转型的演变机理展开探索,为经济模式顺利实现向生态经济模式的转变提供借鉴。本文剩余部分的结构安排如下:第三部分是博弈主体力量对比模型;第四部分是博弈要素演变流向模型;第五部分是由博弈演化为耦合的机理。

三、博弈主体力量对比模型

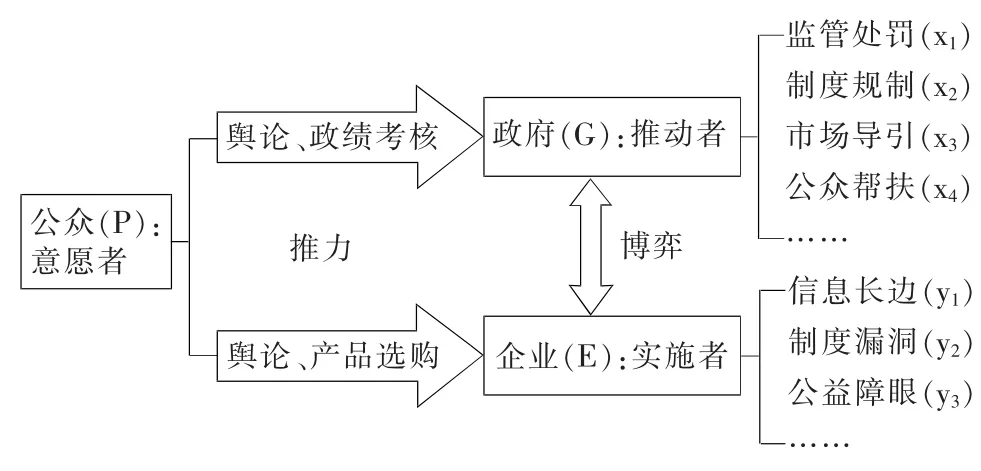

广义经济模式包含生产和消费两个方面,而生产是源头,生产模式是关键。生产模式转型过程涉及政府、企业及公众三类主体,其中,政府与企业是两个关键主体,存在直接博弈关系,公众是独立于政府与企业的第三类主体。政府作为管理者代表社会公众利益,它是生态经济模式推行的主导者和责任人;企业是生产模式的实施者和被监督者;公众是生态经济模式的意愿者和受益者,他们通过对政府和企业施加压力而影响两者在经济模式转型中的作用,三者的基本关系如图1所示。

图1 经济发展模式转型中三类主体关系解析

在经济发展模式转型过程中,政府受公众委托主导生态经济模式的推行,其目标是最大限度地推行生态经济模式,而企业的目标是追求利润最大化,两者目标的非一致性会导致两者之间产生博弈。政府博弈正向力量主要包括四个方面。(1)行政监管处罚力(x1)。作为管理者的政府具有行政强制力,包括行政审批和监督罚款两种力量,一方面对于不符合生态愿景的企业项目不予审批,另一方面对企业生产的违规行为予以监督处罚。(2)制度规制力(x2)。制度是政府约束市场行为、构建市场秩序的重要工具。政府通过制定生态经济制度体系对企业行为进行制度规制,不断将市场主体行为框定在生态愿景内。(3)市场导引力(x3)。政府掌握政策制定及财政大权,通过出台优惠政策、实施财政补贴、影响生态资源定价等方式,引导企业不断符合其生态愿景。(4)公众帮扶力(x4)。公众是经济模式转型的意愿者和受益者,政府代表公众行使管理权,公

众对政府的行为进行监督。公众一方面通过舆论监督、政绩考核、行使选举权等方式对政府行为产生压力,另一方面通过舆论力量及产品选购权对企业行为形成压力,两方面都有利于生态经济的推行,从而对政府生态愿景产生帮扶力。企业博弈的力量主要包括三个方面。(1)信息长边(y1)。企业生产当局者身份、“外部性”的“隐性”特征及治理上的难题均使企业在与政府博弈过程中占据信息长边位置,给政府的监管带来困难。(2)制度漏洞(y2)。经济发展模式转型涉及面广且复杂,制度体系建设任务繁重,而且制度依存环境不断发生变化,因此制度漏洞不可避免,这为企业的博弈增加了砝码。(3)公益障眼(y3)。随着社会的发展,企业的社会责任感也不断提高,许多企业热衷公益,这为社会发展带来正面影响,但也有部分企业利用公益树立良好名声,转移公众及政府的监管视线,为其生产违规行为博弈增加砝码。

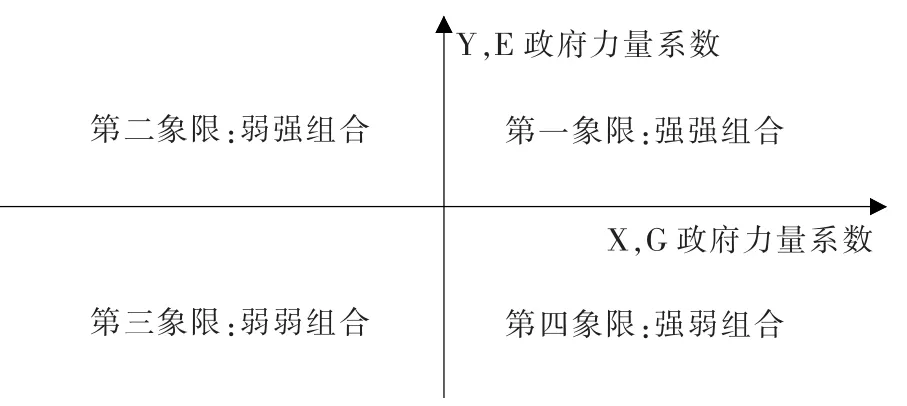

我们对生态经济推行过程中的博弈主体做如下设定:G政府(推行者);E企业(实施者),如图2所示,横轴代表政府博弈的力量系数G(x)=G(x1,x2,x3,x4,……),纵轴代表企业博弈的力量系数E(y)=E (y1,y2,y3,……),由左至右、由下到上分别表示政府、企业的博弈力量系数不断增强。[16]

政府与企业博弈力量对比有四种结果:强强组合、弱强组合、弱弱组合、强弱组合。

象限一区域:强强组合。政府与企业的力量均很强。政府生态经济模式的推进实力很强,企业规避政府强制行为的实力也很强,两者处于势均力敌的状况。此时,生态经济模式的推行将是一场持久战,政府单纯依靠行政强制力推进未必奏效,更应选择制度建设、政策鼓励等诱导方式,更多依靠“市场拉力”及鼓励公众监督引导企业行为。

象限二区域:弱强组合。政府力量弱,而企业力量强,G(x)﹤E(y)。企业占据优势地位,政府力量不足,生态经济模式推进面临困难。此时,政府不可急于求成,应不断营造生态经济发展氛围,培养生态经济发展土壤,壮大博弈实力,分层分类推进生态经济,为全面推进生态经济模式积蓄力量。

象限三区域:弱弱组合。政府与企业的力量均很小,双方谁都无法主导对方行为。此时,政府应该加强政策鼓励引导,通过培育典型树立模范等方式,引导企业树立经济模式转变观念,同时加强制度体系建设和完善工作,从开始就将企业行为导入制度框架内。

象限四区域:强弱组合。政府力量强,而企业力量弱,G(x)﹥E(y)。政府占据优势地位,某种程度上主导经济行为,生态经济模式推行较为容易。此时,政府应综合利用多种措施,构建和完善生态制度体系,将企业生产行为框定在制度体系内,同时通过严厉惩罚措施打击企业投机行为,迅速全面推进生态经济模式。

图2 经济发展模式转型中主体力量对比模型

综合衡量中国经济模式转型中主体力量现实情况,目前中国大致处于象限一阶段,即强政府力量和强企业力量阶段,而且因为中国生态经济目标确立时间较短,政府力量总体上还不及企业力量。这也意味着,就主体力量对比而言,中国生态经济的推行任重道远,需要三方长时期的共同努力。

四、博弈要素演变流向模型

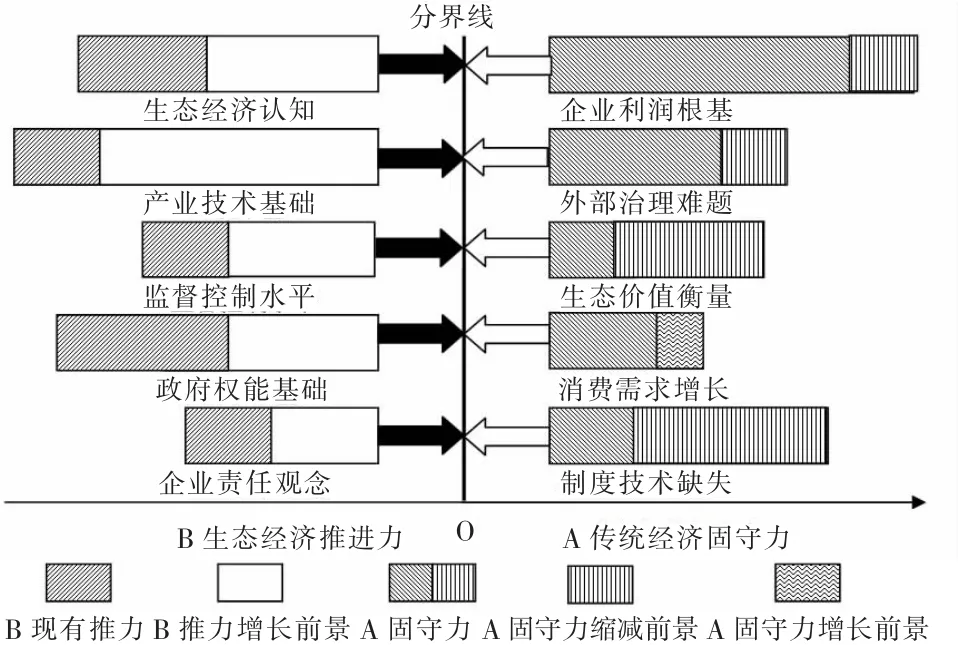

生态经济与传统经济的博弈通过政府、企业与公众三个主体展现出来,博弈过程牵涉许多细化要素,有些要素利于生态经济的发展,有些要素则利于传统模式的固守,我们在分析经济发展模式转型中政府与企业博弈力量对比基础上,结合中国的现实情况,进一步细化分析当前中国生态经济与传统经济的博弈要素力量对比情况。当前,中国生态经济的促进要素与传统经济固守要素如表1所示。

目前,中国促进生态经济发展的主要因素可以总结为五个方面:生态经济认知、产业技术基础、监督控制水平、政府权能基础、企业责任观念。(1)生态经济认知。近年来,资源短缺、环境污染等报道不绝于耳,而我们能亲身感知的事例也比比皆是,如雾霾侵袭、河水污染等,我们的生存环境面临危机,这种现实提升了我们对生态经济发展的认知度和迫切感,如2014年中国开启重典治理雾霾元年,仅北京政府就拟投7600亿元治理雾霾。与此同时,国际社会“节能减排、拯救地球”的呼声也日益提高,中国在哥本哈根气候大会上的减排承诺目标②催促中国快速进入“低碳经济”时代,拉开了生态经济发展的序幕。(2)产业技术基础。信息技术时代,科技更新步伐不断加快,节能减排技术、新能源技术不断发展,这不但有利于提高能源效率,减少污染排放,还可为可持续的新能源替代不可持续的化石能源奠定基础。同时,太阳能产业、新能源汽车、生态农业等生态基础产业的发展也为其他产业实施生态经济模式奠定了基础。(3)监督控制水平。环境评价技术的发展和提高有利于政府不断降低监督成本,提高监督效率和水平。网络的普及和发展③为公众更好地监督政府和企业行为奠定了基础,成为促进生态经济发展的巨大推动力。买方市场条件下,消费者具有强大的消费控制力,消费者生态性选择倾向将对企业的模式转变产生无形的压力。(4)政府权能基础。中国是中央集权式政府,政府拥有强大的集权能力,能够调动资源办大事,而对企业的行政监管也颇具权威,政策强制执行力强。中国政府财政实力较强,调控宏观经济的能力强,这都为生态经济模式的推行增加了砝码。(5)企业责任观念。近年来,公众对企业的社会责任关注日益增加,各种企业社会责任排行榜单也促使企业社会责任感不断提升,一些企业顺应经济发展模式转型的大潮,不断践行“节能减排、公益环保”责任,带动全社会形成了关注企业环保责任的氛围。

表1 生态经济与传统经济博弈要素分解表

传统经济固守的主要因素也可以总结为五个方面:企业利润根基、外部治理难题、生态价值衡量、消费需求增长、制度技术缺失。(1)企业利润根基。企业可能倾向于选择低成本的生产模式并规避监管,其趋利性可能导致唯利是图的行为,阻碍生态经济的发展。(2)外部治理难题。企业是生产模式的选择者,当局者的身份使其处于信息长边主导位置。而生产排放的“隐性”和影响滞后特征以及生态资源一定范围的非竞争、非排他特性都加重了政府外部治理的难题,成为生态经济推行的阻碍力量。(3)生态价值衡量。传统经济模式的定价之基——稀缺性在生态资源领域难以发挥有效作用,生态经济要求依资源的重要程度及对人类的作用进行重新定价,但定价详细依据何在、如何定价、如何保证社会“以价购买生态资源”等都是难题。(4)消费需求增长。中国人口基数不断增大,据第六次人口普查,中国人口已超过13.3亿,随着中国经济水平的提高,人民消费需求水平不断提升、消费欲望不断增长,对经济发展提出了更高的要求,符合传统经济对数量目标的追求。(5)制度技术缺失。中国生态经济发展正处于起步阶段,生态经济发展的技术条件不足,制度缺失严重,这些都为传统经济固守阵地制约生态经济发展提供了有利条件。

以上所列的两方面要素有些可以归结为政府博弈力量,有些可以归结为企业博弈力量,如果把所有要素加诸于两个主体则有失偏颇,也很难透彻说明两种模式本身的博弈关系。因此,我们构筑要素演变流向模型进一步分析转型中生态经济与传统经济的博弈关系(如图3所示)。

图3 经济发展模式转型中要素演变流向模型

图3方框长度代表力量强弱。分界线左侧五要素促生生态经济总体推进力,右侧五要素形成传统经济固守力,当生态经济的总体推力大于传统经济的固守力时,分界线将沿横向箭头向右推进,挤占传统经济空间,反之则维持不变。生态经济五要素推力分为现有推力及推力增长前景两个部分,从现

有推力来看,生态经济认知、政府权能基础对当前生态经济模式推进具有关键作用;产业技术基础虽现有推力不足,但增长前景广阔,以后将成为推动经济模式转变的关键力量。政府权能基础的现有推力主要反映在政策导引力方面,其未来推力则更多地体现在制度规制力方面;企业责任观念提升虽然对生态经济推行能够产生重要作用,但限于企业利润根基,在推进模式转变中力量有限。传统经济五要素固守力分为现实固守力、现实固守力缩减前景、固守力增长前景三个方面,其中消费需求增长要素包含固守力增长前景,其余则呈现出缩减前景。企业利润根基是传统经济固守的关键力量,且缩减前景很狭小;外部治理难题和制度技术缺失是传统经济模式固守的重要力量,但前者缩减前景狭小,后者却有很大的缩减余地;制度技术缺失固守力的缩减对应着产业技术基础及制度规制力的增强,将成为推进模式转变的重要力量;消费需求增长切合传统经济对数量的追求,增强了传统经济模式的固守力量,且随着人口基数的增大和消费欲望的提高,这方面的固守力还会加强,但不会成为关键力量;生态价值衡量难题制约着生态经济的推进,形成当前较强的阻力,但随着生态制度体系的不断完善和技术水平的提高以及生态资源日益稀缺,这种阻力会逐渐变弱,但因其非排他、非竞争等特性,阻力也难以消失。总体而言,目前中国生态经济的推力不及传统经济固守力,生态经济的推进还需一个较长时期的博弈过程。但是,中国生态经济的推进力会不断增强,而传统经济的固守力则会不断减弱,图3分界线会不断向右移动,当其趋势发展到一定程度之后,生态经济的推进力强大但已无继续增强的前景,而传统经济的固守力也不再减弱,尤其是企业利润根基不可能完全消除,此时必定形成生态经济占主导,但传统经济依然与其对立的局面,而经济模式转型会陷入“泥泞的中间地带”。④此时,若从两者统一关系着手,考察两者的耦合关系,会为转型开辟新的思路。如果将博弈主导时期的转型力理解为主要是“硬性”推力,则耦合主导期对转型产生的更多是“软性”拉力。

五、由博弈演化为耦合的机理

(一)耦合关键因子及现实推进

生态经济与传统经济的本质都是关注经济的发展,区别是两者在调和生态与经济的关系上不同。传统经济理论以价格为核心的市场调节机制是两者耦合的基础,生态资源前置稀缺性定价、新能源技术及产业发展、生态环境公共产权界定及外部性治理是两者耦合的关键因子。

传统经济恪守的市场价格机制在生态资源富裕时期大大低估了其对人类的重要作用,将生态资源基本排除在市场体系外。对生态资源进行前置稀缺性定价,将其纳入传统价格调节机制中,就能依靠基本的市场经济规律主动调和经济与生态矛盾。前置稀缺性定价的基础是长期供求决定的资源对人类的重要程度,其主要手段包括:政府实施生态资源限制性开发保护政策,通过政策强制力造成生态资源供给稀缺性,依供求规律提升生态资源价格,维持经济与资源开发的平衡发展;改革生态资源产权制度,提升生态资源价值及利用效率,如目前中国正在推进的农村土地产权制度改革会带来农村土地价值的大幅提升,促进农村土地资源的更有效利用;改革生态资源定价机制,从经济发展和生态资源保护两个层面着手设计更为合理的价格体系,影响生产者和消费者的行为,如中国城市自来水阶梯定价制度改革会大大提升水资源的利用效率,降低浪费程度。

传统经济模式所依赖的经济发展动力——化石能源具有高排放特征,不符合生态经济的理念要求,但倘若没有可替代的清洁能源,单纯依靠生态资源价格的提高强行改造传统经济函数会造成经济发展的强大制约,势必带来传统经济力量的激烈对抗。因此,新能源技术及产业发展基础成为两者耦合的另一关键因子。一方面新能源技术及产业的发展所具有的清洁生产特征契合生态经济理念,成为替代化石能源、改造传统生产模式的基础;另一方面新能源主要原料来自太阳能、风能、水能等可再生资源,具有可持续利用特征,且成本降低,前景广阔,对应着化石能源成本的不断提升,以利润为根基的企业会主动转向新能源,带来传统经济与生态经济的主动耦合。中国大力发展的太阳能技术、风力水力发电技术、生物质能技术以及生态农业等均为两者耦合不断创造条件。

在生态资源富裕时期,传统经济模式下的企业无需为排放付费,环境的自净能力能有效消除排放的外部影响。随着人类经济足迹的扩大,企业排放

逐渐超过环境自净能力,造成了环境污染,带来了较强的负外部性。生态经济要求生产外部性内部化,努力使生产者担负其外部性责任。根据科斯定理,明确产权能够有效解决外部性问题。因此,生态环境公共产权界定及外部性治理是两者耦合的又一关键因子。目前,中国着力构建的碳产权市场已成为这类问题解决的现实尝试。明确企业的排放权,构建有效的排放权市场体系,不但能有效控制社会总体排放,调和经济与生态的矛盾,且将排放权这一特殊概念商品纳入传统经济市场体系中,更好地避免了因强制约束排放带来社会资源配置的低效率问题。与此同时,植树绿化进入碳汇交易不但能够让企业通过生态补偿换取排放权,还能使植树造林的正外部性内部化,从而增加生态资源的供给,有力促使生态经济与传统经济的耦合。

(二)由博弈到耦合演变阶段分析

耦合是物理学名词,指两个或两个以上的物体、体系或运动形式,通过彼此影响而相互联合的现象,如生态系统与经济系统的交织。经济模式转型不是单纯地完全否定传统经济,实现对传统经济模式的完全替代,也不是生态经济与传统经济模式共存、彼此影响,而是在传统经济模式基础上重新定义生态与经济的关系,实现传统经济模式的升华,最终将传统经济契入生态经济之中,实现经济模式的升级换代。因此,此处的“耦合”一词宜理解为生态经济融合传统经济并成为主导,完成对传统经济模式的升华替代过程。从双方博弈力量对比情况,双方由博弈演变为耦合的过程大体可以分为如图4所示的三个阶段。

图4 生态经济与传统经济耦合演变图

第一阶段是博弈主导阶段,此时传统经济固守力较强,传统经济与生态经济的融合面A窄,对立面强,两者主要表现为强博弈关系;第二阶段是耦合主导阶段,此时传统经济与生态经济的对立面变窄,融合面B宽广,博弈关系减弱,耦合关系增强;第三阶段是基本耦合阶段,此时双方融合面C几乎占据全部,耦合过程也基本结束,但双方仍存在一定程度的对立面,这是因为人类的自利本质所导致的机会主义倾向及现实条件制约决定我们不可能构建完美的生态经济模式。结合博弈要素演变流向模型分析,经济发展模式转型前期传统经济的固守力强大,生态经济的推进力不足,双方的对立面大、融合面小,博弈占主导;转型中期,随着生态经济推进力的增强与传统经济固守力的减弱,双方的融合面逐渐超越对立面,与此同时进退力量也趋于稳定,强制转型变得困难,此时转型陷入“泥泞的中间地带”;转型后期,主要依靠生态经济对传统经济固守力量的吸纳改进,不断通过“软性”融合将传统经济契入生态经济中,实现两者的基本耦合,从而完成转型目标。

三阶段分析主要着眼于双方博弈视角,以双方博弈要素力量演变对比为基础。实际上,双方博弈过程不断内含耦合要素,博弈过程也是不断耦合过程,博弈要素演变流向模型中所涉及的促进要素,如产业技术基础、生态制度构建等不但是生态经济博弈的重要推进力,也是促生双方耦合的重要基础。博弈与耦合往往是一个过程,只是各阶段的主导力不同,转型前期博弈主导,后期更多倾向于耦合。所以,在生态经济推行之初,面对固守力很强的传统经济,我们可以一方面通过不断培养经济转型的强制推进力,壮大博弈推进要素力量,促进生态经济在与传统经济的博弈中占据主导;另一方面注重构建生态经济发展的基础,不断契合经济发展的理论根基,关注耦合因素的培养,弱化传统经济模式的固守力,从而跨越“泥泞的中间地带”,更好地实现经济发展模式的平稳转型。

注释:

①美国学派是指从1791年到20世纪前十年作为古典政治经济学的对立面出现的一个经济学流派。

②2009年,在哥本哈根气候变化大会前夕,中国向世界做出承诺:到2020年中国单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降40%~45%。

③据国家互联网信息办公室公布数据,截至2013年9月底,中国网民数量达到6.04亿,互联网普及率达到45%。日益普及的互联网将强大的公众力量集中起来,在反腐监督、企业责任监督等方面日益发挥重要作用。

④“泥泞的中间地带”一词是定位大师阿尔·里斯在其著作《品牌之源》一书中提出的,意指老品类与新品类之间存在一个“中间地带”,陷入这一地带的品类很难取得成功。

我们借用这一词组形象比喻生态经济推进过程因双方力量的固化而举步维艰的状况。参见[美]阿尔·里斯,劳拉·里斯著《品牌之源》第140-147页(火华强译,上海人民出版社2005年版)。

参考文献:

[1]张彬,杨烨,钟源.全国今年平均雾霾天数达29.9天创52年来之最[N].经济参考报,2013-12-30.

[2]杨晶,金承志.先秦儒家生态文明思想及其当代意义[J] .宁夏党校学报,2012,(3):53-56.

[3]吕慧燕.荀子生态经济思想及启示[J].经济纵横,2013,(8):81-84.

[4]贾根良.美国学派的生态经济学先驱思想及对中国的启示[J].社会科学战线,2011,(10):33-38.

[5]邓久根,梁颜晖,白晓东.美国学派的生态经济思想及启示[J].经济纵横,2012,(6):18-21.

[6]张胜旺.马克思恩格斯生态经济思想的现实解读及当代价值[J].理论月刊,2012,(1):11-15.

[7]李涛,岳兴懋,范例.赫尔曼·戴利及其生态经济理论评述[J].中国人口·资源与环境,2006,(2):27-31.

[8] [美]莱斯特·R·布朗.生态经济——有利于地球的经济构想[M].林自新,等,译.北京:东方出版社,2002.1-10.

[9] [美]莱斯特·R·布朗.B模式[M].林自新,等,译.北京:东方出版社,2003.1-5.

[10] [美]艾瑞克·戴维森.生态经济大未来[M].齐立文,译.汕头:汕头大学出版社,2003.1-15.

[11] [德]赫尔姆特·迈尔.论自然经济体系[J].经济学家,2006,(1):38-41.

[12]罗丽艳.“生态人”假设——生态经济学的逻辑起点[J].生态经济,2003,(10):24-26.

[13]张德昭.生态经济学的范式——生态、经济与德性之思[J].自然辩证法研究,2008,(5):99-102.

[14]方大春,张敏新.生态经济学对传统经济学的挑战、继承与定位[J].经济问题,2009,(9):4-7.

[15]白屯.生态经济:从反思传统经济到面对生态风险[J].华东经济管理,2009,(10):62-65.

[16]胡锐军.政治冲突与政治秩序的博弈及耦合[J].经济社会体制比较,2013,(2):131-140.

(责任编辑:许桃芳)

Analysis of the Game and Coupling Relationship between Ecological Economy and Traditional Economy——A Comparative Analysis of Positive and Negative Force Based on the Transformation of Economic Development Model

WANG Bao-yi1,2

(1.School of Transportation and Logistics Engineering ,Shandong Jiaotong University, Jinan Shandong 250023, China; 2. School of Economics and Management, Shandong Agricultural University, Taian 271018, China)

Key words: ecological economy; coupling; scarcity