学习成本、同群效应与新生代农民工的政策认知度

2016-01-27张俊

张俊

(安徽财经大学经济学院,安徽蚌埠233030)

学习成本、同群效应与新生代农民工的政策认知度

张俊

(安徽财经大学经济学院,安徽蚌埠233030)

摘要:解决新生代农民工问题必须提高他们对市民化支持政策的认知度。本文运用广东省东莞市与昆山市的新生代农民工调研数据,实证分析学习成本、同群效应对新生代农民工政策认知度的影响,结果表明,新生代农民工对市民化支持政策的综合认知度位于中等偏下水平,加班、工作强度以及从正规渠道获取政策信息加大了新生代农民工政策认知的学习成本,对政策认知度产生负向影响。企业与社区的政策宣传、农民工之间的政策谈论、农民工加入正规组织产生了农民工之间的正向同群效应,对新生代农民工的政策认知度有正向影响。出生年代、受教育程度、婚姻状况、政治面貌对新生代农民工的政策认知度影响不显著。

关键词:新生代农民工;政策认知度;学习成本;同群效应

中图分类号:F249.2

文献标识码::A

文章编号::1672-626X(2015)02-0012-06

doi:10.3969/j.issn.1672-626x.2015.02.002

收稿日期:2015-01-08

基金项目:国家社科基金一般项目(11BJL039)

作者简介:张俊(1969-),男,安徽舒城人,安徽财经大学副教授,硕士生导师,主要从事农村经济理论与实践研究。

Abstract:To solve the problem of the new generation of migrant workers must improve their cognitive degree of policies to support citizenization. In this paper, we use the survey data of the new generation of migrant workers from Dongguan and Kunshan, and analyze the influence of learning costs, peer effects to the cognitive degree of policies of it's in the empirical method. The results show that the comprehensive cognition degree of policies to support citizenization locates in the middle and lower level. Working overtime, the intensity of work and obtaining policies information from the formal channels increase the cost of learning, which produce negative influence on the comprehensive cognition degree of policies. Propagating policy on enterprise and community's initiative, discussing policies between the new generations of migrant workers and joining the formal organization produces positive peer effects, which has positive influence. Age, education level, marital status, political status have no significant influence on its.

一、问题的提出

十六大以来,中国各级政府加大了对农民工权益的保障力度,出台了一系列农民工市民化支持政策,但这些政策并未有效缩小常住人口城市化水平与户籍城市化水平之间的差距,两者之间的差距从2000年的10.14%上升到2013年的16.37%,其中一个重要因素是政策实施过程中不了解农民工的政策认知水平。

到目前为止,农民工的政策认知问题仍未受到学术界和政策制定者的重视,现有的少数研究存在两种不同的观点。其一,农民工具有较高的政策诉求与政策认知,刘小年通过对东莞企业农民工的调查发现,67.3%的农民工要求政府制定反映农民工利益的政策,51.4%的农民工要求政府办事程序公正透明,研究认为农民工对政府政策具有较高的认知水平。[1]其二,农民工的政策参与水平以及政策认知度较低,潘泽泉和杨莉瑰基于长沙农民工的调查认为,农民工对社会政策的合法性缺乏清晰的认识,总体认知水平较低。[2]邓秀华通过对长沙与广州两地农民工的大样本调查发现,农民工对于政治典则的认知水平相当有限,不熟悉维护自身权益的法律法规。[3]尽管上述研究丰富了我们对农民工政策认知问题的理解,但这些研究仍然存在一些不足:一是侧重于农民工对国家政策典则的认知,没有针对农民工具体政策的问题设计,并且对农民工的政策认知研究较为笼统,缺乏具体分析;二是仅仅是对农民工政策认知的描述性分析,缺乏理论分析和实证分析。因此,对农民工政策认知问题仍需进一步研究。

与第一代农民工相比,新生代农民工逐渐成为外出就业的主体,据国家统计局《2013年全国农民工监测调查报告》显示,2013年新生代农民工为12528万人,占农民工总量的46.6%,其中10061万人选择外出从业,占80.3%,并且新生代农民工受教育程度普遍较高,初中以上文化程度占81.1%。着力解决新

生代农民工问题既符合中央政策要求,又是实现新型城镇化战略的需要。解决新生代农民工问题必须提高他们对市民化支持政策的认知度,但新生代农民工作为高流动性的社会群体,个体对市民化支持政策的认知既受到自身学习成本的约束,又受到同群效应的影响。本文通过对广东省东莞市与昆山市两地新生代农民工的典型调查与案例访谈,试图解释如下问题:新生代农民工是否具有较高的政策认知度?学习成本与同群效应怎样影响新生代农民工的政策认知度?与现有研究相比,本文的边际贡献在于:第一,构建了农民工政策认知的理论模型,把农民工的政策认知细分为日常型认知、习得型认知、交往型认知、权利主张型认知,采用“OLS+稳健标准误”的估计方法对农民工政策认知度进行了实证分析,弥补了现有研究的不足;第二,针对农民工市民化支持政策设计了具体问题,提高了农民工政策认知调查的可信性与精准性;第三,采用2014年东莞与昆山的新生代农民工调查数据展开研究,提高了研究的时效性、针对性与典型性。

二、理论基础与研究假设

政策认知是政策接受者对政策本身、政策制定主体和政策执行主体的主动融入与认同。个体选择必然受到各种制度与政策的影响,而政策认知影响个体的工作、收入与幸福感。在农民工户籍属地与工作所在地空间分割的情况下,提高自身的政策认知度是农民工效用最大化的选择。

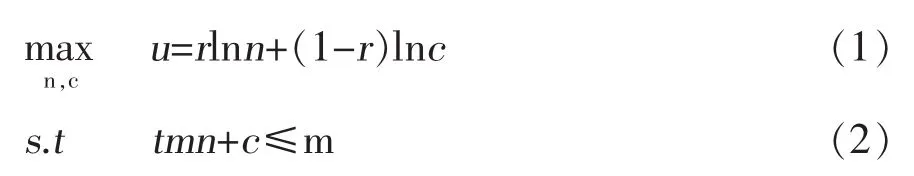

本文认为,政策认知应纳入农民工的效用函数,同时政策认知需要农民工付出学习成本,即政策认知的价格;作为经济当事人,农民工对市民化支持政策的认知程度取决于农民工的最优策略选择。

为简化分析,假设代表性农民工的效用函数为对数线型函数,他拥有1单位时间,能够创造收入m;政策认知程度设定为n,也可视为农民工学习的政策数量,对每一项政策的认知需要农民工付出学习与认同时间t,农民工消费约束表述为:c=m-tnm。同时假设农民工消费c的单位价格标准化为1,政策认知被视为正常品。那么,农民工对市民化支持政策认知的策略选择问题表述为:r为政策认知对农民工效用的影响程度(敏感度),根据最优时一阶条件,(1)式、(2)式可得:

由(3)式得出推论1:如果市民化政策对农民工效用变化的敏感度r越小,农民工对市民化政策付出的学习成本t越高,那么农民工对市民化政策的认知程度n越低。反之则反是。

s.t′t′mn+c≤m(5)

由(6)式得出推论2:如果农民工之间对政策认知产生正外部性,即λ∈(0,1),那么,农民工之间的政策认知产生规模经济,农民工个体的政策认知程度n上升;如果农民工之间对政策认知产生负外部性,即λ∈(-1,0),那么,农民工之间的政策认知产生规模不经济,农民工个体的政策认知程度n下降;如果农民工之间对政策认知的外部性λ为0,农民工个体的政策认知程度不变。

综合推论1、推论2,可得:n=n(r,t,s,λ)。据此,本文提出假说:农民工的政策认知度与农民工效用变化的敏感度正相关,与政策认知的学习成本负相关,与农民工之间的正向同群效应正相关。

三、新生代农民工对市民化支持政策的认知度

(一)数据来源

本文所用数据来源于广东省东莞市与昆山市两地对企业新生代农民工的典型调查。东莞市作为珠三角地区农民工输入数量较多的城市,1994年外来人口首次超过本地户籍人口,到2013年东莞市常住人口达到831.66万人,其中本地户籍人口仅为188.93万人,外来农民工占70%以上;昆山市作为长三角地区外来人口集中的县级市,2005年外来人口达到68.92万人,超过本地户口人数65.46万人,到2013年昆山市常住人口为200.82万人,其中外来人口占63%,远超过本地户籍人口。尽管这两个

由最优时一阶条件,(4)式、(5)式可得:

城市隶属于不同的行政辖区,但都以新生代农民工的流入为主,并且较早开展了针对农民工问题的“新莞人”与“新昆山人”的政策试验,因此,本文的样本选择具有针对性。本次调查采取访谈与问卷相结合的方式,选择1980年以后出生的农民工问卷作为有效问卷,共96份,其中东莞49份,昆山47份。

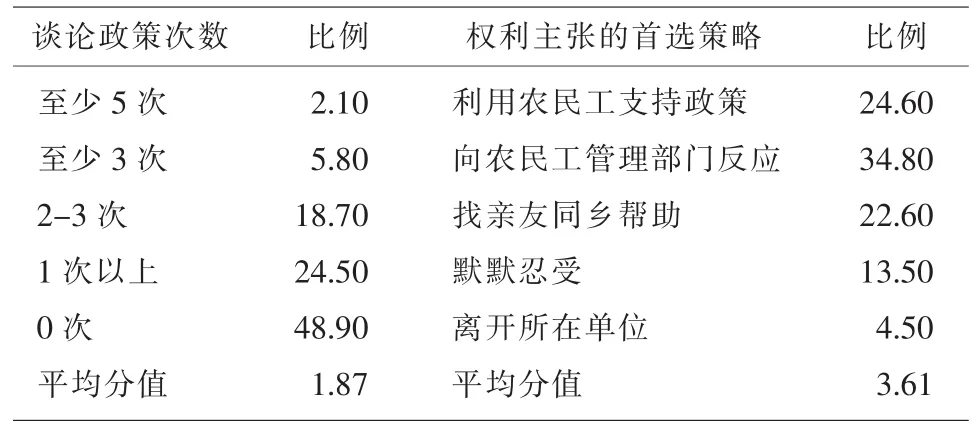

(二)新生代农民工对市民化支持政策的认知状况

现有调查往往把农民工对政策的认知局限为一种形式,[2][3]这不足以反映农民工对市民化政策认知的真实水平。为准确把握新生代农民工的政策认知状况,本次调查根据农民工的学习方式把政策认知细分为日常型认知、习得型认知、交往型认知、权利主张型认知,采用5分制的分级赋值方法,得出不同类型的认知程度,然后对新生代农民工的政策认知度进行综合评价。

1.日常型认知,体现在新生代农民工对政策的日常关注方面,调查显示,新生代农民工对市民化政策的日常认知度较低,偶然关注与不关注所占比例为84.4%,日常型认知的平均分值为1.83,男性农民工对市民化政策的关注程度高于女性(见表1)。

表1 新生代农民工对市民化政策的日常型认知(%)

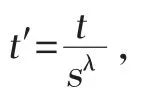

2.习得型认知,即新生代农民工对各种政策内容的理解,本文用了解程度来表示习得型认知状况。为方便被调查者回忆具体政策内容,本次调查把《关于进一步做好进城务工就业农民子女义务教育工作的意见》、《关于解决农民工问题的若干意见》、《关于进一步做好农民工培训工作的指导意见》、《国务院办公厅关于开展国家教育体制改革试点的通知》等涉及农民工教育培训以及随迁子女教育的政策设计为教育支持政策;把《保险法》、《流动就业人员基本医疗保障关系转移接续暂行办法》、《关于开展农民工健康关爱工程项目试点工作的通知》等设计为健康支持政策;把《保险法》、《城镇企业职工基本养老保险关系转移接续暂行办法》等设计为养老支持政策;把《劳动合同法》、《关于进一步规范农村劳动者转移就业技能培训工作的通知》等设计为就业支持政策;把《住房和城乡建设部等七部门关于加快发展公共租赁住房的指导意见》等设计为住房支持政策;把《农村土地承包法》、《土地管理法》、《关于进一步推进户籍制度改革的意见》等设计为户籍迁移支持政策;把《城镇居民委员会组织法》设计为政治权利支持政策;把《“新莞人”子女接受义务教育暂行办法》、《东莞市积分制入户管理实施细则》、《关于加强“新昆山人”建设工作的意见》、《“新昆山人”子女在昆山就读实施意见》、《昆山市外来人员“集居工程”实施意见》等设计为流入地支持政策。表2的调查结果显示,新生代农民工对市民化支持政策的习得型认知度不高,5分制的平均分值为2.14。具体来说,教育支持政策(2.51)、就业支持政策(2.43)、户籍迁移支持政策(2.47)的得分相对较高,但也只到一知半解的认知程度;与此同时,新生代农民工对其他类型的支持政策的认知程度仅仅是偶尔看过(平均分值为1.81—2.06),其中住房支持政策与政治权利支持政策的认知度最低。值得一提的是,尽管新生代农民工常年在流入地打工,但对流入地支持政策的了解程度只有1.98。

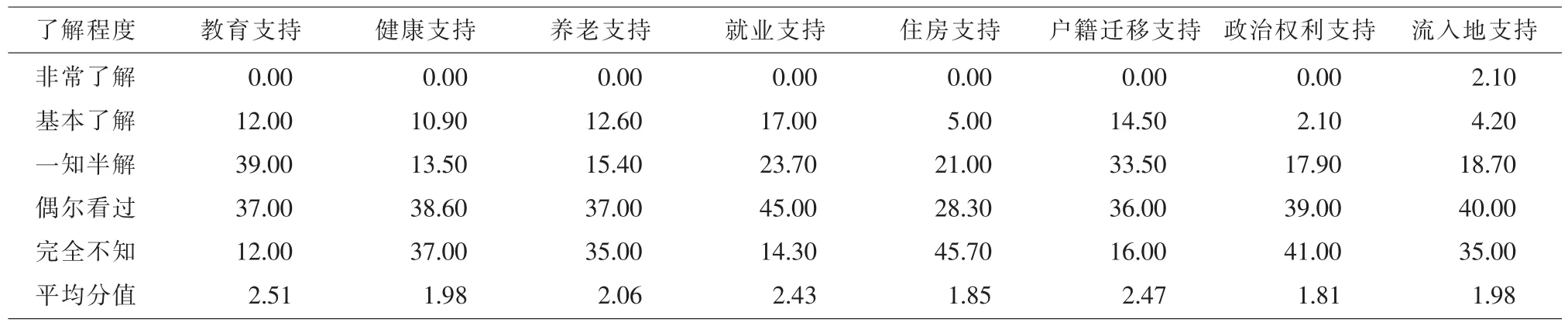

3.交往型认知,即在社会互动过程中新生代农民工对市民化支持政策的认知情况,本文以新生代农民工与亲友同乡谈论市民化支持政策的月平均

次数来度量交往型认知度,表3的调查结果显示,新生代农民工交往型认知的平均分值仅为1.87,近五成的新生代农民工在社会互动过程中从不谈论市民化支持政策。

表2 新生代农民工对市民化政策的习得型认知(%)

4.权利主张型认知,即在个人权益受到侵犯时,新生代农民工维护和主张个人权利的认知情况,本文以新生代农民工权利主张的首选策略表示权利主张型认知度的高低。与日常型认知、习得型认知、交往型认知不同的是,新生代农民工权利主张型认知的平均分值达到3.61,24.6%的新生代农民工主张个人权利的首选策略是利用农民工支持政策(见表3),这表明新生代农民工对市民化支持政策的认知具有一定的功利性。

表3 新生代农民工对市民化政策的交往型认知与权利主张型认知(%)

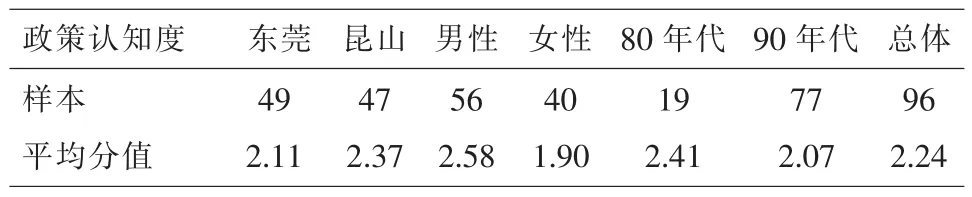

(三)新生代农民工对市民化支持政策的认知度

本文采用熵值法计算出日常型认知、习得型认知、交往型认知、权利主张型认知的权重,再采用加权平均获得新生代农民工对市民化支持政策认知度的平均得分。表4显示,新生代农民工对市民化支持政策认知的总体平均得分为2.24,认知度位于中等偏下水平。

表4 新生代农民工对市民化支持政策的认知度

四、实证分析

(一)变量选择

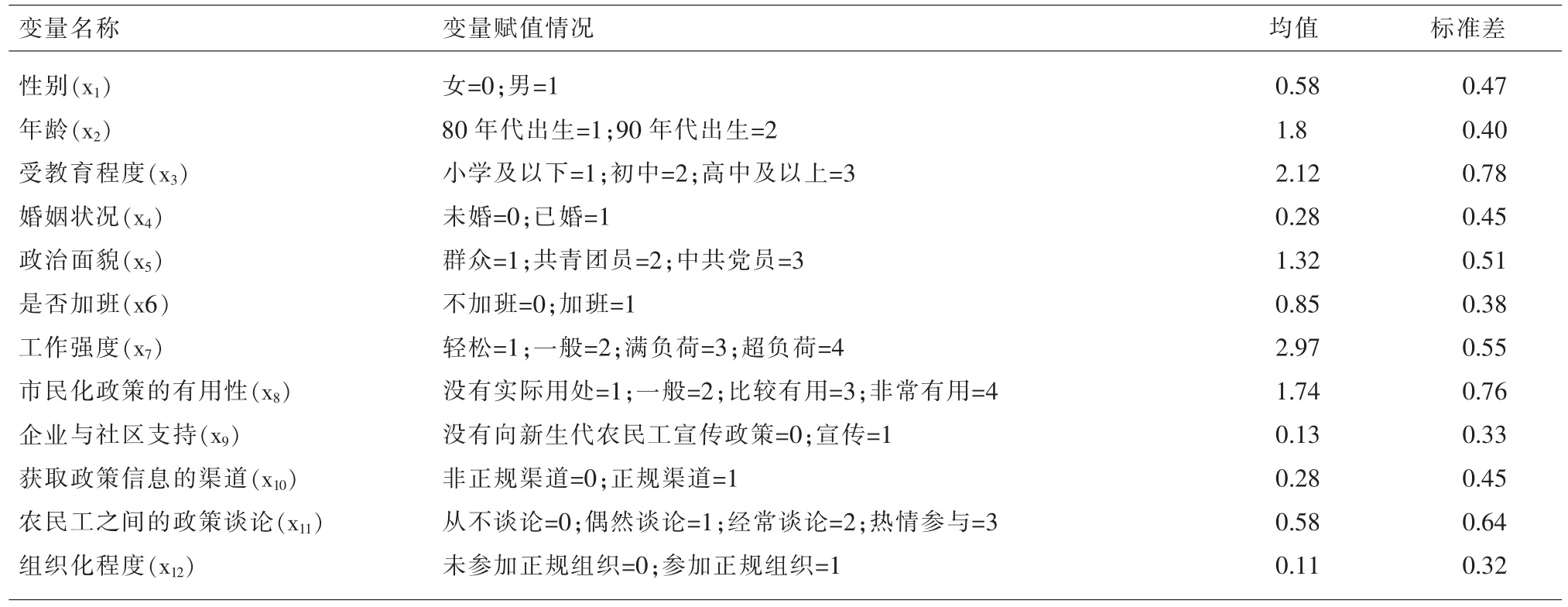

根据本次调查数据,本文把市民化支持政策有用性评价作为新生代农民工效用变化敏感度的变量,把是否加班、工作强度、获取政策信息的渠道作为新生代农民工政策认知学习成本的变量,把企业与社区是否主动宣传政策、农民工之间对市民化政策有无谈论作为新生代农民工之间同群效应的变量,把是否参加正规组织作为农民工拥有共同利益的群体规模变量。此外,本文选取性别、年龄、受教育程度、婚姻状况、政治面貌作为新生代农民工的个体特征变量。变量选择与赋值见表5。

(二)模型设定与估计方法

先是糯米入锅加水煮,待煮熟后,从锅里捞出,入水,和匀,然后整个扣入捣臼里。江南的捣臼底子小口子大,越到下面越小,越大上面越大,呈现出锅形。就在这样的捣臼里,周财富每天需要拎起木木捶上下挥动,捣上个把小时,一直把糯米饭捣成很粘稠的糊状。当然,糊是稠的厚实的,将这个糊再进行揉搓敲打,使之成为麻糍,再进行切块,撒粉。撒粉的目的是使切块后的麻糍不会相互粘稠。最后在两片麻糍间洒上红糖,使之成为红糖夹心的麻糍。

为检验前文假说,本文的计量模型设定为:

yi=β0+β1x1+β2x2+……βnxn+ui(7)

其中,yi表示新生代农民工对市民化支持政策的认知度,x1、…xn表示政策认知度的影响因素,ui为扰动项。由于新生代农民工具有不同的个体特征,可能产生异方差,这时OLS不再是最优线性无偏估计。但在扰动项协方差矩阵未知的情况下,FGLS(可行广义最小二乘法)处理异方差可能失效,而“OLS+稳健标准误”的估计是稳健的,本文采用这一估计方法。

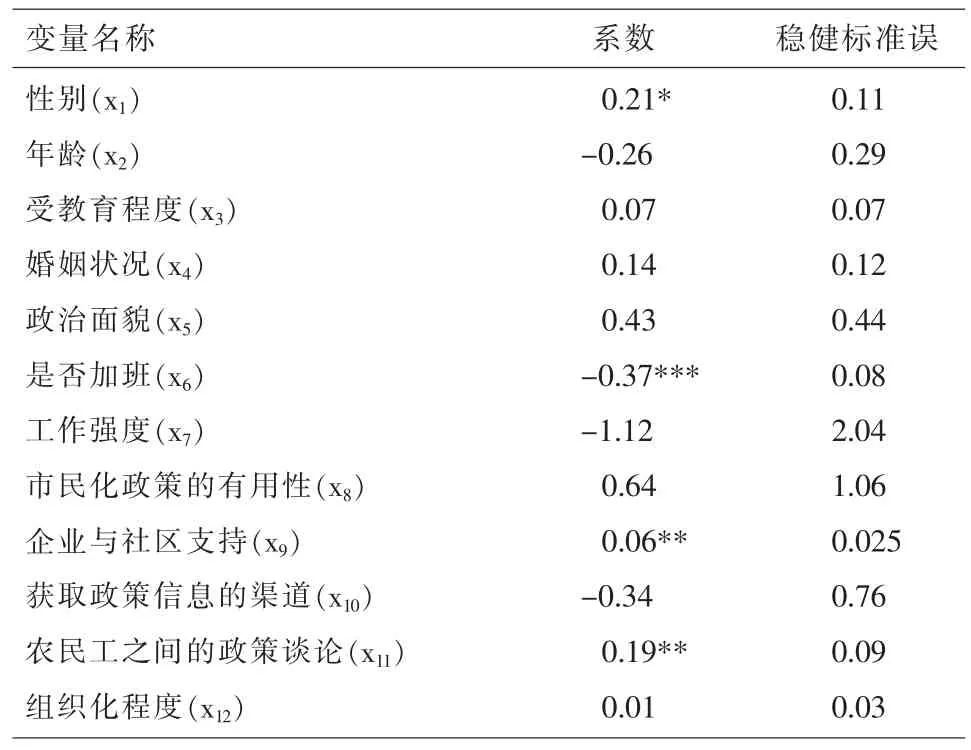

(三)实证结果

表5 变量选择与赋值

表6汇报了模型的估计结果,模型的F统计量

为134.57,R2为0.94,white检验的p值等于0.000,存在异方差。基于本文对解释变量与被解释变量的赋值方式,不需要关注具体的回归系数,可以不考虑多重共线性。具体分析如下:

1.市民化支持政策的有用性是主要解释变量,系数为正但不显著。调查发现,3/4的新生代农民工对市民化支持政策的当期效用评价较低,主要原因在于地方政府秉承发展主义的行为逻辑,追求本地经济和财税增长。从调研城市来看,作为农民工迁入的典型城市,1986—2010年东莞市GDP和财政收入与新莞人口的相关系数分别为0.923、0.934;1990—2011年昆山市GDP和财政收入与外来人口的相关系数分别为0.963、0.925。尽管两地政府重视对外来农民工权利的保护,但推进农民工市民化涉及到中央政府政策、流入地与流出地政府、上下级政府以及同级政府间的协同,单兵突破式的政策创新只能是一个渐进的过程。如2010年东莞实行了积分制改革政策,提供了新莞人异地市民化的机会,但积分制门槛相对于普通农民工仍然很高,远远不能满足当地外来农民工市民化的政策需求,到目前为止仅有2.5万新莞人加入东莞户籍。此外,新生代农民工对政策效用评价注重个人当期感受,可能低估了市民化支持政策的远期效用。

2.加班对新生代农民工的政策认知度影响显著为负,其原因在于加班减少了新生代农民工的业余时间,提高了新生代农民工政策认知的学习成本。工作强度的系数为负,但不显著,其可能原因在于工作强度越大,新生代农民工越没用精力来学习市民化政策,但同时也会产生主张个人权利的学习激励。获取政策信息的渠道系数为负,但不显著,表明新生代农民工从正规渠道获得政策信息的机会成本高,而从非正规渠道获取更为快捷方便。

3.企业与社区支持、农民工之间的政策谈论都对新生代农民工的政策认知度影响显著为正。“人以群分”,新生代农民工大部分住在企业提供的集体宿舍,一方面企业与社区主动宣传政策可以创造新生代农民工之间合作了解政策的学习氛围;另一方面新生代农民工之间相互谈论政策可以有效弥补个体政策认知的不足,这两方面可以产生新生代农民工之间政策认知的正向同群效应,提高新生代农民工的政策认知度。反之则反是。

4.农民工组织化程度的系数为正,但不显著。其可能原因在于正规组织与新生代农民工并未拥有共同利益,对农民工的政策认知不能产生规模经济。如67.8%的新生代农民工认为参加各种正规组织没有多大作用。

此外,新生代农民工性别变量的系数为正,且在10%的水平上显著,表明新生代男性农民工比女性农民工更加关注市民化政策。可能的原因在于女性农民工的权利诉求相对内敛,对日常生活细节与婚恋情感投入较多时间与精力。年龄的系数为负,但不显著,表明80后农民工的政策认知度高于90后农民工,可能原因在于80后农民工打工时间相对较长,在流入地与工作转换过程中需要解决社会保障、住房以及户籍迁移等问题,必须不断关注市民化支持政策的变化。受教育程度的系数为正,但不显著,这与Campante和Chor的研究结果相同。[4]婚姻状况的系数为正,但不显著,其原因在于一方面已婚农民工更加渴望在流入地实现就业与居住的稳定性,对市民化支持政策的认知带有很强的针对性,另一方面已婚农民工承担家庭责任,没有过多的时间与精力来学习市民化支持政策。政治面貌的系数为正,但不显著,其可能原因在于加入党团组织的新生代农民工具有较高的政治觉悟,政策学习更加主动,但由于新生代农民工具有较高的工作流动性,党团组织生活难以正常开展,对各类市民化政策的学习主要取决于政策学习的机会成本。

表6 新生代农民工对市民化支持政策认知度的估计结果

五、结论和政策启示

本文运用广东省东莞市与昆山市的新生代农民工调研数据,分析学习成本、同群效应对新生代农民工政策认知度的影响,研究表明:第一,新生代农民工对市民化支持政策的认知度位于中等偏下

水平,综合评价得分为2.24。其中日常型认知、习得型认知以及交往型认知位于较低水平,平均分值分别为1.83、2.14、1.87,权利主张型认知位于中等偏上水平,平均分值为3.61。第二,新生代农民工的政策认知度与农民工效用变化的敏感度正相关,与政策认知的学习成本负相关,与农民工之间的正向同群效应正相关。具体来说,市民化支持政策的有用性对新生代农民工的政策认知度有正向影响,但不显著。加班对新生代农民工的政策认知度影响显著为负,工作强度以及获取政策信息的渠道有负向影响,但不显著。企业与社区支持、农民工之间的政策谈论都对新生代农民工的政策认知度影响显著为正。农民工组织化程度的系数为正,但不显著。第三,性别对新生代农民工的政策认知度影响显著,其中男性比女性更为关注市民化支持政策,而出生年代、受教育程度、婚姻状况、政治面貌对新生代农民工的政策认知度影响不显著。

根据上述研究结论,本文获得如下政策启示:其一,加大对新生代农民工市民化政策的支持力度与执行力度,降低新生代农民工市民化的门槛,提高新生代农民工对政策认知的当期效用;其二,维护新生代农民工的合法权利,降低新生代农民工对政策认知的学习成本;其三,加大企业与社区对农民工政策的宣传力度,支持新生代农民工之间组织学习型群体,产生正向同群效应;其四,支持新生代农民工成立维护自身以及群体共同利益的合法组织,提高新生代农民工的组织化程度。

必须承认的是,本文依然存在不足之处,如本文的调查样本量较小,主要局限于企业内部的新生代农民工,需要进一步扩充样本数量和样本范围;如一些新生代农民工务工时间较短,只对一些当前政策产生认知,对过去政策没有听说过,这种近因效应没有在问卷设计中体现,可能使新生代农民工的政策认知度产生偏差,需要设计能够细分当期政策和远期政策的调查问题来完善。此外,新生代农民工的家庭特征、地区差异、就业性质以及务工地经济发展水平等因素没有考虑,这些有待于在今后的研究中进一步探讨。

参考文献:

[1]刘小年.农民工的政策表达行为研究[J].乡镇经济,2008,(6):23-27.

[2]潘泽泉,杨莉瑰.社会政策认知、行动逻辑与生存策略[J].学习与实践,2010,(4):100-111.

[3]邓秀华.长沙、广州两市农民工政治参与问卷调查分析[J].政治学研究,2009,(2):83-93.

[4] Campante F R,Chor D.Schooling, Political Pparticipation and the Economy[J].Review of Economics and Statistics,2012,(4):841-859.

(责任编辑:彭晶晶)

Learning Cost, Peer Effects and the Cognitive Degree of Policies of the New Generation of Migrant Workers

ZHANG Jun

(School of Economics, Anhui University of Finance & Economics, Bengbu Anhui 233030,China)

Key words: new generation of migrant workers; cognitive degree of policies; learning cost; peer effects