书法好入门(十一)篆隶古法(上)

2016-01-24王力春

书法有5种书体,其中最古老的就是篆书,它作为商、周、秦三朝的正体,用了1300年。继之而起的隶书,作为汉代的正体,用了400多年。篆隶加在一起,通用了1700多年,几乎占了中国文字史和书法史的一半。有关这样两种重要的正体,历代名迹和出土墨宝众多,古法依然在在可见。我们将分两期学习“篆隶古法”,本次先来学习隶书。

一、隶书和八分书

什么叫作隶书?这里涉及一个典故。传说秦朝末年,有一个官吏叫作程邈,因为犯罪被关在监狱中,“幽系云阳十载”。他在狱中创造了一种方便快捷的书体,把它叫作隶书。有人认为,“隶”是佐隶的意思,隶就是佐。所以,隶书也叫佐书。辅佐、隶属,都是从属之义。隶书从属于谁呢?当然是正体的篆书。不管书写的载体和形态有何差异,先秦和秦代的正体都是篆书,汉代社会通行的虽然是隶书,但西汉很多官方的正式文件还用篆书,如果是贬官,就用隶书,“以示辱之”。可见,隶书还是具有补益正体、非正统的含义,在士大夫贵族作为统治阶级的时代,甚至有些贬义。从书体演进的情况来看,隶书可以解释为大众化之书。

一般认为,隶书最主要的特点就是扁。但是,早期的隶书并不是扁的。隶书可分成两种,即早期隶书和成熟隶书。早期隶书,有人称之为古隶,它的特点是高的,是由篆书过渡到隶书,还保留很多篆书的痕迹。成熟的隶书,也叫八分书,即现在常见的扁方形态者。我们首先分析成熟隶书即八分书的特征,以此追溯早期隶书,便于比较和理解。

关于八分书这一名称,古今有很多分歧,有两种说法非常典型。一种说是像八字分散,往两边分,然后变成扁状,所以叫八分书。而另外一种说法认为,这个字的边长正好是八分,也就是说0.8寸,因为书法史有一句“字方八分”。我们更倾向于第一种意见,因为字方八分,是字正好八分,这个“方”是一个副词。而且,不能说隶书字形是方正的八分形,因为我们学的隶书,绝大部分不是方的,而是扁的。隶书扁到多少最好看呢?就是接近于黄金分割,大约是两份高、三份宽。理解了这样一种外形的特征,我们把它与楷书作比较,分别来看其笔画、偏旁、结构有什么变化。

二、隶书和楷书笔画的对比

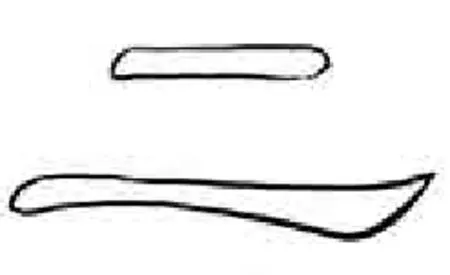

首先来看笔画方面。隶书中,和楷书用笔最为不同的笔画就是横。书写横这个笔画,要点是要掌握左右的平衡,可以说“横者,衡也”。隶书中,横的首尾特别像两种动物。它的脑袋像蚕的头,所以叫蚕头;收笔像大雁的尾巴,简称雁尾。首尾的特征连在一起,就是隶书最大的特点,即“蚕头雁尾”。如果把隶书中的横和楷书的横作比较,会发现二者特征正好相反。隶书的横起笔的蚕头是圆笔,而楷书的横是圆锋收笔,像蚕头倒过来。另外,隶书横的行笔和收笔的交接处是圆转状,而楷书横的起笔和行笔之间有一个钝角的夹角。隶书横的收笔是尖锋的,笔入空中,而楷书横的起笔则为空中落笔。需要注意的是,隶书中的横并不都具备蚕头雁尾的特点。因为一个字不能有两个主笔,应该突出一个,这一点对隶书来说依然适用。一个字,有了一个蚕头雁尾就够了,其他的横把笔锋藏进去了,也叫藏锋,不仅起笔的蚕头不明显了,收笔也变成了圆润的形态。这样,一藏一放,有擒有纵,形成对比关系。

此外,楷书和隶书的横还有一点不同,即楷书中的横具备了左低右高的特点,也叫作抑左扬右。作为隶书,它的横虽然一波三折,有弯曲,但总体的方向是平的。也就是说,隶书的笔法比楷书要原始和古老。这是一个由非自觉向自觉过渡的过程,也就是艺术审美自觉化的过程。

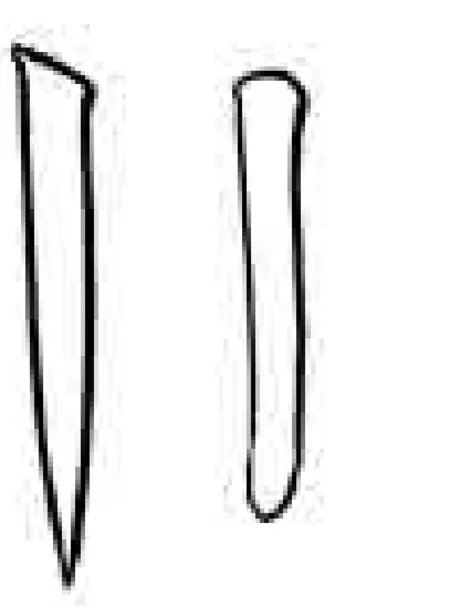

隶书和楷书的笔画相比,还有什么区别呢?楷书有永字八法,而隶书中有的笔画消失了,最为典型的就是钩这个笔画。楷书中钩六变,包括横钩、竖钩、弯钩、竖弯钩、斜钩、卧钩。而到了隶书中,6种钩几乎都没了,变成什么了呢?首先,隶书的横钩变成了横折。其次,隶书的竖钩经常往左下角写,稍出锋,感觉像撇一样,但一般没有尖锋。隶书的弯钩和竖钩接近,只不过行笔稍弯一点点。隶书的竖弯钩,特别像横的雁尾。此外,隶书的斜钩和卧钩也都变成了雁尾。总之,隶书中的钩和楷书有很大不同,它和横是与楷书区别最大的两个笔画。

由横和竖弯钩、斜钩、卧钩出发,会联想到另外一个笔画,即捺。隶书中捺的收笔处也是雁尾。楷书捺的行笔和收笔之间本来有个钝角,在隶书中消失了,变成了圆转的形态。捺的收笔是隶书中非常典型的雁尾。雁尾有时甚至成了捺的代名词。我们常说,一个字不能有两个捺,把它叫作避重捺,也叫雁不双飞。所谓雁不双飞,就是雁尾不双飞,也就是捺不双写。这个说法的由来,就与隶书的雁尾紧密相关。当然,隶书中一个字不能有两个雁尾,不仅是不能有两个捺,还包括不能同时有捺、竖弯钩、长横、斜钩、卧钩,因为后几个笔画收笔也都是雁尾状。

下面来看隶书的竖。关于竖,楷书中有垂露、悬针之分,而在隶书中变了。隶书中没有悬针竖,竖的收笔不出锋,也不像垂露竖有顿笔,而是自然停住,这个笔法是从篆书一脉相承下来的。竖不出锋,保留了笔势,叫作力掩气长,也就是说把力感掩藏起来了。

与楷书的点要尖而弯、先轻后重不同,隶书中的点比较轻盈自然、灵活多变,常常是先重后轻,有时可作倒三角形。隶书中的撇和楷书中差别较小,但收笔不太出锋,有一种较钝的感觉,有时候常有蓄势出锋的形态。隶书的提与楷书比较接近,但起笔比较圆润一些,收笔也要稍钝一些,不能特别尖。隶书中的折,比楷书的折更简化,折角的外侧不再有隆起和夹角,而是自然折过来即可。

三、隶书结构的基本特点

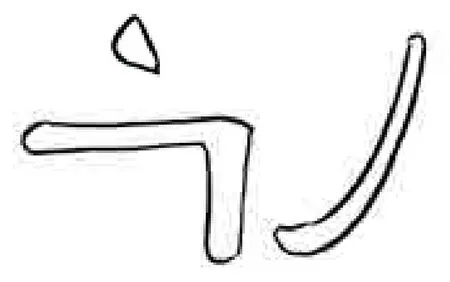

一个字,不能有两个主笔来夺美,无论楷书还是隶书,都是这个道理。下面来看隶书结构中的主笔问题。什么是隶书的主笔呢?它和楷书中的定义是一样的,达到最大外边界的笔画,就叫作主笔。那么,隶书中有多少种主笔呢?其实,和楷书一样,还是3种主笔:第一种叫作横主笔,也就是横达到了两侧,以“一”字为例;第二种叫作两翼主笔,“有了翅膀,腰缩短”,左面的主笔是撇,而右面的主笔就是捺,也就是雁尾,以“大”字为例;第三种叫作无主笔,视觉的规律并没有变,还是长画缩进,以“口”字为例。抓住了3种主笔,隶书的左右关系基本就抓住了。

隶书结构的上下关系,总体来说是平的,但不用再抑左扬右了。具体体现为两个方面,一是横总体来说体势是水平的,二是撇和捺的落笔也是水平的。楷书中,右侧的捺脚和撇的收笔相比,要扬起5°角左右,而隶书中两个笔画的收笔都落下来,两脚着地,落地为安,这样就显得比较稳重,有些四平八稳的感觉。也就是说,隶书一个最重要的美感是平正。楷书在此基础上,追求变化,抑左扬右,成欹侧之势,可以说是“务追险绝”。

四、隶书的两种典型风格

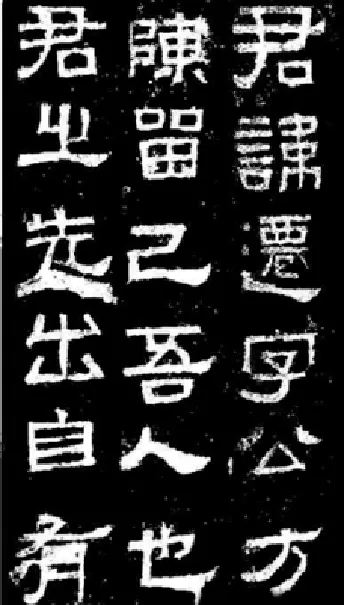

接下来,我们结合《曹全碑》和《张迁碑》,简单了解一下隶书的两种典型风格。

首先来看第一种《曹全碑》。《曹全碑》笔画的特点就是圆笔特别多,方笔特别少。圆笔给人的感觉就是圆润,而方笔给人的感觉就是凌厉。所以,可以把《曹全碑》的笔画特点概括为圆润。《曹全碑》结构的特点,可以称之为秀逸,内秀外逸。秀就是美,超凡脱俗。逸指什么呢?逸就是逸出、飘逸。如果从具体的主笔问题来解释,所谓的逸,就是突出主笔。《曹全碑》的主笔非常地夸张,反过来想,一个字突出了主笔,一定是它的中宫更加收紧。一个字,从中间来看是紧,从外边来看一定是放。所谓放,说得好听一点,就叫逸。综上所述,《曹全碑》的风格特点,一是用笔圆润,二是结体秀逸,合在一起就是“圆润秀逸”。

接下来,看第二种,即《张迁碑》,是完全不同的另外一种风格。《张迁碑》和《曹全碑》的美感完全不同,一刚一柔,一阳一阴。《张迁碑》有什么特点?首先,该碑的字方折特别多,能方则方。隶书中的折,和楷书中的折稍有不同,它内方外也方。而楷书中经常是右上角是圆的,右下角是方的,是方圆结合。比如,“也”字的第一笔,本来楷书中是横折弯钩,《张迁碑》把它变成了横折竖钩,行笔的笔势由圆润变成了方直,方笔增加了。方笔给人的感觉是什么呢?可以把它叫作刚劲一路。方笔多了的字显得有力量,因为“方则刚”,就像戈戟森严,剑拔弩张,斩钉截铁,当然是很刚强的感觉。从结构方面来说,《张迁碑》的主笔也不明显突出,笔画排列整饬,与方笔风格相得益彰。总体来说,兼顾用笔和结体两方面,《张迁碑》的特点可称之为刚劲整饬。

五、早期隶书的特点

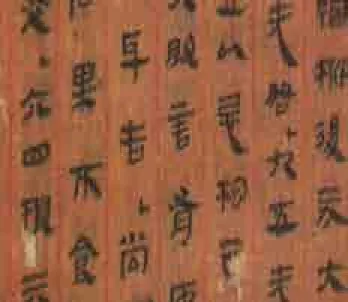

我们把隶书分为两种,第一种是上述成熟的八分书,第二种即之前过渡时期的早期隶书。顾名思义,早期隶书的时代比成熟隶书要早。大体可以认为,成熟的八分书在东汉中后期,而早期隶书在西汉和东汉早期。早期隶书,是隶书的萌芽状态和初始时期,还存有篆书的一些特点,波磔还不太鲜明,体式有些纵方。当然,这个过程也是动态的,有一个由不成熟到成熟的过渡过程。20世纪相继出土了一大批关于早期隶书的书迹,且以墨迹为主,让今人大饱眼福,视野超越古人,一览两千年前的书写原貌。其中,有两种非常典型,一种是帛书,一种是简牍书,名称都与书写材料有关,合称为简帛书。

第一种早期隶书为帛书,时代相对较早,集中在西汉早期。帛是一种质地精细的布,是一种当时比较珍贵的书写材料。最具代表的帛书出土于湖北马王堆汉墓,故称马王堆帛书。马王堆帛书的字,非常有特点,个头有的扁,有的方,还有许多字带有一条长长的大尾巴。这条大尾巴,可将其视为篆书向隶书过渡的标志。它的线条逐渐加粗,最后提笔出锋,与八分书的雁尾十分相似,只不过受篆书的影响,方向向下。马王堆帛书的笔法相对比较简单,字不是很大,笔画藏头护尾,粗细匀一,布局停匀,左侧的撇收起来,而右侧的捺往下甩,已经有了抑左扬右的趋势。

第二种早期隶书,是简牍书。简包括竹简和木简,就是将竹或木破成扁片,烘干并打磨光滑,以用来在上面写字。牍是1尺左右的木方,把它变成八角形等形状,处理之后可以在上面写字。汉代简牍书的种类比较多,因时代不同风格变化很大,但总体来说是向成熟的八分书过渡。较早的汉代简牍,比较有名的有马王堆竹简、凤凰山汉简等,隶书的特点初现端倪,但未脱离篆书的束缚。此后简牍多集中于西汉中后期,典型者如居延汉简、敦煌汉简、河北定县汉简、甘谷汉简等,字形渐扁,雁尾更加成熟,但与八分书相比,体式还比较自由。东汉早期也有简牍书出土,如敦煌汉简和居延汉简。需要注意的是,时代较晚的汉简的书写日渐草率,勾连较多,虽然还有很多隶书特点,但已初具章草雏形,是一种混合的书体。简牍隶书的特点可以据八分书为标准,来加以比较,这样便可以在笔画和结体两大方面,看出一条大致清晰的发展线索。