中印“国家一资本”比较分析:以国家石油公司海外投资为例

2016-01-21张昕

张昕

摘要:基于“国家一资本”关系的政治经济学框架,比较中国和印度两国国家石油公司在国际能源市场上的不同表现。和印度相比,注重国家财富积累的国家行为和国内监管体系上的竞争性管制导致了中国国家石油公司之间更强的竞争性和更主动的海外投资动力,同时,经济外交与企业商业战略的结合也使中国国家石油公司的海外投资具有比印度同行更迅速、地域覆盖更广泛、更多风险偏好等特性。

关键词:国家石油公司;海外投资;国家资本关系;竞争性管制

中图分类号:F272.3;F123. 15文献标识码:A文章编号:0257-5833(2015)09-0022-10

一、问题的提出

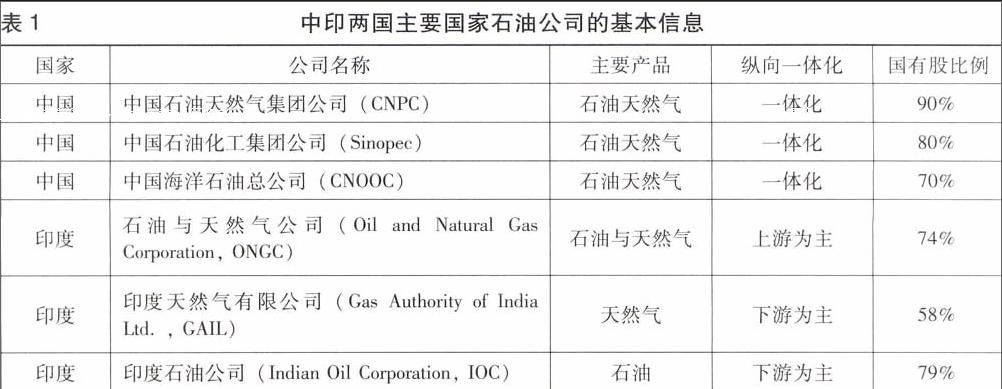

同为高速增长的新兴经济体,中国和印度都面对日益扩大的国内能源缺口。两国的国家石油公司(见表1)很自然会承担起开拓海外能源市场、确保国内能源供应稳定的职能。考虑到2009年印度原油进口依存率已经达到81%,而中国在2013年原油进口依存率刚超过60%,印度的国家石油公司应该更积极地在海外寻求能源来源,但是,两国主要国家石油公司在海外市场的表现恰恰相反。从1995年到2010年的15年间,印度国家石油公司在海外能源上游市场的投资速度比中国同行要慢得多、地域分布上也更有限。在国家层面,中国利用海外资源保证国内能源安全的表现也明显领先于印度,以至于在2005年关于改革能源产业、重组国家能源企业的讨论中,印度财政部长奇丹巴拉姆(Palaniappan Chidambaram)敦促印度主要的石油公司要增强实力,以便和中国在争夺全球最好的能源资源上展开竞争,而印度总理曼莫汉·辛格(Manmohan Singh)也明确提出,“中国的能源安全规划走到了我们的前面……印度不能再安于现状了”。

如何解释两国国家石油公司在海外投资上的差别?笔者主要研究中国和印度这两个主要新兴经济体之间不同的国内“国家一资本”关系,特别是作为国有资本代表的国家石油公司的治理结构如何影响这些公司在国际能源市场上的表现。基于国内“国家一资本”关系的政治经济学比较框架,笔者尝试解释一国国民经济的内部体系性特征如何通过国家石油公司这样的主权投资者体现于这些经济体在国际市场上的行为。罗伯特·吉尔平(Robert Gilpin)认为,“尽管不同国家的政治经济国民体系在诸多领域都各不相同,但是以下领域内的差别值得特别重视:(l)国民经济行为的主要目的;(2)国家在经济中的作用;(3)企业部门和私营商业实践的结构”。笔者对此加以扩展,针对具体研究对象提出如下的逻辑因果链:国家性质和国民经济的治理结构决定了国家石油公司的治理结构和国家与国家石油公司之间的关系,然后进一步影响到这些能源公司在海外的经济行为。中国和印度作为新兴经济体,虽然国家在国民经济的调控中都扮演了重要的角色,但是国家对能源产业和国家石油公司的治理方式却仍然有着鲜明的差别,同时,国家和国家石油公司之间的“委托一代理”关系存在多种可能性。这样的差别是各国国民经济长期变迁和近期政策变化的综合结果,最终又反映在这些国家石油公司介入国际能源市场的方式上。

二、中国的企业改革与国家石油公司治理结构

1、改革的起点与背景

以计划经济为起点,中国城市和工业部门的经济改革开始于20世纪80年代中期。最初的改革重点是在企业层面增加物质利益的激励作用,以及作为过渡手段的“双轨制”。在不引入大规模私有化的前提下,国家逐步允许包括外资企业和乡镇企业在内的新经济组织进入传统上完全为国有企业控制的领域。自20世纪90年代中期开始,经济改革的重点转向对国有部门大规模劳动力进行重组和国有部门多种形式的产权改革。这一阶段公司化、私有化和破产制度的引入迅速削减了国有工业部门在中国经济中的份额。但从20世纪90年代后半段开始,中国开始逐步重新加强对工业经济中重要部门的掌控。1997年在时任国务院副总理朱镕基的推动下,中央政府推出了“抓大放小”的政策,将主要产业的国有资产集中于大型国有企业中,削减这些企业中的不良资产,同时将大量中小企业实行多种形式的产权改革。此后,这样的政策进一步发展成为建立几百家“国家队”企业的政策,政府试图将这些企业转变成为在国内具有赢利能力、在国际市场也具备竞争力的工业巨人。

2、中国能源产业的治理结构

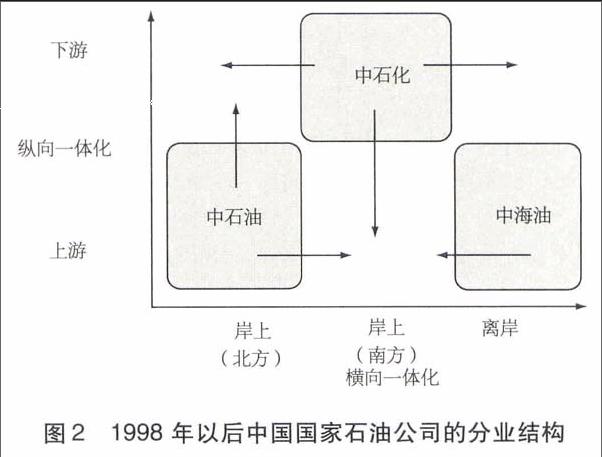

中国国民经济体系体现在企业层面至少可以分成三个梯队,其中的顶层是20世纪90年代以来工业结构改革的成果:即在一部分战略产业部门,国家有意识地创设寡占结构,由少数几家“国家队企业”控制这些战略产业。一方面,非国家企业很难进入这些产业;另一方面,同一战略产业内部不同“国家队企业”之间又存在“有控制的竞争”。这样,寡占竞争的产业结构在多个产业部门都可以观察到,比如电信、银行、航空、电力、汽车以及石油和天然气产业。中央政府相关部门近期公布的政策导向表明引导类似产业结构生成的政策将延伸到更多的产业部门。

从国家管制的角度看,中国能源产业的管制结构也反映出中国国民经济自20世纪80年代中期开始逐渐稳定的一个重要特征:竞争性的管制(Competitive Regulation)。类似的逻辑在其他领域已经有所论述。在经济学领域,张五常在《中国的经济制度》中就认为中国20世纪80年代开始逐渐稳定的县与县之间的“县际竞争”是“中国模式”的最重要特征之一,是改革开放以来中国高速经济增长的主要制度成因。黄宗智等人推广的“分权的威权”模式也是类似的逻辑。但是上述概念都集中在中国经济中地方政府作为经济单位的平行竞争上,而笔者描述的“竞争性管制”则集中在同一层级的行政管制机构间的平行竞争。

20世纪80年代中期开始的行政制度改革使得中央权威以下没有一个统领全局、有权威的机构,行政级别制度加上各个条块之间的职权分工使得不同行政管理机构经常需要通过激烈的行政博弈来达成政策共识。同时,财政预算权力的下放进一步鼓励了行政官员的企业家行为,将许多行政单位转变成为事实上独立或者半独立的经济单位。各个官僚行政单位有动力建立隶属于自己的经济单位来获得经济利益。因此,中国政治体制中决策机制和官僚机构的改革减少了自上而下的垂直控制,并增强了水平层面的官僚竞争,尤其是对于经济资源的直接竞争。针对同一管制对象(比如某个产业),中央政府有意识地创设多重竞争性的管制主体,或者竞争关系的行政监管体系。中央政府鼓励这样结构的出现,或者是为了鼓励制度创新,或者是作为对不同利益的妥协。而20世纪80年代以来的财政改革强化了一些行政部门的经济意识,从而又进一步促进了不同监管部门之间的竞争。这样,行政多重监管下的寡占产业结构在多个经历过大规模产业重组的产业中都有所体现,比如银行、通讯和能源等。