农村公共政策执行中监督强化的底层逻辑

2016-01-19陈文琼

陈文琼

摘要:村镇两级是政策执行的直接推动者,也是政策效果自下而上反馈的第一个环节,这一反馈的真实性直接影响到政策监督的有效性。在发达地区富人治村的背景下,村干部对体制及体制资源的依赖性减弱,镇村两级的干部从偏闭合型关系向非闭合型关系转变。此外,基层政权深度嵌入村庄:以联村干部等为主的基层组织建设作为组织基础,在镇村之间有效化解信息不对称等的难题;通过对联村干部进行目标责任考核,增加其推动政策落实的压力和动力。从而形成以基层政权深度嵌入村庄为基础的非闭合型乡村关系,这种乡村关系构成了政策监督强化的底层逻辑。

关键词:政策监督;富人治村;联村干部;乡村关系;底层逻辑

中图分类号:C912.28;F325.4文献标识码:A 文章编号:1009-9107(2016)01-0126-07

一、文献综述

(一)政策监督领域的既有研究成果

1.公共政策监督的理论探讨。陈振明、宁骚等国内学者从政策监督的概念上做了讨论,前者认为公共政策监督是监督主体从一定的制度、法规的依据出发,对政策系统的运行,包括政策的制定、执行、评估、终结活动进行监视和督促的行为[1]。宁骚认为公共政策监督是为了确保政策过程中各项活动的合理性、合法性和有效性,及时纠正各个环节中出现的偏差,提高决策目标的实现程度,保障公民和组织的合法权益,有必要对政策进行过程中的各个环节进行检查、督促、指导和纠偏[2]。

陈庆云等对影响公共政策的因素做了探讨,认为影响因素在于政策目标的多元性和弹性、政策的多样性和影响的广泛性等等[3]。董强、李小云则对政策监督的5个构成要素——即政策监督的主体、对象、程序、内容和结果——进行了划分,并通过分析这5个构成要素自身的特点既相互之间的关联来讨论它们对政策监督强度的影响,得出利益链条、关系网络以及压力型体制等共同导致了政策监督的软化[4]。

本研究也将继续在农村公共政策执行的过程中来讨论公共政策监督,将取公共政策监督更为狭窄的定义,即将其视为政府监督、指导和督促政策的执行者以期实现政策目标的过程。

2.政府间关系研究的视角。关于政策执行过程中监督的研究中许多学者都是在压力型体制下,从政府间关系的视角来讨论的,他们得出的一个具有共性的结论是,在上下级之间形成了一个紧密的合谋性共同体,共同掩盖一些政策执行的真实情况应付自上而下的政策监督,这种紧密的合谋性共同体在周黎安的地方官员晋升“锦标赛”的论证下更加成为牢不可破的同盟,使得“政策执行过程中的监督软化”成为看似无法扭转的定局。

董强和李小云认为在政策监督的主体和政策监督的对象之间存在一个“利益链条”,即“政府部门利益化”,而且这种利益链条在压力型体制下会倾向于越来越紧密,即便是在政策监督指标明晰的情况下也能软化政策监督[4]。王荣武、王思斌通过对乡村干部之间的关系进行讨论,区分出几种乡村干部之间交往的类型,即“上、下行工作交往”和“上、下行私人交往”,并在描述这几种类型的交往特征之上建构了乡村干部之间的交往结构,认为在20世纪90年代的河南存在一种乡村利益共同体,这种利益共同体削弱了政策监督[5]。艾云认为上下级政府间存在“非正式组织行为”,如“造假”、“接待”、“陪同”甚至是“越级求助”等,指出这种“非正式组织行为”导致了自上而下的计划生育政策监督无效率[6]。

上述研究有一个这样的整体判断,即政府间以及乡村之间在体制及体质资源的约束下呈现为一种上下级的关系,这种上下级的关系同压力型体制和层层加码的目标责任制一道,都是形成各层级间共谋的关键因素。这个解释框架似乎注定了政策执行过程中的监督软化是必然后果,但笔者认为,关于农村公共政策的监督可以从乡村关系上寻求突破。

(二)乡村关系领域的既有研究成果

受制于村干部的特殊性,乡村之间的关系不是严格意义上的上下级关系,所以就不能笼统的把乡村关系对政策监督的影响包含在政府间利益共谋的路径下讨论,而必须单列出来。学界已有的对乡村关系的讨论主要有以下两个维度:制度维度和实践维度。

1.制度维度。《村委会组织法》给予学界从制度上讨论乡村关系的契机,该法第一次明确提出乡村之间的关系是一种指导与被指导的关系,从此就有了乡村关系究竟是领导关系还是指导关系的争论。徐勇认为,即使在村民自治下也应是村务自治、政务由乡镇领导的乡村关系[7],后来提出了修正观点,即“若政府需要村委会协助工作,则应根据工作量支付相应的报酬”[8]。景跃进则指出:“只要村委会承担着来自上级政府的行政管理任务,那么,他们的关系就非常可能具有领导与被领导的特征,而很难保持指导与被指导关系的性质”[9]。

2.实践维度。吴毅最早明确提出应该跳出指导与领导的思维陷阱,应该把思考的着力点放在“乡村两级政权在基层行政过程中是否能够有效配合,将国家的方针政策和行政任务落实到农村基层”[10]。董磊明则在实践层面以区域的经验为基础,指出《村委会组织法》并没有改变苏北基层乡村关系的实质,村民自治的实行并没有使村干部与村庄成为一体,税费时期乡村干部抱团的现象并没有改变,因此对乡村关系的研究应该抛开《村委会组织法》,下沉到经验层面,整理出现实中乡村关系的形态[11]。贺雪峰、苏明华在此基础之上提出了用区域比较的视角对乡村关系进行梳理,在指出影响乡村关系的三大因素基础上提炼出三类乡村关系的形态[12]。

以上对乡村关系的研究为本研究提供了重要的学术前提,本研究将以S镇的农村公共政策在落实过程中乡村两级的配合情况为基础,继续在实践维度上对S镇的乡村关系进行一个抽象的提炼,研究这种乡村关系对农村公共政策执行过程中的监督力度所产生的影响。

二、问题意识

在以往的农村政策执行的监督中,往往存在着诸多困难,导致政策监督软化,从而难以及时纠正政策执行的偏差:始于20世纪80年代的计划生育政策就是一个很好的例证。这些困难包括:镇村之间的信息不对称,即镇里没办法及时、真实地掌握政策在村里落实的具体情况;乡村之间存在着“上、下行私人交往”,容易在乡村之间形成利益共同体,产生乡村合谋共同应对自上而下的政策监督,导致政策监督从底层就开始软化。

但从总体上来看,S镇不仅没有出现政策监督软化,反而呈现出政策监督强化的迹象。这种强化体现在:镇政府能及时掌握政策执行的实际情况,并能迅速采取措施进行应对;而且没有一个明显的、阻碍信息上传的“非正式组织”,从而减少了信息上传失真的可能。这种强化的结果是政策执行到位,政策效果突出:村庄的五水共治工作已经克服了相当的困难,正在全面铺开,最明显的是村庄的河道整治工作成绩显著,以前脏、淤、臭的水沟如今已经变成轮廓清晰、两岸契石、河道疏通、河面整洁的风景;一户多宅整治中的重难点是拆违工作,凡属政策允许范围之外的都属于违章,都要拆除,特别是影响道路交通、河道整治的要重点拆除。2014年9月开始到年底的任务是以全村人口为基数,每人次25个平方,春节前累计完成80%。这种显著的成绩离不开强有力的政策监督来确保政策落实,因此,本研究主要是想回答:在S镇到底存在着一种怎样的“秘密”在推动底层的政策监督强化?

三、以基层政权深度嵌入为基础的

非闭合型乡村关系

(一)联村干部与基层政权深度嵌入

1. 以联村制度将行政任务目标责任化。S镇2000年以来就一直有联村制度,设立这项制度是为了实现基层政府对乡村社会的控制,虽然这个制度在S镇的不同历史阶段发挥着不同的控制作用,但都致力于完成自上而下的行政任务:比如在“稳定压倒一切”的阶段,联村制度的中心任务就是维稳,要及时掌握村庄的不稳定因素,将各种上访的可能消灭在萌芽状态;在当下联村制度的中心工作是完成“三改一拆”、“五水共治”的政策任务。中心工作由镇里的每一个机关干部分条、分线、分块在全镇37个行政村落实下去,由党委干部划片负责,片下面设指导员,指导员下面是具体负责联村的干部,联村干部由镇里中层及以上的干部担任,每个村都有其对应的联村干部。中心工作与联村制度高度联合,把中心工作落实到个人。

例如,为响应“三改一拆”的号召,S镇2014年9月至2014年12月,要在全镇开展“拆违治违”工作,工作以全镇农村人口为基数,平均每口人计划拆除25平方米,责任到每一名联村干部身上:即联村干部所联的村庄有多少口人,就得相应完成多少个平方米的拆违工作。

联村干部的联村工作有两大块,一块是常规工作,包括日常的走村入户,每周三上午在所联的村庄走访、每周写两篇民情日志、需要的时候参与调解村庄内部的纠纷等日常的规定性任务和村庄常规工作的非定期参与,占考核比重的30%。另一块是中心工作,联村干部联村的中心工作取决于镇政府的涉农中心工作,与村庄相关的中心工作也占考核比重的30%。当中心任务完成的不理想时,镇政府通过通报批评、目标考核、限制晋升等方式给联村干部施加压力,联村干部在强压之下反复亲自参与到一线的政策执行过程之中监督和督促政策执行的主体,即村干部。

2. 引导村庄主职干部的选举。“因为联村干部替代不了村干部,中心工作的落实需以村干部为主力,所以镇里要想办法帮助村里选出配合工作而且能力很强的村干部”,这基本上是S镇在长久以来的联村工作中形成的共识。

因为镇里在选举实施之前就通过走访、调查有了自己的意向,S镇组织办会尽力引导选出的主职村干部,尽量使所选村干部是符合镇政府工作需求的干部。具体做法有:下村找村民代表和村民谈话、劝相关候选人退出竞选、当支委委员确定后找他们谈话等。如果采取了这些做法还是选不出合适的人选,就考虑暂停选举,给村里指定一个临时的负责人。

3.基层政权深度嵌入村庄。S镇更为突出的特点在于以联村干部为桥梁将基层政权扎根在村内,这种基层政权对村庄的渗透不是临时的、偶发性的,而是连续的、制度性的渗透。

S镇政府通过将镇里的中心工作目标责任化,将责任和压力具体到每一个联村干部身上,让他们想办法去把镇里的中心工作同时变成村里的中心工作,否则中心工作就没办法落到实处。因此,中心工作必须由联村干部牵头、督促、引导,不断地让村干部感受到上级部门对该项工作的重视。

除了落实阶段性中心工作之外,联村干部还需要对村里的各种矛盾、尤其是让村干部和镇里都比较头疼的农户——即常说的“钉子户”、“上访户”——的详细情况有一个基本的把握,尽力与村干部合作将各种矛盾解决在萌芽阶段,当“上访”发生时能减少在“接访”过程中信息获得、信息校对所需要的时间成本,降低失误的风险,实现基层政权对村庄控制的强化。

(二)“富人治村”促成非闭合型乡村关系

1.S镇的村庄治理现状。当下S镇的37个行政村普遍存在选不出好的村干部的问题:主动要求当村干部的人素质不高,甚至是老上访户,这样的人不可能把村管好;能人干部少,村庄工作对能人缺乏吸引力,当村干部“吃力不讨好”;村里的村干部大都是维持型村干部,特征是不会主动谋发展,导致全镇村庄治理呈现一个橄榄型的结构,即“两头小中间大”。

S镇治理好的村都存在这样一个共同特点,即村庄的主职干部至少有一个是村里公认的 “富人”。他们不图国家给村干部发的那点补贴,也不图村集体的什么好处,因为很多村根本没有什么资源,他们若要把村里建设好、管理好多半是要亏本的:S镇的Z村是全国文明村,他们的书记HLY在当书记的近30年间,累计为村集体建设事业捐款42万元,国家发给她的工资她都捐出来用作村两委的日常开支,此外还发动自己的弟弟(非Z村村民)为Z村捐款;S镇的市级文明村C村的书记和村长都是办厂的老板,他们自己筹集整治村里脏乱差的河道,为村民做了很多好事;S镇L村书记LJD当书记有22年之久,他是村里最大的老板,22年来以小家济大家不下百万,协助区政府在2个月内完成了3 000亩的征地任务,也为村里向镇、区两级政府争取了很多项目和资源。

2.中心工作对“富人治村”的需要。S镇倾向于推举富人当村干部,因为富人有着如下优势:比如因为他们有着经济资源上的优势,所以可以不必在乎“三年村干部,低保边缘户”的“一般定律”,不仅如此他们还可以为乡村集体大量的捐款,为村里做好事;因为他们有着广泛的人脉资源,不论是在筹资的时候,还是在向上争取项目的时候都在政府资源有限的情况下有着相当的优势,同时还可以帮助摆平村庄工作过程中遇到的各式各样的阻力,甚至还因为他们有钱,所以才不会贪污村里的钱而具有道德上的优势。

S镇组织委员ZHF说:“村民没有一定的经济基础,他们也不想当村干部,有些工作也没办法开展,村干部总有一些关系要去维持,要维持就要有消费能力,比如发动老板捐款就得请老板吃饭。所以镇里也在挑经济实力比较好的人,比如有一个村的书记是化妆品公司的老板,给村里捐了50万元建设文化大礼堂,毕竟镇里的资源是比较少的。”

在S镇评价一个村子的好坏有三个方面的标准:首先是人文环境,即村民的性格、观念、素质,以及社会和谐程度;其次是自然环境,主要指清洁卫生状况,河道治理的状况等等;最后是政治环境,一个村里的干部想把村里搞好、而且有能力把村里搞好最重要。在经济缺位的大部分村庄,政治环境是人文环境和自然环境的决定性因素,很显然人文环境和自然环境是从S镇的中心工作中衍生出来的评价指标,而政治环境的关键又在于有没有一个有钱而且又非常有责任心的主职村干部。所以,S镇的中心工作突出了“富人治村”的重要性:中心工作往往具有任务重、矛盾多、情况复杂、时间短等特征,镇里完全不能单靠自己的力量去完成,所以必须依赖有着更广泛的群众基础和丰富的资源可以用来稀释工作推进的过程中可能产生的各种阻力和矛盾的富人村干部。

3.联村干部与村干部的合作关系。联村干部与村干部的关系是影响将乡镇中心工作转化为村干部之中心工作的关键因素。例如,S镇在推进河道整治工作时,联村干部就经常连同村干部一道在河边走走转转,他们必须能十分细致的掌握村里的清洁卫生状况,和村干部像朋友一样倾诉自己的压力,督促村里将河道整治落到实处,发现垃圾就及时清理。联村干部亲自督促是要将上面对此项工作的施加的压力尽力传递给村干部。

第一,镇对村的压力传递受阻。在联村干部督促村干部完成中心工作时,并不能强硬地给村干部施加压力,因为缺乏压力输入的路径。这种压力输入的路径以村干部对体制及体制资源的依赖为基础,换言之,压力的输入以村干部同乡镇政府之间结成利益共同体为前提。换言之,中心任务虽然要以村干部为主体,却仍然必须要有联村干部牵头,联村干部要能起到把镇一级的中心工作同时变为村干部的中心工作的作用。

第二,联村干部处于劣势的合作关系。联村干部要经常拍村干部的马屁,要看他们的脸面。联村干部不能直接命令村干部,“像我们的领导对我们说‘你给我去完成这种话是不可能说的,因为他(村干部)的工资不是我们发的,他也不是我选的、任命的,他没必要对我负责”。

党政办的CJJ说:“村干部觉得工作难做,大不了不干了,专心去搞企业,但是我们联村干部只有这一个饭碗”。S镇政法办人武部副部长LJF说:“比如像‘拆违控违工作尤其需要联村干部介入,因为村干部毕竟不是国家工作人员,他们对国家政策有自己的想法,他们就是村里的人,有些事情还是抹不开面子,联村干部作为国家的工作人员,又不是村里的村民,可以在做工作的过程中充当恶人的角色。所以村干部做的是群众工作,联村干部做的是恶人工作。”

联村干部同村干部平起平坐,绝对不是上下级,而是合作关系,合作的关键在于联村干部必须依赖村干部掌握村社治理资源。所以联村的中心工作必须以联村干部牵头、督促,以村干部为主体,双方合作取长补短。

第三,合作关系的非闭合性。联村干部为了工作开展的需要会争取主动的同村干部建立相对密切的私人关系,但是这种私人关系却并不会造成王荣武、王思斌所概括的“上、下行私人交往”会造成政策执行偏差和政策监督软化的那种后果。原因在于,王荣武、王思斌所概括的“上、下行私人交往”主要指利益上的往来,而S镇这种没有利益关系、非利益同盟的关系产生的关键在于其中的一方——即村干部——没有结利益成同盟的意愿,作为“富人”,他们对体制及体制资源的依赖性并不强[5]。另一方面,联村干部和村干部之间的这种非同盟的合作关系具有相对的非闭合性:即村干部在当联村干部接受检查、考核时没有必要为他庇护,帮他应付,二者之间的信息无法对外封闭。因此,联村干部能做的就是尽力的争取村干部的合作。

4.乡村关系的非闭合性。因为联村干部作为体制和体制资源的代表,也是基层政权在村的代表,所以这种非闭合性是可传递的,即它同样也可以用来概括S镇的乡村关系。乡村关系非联盟不闭合的状态决定了村干部同样也不可能成为乡镇一级在应对上级检查时的同伙,不会同上级一起应付;所以这种关系会反过来刺激乡镇一级更努力的落实政策,更严格的从底层做好政策监督。

四、政策监督强化的底层逻辑

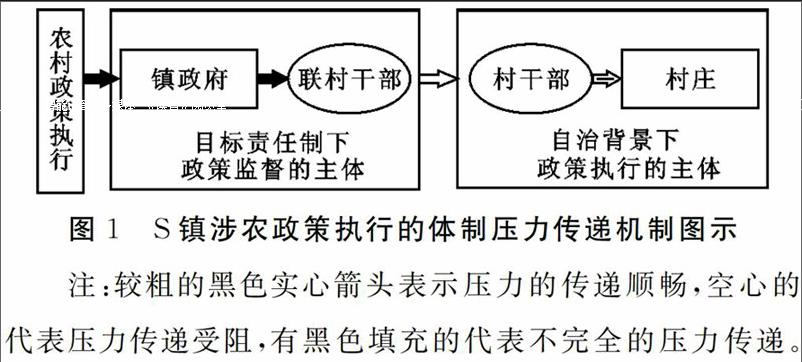

以联村干部为载体的基层政权的深度嵌入型乡村关系与非闭合型乡村关系,对于政策的监督而言具有同等的重要意义。对于政策执行而言非闭合型的乡村关系必须要有基层政权深度嵌入的乡村关系为保障,否则,由于压力传递受阻(如图1所示),镇一级的中心工作难以顺利变为村干部的中心工作,此时作为基层政权代表受到体制的强大压力的联村干部若缺位,后果极有可能是“脚踩西瓜皮”。而有了基层政权有效下渗作为基础,若此时的乡村关系具有闭合性,即乡村之间在“上、下行私人交往”中结成联盟,村干部包庇联村干部,共同向乡镇一级传递失真信息,或者与镇政府一道共同应付上级检查,导致真实信息被掩盖,最终导致基层政府以及上级政策部门实施的政策监督软化。

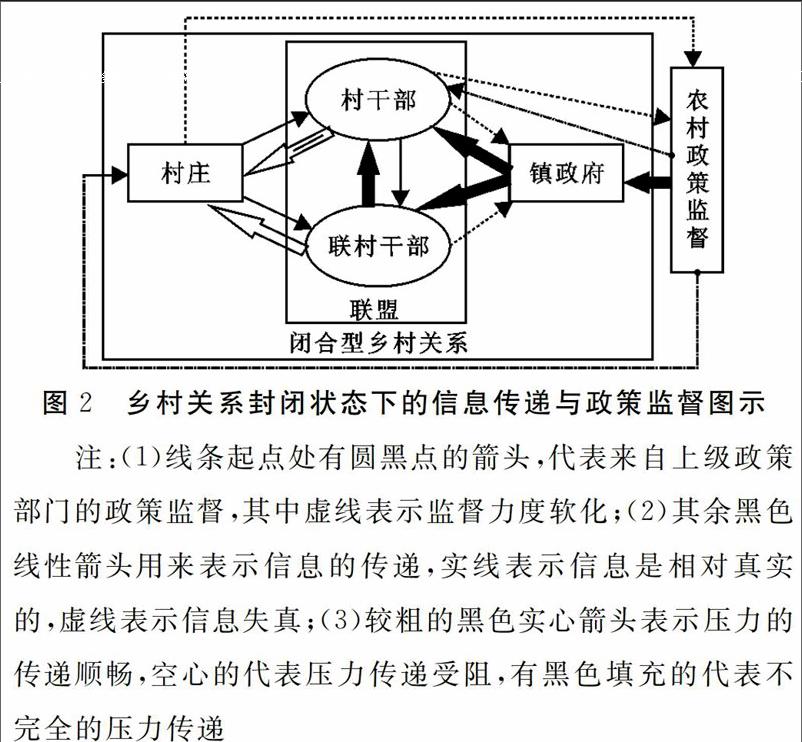

在联村干部和村干部结成联盟的状态下(如图2所示)——也即村干部对体制和体制资源有着较强的依赖——形成了一个实心的闭合圈,无论是镇政府还是更高层级的政策监督部门都难以从中获得真实的信息,即信息是虚化的(用虚线箭头表示)。

更高层的政策监督部门通过压力型体制可以自上而下的传递政策执行的压力;同时,由于乡村之间的联盟闭合关系,这种压力也能顺利通过联村干部或者直接由镇政府传递下去,但是这种传递的闭合性前提是镇政府必须包庇村干部在执行政策的过程中所采取的各种谋取私利的行为,所以难免在政策执行过程中出现偏差,乡镇为了掩盖这些偏差,共同应付自上而下的各项检查。最后,受制于乡村关系的闭合性,联村干部的职能不仅是虚置的,甚至是加重政策执行偏差的因素之一,因为他们作为基层政权的末梢也要参与“分赃”。

同样以基层政权深入村庄为前提,但在非闭合型乡村关系之下,村干部对体制及体制资源没有明显的依赖,村干部没有同联村干部之间联盟的行为倾向,所以就不会在镇政府和村干部之间造成信息失真的可能,村干部也没有义务要向上级政策监督部门传递失真消息。同时,这种关系非闭合型的另一个特征是,乡镇一级的政策执行压力难以传递到村干部身上,所以乡镇政府只能向联村干部施加更大的压力,促使联村干部对村干部进行反复的督促,图中联村干部既是监督和督促村干部执行政策的一线监督者,鉴于联村干部通村干部在中心工作中的非联盟合作关系,联村干部必须同时也是一线的政策执行者,所以联村干部也必须接受来自他的直属领导即镇政府的政策监督。整个过程都促使乡镇全力落实农村公共政策的中心任务,在政策执行的过程中,于村干部、联村干部、镇政府之间形成了一个不断循环的信息“传递—反馈—督促—纠偏”的过程,最终在这个过程能通过实现了政策监督的强化,同时一定程度上避免了政策执行的偏差。

五、总结与讨论

发达地区乡村社会的政治生态与中部地区乡村社会存在很大的区别,从政策监督的角度来看,形成了以基层政权深度嵌入为基础的非闭合型乡村关系:富人治村生态下,村干部对体制及体制资源的依赖性减弱,乡村两级的干部从上下级的关系向指导与合作关系转变,这种转变导致的结果即“上行私人交往”丧失了生成的土壤,这为政策监督的力度和效度在底层做了一个有力的保障。基层政府通过基层政府的组织设计,即乡镇干部包片、指导、联村制度设计,来弥补乡村两级信息不对称的难题,在“上行私人交往”土壤丧失的背景下,制度设计可以较客观地按章行事,他们的主要职责是上传下达,推行自上而下的政策,并且受到目标责任制的监控。再者,基层政府自上而下进行政策执行时,有了能照章办事的组织基础,依靠联村干部进行政策执行中的监督,通过软硬兼施的一系列策略督促村干部或者与村干部合作来落实政策要求,并照实向镇里传达政策落实情况,以采取相应的对策确保政策落实。最后,乡村关系的非闭合性,是以没有形成乡村利益共同体为前提的,所以乡村之间难以形成共同应对上级检查的庇护机制,也即真实信息向上级有关部门的传递是相对畅通的。通过以上四点可以看到,政策执行过程中监督强化存在一个由乡村关系构成的底层逻辑。

不论是政策监督领域还是乡村关系领域,都还有很多值得研究的话题。以政策监督为例,以往学界对政策监督的讨论局限于上下级的政府间关系之内,但是可以从当下有些地区非上下级的乡村关系来为农村公共政策监督所面临的困局找到突破口。此外,网络时代开启以来已经在政策议程设置、政策监督等领域掀起了一场变革,使得政策监督不必仅存在于政策执行的过程之中,还可以进入政策制定的过程等领域。再者,因为“富人治村”的负效应被广泛的认同,所以深化对以基层政权的深度嵌入为基础的非闭合型乡村关系,如果脱离了“富人治村”之后还能否存在,这一问题的讨论就显得必要。最后,由于将联村制度及对联村干部的考核与政府“中心工作”的紧密结合,却仍然没有重视“基层民主权利与民主自治之间的互动与协商”[13],因此乡村两级在回应村民诉求上的有效衔接就还有继续讨论的空间。

参考文献:

[1]陈振明.公共政策分析[M].北京:中国人民出版社,2003:303.

[2]宁骚.公共政策学[M].北京:高等教育出版社,2003:406.

[3]陈庆云.公共政策分析[M].北京:北京大学出版社,2006:210212.

[4]董强,李小云.农村公共政策执行过程中的监督软化——以G省X镇计划生育政策的落实为例[J].中国行政管理,2009(12):7781.

[5]王荣武,王思斌.乡村干部之间的交往结构分析——河南一乡三村的调查[J].社会学研究,1995(3):2534.

[6]艾云.上下级政府间“考核检查”与“应对”过程的组织行为学分析——以A县“计划生育”年终考核为例[J].社会,2011(3)6887.

[7]徐勇.中国农村村民自治[M].武汉:华中师范大学出版社,1997:213.

[8]徐勇.乡村治理与中国政治[M].北京:中国社会科学出版社,2004:75.

[9]景跃进.国家与社会边界的重塑[J].江苏社会科学,1999(6):2729.

[10]吴毅.不同语境下的乡村关系[J].探索与争鸣,2004(8):2123.

[11]董磊明.乡村关系、税费改革与村民自治——来自苏北地区的调查[C].公共财政与乡村治理学术研讨会论文集,2003.

[12]贺雪峰,苏明华.乡村关系研究的视角与进路[J].社会科学研究,2006(1):512.

[13]胡建华.宪政视野下农村民主管理制度运行的反思[J].西北农林科技大学学报:社会科学版,2014,14(2):7479.

Bottom Logic of Supervision and Strengthening in Rural Public Policy Execution

CHEN Wenqiong

(College of Public Administration of HUST, Wuhan 430074, China)

Abstract:Villages and towns are not only the direct drivers of policy implementation, but also the first links in the bottomup feedback line. The truth of the feedback directly affects the effectiveness of policy supervision. Under the background of developed areas where villages are managed by the rich, the dependence of system and system resource is reduced and the relationship between town and village is getting nonclosed. In addition, the grassroots regime is deeply embedded into villages. The village cadres from town as a foundation for organization can effectively dissolve the problem of information asymmetry. Target responsibility appraisal through the village cadres can increase the pressure and motivation to promote policy implementation. Thereby the nonclosed relationship which the grassroots regime is deeply embedded into villages can be formed. That relationship composes the bottom logic of supervision and strengthening in the rural public policy execution.

Key words: policy supervision; village managed by the rich; village cadres from town; relationship between town and village; bottom logic