新生代劳动力供给变化对制造业升级的影响研究——基于新生代劳动力供给和制造业细分行业数据的实证

2016-01-18阳立高,龚世豪,韩峰

新生代劳动力供给变化对制造业升级的影响研究——基于新生代劳动力供给和制造业细分行业数据的实证

阳立高,龚世豪,韩峰

(长沙理工大学经济与管理学院,湖南长沙410076)

摘要:随着“婴儿潮”期出生人口的加速老龄化,80、90后新生代劳动力渐成我国的主体劳动力。然而,新生代劳动力择业行为具有典型的“去制造业化”、“高端化”和“服务化”等特征,这将对我国制造业发展产生深远影响。运用1995-2014年我国新生代劳动力供给和制造业细分行业数据,通过构建VAR模型,对新生代劳动力供给变化影响制造业升级的效应进行实证检验,结果发现:新生代劳动力供给数量与质量变化对低端制造业的影响显著为负,且系数较大;对中端和高端制造业的影响显著为正。这说明,随着新生代劳动力供给数量的变化和平均受教育年限的增加,已使低端制造业失去了传统比较优势,但却为中高端制造业的较快发展提供了良好条件。因此,要顺应新生代劳动力供给变化,通过政策顺势促推制造业向和新生代劳动力供给变化相协调的产业高端升级。

关键词:新生代劳动力;供给变化;制造业升级;实证检验

收稿日期:2015-07-11修回日期:2015-10-08

基金项目:国家社科基金项目“劳动力供给变化影响制造业升级的机理及政策研究”(13CJL058);湖南省软科学计划重点项目(2015ZK2006);现代服务业发展与湖南新型城镇化协同创新中心资助项目;湖南省国际经济与国际工程管理研究中心基金项目(14IEPM07)。

作者简介:阳立高(1978-),男,湖南隆回人,长沙理工大学经济与管理学院副教授、硕士生导师,经济学博士、博士后,研究方向:人力资本、技术创新与产业发展。

中图分类号:F426

文献标识码:A

文章编号:1002-9753(2015)11-0136-09

Abstract:With the accelerating aging of the population who were born in the period of “baby boom”, the new generation labor of 80s and 90s have been gradually becoming the body of the labor market of China. However, the new generation labor’s job-seeking behavior has appeared the typical “non-manufacturing” characteristics, which should bring in a profound impact for the development of manufacturing. Based on the 1995-2014 year’s datum of the quantity and quality of new generation labor supply, and technology, capital and sub-sectors of manufacturing, by constructing the VAR model, this paper makes an empirical analysis on the effectiveness of the new generation labors supply change on Manufacturing upgrade. We find that the impact of a change of the new generation labor supply quantity and quality on low-end manufacturing is significantly negative and the coefficient is large; the impact on the mid-range and high-end manufacturing are significantly positive. The conclusion shows that with the reducing of the number of the new generation labor supply and by the increasing length of the average educational years of the new generation labor, the low-end manufacturing has lost its traditional comparative advantage, but the mid-range and high-end manufacturing would have a good condition for a rapid development. Therefore, we should comply with the new generation labor supply change, and homeopathy push manufacturing to upgrade, and make its direction of development coordinated with the Cenozoic labor supply changes by carrying out new policies.

Research on the Effect of the Change in New Generation Labors Supply on

Manufacturing Upgrading——An Empirical Analysis Based on the Data of the New

Generation Labors Supply and Sub-sectors of Chinese Manufacturing

YANG Li-gao, GONG Shi-hao, HAN Feng

(EconomicsandManagementCollegeofChangshaScience&TechnologyUniversity,Changsha410076)

Key words:The new generation labor; Supplying change; Manufacturing upgrade; Empirical research

一、引言

随着我国人口结构的转变和人口老龄化的加速,20世纪50、60年代“婴儿潮”期出生的人口将依次开始老龄化,而作为80、90后的新生代将逐步成为劳动力市场的主体。然而,和上代劳动力相比,受核心家庭子女独生化、高等教育大众化、经济持续快速增长和人均收入水平大幅上升等多重因素影响,新生代劳动力供给数量与质量及择业行为正发生深刻变化,新生代劳动力供给已发生根本性转变,主要表现为:新生代劳动力年均供给数量将在相当长一段时期里呈下降趋势,高等教育大众化背景下人均受教育年限的大幅延长,受高等教育人数占比迅速上升,并使新生代就业观念和择业行为呈明显的“去制造业化”、“高端化”和“服务化”新趋势,而制造业升级速度明显滞后于新生代中知识型劳动力占比增速,又导致大学生就业难和企业招工难的双重困境,这都将对我国制造业发展产生深远影响。

一方面,受始于70年代,严于80、90年代的人口和计生政策,尤其是严格的“一胎化”计生政策影响,80、90后新生代人口出生率与人口出生数和50、60后相比均呈明显下降趋势。1980-1999年间的平均人口出生率仅为19.40%,比1950-1969年间33.75%的年平均人口出生率下降了14.35%;50、60后出生人口总数高达44298.36万人,而80、90后出生人口总数为43301.66万人,较50、60后少了996.70万人*根据历年《中国人口和就业统计年鉴》和《中国统计年鉴》数据整理和计算而得。。这样,随着80、90后成为我国的主体劳动力,劳动力供给数量必将长期呈下降趋势,并将对劳动密集型制造业发展形成倒逼机制。另一方面,自改革开放以来,我国经济社会持续、快速发展,家庭收入水平迅速提高,国家大力推进科教兴国战略,高等教育呈大众化发展新态势。在这种情况下,新生代人均受教育水平和受高等教育人数占比都迅速提高。80、90后新生代人均受教育年限为11.82年,比50、60后5.36年的人均受教育年限高出6.46年;而新生代人口中受高等教育人数占比更是高达21.78%,是50、60后2.51%的8.68倍*根据历年《中国人口和就业统计年鉴》和《中国统计年鉴》数据整理和计算而得。。这样,随着新生代劳动力人均受教育年限的延长,我国的人力资本将得到较快积累,成为促进技术密集型制造业快速发展的原动力,并将在很大程度上影响制造业升级速度。

然而,在当前我国新生代劳动力供给有利于产业升级的新条件下,制造业升级速度却仍然十分缓慢,升级速度严重滞后于知识型劳动力占比增速。根据王志华(2012)[1]的测算,我国劳动力素质正以年均27.8‰的速度在提升,新生代劳动力素质提升可能更快,而制造业升级的速度却不足2‰。在这种情况下,一方面,高端制造业没有得到应有的发展,不能为大学生创造有效的工作岗位,既导致了人力资源的极大浪费,又造成了愈演愈烈的大学生就业难问题;另一方面,在劳动力尤其是新生代低端劳动力供给数量迅速下降,劳动力成本急剧攀升的情况下,原本就微利的低端制造业没有适时转型升级,反而呈规模扩张趋势,既难以招到理想成本的工人,导致愈演愈烈的“招工难”和“民工荒”问题,又必将使其利润和发展空间越来越少。因此,在我国新生代劳动力供给发生深刻变化的新条件下,探讨如何顺沿新生代劳动力供给变化,顺势推进制造业升级,具有重要的理论价值和现实意义。

二、文献综述

随着第一个老龄人口增长高峰的到来,我国劳动力供给已于2012年首次出现且将长期延续负增长,多重因素作用背景下新生代劳动力供给发生深刻变化,劳动力供给和产业发展持续成为倍受关注的焦点。纵览现有文献,相关研究主要从以下三个方面展开:

一是探讨劳动力供给数量和劳动力成本对产业升级的影响。威廉.配第和亚当.斯密早就指出,劳动力供给数量是影响产业产出的核心因素。Khyarara(2003)[2]和Banister(2009)[3]等认为,丰裕而廉价的劳动要素是吸引FDI的核心因素,一旦受资国劳动力供给数量下降、成本上升,外资就将往劳动力更加丰富与廉价的地区转移,继而带动东道国产业升级。长期以来,近乎无限供给的劳动力数量和丰富且廉价的劳动力成本成为驱动外商到中国进行投资的源动力[4]。但由于近年来中国劳动力供给数量趋减、成本上升,已导致大量资本外流,全球的制造业中心将逐步从中国转向东南亚、南美及非洲等地区[5]。而彭国华 ( 2015 )[6]基于匹配理论模型的实证检验结果则表明,中国尽管东部地区劳动力比较优势已呈明显下降趋势,但中西部地区仍具有一定的劳动力资源优势。郑伟(2014)[7]运用分要素预测法的预测结果也表明,在中等生育率情况下,我国劳动力供给数量将呈长期下降趋势,将从2013年的10.06亿一直下降到2089年的8.31亿。中国劳动力供给短缺将成为普遍现象,普通劳动力工资持续快速上涨,招工难成为制造业普遍遭遇的困难,且难度将越来越大[8]。中国劳动力供给的“水平效应”递减,而“垂直效应”开始显现,制造业长期依赖的“数量型人口红利”不可持续,必须转移到以人力资本与技术水平提升的内生增长道路上来[9]。都阳(2013)[10]的研究结果也表明,随着劳动力成本的不断攀升,中国传统制造业优势不再,劳动力成本每提高1%,将降低制造业企业利润水平1-3.25%不等。而更为重要的是,随着劳动力供给数量在相当长的时期内呈持续快速下降的不可逆趋势,基于劳动和资本投入的原有粗放型经济增长模式难以为继,人力资本积累,技术效率提升将日益成为全要素生产率的主要来源[8,11]。

二是研究劳动力供给质量影响产业升级的机理及效应。Schultz(1990)[12]认为,产业升级的源动力是技术进步,而劳动力质量的提升日益成为影响技术进步,提高劳动生产效率,促进经济快速增长的核心因素。Romer(1986)[13]和Grossman(1993)[14]等则分别构建了将劳动力素质作为独立内生变量的新经济增长模型,认为数量型人口红利不可持续,经济增长主要由劳动力素质的提高及人力资本积累所推动。Autor(2013)[15]则进一步强调,与技术创新、产业结构相匹配的人力资本,才是经济增长的源泉。中国过于依赖廉价劳动力的传统制造业迫切需要升级,而改善劳动力结构,提高劳动者素质,将“人口红利”转化为“人才红利”是推动中国制造业升级,重获比较优势的根本途径[16]。在国际产业分工低端,劳动成本优势主要表现为劳动力数量的规模优势,而在国际产业分工高端,劳动成本优势则主要表现为劳动者的素质优势[17]。制造业企业的创新能力将随着劳动力成本的上升而不断增强[18]。而当前我国产业升级速度明显滞后于劳动力素质提升速度,恰是导致企业用工荒与大学生就业难的主要原因,产业结构要以人为本,即必须同我国多层次的劳动力素质结构相协调[6]。

三是基于“新生代”的视角分析劳动力供给变化对产业升级的影响。王正中(2006)[19]认为,新生代农民工主要是指1980年以后出生的农村外出务工人员,他们具有受教育程度高、职业期望值高、物质和精神享受要求高、工作耐受力低的“三高一低”新特征,不利于中国制造业发展。人口老龄化加速背景下的中国新生代人口数量下降迅速,不利于产业升级[20]。新生代农民工择业倾向的“去制造业化”、“高端化”与“服务化”趋势将导致中国低端制造业面临日益严重的“招工难”问题;而高端制造业发展缓慢又难以为知识型人才提供合适就业岗位,造成了愈演愈烈的大学生“就业难”问题[21]。而李群(2014)[22]等则指出,随着中国产业升级的不断演进,许多企业和新生代农民工都面临用工与就业的严峻考验。

综合来看:现有文献主要集中于探讨劳动力供给数量、质量与成本变化对产业发展及升级的影响,大多肯定了丰富且廉价的劳动力对产业发展的促进作用,支持中国人口老龄化加速背景下劳动力供给数量减少、人口红利消减、制造业原有发展模式不可持续的观点,并对制造业升级的路径展开了探讨。但较少考虑多重因素作用下新生代劳动力供给数量、质量与择业行为发生的深刻变化对制造业升级的影响,相关实证性文献尚未发现,本文旨在这些领域做出有益探索。

三、指标选取、模型构建、数据来源及处理

(一)模型构建

借鉴李贤珠(2010)[23]的分类方法,按劳动、资本与技术等生产要素对制造业各细分行业发展的贡献度等,将制造业细分行业归为低端、中端和高端制造业三类。而制造业升级主要是指制造业三大类产业中,低端制造业生产总值占制造业生产总值的比重不断下降,中端制造业占比先升后降,高端制造业占比不断上升的动态过程[9]。

借鉴王正中(2006)[19]对新生代农民工的界定,本文认为新生代劳动力指1980年及以后出生的15岁及以上的适龄劳动人口数。受80年代以后核心家庭子女独生化、高等教育大众化及人均收入较快增长等多重因素影响,新生代劳动力年均供给数量较快减少,而人均受教育年限较快增加,经济社会负担相对较轻。相对1980年以前出生的劳动力,新生代劳动力大多具有受教育程度高、职业期望值高、物质和精神享受要求高、工作耐受力低 “三高一低”的新特征。新生代的这些新特征将对制造业发展与转型升级产生深远影响。

因此,借鉴阳立高等(2014)[9]的研究成果,综合考虑新生代劳动力供给数量和质量、技术水平、资本存量等因素对制造业升级的影响,将新生代劳动力供给数量和质量、技术水平、资本作为解释变量,以探讨他们对制造业升级的影响效应。为了让趋势线性化,消除序列异方差和单位差异,在实证检验中采用对数形式,并构建计量模型如下:

在上式中,i表示制造业三大类产业(i=1, 2, 3);t表示时间(t=1995—2014),单位:年;S表示制造业升级;L表示新生代劳动力供给数量;E表示新生代劳动力供给质量,即新生代劳动力人均受教育年限;P代表技术水平;C表示资本存量;α0和εt分别为截距项与随机扰动项。

(二)数据来源与处理

各变量的数据来源、数据整理和处理方法如下:

(2)新生代劳动力供给数量L:根据对新生代劳动力的界定,采用1980-1999年20年间每年新出生的15岁及以上人口数作为每年新生代劳动力供给数量,单位:万人。第t年新生代劳动力供给数量=第t-16年的人口总量×第t-15年的人口自然增长率。数据来源于1980-1999年《中国人口和就业统计年鉴》。

(3)新生代劳动力供给质量E:用新生代劳动力人均受教育年限表示,单位:年。第t年新生代劳动力供给质量=第t-15年出生的新生代劳动力中,从小学至博士的每个学历层次的入学人数×该层次教育学制年数,将其加总后再除以第t-15年出生的新生代劳动力总人口数。数据来源于1986-2014年《中国教育统计年鉴》。

(4)技术水平P:用专利申请受理数来衡量,单位:件。数据根据1995-2014年《中国科技统计年鉴》整理而得。

(5)资本存量C:用资本存量作为衡量行业资本的依据。本文采用永续盘存 (PIM) 法,并以1988年为计算基期,借鉴张军等人(2004)[24]的基期数据、折旧率与计算方法,对1995-2014年的资本存量进行测算,单位:亿元。

各变量的基本统计指标值,见表1。

表1 各变量的基本统计指标值

四、计量检验与结果分析

(一)平稳性检验

在VAR模型中,进行脉冲响应分析的前提条件是其误差向量满足白噪声序列。因此,本文首先对lnS、lnL、lnE、lnP、lnC等指标用ADF方法进行单位根检验,以确定各变量的平稳性,并记一阶差分为△,检验结果见表2。

从表2可以看出,各变量S1、S2、S3、L、E、P、C通过一阶差分后,均通过了平稳性检验,这说明它们都是I(1)单位根过程,且可能存在协整关系。

(二)协整检验

综合考虑AIC、SC信息标准及LR检验结果,确定VAR模型滞后期为1,然后运用基于向量自回归模型的Johansen极大似然估计法对同阶单整的变量进行协整检验,检验结果见表3。

从表3可以看出,低端制造业S1、中端制造业S2、高端制造业S3分别和L、E、P、C各变量之间存在协整关系,协整方程及各解释变量系数,见表4。

表2 ADF单位根检验结果

注: ***、 **、 *分别表示 1%、5%、10%的水平上拒绝“非平稳性”原假设

注: 第1个序列有2次趋势,协整方程仅有线性趋势;第2个序列没有确定性趋势,协整方程没有截距;第3个序列有2次趋势,协整方程仅有线性趋势; ** 表示在5% 水平上显著。

注:***、**、*分别表示解释变量系数在1%、5%、10%的显著性水平下统计显著

从表4可以看出,总体而言,L、E、P、C各变量对低端制造业的影响均显著为负,且系数较大;对中、高端制造业的影响,除技术水平对中端制造业的影响为负外,其余均显著为正。这表明新生代劳动力供给变化对制造业升级具有明显推动作用。

首先,新生代劳动力供给数量L对低端制造业的影响显著为负,且系数很大;而对中、高端制造业的影响均显著为正,且对高端制造业的正向影响效应很大。具体表现为:新生代劳动力供给数量每增加1%,将可能导致低端制造业占比下降5.19%,而使中、高端制造业占比分别上升0.24%和2.27%。这说明,随着50、60后逐步开始退出劳动力市场,80、90后新生代劳动力将渐成劳动力市场主体,我国劳动力供给数量将在相当长的一段时期内呈不可逆的下降趋势,不利于过于依赖丰富而廉价的劳动力数量供给的低端劳动密集型制造业发展。更为重要的是,随着新生代就业意愿和择业行为的高端化,必将促进资本与技术对劳动要素的挤占,倒逼低端制造业升级,而顺推中、高端制造业发展,且对以技术密集型制造业为主的高端制造业的推动作用更为明显。

其次,新生代劳动力供给质量E对低端制造业的影响显著为负,且系数很高;而对中、高端制造业的影响显著为正,且对高端制造业的正向冲击更大。新生代劳动力受教育水平每提升一个单位,将可能导致低端制造业占比下降7.81个单位,而使中、高端制造业占比分别上升0.26、3.82个单位。这说明,随着新生代人均受教育年限的延长,尤其是其中受高等教育人数占比的上升,新生代对工作的期望值更高,就业意愿更趋高端化,更不愿意选择低端制造业可能提供的工作条件与环境相对较差、工作比较枯燥的岗位,而更偏好高端制造业可能提供的“体面”工作。新生代择业行为“高端化”、“服务化”、“体面化”的不可逆趋势将可能会给低端制造业带来严重的后果,这也是导致低端制造业企业在不断加薪的情况下仍然面临日益严重的“招工难”问题的主要原因。

再次,技术水平P对低、中端制造业的影响效应分别为-0.17%和-0.12%,这说明当前我国低、中端制造业企业的专利活动可能普遍存在重量轻质、专利转化率很低、专利的产出投入比不高等问题;P对S3的影响虽然为正,且很显著,但系数并不太高,仅为1.05%,也可能和当前高端制造业企业的专利结构不合理,发明专利占比低,核心关键技术突破少,科技成果转化率低等相关。随着高端制造业核心关键技术的突破,P对S3的正向冲击将越来越大。资本存量C对低、中、高端制造业的影响效应依次为-8.11%、0.19%和2.54%,这既说明,在当前劳动力尤其是新生代劳动力供给发生深刻变化,要素禀赋逆转的新条件下,低端制造业资本投入的边际产出率已经为负,依靠大量的资本投入与规模扩张,非但难以续延生命周期已处于衰退期的低端制造业的发展,还可能加重其资本负债与经营风险,加速其退出市场;又说明高端制造业资本投入的边际产出明显高于中端制造业,随着我国要素禀赋结构的不断变化,将可能推动制造业较快升级。

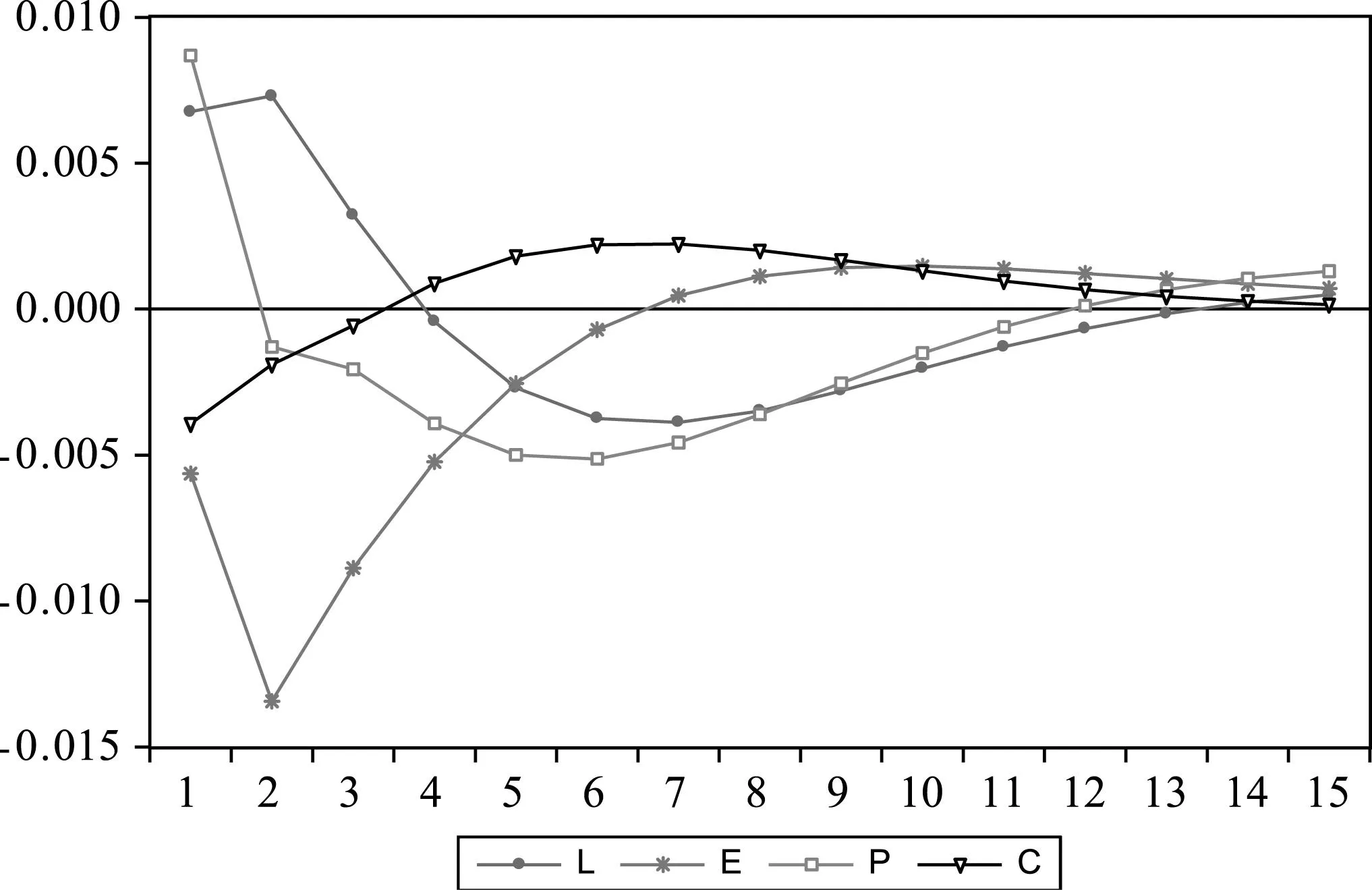

(三)脉冲响应分析

由于低、中、高端制造业都和新生代劳动力供给数量与质量、技术水平、资本存量之间存在协整关系。因此,可以在VAR模型分析的基础上进行冲击响应分析。本文选取广义脉冲响应函数(GIRF)进行脉冲分析,即给定L、E、P、C一个标准正冲击,从而观察S1、S2、S3的脉冲响应函数。

图1 S1对L、E、P、C的脉冲响应

图2 S2对L、E、P、C的脉冲响应

图3 S3对L、E、P、C的脉冲响应

(1)制造业指标Si(i=1, 2, 3)对新生代劳动力供给数量L的脉冲响应,见图1-3。受到L一个标准正冲击后,S1的增长速度一直为负;S2虽然短期内有小幅度的负增长,但从长期来看,却一直都是持续很高的正响应;S3的前三期为正响应,而之后却开始持续为负响应。这说明,随着新生代劳动力渐成我国的劳动力主体,低端制造业已失去传统比较优势,应该加速制造业升级,重点发展中高端制造业,以适应新的劳动力结构和就业特征。

(2)制造业指标Si(i=1, 2, 3)对新生代劳动力供给质量E的脉冲响应,见图1-3。当受到E一个标准正冲击后,S1增速开始持续下降,到第8期后开始持续为负增长;S2增速在短期内有快速跃升,但从第2期开始增速持续放缓,并在第6期以后开始为负增长;S3的响应正好和S2的变化趋势相反。这说明,随着新生代人均受教育程度的提高,新生代“去低端制造化”和就业“高端化”的趋势将越来越明显,这将对低端制造业的发展非常不利,可能导致低端制造业占比持续下降,而中端制造业在短中期内会迎来发展的契机,但长期发展仍将面临不利因素;而从长期来看,高端制造业将面临前所未有的发展契机,但政府应通过政策扶持,助其度过幼年期可能面临的困难。

(3)制造业指标Si(i=1, 2, 3)对技术水平P的脉冲响应,见图1-3。在受到P的一个标准正冲击后,S1一直是持续负增长,且短期下降幅度很大;S2为持续正增长,且短期内增速很快;S3虽短期内有飞跃式增长,但长期增长乏力。这说明,一是技术可能会对劳动要素造成很强的挤占效应,随着我国技术水平的不断提高,低端制造业占比将不断下降;二是当前我国的技术创新可能主要仍然停留在模仿创新上,核心关键技术突破不多,导致许多中高端制造业企业通过模仿创新在短期内可能获得较大利益,但随着国外技术的升级和产品的更新换代,在国内外越来越严格的知识产权保护制度下,中高端尤其是高端制造业,如果不能掌握核心关键技术,技术瓶颈将越来越明显,发展空间也将越来越小。

(4)制造业指标Si(i=1, 2, 3)对资本存量C的脉冲响应,见图1-3。当受到C一个标准正冲击后,S1的增速仍持续下降;S2在短期内有个小幅度的增长,但中长期都为负响应;而S3的响应则恰好和S2相反。这也许和资本投入的长期边际收益递减规律有关,且这种规律在产业生命周期的不同阶段的作用强度也各不一样。作为在中国已处于衰退期的低端制造业,资本投入的边际收益递减强度已经很大,发展低端制造业的优势已经一去不复返;而这个规律对处于成熟期的中端制造业来说,其长期的作用强度也将明显大于对当前处于成长期的高端制造业的影响。当然,在短期内政府仍然需要通过政策支持与扶助仍处于成长期的高端制造业的发展。

(四)方差分解分析

方差分解是通过分析每一个结构冲击对内生变量变化的贡献度,以进一步测评不同结构冲击的重要性。检验结果表明,新生代劳动力供给数量L及质量E、技术水平P和资本要素C四个变量对低端制造业S1的总贡献率都没有超过10%;而L、E、P、C 4要素对中端制造业的贡献率却为最大,到第6期贡献率已超过60%,其中L和E的贡献率为最大,尤其是E,到第5期就已超过中端制造业自身而成为最为主要的影响因素;L、E、P、C 4要素对高端制造业的贡献率也高达35%,远大于低端制造业,尤其是其中的E因素的贡献率达到了24%。这也表明,随着新生代劳动力供给数量与质量正发生的深刻变化,低端制造业的传统比较优势已经一去不复返,转型升级迫在眉睫;中高端制造业即将迎来良好发展契机。理应顺应新生代劳动力供给变化,通过政策顺势推进制造业转型升级。

五、结论与政策建议

(一)主要结论

人口结构转变背景下,随着新生代日渐成为我国的主体劳动力,新生代劳动力供给数量、质量及择业行为正发生的深刻变化将对制造业升级产生深远影响。具体表现为:

一是新生代劳动力供给数量与质量对低端制造业的影响均显著为负,且系数很高,低端制造业传统比较优势已难以为继;且P和C对S1的影响也显著为负,则说明通过加大资本与研发投入仍难以续延低端制造业优势,需尽快转型升级。

二是新生代劳动力供给数量与质量变化对中端制造业的影响也显著为正,且脉冲响应和方差分解分析结果均表明:L、E、P、C对S2的综合正向影响效应在短中期内还很大。这表明,我国的中端制造业在短中期内仍有较大发展空间。制造业不宜采取跨越式模式直接从低端向高端升级;而更适合采取渐进式模式,从低端向中端再向高端升级。

三是新生代劳动力供给数量与质量变化对高端制造业的影响均显著为正,且系数较大,而脉冲响应分析结果表明,E和C对S3的短期影响为负,而中长期促推作用很大。这说明我国高端制造业将迎来发展契机,尤其是中长期增长潜力巨大,但其中可能有很多产业仍属于幼稚产业,需要运用倾斜性政策加以保护和扶持。

(二)政策建议

基于新生代劳动力的新特征和其供给不可逆的变化新趋势,政府首选顺应新生代劳动力供给变化,政策顺推制造业转型升级。

首先,要多渠道引导新生代形成科学的就业观。当前我国制造业结构不合理,低端制造业占比过重等问题是长期的、历史的原因造成的。低端制造业企业转型升级仍需要一定的时间和过程,且合理发展劳动密集型制造业对于解决社会就业等问题仍具有一定的积极意义。但日渐成为主体劳动力的新生代择业行为的“去低端制造业化”将给低端制造业带来致命一击,很容易导致低端制造业企业大量猝死,继而引发新的经济与社会危机。因此,一是通过各类媒体,加强对新时代技术技能型人才重要性的宣传,通过树典型、立标杆,引导新生代从事技术技能工作,避免盲目追求“高、大、上”,加重就业和招工“两难”问题;二是通过政策引领、财政扶持、社会资本参与等,多模式办学,加快发展新型职业教育,加速培养高技术技能人才;三是加快建成重实效、重贡献的收入分配和人事任免制度,既要提高有真技术技能,能做出好产品的高技术技能人才的整体待遇,又要在同等情况下优先考虑技术技能人才,尤其是“大国工匠”的职称与职务晋升。

其次,要多途径引领低端制造业转型升级。长期而言,劳动力供给数量减少和新生代劳动力“去低端制造业化”是一个不可逆趋势,低端制造业发展空间必将越来越小。但由于低端制造业中小微企业数量众多,且其中大多又由老一代外出务工者创办。这些企业负责人既普遍存在宏观经济政策和产业发展趋势把握能力不强,又大多长期只从事某一行业且只熟悉某一行业,还存在其子女大多为新生代、富二代,不愿意或缺能力接班等诸多问题。因此,一是要多渠道加强对国家经济与产业政策的宣传,让政策起到应有的成效;二是各级政府要成立产业发展协调领导小组,既要加强对企业负责人的免费培训,将其培养成跟党走、懂政策、知形势、明管理的高级专门人才,又要责任到人,建立政府和企业的一对一帮扶机制,扶助企业转型升级和做大做强,并将对口帮扶企业的发展量化为责任人绩效考评的重要指标;三是既要综合运用财政、税收、资源等政策倒逼低端制造业转型升级,又要建立低端制造业企业的退市和转型升级补偿补贴机制。

最后,要多举措助推高端制造业快速发展和中端制造业企业做大做强。中高端制造业尤其是其中的战略性新兴产业,大多具有市场前景广、发展潜力大、经济社会引领带动效应强等特征,是抢占新一轮经济增长制高点,决定中长期综合国际竞争力的关键[25]。因此,要根据生命周期理论等,在对中高端制造业细分行业做进一步细分和归类的基础上,一是对于发展尚不成熟但增长潜力巨大的幼稚产业,要发挥政策组合拳的综合优势,强力保护和扶持其快速发展;二是对已经发展成熟,综合竞争力较强的产业,要全面推进简政放权,营造良好的自由市场竞争环境,为企业做大做强、规模化、集团化、国际化发展保驾护航;三是针对资本投入的边际收益递减和技术水平对中高端制造业的正向影响效应不大等问题,要加速实施创新驱动战略,整合优势资源,协同攻关一些关键产业的核心、共性技术,大幅提高技术进步对经济增长的贡献率,抢占新一轮技术主导权、发展主动权和国际话语权。

参考文献:

[1]王志华, 董存田. 中国制造业结构与劳动力素质结构吻合度分析[J]. 人口与经济, 2012, (5): 1-7.

[2] KHYARARA G. Estimates of the productivity effect of higher Ecation on Tanzanian labor market [J] . American Economic Review, 2003, 31(7): 606-620.

[3] BANISTER J. Manufacture China today: Employment and labor compensation [J]. America Economic Reviews, 2009, 49(5): 1103-1154.

[4] WILLEM VAN ZANDWEGHE. Interpreting the Recent Decline in Labor Force Participation [J]. Economic Review, 2012, (1): 5-36.

[5] MITRA TOOSSI. Labor Force Projections to 2020: A More Slowly Growing Workforce [J]. Monthly Labor Review, 2012, (1): 43-64.

[6]彭国华. 技术能力匹配、劳动力流动与中国地区差距[J]. 经济研究, 2015, (1): 99-110.

[7]郑伟, 林山君,陈凯. 中国人口老龄化的特征趋势及对经济增长的潜在影响[J]. 数量经济技术经济研究, 2014(8): 3-20.

[8]蔡昉. 人口转变、人口红利与刘易斯折点[J]. 经济研究, 2010, (4):4-13.

[9]阳立高, 谢锐, 贺正楚. 劳动力成本上升对制造业结构升级的影响研究[J]. 中国软科学,2014(12): 136-137.

[10]都阳. 制造业企业对劳动力市场变化的反应:基于微观数据的观察[J]. 经济研究, 2013, (1): 32-40.

[11]任志成, 戴翔. 劳动力成本上升对出口企业转型升级的倒逼作用[J]. 中国人口科学, 2015, (1): 48-58.

[12]西奥多.舒尔茨. 人力资本:人口质量经济学[M]. 北京:华夏出版社, 1990, 9.

[13] ROMER P.M. Increasing Returns and Long-Run Growth[J]. Journal of Political Economy, 1986, 94(10): 1002-1037.

[14] GROSSMAN G. and ELHANAN H. Innovation and Growth in the Global Economy[M]. Cambridge, MA: MIT Press, 1993.

[15] AUTOR, D., and D. DORN. The Growth of Low Skill Service Jobs and the Polarization of the U.S. Labor Market[J]. American Economic Review, 2013, 103(5): 1553-1597.

[16]贾小玫. 中国制造业劳动力成本上升的正负效应分析[J]. 财经理论与实践, 2015, 36(7): 121-125.

[17]徐佳宾. 产业升级中的中国劳动成本优势[J]. 经济理论与经济管理, 2005, (2): 23-28.

[18]林炜. 企业创新激励:来自中国劳动力成本上升的解释[J]. 管理世界, 2013, (10): 95-105.

[19]王正中. “民工荒”现象与新生代农民工的理性选择[J]. 理论学刊, 2006, 151(9): 75-76.

[20]童玉芬. 人口老龄化过程中我国劳动力供给变化特点及面临的挑战[J]. 人口研究, 2014, 38(2): 52-60.

[21]谢玉华, 肖巧玲, 赵炜. 新生代产业工人工作状况调查[J]. 中国青年研究, 2013, (8): 65-71.

[22]李群, 杨东涛, 陈郁炜. 产业转型升级背景下的新生代农民工失业和离职 [J]. 华东经济管理, 2014, 12(28): 29-33.

[23]李贤珠. 中韩产业结构高度化的比较分析——以两国制造业为例[J]. 世界经济研究, 2010, (10): 81-86.

[24]张军, 吴桂英, 张吉鹏. 中国省际物质资本存量估算[J]. 经济研究, 2004, (10): 35-44.

[25]曹兴, 王栋娜, 张伟. 战略性新兴产业自主技术创新影响因素及其绩效分析[J]. 科学决策, 2014, (12): 35-51.

(本文责编:海洋)