旧城社区公共空间改造设计初探

2016-01-17付晓惠俞梦璇

付晓惠,俞梦璇

(安徽工程大学 建筑工程学院,安徽 芜湖 241000)

一、引 言

随着社会的发展,城市不断更新,层出不穷的新城拔地而起。当前我国城市化率已接近50%,到2020年将达到 55%~60%左右[1]194。在城市的更新过程中,一些原本繁华的旧城区逐渐落寞,年轻人纷纷逃离,而那些习惯于生活在此的老人仍旧留守在原地,守着繁华逝去后的萧条街景。这些旧城中的许多社区都面临着重新开发和利用,以此来提高旧城区的吸引力和地区活力,提升整体城市形象。面对这一现实问题,我们并不能采取简单粗暴的“一拆百了”来解决。一些建设年代久远,建筑及周边环境质量极差的,根据需要进行适当拆除,重新开发;另一些仍具有相对较完善的使用功能的社区应当根据具体建设情况进行合理改造,重点改造社区公共空间,增加居民的社会交往活动,创造良好的社区生活氛围,提升居民的公共生活质量。

二、公共空间的定义

人们往往通过城市公共空间来界定和认识一个城市,它是一座城市的物质水平和精神文化的衍生品,是城市的明信片。一直以来建筑学领域都在强调城市公共空间设计,但是多年来整个学术界并没有对公共空间给出一个统一的定义。

凯文·林奇在其城市设计理论研究中对“公共空间”做出了相关论述,部分文献翻译中也将“公共空间”翻译为“开放空间”。他提出:“公共空间分为郊区公园、市内公园、广场、线性公园、运动场和球场以及荒地和儿童游乐园。”“只要是任何人可以在其间自由活动的空间就是开放空间。开放空间可以分为两类:一类是属于城市外缘的自然土地;另一类则属于城市内的户外活动区域,这些空间由大部分城市居民选择来从事个人或团体的活动。”[2]302-304

此外,国内许多学者也对公共空间进行了解析和定义。王建国教授在《城市设计》中提出:“开放空间意指城市的公共外部空间。包括自然风景、硬质景观(如道路等)、公园、娱乐空间等。”[3]108

李德华在《城市规划原理》一书中指出:“城市公共空间狭义的概念是指那些供城市居民日常生活和社会生活公共使用的室外空间。它包括街道、广场、居住区户外场地、公园、体育场地等。城市公共空间的广义概念可以扩大到公共设施用地的空间,例如城市中心区、商业区、城市绿地等。”[4]491

王鹏在《城市公共空间的系统化建设》一书中指出:“城市公共空间是指城市或城市群中,在建筑实体之间存在着的开放空间体,是城市居民进行公共交往活动的开放性场所,为大多数人服务;同时,它又是人类与自然进行物质、能量和信息交流的重要场所,也是城市形象的重要表现之处,被称为城市的‘起居室’和‘橱窗’。”[5]3

周进在《城市公共空间建设的规划控制与引导——塑造高品质城市公共空间的研究》一书中指出:“城市公共空间是属于公共价值领域的城市空间,主要是城市人工开放空问,或者说人工因素占主导地位的城市开放空间。”[6]63

综上所述,公共空间的范围涵盖广泛,我们可以认定为所有室内外,包括人工营造或者自然形成的供人们使用的公共场所都属于公共空间。

三、我国旧城社区公共空间的现状及问题

我国城市发展相对于西方国家整体水平滞后,城市化理论研究及建设相对缓慢。改革开放后,我国第一部《城市规划法》于1989年12月26日通过,并于1990年4月1日正式实施。在此期间我国城市建设严格遵循功能分区原则,大量居住区、商业区、工业区兴起,马路越来越宽,尺度越来越大,传统社区逐渐消失,然而社区的宜居性并没有因此得到有效提高和改善。随后我国于2007年10月28日修订颁发了《城乡规划法》,并于2008年1月1日正式实施。提倡以人性化、复合功能社区为城市基本单元,更注重社区公共空间设计,致力于打造宜居性城市。通过对我国旧城社区公共空间的分析总结,发现其普遍存在以下问题。

1.功能主义至上,缺乏人文关怀

改革开放以来,我国住宅建设一直处于蓬勃发展状态,其首要目标以满足居住功能需求的物质供给为主。然而满足功能需求固然重要,但我们不能将住宅单纯地看作“居住的机器”。一些社区在规划设计过程中,一味地只注重功能,采用趋同的规划布局模式,相似的符号化语言,忽视所在城市文脉特征,漠视社区文化和社会结构关系,社区公共空间环境设计缺乏对人深层次交往需求的关注,使得社区公共空间环境面貌千篇一律,可识别性差,居民无法产生情感共鸣,缺乏归属感。

2.形式主义主导,忽视居民实际需求

在一定条件下,形式主义手法仍具有其指导意义,然而一些社区在规划设计过程中,过分注重追求空间构图和形式美,忽视所在地域现状条件,背离了因地制宜的规划设计原则,缺乏对居民日常活动轨迹的深入研究,造成社区公共空间实用性不强,难以形成居民喜爱的交往空间。这种社区公共空间环境设计尽管看似拥有丰富的空间形态及活动场所,却因忽视居民的实际需求,从而无法逃脱被闲置与浪费的命运,最终只能成为“中看不中用”的装饰。

3.公共空间质量不高

随着住宅市场的商品化及社会控制的逐步松动,社会人口流动性加强,具有不同文化及社会背景的购买者可以入住同一社区,使得社区居民构成逐渐多元化,居民行为习惯及心理偏好有所不同,使得社区异质化程度逐渐加深,因此对社区公共空间功能要求也更为复杂。然而旧城社区公共空间职能往往过于单一,复合性不足,缺乏趣味性和吸引力,已逐渐不能适应居民多样化心理需求,且部分社区内部公共服务设施数量不足、陈旧不堪,早已丧失其功能。此外,随着机动车数量急剧增加,大量机动车不断入侵步行空间,机动车需求凌驾于步行需求之上,街道生活逐渐消失,步行环境日趋恶化。上述种种因素,造成社区居民社会交往频率逐渐减少,邻里关系逐渐淡化,社区缺乏凝聚力与活力。

四、我国旧城社区公共空间改造设计原则

经过简化和归纳,公共空间中的户外活动可以规划为三种类型:必要性活动、自发性活动和社会性活动[7]13。从上述我国旧城社区公共空间现状来看,居民在除了进行“必要性活动”和一些“自发性活动”之外,“社会性活动”严重受限。如何增加旧城社区居民的“社会性活动”,激发社区活力,加强居民之间的邻里交往,是我们在旧城社区公共空间改造中应重点解决的问题。

1.探寻旧城社区公共空间组织规律

旧城社区公共空间改造的主要任务是重新构建适应现代生活的公共空间。要充分理解和体会社区公共空间结构组织规律,利用“图底分析”方法,将建筑物看做图形,空间作为背景,把社区公共空间结构和秩序抽象为二维平面,通过梳理这些不同尺度、相对独立封闭又彼此联系的空间等级层次,澄清社区公共空间结构。我们将社区公共空间划分为点状公共空间、线状公共空间及面状公共空间三种类型。点状公共空间主要由宅前过渡空间及公共基础服务设施节点空间组成;线状公共空间主要由社区内部街巷组成;面状公共空间主要由社区空地、建筑间隙、广场等组成。尺度大小不一的点状及面状公共空间以相对独立且封闭的空间形态分布于整个社区,并通过线状公共空间相联系,最终构成一个完整的社区公共空间网络,实现空间由私密、半公共到公共的过渡,形成社区自身独特的“肌理”。

2.鼓励居民参与到社区公共空间改造过程中,提升认知程度

“一处好的环境意象能够使拥有者在情感上产生十分重要的安全感,能由此在自己与外部世界之间建立协调的关系,它是一种与迷失方向之后的恐惧相反的感觉。”[8]3这种安全感来自于自身对周围环境的认知程度,认知程度越高就越有安全感。居民对周围环境认知感的获取分为主动式和被动式两种:一方面居民可以通过自主创造来主动获取;另一方面可以通过长时间的相处及磨合被动获取。两种方式不同之处主要在于主体的主观意识参与程度,主动式相较于被动式而言,对周围环境认知感的获取程度更深、融入速度更快。因此,我们提倡并鼓励居民参与到社区公共空间的改造设计过程中,在项目的规划与设计阶段、执行阶段都应赋予居民一定的决策权,充分尊重居民生活习惯和文化差异,倡导共识性的运行机制,“使原本处于原子化状态的个人建立起合作互利关系,防范风险,培育宽容、理解、合作、互惠的价值观念,形成有效的社会规范和共同信念”[9],激发居民的相互交往行为,解决现代社会交往危机。

3.提倡功能多样化,灵活适应居民不同需求

凯文·林奇曾指出:“一座城市或者大都市的形态将不会展示一些巨大、分层的秩序。它将是一种复杂的模式,连续完整,却又复杂易变。适应数以万计市民的感知习惯,它应该具备可塑性,对于功能和意义的改变不加限制,同时又能包容新形象的生成,它必须鼓励它的观众来探索这个世界。”[8]90-91作为城市公共空间系统中的重要组成部分,社区公共空间同样面临着复杂的要求。面对社区异质化程度日渐加深及旧城用对相对紧张的现状,我们在旧城社区公共空间改造过程中,可以利用雅各布斯提出的“主要用途混合化”方法,通过共享公共服务设施,合理控制空间尺度,深入分析不同使用者时间分布规律,确保不同时段人流密度,促使不同生活事件的交织与碰撞,从而可能激发出更多新的活动形式,实现社区公共空间功能多样化,最终达到灵活高效地利用社区公共空间。

4.强化开放属性,激发社区活力

如果把整个社区看作是一个家庭,那么社区公共空间便是家中的会客厅,有着不同生活背景的人们在这里相聚一堂,通过相互交谈、参与集体活动等形式相互了解,相互关怀,在这里形成并传递着人们最朴实的感情。在旧城社区公共空间改造过程中应强化其开放属性,可以从两方面着手:一方面应弱化公共空间边界,强调与周围环境的融合和渗透,允许多种空间可能性的出现,激发人们在空间中开展不同活动,吸引人群的驻留;另一方面其服务对象应覆盖社区不同阶层的居民,鼓励并加强社区居民相互之间的交往,激发社区整体活力。

五、实例探索

1.绿影新村社区公共空间构成及特征

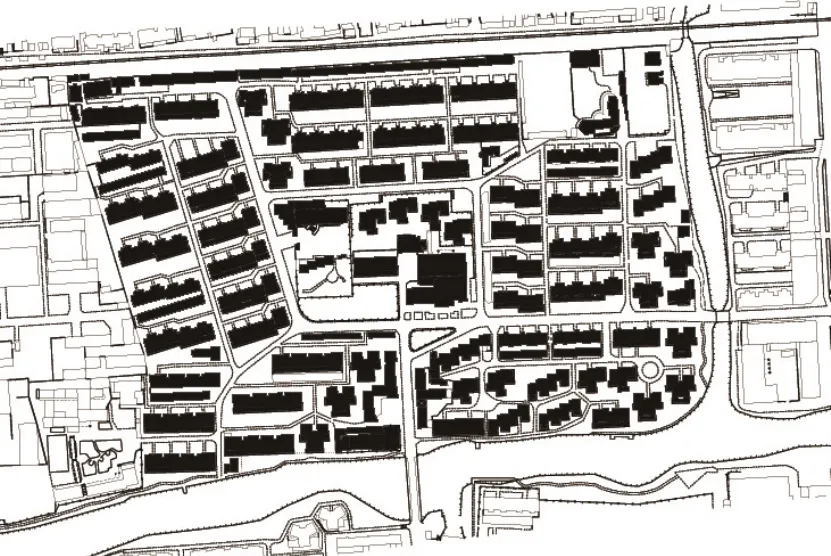

此次旧城公共空间改造设计选取了芜湖市绿影新村社区。它建成于20世纪90年代初期,为典型的老城区多层住宅社区。从社区的“图—底”分析图(图 1)中可以看出,公共空间整体呈网格状形式,呈现出老城街巷式空间肌理,主要以点、线的形式分布其中,面状公共空间很少,且空间具有连续界面。此外,由于小区内部缺乏统一管理,底层用户普遍出现自行加建、改建,侵占街道及室外公共空间的现象,导致公共空间更为局促。通过对绿影新村社区空间的分析和总结,将其公共空间基本划分三种类型。

图1 绿影新村社区图底关系

(1)点状公共空间

主要包括宅前过渡空间及公共基础服务设施节点空间(图2)。前者介于公共与私密的边界,活动主体大多为本楼住户及邻居,停留时间长,空间尺度往往较小,且广泛分布于社区之中;后者主要围绕各种公共基础服务设施形成若干个点状公共空间,如树池、休息座椅、健身设施等,多分布于社区街巷两侧,供人们驻足交流,但由于社区较为老旧,公共基础设施较为匮乏,此类点状公共空间数量较少。

图2 绿影新村社区点状公共空间

(2)线状公共空间

主要包括街巷(图3、图4)。在传统社区中,街巷担负着双重角色,一方面作为交通空间,满足居民日常通勤需要;另一方面作为交往空间,满足居民相互交流、娱乐等需要,是居民社会生活的拓展和延伸。根据绿影新村社区街巷尺度及现状,我们将其划分为街道和巷道两种等级分别讨论。

图3 绿影新村社区街巷空间

街道路面宽度为7~8米,是连接外界的主要道路,承担社区主要交通职能,两侧分布许多商业店铺及娱乐建筑,也是居民主要休闲活动场所,人流量和车流量比较多,居民活动形式多种多样,空间充满旺盛的生命力。

巷道路面宽度为3~4米,与街道相比,宽度较窄,功能相对简单,且平面形态多迂回曲折,并与社区主干道相连,两侧多为住宅。绿影新村社区巷道主要为人行道路,整体空间尺度较为亲切,生活氛围轻松且节奏缓慢,居民活动形式相对较为私密一些。

图4 绿影新村社区线状公共空间

(3)面状公共空间

主要包括空地、建筑间隙等(图5)。传统社区通常没有广场,往往利用一些面积相对较大的集中空地或者建筑间隙开展小规模的集体活动,且平面形态大多不规整、无明确的边界。绿影新村社区内部并无广场,居民通常利用社区内部住宅与公建之间相对较为开敞的空地进行活动,但由于面积有限,活动主体多为临近楼栋居民,无法承载整个社区居民活动中心职能。

图5 绿影新村社区面状公共空间

2.改造策略

芜湖是历史悠久的沿江港口城市之一。随着社会的发展,许多货物集装箱被淘汰,本着可持续发展的原则,在此次改造设计中,结合绿影新村社区实际情况,通过对集装箱的循环再利用,采取化整为零的手法,形成点、线、面相结合的网格空间布局形式。

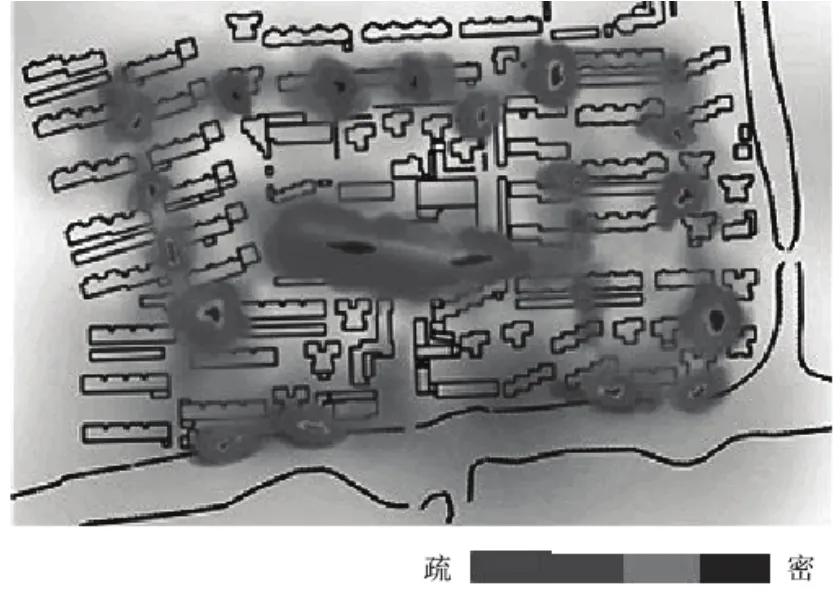

图6 人员活动疏密程度分布

首先,通过现场数据搜集,对人员活动疏密程度、主体人员构成及活动形式进行数据整理与分析,描绘居民活动轨迹,为后续点状及面状公共空间改造提供合理依据(图6、图7)。通过分析发现,此社区公共空间使用主体人员多为老人与小孩,且居民更愿意在其居所附近进行一些小规模的社交活动,因此在改造设计过程中,我们充分重视对居民楼之间的点状公共空间利用,了解老人与儿童的行为习惯,以满足居民基本使用要求。

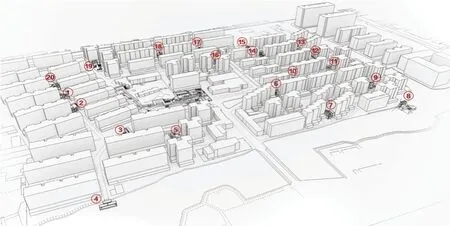

图7 主体人员构成及活动形式分析

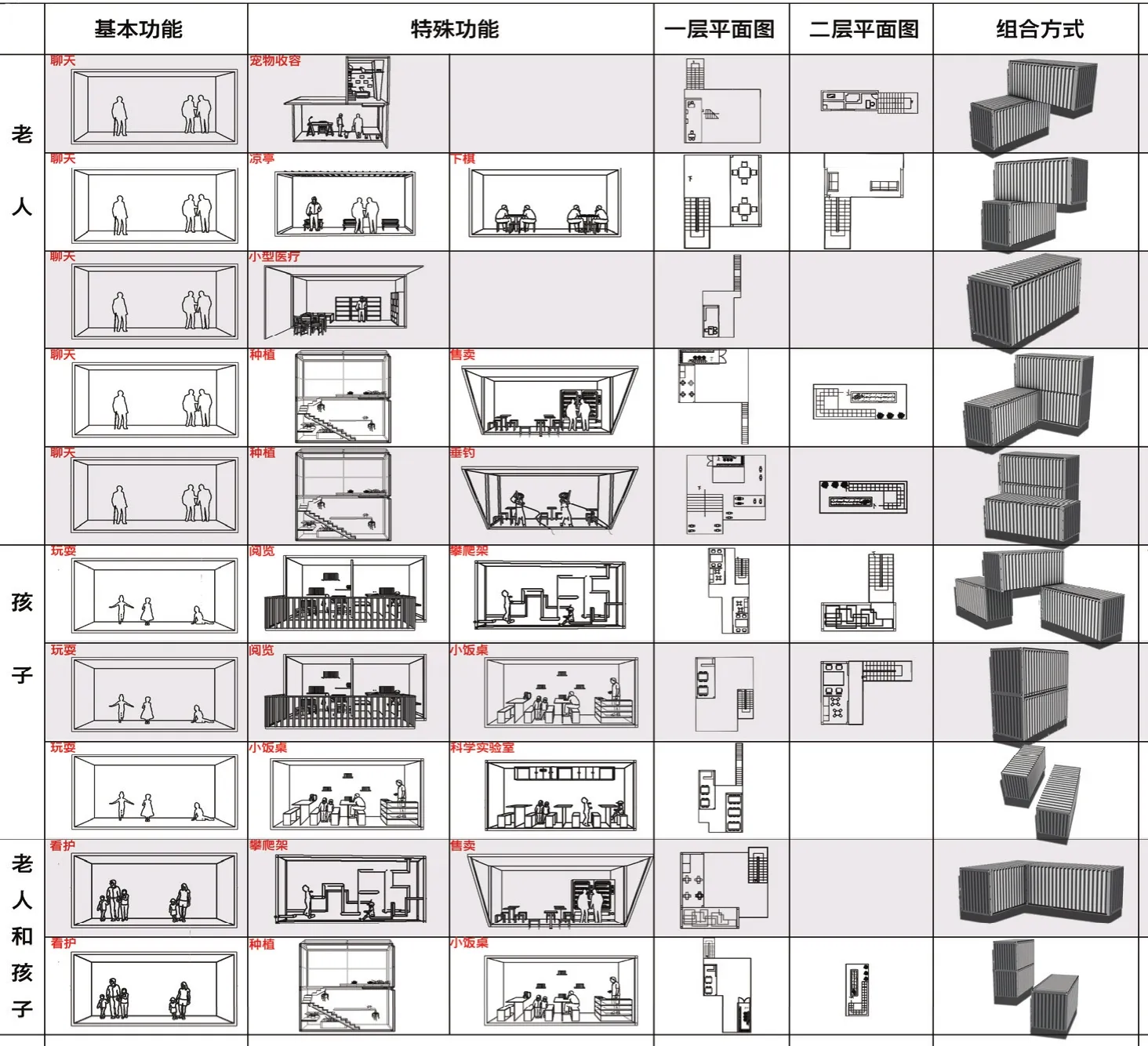

其次,根据上述调研与分析,在社区内生成点、线、面状公共空间,重点加强对点状公共空间的改造(图8),对每个点的人员活动形式进行归纳和总结,将其功能设定为基本功能和拓展特殊功能,通过集装箱单元在水平或者垂直方向进行串联、并联、叠加、错位、对角、直立、架空等组装方式界定形成内外空间(图9)。线状公共空间主要通过管理手段,对个别侵占公共空间的部分进行规整和拆除,并保持空间界面的连续。由于社区用地紧张,仅在幼儿园前方有一块相对较为开敞的空地,遵循尽量保留原有空地的原则,对此面状公共空间进行简单的整改,并从垂直方向进行叠加,从而解放地面。

图8 点状公共空间分布

图9 集装箱模数化组合示意图

六、结 语

“社区是居住在一定地域范围内人们社会生活的共同体,是构成社会的基本单元。”[10]无论是旧城社区改造还是新建社区,都应对公共空间设计足够重视,使社区公共空间真正成为居民归属感的重要依托,营造出良好的空间氛围,增进居民感情,改善社会人际关系,促进社区乃至整个社会的和谐发展。

[1]郭理桥. 现代城市精细化管理[M]. 北京:中国建筑工业出版社,2010.

[2]凯文·林奇. 城市形态[M]. 项秉仁,译. 北京:中国建筑工业出版社, 2010.

[3]王建国. 城市设计[M]. 北京:中国建筑工业出版社,2011.

[4]李德华. 城市规划原理[M]. 北京:中国建筑工业出版社,2001.

[5]王鹏. 城市公共空间的系统化建设[M]. 南京:东南大学出版社,2002.

[6]周进. 城市公共空间建设的规划控制与引导——塑造高品质城市公共空间的研究[M]. 北京:中国建筑工业出版社,2005.

[7]扬·盖尔. 交往与空间[M]. 何人可,译. 北京:中国建筑工业出版社, 2002.

[8]凯文·林奇. 城市意象[M]. 项秉仁,译. 北京:华夏出版社,2001.

[9]李晴. 具有社区凝聚力导向的住区公共空间特性研究——以上海创智坊和曹阳一村为例[J]. 城市规划学刊,2014(4):88-90.

[10]孙政. 适地而生的老社区公共中心构建探索——以浦东新区白莲泾两侧地区城市设计为例[J]. 上海城市规划, 2014.(2):57-61.