城市化进程中文化遗址的保护与适应性开发研究

——以唐大明宫遗址为例

2016-01-17孙晶磊

苏 卉,孙晶磊

(西安建筑科技大学 管理学院,陕西 西安 710055)

一、引 言

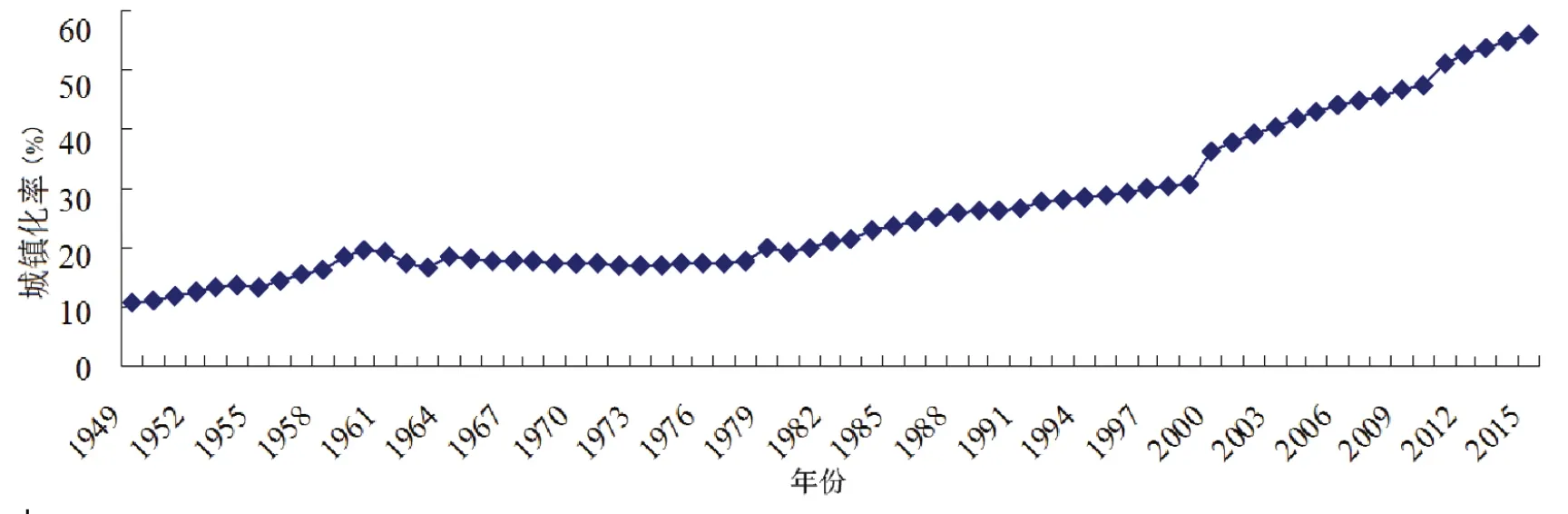

我国的城镇化建设起步较晚,在20世纪70、80年代,我国的城镇化率不到30%,落后于同期世界平均城镇化率水平。进入 90年代之后,伴随着新一轮经济扩张,城镇化建设进入了加快发展的新时期。根据国家统计局的数据绘制了建国初至2015年我国城镇化率的变化情况(图1)。从图1数据可以看出,在本世纪初,我国城镇化率达到了30%以上水平,此后一直保持高位增长,进入 2010年之后,城镇化率已经超过了50%,且在未来一段时期仍将保持持续增长的趋势。

图1 建国以来我国城镇化率统计数据

伴随着城镇化建设的高速发展,大规模的城镇开发、改造、扩建等建设活动持续进行,该如何正确对待、有效保护和利用城市建成区占地面积巨大的文化遗址,成为摆在城市管理者和建设者面前的严峻议题。以西安市为例,西安作为世界四大文明古都之一,先后有 21个王朝和政权在此建都,历史文化遗存丰厚,仅周、秦、汉、唐四大古都遗址总面积就高达108平方公里。长期以来,由于对这些文化遗址采取单纯“限制型保护”的措施,严格控制遗址区内的经济社会活动对遗址的影响,从而客观上造成了遗址保护用地和西安市城市建设、经济发展用地之间的矛盾也日益突出,同时由于文化遗址的综合价值往往被忽视,甚至还出现将文化遗址视为城市建设绊脚石和经济发展包袱的负面观点(单霁翔,2012)[1]。而从另一方面来看,城市化建设中对于文化遗址所造成的建设性破坏等负面新闻也不绝于耳,如位于内蒙古和林格尔的土城子遗址,受当地房地产企业违规施工破坏严重,尽管已经紧急叫停,但仍有接近百余座古墓葬遭受了不同程度的毁损。这一事件鲜明地折射出了城市化建设背景下文化遗址保护所面临的隐忧。那么在城市化建设进程中,该如何正确对待文化遗址?城市化建设与文化遗址保护之间能否实现协调?对于这些问题的探索,构成了本研究写作的初衷,最终目的是寻求城市建设与文化遗址保护的协调。

二、城市化进程中文化遗址保护与适应性开发的必要性

文化遗址见证了城市的发展历程,反映了城市不同历史时期人们的创造力与人文精神。文化遗址同时也是彰显城市特色、凝聚城市精神的源泉。在当前城市化加速发展的时代背景下,保护文化遗址、通过适应性开发提升其当代价值,显得尤为重要。

1.文化遗址保护能够彰显城市特色

单霁翔(2013)[2]指出,城市快速建设中涌现出的一个突出问题是“城市特色危机”,不同的城市在规划手法、建造方式等方面趋同,从而导致城市面貌千篇一律,城市缺乏特色。而文化遗址是构成城市特色、体现城市独特历史文化风貌的重要基石,由于文化遗址的不可复制性,通过有效保护,这些见证着城市历史发展过程的历史古迹、传统街区、风俗风情等文化遗址,将成为保留城市记忆、延续城市风貌的基本元素。

2.文化遗址保护能够延续城市文脉

美国著名城市历史学家芒福特在其《城市文化》[3]93-98一书中提出,“城市是文化的容器”,总结出了文化对于一个城市发展的意义与价值。城市并非仅是建筑物在特定地域范围内的简单堆砌,对于城市发展而言,城市文化的传承、文脉的延续,要远比新建大规模的建筑群更为重要。而文化遗址作为城市历史文化成就的重要标志,记载着城市的文明兴衰,延续着城市的文化脉络。因此,有必要加强文化遗址保护,以文化引领城市发展。

3.文化遗址适应性开发能够提升城市文化竞争力

文化遗址的保护和利用并不相悖,通过加强文化遗址的合理利用,可以让历史在新时期呈现出勃勃生机,让文化遗址成为城市发展的积极力量。对文化遗址进行适应性开发(Adaptive exploitation)是在保护遗产的前提下,通过调整其功能,使其更符合当代社会的需求[4]。通过适应性开发,文化遗址能够将其所蕴含的价值发挥出来,而不再是与现代社会格格不入的历史包袱。文化遗址也将在可持续利用中获得更强的生命力。

三、实证研究:城市化进程中西安唐大明宫遗址的保护与适应性开发

城市改造是城市化建设中提升土地集约利用、完善城市功能的重要途径。从目前来看,由于缺乏可持续城市发展的理念以及对于政绩工程的盲目追求,以大拆大建、快拆快建为特点的城市改造过程,在引发诸多社会矛盾的同时,也使得若干珍贵的文化遗址遭受了不同程度的破坏。唐大明宫遗址坐落于西安城市中心地带,遗址保护与城市改造、城市建设的矛盾非常具有代表性,也先后经历了“限制型保护”与“适应性开发”两种方式。因此,本研究选取唐大明宫遗址为案例,通过分析在西安城市改造过程中对于该遗址保护与开发思路的变化,来探求如何实现文化遗址保护与城市建设双赢的可行途径。

1.阶段Ⅰ:对唐大明宫遗址实施限制型保护

唐大明宫始建于唐贞观八年,占地面积约为3.2平方公里,是北京明清故宫面积的四倍余。唐大明宫一度是大唐帝国的政治枢纽,也是盛唐时期规模最为宏大的宫殿建筑群。这座1 300多年之前所建造的土木结构的建筑工程,历经沧桑之后,地上建筑荡然无存,仅余下部分宫殿台基及残存的宫墙。唐大明宫遗址处于火车站附近,由于历史原因大批难民逃难至此定居,在遗址区内自然形成了 7个村庄,88家企事业单位,25 000户居民,以及总面积高达数百万平方米的被称为“道北”的棚户区。唐大明宫遗址早在 1961年就已被国务院确立为首批重点文物保护单位,长期以来对该区域一直采取“限制型”保护的方式,主要目标是防止和降低破坏文物的事件,并采取相关措施严格控制当地经济社会活动对于遗址区文化遗址可能造成的破坏。

从实践来看,单纯采取这种“限制型”保护的措施,难以实现遗址保护与城市发展的协调。首先,出于遗址保护的目的,大明宫遗址所处道北地区的棚户区遗址未进行城市改造,缺乏基本的排水设施,遗址所处地区一度成为西安低洼棚户区、环境脏乱差的代名词,区域环境也与周边城市环境格格不入,遗址区更被形象的比喻为“城市伤疤”;其次,受保护经费和人员规模的局限,“限制型”保护模式并无法真正实现对于大明宫遗址的有效保护,大明宫地区的遗址除受到雨蚀风化等自然因素影响外,人为取土、搭建违规建筑、修建道路等社会因素对遗址造成的破坏也难以得到及时有效的制止;再次,大明宫遗址区居民生活水平较周边地区而言相对较低,群众缺乏保护遗址的热情,人为破坏遗址的事件层出不穷;最后,由于唐大明宫遗址处于城市中央地带,随着近年来国内房地产市场的持续繁荣,遗址周边地价一路飙升,进一步加剧了遗址保护用地与城市建设用地之间的矛盾。

图1 限制型保护时期含元殿遗址①

图2 限制型保护时期 丹凤门遗址②

2.阶段Ⅱ:在保护的前提下对唐大明宫遗址进行适应性开发

2008年,唐大明宫国家大遗址保护展示示范园区暨遗址公园项目展示示范园区建设项目正式启动(刘克成,2009)[5]。在建设过程中,本着真实性、可读性、可持续性的原则,在保护的前提下,努力促进唐大明宫遗址本体以及周边环境的改善,提升遗址保护与展示的水平,进而谋求唐大明宫遗址所在区域实现社会效益与生态效益的和谐统一,建设国际水准的大型遗址公园。从 2007年起,陆续对占压在大明宫遗址及其周边的居民、88家企事业单位进行拆迁、安置,进行大明宫国家遗址公园的建设,2010年10月,大明宫国家遗址公园顺利开园,原本贫穷落后的道北棚户区摇身一变,成为了兼具遗址保护、休闲、旅游、教育等多种功能于一体的城市中央公园,在保护文化遗产的前提下,有效地改善了区域环境、增强了城市文化的内涵。

图3 适应性开发时期含元殿遗址③

图4 适应性开发时期 丹凤门遗址④

与限制型保护相比,在保护前提下对于唐大明宫遗址进行的适应性开发,将更有利于实现文化遗址保护与城市建设的协同。首先,适应性开发以遗址保护为前提,严格遵循国家《文物保护法》的相关规定,遵照规划先行的原则,依据《国家“十一五”期间大遗址保护总体规划》、《唐大明宫遗址保护总体规划》、以及《丝绸之路申报世界文化遗产·中国·陕西·西安段——唐长安城遗址·唐大明宫遗址保护管理规划》等系列规划,对于遗址区的文物保护以及周边建设控制地带进行合理布局,注重与周边环境的协同,这为更好地实现遗址保护与城市发展的协同提供了前提;其次,对唐大明宫遗址的适应性开发,在注重保护的前提下对其功能进行了调整,使之更适应现代城市发展的需要。这是对以往单纯、静态的博物馆式保护思维的变革;最后,将遗址改造为城市中央公园,且绝大部分区域免费开放,将遗址变为城市公共文化活动空间,有利于将遗址保护的成果惠及民众,同时也进一步促进了城市功能的完善。

四、促进城市建设与文化遗址保护相协调的对策建议

1.构筑历史性城市区域,协调发展新格局

城市建设与文化遗址保护之间的矛盾并非是不可协调的,文化遗址作为某一特定历史阶段人类活动、意识形态、社会关系等的文化载体,是见证城市发展历史、构成城市记忆、延续城市文脉的基础。在城市化进程中,如果不注重对于文化遗址的保护,忽视了城市文脉的传承,则有可能陷入城市记忆消失、城市面貌千篇一律、城市建设失调、城市特色消失等形式的文化危机。文化遗址绝不是城市发展的包袱,反而可能成为提升城市品位、彰显城市特色的根基所在。因此,可以探索构筑历史性城市区域,将文化遗址及其周边地区设立专门的历史性区域,采取“发展新城、保护历史区域”的做法,兼顾城市建设与文化遗址保护。

2.在保护遗址本体的前提下,赋予其新的当代功能

对于文化遗址而言,保护并非是要将其隔离起来,而是要通过传承,让世世代代的人们均能感受到文化遗址所蕴含的价值,均能从文化遗址中得到智慧。而通过赋予文化遗址新的当代功能,促进其价值的发挥,唤醒人们保护文化遗址的意识,将更有利于实现对文化遗址的有效保护。对比唐大明宫遗址前后两个阶段的保护方式,可以看出,单纯以防止文化遗址受到损害为目的而实施的“限制型”保护,既难以实现遗产所在区域与周边经济社会发展的协同,也难以阻挡城市化的洪流。而通过探索适应性开发的理念,促进文化遗址保护与当地经济社会发展水平、群众生活水平及城市总体规划建设等方面的有机结合,将文化遗址保护融入区域经济社会发展,进一步促进文化遗址在增强城市文化底蕴、改善人文环境、提升城市知名度方面积极作用的发挥。

3.提升文化遗址保护的公众参与度,让保护的成果惠及民众

唐大明宫遗址在实施限制型保护阶段,居住于遗址之上的居民生活水平明显低于周边地区,这也客观上造成了民众缺乏保护文化遗址的动力。在今后的遗产保护与开发过程中,要进一步完善涉及文化遗址保护与开发的民众补偿、参与、社会监督等方面的管理制度,充分调动民众参与遗产保护与开发的积极性,让遗产保护与开发的成果惠及民众,促使文化遗址真正成为推动区域经济社会发展的积极力量。

五、结 论

城市文化遗址是彰显城市特色、延续城市文脉、增强城市文化竞争力的基石,在当前城市化建设高速发展的新时期,更应该加强城市文化遗址的保护,并通过对其进行适应性的开发,使文化遗址在功能上更符合当代社会的需求,将其转变为城市发展的积极力量。研究结合唐大明宫遗址的保护与适应性开发的案例,提出了城市建设应延续文脉、文化遗址保护应融入城市建设过程之中、文化遗址保护成果应惠及民众等对策建议,这些建议将有助于我们正确认识文化遗址保护的作用,协调城市发展与文化遗址保护之间的关系。

[1]单霁翔. 维护文化遗产尊严就是维护民族国家尊严[EB/OL]. [2012-09-09]. http://www.chinanews.com/cul/2012/09-09/4169878.shtml.

[2]单霁翔. 城市化进程中的城市文化建设与文化遗产保护[J]. 城乡建设,2013(6):6-11.

[3]刘易斯·芒福德. 城市文化[M]. 宋俊岭,李翔宁,周鸣浩,译. 北京:中国建筑工业出版社,2009.

[4]陆韵羽. 基于线性文化遗产视域下的嘉陵江流域古镇适应性保护[J]. 中国文化遗产,2015(1):25-30.

[5]刘克成. 解说大明宫国家大遗址保护展示示范园区暨遗址公园总体规划[J]. 中国文化遗产,2009(8):112-119.