基于《课程标准》的“沪科版”《科学探究:电动机为什么会转动》说课

2016-01-11盖家祥

盖家祥

摘 要:在初中物理教学参考资料中,关于电动机的教学分析和设计资料不多。笔者参考了初中物理各版本教科书,基于《课程标准》“从生活走向物理,从物理走向社会”的理念,以“沪科版”教科书第十七章第三节《科学探究:电动机为什么会转动》为例,设计了一种能充分体现物理学科实验特色的教学思路,把教师演示实验、学生探究实验、交互仿真实验相结合,并将该设计以说课的形式呈现出来。

关键词:电动机;科学探究;课程标准;说课

中图分类号:G633.7 文献标识码:A 文章编号:1003-6148(2015)12-0062-4

《科学探究:电动机为什么会转动》是“沪科版”《物理》第十七章第三节的内容,本文从教材学情、教学目标、教学过程和评价反思四个方面进行了阐述。

1 教材学情分析

第十七章共有三节:第一节《磁是什么》介绍了简单的磁现象;第二节《电流的磁场》研究电生磁;本节是第三节,研究电动机为什么会转动,是一节实验探究课。简单地说,本节内容包括了两个部分:探究一条科学规律(通电导体在磁场中受力)和认识一种生活应用(电动机)。学生对电动机比较感兴趣,但对其内部构造和工作原理并不熟悉。特别是由于学生的抽象思维能力不强,所以较难理解换向器的作用。

2 教学目标分析

笔者根据《课程标准》的要求[1],结合学生的实际和自己的教学经验,制定了本节课的三维教学目标。

(1)知识与技能

①通过实验,知道通电导体在磁场中受力的方向与哪些因素有关。

②通过探究,能说出电动机转动的原理。

(2)过程与方法

经历实验探究过程,体会简化法、模型法在科学研究中的重要性。

(3)情感态度与价值观

体会科学研究过程的艰辛和乐趣,养成实事求是的科学态度和敢于创新的科学精神。

本节课将和学生一起探究电动机为什么会“转动”。先探究为什么“动”,再探究为什么“转”,达成知识目标。其中受力“动”是重点,受力“转”是难点。学生将经历探究全过程,从而达成过程与方法和情感态度与价值观的目标。

3 教学过程分析

根据教学目标,笔者制定了四个教学环节:引入转动、感受转动、探究转动和总结转动(图1)。

(1)引入“转动”

首先,从生活中的电风扇、滚筒洗衣机等家用电器引入电动机,激发学生的探究兴趣。

(2)感受“转动”

由于家用电器的外壳遮挡住了电动机,学生难以直观认识其结构。所以设置第二个环节,让学生感受电动机的转动。

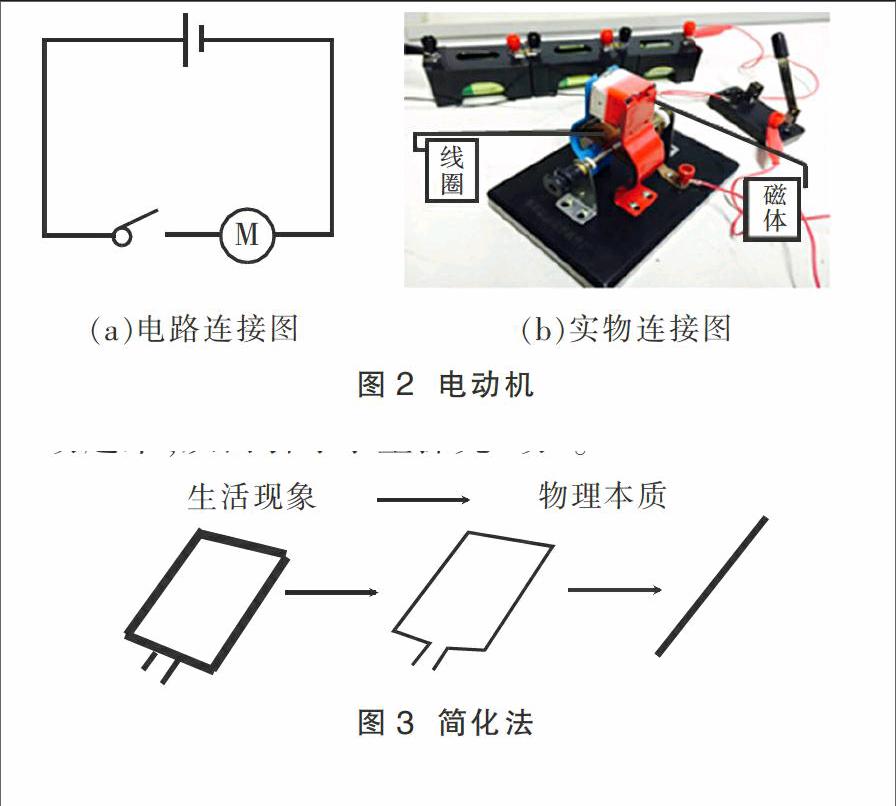

利用小电动机模型,解决学生分组实验:(图2)让电动机转起来。在这个过程中,学生认识了电动机的关键部件(磁体和线圈),而且明确了本节课的研究主线(一个主体——线圈),线圈只要满足“在磁场中”“通电”两个条件,就可以发生受力转动的结果。

但是学生直接研究线圈的转动太复杂,应对他们进行引导:一组线圈太复杂可先研究一个线圈,一个线圈太复杂可先研究一条边。让学生体会简化法在物理学研究中的重要性和必要性。到此,本节课由生活现象走进了物理本质(图3)。接下来面临的问题就是让一条边在磁场中通电动起来,从而引导学生探究“动”。

(3)探究“转动”

用金属铝棒表示边。笔者摒弃了很多资料中提到的用电磁铁替换U形磁铁[2],用铝箔纸及牙膏皮做成金属棒或者悬挂金属棒等实际现象并不明显的做法,用空心铝棒代替金属棒[3],找到了磁感应强度高达1 T的强磁铁,使金属棒受的安培力比较大。这样,只需一节1.5 V的干电池,就可以使实验效果十分明显(图4a)。

通过演示实验让金属棒动起来,学生也就从有形的动中发现了无形的力。接着向他们抛出一个问题:你能用小组的器材也让金属棒动起来吗?学生分组实验(图4b),在实验的过程中他们发现,有的小组金属棒动的方向和演示实验不同,不同的小组金属棒动的方向也可能不同。于是,他们提出了一个很有探究价值的问题:金属棒的受力方向到底和哪些因素有关呢?进而进一步进行探究。

在这个环节里,笔者设计的演示实验有效降低了学生分组实验的难度。学生通过分组实验所经历的科学过程,自主建构了相关知识,即力的方向与电流方向和磁场方向有关。这样,笔者和学生一起明确了本节课的重点——探究“动”,也就为后面的探究“转”做好了铺垫。

研究“边”是为了研究“圈”,探究“动”是为了探究“转”。本节课又从物理本质走向了社会应用(图5)。学生会考虑,如果一个圈在磁场中通电,会有什么效果呢?有的猜想转,有的猜想不转。实践是检验真理的唯一标准,此处必须有合适的演示实验来检验学生的猜想。

笔者利用单匝线圈进行演示实验(图6a)。学生观察线圈就会发现,线圈其实只转了一点,但是没有持续转下去,为什么会这样呢?笔者要用动态Flash仿真实验(图6b)进行细节的分析。提三个问题引导学生思考:“为什么红边受力向上,蓝边受力却向下?为什么线圈转到竖直方向停不下来?为什么线圈转过竖直方向又转不下去?”根据之前学生建构的知识,他们可以分析出:就是因为这里红蓝边的受力方向没有改变,所以这两个力又把线圈拉回来了。笔者立即抛出一个新问题:你如何让线圈持续转下去呢?这里学生会给出很多方案,有的说可以颠倒N、S极,有的说可以颠倒电源正负极,有的说此时可以断开开关一段时间后再闭合。对他们给出的这些方案给予肯定:科学家从理论上也是这么考虑的,但是真正操作起来比较难实现。工程师给科学家提供了一个简单的元件,就解决了这个难题。此时,学生的目光就集中到了笔者手中的换向器上。只需要在刚才的单匝线圈上加一个小小的换向器,就能够实现持续转动。(图7a)线圈转起来了,为什么会这样呢?还要利用仿真实验(图7b),进行细节的再现。

由于之前有了“转”的铺垫,此时学生通过小组讨论,就可以知道为什么加上换向器,线圈就能持续转动了。设计这个环节,主要是想让学生认识到换向器是一个工业设计而非科学理论的创新,让他们感受换向器的巧妙。

这样,在探究“转”的环节中,通过两个演示实验,两个仿真实验,就突破了“转”这个难点。

此时,本节课的主要内容(探究“转动”)就完成了(图8)。最后,笔者为学生对转动进行了总结提升(图9)。

(4)总结“转动”

科学家发现一条规律,工程师发明一件应用,从发现到发明的过程是漫长而艰辛的,既要有科学理论的指引,又要有关键部件的技术创新。随着电动机的大量应用,人类进入了电气化时代,导致了第二次工业革命的产生。如此总结,既明确了科学家和工程师的职业分化,为学生的职业规划起到了萌芽性质的指导作用。同时,又渗透了物理学史,使情感态度价值观教学目标得到体现。

4 自我评价反思

本节课以实验为基础,共设计了两个分组实验,三个演示实验以及两个仿真实验,体现了物理以实验为基础的学科特色(图10)。

本节课从生活中的家用电器引入电动机,在和学生一起探究物理规律和社会应用的过程中,突破了“动”“转”的难点。践行了《课程标准》“从生活走进物理,从物理走向社会”的理念(图11)。

参考文献:

[1]刘伟强.谈谈磁场对电流的作用实验的改进[J]. 物理教学探讨,2002,20(11):20—21.

[2]杨英君.空心通电导体的制作与应用[J].物理教学探讨,2009,27(9):60—61.

(栏目编辑 邓 磊)