吴哥遗产地土地利用/土地覆盖变化遥感分析

2016-01-11廖凯涛,王成,习晓环等

吴哥遗产地土地利用/土地覆盖变化遥感分析

廖凯涛1,2,3,王成2,3,习晓环2,3,齐述华1,KHUON Khun-neay4

(1.江西师范大学 地理与环境学院,南昌 330022;2.中国科学院 遥感与数字地球研究所 数字地球重点实验室,北京 100094;3.联合国教科文组织国际自然与文化遗产空间技术中心,北京 100094;4.柬埔寨吴哥窟世界文化遗产管理局,暹粒 999094)

摘要:吴哥窟是柬埔寨的象征,近年来深受严重的环境问题的困扰。利用长时间序列卫星影像,采用最大似然分类方法,提取吴哥遗产本体及周边区域近30年土地利用/土地覆盖及变化信息,并基于转换矩阵方法分析各土地类型变化规律,最后利用野外地面实测数据对分类精度进行了验证。研究表明:基于光学影像的吴哥遗产地土地利用/土地覆盖分类精度可达81.4%;遗产地周边建设用地增加迅猛;林地面积大量减少,主要转化为农业用地及草地;农业用地显著增加,来源于裸地及林地;水体和湿地变化较少;导致吴哥土地类型变化的主要驱动因素是旅游业带来的资源过度开发、森林大量砍伐,吴哥遗产的原真性、完整性和蕴含的历史与文化价值也正遭受极大威胁。

关键词:吴哥遗产;光学影像;土地利用/土地覆盖;变化检测

doi:10.3969/j.issn.1000-3177.2015.01.020

中图分类号:TP751文献标识码:A

Land Use and Land Cover Change in Angkor Heritage

Site Based on Remote Sensing

LIAO Kai-tao1,2,3,WANG Cheng2,3,XI Xiao-huan2,3,QI Shu-hua1,KHUON Khun-neay4

(1.SchoolofGeographyandEnvironment,JiangXiNormalUniversity,JiangXi330022;

2.KeyLaboratoryofDigitalEarth,InstituteofRemoteSensingandDigitalEarth,

ChineseAcademyofSciences,Beijing100094;

3.InternationalCenteronSpaceTechnologiesforNaturalandCulturalHeritageunderthe

AuspicesofUNESCO,Beijing100094;

4.AuthorityfortheProtectionandManagementofAngkorandtheRegionofSiemReap,Combodia)

Abstract:Angkor Wat,the symbol of Cambodia,was inscribed in the list of UNESCO World Heritage Sites in 1992,and it was included in the World Heritage in Danger List due to its wholesale collapse and other environmental problems at the same time.This paper explored the land use/land cover change (LUCC) by using time series remote sensing images during the period from 1985 to 2013.The maximum likelihood classification was used to extract the LUCC information with the accuracy classification of 81.4%.And a transfer matrix method was deployed in order to analyze its regular change pattern.The study results show that during the past 30 years,the urban land of the study area increased rapidly,mainly coming from agriculture and forest.A substantial decrease occurred in forest area,and it turned into agriculture and grassland.While agricultural land increased significantly,mainly coming from the bare and forest.Water and wetland area did not change much.The main drivers for the LUCC was the over-development of tourism resources,which had led the intactness,the authenticity,the historical and culture value of the Angkor heritage site to great threat and damage.

Key words:Angkor heritage site;optical image;land use/land cover;change detection

1引言

随着社会经济的飞速发展,人类对土地资源开发的强度大大增加,土地利用/土地覆盖变化及其引起的生态环境问题受到人们的广泛关注。卫星遥感技术具有实时、快速、覆盖范围广、周期性等特点,已经被广泛运用于土地利用/土地覆盖分类及其变化监测[1-5]。

吴哥遗迹位于柬埔寨暹粒省,于1992年被联合国科教文组织(UNESCO)列入《世界遗产名录》,同时被列入《世界濒危遗产名录》。从1993年开始,柬埔寨政府和UNESCO发起了拯救吴哥古迹的国际行动,截止目前,已经有包括中国在内的20多个国家加入了该计划,对吴哥多处古迹进行修复[6-11]。吴哥遗产与周边环境是统一整体,各类环境要素是遗产本体赖以存在的基础,因此也有一些学者利用遥感技术开展吴哥窟及其周边环境变化研究。1992年Kvamme等[12]利用Landsat TM影像,人工寻找吴哥窟周边的遗迹。2003年悉尼大学联合其他8个国家的科学家,发起名为“Great Angkor Project”的项目,利用航空摄影测量、地表调查与GPS制图、水文模拟、航空及SAR影像制图等方式对吴哥环境变化、人口数量及密度、土地利用方式和生存模式等进行系统性调查,分析遗产与环境的时间演变关系模型。Gaughan等[13]利用Landsat TM数据对吴哥地区1995年~2005年的旅游、森林和土地利用状况进行了调查和分析,认为森林减少主要分布在吴哥窟周边和库仑山国家公园,一定程度上是由于生产为旅游业服务的木炭,并转换为农业用地。Traviglia[14]利用SPOT数据对高棉森林进行多尺度调查研究,发现库仑山周边森林正在减少,珍贵的龙脑香科树木被偷伐贩卖,一般的树木被砍伐作为木炭。近年来为满足不断增长的旅游业需要,吴哥周边酒店、商业区等快速兴建,并逐渐向吴哥遗产地逼近,不仅破坏了当地的生态平衡,而且对吴哥遗产的安全造成严重威胁。本研究即利用遥感手段,开展吴哥遗产及其周边区域的土地利用/土地覆盖变化监测与分析,以期为遗产地保护提供科学依据。

2研究区与数据

2.1研究区

研究区位于柬埔寨暹粒省,地理范围为13°05′N~13°44′N、103°22′E~104°15′E,总面积6865km2,主要包括暹粒市及其周边的库伦山和洞里萨湖。该区为典型的热带季风气候区,高温多雨,全年降雨量达1800mm,月平均气温30℃;11月至4月为旱季,月平均气温25℃;5月至10月为雨季,月平均气温33℃,其中10月份降雨量最大。研究区相对平坦,最高海拔501m(北部库仑山)。地表覆盖包括森林、稻田、城镇用地、湿地及文化遗产保护区。森林包括落叶和常绿林,其中龙脑香树是主要的珍贵树种。主要水系包括洞里萨湖和三条河流(斯伦河、暹粒河以及咯伦斯河),均位于洞里萨湖北部。洞里萨湖在雨季是湄公河的水库,湖面积可由旱季的2500km2增长到15000km2[15],水面上升会淹没湖周边大部分区域甚至吴哥遗产地局部。

2.2数据

本文收集了吴哥遗产地近30年的Landsat MSS、Landsat TM以及HJ-1A卫星遥感影像(表1),获取时间集中在旱季,云量均小于5%。Landsat数据及HJ-1A数据可分别从USGS官网(http://www.usgs.gov)及中国资源卫星应用中心网站(http://www.cresda.com)免费获取。为了便于选择训练样本、提高分类精度,本研究还购买了研究区的QuickBird数据,全色波段分辨率为0.61m,多光谱分辨率为2.44m。

表1 卫星数据情况

3方法及结果

3.1研究方法

以遥感处理软件ENVI 4.8为平台,将研究区的土地利用类型分为林地、水体、湿地、草地、裸地、农业用地及城镇用地7大类。利用最大似然分类方法,综合应用了每个类别在各波段中的均值、方差以及各波段之间的协方差等信息,进行监督分类。

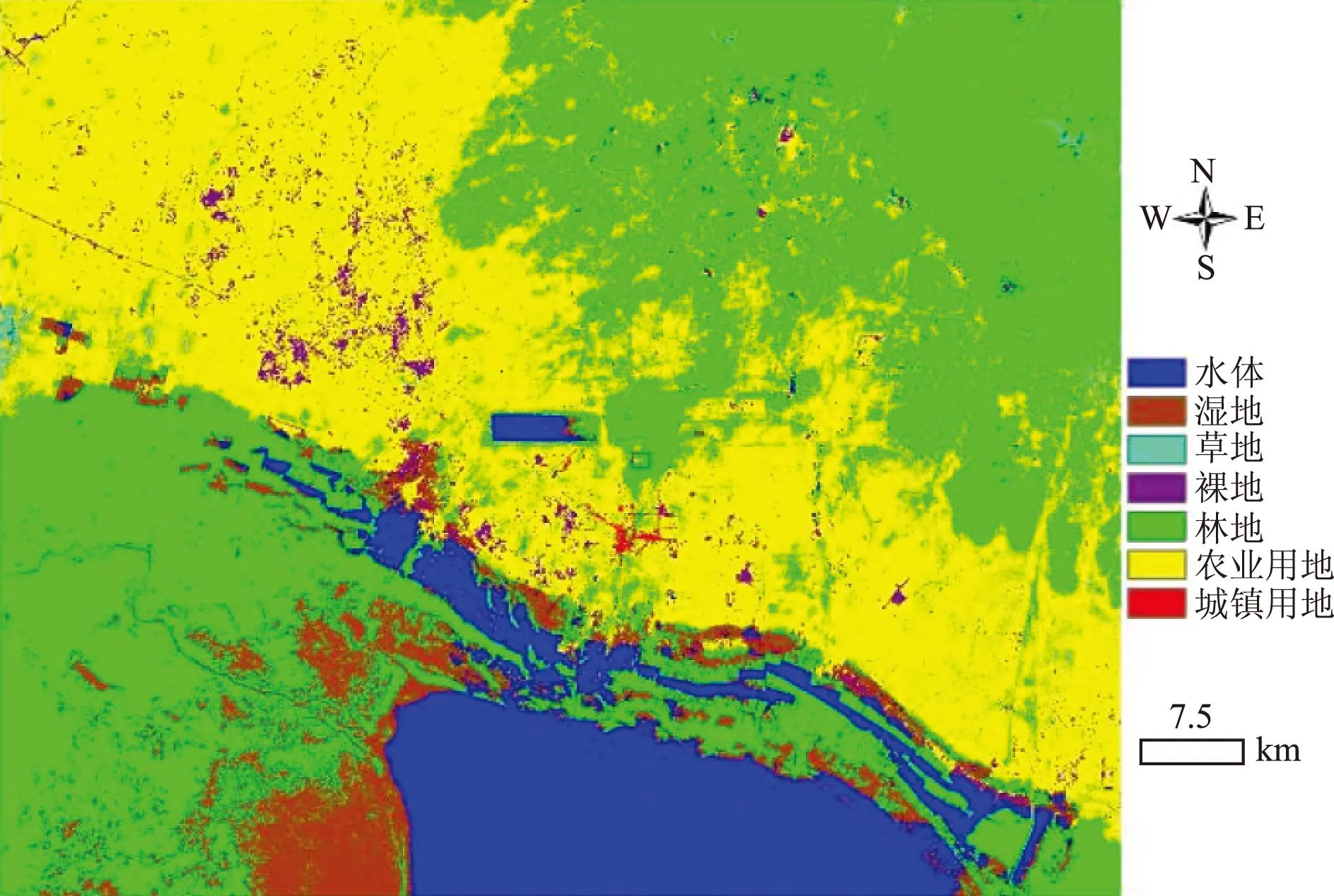

为了提高分类精度,在选取训练样本时采取高分影像参考法,即在对2006年TM影像分类选择训练样本时,参考2004年的QuickBird影像。首先在QuickBird影像上选取每类土地利用类型训练样本3~5个,结合这些样本的光谱特性选择其他范围内的训练样本,然后以2006年的训练样本为参考,对其他3幅影像进行训练样本的选择(由于1985年影像分辨率及城镇化水平均较低,未对1985年城镇用地进行分类)。图1为2006年吴哥遗产地土地利用/土地覆盖类型分类图。在ENVI软件中对分类后的结果进行精度评价,基于地表真实感兴趣区的4期影像分类结果的总体分类精度均大于84%;其中2013年11月实测数据与2013年1月17日HJ-1A影像的分类结果验证,精度为81.4%(表2)。

图1 2006年吴哥遗产地土地利用/土地覆盖类型分类

农业用地城镇用地林地草地裸地水体湿地总体实测个数18127212143误分个数22111018分类精度(%)88.8983.3385.71500100181.4

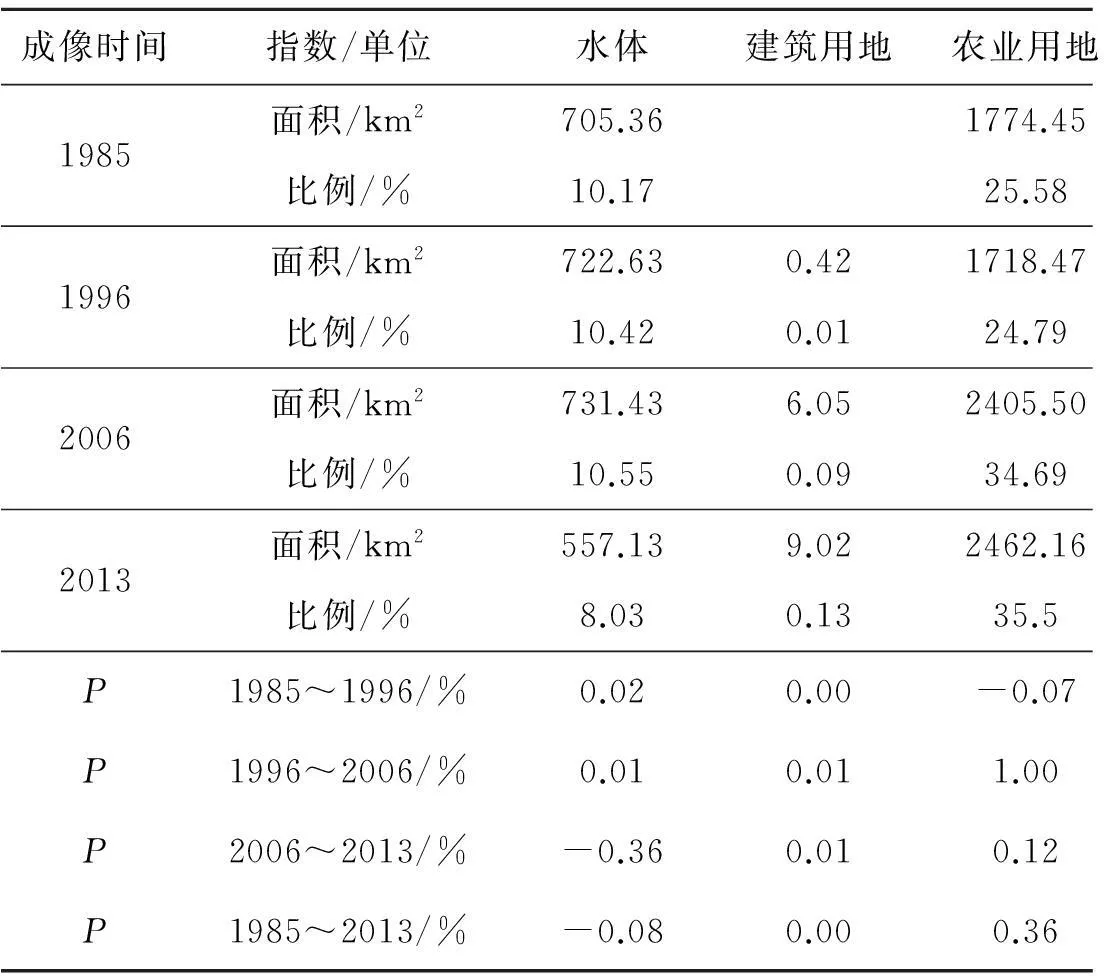

3.2基于转移矩阵的时间序列分析

对1985年至2013年的4幅影像分类结果进行统计并生成土地利用变化的转移矩阵,结果如表3和表4所示。为分析研究区的土地利用变化情况,本文引入了土地利用变化强度指数(P)[16],描述单一地类动态变化,其定义是研究区内某种土地类型在监测末期(b)与监测初期(a)数量的年变化速率,可定量比较土地利用变化的区域差异、预测土地利用变化趋势,如式(1)所示。

(1)

其中,P为目标土地利用类型i在某一空间单元(县、市或特定研究区)内的土地利用变化强度指数;Kj,a,Kj,b为研究初期a及研究末期b用地类型j在空间单元i内的面积;LAi为空间单元i的土地面积;T为研究末期和初期的时间间隔,以年为单位。

表3 吴哥遗产地遥感影像分类结果统计

表4 吴哥遗产地1985年~2013年土地利用/土地覆盖转移矩阵

4结果分析

4.1土地利用/土地覆盖的动态变化

4.1.1城镇用地

依据分类统计结果,可以看出30年来研究区土地利用情况发生了显著变化,其中城镇用地增加明显。1992年吴哥被UNESCO列入世界遗产名录,每年前往吴哥的游客激增,到2007年游客数量已经从入选前的1万人/年增加到200万/年,与之配套的建筑用地也大幅增加,其中以1996年至2006年增长速率最快,年增长16.86%,随后增长速率有所下降,增加面积主要来源于农业用地及林地,空间分布上主要集中在暹粒城区及库仑山脚。通过叠加道路及河流矢量数据发现,暹粒城区的南北沿暹粒河、东西沿6号公路呈现十字扩张(图2)。

图2 暹粒市城镇用地变化图

4.1.2林地

林地是研究区最大的土地利用类型,约占研究区总面积的40%。近30年来,林地面积呈明显减少趋势,是所有地物类型中减少最多的。随着城市的扩张、柴薪能源的消耗、森林火灾以及人类对林地的开发,大量的林地向农业用地、草地等快速转变,其中以2006年至2013年减少最多,其土地利用变化强度指数从1996年~2006年的-0.12%降低至到-0.65%,主要原因是部分草地及裸地变为林地;柬埔寨副首相兼联合国教科文组织全国委员会主席Sok An在2012年12月公开发表声明,吴哥遗产地周边森林砍伐已经影响到吴哥遗迹的美丽,特别是近些年吴哥北部库仑山上的森林砍伐,保护森林迫在眉睫[17]。

4.1.3农业用地

研究区内的农业用地面积仅次于林地,主要农作物为水稻[13]。从影像分类结果看,与林地面积快速减少相反,农业用地的面积增加迅速,增加主要来源于林地、裸地以及草地。一方面,旅游业的发展,导致吴哥窟遗迹附近的部分农业用地变为城镇用地,另一方面,大量的砍伐林地、草地开垦为农业用地,空间分布上农田的增加主要位于库仑山脚、吴哥窟遗迹周边及斯伦河两侧。

4.1.4水体

水体主要是洞里萨湖及周边的水体、吴哥水库、斯伦河及暹粒河,多年来变化较小;2006年至2013年面积有所减少,主要是洞里萨湖水位下降,水体变化为草地及湿地。

4.1.5湿地

湿地是一种非常重要的土地利用类型,研究区湿地面积总体呈现减少的态势,主要受洞里萨湖水位的影响,减少的湿地主要变化为草地及林地,水位下降草地滋长,低矮的灌木林漏出水面;其次是洞里萨湖周边湿地被开垦为水稻田等农业用地。

4.1.6裸地

裸地面积呈现增加—减少—不变的趋势,增加主要是来源于林地的砍伐,而减少则主要变为农业用地、草地。

4.2土地利用变化驱动力分析

吴哥遗产地1985年~2013年间土地利用/土地覆盖变化的驱动因子复杂多样,主要分为自然驱动力和社会驱动力,前者又分为地形地貌、气候、土壤、水文等因素;后者可分为人口、经济、技术、贫富状况、价值与观念、自然保护区建设等因素。尽管从长时间尺度上看,自然和人为因素都驱动着土地利用/覆盖变化,但在短时间尺度的城市化过程中,人类活动无疑是最主要的驱动因素[18]。

影响吴哥环境的最主要自然因素是气候,特别是夏季的降水直接影响洞里萨湖水位的高低及周边湿地面积的大小。冬季干燥,森林大火时有发生,林地被烧毁变为裸地,若干年后恢复成为草地、林地,影响林地、草地、裸地面积。

旅游业带动的城镇发展是改变吴哥遗产地土地利用变化的最直接原因。柬埔寨政府为了促进遗产地的社会经济发展,颁布的第一个政策就是让原来离开遗产地的居民重新回到遗产地周围生活[19],游客的剧增也导致吴哥人口快速增长[14],并在吴哥旅游的滞留时间大大延长[20],由此带动暹粒城镇的快速发展,并逐渐向吴哥遗产地靠拢,对遗产地构成了威胁。城镇的快速发展也推动了能源的大量需求,该地区的能源以柴薪为主,大量的森林被砍伐,林地变为裸地、草地开垦变为农业用地,并在库仑山山脚形成新的居民点。林地减少、农田和城镇的增加是人类活动最主要的表现。

5结束语

本文利用长时间序列的遥感影像、QuickBird高分影像,并结合2013年实地采集信息,对吴哥遗产本体及其周边区域遥感影像进行分类,提取吴哥遗产本体及其周边区域近30年土地利用/土地覆盖及变化信息。研究表明中分辨率的光学卫星数据客观反映了吴哥遗产地的土地利用/土地覆盖变化在结构、数量、趋势、空间分布方面发生的巨大变化。

研究中利用的数据包含Landsat MSS、Landsat TM以及HJ-1A数据,其中Landsat MSS与HJ-1A数据均只有4个波段,可能对分类结果有一定影响。野外验证数据主要集中于暹粒城区及公路两旁,偏远的库仑山及洞里萨湖相对较少,还需进一步构建土地利用/土地覆盖变化与吴哥遗迹的关系及评价指标;对于湿地面积的减少及近年农业用地面积基本不变的原因还需进一步的研究。总的来说,利用近30年的遥感影像分析发现,吴哥遗产及其周边地区的生态环境正在遭受严重的破坏,遗产地周边林地被砍伐,建设用地增加已经威胁到吴哥遗迹的保护;为了更好地保护吴哥遗迹的真实性和完整性,除了修复遗产本体外,还应该保护生态环境,控制城市发展,尤其限制向遗产地的扩展,适度开发旅游业。

参考文献:

[1]王艳英,王金亮.基于RS与GIS通海县土地利用/土地覆盖变化研究[J].环境科学导刊,2013,32(2):26-29.

[2]夏双,阮仁宗,颜梅春,等.洪泽湖区土地利用/覆盖变化分析[J].遥感信息,2013,28(1):54-59.

[3]HAO H,REN Z.Land use/land cover change (LUCC) and eco-environment response to LUCC in farming-pastoral zone,China[J].Agricultural Sciences in China,2009,8(1):91-97.

[4]王红,宫鹏,刘高焕.黄河三角洲土地利用/土地覆盖变化研究现状与展望[J].自然资源学报,2004,19(1):110-118.

[5]郭晓晓,冯海,冯忠科,等.基于MODIS温度和植被指数产品的山东省土地覆盖变化研究[J].遥感信息,2010,25(4):58-61.

[6]UCHIDA E,OGAWA Y,MAEDA N,et a1.Deterioration of stone materials in the angkor monuments,Cambodia[J].Engineering Geology,1999,(55):101-112.

[7]王林安,顾军,霍静思,等.柬埔寨吴哥古迹茶胶寺塔门整体结构三维有限元数值分析[J].文物保护与考古科学,2011,23(4):26-33.

[8]温玉清.法国远东学院与柬埔寨吴哥古迹保护修复概略[J].中国文物科学研究,2012,2(6):45-49.

[9]BANNO A,MASUDA T,OISHI T,et al.Flying laser range sensor for large scale site-modeling and its applications in bayon digital archival project[J].International Journal of Computer Vision,2008,(78):207-222.

[10]MAEDA T,SUGIURAY,HIRAI T.FEM modeling of the towers in bayon temple in Cambodia based on micro-tremor measurements[J].Advances in Engineering Software,2008,(39):346-355.

[11]KUMMU M.Water management in angkor human impacts on hydrology and sediment transportation[J].Journal of Environmental Management,2009,(90):1413-1421.

[12]KVAMME K L,ERMANWEIN E,LIMP F.New approaches to the use and integration of multi-sensor remote sensing for historic resources identification and evaluation,SERDP project CS-1263[R].Final Project Report Submitted to the Strategic Environmental Research and Development Program,U.S.Department of Defense,Washington,D.C.,2006.

[13]GAUGHAN A E,BINFORD M W,SOUTH W J.Tourism,forest conversion,and land transformations in the angkor basin,Cambodia[J].Applied Geography,2009,(29):212-223.

[14]TRACIGLIA A.A view on greater angkor:A multi-scalar approach for investigating the khmer forests[J].Advances in Remote Sensing for Archaeology and Cultural Heritage Management International workshop;1st,Advances in Remote Sensing for Archaeology and Cultural Heritage Management,2008,23-26.

[15]FUJITA S T Y,FOX J.Resource use dynamics and land cover change in ang nhai village and phou phanang national reserve forest[J].Lao PDR.Environmental Management,2005,36(3):382-393.

[16]任志远,张艳芳.土地利用变化与生态安全评价[M].北京:科学出版社,2003.

[17]WANWISA N.Axe falls on Angkor trees[N].TTRweekly,2012-12-13(3).

[18]NUNES C,AUGE J I.Land-use and land-cover change (LUCC):Implementation strategy[R].IGBP Report No.48 and IHDP Report No.10 Stockhdm,Sweden and Bonn,Germany,1999.

[19]FABIENNE L.École fran aise d’extrême-orien.The people of angkor:Between tradition and development[C].Siem Reap:World Monuments Fund and Center for Khmer Studies.Phnom Bakheng Workshop on Public Interpretation,2005:118-130.

[20]OLIVER S.A country with rich historic past bracing for bright future[N].JOURNAL,2003,(2):8-10.