曹植的生命沉沦与作品风格转向新论——兼论曹植若干作品的编年

2016-01-09罗昌繁

曹植的生命沉沦与作品风格转向新论——兼论曹植若干作品的编年

罗昌繁

(华中师范大学 文学院, 湖北 武汉430079)

摘要:联系具体史实,借助心理学相关理论,对曹植的贬谪生命沉沦进行了宏观审视与微观剖析,并分阶段细致考察了曹植的作品风格,同时对部分作品编年提出了新见。要之,曹植后期贬谪生活期间的作品,前后呈现出三种不同的风格,依次为黄初前期的悠游自适,黄初中期的愤慨激昂,黄初后期与太和时期的哀婉悱恻。

关键词:曹植;生命沉沦;风格;编年

收稿日期:2015-03-10

作者简介:罗昌繁,男,土家族,华中师范大学文学院博士后流动站研究人员。

中图分类号:I 206.2文献标识码: A

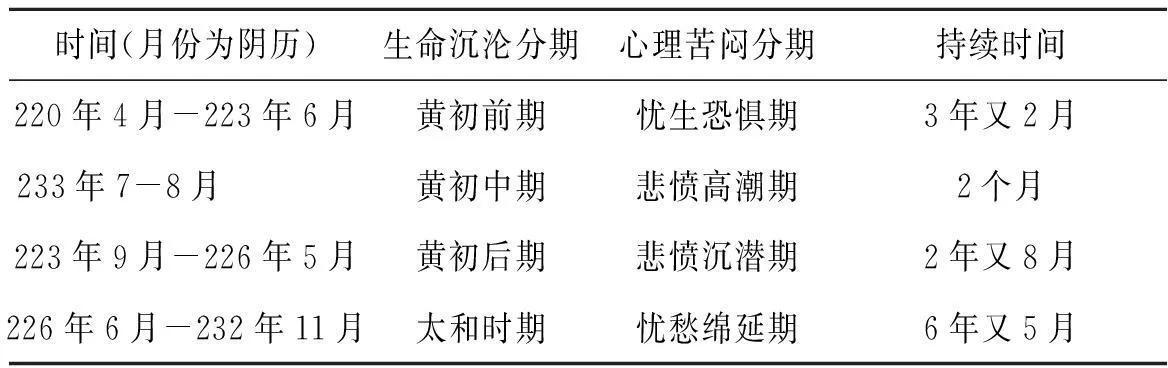

被誉为“建安之杰”的曹植,学界虽已论述繁夥,但对其贬谪生活的具体生命沉沦与作品风格转向探讨却仍然不够,其部分作品①编年也有待进一步明确。曹植后期作品的题材、体裁、风格等,需要紧密联系其贬谪生活的大环境来谈,但不可将此大环境概而论之,因为贬谪期间曹植所处的小环境与心态变化又各有不同。情绪心理学中,恐惧、悲伤、焦虑、愤怒等情绪有不同的明细定义,合理利用这些概念,有利于把握曹植的细腻心理与作品风格。故对曹植后期作品的分析要紧密联系其不同阶段的生命沉沦与相应的主导心理情绪,如此能够促进对若干有争议的曹植作品编年进行修订。本文对曹植的贬谪生活与生命沉沦进行合理分期,以表胪列。

表1 曹植之贬的生命沉沦与心理苦闷分期表 ②

一、黄初前期的忧生恐惧期

从曹丕即魏王位至黄初四年(223)六月曹植朝京都,这三年两个月是曹植生命沉沦的第一阶段,即黄初前期。此一阶段,性命之虞如达摩克利斯之剑一般时刻悬挂在曹植头上。黄初元年(220)曹丕即帝位,曹植《庆文帝受禅表》表示拳拳庆贺之意。此时所作的《魏德论》《魏德论讴》更是对曹丕称赞有加,可谓极尽歌功颂德之能事。曹植这一举措,目的在于表达甘心为臣,以求自保。赵幼文《曹植集校注》把曹植《上先帝赐铠甲表》《献文帝马表》《上银鞍表》三表系于黄初六年冬,恐有不妥。黄初前期,曹丕对其迫害最深,而到了黄初六年,曹丕见曹植确无不臣之心而放松警惕,所以东征途中过雍丘时亲临植宫,表达和好之意。若曹植此时有献战具之举,倒反而衬出曹丕迫害之意,因此这三篇上表,系于黄初前期更为合理。

曹丕即位后对宗室进行严酷迫害,以致于“魏氏诸侯,陋同匹夫”[1]577。陈寿于《三国志·魏书·武文世王公传》评曰:“魏氏王公,既徒有国土之名,而无社稷之实,又禁防壅隔,同于囹圄;位号靡定,大小岁易;骨肉之恩乖,常棣之义废。为法之弊,一至于此乎!”[1]591宋人张方平《宗室论·皇族试用》如此评价:“曹氏裁制藩戚,最为无道,至于隔其兄弟吉凶之问,禁其婚媾庆吊之礼,上不得预朝觐,下不得交人事,离恩绝义,断弃天常。能者被拘,才者不试,故曹植自比圈牢之养物,求一效死之地而不得。”[2]38册70-71曹丕因为猜忌诸王,对诸王大加贬削,实行监控统治,诸王过着画地为牢的生活。曾经的承嗣之争使得曹植成为曹丕最为疑忌的对象,其遭到的监禁待遇可想而知。

此第一阶段,恐惧成为曹植苦闷心理的主导情绪。黄初二年(221)是曹植一生中最为难熬的梦魇时期。是年曹植面临着谪居生活中的第一次大灾难,即因监国谒者灌均希指,奏“植醉酒悖慢,劫胁使者”[1]561,曹植被召入京师,在母亲卞太后的干预下免死,被贬安乡侯,后改封鄄城侯。《谢初封安乡侯表》中,面对曹丕的不诛之恩,曹植感激涕零。百来字的谢表中,竟然接连出现“忧惶恐怖”、“且惧且悲”、“罪深责重”、“精魂飞散”、“亡躯殒命”[3]237诸多表示惶恐的词语,曹植之惊惧可想而知。情绪心理学告诉我们,恐惧是由于面临危险而引起的一种消极情绪,尤其是面对死亡会产生一种极端的恐惧情绪,比起一般的恐惧,死亡恐惧产生的焦虑与不安要强烈得多。《写灌均上事令》记载曹植为了时刻提醒自己勿再犯罪,下令书写灌均所上奏章,置于坐旁,“孤欲朝夕讽咏,以自警戒也”[3]241,可见惶恐之深。

同年,东郡太守王机、防辅吏仓辑等诬告曹植,他又一次获罪入京,复以卞太后得解,这是贬谪期间曹植第二次与死神接近。后来曹植在《黄初六年令》回忆此时的生活情境是“身轻于鸿毛,而谤重于泰山”[3]338,真可谓生命不能承受之重。黄初三年(222),立曹植为鄄城王,邑二千五百户。由鄄城侯变为鄄城王,名为升爵,其实质并未改变,仍然是活在如牢笼般的藩国之地。

有一条史料为论者忽略,即黄初三年(222)九月,曹丕诏曰:“夫妇人与政,乱之本也。自今以后,群臣不得奏事太后,后族之家不得当辅政之任,又不得横受茅土之爵;以此诏传后世,若有背违,天下共诛之。”[1]80曹丕颁发此诏的原因鲜见有人论及,如果联系曹植前后两次因为卞太后的干预而避免被杀的事实来看,此诏的颁布无疑是曹丕很大程度上针对卞太后而言的。由于接连两次获罪几乎被杀,使得曹植战战兢兢,如履薄冰。加之曹丕禁止妇人参政诏令的颁发,使得曹植少了一份可以依靠的屏障。人身安全是这一时期曹植最为需要的。为了全身保命,曹植不得不尽量安分守己。因此在黄初二年(221)七月以后,曹植的生活状况是《黄初六年令》中这样的记载:“形影相守,出入二载”。这一时期,“机等吹毛求瑕,千端万绪,然终无可言者”[3]338,可见任凭王机等挖空心思诬陷,曹植也是尽量做到警惕自诫,不越雷池一步。

从黄初二年(221)被王机、仓辑诬告,到黄初四年(223)五月,曹植与白马王曹彪、任城王曹彰朝京都之前,这近两年,曹植幽囚独处,生死莫测,迫害愤恨的阴影挥之不去,深恐巨忧时常萦绕在脑海之中。此间,曹植动辄得咎,只能噤若寒蝉,很少写有关时事与寄托较明的诗文,他希心庄老,创作了一系列游仙诗③。学界基本公认曹植的游仙诗都作于贬谪时期,但具体作于贬谪期间的哪一段却没有定论。笔者认为,曹植的游仙诗(至少大部分游仙诗)应该系年于黄初二年7月(221)被王机、仓辑诬告,到黄初四年(223)5月曹植朝京都之前的近两年内,即曹植所谓“出入二载”期。主要原因如下:

其一,游仙诗的含蓄特色使其能够成为曹植间接表达物不平则鸣的创作体裁。在经历了两次差点被杀的惊险之后,曹植的死亡意识大大增强,避祸意识增多。这种环境之下,一个人的心理最容易服膺老庄,这也是游仙诗创作最为可能的时期。

其二,曹丕即位到黄初二年(221)七月之前,此时曹植任性而为的性格还较为直露,两次被监察官员抓住把柄可以证明这一点,这一时期的曹植虽然性命堪忧,但其处世思想基本没有转入老庄哲学,仍以儒家思想为主,所以不太可能创作游仙诗。而黄初四年七、八月,曹植归鄄城以后,逐步进入了悲愤沉潜期,这时曹植已经平静许多,其不羁性格也大有收敛。此时曹植如有咏怀寄托,可以相对直白一点,不必像前两年那样含蓄拘谨,所以黄初后期也似无创作游仙诗的必要。到了太和时期,曹植的事功意识再次高扬,这一阶段显露的是急于求试而不得的不遇心态,更不太可能创作游仙诗。另外,还有一条较为有力的证据,即作于黄初四年(223)七月的《赠白马王彪》之七云:“苦辛何虑思?天命信可疑!虚无求列仙,松子久吾欺”[3]300。曹植似乎领悟到求仙乃虚妄之事,说明他在这之前的一段时间内应该是迷恋老庄的,这也是游仙诗创作的可能时期。

曹植的游仙诗是他精神受到沉重打击,身心受到严重摧残之后的产物,是在求仙长生的内容中寄托咏怀意旨。在忧生自保期间,曹植的游仙诗是以极为委婉曲折的方式来表达自己的苦闷心理,这是一种自我调节与自我疗救。这些游仙诗中很明显地体现了曹植向往自由的心理:《仙人篇》云“韩终与王乔,邀我于天衢;万里不足步,轻举凌太虚;飞腾逾景云,高风吹我躯”[3]263;《游仙》谓“翱翔九天上,骋辔远行游”[3]265;《苦思行》云“中有耆年一隐士,须发皆晧然。策杖从吾游,教我要忘言”[3]316;《五游咏》云“九州岛不足步,愿得凌云翔。逍遥八纮外,游目历遐荒”[3]401。曹植反复吟咏渴望遨游九天、举凌太虚,无非是人身自由受到限制的一种反应。寄托老庄,创作游仙诗,既不致于让监官抓住把柄,又能适当地抒发心中的郁闷,是他忧生自保心理的一种外显。

二、黄初中期的悲愤高潮期

黄初四年(223)五月,曹植与曹彪、曹彰等被召入京都洛阳朝觐,这是一件令诸王欣喜的事情,藩王入京是出于皇帝的格外恩典。曹植对于这次进京,也是较为欣喜的,《责躬应诏诗表》谓:“前奉诏书,臣等绝朝,心离志绝,自分黄耇永无复执圭之望。不图圣诏,猥垂齿召。至止之日,驰心辇毂。”足见其踊跃心态。然而曹植的积极却换来了不得朝觐的诏令,即所谓“僻处西馆,未奉阙廷。踊跃之怀,瞻望反侧”[3]269,“嘉诏未赐,朝觐莫从”[3]276。于是曹植上疏赞扬曹丕功德,并有《责躬》《应诏》诗呈曹丕,先检讨昔日罪过,且显忧惧悲怆以博取同情,又主动请缨,“愿蒙矢石,建旗东岳……甘赴江湘,奋戈吴越”[3]270。猜忌心理很重的曹丕婉拒了曹植的请缨。此次赴京,曹植应与曹丕有过短暂会晤,不过在京停留时间不长就要返归藩国。曹植本着赴京面陈苦闷、希冀启用的目的,却事与愿违。

这次曹植与诸王在京停留期间,京都发生了一件大事,即当年六月曹彰暴卒于京都。《世说新语·尤悔》云魏文帝毒杀了曹彰,这一记载的真实性无法考实,但一向骁勇的曹彰暴卒无疑属非正常死亡,其暴卒对于曹植应该是有震慑意味的。

黄初四年(223)七月,在返归藩国的途中,曹植曹彪希望能同路而行,但不被监国谒者允许,加之此前曹彰的死让曹植特别悲痛,遂愤而成篇,名《赠白马王彪》,这是一篇相当酣畅痛快的组诗,标志着曹植进入了悲愤高潮期,即本文所谓其生命沉沦的第二阶段,是为黄初中期。且看《赠白马王彪》其二:“太谷何寥廓,山树郁苍苍。霖雨泥我涂,流潦浩纵横。中逵绝无轨,改辙登高冈。修阪造云日,我马玄以黄。”[3]296诗中的“寥廓”、“苍苍”、“纵横”、“高冈”、“云日”都体现了一种强大的威压感,似乎给人一种泰山压顶的感觉,这间接反映了曹植心中承受的巨大政治压力。《三国志·魏书·文帝纪》载“任城王彰薨于京都,……是月大雨,伊、洛溢流,杀人民,坏庐宅”[1]83。曹植与曹彪归国时,正遇到大雨淋漓的泥途之苦,此乃天灾。且曹植“马玄以黄”,玄黄来自《诗经·国风·卷耳》“陟彼高岗,我马玄黄”[4]278,后代指马病弱貌。加之曹彰的暴毙属于人祸,故曹植面对的是天灾、人祸、马病。试想,在监官的监视之下,与身边的病马行走在坎坷泥泞的道路上,且怀有丧兄之痛,还不能与其弟同行同宿,曹植能不悲愤异常吗?其三又云:“玄黄犹能进,我思郁以纡。郁纡将难进,亲爱在离居。本图相与偕,中更不克俱。鸱枭鸣衡軏,豺狼当路衢。苍蝇间白黑,谗巧令亲疏。欲还绝无蹊,揽辔止踟蹰。”[3]296-297情绪心理学告诉我们,愤怒与其它消极情绪如悲伤、焦虑等不同,愤怒往往具有明确的对抗性,往往含有对他人或他物的责备。曹植的愤怒主要是对监官们的憎恨,所以用各种令人厌恶的动物来比喻他们。这首诗中,曹植直抒胸臆,将对监官的愤怒与憎恨表现出来,用“鸱鸮”、“豺狼”、“苍蝇”等比喻监官为势利小人,更用“谗”、“当”、“间”、“鸣”等字,将他们混淆是非,以谗言巧语挑拨离间的丑恶行径刻画无遗,可谓痛极无隐语。其五继续说:“太息将何为?天命与我违。奈何念同生,一往形不归。孤魂翔故域,灵柩寄京师。存者忽复过,亡没身自衰。人生处一世,去若朝露晞。年在桑榆间,影响不能追。自顾非金石,咄唶令心悲。”[3]298曹植在此直接表达对曹彰之死的悲痛与哀悼,试想亲兄弟一同前往京师,返归时却少了一人,其“孤魂”、“灵柩”仍停留在京师,而存者也可能不久于人世。如此巨大政治压力下的死生之戚营造了浓郁的死亡意识,使得曹植喟叹人生苦短。组诗的最后其七谓:“变故在斯须,百年谁能持。离别永无会,执手将何时?王其爱玉体,俱享黄发期。收泪即长路,援笔从此辞。”[3]300此时,曹植放声长号,感生死离别。吟唱离歌之苦后,马上又要回藩地过圈牢养物的生活,这满腔悲愤何人能懂!

《赠白马王彪》这组诗中,惊恐、悲伤、愤怒、无奈等心情交织在一起,刻骨的悲怆感是曹植愤懑的极限反映,是其情感大爆发的结果,是其向往自由的高声呐喊。方东树说:“此诗气体高峻雄深,直书见事,直书目前,直书胸臆,沉郁顿挫,淋漓悲壮。”[5]215这种饱含血泪、感人肺腑的诗句,千载之后,仍能令读者扼腕垂泪。

《九愁赋》也应是曹植愤怒至极的结果。赵幼文《曹植集校注》将《九愁赋》系于进京之前,恐有不妥。赴京之前的时期,为了自保,曹植不太可能创作出显己贞亮、谴责监官的《九愁赋》。此赋感情悲愤凄咽,是遭谗受诬的愤怒体现。泣血之叹与颤栗之痛充盈全文,文中对小人的憎恨,对自己命运不公的陈述甚为明显。“旷年载而不回,长去君兮悠远”、“长自弃于遐滨”,说明了曹植被贬京都时间已经较长,所以从时间上可以推断应非黄初前期。且据考“践南畿之末境”之“南畿”乃指雍丘[3]254。赋中又有“与麋鹿以为群,宿林薮之威蓁。野萧条而极望,旷千里而无人”,从地点大致可知在荒凉的雍丘之地。黄初四年(223)八月,曹植归鄄城,徙封雍丘王,马上又被监官诬告。因此,此赋极有可能是作于赴雍丘之后不久,时间应该在黄初四年(223)八月附近,这一篇赋作也是曹植悲愤高潮时的呐喊。

三、黄初后期的悲愤沉潜期

黄初四年(223)八月,曹植徙封雍丘王,从鄄城迁到雍丘,离京都又近了许多,从此,曹植进入了生命沉沦的第三阶段,即本文所谓黄初后期。黄初后期,曹植的生活较为平静。《黄初六年令》谓:“及到雍,又为监官所举,亦以纷若,于今复三年矣。然卒归不能有病于孤者,信心足以贯于神明也。”[3]338说明这近三年(约两年又八、九个月)内,曹植循规蹈矩,没有再让监官抓住把柄进行奏劾。

经过黄初四年(223)七、八月写下《赠白马王彪》《九愁赋》表达极度悲愤以后,曹植逐渐转入了悲愤沉潜期。所谓悲愤沉潜期,指曹植的悲愤逐渐深藏不露,转向内心的自我哀叹,这是绝望之后的余悸期与麻木期。行为主义心理学中有一个极为著名的理论叫“习得性无助”,是指个体在经历了无法逃避的危机或不愉快的情境以后,产生的一种绝望、无奈的心理状态,个体因此会时常以悲伤、焦虑等情绪消极地面对生活,没有意志去战胜困境。同样,曹植在经历了几次严酷打击而倾诉无果的情境以后,也会有类似的消极心态。我们可以把他在愤懑至极时写下《赠白马王彪》《九愁赋》视为转折点,从此以后,曹植进入了一种习得性无助状态。社会心理学中有一个“贝勃定律”,认为当个体经历了强烈的刺激后,如果再对其施与刺激,那么个体对于后来的刺激反应不会如之前那么强烈。黄初二年(221),曹植经历过两次死亡恐惧的直接威胁。黄初四年(223),任城王曹彰的暴毙又给曹植极大的震慑。因此,曹植在黄初四年(223)徙封雍丘王以后,如果再有类似的打击的话,其所受到的恐惧也不会如之前那么强烈。不过,此前的严厉打击与残酷迫害所造成的阴影并没有完全消失,只不过黄初后期外界的压力相比渐小,此时的曹植已经学会在圈养幽禁生活中过着相对麻木的生活。

另外,行为主义心理学有“正惩罚”与“负惩罚”两个概念。正惩罚是指当个体做出一个行为后,出现惩罚物,以后个体就会减少相同或类似的行为。负惩罚则是当个体做出特定行为后,他所向往的东西就不会出现,这也会减少个体以后再做相同或类似行为的频率。曹植出现了犯罪违规之举,被监官奏劾,甚至召入京师问罪,贬爵、减邑等都是一种正惩罚。曹植在黄初四年(223)五月赴京上表希冀启用,曹丕没有同意,且那时曹彰的暴卒很可能是曹丕故意杀鸡儆猴,应该给曹植很大的震慑感,故而黄初后期,即使他内心望君垂顾,也只是若隐若无地含蓄表达,再也没有上表给曹丕直白地请求重用。

黄初后期,即曹植生命沉沦的第三阶段,他的忧生之嗟频率少于黄初前期,程度也浅了许多。此时的他仍望君垂怜,悲愤沉潜,诗文中体现的更多是悲伤与焦虑,是一种孑然独处,倍感孤独的被弃感。所以此时创作了较多的弃妇诗(思妇诗),如《浮萍篇》《七哀》《种葛篇》等。《浮萍篇》一诗以浮萍起兴,以结发夫妻为比,以女子的口吻,通过写女子今昔生活的前后对比来表现其伤心与怅惘。虽寄托隐晦,但“无端获罪尤”、“何意今摧颓,旷若商与参”的诗句,视为隐射曹植自己与曹丕的关系是说得通的。“行云有返期,君恩傥中还”[3]311,此处“君”既可指女子丈夫,还可指君主曹丕,可谓是期望曹丕能悔悟的申诉。《种葛篇》亦有同样的立意,且“昔为同池鱼,今为商与参”的诗句,同样以商、参二星为喻,因为商星在东,参星在西,此出彼没,永不相见,以此自比与兄长曹丕永不能见。“往古皆欢遇,我独困于今。弃置委天命,悠悠安可任”[3]315,更是直接把自己的孤独与无奈表现出来,这种随缘认命的思想较为符合黄初后期曹植的处境。而《七哀》:“君若清路尘,妾若浊水泥。浮沉各异势,会合何时谐?愿为西南风,长逝入君怀。君怀良不开,贱妾当何依”[3]313,通过鲜明的对比,曲折婉转的哀叹,将浓厚的哀戚与伤痛呈现出来,寄望能够重新得到曹丕眷顾。元末明初的刘履因此才说:“子建与文帝同母骨肉,今乃浮沉异势,不相亲与,故特以孤妾自喻,而切切哀虑也。”[5]121

这些隐曲深沉的弃妇诗(思妇诗),无一不是在比兴寄托中透射出一种孤独感与被弃感。人本主义心理学认为,“孤独是由人所期望的社会交往数量和质量与实际的社会交往数量和质量之间的差异所导致的内心感受。”[6]215而且认为孤独感的产生受社会情境的影响很大,如果长期孤独会导致消极预期或悲观预期。谪居生活期间,曹植与亲友交往甚少,所处环境使得其孤独感倍增。临去世前一年,其《求通亲亲表》谓“每四节之会,块然独处,左右唯仆隶,所对惟妻子”[3]437,这是其谪居孤独生活的真实写照。长期处于这样的生活环境,曹植也会产生悲观消极的事功心理预期,所以这一时期的自请试用并不明显。在悲愤沉潜期,曹植这种被弃感与孤独感尤为强烈,故而这一时期的弃妇诗(思妇诗)较多。情绪心理学告诉我们,悲伤与焦虑等消极情绪具有内向性,它们一般不像愤怒一样具有较为明确的对抗性,它们大都是一种潜藏的反应。悲伤大都是对发生过的不幸的一种伤感反应,焦虑亦是对不幸或失败感到担心和不安,或是对未经确认和未发生事件的压力感、忧惧感。形同楚囚的谪居生活使得曹植没有归属感,因此会在孤独的同时产生浓厚的悲伤情绪。而曾经的严酷打击所造成的阴影与痛苦经验,又使得曹植忧惧类似的情境再现,所以曹植还会焦虑。

也许是曹植这些弃妇诗(思妇诗)的悲惋凄清起到了效果,从而一定程度感动了曹丕。加之曹植在近两年的谪居生活内比较低调稳重,曹丕与曹植两人关系有所缓和。所以黄初六年(225)十二月,曹丕东征路过雍丘时幸植宫,既增邑又赏赐。对于曹丕的到来,曹植很高兴,“今皇帝遥过鄙国,旷然大赦,与孤更始,欣笑和乐以欢孤,陨涕咨嗟以悼孤”。曹丕幸藩国,曹植正可以借机面陈自己的意愿,即继续在藩国自乐其乐。《黄初六年令》又谓:“故欲修吾往业,守吾初志。欲使皇帝恩在摩天,使孤心常存入地,将以全陛下厚德,究孤犬马之年,此难能也,然固欲行众人之所难……故为此令,著于宫门,欲使左右共观志焉。”[3]338曹植此时仍然表现出愿意在藩国度过余生的愿望,主要还是为了避免曹丕的猜忌。之所以如此,很大可能是因为曹植在这次会晤曹丕以后,感觉曹丕并没有将其召回京都的意思,所以他表现出愿意在藩国度过余生,以此打消曹丕的猜忌。

黄初七年(226)五月,曹丕病卒,这离探望曹植不到半年时间,黄初后期的曹丕对曹植的政治打压大大减轻了,曹植所受的政治“紧箍咒”渐松,曹丕的去世使得曹植面临的政治压力顿小,其生命沉沦中的悲愤沉潜期也至此结束。

四、太和时期的忧愁绵延期

曹睿践位,曹植迎来了生命沉沦的第四阶段,即太和时期的忧愁绵延期。这一沉沦期长达六年有余,直至曹植去世。曹植是一个具有强烈儒家事功意识的人,黄初时期,由于强大的政治压力,这一意识只能若隐若现、时起时伏地浮现在曹植心头。但是一旦政治环境好转,他又开始萌发参政意识。

行为主义心理学认为,个体已经形成的条件反射由于不再受到刺激,其反应强度或频率会渐趋减弱甚至消失,这称为条件反射的消退。我们可以把曹丕对曹植的政治打压看作是一种刺激,把曹植隐藏事功意识看作是一种反射。不断的政治压力会使得曹植有意隐藏事功意识,但一旦对曹植的政治打压减少,他就会重新燃起辅君匡国的愿望。再者,马斯洛需求层次理论认为,一旦满足了生理、安全等基本需要以后,人就有一种自我实现的需要。曹睿即位,曹植所面临的境遇有较大的好转,此时无性命之虞,所以从自我实现的需要来看,此时的曹植也希望能通过建功立业以实现书名竹帛的梦想。曹睿即位之初,选用钟繇、华歆、曹休、王朗、陈群、曹真、司马懿等为辅政大臣,曹植见此,马上积极进行议论品评,作《辅臣论》七首,对这七人赞颂有加。试想若在黄初时期,曹植可不敢有此议论时政或时人的做法,其此举说明政治环境变得相对宽松,同时也透露出曹植欲积极施展政治抱负的渴望。

太和元年(227)四月,曹植徙封浚仪。在太和二年(228)四月京都洛阳发生了一件事情,《三国志·魏书·明帝纪》裴松之注引《魏略》说:“是时讹言,云帝已崩,从驾群臣迎立雍丘王植。京师自卞太后群公皆惧。及帝还,皆私查颜色。卞太后悲喜,欲推始言者,帝曰:‘天下皆言,将何所推?’”④针对此事,曹植作有《当墙欲高行》,谓“龙欲升天须浮云,人之仕进待中人,众口可以铄金。谗言三至,慈母不亲。愦愦俗间,不辨伪真。愿欲披心自说陈。君门以九重,道远河无津”[3]366,力陈被谗之苦,这是对时下政治谣言的自我辩解。此时他还作《怨歌行》以自辩,此诗寓意甚明,以周公自比,以周成王比曹睿,表达自己被猜忌的事实。“待罪居东国,泣涕常流连”[3]362,这里待罪居东国的不仅指征戎未归的周公,更暗指曹植自己,因为曹植贬所位于京都洛阳之东。曹睿未对谣传深究细核,曹植基本无恙。

半年以后,即太和二年(228)年十月,曹植上疏求自试,写下了著名的《求自试表》,云:“如微才弗试,没世无闻,徒荣其躯而丰其体,生无益于事,死无损于数,虚荷上位而忝重禄,禽息鸟视,终于白首,此徒圈牢之养物,非臣之所志也。”[3]368-371此表洋洋洒洒,徜徉恣肆。全文主要表达了自己爵位与功劳不相称,愿与国同休戚,志在效命疆场,以军功名垂青史。文中,曹植恐虚度年华而无尺寸之功,怀有慷慨赴死的决心,希望曹睿有伯乐般的慧眼,能够赏识启用自己。此时的曹植,相比撰写《辅臣论》时,其建功立业之心更加急切。从黄初时期的基本缄口不言,到太和元年的品评时人,再到太和二年的上疏求试,意味随着政治环境的松动,曹植的事功意识越来越强烈。对于曹植的毛遂自荐,曹睿予以婉拒。见此表所上的结果是疑不见用,曹植接连又说:“无功而爵厚,无德而禄重,或人以为荣,而壮夫以为耻。故太上立德,其次立功,盖功德者所以垂名也……是用喟然求试,必立功也。呜呼!言之未用,欲使后之君子知吾意者也。”[1]569此真诚意拳拳。曹植的上表引起了当时部分臣子的讥讽,即《求自试表》所谓“为朝士所笑”,所以曹植又作《虾鳝篇》予以回击。

曹植上疏求自试的行为,以及之前群臣迎其为帝的谣言,使得曹睿对其猜忌日重。在次年(229)十二月,曹睿下诏将曹植迁徙到更远的东阿。曹睿的诏令值得琢磨,曹植《转封东阿王谢表》谓“奉诏:太皇太后念雍丘下湿少桑,欲转东阿,当合王意!可遣人按行,知可居不”[3]390,可见曹睿极有可能是借卞太后之口吻对曹植行使贬谪,认为雍丘之地贫瘠,所以转徙东阿,且带有试探性语气,这一做法无疑较为聪明。曹植果真很想离开雍丘吗?恐怕未必。曹植本就不太重物质生活,本传载其弱冠之前就“性简易,不治威仪。舆马服饰,不尚华丽”[3]557。且曹植前妻曾因穿戴华丽而被曹操赐死,想必曹植也会谨记曹操“雅性节俭,不好华丽”[1]54的生活原则。又曹植此谢表还说“臣在雍丘,劬劳五年,左右罢殆,居业向定,园果万株,枝条始茂,私情区区,实所重弃。然桑田无业,左右贫穷,食裁糊口,形有裸露。”[3]390雍丘荒凉贫瘠,曹植在雍丘辛苦经营五年,使得“园果万株,枝条始茂”,糊口养家当不是问题。所以曹植内心有不太想离开的想法,但既有诏令,转徙东阿沃土之地也确实更有利于养家,因此也就勉强行之,如此离京都就更远了。

求自试不仅没有成功,且被迁更远的东阿,曹植内心的怀才不遇当越发强烈。名诗《美女篇》的具体写作时间难以考实,但大致应在转徙东阿前后,且在徙东阿之后的可能性更大。该诗大用比兴,托美女以自抒不遇心态,于此历代评点此诗者多有论述,毋庸再引。由于比兴手法的运用,使得该诗的象征性与隐喻性增强,增大了考察该诗具体写作背景与时间的难度。虽说分析诗歌不能完全将其中所涉及的地点人物与现实等同,但好用比兴的诗歌,其地点人物一般都有一定的生活原型,并非完全凭空想象。曹植迁东阿之前所作的《迁都赋序》谓“余初封平原,转出临淄,中命鄄城,遂徙雍丘,改邑浚仪,而末将适于东阿。号则六易,居实三迁,连遇瘠土,衣食不继”[3]392,由此可见曹植在迁东阿之前,所处的谪居环境基本都是贫瘠荒凉之地,而东阿确实是沃土。诗中“采桑歧路间”,当不是指“桑田无业”的雍丘,而是《社颂序》中所谓“桑则天下之甲第”[3]427的沃土东阿。且从美女穿着打扮与居住场所看也非一般的寒女,应为王室懿亲。所以从地点与人物来看,极有可能是居东阿的曹植自比。“盛年处房室,中夜起长叹”,叹的不仅是美女的年华易逝,更是曹植自己的生命荒废。该诗表达了一种强烈的忧愁哀伤,可谓太和时期曹植苦闷心理的最好写照,因此《美女篇》也成为了历代论曹植怀才难施时引用频率极高的诗篇,基本成了曹植怀才不遇的代名词。有论者认为《美女篇》沿袭了《陌上桑》的写法,而无曹植自身身世比拟,这一点是值得商榷的。《陌上桑》与《美女篇》产生先后难以判定。如果说《陌上桑》先出,《美女篇》后出,则有沿袭的可能,反之则无。如若有沿袭,则上面关于美女原型的论述则有可能站不住脚。故而,保守起见,将《美女篇》定为曹植谪居东阿时的作品,但姑置存疑。

太和四年(230)六月,曹植生母卞太后去世。在曹植的贬谪历程中,卞太后扮演了极为重要的庇护角色,曾经几次干预曹丕对曹植的陷害,对其兄弟关系进行调节,她的去世必定令曹植悲痛不已,《卞太后诔》就是其悲伤时的笔下产物。卞太后卒后约一个月,曹魏集团发动了征伐蜀国的行动。太和年间,曹魏集团多次谋议征伐蜀国,唯有在太和四年(230)七月诏令主动征蜀。《三国志·魏书·明帝纪》载“秋七月,武宣卞后祔葬于高陵。诏大司马曹真、大将军司马宣王伐蜀……九月,大雨,伊、洛、河、汉水溢,诏真等班师”[1]97,听闻征伐蜀国,此时远在东阿的曹植必定有主动请缨的想法,所以《征蜀论》当作于此时。曹植的请缨必定会被婉拒,所以他的报国心理又一次受挫。《白马篇》大概就是在被拒之后的作品。因为《白马篇》极写游侠的武艺高强与为国慷慨赴死的忠勇精神,传达出一种欲战沙场的豪情与壮志,比较符合此时曹植忧国的请缨心态。所以说,《美女篇》与《白马篇》名为写美女与游侠,实则有自况之意,它们皆有可能是太和时期曹植谪居东阿时的心理投射,故这两首诗作于太和四年的可能性较大。

藩王在各地的生活受到限制,不能擅自往来,必定使得亲戚感情疏远。所以太和五年(231)七月,曹植上《求通亲亲表》,反对当时限制藩王活动的法制,又借机表达参政意愿。曹植于此又提出自己无锥刀之用的实情,期望能够入京辅君。其块然独处的境遇,深刻反映出当时曹魏集团对藩王生活实行监控幽囚的残酷。也许是曹植的直抒胸臆与真挚情感打动了曹睿,他推诿下吏,并纠正了部分对藩王过于苛责的法制,还于一个月后诏令诸王入朝。不过曹睿对于曹植的自试之请舍而不答,所以他接连又上《陈审举表》,谓:“窃揆之于心,常愿得一奉朝觐,排金门,蹈玉陛,列有职之臣,赐须臾之问,使臣得一散所怀,抒舒蕴积,死不恨矣!”[3]445-446曹植再次主动请缨,希望能策马扬鞭,效命疆场,言如能如愿,“死不恨矣”,真可谓言辞恳切。稍前《求通亲亲表》中有“临觞而叹息”[3]437,这里又有“仰高天而叹息”,无论是推杯举觞,还是仰天长叹,这一声声叹惋,是曹植极为无奈的心理呐喊。对于曹植的屡次请缨,曹睿当然不会答允,这次也是以褒奖之词委婉拒绝。

是年冬,曹植入朝,多次表达想单独朝觐曹睿的愿望,希冀得以试用,但都没能如愿。不过曹睿封其为陈王,也算是一种抚慰。请缨无望的曹植只能又返归东阿,在东阿他度过了人生中的最后时光。曹植在世的最后大半年内,一直都是绝望怅惘的,直至郁郁而终。最后大半年撰写的作品大都是公文性质的谢表等,没有较为明显寄托深远的篇什。根据社会心理学中的“归因理论”,人们在解释别人行为时,倾向于性格归因(即强调内因),在解释自己行为时,倾向于情景归因(即强调外因)。曹植自认才高,一旦给予自己机会,即能立业建功,所以他倾向于是时运不济导致自己的怀才难施。

五、作品风格转向总论

作品风格是作家作品整体上具有的独特鲜明的风貌与格调,兼有作品思想内容与艺术形式两方面的特征。作品风格除了受到作家主体的主观影响,还很大程度上受到客观环境的影响。由贬谪生活导致的曹植作品风格的转变,前人多有述及,大都把曹植生活分为前后两期进行对比,前期充满浪漫情调,有一种乐观昂扬的风格,后期由于生存环境的巨变,具有了明显的忧郁悲凉风格。此说不误,但稍显宽泛与笼统,忽略了贬谪时期不同阶段的生命沉沦造成的不同作品风格。总的来说,曹植的生命体验与心路历程,综合了幽囚感、怨别感、被弃感、孤独感、漂泊感、生命荒废感等等,综其贬谪生活,其生命沉沦导致的苦闷心理,都融入了作品之中。概言之,曹植后期贬谪生活期间的作品,前后相继呈现出三种不同的风格:

黄初前期,曹植处于忧生恐惧期,游仙诗为此一时期的主要作品。曹植通过游仙诗来曲折隐约地表达向往自由的心向。游仙寄慨,在曹植这里,不仅仅是求仙长生,更重要的是渴求自由。此时游仙诗中好用“太虚”、“九天”、“凌云”、“翱翔”、“逍遥”、“远游”、“高风”、“仙人”、“乘龙”、“登陟”、“金石”、“延寿”等词汇,充满了悠游自适的风貌。这种寓渴望自由与歌咏长生的寄托感怀,是其忧生恐惧期间的一种自我解脱与疗救,很大程度上开启了文人游仙诗的咏怀传统,也一定程度上促成了阮籍等人咏怀诗与郭璞等人游仙诗中现实意义的产生;黄初中期时间不长,此时主要有《赠白马王彪》与《九愁赋》等作,数量不多,却足以代表此时曹植的愤慨不平心理。“鸱枭”、“豺狼”、“苍蝇”、“怨”、“恨”、“悲”等词汇的频现,将游仙诗中的飘逸虚无一扫而光,从而体现了曹植贬谪生活中最为愤懑的生活面貌。然而曹植本性仁厚,加之巨大的忧生压力,愤怒的心理状态也是短暂的,所以作品中的愤慨激昂也不算太多;黄初后期与太和时期,曹植忧生压力顿小,作品相对较多。由于请求自试屡次落空,使得曹植吟叹生命急促,流年荒废。此一时期他的作品以弃妇(思妇)主题为主,“忧”、“伤”、“戚”、“叹”等字的频现,体现了曹植内心的焦虑与悲伤,将其怨而不怒的沉潜情绪表现出来。曹植借助弃妇的口吻抒发怀才不遇的生命荒废感,作品主要呈现出哀婉悱恻的风貌。前人多谓曹植后期作品有忧郁悲凉风格,主要是针对此一时期而言。曹植弃妇诗是对诗骚传统的继承,同时又有很大的新变,着重体现在联系自身遭际,突出心理感受的描写,将文人弃妇诗提升到了新的高度。

本文无意否定曹植后期作品哀婉悲凉的整体风格,也无意用环境决定论来夸大贬谪生活中生命沉沦对曹植创作的刺激,而是要强调生命沉沦的阶段、程度与作品内容、风格的紧密相关性。杰出的文学家作品风格并非单一,风格具有稳定性,但同时又不能囿于稳定,需要有变易与创新,恶劣的客观环境很大程度玉成了曹植作品风格的多样性。曹植才高见忌,遭遇舛厄,正印证了忧患出诗人、逆境出诗人的经典评骘。废锢十二年,肉体折磨与精神摧残并存,曹植文学创作从前期的客观世界观照转向了后期内心世界的自我观照,注重揭示内心苦闷世界,充分体现了生命沉沦中的巨大身心哀痛,悲剧色彩浓厚,因此能感人至深。

注释:

①赵幼文《曹植集校注》(人民文学出版社1984年版),以大致编年方式对曹植诗文进行校评,是目前关于曹植作品最好的整理校注本。

②一般而言,对于作家的活动分期多以年为单位,本文将黄初中期约两个月定为悲愤高潮期,这一分期符合当时曹植的实际心理面貌。

③陈飞之《再论曹植的游仙诗》(载《广西师范大学学报》1991年第2期)认为曹植游仙诗主要不是受道教思想影响,而是受屈原与楚巫文化的影响,可备一说。

④此处谓“雍丘王植”,时曹植仍封浚仪,尚未还雍丘。也可能是曹植封雍丘王,但居浚仪,后还雍丘,其雍丘王名号未变。

参考文献:

[1]陈寿.三国志[M].北京:中华书局,1982.

[2]曾枣庄,刘琳,等.全宋文[M].上海、合肥:上海辞书出版社、安徽教育出版社,2006.

[3]赵幼文.曹植集校注[M].北京:人民文学出版社,1984.

[4]郑玄笺,孔颖达疏.毛诗正义[M]//十三经注疏.北京:中华书局,1980.

[5]河北师范学院中文系古典文学教研组.三曹资料汇编[M].北京:中华书局,1980.

[6]伯格(Jerry M. Burger).人格心理学[M].7版.北京:中国轻工业出版社,2010.

[责任编辑:杨勇]