区域经济差异对农村劳动力主观幸福感的影响研究

2016-01-09刘丽萍

区域经济差异对农村劳动力主观幸福感的影响研究

刘丽萍

(安徽工业大学 商学院,安徽 马鞍山 243002)

摘要:对安徽区域经济发展差异对农村劳动力主观幸福感的影响研究发现,农村劳动力主观幸福感在需求层次方面呈现跃升趋势;个人孤独感值、人均公共支出、家庭财产和个人收入是农村劳动力主观幸福感更为重要的影响因素;人均GDP作为影响农村劳动力主观幸福感的基本因素,可能存在门限效应。总体来说,经济学、社会学和心理学变量是影响农村劳动力主观幸福感不可或缺的因素;区域经济差异的幸福效应弱于受试个体特征差异的幸福效应,但是区域经济差异对受试个体特征差异存在宏观上的综合性影响。

关键词:农村劳动力;主观幸福感;区域经济差异;需求层次

中图分类号:F259.27

文献标识码:A

文章编号:1671-9247(2015)03-0003-05

Abstract:It is indicated, in the research on the influence of the regional economy development difference in Anhui Province on the subjective sense of happiness from the rural labor force, that this sense of happiness tends to be upward in the aspect of demand level, the factors make the most important influence on the sense of happiness such as the value of individual loneliness, the public expenditure per capita, the household property and the individual income, and the GDP per capita as the basic factor to the sense of happiness is possible to have its threshold effect. And it is concluded that those variants related to economics, sociology and pyschology can be considered as the indispensable factor to the sense of happiness, and the happiness effect from the regional economy difference is weaker than that from the individual characteristics difference while the regional economy difference is possible to make macroscopically the comprehensive influence on the individual characteristics difference.

收稿日期:2015-01-04

基金项目:安徽省哲学社会科学规划项目:安徽区域经济发展提升农民幸福感的路径研究(AHSK11-12D68)

作者简介:刘丽萍(1977-),女,安徽天长人,安徽工业大学商学院副教授。

Research on the Influence of Regional Economy Difference on the Subjective Sense of Happiness from the Rural Labor Force

LIU Li-ping

(School of Business, AHUT, Maanshan 243002, Anhui, China)

Key words:rural labor force; subjective sense of happiness; regional economy difference; demand level

一、文献评述

古希腊哲学家亚里斯多德认为“幸福是生命的意义和目的,是人类生存的终极目标”。而“幸福”迄今为止并没有普遍认可的定义,相关学者主要从经济学、心理学和社会学等视角开展研究。2012年联合国提出以“幸福感”取代GDP为主要指标来衡量国家发展程度,以及近年来我国政府逐渐否定“唯GDP”来衡量官员能力的政策等显示,幸福经济学从理论探讨到社会管理的实践层面,将对我国宏观国民经济社会发展发挥深远影响。自新世纪以来,伴随着我国工业化、城镇化向深层推进,“三农”问题呈现农村空心化、传统农业产值边缘化、农村劳动力转移深化的现象。[1]据中国国家统计局网站数据显示,2001年我国第一产业产值占比为14.1%,其从业劳动力为3.640亿人,而2013年相对应的数据分别降至9.4%和2.417亿人。在传统农业社会经济基础、价值观念与社会管理方式等发生重大变动情况下,农村劳动力不再看重“土里刨食”谋生方式、不再坚守“安土重迁”理念,经济发展差异显著的我国各行政区域是否仍对他们的主观幸福感产生重要影响?如果有,这种影响以何种方式进行影响?相比较于其他影响因素,其重要性如何?

一个公认的事实是,我国区域之间、城乡之间存在显著的经济发展差异。新世纪以来我国区域经济差异与极化的演进趋势大致不变,整体上呈现波动上升态势,就省域而言多数省份差异和极化的变化正向关联。[2]这种差异具体到县(市)级区域,省内地带间差距较小但呈逐年增大趋势;在产业结构及效应方面,二、三产业占据主导地位并且差距逐渐增大。[3]区域经济发展差异产生的直接效应就是劳动力在“推-拉”作用下的流动,而这类流动在经济效应之外产生其他社会福利效果。在前述的农村空心化问题之外,Andreas Hadjara等对英国和瑞士的研究发现,社会流动使流动者与原来的社会关联脱节,带来身份识别困惑、沮丧等而导致个人主观幸福感下降。[4]然而一般而言,我国农村劳动力外出务工带来个人经济收入的相对大幅度提高。John KNIGHTa等对中国农村居民幸福感的研究发现,尽管收入和金融财富的绝对水平对主观幸福感的贡献较弱,但是与其相对水平关联较强,中国农村居民的比较对象多局限于本乡土:[5]农村劳动力外出务工提高其在乡邻中的经济比较地位,因此可能带来其主观幸福感的提升。

区域经济发展存在差异的客观事实下,经济发展较弱区域所在的政府,通过政府运行质量、公共支出等对辖区居民产生社会福利效果,政府行为对于提升个人主观幸福感具有不可推卸的责任。[6]相关研究发现,尽管收入差距显著降低了居民幸福感,中国区( 县)一级的公共支出总量不仅直接提高了居民幸福感,还通过缩小收入差距间接提高了居民幸福感。[7]社会经济宏观运行方面,通货膨胀率对个人及家庭经济影响显著。陈刚的研究发现,中国的通货膨胀率上升1个百分点,将会使国民幸福感降低1.13%左右。[8]多数基于幸福经济学视角的相关文献,在研究中引入研究对象的个人社会学信息特征作为控制变量,如性别、年龄、健康状况、经济收入、社会地位等。主观幸福感作为单个行为人对自己以及自己的生活的主观评判结果,必然与个体的心理学特征相联系。[6]两个客观物质条件类似的行为个体,或者同一行为个体在被调研时段相邻而心境不同情况下,给出的主观幸福感可能差别甚远。有关研究认为,农村劳动力作为成年人和家庭主要经济支柱,外出务工在获取较高经济收益的同时,可能带来本人以及家庭其他成员的亲情互动疏离和心理孤独感。[9]

二、数据描述

(一) 数据来源

本文数据来自对安徽省13个地级市37县(市)的54个乡镇的问卷调查。安徽省地处华东区,与东部发达省市毗邻,经济相对落后,作为农业人口大省,农村劳动力丰裕,外出务工者较多。因此对安徽开展的农村劳动力幸福感相关研究,具有一定的代表性。在调研对象设计时,采用多阶段随机整群抽样方法,根据相关文献对安徽区域经济进行划分,[3]分别在安徽的皖北区、江淮区和皖南区选取具有代表性的13个地级市(未包含亳州市、淮南市和宣城市)提取样本,进行家庭入户问卷调查。

具体的抽样过程是:第一步,在安徽省三大区域按照经济与人口发展水平,对安徽所有的县(市)进行分层,选择出符合要求的37个县(市);第二步,设计出一种加权抽样方案,在每个样本县(市)随机抽取1~2个乡镇;最后,在选择出的样本乡镇中随机抽不少于50个调研对象。在实际操作中,结合了大学生假期社会实践活动和安徽省哲学社会科学课题资助进行,共发放调研问卷2 800份,有效回收2 685份。根据本文的研究目的,将分析样本限制于20~67周岁的农村劳动力,总样本量为1 550人。

(二) 定义变量和描述性统计信息

本文的被解释变量是农村劳动力的主观幸福感,通过调研问卷中的两个问题来回答:第一类是用数字“1~5”来分级表征受试的“非常不幸福、不幸福、一般、幸福、非常幸福”;第二类是“如果现在让您为自己的幸福打分,为分(分值范围为0~100分)”,受试给出具体的主观幸福感量值。在本文中,采用第二类数据作为被解释变量。

本文包含三组解释变量,受试所在县市的人均GDP、公共支出、消费价格指数,作为第一组(区域经济学解释变量),其中“公共支出”是对“县(市)财政支出”各分项目赋予不同权重后产生,对“公共安全、教育、社会保障和就业、医疗卫生、交通运输”分别赋予大于1的权重,其他项目赋予权重系数1,数据来源为2014年《安徽省统计年鉴》。受试的个人(上一年度)收入、家庭财产,以及由此产生的收入比值、家庭财产比值,作为第二组(社会学解释变量)。其中受试的收入比值为“本人收入与同等务工者收入的比值”,反映同工同酬的社会公平性;受试的家庭财产比值为“本人的家庭财产与同村类似家庭的比值”,参考相关文献的结论。[5,10]受试的“一年内不担心失去劳动能力、失去工作岗位的可能性”(简称失业失能)、安全感值和孤独感值,作为第三组(心理学解释变量),该组变量的分值范围均在0~100分。

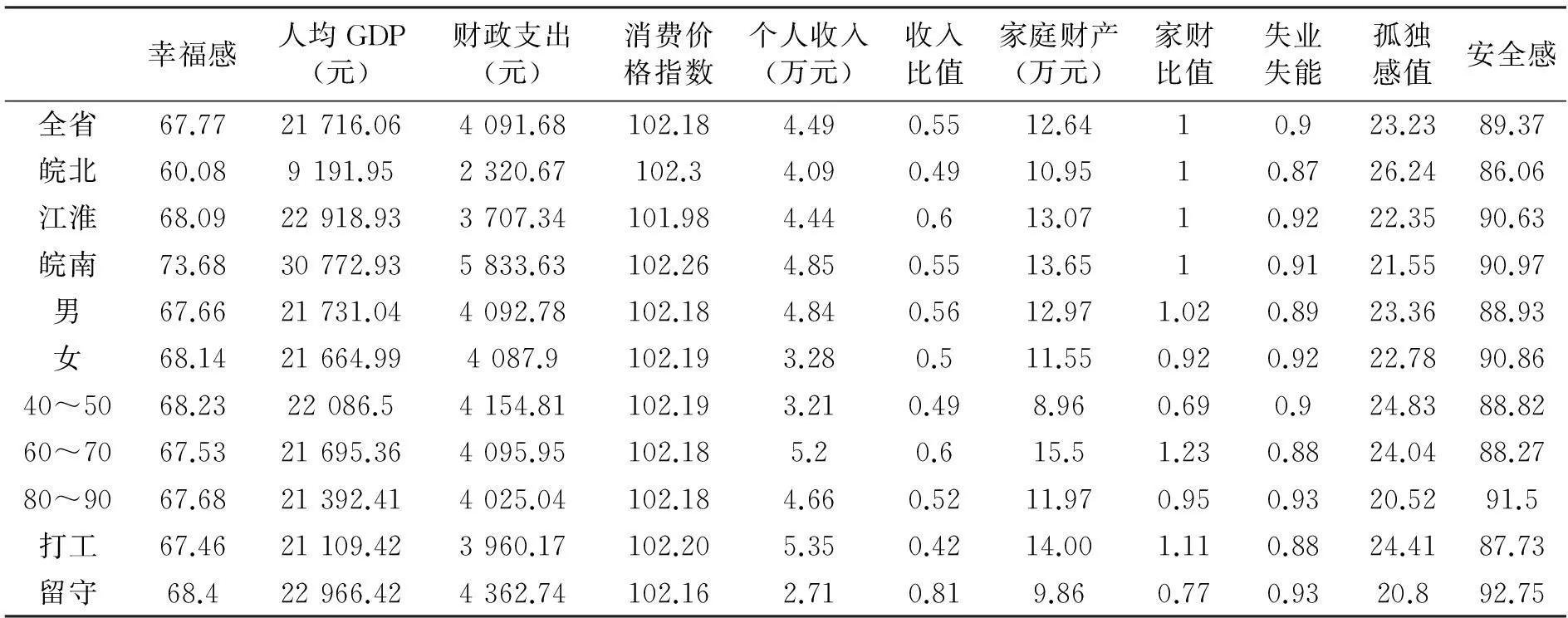

本文对受试样本依据“地域、性别、年龄分层、工作去向(留守或者外出打工)”进行四类控制变量分组,具体可见样本描述性统计信息(表1)。由表1可知,从全省来看,受试的主观幸福感均值为67.77,处于“一般偏好”水平;就省内三大分区来看,皖北、江淮、皖南区的主观幸福感均值依次增高,这种增高与受试所属“人均GDP、财政支出、个人收入、家庭财产”的变动趋势相一致,显示经济相对发达区域的受试具有相对较高的主观幸福感,该统计信息结果与相关文献的部分研究结论类似。[7,10-11]

表1 描述性统计信息

注:1)“40~50”指出生于1940年~1959年之间的受试,“60~70”、 “80~90”类同;2)受试为农村家庭主要劳动力,其个人收入值一般高于当地人均GDP水平。

三、实证分析

(一) 计量模型

基于区域经济差异视角,建立如下计量模型观察农村劳动力主观幸福感影响因素贡献:

Happinessi=α0+ΓMi+ΠNi+ΩRi+εi

(1)

其中,M、N和R分别是影响农村劳动力主观幸福感的区域经济学解释变量矩阵、社会学解释变量矩阵和心理学解释变量矩阵,Γ、Π和Ω为对应矩阵的系数向量,ε是随机扰动项。对于N解释变量组中的“个人收入、家庭财产”项目,参考相关文献对其取对数处理,[12]“人均GDP比值”项为“受试所在的县市人均GDP/(受试)省域内人均GDP”。

(二) 实证结果

本文中的被解释变量为0~100的随机变量,有关研究显示,把对幸福感的评分看作基数还是序数在实证结果上几乎没有区别,[13]因此本文给出更具直观解释能力的OLS回归结果。引入控制变量组后,获得五组回归估计结果。在进行回归分析时,解释变量通过了多重线性检验,结合F值可知,回归分析具有统计学意义。具体结果见表2。

表2 农村劳动力主观幸福感的OLS参数估计

注:系数为标准化系数,括号内为标准差,均为5%水平上显著,“-”为未通过检验。

1. 区域经济学解释变量的影响估计

表2显示,“人均GDP比值”变量在各类回归估计中,在“全省、皖北区受试、40~50及60~70年龄段受试,留守受试”通过检验,其余均未通过显著性检验。结合前文可知,无论是省域上还是县市域内,第一产业总产值都占很小的比例,即由留守农民创造的GDP所占份额较小;并且如表1所示,留守农村劳动力年均收入为2.71万元,而外出务工人员年均收入达到5.35万元。就全省域而言,人均GDP主要为非农民创造,农民的主要收入较多地依靠非农收入来源,因此“人均GDP比值”对农民产生较小的主观幸福感直接影响。皖北区属于安徽省内人均GDP等相对较低、农业人口占比最大的区域,其人均GDP占比对农民主观幸福感的影响为-0.445,即人均GDP比值对农民主观幸福感产生较大的负向影响。虽然出人意料但有其内在的合理逻辑:皖北区人均GDP比值相对较高的县市,留守农村劳动力相对较多,相对其他县市的受试,其年均收入较低、家庭财产比值相对较低,在全体受试的主观幸福感体验属性相对一致情况下,人均GDP比值对其主观幸福感呈现出负向效应。

GDP作为衡量某个区域经济实力的标志,对社会经济存在多方面的综合影响。[7]有关研究显示,居民幸福感与个人收入之间存在“门限效应”,即个人收入超过一定数值后,其幸福感不再与个人收入存在显著线性关系。[13]结合表2可知,本文各类受试划分人群的人均GDP比值与其幸福感之间存在类似的门限效应,如二者关系通过统计检验的三组人群划分(皖北区受试、40~50年龄段受试,留守受试),在各自划分标准的群体中处于人均GDP比值较低的地位,可能显示这些受试的幸福感尚未突破人均GDP比值的门限效应。

回归结果显示,人均公共支出对所有受试的幸福感均存在正向关系,该结论与多数相关研究相一致。[14-15]皖南区、皖北区的回归系数占据第一、第二位,而江淮区、80~90年龄段的受试分别居末位。结合访谈可知,皖南区的山地、河流较多,经济发展与农村居民日常生活受交通因素制约较大;皖北区地处平原,留守农业人口占比较大。因此皖南区受试对区域内道路交通改善、皖北区受试对“新农合”等公共支出政策产生的溢出福利效应满意度较高。相比之下,江淮区和“80~90年龄段”受试,参与经济活动的限制相对于所在划分的其他受试显得较少,因此对公共支出的政策福利溢出效应给出的分值相对较低,但是依然为正向效应。通过回归检验的消费价格指数受试划分中,消费价格指数与其幸福感均呈现正向效应,可能的解释是,消费价格指数较高区域的经济活跃程度较高,带来受试较多的就业机会与相对较高的酬薪,进而提高受试的经济收入,因此对受试的主观幸福感具有提升效应。

2.社会学解释变量的影响估计

个人收入与家庭财产在满足农村劳动力的日常生活、生产之外,还反映农民在当地的相对社会地位。[12]在本研究中,把个人收入与家庭财产分为绝对量与相对量,参考相关研究的数据处理,[5,10]对该绝对量取自然对数,相对量为受试与所在县市的平均数之比。表2显示,在通过回归检验的所有受试划分中,除了“留守”受试之外,个人收入绝对量的估计系数均显著为正,说明个人收入越高的受试具有越高的主观幸福感;考察个人收入对幸福感估计系数为负的“留守”受试,可能的合理解释是,留守农村劳动力的相对劳动强度高而相对外出务工者的收入偏低,在潜意识与外出务工劳动相比中,个人收入较高的留守农村劳动力受试倾向于给出影响幸福感较低的分值。值得关注的是,未通过检验的受试划分(皖南区、男性、打工)与所在划分的其他受试相比,一般具有相对较强的经济活动能力。通过检验的家庭财产绝对量估计系数中,除了“皖北”区为负数之外均为正数。比较同一划分中受试的个人收入、家庭财产绝对量的回归系数可知,一般而言,个人收入的系数绝对值小于家庭财产的系数绝对值,显示当期收入的幸福感正向效应弱于永久性收入效应,与有关研究成果相一致。[12]

通过回归检验的收入比值系数、家庭财产比值系数均为正数,即受试的相对收入或者相对家庭财产值越高,其主观幸福感值相对越高。可能的解释有,在满足基本生存、生活和社会交往的物质经济基础前提下,受试的主观幸福感更多地来自于个体在参照社会群体中的相对比较体验。[16]收入比值的回归系数相比较于家庭财产回归系数,在同类划分中均较小,再次显示当期收入的幸福感体验弱于永久性收入体验效应。

3.心理学解释变量的影响估计

美国心理学家马斯洛认为人的社会行为可由“基本需求层次理论”进行解释,即理性自然人沿着“生理-安全-情感与归属-尊重-自我实现”等5个逐次提升的需求等级而扮演其社会角色,在某一阶段该自然人对某个层级需求的追求处于其自身社会角色扮演的主导地位。传统农业从业条件的改善、后农业赋税时代以及城镇化进程等重大涉农事件,对农村劳动力在攀升“基本需求5层次”过程中发挥重要的积极推动作用。进入新世纪后中国农村全面解决了温饱问题,而“尊重”与“自我实现”需求是农民工在逐步实现其市民化进程中尚待深入研究的课题,[17]因此本文有关农村劳动力幸福感的心理学解释变量着眼于“安全-情感与归属”层级,设计了3个变量,“个人安全感”和“失业失能”变量从自然人和家庭主要劳动力两个角度反映受试的“安全”需求,“孤独感值”变量是受试对自身“情感与归属”的评价反映。

表2显示,3个心理学解释变量均通过各种受试划分下的回归检验。其中个人安全感较高的受试、失去工作岗位或者失去工作能力可能性较低的受试,其主观幸福感体验较高;而孤独感值较高的受试,其主观幸福感体验相对较低。从回归系数上看,“安全”需求变量对幸福感的作用相对较小,“失业失能”的幸福感影响效应一般大于“个人安全感”的影响效应。该实证显示,尽管“安全”需求是农村劳动力幸福感不可或缺的影响量,但是由于我国国内整体上社会安全形势较好、受试的就业选择较多,从基本需求层级上看,受试的“安全”需求得到了有效满足,因此“安全”因素对受试幸福感的正向效应相对较小。对表2的回归系数比较可知,孤独感值变量是影响受试幸福感的最重要变量之一。从各类受试划分的回归系数上看,除了在“皖北”和“皖南”划分之外,孤独感值变量回归系数均为该类划分中各变量回归系数的最大值(绝对值)。结合表1分析,各类划分之下,受试的“幸福感”与“孤独感值”之和近似维持在常数90,再次证实了前述有关受试对于幸福感及其主要影响因素认同的相对均质假说,同时也显示“孤独感值”是影响当前农村劳动力幸福感的关键因素。

(三) 农村劳动力主观幸福感影响因素的比较分析

由表2可得,在各种回归分析中,未通过统计检验的经济学影响因素总个数为11、社会学影响因素的个数为13,而心理学影响因素全部通过检验。显示在安徽省域上农村劳动力的幸福感在经济学、社会学方面存在较大的差异,而受试在心理情感方面对幸福感的界定与体验上具有较大的均质性,这与前述的相关假定相符合。

选取表2中11个回归方程的3个最大标准化系数(绝对值),剔除始终未进入前三名的部分解释变量,统计后形成表3。由表3可知,经济学因素、社会学因素和心理学因素的该数值分别为10、12和11,显示三大类自变量对因变量都具有不可或缺的影响。其中,心理学因素中“孤独感值”变量在11个方程中,其系数(绝对值)占据8个第一位、2个第二位,充分显示“孤独感值”是影响受试幸福感的最关键变量;经济学因素中“人均公共支出”变量、社会学因素中“家庭财产比值”变量系数分别占据8个、7个前三位次,对受试的幸福感也具有重要影响。

值得关注的是,“孤独感值”在皖北区的回归方程中,未进入前三影响变量,该方程的前三影响变量分别为家庭财产比值、人均GDP比值、人均公共支出,结合皖北区在安徽省内社会经济发展相对落后的现实,可能的解释是,根据马斯洛基本需求层次理论,该区域受试主观幸福感较多地受“生理-安全”层次的因素左右,而其他划分的回归方程中,受试的经济条件相对稍好,其主观幸福感主要影响因素在基本需求层次链条中攀升到“情感与归属”层次。

表3 农村劳动力幸福感主要影响因素位次表

考察农村劳动力中坚人群——“60~70”年龄组的系数比值可得,家庭财产、孤独感值与人均公共支出占据前三位次。与前述的“全省”同项对比,劳动致富(积累家庭财产)是影响受试主观幸福感的首要因素,而不是偏向负面因素的“孤独感值”。值得关注的是,在对比“60~70”与“80~90”年龄组受试的主要变量系数时,新生代农村劳动力对情感与归属(孤独感值)、个人奋斗(个人收入)、同一阶层内部比较(家庭财产比值)的敏感度加强,而对社会公共支出、户籍地区域经济发展状况的认知度降低。

表4 部分回归方程标准化系数的权重比值表

综合以上实证分析可以得出,安徽省农村劳动力主观幸福感处于一般偏好的水平。尽管存在地域、性别、年龄组和务工对象等差异,但是从总样本上看,心理学因素、社会学因素和经济学因素的影响依次减弱。具体而言,孤独感值变量的影响最大,家庭财产变量和人均公共支出变量占据第二、第三的影响地位;随着年龄组的降低,受试对满足基本需求层次产生的主观幸福感溢出效应的要求逐渐提高。

四、结论与建议

本文从幸福经济学的视角,使用来自安徽省37县(市)1550份农村劳动力主观幸福感的调查数据,从实证角度重点考察区域经济发展差异对受试主观幸福感的影响,并为农村劳动力主观幸福感从崇尚“男耕女织-聚族而居”传统幸福观念变迁到工业化生产下市民社会的现代幸福观念提供了证据。

研究发现,农村劳动力主观幸福感内核处于千年巨变的历史节点上,改革开放以来在我国社会经济宏观基本面持续保持良好的情势下,农村劳动力主观幸福感从量值上看处于一般偏好、从变迁进程上看沿着马斯洛基本需求层级跃升。在控制年龄、性别、务工对象等因素下,孤独感值、人均公共支出和家庭财产(含绝对量与阶层内部的相对量)是影响农村劳动力主观幸福感的最重要因素。而对农村劳动力中坚阶层(出生于1960~1979年代)主观幸福感的研究发现,积累更多的家庭财产、控制孤独感值和增加人均公共支出将显著提升其主观幸福感。实证结果还显示,尽管存在位次差异,经济学、社会学和心理学三大因素对受试的主观幸福感影响均为不可或缺。此处回答了前文关于经济发展相对落后区域,是否对农村劳动力主观幸福感存在重要影响问题。

综上所述,在我国城镇化进程步入深化、传统农业社会解构的历史节点上,如何增强农村居民尤其是承担农村家庭主要经济收入的农村劳动力的主观幸福感是政府需要关注的问题。结合本文的研究结论来看,孤独感和家庭财产是影响受试主观幸福感的最重要因素,但是在消减孤独感值和增加家庭财产方面,需要针对不同类型受试做出有差异的应对。如针对留守农村的劳动力,需要在弘扬和谐社会主旋律、保留优秀传统文化精神的基础上,引导并帮助他们建立现代化农业生产和新型社会网络交往意识[15];而对外出打工的中坚劳动力,在户籍改革的便利基础上,出台相关管理与激励制度,尽量使他们家庭团聚、扎根城镇;对新生代农民工,社会应更多地关注并尊重其对所在城市融入感,即在同工同酬、身份无差别认同等方面予以特别地重视。

尽管地方政府增加人均公共支出,在一定阶段内将显著提升农村居民主观幸福感,但是这种增大社会福利的政策行为可能面临“高福利”社会的种种问题,并且“幸福水车”效应也将抵消这种政策福利。因此,提升区域经济发展质量,进而提振地方政府财力,在保证基本社会公共支出的基础上,有针对性地解决农村居民反映突出的公共问题,是保证人均公共支出增强农村劳动力主观幸福感的根本之举。

参考文献:

[1]刘永飞,徐孝昶,许佳君.断裂与重构: 农村的“空心化”到“产业化”[J].南京农业大学学报(社会科学版),2014(3):16-22.

[2]芦惠,欧向军.中国区域经济差异与极化的时空分析[J].经济地理,2013,33(6):15-21.

[3]刘丽萍.安徽县域经济发展差距研究[J].农业经济问题,2010(6):80-86.

[4]Andreas Hadjara; Robin Samuel. Does upward Social Mobility Increase Life Satisfaction?A Longitudinal Analysis Using British and Swiss Panel Data[J].ResearchinSocialStratificationandMobility,2015,39:48-58.

[5]John KNIGHTa;Lina SONGb;Ramani GUNATILAKA.Subjective well-being and its determinants in rural China[J].ChinaEconomicReview,2009(20):635-649.

[6]祁玲玲,赖静萍.政府行为、政治信任与主观幸福感[J].学术研究,2013(7):52-58.

[7]汤凤林,雷鹏飞.收入差距、居民幸福感与公共支出政策——来自中国社会综合调查的经验分析[J].经济学动态,2014(4):41-55.

[8]陈刚.通货膨胀的社会福利成本——以居民幸福感为度量衡的实证研究[J].金融研究,2013(2):60-73.

[9]廖永松.“小富即安”的农民:一个幸福经济学的视角[J].中国农村经济,2014(9):4-16.

[10]陈前恒,池桂娟.比较、包容与幸福——基于中国农村居民调查数据的实证分析[J]. 经济评论,2014(4):3-16,25.

[11]熊彩云,孟荣钊,史亚峰.我国农民幸福指数的实证研究,农业经济问题[J].2014(12):33-40,110.

[12]刘宏,明瀚翔,赵阳.财富对主观幸福感的影响研究——基于微观数据的实证分析[J].南开经济评论,2013(4):95-110.

[13]李清彬,李博.中国居民幸福-收入门限研究——基于CGSS2006的微观数据[J].数量经济技术经济研究,2013(3):36-52.

[14]孙凤.主观幸福感的结构方程模型[J].统计研究,2007(2):27-32.

[15]刘丽萍.安徽农村居民主观幸福感实证分析[J].安徽工业大学学报(社会科学版),2014(5):14-17.

[16]Easterlin, R.A. A Puzzle for Adaptive Theory[J].JournalofEconomicBehaviorandOrganization,2005(56):513-521.

[17]祝军.从生存到尊严:农民工市民化的一个维度[J].江汉论坛,2013(8):30-33.

(责任编辑汪继友)