公共支出与有质量的经济增长

2016-01-08张晓娣

张晓娣

摘要:民生改善是判别经济增长质量的重要标准,而公共支出政策导向则显著影响居民收入、就业、福利与公平。生产性公共支出具有较强的短期增长推动效应,但对居民收入提升和公平化作用有限;而消费和转移支付性公共支出的效果更多体现为长期要素积累、劳动者增收与效用改善。但是,对教育、医疗等公共消费服务的投入不能挤占生产性投资,否则将导致人力资本积累没有充足的资本增长相匹配,加剧就业和贫富差距的恶化。通过延迟退休,政府不仅可获得公共服务和转移支付所需资金,而且将降低居民税费负担与失业率。

关键词:经济增长质量;公共支出导向;多部门CGE;政策实验

一、引言

中国经济高速增长已经持续了十多年,近年来政府在制定政策目标时多次强调要把经济增长的质量放在首要位置。质量代表增长的优劣或品质,其内涵范围之广、细节之多,恐怕很难全面而详细地概括成若干条目。但是从保障民生的角度,“有质量的增长”首先要实现以下目标——居民增收、提高福利、促进公平、扩大就业、降低税负。因此,本文依据上述几个标准,探讨政府的公共支出政策导向在改善经济增长质量上的作用。

之所以从公共支出的角度出发,是因为其与中国经济增长的质量问题密不可分。根据导向或侧重点的不同,政府支出政策大体可以分为偏重经济建设型和偏重社会服务型,随着中国政府从“生产者”和“管理者”逐步转变成社会的“服务者”,财政支出是否也应当从“以生产投资为中心”走向“以公共服务为中心”呢?面对这一颇具规范性色彩的问题,本文并无意确切地给出“应该”或“不应该”的答案,只是希望通过政策模拟,量化性地展示不同导向的公共支出战略对经济增长和人民收入的作用效果,为财政政策选择提供实证性的依据。

虽然经济增长是人民生活和社会福利改善的基础,而后者是增长的根本落脚点,但至少在短期内这两大目标并非完全一致,甚至互相冲突。当政府将大量公共资金用于投资国有企业和生产建设时,必将使得公共服务和社会保障相对滞后,迫使居民自己承担教育、医疗、养老的负担,不仅降低其可支配收入水平,而且可能加剧贫富分化;当财政支出流向民生攸关的公共产品和服务供给,又可能挤占经济建设投资、暂时牺牲资本深化与经济增长的幅度。因此,公共支出政策的选择,存在着一定的取舍;而全方位地理清各类政策的影响和效果,是正确决策首当其冲的任务。

经济建设支出又称公共投资,主要用于公共基础设施和城市建设,支援农业、国有企业和金融机构补贴等,一度在中国改革开放之后30年间占据财政总支出的60%之多,并被认为是国家资本积累和深化的重要源泉(王小鲁等,2009),以及1978年以来经济持续高速增长的动力之一(魏杰,2012;栾大鹏、欧阳日辉,2012)。尽管取得了经济增长上的突出成效,这种在特定历史阶段下形成的投资型公共支出战略还是在当代受到了质疑甚至诟病,主要原因是在总量财富迅速增长的同时,未能实现居民收入和公平的同步提升——居民占国民收入的份额从90年代初的69%直线下降到当前的53%,经济的绝对增长反倒伴随着劳动者的相对收入降低;再加上城乡、地区、个人之间的贫富差距久未缩小,于是对“民生财政”的呼声越来越强烈。

民生财政,顾名思义,要求财政支出重点投入教育、医疗卫生、社保和就业等公共消费,并通过对居民转移支付保证,弱势群体能够平等地享有增长成果,也就是服务导向型公共支出政策。这种支出战略符合“以人为本”的主旨,将群众福利水平的普遍提高和改善福利水平的不平等作为根本目的,特别重视健全公共服务、提高教育医疗水平等与人的全面发展密切相关的议题。目前中国民生支出占比仅为29.5%,与主要发达国家60% 以上的比重存在较大的差距(罗志红、朱青,2013),那么,如果扩张公共消费和转移支付相关支出,能否从根本上解决贫困和收入分配不均?是否会对经济的持续增长造成阻碍?尽管公共服务类支出对居民消费的促进作用得到了不少实证研究的证明(宫晓霞,2011;汤跃跃、张毓雄,2012;张荣霞等,2013),但其对收入和分配以及经济增长的影响并不清晰。

针对公共支出的方向选择问题,Anand和Ravallion (1993)曾经指出,政府应当优先投资于公共服务领域,其中基础教育和医疗卫生都是最有可能提高人类发展水平的领域;同时公共支出也应优先照顾贫困地区和低收入群体,这样可以获得最大的社会边际效用。Barro(2002)尽管同意公共支出应该考虑政治、宗教信仰、犯罪行为、贫富差距等社会因素,但由于这些领域难以度量和把握,因而退一步讲,坚持最大化经济增长的公共投资战略仍是现实中政府的最优选择。Tavneet等(2011)研究了经济增长与民生发展之间的两种作用机制,认为在拉美、中东、东亚、南亚、非洲等发展中地区,民生发展是公共支出的首要目标,因为它有助于促使经济增长步入可持续模式。亚洲开发银行(ADB)在其《包容性增长指标框架》(2011)中提出,健全的公共支出目标体系需要包容以下方面:贫困与不平等、经济增长与就业、关键基础设施禀赋、享受教育和医疗、享用基础设施及其服务、性别平等和机遇,尤其强调通过改善健康、教育和基础设施方面的基本服务,帮助生活福利条件比较差的人群参与经济活动,分享经济增长成果。在中国,经济转型30年间经济迅速扩张大多体现在总体增长数量的层面上,居民福利水平虽在稳步提升但速度较慢,而增长成果的分配状况却不断恶化(钞小静、任保平,2011)。因而政策制定者在“增长”和“民生”导向的公共支出间的抉择更加重要而迫切。郭晗(2011)认为,在经历了经济快速增长期之后,政府财政政策应当加大支出中基本公共服务比重、提高基本公共服务及其均等化水平,才能缩小区域差距和城乡差距,从而提高社会福利总水平。董万好等(2011)的CGE模拟结果表明,保持当前的公共支出结构将降低劳动报酬占比,而增大科技等财政民生支出比重对国民经济各产业部门劳动报酬的正向影响较为显著。魏婕(2012)分析了各省经济增长和居民福利水平及分配状况,中国各地区增长数量与福利改善不一致现象十分明显,因此各省在公共支出重点的选择上也应有所差异。刘沁清(2012)也指出,需要根据各地区需求结构和比较优势的不同,适当地选择加大民生支出还是建设投资。

选择投资还是服务导向的公共支出政策,既要看其是否利于经济增长,更要考察其能否高效地为人民群众创造收入和福利效用提高的机会,改善不平等的收入分配状态。所以本文在包含多种公共产品的多部门CGE框架下,分别模拟经济建设和社会服务侧重型的公共支出政策,探析不同支出策略对居民的收入、福利(效用)、公平以及经济增长等指标的影响,为公共财政政策导向的选择和确立提供理论依据。

二、多部门CGE模型的基本结构

之所以选择CGE模型,因为相较于计量回归方法对经济总量指标的强调,它更关注经济系统各个因子间的结构性关联与互动,不会桎梏于因果关系的方向性,并且情景分析更加灵活,便于模拟政府行为及政策变动所带来的经济、社会影响。模型以SAM为基础,包括9个生产部门——农业、矿产、教育、医疗、公共服务业、制造业、建筑业、贸易和运输、私人服务业,6个居民部门——城乡高中低收入组,3类劳动力要素——低学历(小学及以下教育)、中等学历(初高中教育)和高学历(大学以上教育)劳动者。综合Jung 和Thorbecke(2003)、Clausen和Schürenberg-Frosch(2012)的模型,本研究遵循标准多部门CGE建模技术:

产品及要素使用方程:

价格方程:

收入方程:

支出方程:

由于本研究关注的重点是公共支出,在一般CGE模型的基础上还将引入4类重要的民生公共产品,包括:养老保险、医疗保险、失业保险、公共教育。作为与普通居民生活最息息相关的公共服务,这4类产品的供给和配置直接影响了居民的可支配收入和消费-储蓄决策,进而对经济增长方式也有着深刻的意义。

(一)公共养老金体系

假设居民21岁开始工作,60岁退休;20岁以下完全依赖父母(作为额外消费负担且不产生效用);成年居民作为唯一的劳动供给者,将时间在养育孩子和工作之间分配,将收入在消费和储蓄之间分配;老年居民没有劳动收入,储蓄与养老金是其主要消费来源。居民在毕生收入的约束下最大化效用,瞬间效用函数采取相对风险厌恶不变(Constant relative risk aversion,CRRA)形式:

(1)

其中, :成年期消费; :老年期消费; :贴现因子或时间偏好率(Rate of time preference);θ:跨期消费替代弹性的倒数(Inverse of the intertemporal elasticity of substitution)。成年人的储蓄和消费不能超过税后工资收入: ;老年人的消费不能超过储蓄、利息收入和养老金: 。将两者结合在一起,出生于T时期居民的代际预算约束为:

(2)

其中,cH:所得税率; :社会保障缴费率;n:人口增长率(近似出生率);δ:居民工资中用于抚养幼年的比重; :出生于t年的居民一生财富;ps:养老金按照工资的一定比例η发放。以上预算约束对现收现付型和积累型养老保险均适用,保险类型将影响变量ps、τ、w、r。

中国现阶段实行的是个人账户和社会统筹相结合的养老保险系统。个人养老金账户实行基金积累制(funded pension system)。居民在成年时期T向社保基金缴费 ,交纳的社保金用于购买资本,T+1时期进入老年,积累的资本总额为 ,则每户居民得到的平均养老金为:

(3)

统筹账户实行现收现付制(PAYG),没有资本积累,T期老年人的养老金由T期的成年人支付,平均每人领取金额为 ,nT为T期平均人口增长率。

(二)医疗保险体系

如果将税收、养老、医疗系统作为外生制度,则第i代居民在第t年需要满足预算约束:

其中w是有效工资率,r是资本回报率,GT为政府对居民转移支付总量,N为居民数量。 分别表示平均所得税率和社保贡献率(个人收入中用于缴纳社会保险的比重)。社保账户由养老和医疗保险构成,因此居民缴纳的社保费用最终将分配为这两种用途;ps代表人均养老保险福利金, 代表医疗支出中由公共医疗保险覆盖的部分,φ表示医保共付率。以上预算约束强调,居民第t年的财富等于上一年财富本息和、交纳水费后的工资资本收入、政府福利、养老保险金、医疗保险金的总和减去当年消费。

假设政府拥有一个一般账户和一个社会保险账户。一般账户支出包括政府的公共消费、投资、债务利息、对居民转移支付与对社保基金的转移支付,资金来自税收。社保账户包括公共养老金和公共医疗保险,定义政府对社保基金转移支付金额与社会保险金总额之比为μ,那么其余1-μ由居民和企业缴纳。令τg、τy分别代表生产税和所得税税率。因此,政府需要满足预算约束:

(三)公共教育

现在考察公共教育对不同层次劳动力供给的影响。设受教育居民一生的期望收入为I Et,不接受教育的期望收入为I Nt:

(4)

(5)

其中,指数R是代表教育资源的可获得性,Wl是教育水平为l的劳动者工资率,m代表比l更高的教育水平,则Wm是劳动者在l基础上继续受教育所得到的更高的工资率,τ仍旧是所得税税率,T是总工作年份。如果I Et大于I Nt,劳动者将选择接受教育,因此劳动者选择上学的条件为:

居民i能够获得的教育资源主要取决于公共教育支出GE:

RiT=xi+φGEi

那么,一个国家受教育的劳动力供给结构近似为:

三、政策实验情景与分析思路

(一)实验情景的建立

政策实验1构建了一个宽松的预算约束情景:假设政府可支配的财政收入增加25%。增加的资金可能来自国家当前倡导的“厉行节约、反对浪费”政策,通过严厉制止公款浪费,为政府进行有效的公共支出提供额外资源;这一假设与李克强总理在2014年全国两会政府工作报告中提出的“各省本级公务接待费减少26%”的目标相一致。也可能来自加强税收征管、提高征税技术、打击逃税避税。因此,政府预算收入在随经济常态化增长的基础上,出现了额外的资金。那么,这笔资金的合理支出方式是什么?

本文考察4类主要的支出战略:①完全进行生产性公共投资(PUBINV),加大基础设施建设,支持国有企业发展,扩大公共资本的积累;②完全投入公共消费(PUBCON),例如投入医疗卫生、教育文化等当前性公共服务支出;③通过外包、投资信用等手段转移到私人企业用于私人投资(PRIVINV);④完全作为转移支付以改善低收入居民的生活状况(TRANS),增加私人消费和储蓄。作为以上实验情景的比较标准,基准情景(BASE)假设在使用增加的预算收入时,政府沿用当前的支出结构配比:公共投资-44%,公共消费-31%,转移支付-15%,行政管理-10%。

政策实验2放弃预算约束宽松的假定,而是在遵循常态化财政收入增长的前提下,假设政府用于医疗和教育这两大关键民生公共品的投入提高15%,同时生产性公共投资降低15%。这一情景的设定从表面上看来,符合当前政府努力弱化GDP数量目标而把人民生活放在首位的政策导向,那么这种牺牲当前增长的做法能否如愿换来改善民生的预期效果呢?

政策实验3是前两个实验的后续,无论是公共消费还是投资,其扩张都需要充足的资金来源。“遏制浪费、提倡节约”固然可行,但更需要从体制上为政府寻求可持续的压缩开支渠道,而降低养老金支付规模正是可能的选择之一。因此实验3模拟当下备受争议的养老保险改革方向——延迟退休:假设自2013年底男性劳动者领取养老金的年龄提高到65,而女性则推迟到63;为了鼓励劳动者接受这种改革,将未达规定年龄标准退休的劳动者每月养老金领取额降低0.5%。如今中国养老保险基金亏空严重,承担兜底义务的政府也面临沉重的社保负担,因此,政府期望通过实施这一政策来削减社保乃至总体公共支出,这也是公共支出政策可能的改革方向之一,但是否具有合理性,模型预测的宏观经济影响和社会福利效应将给予一定的解答。

(二)实验模拟的思路

图1展示了政策实验1的分析过程:扩张公共支出带来的最直接影响在于需求拉动——政府既可以自己购买消费品和投资品,又能够转移给私人企业和居民进行消费或投资,其变动直接影响经济系统的最终需求,进而波及产出、增加值以及各类要素的收入。这些影响能够在公共支出变动后的短时间内显现出来,因此称为即时效应(Immediate effect)。本文首先通过变动模型中的资本要素投入量,计算需求驱动的即时效应,其对部门产出均衡稳态值的影响见表1上半部分。

然而由于时滞因素,公共投资对经济增长的作用更多地表现在未来,本文将这种影响称作能力提升效应(Capacity-adjustment effects),属于非即时影响,通过提高生产要素的数量和质量,能够使经济活动摆脱现有的能力限制与条件约束,开拓生产进一步提升的空间和潜能,属于供给方面的效应(Psaltopoulos, et al., 2000)。因而除了分析各类公共支出的即时影响,更重要的是考虑其在未来长期内带来的资源容量扩大和生产要素质量提升。尤其是用于教育、培训、医疗、文化事业的公共支出,尽管在短期内不会直接增加产出,但是通过几年甚至更长时间来提高劳动力质量、改进劳动生产率,无疑会对经济增长产生强有力的推动作用。这种供给方面的影响主要通过公共投资对各产业部门全要素生产率的改善而实现,因此本文从现有的实证研究中取得中国TFP的投资弹性,以此为依据对生产函数的技术参数进行调整,重新运行模型,得到包括供给效应在内的产出变动(见表1下半部分)。政策实验2的分析思路与实验1类似,由于篇幅限制,便不再分别考虑需求和供给影响。政策实验3对部门产出和经济增长的影响较小,因此将主要集中于税收负担率、社保缴费率及居民效用的变动。下一节将在产出影响的基础上,详细考察公共支出的收入和分配效应。

四、政策实验结果分析

(一)政策实验1

图2描绘的需求驱动效应仅指政府支出扩张通过直接增加国内需求进而对各行业和部门的影响。从产出角度看,公共投资情景(PUBINV)对除了教育以外的几乎各个行业的产出都发挥了明显的带动作用,尤其是矿业、建筑业和制造业。私人投资情景(PRIVINV)除了抑制农业、医疗和教育,基本上提高了其他各产业的产出水平,对制造业和建筑业的推动作用与公共投资相当,对其他服务业的促进最强。而在公共消费情景(PUBCON)下,产出增长较为明显的仅仅有公共服务业(包括教育、医疗、公共管理),同时制造业的下滑幅度在所有情景中最大,因为政府购买的商品主要是不可交易产品(如社会服务、住房等),进而降低了可交易产品的相对价格,实质上诱导生产资源从加工、制造和出口部门向服务业部门的再分配,这对于推动产业结构转型具有一定的意义。在转移支付情景下(TRANS),由于增加的公共转移大多数将指向低收入群体,而这部分居民对食品、衣物、日用品、电器等生活必需品需求尤为强烈,需求的增加导致以上商品价格的提升,必然吸引厂商重新分配有限的生产能力、削减出口以更多地服务国内市场,所以转移支付政策下的净出口水平最低。就国民总产值的绝对水平来看,公共投资最高、私人投资其次,公共消费和转移支付甚至低于基准情景。

相较于需求影响,公共支出的供给驱动效应对国家经济的影响更加深远。从要素供给角度来看,公共投资情景(PUBINV)促进社会资本积累和基础设施供给,私人投资情景(PRIVINV)直接将资源转移给企业以增强其投资能力,公共消费情景(PUBCON)通过医疗和教育改善劳动力质量,赋予居民积极参与市场的机会,转移支付情景(TRANS)直接实现中低收入群体可支配收入的增加——在本文中,这些效应均是通过刺激全要素生产率(TFP)的提升实现的。图3描绘了包含要素供给效应的GDP增长率,显然,无论公共投入方向如何,经济增长率都在单纯的需求扩张基础上进一步提高。根据实证估计,TFP对教育和医疗支出的弹性高于其他部门(见表2),因此,最强的实际GDP增长效应出现在PUBCON情景下。图4比较了公共支出结构不变时与侧重公共消费时若干宏观经济指标的增长率——考虑了生产率提升效应之后,PUBCON政策使GDP增长率从基准情景的6.5%提高到8.0%,增长路径几乎抬升了22.96%;TFP年均增长率比基准路径提高0.59%;总需求相对于基期路径上扬了20.7个百分点;其中投资和私人消费比基准情景分别上涨了9.55%和20.42%。因此,从长期来看,服务导向型的公共支出战略(PUBCON)通过增加高质量生产要素的供给形成了最显著的经济增长效应。

综上,如果仅仅考虑支出的即时需求推动效应,公共投资情景(PUBINV)对各产业的促进作用最强,并实现7.2%的GDP增长率;而公共消费(PUBCON)和转移支付情景下(TRANS)的增长率只有6%和6.1%,甚至低于基准情景的6.2%,可以说暂时牺牲了经济增长。但如果综合考虑公共支出对生产率的长期提升效应,公共消费(PUBCON)战略将超过其他支出方式,带来8.9%的最高增长速度。因此,服务导向的公共支出政策虽然在短期内以降低增长速度为代价,但从长远来看,要素质量的提高终将带动全要素生产率以及经济增长的回升,成为持久、稳定的内生性增长的重要源泉。

那么,如果综合考虑需求和供给两方面的效应,以“民生”为目标的服务型公共支出能否真正改善居民收入呢?表3显示,从要素回报来看,无论是公共投资还是消费扩张,均拉升了劳动力的平均价格——前者通过增加劳动力需求,后者则带来了技术溢价(skill premium);但显然在公共消费(PUBCON)情景下,劳动力要素价格的提升幅度较大,尤其是中低学历劳动者由于健康和教育水平改善而获益匪浅。资本收益率在公共消费(PUBCON)情景下基本未受影响,反而在公共投资情景(PUBINV)下有略微降低,说明中国社会的资本并不稀缺。中高水平的劳动力供给仅在公共消费(PUBCON)和转移支付(TRANS)政策下有显著增长。综合起来,公共消费政策下劳动力总收入扩张最高,是基准情景的2.4倍,其次是转移支付(1.7倍)和公共投资情景(1.2倍),私人投资战略使劳动力收入降低了约30%。

判断公共支出方式的有效性还需要考量合适的福利指标。一般来说,消费是效用函数的关键决定变量,因而能够近似地反映福利变动。图5灰色横条代表各个情境下居民(私人)消费相对于公共支出扩张前的增长率,结果显示,除了私人投资,其他所有情景下的私人消费都随着劳动总收入的增加而增长:转移支付由于将100%的额外公共资源直接用于增加居民可支配收入,因而对消费的促进作用最大;公共消费一方面减轻了居民在医疗、教育上的支出负担,另一方面政府购买也挤占了居民可使用的商品和服务总量,所以对消费的综合效果要弱于转移支付。当然,仅仅考察私人消费不够全面,因为当政府公共产品供给变化时,居民效用也会受到影响。所以本文还计算了Hicks等价性变化 作为居民福利测度指标,由私人消费改变产生的效用变化为EV(t)=[(Ut-U0)/U0]I0,假设公共总支出GEXP中对k产品的购买为Gk,则包含公共消费的EV为 。图5斜纹横条描绘了EV指标的变动情况,显然,如果将公共和私人消费一并考察的话,则PUBCON下的EV增长率将反超TRANS情景,说明消费导向的公共支出政策比其他选择更能有效地提高居民的综合效用或福利水平。

再看公共支出政策对收入分配的影响。图6进一步考察了收入差距的3种衡量指标——城镇高低收入群体平均收入之比、城镇贫困线上下居民人数之比以及城乡居民收入之比。在服务主导的政策情景中(PUBCONS和TRANS),劳动收入占比从53%上升到60%左右,而资本收入占比则相对下降,因而收入分配效应更有利于被雇佣劳动者不利于个体经营者和企业主;而投资主导(PUBINV和PRIVINV)政策的再分配效应则恰恰相反。由于最高收入阶层主要由资本所有者构成、而依靠工资生活的普通劳动者是中低收入群体的组成部分,所以贫富阶层收入差距在PUBCONS和TRANS情境下较基期下降,而在PUBINV和PRIVINV情景下进一步扩大。转移支付情景(TRANS)最大限度地缩小了城乡差距。公共消费(PUBCON)由于显著地提高了中低水平劳动力价格,因而在降低贫富收入差异上取得了最突出的效果;但是对城乡差距的缓解作用略低于转移支付,原因可能在于城市居民比农村居民更有机会享受政府资金支持的学校、医院等公共服务。侧重投资的公共支出政策虽然能够促进增长,却几乎没有改善收入不公平。遗憾的是,几乎所有政策情景都未能显著减少贫困线以下人口规模。

注:贫困线适用联合国当前标准,即每人每天生活费为1.25美元。

图6公共支出方式对收入差距的影响

通过模拟公共支出对产出和居民收入、福利、分配的影响,本文揭示了一个深刻的政策矛盾:投资导向的公共支出战略能够通过需求驱动效应即刻促进经济增长,却无法改善低收入群体的分配状况;侧重于消费和转移支付的公共支出战略能够缩小居民内部收入差距、并通过提高TFP产生持久的增长效应,不仅高于投资对经济的促进作用,而且将会推动居民消费和效用的提升,提高劳动者(尤其是中低水平)的边际报酬、改进收入分配的公平度。但是,生产投资导向的公共支出的效果是即时的、在短期能够显现的,而服务性公共支出的供给方面的效应却有相当长的滞后期。因此,发展中国家的政策制定者必须在短期和长期目标中做出选择,在当前利益和未来的福利与公平之间进行权衡。

(二)政策实验2

政策实验1表明,政府在获得额外的财政收入前提下,将更多的资金投入教育和医疗等公共消费项目将会产生持久的增长和公平效应。那么,在预算约束不变时,能否将教育作为最优先发展部门,从其他部门抽调资金支持教育呢?政策实验2假设公共教育支出增长15%,而其他支出类型总和降低15%,并通过模型预测劳动力供给、回报率及收入所受的影响,这里将同时考虑公共教育投资对需求的带动效应和对劳动要素的生产率改善效应。假设总劳动力增长率与预测区间平均人口增长率2.5%相同。

表4教育优先的公共支出政策的经济影响

基准情景 教育扩张情景 基准情景 教育扩张情景

劳动供给增长率 GDP增长率 6.4 6.7

低(无)学历 2.5 1.7 储蓄和投资(%GDP) 29.9 30.1

中等学历 2.5 2.8 劳动总收入增长率 8.3 7.7

高等学历 2.5 2.9 资本总收入增长率 1.4 1.9

居民收入增长率

城镇低收入 4.2 3.3

工资率增长率 城镇中等 5.5 4.9

低(无)学历 3.1 6.2 城镇高收入 8.3 8.7

中等学历 4.6 4.0 乡村低收入 2.2 2.3

高等学历 4.7 4.3 乡村中等 4.2 4.4

乡村高收入 6.1 6.5

表4模拟结果显示,受教育劳动者供给的增长率比基准情景提高了0.3-0.4个百分点,而未受教育劳动者的增长率则比基期值有所下降。与此相对应的是,中高学历者由于供给相对富余而工资率的增长速度放慢,而低学历者由于变得稀缺而工资增长率显著提高,不难预见在未来,剩余的非熟练劳动者(当前可能处于失业状态)将重返就业市场,这种流动直到工资率降至预期最低水平(基准情景工资率)才会停止。为什么教育投入的增长反倒导致整个经济的平均工资增长率下降呢?可能的解释是:公共投入向教育倾斜使得生产建设性公共投资的绝对水平下降,加上中国长期存在的私人投资不足的问题,导致社会资本积累不够,未能满足快速增长的中高水平劳动力对资本的需求;当熟练劳动者数量的增加没有充足的资本增长相匹配时,劳动生产率及工资水平将会受到限制。这一点恰好印证了现实中的现象——高校毕业生逐年增长,但是政府和企业部门能够提供的就业机会有限,导致高学历人才大量富余和闲置进而压低了高学历劳动力的工资率。而相较于高学历劳动力,中等学历劳动力的收入增速下降更大,因为低学历劳动者的替代性远远大于对高学历劳动者。

积极的方面是,在公共教育支出增长带动下,GDP增长率略有提高,但考虑到TFP对教育投资高达0.4的弹性,0.3个百分点的提升幅度却相当有限。原因依旧来自两方面:第一,被挤占的公共投资导致需求对生产的直接扩张效应减弱;第二,劳动力供给的增长加快,高于储蓄投资率的增长速度0.2%,这样新增加的劳动者可能得不到相应的工作机会和设备。由此可见,政府在重视人力资本培养的同时,也不能放松物质资本的深化。随着中高级教育背景劳动者的增长,资本变得相对稀缺,资本回报率自然在增速上快于劳动回报率,资本收入的增长幅度大于工资水平,成为推动私人投资的激励因素。而土地作为资本的一部分,农村居民拥有土地并获得土地租金收入,进而在某种程度提高自身在收入分配中的地位,虽然幅度并不算大。然而,不容忽视的是,城镇贫困及中等居民的收入增长降低,原因在于这一群体主要是没有资本收入的中高等教育水平劳动者;正如前文所述,此类型劳动力在公共教育投资扩张后变得相对富足,同时有面临大量农村劳动力替代的威胁,收入情况恶化就不足为奇了。与此相反的,却是具有低等或者毫无教育背景的农村人口从不熟练劳动力稀缺溢价中得到好处。

综上所述,收入提升最显著的是农村居民组和城镇高收入组,前者获得数量可观的土地租金以及低水平劳动力稀缺租金而提高了自身在收入分配中的相对地位,后者包括企业主和个体经营者,他们的收入地位随着资本回报率的上升愈加提高。与政策初衷恰恰相反,由中高教育程度熟练劳动力构成的城市贫困及中等群体收入增长反而显著降低。图7沿用图6的3个指标描述对收入差距的影响,并且加入城镇高收入与中等收入组收入之比。城乡差异由基准时期的3.96下降到教育扩张情景下的3.02,主要得益于农村居民平均收入的提高和占城镇人口多数的受教育雇佣劳动者工资率相对下降;城镇高收入和低收入居民的差距却由14.89提高到16.51,而高收入与中等收入的差距由6.47提高到7.33,分别扩大了11%和13%;贫困线以下人口数量依然变动不大。因此,通过牺牲其他公共产品而优先发展教育将损害依靠工资生活的普通劳动者的利益,这一结果恰恰与政策的初始目标是相悖的。

图7公共支出方式对收入差距的影响

模拟结果显示,单纯地增加公共教育支出虽然有助于经济总量增长,缓解部分弱势群体的贫困状况,却无法改善甚至恶化了收入分配的公平度。为了消除这种负面影响,必须同时实施其他的政策措施以支持教育支出扩张战略。其中较为关键的是提高对劳动力的需求。否则,由于熟练劳动力供给和需求的不协调,教育投资扩张也只能对扶贫济困起到有限而寥寥的作用;如同当前的中国,很多受过教育甚至学历较高的劳动者由于工作机会的缺乏依然贫穷。以上结论的政策含义很明显:加强人力资本的扶贫战略必须由充足的公共或私人资本积累作为补充,这样才能保证占贫困人口主力的中低教育水平劳动者报酬率增长,社会的总体收入水平和公平度得以提升。如果大规模扩张资本有难度的话,增加劳动力需求的最有效措施就是改革教育产出结构,使其生产出的人力资本类型更好地迎合当前的经济结构和就业市场,尽可能地降低结构性失业。

(三)政策实验3

政策实验1强调了教育和医疗等服务型公共支出的重要性,同时政策实验2又提醒不能在扩张教育的同时削减公共投资,那么,在有限的预算约束下,如何有效地降低公共支出是政府的当务之急。现存的养老保险基金是政府未来需要长期背负的包袱,那么,中国能否通过提高退休年龄的方式,降低养老金支付额,为政府消费和投资节省资金呢?政策实验3将探究这一提案的经济和社会影响。

其一,社会保障和宏观经济影响。图8对比了两种情景下养老金收支缺口的演化路径。如果不实行改革,养老保险收入由2013年的1.56万亿元扩大至2070年的44.5万亿元,而支出规模则由1.33万亿元增加至120.6万亿元;账户将在2031年左右出现收不抵支的状况,收支逆差将在2070达到76.1万亿。如果延迟退休,那么资金缺口首次出现的年份将延长至2040年以后,在此之前收入增长速度快于支出,每年都有结余;2070年赤字额为34.8万亿,几乎是不改革时的一半。显然,养老金亏空额越低,政府的社保负担越轻,可以节省下资金更多地用于公共服务和建设投资。

图8延迟退休对养老基金缺口的影响

为了应对退休年龄的延迟和养老金收益的降低,居民将增加劳动力供给和储蓄,同时降低消费以弥补退休后养老金收入降低的损失。但是在政策施行的最初5年内,这些响应总体来看非常小,因而社保缴费率并未立刻明显下降,而仅仅是增速放缓,并在2045年左右达到最大值20.06%(图9a),这一年以后,所有世代都将按照推迟后的年龄退休并领取养老金,因而缴费率始终保持下行状态。

图9延迟退休政策对居民负担率的影响

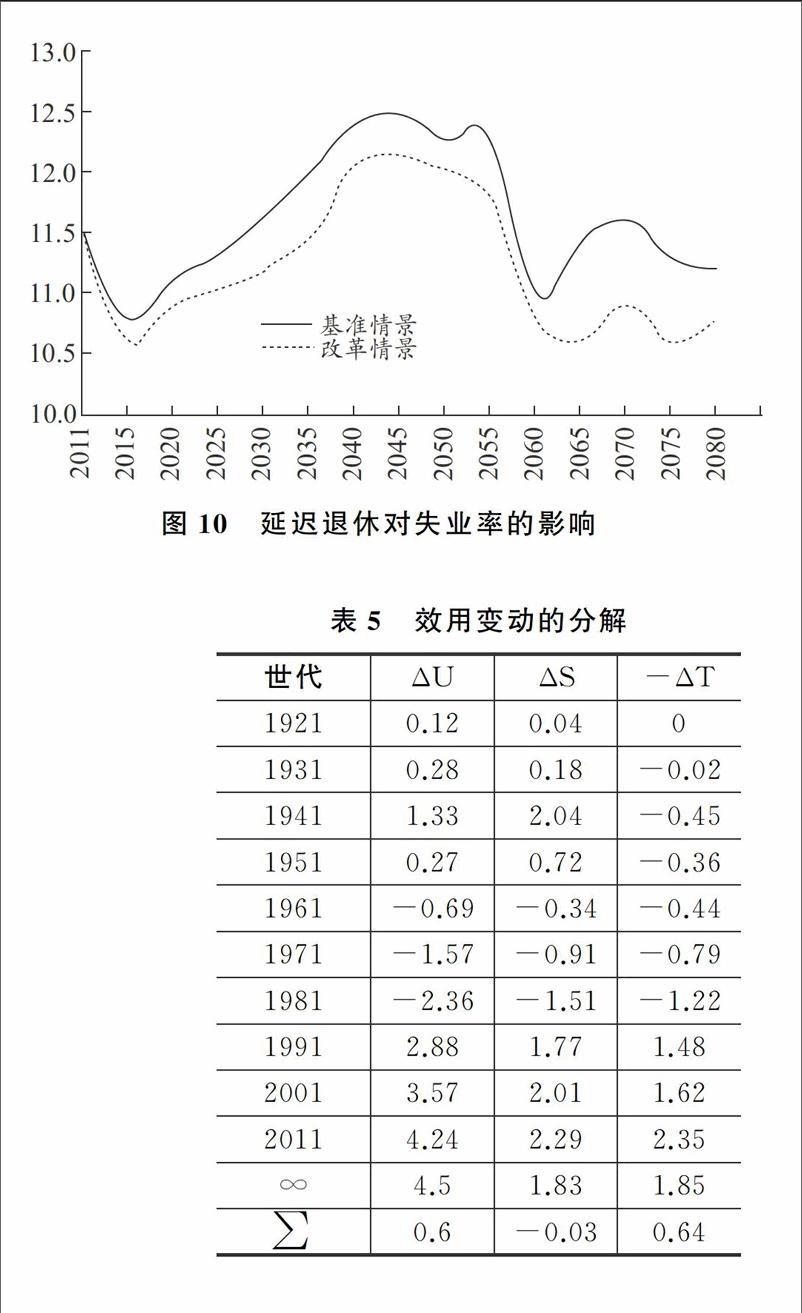

失业率的相对变化来源于净工资的变动,对于青年群体,社保缴费率降低带来其隐性税负率下降及净收入增加,同时极大抬高了闲暇的机会成本,青年劳动力供给相对增加,反而导致这一群体失业率的上升——改革头年最年轻工龄人口的失业率由9.42%增加到9.55%。相反,中年劳动力面临的则是隐性税率的增加和净工资收入的减少,因为他们不仅退休后领取的养老金减少,而且退休前并未赶上社保贡献率的大幅降低,因而中年劳动者供给减少,反而使其失业率降到基准情景以下——改革初期最年长劳动者的失业率由16.17%下降到15.89%。由于整个社会处于人口老龄化状态,所以总体失业率在预测区间的路径比基准情景略低(图10)。

图10延迟退休对失业率的影响

最后,随着养老保险支付的减少和失业率的降低,政府得以削减对养老及事业保险基金补贴和公共支出,这样在整个预测区间,居民的综合税收负担相对于基准情景将平均减轻约7.3%(图9b)。

其二, 福利和收入分配影响。根据Hirte(2009),效用变化可以分解为额外税收负担(excess burden)变动和收入效应(income effect)变动,而收入变动能够进一步分解为要素收入变动(本文为0)和净社保收益变动,其中社保收益变动由养老和失业保险收益减去社保缴费。以上分解可以通过效用最大化方法、预算约束以及市场出清条件推导得到。表5计算了各个世代居民改革实施前后的等价性变化EV,以衡量其效用变动ΔU,并将ΔU分解为额外税收负担ΔE和社保净转移支付变动ΔS——ΔS代表净社保收入增加、-ΔT代表税负降低。最后一行则是所有世代居民贴现到改革初始年份的效用变动率总和。

表5效用变动的分解

世代 ΔU ΔS -ΔT

1921 0.12 0.04 0

1931 0.28 0.18 -0.02

1941 1.33 2.04 -0.45

1951 0.27 0.72 -0.36

1961 -0.69 -0.34 -0.44

1971 -1.57 -0.91 -0.79

1981 -2.36 -1.51 -1.22

1991 2.88 1.77 1.48

2001 3.57 2.01 1.62

2011 4.24 2.29 2.35

∞ 4.5 1.83 1.85

∑ 0.6 -0.03 0.64

ΔU显示,在改革初期已迈入退休年龄的居民(1951年及以前出生),并未受到政策调整的影响,养老金领取总量不变,因而没有遭受效用损失。改革年份处于青年阶段的群体以及更加年轻的居民(90年代以后出生)效用水平有所上升;而改革时正处于中年的世代(1961-1981出生)效用则有所退化。为什么只有年龄稍长的劳动者遭受损失,而年轻和未来世代实际都是收益群体呢?

对于90后以及更加年轻的未来世代,社保收益ΔS为正值,因为延迟退休的政策将推动社保缴费率不断下降,所以年轻世代将在相当长的工作生涯中享受社保缴费负担降低带来的好处,这种正面影响甚至要大于养老金领取时间推迟带来的损失。同时,平均税率也是随着时间不断下降,进一步降低了未来世代的税收负担ΔT。根据图9,社保缴费率和平均税负率的下行都是经过一段时间才逐渐显现,而中年劳动者已经在过去的很多年份缴纳了高额的社保费用,又没有剩余的工作时间充分享受低税率,因而其终身收入和效用有所下降。

综上所述,代际再分配的结果是将大部分效用从中年居民转移至年轻和未来世代,同时一小部分转移到已退休的老年居民身上。所有世代福利总和略有上升——总的贴现效用大约提高了0.6%。

五、结语

在制定公共支出政策时,政府是选择有利于生产建设性的公共投资,还是侧重社会服务的公共消费?为了回答这个问题,需要全面考察不同导向的公共支出对经济增长、居民收入与分配公平的影响。本文利用多部门动态CGE模型,模拟并预测了在投资导向、消费导向和转移支付导向的公共支出战略下,部门产出、GDP、居民收入水平和差距的变动情况。比较发现,消费主导型的公共支出政策虽然在短期内对GDP的增长作用有限,但却能够有效提高国内需求,并引导生产资源从出口流向内需市场;长期来看,能够通过供给效应刺激TFP的提高,带来经济增长率的回升,但是这种效果具有一定的时滞性。同时,强调消费和转移支付的公共支出结构可以增加劳动报酬,改善以EV测度的福利指标,并且在最大程度上缩小高低收入群体之间以及城乡居民之间的收入差异。

但是,上述模拟结果是在假设政府财政收入出现额外增加的基础上得出,换句话说,在保证其他支出类别绝对量不降低的前提下,相对增加社会服务类公共支出可以产生以上种种好处。那么,在既定的预算约束下,可否牺牲生产性投资以加大教育医疗等公共服务投入呢?模拟结果显示:这样做虽然能够增加熟练劳动力供给,但由于资本积累下降导致就业机会不足,这部分劳动者将相对富余,反而造成失业率上升,工资率下降;对GDP的增长贡献也十分有限。另一方面,资本、土地等回报率相对抬高,劳动报酬相对下降,一部分受过教育的中高水平劳动力收入地位反而降低,结果是加剧了贫富不均。这说明,国家在施行科技兴国、教育扶贫战略的同时,必须不断加强资本深化,否则,将出现越来越多“学历越高反而越穷”的反常案例。

以上两点说明,对于当前的中国,社会服务支出的确需要加强,但“拆东墙补西墙”,通过削减建设投资以扩张服务支出的做法并不可取。那么强化公共服务所需要的资金从何处来?这是政府亟待解决的问题。本文考虑了一种方案——通过提高退休年龄以降低政府的社保负担,节省公共支出,并模拟了延迟退休的经济和福利影响。结果表明,这项政策将推迟养老金缺口出现的时间,将各年份的收支缺口减至原先的一半,并在未来逐步降低居民的社保缴费和综合税收负担,对失业率也有一定的遏制作用。显然,延迟退休的措施减轻了政府和居民双方的支出责任,对于增加公共产品的供给、促进私人消费都有积极的作用。从效用变动的角度来看,改革前已经退休的居民未受太大影响,年轻和未来世代的效用得到提高,而改革时处于中年的劳动者却遭受了损失。因此,这是一个代际的效用转移过程,整体看来,所有世代的效用总水平略有增长。

最后需要指出的是,本文的研究存在两点局限性。首先,仅仅探究了不同公共支出战略对经济增长、居民收入和分配公平度的影响,而政府在进行公共财政决策时,需要考虑的内容无疑是多方面的,尤其是产业结构优化、投入产出效益提高、资源环境合理利用等,也是衡量支出政策有效性的重要标准。第二,政策模拟中没有包含“混合型”支出战略。既然投资型支出有利于当前经济增长,而服务型支出有利于长期增长与收入改善,那么能否找到一个最优的公共投资与消费之比,在短期和长期最优之间进行折中,既保持当前适度增长,又实现长远的收入提升呢?在以后的研究中,可以考虑利用多目标决策系统,对公共资金进行合理化配置,以期达到长短期目标之间的动态平衡。

参考文献:

[1]钞小静、任保平,2011:《中国经济增长质量的时序变化与地区差异分析》,《经济研究》第4期。[Chao Xaiojing & Ren Baoping, 2011,“The Fluctuation and Regional Difference of Quality of Economic Growth in China,” Economic Research Journal, No. 4.]

[2]董万好、刘兰娟、王军,2011:《调整财政民生支出和行政管理支出对劳动报酬的影响——基于CGE模型的收入再分配研究》,《财经研究》第9期。[Dong Wanhao, Liu Lanjuan & Wangjun, 2011,“The Impact of the Adjustment in Fiscal Expenditure on Peoples Livelihood and Administrative Expenses on Labor Income: Income Redistribution Analysis Based on CGE Model,” Journal of Finance and Economics, 9.]

[3]郭晗,2011:《基本公共服务均等化视角下的中国经济增长质量研究》,《产经评论》第4期。[Guo Han, 2011,“Quality of Economic Growth in China: From the Perspective of Equalization of Basic Public Services,” Industrial Economic Review, 4.]

[4]宫晓霞,2011:《财政支出结构的优化路径:以改善民生为基调》,《改革》第6期。[Gong Xiaoxi, 2011,“Optimization Measurements of Financial Expenditure: Based on Improving Peoples Livelihood,” Reform, 6.]

[5]刘沁清,2012:《财政民生投入和城乡居民消费——基于省级面板数据的发现》,《上海经济研究》第6期。[Liu Qingqing, 2012,“Fiscal Expense on Well-Being and Urban and Rural Consumption: Findings from Provincial Level Panel Data,” Shanghai Journal of Economics, 6.]

[6]栾大鹏、欧阳日辉,2012:《生产要素内部投入结构与中国经济增长》,《世界经济》第6期。[Luan Dapeng, Ouyang Rihui, 2012, “Internal Input Structure of Production Factors and Chinas Economic Growth,” Journal of World Economy, 6.]

[7]罗志红、朱青,2013:《促进民生改善的财政支出结构优化分析》,《求索》第4期。[Luo Zhihong, Zhu Qing,2013, “An Analysis on Optimizing Fiscal Spending Composition in Order to Improve Peoples Livelihood,” Qiu Suo, 4.]

[8]Anand, S., Ravallion, D., 1993, “Human Development in Poor Countries: On The Role of Private Incomes and Public Services”, The Journal of Economic Perspectives, 7, pp. 252-267.

[9]Asian Development Bank, 2011, “Key Indicators For Asia and The Pacific: Framework of Inclusive Growth Indicators,” Special Supplement, No. 4.

[10]Barro, R. J., 2002, “Quantity and Quality of Economic Growth,” Working Papers from Central Bank of Chile, No. 12.

[11]Clausen, V., Schürenberg-Frosch, H., 2012, “Aid, Spending Strategies and Productivity Effects: A Multi-Sectoral CGE Analysis for Zambia,” Economic Modelling, 29, pp. 2254-2268.

[12]Hirte, G., 2009, “Welfare and Macroeconomic Effects of The German Pension Acts of 1992 and 1999: A Dynamic CGE Study,” German Economic Review, 3, pp. 81-106.

[13]Jung, H., Thorbecke, E., 2003, “The Impact of Public Education Expenditure on Human Capital, Growth, and Poverty in Tanzania and Zambia: A General Equilibrium Approach,” Journal of Policy Modeling, 25, pp. 701-725.

[14]Ozyurt, S., 2011, “Total Factor Productivity Growth In Chinese Industry, 1952-2005,”. University of Paris-Dauphine Working Paper, No. 27.

[15]Kuijs, L., 2006, “How Will Chinas Saving-Investment Balance Evolve,” World Bank Research Working Paper, No.4.

[16]Shiu, A., Heshmati, A., 2010, “Technical Change and Total Factor Productivity Growth for Chinese Provinces: A Panel Data Analysis,” Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit Institute for the Study of Labor, Discussion Paper No. 2133.

[17]Tavneet, S., 2011, “Path To Success: The Relationship Between Human Development and Economic Growth,” World Development, 39, pp. 506-522.

[18]Zheng, J., 2009, “Can Chinas Growth Be Sustained? A Productivity Perspective,” World Development, 37, pp. 874-888.

Public Spending and Quality Economic Growth: Policy Experiment In A Multi-Sector CGE Framework

Zhang Xiaodi

(Institute of Economics, Shanghai Academy of Social Sciences;School of Economics, Fudan University)

Abstract:One of the important criteria for the quality of economic growth is whether it enhances peoples well-being, and the orientation of public spending policies may influence households income, employment, welfare and equality. Productive public investment promotes growth significantly in the short run, but contributes little to improvement in peoples income and equality. Public consumption and transfer have positive impacts on long-run factor accumulation, workers income and utility. However, shifting resources from productive investment to public services like education and health care will aggravate employment and wealth gap, as the the growth of physical capital cannot match the increasing human capital. Instead, raising retirement age will not only fund public services and transfers adequately, but also lower households tax burdens and unemployment rate.

Key Words:Quality of Economic Growth; Orientation of Public Spending; Multi-Sector CGE; Policy Experiment

■责任编辑汪晓清