金缮:以温柔尊重残缺

2016-01-08邓彬

邓彬

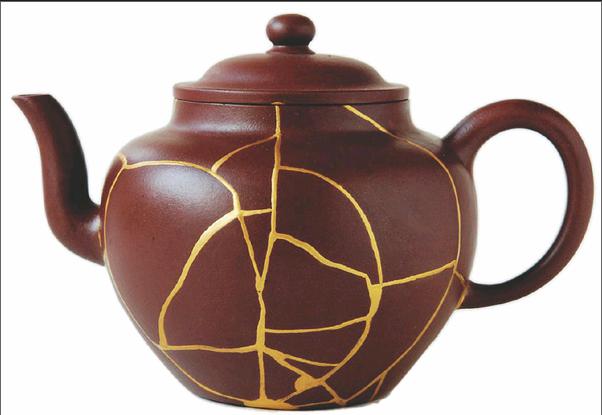

“金缮”是用生漆作为黏合剂和塑形剂将破损的瓷片等器物修复完整,最后在破损部位表面贴金装饰。这样一种源自日本的美学现象背后,是一种哲学,不是把残缺掩盖,而是要把残缺突出出来。面对残缺就是面对不幸,用一种什么样的态度来对待它非常重要。

起源于日本幕府对宋瓷的珍爱

严格来说,“金缮”并不是中国本土手工艺,它诞生于日本。据说在唐代的古籍中曾出现过以绢为胎,然后敷以金粉的描述,但并没有出土的实物资料能证明这一点。所以目前比较可信的说法,还是金缮诞生于日本。

金缮工艺的核心是漆艺中的描金,这个工艺在中国本土就有,只是中国人一直没有把这个技艺用于修复瓷器。在中国古代一直用漆来修复器物,比如传世古琴在历史上几乎都曾屡次用漆修缮过。古代的漆器、木器、砚台等皆可以用漆来修缮。天然树漆在我国应用的历史很长,2013年11月,浙江萧山跨湖桥遗址发掘出迄今已有8000余年的漆弓残件,上面的漆依然坚固。漆是一种黏性极强,非常稳定的物质,有很好的可塑性。瓷器非常光滑,一般物质很难在其表面附着,但法门寺地宫中藏有一只秘色瓷碗,碗的外壁用漆艺中金银平脱工艺装饰,如今一千多年了,生漆还是牢牢地附着在上面,由此可见生漆的黏度和牢度。法门寺的这件秘色瓷金银平脱碗,也是世界上最早的一件与漆结合的瓷器。

据考证,金缮最早出现在日本。日本江户时代伊藤东涯所著《蚂蝗绊茶瓯记》中记载:中国南宋的一件龙泉窑茶碗传到日本以后,一直被当作国宝珍藏。室町时代(1336-1573),幕府将军足利义政得到了这只碗,他非常喜欢,奉为珍宝。但这件备受珍爱的瓷器还是被摔裂了,足利义政非常痛心,当时全日本再也找不出来第二只这样的茶碗,所以他将目光投向了中国。当时中国和日本之间有“勘和贸易”政府主导的商业往来,足利将军派遣使者跟随商队一同来到中国,希望能在中国本土找到同样的一只碗。但当时已经距离中国的宋代非常久远,使者们无论如何也无法找到相似的茶碗。无奈之下,他们只好听从中国方面的建议,请工匠将碗锔起来带回日本。因为锯钉形状像蚂蝗,所以日本人称这只碗为“蚂蝗绊”,现存于日本东京国立博物馆。

但足利将军当时并不满意这样的修复方式,于是日本的工匠们开始琢磨金缮这种修复工艺。既可以将瓷器修复完整,满足其实用属性,同时兼顾审美趣味,这成为金缮工艺在日本的起源。日本没办法生产中国这样贵重的瓷器,万一破损,日本工匠只能通过一种更适合的方式修复。这点和中国的国情不同。

中国古代瓷器修复主要有两种方式,一种是将碎片用动物胶黏合,然后用宽的银皮包住裂缝,这种方法主要出现在宋代。还有一种是“锔瓷”的方式,这种方式延续的时间更久。但这两种方法的主要目的,还是恢复物件的使用功能,美观与否倒不是首先考虑的,受众也主要是中下层社会。而金缮技艺服务的对象则主要是日本的上层社会。

哲学基是日本文化对残缺的崇拜

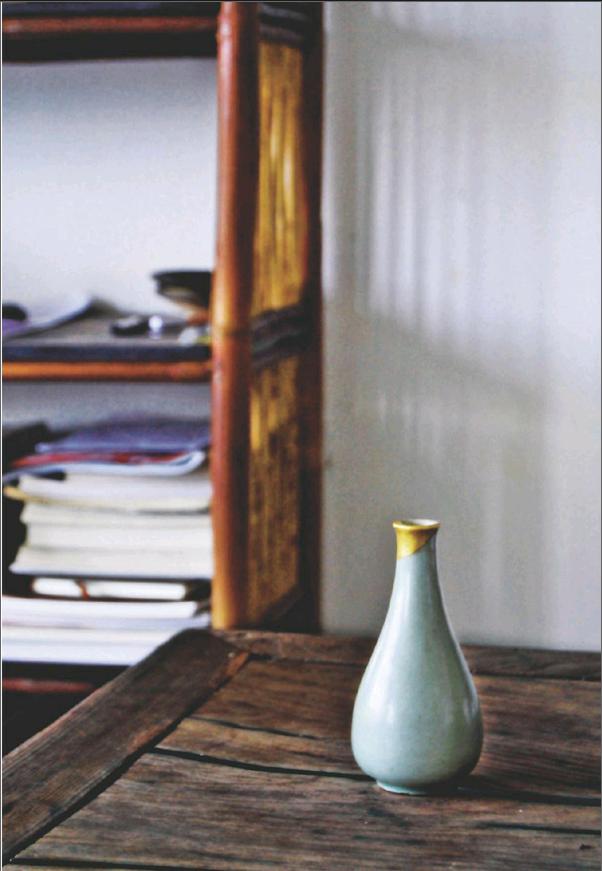

金缮技艺是用生漆作为黏合剂和塑形剂,将破损的瓷片修复完整,最后在破损部位表面贴金装饰。相对于另一种传统瓷器修复技术锯瓷而言,金缮因为不在瓷器上打孔钻眼,对器物的破坏最小。现代还有一种用化学方法修复瓷器的技术,修复好的瓷器在一定时间内是很难看出修复的痕迹,但这是用障眼法,瓷器并非真的恢复如初。

世界公认的文物修复原则有三条,第一条就是“可识别”。可识别是指,修复之后和之前的对比,修复的部分能够看清楚,与原来有所差异,不会干扰观赏者的判断,不失去文物的“原真性”;第二个原则是“最小介入”。器物原来是什么形状,破损后尽量不要再做减法改变它。像锔瓷的方式要打眼,有一定介入,不符合最小介入的原则;最后一条是“可逆转”。即修复后,如果未来有更好的修复方式,那么目前修复的部分被拆除,修复的部分并不是永久性的。金缮技术虽然古老,但符合这三个原则。目前国际博物馆中陈列的中国瓷器中,很多是用金缮技术修复的。

金缮技术的产生,跟日本的文化相关。日本人用昂贵的黄金来装饰残缺的部位,而黄金代表了一种姿态,即面对不完美的事物,可以用一种完美的手段来对待。日本是一个多灾多难的国家,人口多,国土面积狭小,战乱很多。日本人深刻的感受到人生无常,世界多变。如何无常的生活中保持对美的向往呢?这是金缮产生的文化基础。金缮技术并不掩盖残缺,而是把残缺凸显出来。换而言之,面对残缺和不幸,不是嫌弃它,而是正视它,用一种最完美的手段来对待残缺。

“侘寂”是日本美学意识的重要组成部分,侘寂所描绘的就是残缺之美。“完美之物”瞬间瓦解,变成一堆残损的碎片,这是“非美”的,或者说是“丑陋”的,但美可以从丑之中引诱出来。美是发生在人与事物之间的动态关系,只要有适当的环境、脉络或者观点,美就能自然萌发。因此,美就是一种意识的转变状态,一种诗意与优雅的特殊时刻。金缮正是基于这种思想基础的实践。

修缮不能过度发挥

黄金的颜色最接近于太阳光芒,也是世界公认的贵金属,备受世人喜爱。用黄金装饰残缺,本身就意味着对残缺的一种崇拜。从视觉效果而言,没有其他材料可以和黄金媲美,黄金的颜色可以跟所有器物、材质的颜色协调搭配,又保持合适的距离感,恰到好处又不过分突兀。

因为崇拜残缺之美,金缮技艺主张不能超出残缺的部位过度修补。比方说将残缺部位处理成一只蝴蝶,以此“美化”残缺,这其实一种嫌弃之心,背离了金缮的初衷。

残缺无法预计,因而“无常”。金缮技艺的艺术表现虽然受到残缺的限制,也激发出创作者的激情。创作者要把所有注意力集中在某个点上,深入挖掘,最大限度发挥主观能动性。残缺之处的裂缝,它的长度、宽度、大小都是限定的,而创作者对残缺的处理方式,使用线条的轻重缓急、顿挫粗细等都会直接决定最后的效果。在中国人的美学体系里,非常强调书法线条的轻重缓急、气韵生动,注重传达线条本身的韵味。金缮技艺不是简单地根据残缺“填空”,而是把艺术的精神的注入。不同造诣的人,笔触细微之间有神韵之差。

基于残缺的“二次创作”

金缮并不是简单的修复技艺,而是基于残缺的“二次创作”——以瓷器为画布,在最大限制之下,进行抽象的艺术创作。“无常”和“人性”,“限制”和“自由”,看似矛盾,却借人之灵性表达而谐共存。

修缮要尊重原作,尊重原作者。修缮的部分不能过于抢眼,不能改变原物本身的气质,这需要作者拿捏好分寸,既不能在艺术上不作为,也不能过分表现。前者彻底沦为修补技艺,失去艺术感染力,后者掩盖了器物的本来面目。中国艺术讲究克制内敛,艺术创作要虚怀若谷,器物为人服务。如果修缮做得太抢眼,令使用者心神不定,不能融入茶席,便不算为人服务。

金缮技艺近些年来刚刚进入国人的视野,并迅速引起兴趣和关注。一直以来,中国人对于修复的理解都是无奈而为之的。大多数中国人小时候家里都不富裕,裤子破了打个补丁,锅破了补个底。这种修复都是基于简朴的理念和道德的约束。但金缮提供一种新的可能性——原来修复可以很美。被修复的物件继续使用,不是因为将就,而是凤凰涅槃之美。金缮所表现出来的“不确定”、“独一性”的无常之美,符合“现代性”的审美。很多年轻人喜欢金缮的原因就在于此。不过对于大众而言,金缮技艺修复后所呈现出的美感太有戏剧性,超出了以往的认知。

这几年茶道在国内兴起,日本茶道承袭中国唐宋饮茶方式,自然也被国人学习效仿。日本茶道器具中,不乏金缮修复的物件,使得金缮在国内也有一定受众基础。金缮工艺所使用的材料为天然属性,无化学污染。因而金缮修复的日常用具,比如餐具、茶杯、茶壶等就不用担心使用时的安全问题。

金缮不仅在物理意义上重新修复了一件瓷器,也在美学意义上重新诠释了一种“无常之美”。重拾破碎而不失尊严,抚平伤痛却有新欣喜。金缮给予我们启示,生活中的诸般不美好皆可以温柔对待,或者亦能别开生面。