基于问题串的“弹力”教学设计

2016-01-07管延芝,李新乡

基于问题串的“弹力”教学设计*

管延芝李新乡

(曲阜师范大学物理工程学院山东 曲阜273165)

指导教师:李新乡(1958-),男,教授,主要从事物理课程与教学论研究.

摘 要:合理利用“问题串”教学,可以有效启发学生进行深入地思考.本文以基于课程标准的教学理念做指导,以高中物理“弹力”一节为例,设计了源于课程标准的教学目标、评价活动、教与学的活动.在教学过程环节重点设计了一系列的问题串,以此来引导学生的学习,帮助学生在头脑中建构一个良好的认知结构.

关键词:问题串课程标准弹力教学设计

收稿日期:(2015-03-09)

作者简介:管延芝(1988-),女,在读研究生,主要从事物理课程与教学论相关研究.

1教学任务分析

弹力是力学中的基本概念,也是经典力学的核心内容之一,对弹力深入地理解是对物体进行正确受力分析的前提条件,而掌握胡克定律是学习简谐运动的基础.《课标》对本部分要求是,“知道常见的形变,通过实验了解物体的弹性,知道胡克定律”[1],注重让学生经历实验探究的过程以获得知识.本节是人教版高中《物理·必修1》第3章第2节的内容[2],教材首先从形变出发引出弹力产生的原因,并通过生活中常见的弹力做出进一步的论述,最后重点阐释了胡克定律.综上所述,弹力产生的原因及胡克定律是本节教学的重点.

2学生情况分析

学生在初中已经初步学习了弹力,知道了塑性、弹性、弹性限度、形变等概念,为本节课的学习奠定了良好的基础,但对于像压力、支持力和绳上的拉力等因发生微小形变而产生的弹力认识还不够全面,不能够深刻地分析弹力产生的原因,从而形成教学难点.

3教学目标

知识与技能:

(1)了解形变和弹性形变的含义,能识别常见的形变.

(2)明确弹力产生的原因及条件.

(3)了解胡克定律,并能运用胡克定律解决有关问题.

过程与方法:

(4)在观察微小形变与感悟其存在的过程中,学习放大法.

情感态度与价值观:

(5)经历弹性形变转化为塑性形变的过程,学习事物由量变到质变的辩证唯物主义观点.

4评价活动设计

依据评价活动设计先于教学活动设计的基于课程标准的教学理念,设计了如下评价活动.

(1)通过问题1~5与课堂练习(1)检测目标(1)的达成.

(2)通过问题6,课堂练习(2)检测目标(2)的达成.

(3)通过问题7~13,课堂练习(3)与作业(1)、(2)检测目标(3)的达成.

(4)通过问题5检测目标(4)的达成.

(5)通过问题4检测目标(5)的达成.

5教与学的活动[3]

5.1分析生活现象 形成接触力概念

问题1:物体是不是必须与地球直接接触才会受到重力的作用?

在学生思考、回答后,教师呈现日常生活中常见的物体受到压力、支持力、拉力的图片,如图1所示,并要求学生分析上述力是否必须接触才会产生.帮助学生形成接触力的概念,从而引出弹力这种常见接触力的学习.

图1 常见力的图片

教学设计说明:通过让学生对日常生活中常见的力进行复习回忆,创设情境,引出对常见力的一种分类方式,以此直接指出本节的课题.

5.2分析力的作用效果 形成形变概念

问题2:通过上节课的学习,我们知道了力的作用效果有哪些呢?

学生应该能够回答出,力作用在物体上以后,能够使物体发生形变或者改变物体的运动状态.教师顺势引导出对形变的分析.

问题3:当用力挤压海绵或者橡皮泥时,虽然它们都会发生形变,但是它们的形变有什么不同呢?

教师根据学生们的回答,总结出弹性形变和塑性形变的概念.

问题4:拉伸弹簧时,弹簧是否一定发生弹性形变呢?

演示1:用不同大小的力拉伸弹簧多次,直至发生塑性形变.

学生观察实验现象,思考并回答问题4.教师总结学生回答,给出弹性限度的概念,渗透由量变到质变的思想.

教学设计说明:利用生活中常见的弹力现象,感受生活中的弹力作用,加深对形变的理解.同时通过弹性限度的教学隐性地渗透由量变到质变的辩证唯物主义观点.

问题5:像弹簧、海绵这种较软的物体受到外力作用后容易发生形变,然而坚硬的桌面受到外力后会不会发生形变呢?大家现在可以试着按压一下自己的课桌,看看课桌会不会发生形变.

在学生做出回答以后,教师展示如下桌面微小形变演示实验进一步验证学生的猜想.

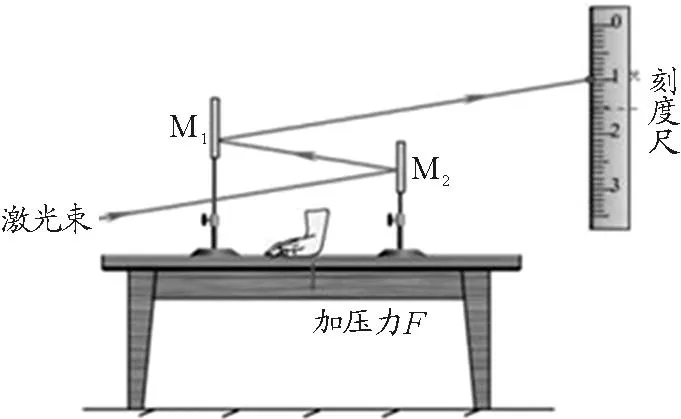

演示2:教师在桌子上摆放两个平面镜,通过小型激光器发射激光,使该光束依次经两面平面镜反射后在墙面上形成一个光点,如图2所示,用力按压桌面,让学生注意观察墙面上的光点有什么现象发生,并解释光点位置变化的原因.

图2 显示桌面微小形变

教师总结学生的回答,并进一步讲解、分析桌面发生微小形变的过程,同时讲解放大法在观察微小形变过程中的应用.最后归纳得出结论:一切物体在外力的作用下都会发生形变.

教学设计说明:通过观察桌面微小形变的演示实验,使学生树立一切物体受到外力作用后都会发生形变的理念,同时渗透放大法的科学方法教育.

5.3实验与推理结合 形成弹力概念

教师演示手拉弹簧的实验,并讲解手拉弹簧时,弹簧会发生弹性形变,弹簧由于要恢复原来的形状就会给手一个力的作用.顺势引导学生总结出弹力的概念:发生弹性形变的物体,由于要恢复原状,对与它接触的物体会产生力的作用,这种力叫做弹力.

问题6:当用手拉弹簧时,弹簧会给手一个弹力,结合弹力的定义,分析弹力产生的条件是什么?

教师引导学生总结出弹力产生的条件:一是直接接触;二是发生形变.由于前边已经学习了微小形变的内容,引导学生明白常见的压力、拉力、支持力也是弹力.

教学设计说明:学生对于弹簧上的弹力感性认识较为充分,以此为例讲解易于学生形成弹力概念;通过引导学生对弹力的概念进行分析,能够使学生很容易地明确弹力产生的原因以及条件,提高学生的自主学习能力.

5.4科学探究 得出胡克定律

(1)提出问题

当我们拉伸弹簧时会产生弹力,那么弹簧弹力的大小可能与什么因素有关呢?又会有怎样的关系呢?

(2)猜想与假设

问题7:大家用不同的力拉或压同一弹簧,用相同的力拉或压桌面上不同的弹簧,分别看有什么现象发生,由此可以猜想弹力的大小可能与什么因素有关?

结合学生的回答,引导学生分析出,弹簧弹力的大小可能与弹簧的自身结构以及弹簧伸长或者压缩的程度有关.使学生明白对于同一根弹簧,弹力大小只与弹簧的形变量有关,引导学生对弹簧弹力的大小与形变量之间的定量关系进行探究.

问题8:通过刚刚的拉伸或压缩弹簧的体验,能否猜测一下同一弹簧上弹力的大小与形变量之间可能有怎样的定量关系?

教学设计说明:高一学生已经初步接触过科学探究,但是猜想假设的能力和实验设计的能力还不强,因此教师首先创设情境,让学生进行拉伸与压缩弹簧的实际体验后,猜想弹力与形变量的关系,有助于学生养成有依据地进行猜想与假设的优良习惯.

(3)设计实验方案

教师将本实验用到的实验器材(多种不同劲度系数的弹簧、刻度尺、钩码、铁架台等)呈现给学生,并对实验器材进行简单介绍,要求学生根据提供的实验器材设计实验.

问题9:应该通过什么方法使弹簧产生弹力呢?

问题10:弹簧弹力的作用效果通过什么来显示呢?

教师引导学生从实验对象、实验原理、实验效果显示3个方面进行实验设计,并设计出表1所示的实验记录表格.

表1 实验记录表格

(4)进行实验

教师首先强调本实验的注意事项,然后要求学生以小组为单位,明确组内分工,进行实验并记录实验数据.

(5)处理数据,得出结论

问题11:如何用实验验证我们的猜想呢?

留给学生一定的思考时间,巡视各个小组如何处理数据.然后以一个小组的实验数据为例,讲授应用图像处理数据的具体做法:建立坐标系,描点,连线,从而得出弹力与形变量的关系图像.并让学生体会图像法形象、直观的优点.

教师听取各个小组代表对本组实验情况及结论的报告,评价其优点与不足并及时进行总结:弹簧发生弹性形变时,弹力的大小F与弹簧的形变量x成正比,用表达式F=κx来表示这种定量关系,这个规律最早是由英国科学家胡克首先发现的,因此叫做胡克定律.

问题12:在表达式F=κx中,常量κ的单位是什么,具有怎样的物理意义?

问题13:在F-x图像中,如何通过图像来反映κ的大小?

总结学生的回答并通过板书、板画讲解,使学生明确通过斜率来反映κ的大小.

问题14:计算各自小组内κ的具体数值,并比较不同小组之间的κ值是否相同,交换不同小组之间的弹簧并拉伸,体验一下有什么不同的感受?

教师进一步引导学生思考表达式中κ的物理意义以及单位.κ表示弹簧的劲度系数,反映了弹簧自身的特性,单位为N/m或N/cm,它与弹簧的粗细、材料、长度等因素有关.

教学设计说明:应用作图的方法处理实验数据可以得到物理量之间的直观图像,便于发现其中的变化规律,同时可以减小偶然误差.最后再次通过问题串引导学生理解劲度系数κ的物理意义.

5.5课堂练习——应用知识解决问题 加深理解

(1)下列各种情况中,属于弹性形变的有

A.撑杆跳高运动员在起跳过程中,撑杆的形变

B.当你坐在椅子上时,椅面发生的微小形变

C.细钢丝被绕制成弹簧

D.铝桶被砸扁

(2)书放到桌面上,会受到桌面对它的支持力,该力产生的直接原因是

A.书的形变

B.桌面的形变

C.书所受到的重力

D.桌面所受到的重力

(3)一根长为8 cm的弹簧,上端固定,下端悬挂1 N的物体时,长度变为10 cm,要使弹簧的长度再增加3 cm,需要再挂多重的物体?

教学设计说明:该组课堂巩固练习,包含了整节的重点内容,可以检测学生对于物体之间的形变、弹力产生的条件以及运用胡克定律进行简单计算等知识点的掌握情况,通过练习进一步巩固本节重点知识.

5.6回顾总结 盘点收获

教师引导学生对本节课所学的形变、弹力产生的条件、胡克定律等知识以及放大法、实验设计方法、量变到质变思想等方面进行系统地回顾总结.

教学设计说明:让学生自己总结,加深学生对该节课的理解,深化三维目标,提高学生自我管理与监控能力.最后教师通过多媒体呈现系统的知识框架.

5.7课后作业——动手动脑 理解知识

(1)制作一个简易弹簧测力计,并利用胡克定律解释其工作原理.

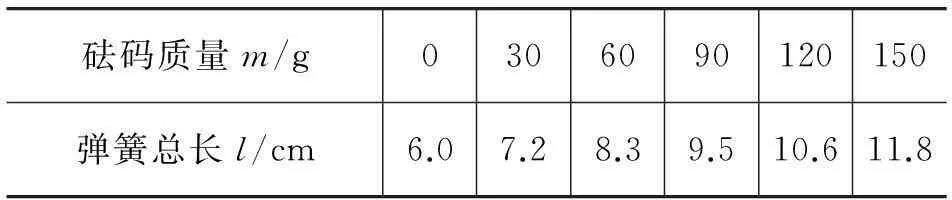

(2)某同学在竖直悬挂的弹簧下加挂钩码,做实验研究弹力与弹簧伸长量的关系.表2是他的实验数据,实验时弹力始终未超过弹性限度,弹簧很轻,自身质量可以不计.

表2 实验记录数据

1)根据实验数据在坐标系中作出弹力F跟弹簧伸长量x的关系图像.

图3 F- x坐标系

2)根据图像计算弹簧的劲度系数.

教学设计说明:制作类作业不仅使学生动脑思考,也需要他们动手操作,在加深对物理规律理解的同时,也培养了学生实践操作能力以及将所学知识应用于生活的良好习惯.课后作业的练习加深了学生对本节课重点内容的理解.

参 考 文 献

1中华人民共和国教育部.物理课程标准(2003年版).北京:北京师范大学出版社,2012

2张大昌.普通高中课程标准实验教科书 物理·必修1.北京:人民教育出版社,2014.54~56

3李新乡,张军朋.物理教学论(第2版).北京:科学出版社,2009.177~181