云南省江川县中小学教育信息化建设和应用现状及对策建议

2016-01-06郑淑英吴艳红

郑淑英++吴艳红

摘 要:国家各项教育信息化工程的实施,改善了中小学校信息网络基础设施,提升了教师信息技术应用能力和学生的信息素养,提高了学校信息化管理水平。但也存在资金设备不足、培训针对性和系统性不够、信息化专业师资力量薄弱、可共享本地教学资源缺乏等问题,影响了教育信息化的深化应用。建议结合当前正在实施的项目,从倾斜政策、资金、设备,加强本地资源建设,加强培训的顶层设计与系统性,重视信息化专业队伍建设等方面加以改进。

关键词:中小学;教育信息化;建设;信息技术应用

中图分类号:G434 文献标志码:A 文章编号:1673-8454(2015)21-0071-05

一、问题的提出

自20世纪80年代以来,我国先后颁布和实施了一系列教育信息化政策。近几年,教育部启动和开展了一系列基础教育信息化建设工程,云南省历经“校校通”工程、农村中小学现代远程教育工程、“三通两平台”、中小学教师信息技术应用能力提升工程、农村义务教育薄弱学校改造计划、教学点数字教育资源全覆盖等。这些工程的实施,大大推动了云南省基础教育信息化工作的发展,改善了中小学校信息化环境,提高了中小学教师的教育信息化应用水平。截至2014年7月,云南省完成“校校通”宽带接入的义务教育学校8743所,占义务教育学校总数的47%;建成多媒体教室73442间,占教室总数的41.46%;全省共实施“教学点数字教育资源全覆盖”项目4078个,非一师一校点2722个,占67%,一师一校点1356个,占33%[1]。教育信息化缩小了城乡教育差距,弥补了贫困、边远、山区学校信息闭塞、资源短缺、交通不畅的短板。网络和电子白板等多媒体手段在中小学课堂中的运用越来越广泛,为课堂教学中师生互动、生生互动提供了可能,为建立以学生学习为中心的课堂教学奠定了物质基础。当前,我国教育信息化已经基本度过起步阶段,进入初步应用整合阶段,这个阶段主要任务还是深化应用[2]。因此,信息化硬件、资源的大量投入,发挥效益成了关键。如何结合教学目标、内容和对象,充分用好设备、资源,改变传统教学方法,提高教学质量,成了亟需解决的问题。以生产总值、人均生产总值均在云南省129个县中处于中等偏上水平的江川县作为研究区,对于把握云南省县域内中小学教育信息化建设与应用的现状,发现存在的问题,探索中小学校提高教育信息化应用水平的对策措施,提高教学质量,推进义务教育均衡发展,具有十分重要的意义。

二、调研设计

报告以2012~2014年江川县教育事业统计数据为数据源,结合问卷、访谈资料进行分析研究。在综合分析了李帅军(2007)[3]、张豪锋/张水潮等(2008)[4]、蔡亲鹏/增毅/马生全(2008)[5]等学者提出的中小学教育信息化指标体系的基础上,结合云南实际,课题组确定从五个维度设计问卷:即信息网络基础设施、资源建设、信息化应用系统建设、信息技术教育与学科应用、教师培养与技能。问卷范围涉及5所学校,其中农村小学、镇区小学各1所,乡镇初中、镇区初中各1所,高中1所。问卷对象包括校领导、一线教师、3~6年级小学生、1~3年级初中生和1~3年级高中生。问卷过程同时对县级教研员、校领导和一线教师进行访谈。共发放校领导问卷25份,回收有效问卷24份,回收率为96%;发放教师问卷150份,回收有效问卷144份,回收率为96%;发放学生问卷300份,回收有效问卷300份,回收率为100%。从问卷对象来看,校领导以男性居多,占70.83%;年龄集中于35~50岁之间,占75%;以本科和大专学历为主,其中本科学历校领导占75%,大专学历占20.83%;所有参加问卷的校领导都承担了教学任务。而一线教师中女性偏多,占65.7%;各年龄段分布较为分散,从25岁以下到50岁以上都有,其中25岁以下教师占8.4%,25~45岁之间教师占57.3%,45~50岁之间教师占25.2%;大部分教龄较长,教龄15年以上的占53.1%,10-15年的占25.2%;学历都在大专以上,其中大学本科学历占65.3%;参加问卷的教师承担了各个学科的教学任务,其中小学教师来自语文、数学、英语、科学、美术、信息技术等9个学科,中学教师来自语文、数学、英语、历史、生物等12个学科。

三、调研结果与分析

1.成就与进展

经过近几年发展,江川县的教育信息化建设与应用取得了一定成就。

一是信息网络基础设施不断改善。表现在三个方面:(1)学校联网率高。截至2014年12月,全县96.3%的小学、93.3%的初中和所有高中通过拨号、ADSL、光纤、无线等方式,已实现互联网接入。(2)2012~2014年间硬件设备数量不断增大。全县中学生机比从2012年的17.08:1提高至2014年的12.78:1,拥有的电子白板数从2012年的157块增加到2014年的238块;小学生机比从2012年的25.75:1提高至2014年的21.26:1,拥有的电子白板总数从2012年的52块增加至2014年的156块。(3)交互式电子白板、计算机教室、多媒体教室的使用频率较高。问卷结果显示,选择 “使用频率较低”的教师比例不到11.6%。使用频率最高的是交互式电子白板,认为“使用频率较高”的教师占75.9%;其次是计算机教室,选择 “使用频率较高”的教师占61.2%;使用频率相对最低的是多媒体教室,选择 “使用频率较高”的教师占46.6%。

二是信息技术应用相关培训力度逐渐增强。江川县接受过信息技术相关培训的专任教师从2012年的1195人次上升到2014年的1375人次。同时,学校管理者和一线教师参加信息技术应用相关培训的比例较高。2011年以来,71.5%的教师和62.5%的校领导每年平均至少参加1次信息技术应用相关培训。中小学校领导的培训以州市级为主,占45.8%;其次是校本培训,占20.8%;一线教师的培训则以县级为主,占36.8%(表1)。

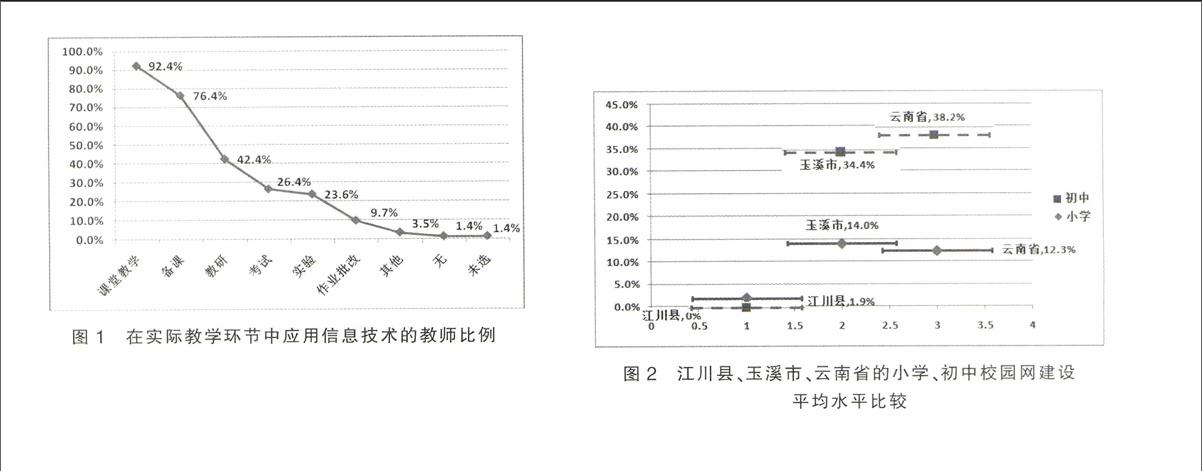

三是教师的信息技术应用能力不断提高。截至2014年底,全县80%以上的小学教师、90%以上的初中教师基本能应用信息技术设备进行常规教学。问卷结果显示,能够熟练使用电子白板、电脑、网络、聊天工具等进行办公或开展教学的教师占59.6%,虽不熟练但能使用信息技术设备开展教学的教师占29.2%。这点也从学生问卷中得到证实。92.3%的学生认为“老师上课时经常使用电子白板、课件或多媒体设备”,94.7%的学生认为“老师能够熟练操作电子白板、课件或多媒体设备”。同时70%的校领导认同“大部分校领导能够熟练应用信息技术手段进行办公、网络交流或查找资源”的观点。在实际教学的各个环节中,教师将信息技术应用于课堂教学的比例最高,达92.4%;其次是备课环节,占76.4%,接下来依次是教研、考试、作业批改环节(图1)。64.58%的教师乐意使用电子白板、多媒体设备等来备课、上课。73%的学生喜欢老师使用电子白板、课件或多媒体设备进行上课。

四是学生的信息素养得到培养。至2014年底,全县高中、初中和中心小学已全面开设信息技术课程,完小和校点也都能同步利用远程教育资源。2014年,全县小学3~6年级每周的信息技术课程课时数基本保持在61节左右;初一、二年级的信息技术课平均每周29节,初三平均每周17节;高中的信息技术课程集中安排在高一,每周4节,而高二、高三均没有信息技术课程。问卷显示,97%的学生在计算机教室上过课,54.3%的学生拥有自己的电脑。每天使用计算机在0~1小时的学生占36.7%,1小时以上的学生占27.3%。65.9%的学生能够熟练使用计算机、上网查找资料或进行网络交流。

五是大部分学校制订了教育信息化规划和相关的管理规范,并应用信息管理系统软件进行日常管理。问卷结果表明,5所学校都不同程度对教育信息化相关工作制订管理规范。在日常管理中,教务管理信息系统和学生管理信息系统应用率最高,5所学校都在使用;其次是财务和设备资产管理系统,4所学校在使用;3所学校使用了人事管理信息系统。有4所学校制订了教育信息化规划。

2.问题与不足

取得成绩同时,全县教育信息化建设与应用工作也存在不足之处,如校园网建设滞后、可共享的本地优质教学资源少、现有教师的信息技术应用水平需进一步提升、专业师资力量缺乏、学校之间信息化硬件设施不均衡等。

(1)义务教育阶段学校校园网建设滞后

截至2014年底,虽然全县95.8%的中小学已接通互联网,但全县义务教育阶段学校已建设校园网的学校仅有1所,占义务教育学校数的1.45%。义务教育阶段学校的校园网建设水平远远低于玉溪市和云南省平均水平:小学建网学校比例比玉溪市全市小学平均水平低了12.1个百分点,比全省小学平均水平低了10.4个百分点;初中没有一所学校建设校园网,而玉溪市初中建网学校比例平均水平为34.4%,云南省初中建网学校比例平均水平为38.2%(图2)。

(2)学校之间网络多媒体教室数量不均衡

学校之间网络多媒体教室的平均覆盖率差距较大,初中好于小学,中心小学好于村完小,初中、小学均远低于玉溪市、云南省平均水平。从图3可以发现:①无论乡村、镇区还是全县网络多媒体教室的平均覆盖率,初中均高于小学。全县小学网络多媒体教室的平均覆盖率比初中低18.9个百分点。乡村中小学之间的差距更明显:乡村小学网络多媒体教室的覆盖率比乡村初中低了35.7个百分点。②镇区、乡村学校之间的网络多媒体教室覆盖率也不均衡,镇区小学高出乡村小学11.4个百分点,镇区初中则比乡村初中低19.1个百分点。③小学、初中的网络多媒体教室平均覆盖率,均低于玉溪市全市、云南省全省平均水平。小学比玉溪全市小学平均水平低15.9个百分点,比云南全省小学平均水平低11.2个百分点;初中比玉溪全市初中平均水平低27.7个百分点,比云南全省初中平均水平低21.5个百分点。

(3)信息化设备不足

现有网络多媒体教室、计算机教室中的一部分是农村中小学现代远程教育工程配备,已使用近十年,设备老旧,大部分已不能正常运转。第一轮“义务教育薄弱学校改造计划”项目实施配备的交互式电子白板等设备,由于数量不足,有些地方将设备配置向初中尤其是农村初中倾斜,有的村完小甚至没有一套设备。此外,由于资金不足,第一轮“薄改计划”招标的有些电子白板设备价格比较低,导致质量不高,售后技术服务跟不上,使用一段时间后就因各种问题而不能运转。座谈、访谈时教师普遍反映,有的交互式电子白板使用一年不到就出现操作反应不灵敏、黑屏、投影机不聚焦、影像模糊、灯泡损坏等现象,联系公司售后服务技术人员,要么拖延不维修,要么干脆不接电话,造成设备长期无法使用。问卷显示,25.9%的教师认为已安装的电子白板等设备质量差,35.7%的教师认为硬件设备售后服务跟不上。超过一半的教师认同“多数教师上课时经常担心电子白板、计算机等设备突然出现故障”的观点。

(4)适合本地的教学资源短缺

适合本地教材和课堂教学的教学资源不多,大部分教师需要花大量的精力上网搜索、整合,花费时间多。问卷显示,77.8%的教师使用的教学资源是自己从网络搜索下载后修改的,44.4%的教师自己制作开发,36.1%使用了学校购买的资源。没有形成教育教学资源平台,个别好的本地教学资源难以共享。“农远工程”提供的教学资源,因教材版本不同、信息化工作人员缺少未及时整理登记、学科教师不会用或不愿意用等原因不能有效应用。部分学校购买的发达地区优质资源,因缺乏必要的加工处理和优化组合,难以“落地生根”,不能生成优质校本资源。问卷表明,53.1%的教师认为缺乏足够的本地好用教学资源。教师目前常用的教学资源以文本资源为主,其中电子教案(含PPT课件)占84.7%,教学设计文档占56.9%,试题试卷库占36.8%,授课与说课视频占29.2%。教师最需要的免费教学资源从最急需至最不急需依次是电子教案(含PPT课件)占77.1%,授课与说课视频占47.9%,微课视频和教学设计文档各占36.8%,非PPT类教学课件占20.8%,其他占0.7%。

(5)教师自身信息技术应用能力仍需进一步提升

教师们在运用信息技术与学科课程整合的理念、方法、水平方面还需进一步提升,大部分教师的信息技术应用水平仍处于学习、明白或熟悉阶段。尤其是年龄在45岁以上教师,很难实现信息技术与教育教学、教育管理的深度融合。部分老师还是停留在“黑板+粉笔+教材+嘴”的传统教学模式,“农远工程”和“薄改计划”提供的资源和设备未能有效应用。问卷显示,对于教学应用信息技术,78.5%的教师处于学习、明白或熟悉阶段,处于创新应用阶段的仅占6.9%。教师常用的教育工具或软件以Office办公软件为主,仅有20.8%的教师应用了Flash软件,6.9%的教师应用了学科专用软件。

教师们认为,对于影响教师应用信息技术教学的主要因素,排第一位的是“缺乏足够的技术培训支持”和“硬件设备不足”,均占60.1%,硬件设备不足,导致一线教师因没有设备练习、使用而放弃信息技术应用。排第二位的是“教师计算机使用技能不足”,占58%。接下来依次是“缺乏足够的本地好用教学资源”、“缺少足够的设计制作和准备时间”、“缺乏足够的指导性支持”(图4)。信息技术应用效果不好,反过来挫伤了教师应用信息技术的积极性,降低了应用信息技术的热情。

(6)信息技术专业师资力量薄弱

分析2012~2014年教育事业统计数据,高中平均每所学校的教育信息化工作人员数为5人,初中为1.83人,小学最少,仅为0.77人。而且从2012~2014年信息化工作人数变化趋势来看,小学每所学校平均拥有的教育信息化工作人员数还在逐年减少:2012年平均每校0.87人,至2014年平均每校仅为0.57人,年平均降幅为19.06%。初中于2014年也呈现出下降趋势:从2013年的1.88人,减少为2014年的1.80人。同时,义务教育阶段学校学生与信息技术专任教师的比例在不断扩大。2012~2014年,小学生与信息技术专任教师的比例在成倍扩大,初中的这个比例在2014年也出现增大趋势(图5)。

四、对策建议

1.政策、设备、资金适当向乡村学校、小学倾斜

根据国家总体部署,2014~2018年实施新一轮的“薄改计划”,云南省将从计算机教室、多媒体远程教学设备、教师备课室和数字教育资源共四个方面加强贫困地区义务教育薄弱学校信息化环境的建设,使学校能够开设中小学信息技术教育课程,利用优质教育资源进行多媒体教学和实现教育管理的信息化。基于此背景,建议在项目实施过程中,将政策、设备、资金向小学尤其是乡村小学倾斜,更加关注农村学校、小学的硬件建设,坚持按需建设的原则,提高互联互通水平,提升网络多媒体教室的覆盖率。在项目招标过程中,加大公司售后服务指标的权重,以保证配备的硬件设备质量,提高公司对硬件、使用培训的售后服务水平。

2.加大资源建设力度,整合各种有效资源

以“一师一优课,一课一名师”活动为契机,整合国内优质教育资源,借助玉溪市信息化建设规划,利用玉溪市建设的玉溪教育云平台,要求全县教师注册该平台,建立考评机制,鼓励教师积极上传教学资源,从而收集本地教师上传的教学设计、教学课件、视频案例等资源,建设本地特色教学资源库,突破县教育信息化教学资源平台建设技术力量、资金等瓶颈,同时实现校校间、师师间的资源共享。

3.加强培训的针对性,提高教师信息技术应用能力

加强全体县级教研员的信息技术应用指导能力培训,提高县级教研员的信息技术应用指导水平,使县级教研员在深入一线课堂,指导一线教师过程中,及时发现教师在信息技术应用中存在的问题并能给予指导;能够指出哪些知识点适合应用信息技术手段,哪些知识点不宜使用,从而提高教师信息技术应用水平。

加大校长的信息技术应用能力培训力度。一要提高校长的信息意识,为学校信息化建设积极争取各方条件;二要提高校长制定信息技术应用规范和评价办法的水平,促进教师从被动逐步发展到主动运用信息技术开展教学;三要提高校长的信息化管理能力,带动学校信息化管理水平的整体提升。

做好顶层设计,教研、师训、仪器装备室形成合力,邀请部分教师参与,共同制订一年内本县教师信息技术应用能力提升培训方案,形成通识培训和专项培训。通识培训指信息技术深度融合学科教学设计的理念培训;专项培训指针对学科特色开展特色培训,以信息技术解决本学科教学中的重难点为核心,体现信息技术突破教学难点为特色的培训。并使培训更有系统性。

4.重视教育信息化专业队伍建设

制订相关政策,增设学校的信息化公共服务人员岗位,建立健全教育信息化公共服务人员的职称评聘、考核奖励、流动交流等管理制度,建设一支胜任信息化学习环境和学习资源开发、管理和维护的专业技术队伍。

开展本地信息技术与学科整合的教学比赛活动。每两年全学科或按学科年轮流举办信息技术与学科整合的说课、现场授课等比赛活动,评价指标中增大信息技术手段应用的权重值,既达到交流、分享目的,又可以积累信息技术与学科融合的优秀案例。

教育的信息化建设要有长久的发展, 发挥其应有的效能,必须做到“建、管、用”并重,三者相辅相成。硬件建设是前提条件,没有一定的硬件环境,教育信息化就缺少必要的条件;设备管理是基础, 管好设备,才能充分发挥其效能, 体现设备的价值;教育信息化的核心是应用,不应用就失去了教育信息化的意义和作用。有效运用是最终的目的, 只有真正使用起来, 才能确保教育信息化的普及和水平的提高。

参考文献:

[1]王建颖.深化认识 狠抓落实 切实推进教育信息化应用工作——在云南省教育信息化工作现场观摩培训会上的讲话[DB/OL].http://www.ynjy.cn/chn201004051544082/article.jsp?articleId=151830221.2014-07.

[2]杨宗凯.信息技术促进教育创新— 认识与实践[DB/OL].http://www.ict.edu.cn/news/n2/n20141028_ 19097.shtml,2014-10-28.

[3]李帅军.教育信息化管理的理论与实践[M].北京:科学出版社,2007.1:12.

[4]张豪锋,张水潮等.教育信息化与教师专业发展[M].北京:科学出版社,2008.2:9.

[5]蔡亲鹏,增毅,马生全.中小学教育信息化评价指标体系及评价方法探讨[J].海南师范大学学报(自然科学版),2008(4).

(编辑:王晓明)