论刻工对《姚伯多造像题记》书法艺术的影响

2015-12-30王梦菡岳红记

王梦菡,岳红记

(1.长安大学文学艺术与传播学院,陕西西安710061;2.长安大学建筑学院,陕西西安710061)

论刻工对《姚伯多造像题记》书法艺术的影响

王梦菡1,岳红记2

(1.长安大学文学艺术与传播学院,陕西西安710061;2.长安大学建筑学院,陕西西安710061)

北魏的《姚伯多造像题记》书法被誉为北朝石刻中的奇品。从石刻学角度切入并通过田野考察法对该造像题记书体进行研究,认为《姚伯多造像题记》书法的形成与当时刻工的关系极大,它是由多人共同完成的二次艺术,从而显示了它在魏碑书法中独有的粗犷、草率、古朴稚拙,方圆兼顾,藏露皆有,楷中兼隶意的独特艺术。

刻工;姚伯多;造像题记;书法艺术

北魏的《姚伯多造像题记》书法被誉为北朝石刻中的奇品。目前从书法赏析的角度对其论述的文章较多,而对该造像题记书法艺术形成原因的研究较少。如叶文的《异态多姿朴茂天成——〈姚伯多兄弟造像记〉浅析》。此外,部分书法论著对该造像题记的书法进行了简要论述,少数文章谈到了《姚伯多造像题记》的形成与刻工有关,但论述均过于浅显,并没有深层次分析刻工在该造像题记形成过程中的作用和影响。本文在此基础上对其作深入探讨,以对当今研究魏书法提供新的理论线索。

一、古代刻工对书法的影响

刻工,又称“石工”“刻手”“镌工”,属于百工的一种。唐代一般署“某某刻字”。广义上讲,殷商甲骨上的文字铭刻者,应该是刻工的最早雏形。其制度来源于青铜鼎彝之上铸造或铭刻铭文[1]。《礼记·月令》曰:“物勒工名,以考其诚,功有不当,必行其罪,以穷其情。”疏云:“每物之上,刻勒所造工匠之名于后,以考其诚信与不。若其用材精美,而器不坚固,则功有不当,必行其罪罚,以穷其诈伪之情。”[2]从“物勒工名”可以看出,在古代的石刻上,人们对铭刻的要求及其严格,要求从事铭刻的工匠镌勒他们的姓名,以保证铭刻的质量,另外又便于有司考核工匠的技艺、态度和业绩。因为在古代,有关礼仪的器物,常刻铭文以记功颂德。这样,从选择石料到选择匠人,都郑重其事、严肃认真,后来这一要求也延续至人们日常生活中的器物,如汉代的灯、镜上也有刻工的署名。据有关史料记载,石刻是从秦始皇泰山封禅立石记功开始,历代帝王都把刻石之事视为在位的时期极其重要事情来看待,立碑扬德,以便流芳后世。在后代,石刻之重要性越高,对刻工也越为讲究[3]。从现存资料推测,汉代的中央政府和地方政府已经有专设机构雇佣专门刻工负责刻石。“物勒工名”制度在汉碑中得到很好的继承与发扬。目前所见最早在刻石上署名的刻工是东汉元和四年(117)《祀三公山碑》的刻工宋高。此碑在列举参与立石的长史、五官椽、户将作椽、元氏令、压、迁椽、户曹史等人之后,最后刻下了工匠的名字:“工宋高”[3]。工指工匠,宋高是他的姓名。从传世汉碑来看,目前还没有比此碑更早的了。

石刻工匠在古代石刻艺术中起着非常重要的作用,也是古代石刻艺术的真正完成者。“从内容上说,正是刻工将文本从纸帛转移到石材,实现了文献载体的转移,这在相当大程度上促进甚至保证了文献的广泛传播和长远流传。从形式上说,刻工利用自己的技艺,再现了笔划字形乃至图画形象,高者甚至巧妙传达了笔墨的神韵,达到逼真的效果”[3]。从石刻艺术的最终效果来看,刻工技艺水平的高低,决定着书迹在石刻上的表现效果及艺术水准。但是,被载入史册的优秀刻工却很少,他们的杰出技艺被湮灭在历史长河之中。究其原因,主要由于刻工社会地位的低下,古代石刻制度对刻工不重视,以及刻工对自我身份的认可,再加之研究材料的缺乏,致使关于刻工的有关研究长期以来被研究者所忽略。刻工对书法的影响,主要表现在字体、书体和书法效果方面。

在字体方面,出现了别字,这种现象,在北朝最多。因为书丹经过刊刻后,对书法原貌的改变,完全依赖于刻工水平的高低。如果刻工的水平高,有的就完全忠实于原文。有的刻工由于其水准低下,力不从心,刀法拙劣或不循笔致,在下刀过程中的随意性,变曲为直,化简为繁,而改变了原文,失去了原文的书法神采,甚至产生了与原文不一样的别字①。

在书体方面,由于刀法与笔法的不同,在刊刻过程中,刀锋自然不同于笔锋,在收刀之时,容易凿成险峻斩截的形制。魏碑文字以其特别的结体风格以及起收笔锋,形成了个性鲜明的“魏碑”体,其笔画之斩截强硬,结体之方正刚直,在很大程度上是由刻石工艺造成的[3]。

在书法效果方面,刻工技艺的高下,对书迹在刻石上的表现效果影响极大。从积极影响来看,高水平的刻工在原文的基础上对其进行改变和发挥,使原来的书法水准锦上添花,反之,只能失去原文的书写神采。同一位书法家的字体,在不同的刻工手里,可能表现出不同的刊刻效果。另外,同一个书家的书迹,在同一刻石上,也会表现出不同的风格,其中的关键因素就是由刻工造成的。

二、《姚伯多造像题记》的书法特点及影响

姚伯多造像碑距今有1500多年,其上的题记因自然风化,不少字体漫窜,已经模糊不清,因而显得沉厚与苍劲,也增添了几许苍茫与神秘。

(一)姚伯多造像碑概况

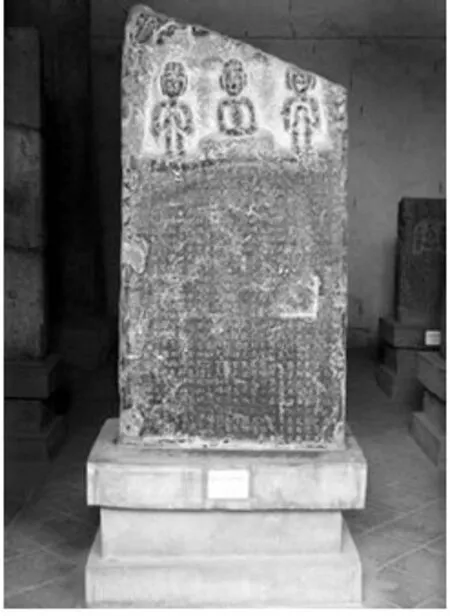

姚伯多造像碑为道教造像碑,刊刻于北魏孝文帝太和二十年(公元496)。该碑1912年出土于陕西耀县文正书院(今街西小学),后被迁至药王山碑林博物馆,和馆内其它碑刻一起被列为首批全国重点保护文物。

该造像碑为四面造像,高140厘米、宽70厘米,厚30厘米,左上角残损。碑阳上半部凿一浅龛,无龛楣,内雕三尊造像。主尊为太上老君像,头戴道冠,结跏跌坐。两侧为使者,头戴道冠,面部瘦长,双手合十与胸前,跣足,无衣纹,曲膝蹲于两旁。下半部刻有发愿文。碑阴上半部凿有上下两龛,上龛内雕一头戴冠帽的道教造像,盘腿交脚而坐,双手合于胸前。下龛正中为一道装造像,两侧为使者。下半部亦刻有发愿文。该碑左、右两侧的上半部均有供养人,下半部刻有题记[4](见图1)。

(二)《姚伯多造像题记》艺术特点

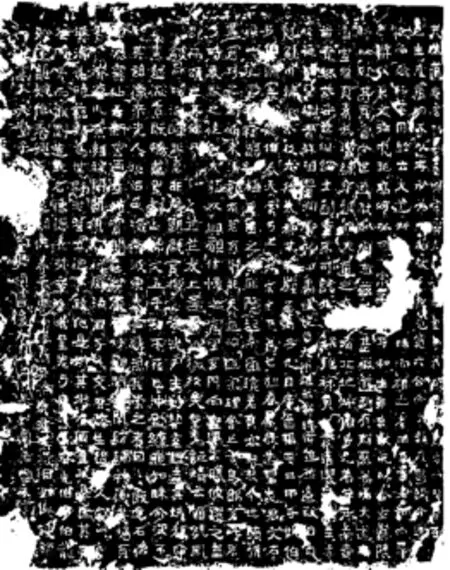

《姚伯多造像碑题记》四面刊刻,共约有1100多字,其中正面现存624字,共二十三行,每行二十八、九字不等。它是由民间刻工所为。从书法角度来看,有以下艺术特点:

首先看其笔法,呈现出以下艺术特点:一是许多字体的笔画残留有隶书遗法,如“世”“道”“超”“速”等捺笔;二是运笔方中有圆,刚柔兼顾;三是点画变化比较多,特别是把一些字体的点部处理成不同的三角形,如“六”“高”等字,这样增强了字体的厚重感和力度。四是在横画的处理上不是平直多左低右高,可能与刻工的习惯有关,五是每一个字的主体笔画比较突出,有的长撇,有的大捺,给人气势劲爽之感。

图1 姚伯多造像碑北魏太和二十年(496)

从字体结构看,该造像题记的字体结构比较自然随意,字的结构多是呈不规则形状,字的重心不在字中间,多为下移。特别是一些独体字,有的呈三角形,有的呈扁方形,很难用常用的米字格来衡量。有左右偏旁的字体,其结构参差不齐,倚侧姿势颇多,呈现出高低变化,富有情趣,为后学者掌握字体变化带来一定的启发。

在章法布局上,北魏的许多墓志均有界格,一般是先书丹,然后按照横平竖直的界格来刻写,多是横成行,竖成列,字体具有大小均匀及对称的美感。而《姚伯多造像题记》的文字并没有完全按这个照界格来刻写,它是竖成列,横不成行,整体布局错落参差,造成了不对称,不平衡的气势,有点现代行的草书布局。

总的来说,《姚伯多造像题记》的写、刻很特别,碑阴笔画细度,别具丰神。其碑阳笔画有方有圆,有藏有露。书体楷中兼隶意,形体结构也与一般楷书、隶书迥然有别。字形大小、斜正变化自由活泼,显得古朴稚拙,又能拙中见巧,巧中离拙。造像记的撰书者可能出自下层粗通文整的人所为,故别字很多。从刻石中许多行款不齐、大小参差的情况来看,好像未曾书丹而直接用刀代笔刻在石上的,显得非常自然谐调,得天然的意趣,字里行间表现由一种奇物的个性,是北朝书法的异品[5]。该造像题记书法显示了与同时期其他造像题记书法更具表现力和自由度的特点(见图2)。

图2 《姚伯多造像题记》碑阳

(三)《姚伯多造像题记》艺术的影响

《姚伯多造像题记》书法艺术对后世产生了比较大的影响。如唐代的颜真卿、宋代的黄庭坚、近现代于右任等书法家皆从其中获取了一定的营养,最终成为大师并被载入书法史。现代的书法理论家,如黄惇、华人德、钟明善以及考古学家等对其艺术特点给予了极高评价。

“‘姚碑’的书法是北朝石刻中之奇品,誉为国宝。它以楷而兼隶,体势雄健,苍劲坚挺,笔画雅拙,从心所欲,信手而成,世称‘北魏体’。著名书法家于右任先生一九二零年来耀县,对‘姚碑’颇为欣赏,将其和《广武将军碑》《慕容恩碑》称作三绝”[4]。当今评论者说,它的“书法变化不可端倪,字形大小的参差,笔画巧拙相生,极富自然活泼的意趣”[6]。因为“作者没有多少条条框框的约束,刻写得散漫自由而又协调统一,字里行间表现出一种奇绝质朴的性格,可称生犷、不稳、支离、直率、寓巧于拙,寓美于丑的典型”[7]。《姚伯多造像碑题记》书法“可纳入朴拙、天趣一路,通篇铭文楷隶混杂,结字奇异,大小错落,神态之变似在瞬间,加上刻工率意下刀,或轻或重、或方或圆、或增笔或缺漏,全然不像龙门四品中那种熟练的用刀程式,故全碑浑然一体,具有浓重的刻写结合的意趣,是当时算不上高明的写手和刻手的天性流露。在此刻中几乎可窥《广武将军碑》、二爨、《好大王碑》《龙门造像题记》种种众生相,恰似一块甚富而未加提炼的矿石”[8]。

以上对《姚伯多造像题记》书法艺术特点的评价多是从书法赏析、书法审美的角度进行阐释,但对其形成原因并没有进行深入研究。

三、刻工影响《姚伯多造像题记》书法的关键性因素

《姚伯多造像题记》书法艺术的形成与北魏时期刻工的文化程度、技艺以及制作造像的关系极大。

(一)刻工的文化程度、技艺决定了该题记字体的多样性

刻工的社会地位地下,不准读书,其文化程度低,技艺的传承来自世袭。据《魏书》卷四《世祖纪》载:北魏太武帝太平真君五年(444年)正月“庚戌诏曰:……今制,自王公以下至于卿士,其子孙皆诣太学。其百工技巧、驺卒子息,皆当习其父兄所业,不听私立学校,违者师身死,主人门诛。”[9]

另外,北魏的关中地区,由于远离京城,多以鲜卑族和其他少数民族为主的杂居状态,其汉化程度低于京城洛阳地区的鲜卑族,刻工的刻写水平自然比不上洛阳地区的刻工,如果有水平高的刻工,也被征集到当时的都城洛阳,去为皇家服务,如孝文帝时期的王遇,是世居关中冯翊的羌族豪族,兼任“制作大匠”掌管建宫室之事,主持修建广文昭太后墓园、太极殿东西两堂[10]。在参与造像制作活动中,关中地区多以村邑、家族等民间人群为主,其本身对造像质量要求就没有皇家的高,其规格也小。华人德先生认为;“同时期陕西关中地区的造像碑,皆高约一米多,不必先竖立而后书刻,所以刻字刀法粗率,较龙门造像记为甚。笔画也不像龙门造像记欹斜,而是字形奇怪诡异,形成了与洛阳一带迥异的书风。如太和(496)所刻的《姚伯多造像碑》、正始二年(505)所刻《冯神育造像碑》”[11]。

可见,正是由于民间的写手书法水平不高,再加之刻工的技艺不精,信手刊刻,二者结合,形成了《姚伯多造像题记》书法粗犷、草率、任意布置、面貌多变的字体特点。

(二)多人共同刊刻的二次艺术

在造像碑的制作过程中,第一道工序是书丹,这是本来的书法面貌。第二道工序是经刻工的刊刻,第三道工序是修改,最终形成了现在的书法面貌。

从笔法看,《姚伯多兄弟造像记》的书丹者更多的是圆笔,好多字体还保留着隶书笔意,如“走”字的捺笔,“心”字的钩等字,隶意很明显。但是,由于刻工的因素,今天呈现在我们面前的多是以方笔为主的线条。在刻写时,刻工大概是先用切刀,然后直接冲出,收刀时也不十分讲究,故而产生一种异状线。从结字结构上看,《姚伯多兄弟造像记》字形趋于扁方或不规则形状。横画主线伸长,倚侧之姿颇多,如:“穷”“会”“畅”等字[12]。

另外,北魏时期社会各阶层普遍信仰佛道教,尤以佛教为主。各地盛行建造造像碑(造像),于是从事刻工的人数也比较多,在关中地区的北地郡一带,活跃着一批像师、工匠、石匠,这些刻工在长期的实践中,由于受师徒传承、地域文化等因素影响,逐渐形成了自己的刊刻习惯,他们工作性质是一种雇佣关系。在接到一件雕像刊刻任务后,他们之间多是群体协作,共同完成整个造像碑的雕凿。其内部的像师、工匠、石匠有明确分工。往往为了赶制完工时间,在施工中有的工匠凿刻佛像的图案,有的刻写题记,也可能是几个刻工分别从正面、背面、侧面同时刊刻,而下刀的方法根据自身的用刀习惯因人而异。这样,在同一座造像碑上,留下的题记书法风格各异,从而形成了左高右低的横画,三角形的坠点,长捺在落笔时拙厚等特征[5]。从目前发掘的现状看,北朝关中地区的造像碑多为单体造像和造像碑,体积较小,高度为1.5-3米。在刊刻时,工匠可以根据自身的需要,在刊刻时将造像碑放倒,或者立起,便于多人共同施工,以赶工期。与洛阳龙门石窟造像记书刻于石窟洞壁上相比,还是比较自由灵活。另外,北魏时期各地建造像碑的目的是信仰供奉,为了实用,碑上刊刻图像和题记并不是为了纯粹的艺术。图像雕刻是其主要内容,发愿文是对造像碑建造目的及其它内容的说明。于是造成了造像题记字体刊刻时不精细,有的甚至用异体字、别体字来代替的现象。

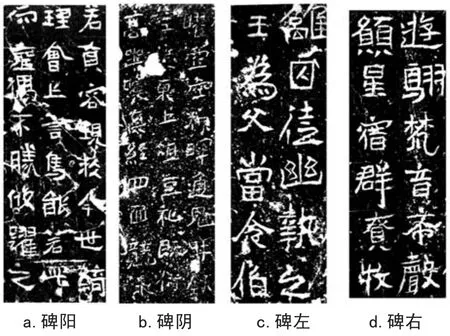

(三)刻工技艺不同造成《姚伯多造像题记》字体的差异

笔者多次前往陕西药王山碑林博物馆对姚伯多造像碑《姚伯多造像题记》(496年)进行考察,经过仔细观察后发现以下情况:一是碑阳与碑右字体不同。该碑碑阳字体的笔画比较粗,点画、捺笔的末笔均是刀笔沉重丰厚,隶意更是明显,与碑阳不同的是,碑阴字体的笔画纤细疏朗,刀刻笔力略轻。二是碑右侧与碑左侧不同。碑右侧文字的布局比较匀称而且字体工整,刀笔在字的转折处短促力大,整个字的结构显得比较紧凑,而碑左侧文字布局参差不齐,笔画也自由活泼。另外,再经过图像比较,笔者推断《姚伯多造像题记》的书丹有可能是一个人,而刻工极有可能不是一个人(见图3)。碑阳字体的笔画比较粗,点画、捺笔的末笔均是刀笔沉厚茂密,隶意更是明显;碑阴字体的笔画与之相比较,仟细疏朗。碑左侧文字的字体,捺笔夸大拉长,字体的结构较松散,整体布局散乱,给人以参差感;碑右侧文字的布局比较匀称,刀笔在字的转折处短促力大,整个字的结构紧凑。可以说,先经过书丹,再是几个人在碑上不同部位的刊刻以及最后的修改,从而使《姚伯多造像题记》的书法呈现出汇融性、多样性,才使其魏碑书法中显示出了独有的书法艺术特点和综合优势。

图3 《姚伯多造像题记》(496年)局部不同部位书体比较

四、结语

北朝时期,由于政治、经济等因素是关中地区建立造像的时代背景,而民族关系、宗教信仰是建立造像的动因。本文通过对北魏时期刻工身份、社会性质、技艺、文化程度以及施工中合作关系的分析后认为,《姚伯多造像题记》书法艺术最终形成的直接原因应该从刻工方面来考虑。《姚伯多造像题记》是先书丹、然后再由多人合作,共同刊刻的二次艺术。在刊刻中由于刻工水平的高低及个人的刊刻习惯,对其字体笔画、字体结构、布局影响很大,从而使该题记形成了粗犷、草率、古朴稚拙,方圆兼顾,有藏有露,楷中兼隶意的书法特点。通过对该造像题记书法的分析,对当今学习书法和研究魏碑提供一种新思路。

注释:

①另外,程章灿认为,北朝石刻中别字的产生还处于刻工受到工具(刀凿)和材质(碑石)的性质限制而不得为然。

[1]刘天琪.隋唐墓志盖题铭艺术研究[D].西安:西安美术学院,2009:141.

[2]阮元,校刻.十三经注疏:礼记[M].北京:中华书局出版社,1980:1381.

[3]程章灿.石刻刻工研究[M].上海:上海古籍出版社, 2008:36,49.

[4]李改,张光溥.药王山北朝碑石研究[M].西安:陕西旅游出版社,1999:9.

[5]岳红记.论伯多造像碑书法艺术特点及成因[J].艺术探索,2010(2):58.

[6]王靖宪.中国书法艺术:魏晋南北朝[M].北京:文物出版社,1996:255.

[7]钟明善.中国书法史[M].石家庄:河北美术出版社, 2008:87-88.

[8]黄惇.秦汉魏晋南北朝书法史[M].南京:江苏美术出版社,2009:344-346.

[9]魏收.魏书:世祖纪:卷四[M].北京:中华书局出版社, 1979:90.

[10]李凇.陕西古代佛教美术[M].西安:陕西人民教育出版社,2000:23.

[11]华人德.六朝书法[M].上海:上海书画出版社,2003:72.

[12]叶文.异态多姿朴茂天成——姚伯多兄弟造像记浅析[J].中国美术,2008(6):128.

(责任编辑:刘小燕)

Theory of Carver's Influence on Calligraphical Art in Yao Boduo's Inscription

WANG Meng-han,YUE Hong-ji

(1.School of Literature Art and Communication,Chang'an University,Xi'an710061,Shaanxi;2.School of Architecture,Chang'an University,Xi'an710061,Shaanxi)

Calligraphy of Yao Boduo's Inscription is known as the curios among Northern Dynasty carvings in Northern Wei.The calligraphy is researched from the perspective of stone carving by the field investigation method.It is concluded that the calligraphy is the second art by many carvers carved.It is the special art in Weibei that is straightforward,hasty,plain and primitive simplicity,square and circular,hidden and expused,a combination of Lishu and kaishu.

carver;Yaoboduo;inscription;calligraphical art

J292

A

1674-0033(2015)01-0048-05

10.13440/j.slxy.1674-0033.2015.01.012

2014-10-08

国家社科基金项目(13BZS026);教育部人文社会科学研究青年基金项目(11YJC760106)

王梦菡,女,河南罗山人,硕士,讲师