石癫登巅峰—记中国雕刻艺术大家冯志杰先生

2015-12-30王修筑

王修筑

石癫登巅峰—记中国雕刻艺术大家冯志杰先生

王修筑

2013年一件荔枝冻“羲之爱鹅”图钮印章在拍卖行以180万的价格拍卖成功。收藏家如获至宝,令观者羡慕不已。可以看出寿山石及其雕刻艺术在艺术品中所占的地位及其经济价值。这件作品出自雕刻大师冯志杰之手,冯志杰先生字号“石癫”,著有《癫自石来》《唯美寿山石》《石癫精品集》等著作,因此许多人竟以“石癫”名之,其真名冯志杰倒被排在了后边。这也算是艺术圈的一大特色吧。

冯志杰先生从事雕刻已有五十多年的历史,他的父亲就是当地有名的印章社主人。可以说冯先生的雕刻是家传。新中国成立以后,公私合营。众多个体雕刻家在一个厂里共同创作,大家相互交流,各展技艺,共同进步,雕刻出了许多精品。如果说冯志杰刚进厂时是凭着一种兴趣和热情,但随着学习的不断深入,他也开始尝到了在工厂雕刻台前的那种枯燥和重复的无奈。他是一个不甘落后的人,学习过程中他不断地向厂里的老师傅请教,并不断地在业余时间练习雕刻技艺。很庆幸的是他所在的工厂是全国寿山石雕刻的领军企业,这里高手云集,并有寿山石雕刻作品陈列室,还经常接待一些重要领导以及外国友人,有一个极好的创作氛围。从材料和技术人员都算一流,为冯志杰先生的雕刻事业打下了良好的基础。后来,冯志杰先生开始进行纵深研究,从寿山村产石料的石农那里挑选原料,再到设计造型,一步一步地变成了全面手。尤其对原料的认知度,只要一上手或看上一眼就八九不离十,再一上刀,那就百分之百地确定了原料的品种和档次。渐渐地寿山石雕刻创作成了与冯志杰连在一起的事业。一个艺术家得到了良好的生长土壤,“石癫”在这时就如醉如痴地攀登高峰,后来竟无怨无悔地进入到了癫的境界,一种独享石趣而无视他人的境界。

随着时代的发展,原料的减少,工艺的改进,原来的一些工艺品成了历史陈列品。一大批新的雕刻家的更加精细的艺术品不断涌出,冯志杰先生经过数年的努力和勤奋创作,成了为数不多的大雕刻家。

《长眉罗汉》田黄石冯志杰/作

冯志杰先生悟性极高,是一个非常理智,善于总结经验的人,他博采前人所长,大胆创新,形成了自己独特的雕刻风格,为世人所瞩目。

不论从事何种艺术创作,一般都由模仿进入更高的创作境界。然而模仿也要有相当的能力才能完成,先由形似再到意似,还得经过很长时间的模仿。有很多人模仿了一辈子可能都达不到原作的境界,尤其对于寿山石雕刻,难度就更高了些。首先材料是自然生成,几乎没有一模一样的石材,所以对每一块料的雕刻都有不同要求,全靠雕刻者自己的灵感来设计完成。对于一些名贵稀缺的材料,几乎是不允许失误的。量材施技是高手之间的比拼,思维就成了艺术品的决定因素。从技术层面讲,技术的熟练会随着领悟和实践的积累达到得心应手的程度,但创作设计的思维却需要文化知识和美学理论与实践经验的支持。只会照图模仿制作那是匠人,能够独立设计创作新品才是艺术家。冯志杰先生就是这样一位从选料设计到雕刻均由自己完成的高人。

冯志杰先生的田黄石雕刻极其传神,从数量到质量都值得称赞。2006年在上海展出五十余件田黄作品,引起收藏界的高度关注,被同济大学珠宝学院特聘为客座教授。2011年在山西太原展出田黄雕刻作品上百件,引起收藏界轰动,他的艺术成就为寿山石文化及雕刻技艺的展示、传承作出积极的贡献。

冯志杰的作品具有十分鲜明的个性。由于福州得天独厚的条件,许多好寿山石都可以见到,那些寿山村上的老石农有许多都是他的好朋友,有些已相处近四十年,凡是发现好料大都要请冯先生去鉴定选料,这些好料在冯志杰的巧手中大都变成了可以传世的佳品。他的那件田黄三色巧雕作品图片被印在了《寿山石雕精品》一书的封面上,整体布局,三色搭配及其合理,浅浮雕及圆雕两种方法雕的鹤立石边,令观者叫绝,成为一件难得的传世佳品。我们再看他的传统题材作品《刘海戏蟾》,作品中的人物面露开心的笑容,手中拿着铜钱,用斜着的眼神看着金蟾,“戏”的成分特别明显。这件传神的作品体现了作者雕刻人物外形的同时也恰到好处地表现出了人物及动物的心理状态,看起来十分自然舒服,尤其在外形边缘部分刀工极其圆润,好像自然长成的一样。他的另一件作品《双狮戏球》:两个狮子相对,左边的尾巴翘起,前爪探出,两眼直勾勾地盯着圆球,另一只狮子在奔跑中来个急刹车,一个前爪十分用力地支撑着身体,将刚刚扭过来的头用力向圆球探去,而另一只前爪已向圆球伸去,狮头上的鬃毛也随着奔跑时的风飘向了一边,动感极强地塑造出了这只狮子的动作特征,真正达到了活灵活现的程度。一个稳健把持,一个奔突争抢,把个戏字给刻活了,这个戏球和上面说的刘海戏金蟾的戏同是一个戏字,却有了两种截然不同的表现方法。刘海的戏是人与动物之间的逗乐,互相斗智的文戏,是一主一仆的关系,戏的动作幅度并不很大,但对相持时的神态把握却需要更加细腻、准确,用摄影语言表述的话就是恰到好处地抓住了事物的最佳表现画面。而双狮戏是两个动物之间的激烈竞争,动作幅度大,速度快,场面变化多端,两个动物之间与球的三者关系组合,往往令创作者难以定夺,而冯志杰先生却从动静相持的构思上下手,从动物的骨骼支撑到肌肉力量以及眼神方向都做了十分巧妙的设计,也让这个戏字恰到好处地表现了最佳画面。我们再看这两件作品的刀工,刘海的头发,清晰顺畅,微笑的面部上,双眼皮向下弯曲着,张开的嘴里好像还说着话,连同拿着铜钱的手指关节弯曲处与十分漂亮的指甲盖也都雕刻准确清晰。再看双狮戏球,两个狮子的鬃毛随风而动,根根清晰,目光相对,面部表情在灵动中露出机智,两狮相争的圆球,周围镂空雕刻,细小的飘带穿刻于两狮之间,生动的场面顿时吸引了观者,不由得击掌叫绝。这两件作品《刘海戏蟾》76克重,《双狮戏球》仅49克重,这样质量和尺寸的小件,在雕刻上只有较小的雕刻空间,一般作品以普通的粗线条大致造型已属不易,能够精确而传神地利用圆雕技法,雕出如此完美之逸品,实在是高手中的高手,也无愧于“石癫”的称谓。

“石癫”冯志杰先生言语不多,但善于思考,作品数量不少,但每件都浸入大量心血,尤其对材料的认知和把握是相当成熟。看得多了,刻得多了,经验自然就多了,不知有多少名贵的田黄石从他的手中流过,也有许多不起眼的石料,因他的巧手雕刻而成为精品,这是他聪明之处。一个技艺高超的人,必须有一个良好的心态支持,才能得以精心梳理,认真雕刻,常出佳作。冯先生具有一个良好的生活习惯,工作、思考、学习几项可以同时进行,在技艺领悟上还能与时俱进。他随身携带着电脑,现场拍照,制作图片说明,上网开博客,发微信,样样精通,通过网上发布作品图片广泛传播寿山石文化,与大家共享优美的雕刻作品。在不到半年的时间内,“石癫”就有了两千多个粉丝,可见喜欢寿山石艺术品的人,喜欢“石癫”作品的人数量可观。更为可贵的是“石癫”除了精湛的雕刻技艺,还有同行们少有的理论研究和独特的审美观。2011年保利拍卖行为冯先生举办个人专场拍卖,这在业内尚属首次,证明了“石癫”雕刻的分量。这次拍卖会前冯先生写了《让寿山石回归文化视野》的文章,将自己的作品,材料,构思之意以及雕刻过程进行了分析,并写出了—古兽演迁的作品介绍文章。在这场拍卖会上,大家看到了一位身怀绝技的雕刻大师和理论研究集于一身的“石癫”先生的完美作品,为寿山石雕刻队伍争了光,同时体现了现代寿山石雕刻艺术水平的发展和继承的成就。一个创作者只有在理论认识上达到一定的高度,在行动上才能创作出好作品,即所谓的意在笔先和意识决定一切的理论定律。“石癫”在《古兽演迁》一文中说道:“在雕刻创新上我是个行动派,遇见好作品常常夜不能寐,迫不及待地想要雕仿,只有思维与行动并行时候,我才能真正深入解读作品与原作者同行,待雕仿至形韵皆备时,自己的个人观点就会逐渐融入之后的作品,形成全新的系列,就在无数次这样的‘历练’中雕刻领域拓宽了,个性化的审美观也不断升华,时代的客观背景会影响作者的审美,继而体现在作品上。每一件经典作品都可以被视为时代审美观与个性化互构的精炼之物。”

《刘海戏蟾》田黄石冯志杰/作

《滚狮》寿山石把件冯志杰/作

《福豆》田黄石冯志杰/作

“石癫”五十多年来创作了许多“精炼之物”奉献给社会。在他的背后,更是社会的高度文化需求和深度的文化支持。当今盛世收藏热久盛不衰,他的作品供不应求,在早些年几千元一件的作品现在已经涨到了几万或十几万,原来上万元的作品现在要十几万或者几十万才能求到手,社会认识了“石癫”寿山石雕刻艺术品的价值,真正用艺术的眼光来欣赏作品了。尤其是田黄石作品,原材料资源已枯竭,能在田黄石上试刀的人已经没有了材料的支持,更不要说精品的存在了,这一点对雕工炉火纯青的冯志杰先生来讲,其作品的艺术传承和创新就更有了难度。但冯先生知难而进,在理论高度的认知中,寻求着新品的意境。上好的寿山石材料,又在冯志杰先生的巧妙构思中,被雕成了传世的作品。走在前面的是探路者,跟在后面的是行路人,“石癫”在探索的道路上走得很稳健。石是载体,载人之志;刀是工具,刻物之形;人之思想,命石使刀,决定作品。作品反映了人的境界。“石癫”新雕的两件把件摆在了大家面前,那技法和神韵兼备的小物件令人爱不释手,观之悦目,摸之顺手,把玩之后,叹之,这哪里是寿山石雕件,这分明是心灵雕刻起的自然美物!无论多么美好的语言都应该得到实物的证实,反过来说,巧夺天工的作品,无论怎么欣赏,用什么样的语言形容却很难完全表达。实物作品的本质完美。这种实物之美与语言欣赏之美都是寿山石雕刻乃至其他文化产品应该追求的方向。当你亲自看到或者把玩过“石癫”先生的作品之后,恐怕一切精妙的语言都没有了声色,这就是会说话的作品的绝妙之处。

《戏蟾》田黄石冯志杰/作

一个人的艺术作品能够达到炉火纯青的程度绝非易事。这里的艰辛也只有作者自己才有切肤之感。但“石癫”冯志杰先生却将创作中的一些经验和体会与大家分享。冯志杰先生身边有一大群好友,其中几位几十年的旧交往来非常密切。有画家、有教师、有记者、有商人,也有一些年轻人常向冯先生求教。冯先生一一接待,在品茶谈话中,欣赏每个人的作品。其实在冯先生向大家展示作品时,就是向大家征求意见,只是友人们在一起品评的时间长了自然而然地就免去了征求意见的说法,而是各抒己见。在艺术圈里,往往大家、名家都较保守,尤其是一些关键环节,那是避之不谈的,但冯先生却是例外。从一件作品的选料到设计的构画,再到毛坯、细刻,一直到打磨都拍成图片,在微信或博客上公布,以至于冯先生艺术的欣赏者,群体庞大。大家在了解冯先生创作过程的同时,欣赏到了寿山石以及雕刻作品的魅力。观众或粉丝们的审美能力有了很大提高,一些业内人士通过观看冯先生的作品以及创作过程,也有了很大的进步,当面向冯先生求教的人进步最大,间接向冯先生学习的人也在不知不觉中进步,用中国俗话讲这叫“赠人玫瑰,手有余香”。冯先生授予社会的是他的艺术作品和文化信息,对文化艺术的贡献也自然地就包含在其中了。笔者看到了冯先生发来的图片,几位与他同龄的人在一起郊游赏景,引得我羡慕不已,随即回复信息写道:“自豪的人们,享受山林之气,把酒临竹,陶然于旷野之心,得见资深意壮,阅历丰富的成就了脱俗的作品。石癫登峰,林振声响。张文写韵,画家七十岁的面色为山水增光。竹林七贤之气传于形表,汇聚于心胸,成于精物赏世山水乎,人意乎,皆纳于清高。”清高是一个虚词,没有测量标准,但有成就的艺术家们互相学习切磋便成就了无数高雅的雕刻作品。“石癫”众采所长的技术集于圆雕,长于薄意,常常是几种技法同时使用,以至于引得许多业内人士恨自己领悟不够,早些年,“石癫”在香港时,还成功地雕刻过象牙猪,这件作品被香港老板当做看家之宝。这也使得石雕和牙雕的技法以及工具有了通用的例子,也验证了艺术是相通的理论。不断进步,用自己的智慧攻克唯美,是冯志杰先生的长项。随着现代石雕刻艺术的发展和新材料、新工具的发明和发现,一些国外的精美石料不断地涌入中国,印尼金田黄,阿富汗软玉,老挝石等一些适合雕刻的石料摆到了冯先生面前,冯先生在他的博客栏目《石话石说》中写道:“新材料是对雕刻事业的补充,为艺术的发展进步提供了原材料,可以产生新的品种和技法,可以不断地创新,使雕刻事业得到更全面的发展,让中国的雕刻事业走向世界。冯先生在老挝石件的雕刻上取得了突破性的进展,就其硬度、颜色、纹理进行了全方位的总结,科学地创作了几件成功的作品展示给业内人士,有的已流向了市场,这使一些类似于田黄的老挝石,有了极高的艺术价值。同时冯先生还把识别田黄和带皮老挝石的关键处告知大家,这是一种创作者同时具有责任感的表现。作品的精妙,加上作者的完美统一,这时候,我们可以说他是一个与时俱进的智慧的艺术家,加上他的社会责任感,使他手下的每一件作品都具备了很强的生命力,同时也承载了完美的社会价值。

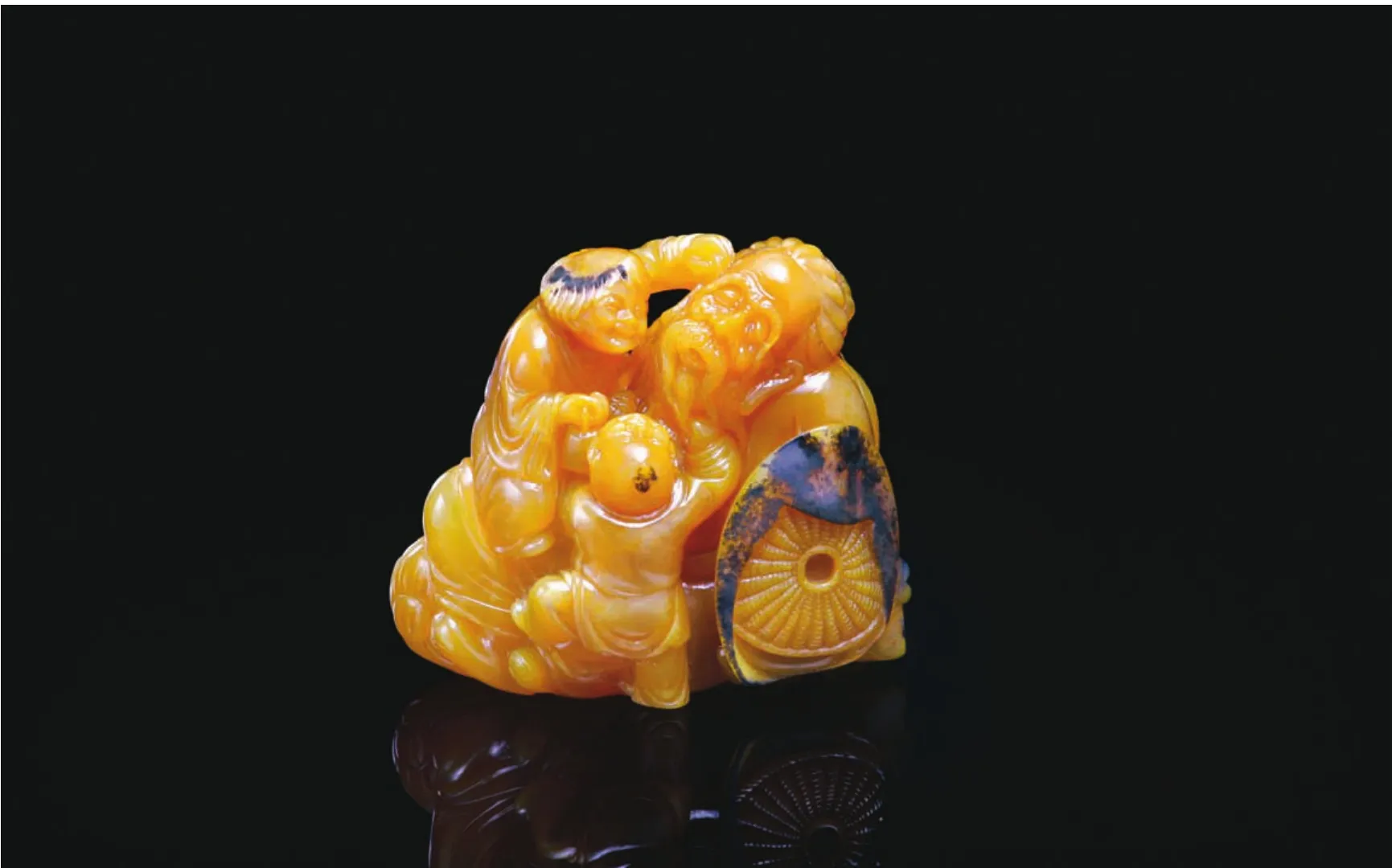

《顽童戏叟》乌鸦皮田黄石冯志杰/作

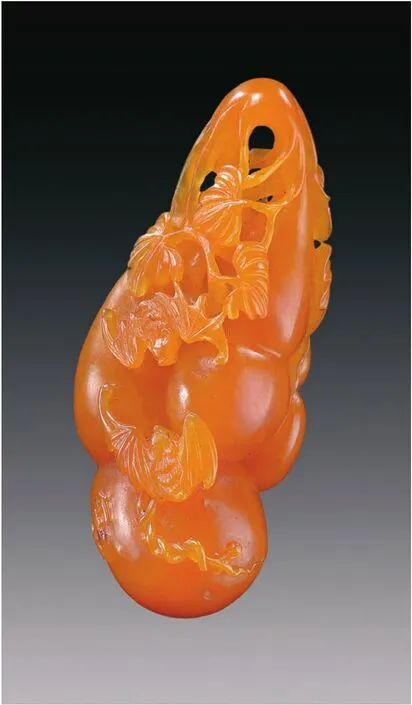

(右图)《济公》寿山印章钮冯志杰/作

冯志杰先生手上的老茧越来越厚,作品越来越丰富,但他在人生和艺术创作的道路上却越走越轻松。

冯志杰简介:

冯志杰,字石癫。1949年生于福建省福州市。1964年进福州石雕厂当学徒,师从林依友学艺。此后又受中国工艺美术大师周宝庭先生及著名雕塑家周荷生先生的悉心指导,雕塑技艺从此日益精进。

现为著名寿山石雕刻家,福建省寿山石文化研究会名誉副会长,中华老字号《冯华记图章店》传人。上海同济大学兼职教授,福建省寿山石文化研究会名誉副会长。以雕刻田黄石圆雕闻名。1991年至今,先后出版三本个人专辑:《石癫寿山石雕荟萃》《石癫精品集》《癫自石来—冯志杰田黄圆雕艺术》以及田黄类鉴识书籍《慧眼识宝——田黄》等。