邹伯奇科学论著遗稿《测量备要》新探

2015-12-29廖运章

廖运章

(广州大学数学与信息科学学院/数学与交叉科学广东普通高校重点实验室,广东广州 510006)

邹伯奇(1819—1869),幼名汝昌,字一谔,号特夫、特生,又号征君,广东南海人,是中国清末百科全书式的科学家,在数学、物理学、天文学、测绘学和仪器制造等方面造诣精深,曾独立制造中国第一台照相机,其生前未能刊行论著,留下大量科学手稿.

清同治十三年(1874年)亲友从中选出部分手稿,刊刻《邹征君遗书》(《学计一得》二卷,《补小尔雅释度量衡》三篇,《格术补》一卷,《对数尺记》一卷,《乘方捷术》三卷,《邹征君存稿》一卷,《皇舆全图》一册,《赤道南北恒星图》二幅),清同治十年(1871年)丁取忠把邹伯奇《粟布算草》卷二收入其刊刻的《白芙堂算学丛书》,刊行的邹伯奇科学著作仅此两种,目前中国国家图书馆均有收藏.

邹伯奇未刊行的手稿部分由其后人保存,其子邹达泉在《邹征君遗书》识记中说:“复有未定之书,《测量备要》二册,《玉篇类言》五册,《考异》一册,以俟异日.”2009年在邹伯奇诞辰190周年之际,邹伯奇故里广东南海大沥镇政府、泌冲村委会与邹伯奇后裔共同出版《邹伯奇遗稿》一书,披露了一些从未面世的邹伯奇科学论著珍贵遗稿,引起学界关注,对全方位了解与评价邹伯奇的科学贡献,意义重大.

1 未刊刻的科学论著遗稿

《邹伯奇遗稿》为非正式出版物,由邹伯奇残存手稿或后人抄录其手稿本,以及从《学海堂集》、《邹征君遗书》、《南海县志》、友人书信著作与有关碑刻的碑文等,经化繁体为简体、添加标点符号等精心整理而成,分测量备要、绘地图说、数学物理、光学论著、征君存稿、附录等6卷,附有序、后记、书信手迹等5张图片,其中新面世的科学论著遗稿多在前4 卷[1].

后人保存的邹伯奇遗物遗稿,大部分已于1954年由邹伯奇曾孙邹孟才捐献给广州博物馆,该博物馆于1954年将收藏的遗稿用竖行印有“广州市文一教育用品有限公司印售(纸12)”绿格稿纸抄辑,送交邹伯奇后裔保存,计有《测量备要》1本(本文称 A本)、无书名但页码连续的辑本3本(页码由中国数字标记为三至七三,七四至一二三,一二四至一三三、之后不编页码有59叶,本文分别称 B1、B2、B3 本).

1962年,邹孟才将邹伯奇有关“摄影之器”部分散稿和实物赠给梁恒心,梁恒心的论文《邹伯奇摄影史料初探》,使世人了解到邹伯奇在摄影史上的杰出贡献[2].

20世纪80年代初,著名科学史家李迪(1927—2006)先生从邹伯奇后人处借到遗稿4本和一些散页,其中涉及科学内容的有3本——甲本(即上述 B2 本)、乙本和丙本[3].

现存的邹伯奇未刊刻科学论著遗稿,主要由A本、B1本、B2本、B3本和乙本、丙本以及若干散页构成.

2 邹伯奇遗稿广州博物馆存本分析

李迪研究了邹伯奇的甲乙丙3本科学论著遗稿和5篇散页,认为:丙本为邹伯奇之孙邹庆麟所抄辑;甲本抄辑人不详,“从稿纸格式判断,大约是民国时所辑,具体年代待考”,“从编号判断,此本之前尚应有1本才对,其页码应由1到73,但迄今未发现”,主要内容为地图测绘及一些相关件;乙本内容最为丰富,包括地图测绘、仪器制造、数学以及公私函件等,是邹伯奇手稿.但李迪称对其中“科学内容将另有专文予以论述”,目前尚未见到详细论及,只是1984年李迪等提到一些[4].

事实上,甲本即B2本,是无书名但页码连续辑本的第2本,前有B1本后有B3本,1954年广州博物馆抄辑,现将A本、B1~B3本标题内容罗列如下(加“[]”者,原无标题,标题为笔者所加,下同).

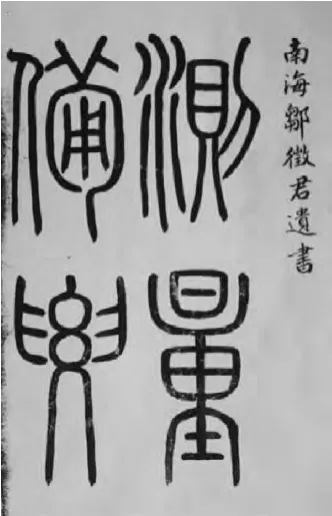

A本:《测量备要》(南海邹征君遗书)封面(如右图)、条目(备物致用、按度考数),备物致用,按度考数,指南尺铭,纪限仪用法,校纪限仪镜凡例,校纪限仪背侧透光镜简法,画地图功程,度算版释例(附冯焌光跋),[圆锥斜剖成椭圆面],圆窖斜截成椭圆算草并图,偃矩以望高覆矩以测深卧矩以知远论,用指南针准望求平远法,用纪限仪望人知远法,立表测影求地纬法,测地纬度法,算太阴地半径差法,算清蒙气差法,测勾陈大星检表求地纬度法,测勾陈大星定子午线法,测地经度法,己定地纬度测太阴求地经度法,地球经纬方向里数互求法,合算省算法,每月十三板至十八板查行海通书例,测月距星求伦顿平时法,宝庆府志地图说(内附按语),画地图浅说,按度考数,求太阳实行用对数,皇舆全图跋,新制地球正背两面全图序,书吴子登太史所著量田法后,比例尺.

图1 《测量备要》封面Fig.1 The cover of CE LIANG BEI YAO

B1本(三至七三):纪限仪用法,用指南针准望求平远法,书吴子登太史所著量田法后,偃矩以望高覆矩以测深卧矩以知远论,度算版释例(附冯焌光跋),八线表,[勾股容方],[圆锥斜剖成椭圆面],圆窖斜截成椭圆算草并图,格术补卷一(述古),梦溪笔谈(卷十九、卷三),格术补,论郑复光《镜镜冷痴》,测地纬度法,清蒙气差表,算清蒙气差法,测地经度法,己定地纬度测太阴求地经度法.

B2本(七四至一二三):地球经纬方向里数互求法,合算省算法,[查行海通书例],立表测影求地纬法,[二十四节气日躔表],[二十四节气每日(一日至十五日)距赤道度表],测月距星求伦顿平时法,大清会典地图目录,画地图浅说,谨——奏为详考各省边界图籍请,附录张应科林县险要图说,札——前任河源县学训导陈澧等,拟广东全省图度,拟广州府全图.

B3本(一二四至一三三、之后无页码59叶):广东经纬度表,清蒙气差法,勾陈大星四游检表数,对数较表,求自然对数较,以各对数较互求对数,求十进对数根,求真数三真数七至对数,以对数尺明之,亦以对数尺明之,有对数较求大小两真数之比例,用对数开方法,十进对数表,对数开方计息,立自然对数表算例,对数阶升,开方捷法,以二为积求开无量数乘方之根,求律数连比例递加率,对数代乘法,对数代除法,对数求真数中比例法,真数求对数中比例法.

A本用绿格“稿纸(20×20)”抄辑,稿纸每叶分左面和右面,中间竖行印有“广州市文一教育用品有限公司印售(纸12)”,每面左上格外均有“NO.……”,用于编页码,每叶在左面用阿拉伯数字编码,从 NO.1 到 NO.81,共81 叶,这与 B1、B2、B3本用中国数字连续编码不同.1954年5月16日,广州博物馆接收邹伯奇遗物,并给邹伯奇后人一张印有“广州博物馆”的接收遗物清单,该清单为10×10竖行无方格稿纸、中间竖行印有“广州市文一教育用品联营社印售(正)”,清单正文末旁注“另手抄邹氏遗稿贰本”字样[5].由此看来,A本《测量备要》是其中之一,而B1、B2、B3应合为另一本.从内容来看,B1、B2本大多数与A本相同,B3关于对数的内容源于《乘方捷术》,B1~B3本的其余部分也都与地图测绘有关.综上分析,笔者认为A本、B1本、B2本、B3本是邹伯奇《测量备要》遗稿的重要组成部分.

3 《测量备要》的内容

《测量备要》是各类文献提及最多的遗稿,如诸可宝1886年《畴人传三编》、1927年《清史稿·畴人列传》卷507邹伯奇传等,后者还给出详尽目录,但迄今尚未发现内容和目录完全匹配的《测量备要》,其仍是“未定之书”.《测量备要》是否完稿、究竟包含哪些具体内容等诸多疑问,学界鲜有深究.

A本是目前发现标注《测量备要》书名的唯一遗稿,其目录与《清史稿》罗列的目录几乎相同,只是“厚纸簿”、“检数之书”、“展缩比例规”分别改为“蕃纸簿”、“检核书”、“交连比例规”,同时增加“海目高差表”而已.应该说,这就是《测量备要》勘定的内容标题.但A本并未按卷布列,所谓《测量备要》“四卷”、“二卷”等说法,目前尚无出处,邹达泉的“《测量备要》二册”较为合理.

从具体内容设置看,A本对“备物致用”中的各种测量工具用途做了简要说明,如“风雨针,用以计山之高数(山高百尺降一分,故能知其高)”、“平水准,此器宜买洋货,自难制造,用以较正置器之平”、“八线表、八线对数表,以备算三角法检表所用”、“展缩比例规,用以缩小地图”等,举例说明纪限仪、度算版等的原理和用法;对“按度考数”,只是概要提及“分图画方计里,以分率量远,以指南尺定准望,布置毕加入经纬线于上,以备入总图,总图以经纬线间格,据各方分图勘入”,其中“测算”涉及的三角测量知识,尤为详尽,如测量广州大南门城楼、镇海楼和浔冈顶的距离等.然而,对于“检数之书”、“明数”、“步量”、“布图”等,A本论及不多,还有一些题跋、书序等,虽不在目录之列,却和《测量备要》的主题——地图测绘相关度高,且大多是行测绘图的基本原理,极富重要的科学价值.

值得注意的是,B1本的八线表(4页)、清蒙气差表(2页),B2本的各种图,B3本的广东经纬度表(8页)、勾陈大星四游检表数(4页)、对数较表(7页)、十进对数表(4页)、对数尺等,却与“检数之书”密切相关;对于以“明数”、“步量”、“布图”为题名或标题展开内容叙述的遗稿,目前未曾发现,不过,相关内容在其他遗稿散页作了阐述,如在“舆图局饬发各厅州县绘图章程”中说“一审方向……一量远近……一记弯曲……一量水道……一列岛屿……一定准望……一分司都……一定方里……一准定分率……一明绘画……一酌伸缩”,影求灯之法、量水计重法、水量碎物计积法、量算炮弹子法、镬形求积术、鼓形求积术、圭田求积法等,对长度、面积和体积的量算予以说明.

综合现存文献,笔者认为,《测量备要》整体架构既定,条目(即目录)所列标题即是其内容范畴,主体内容“备物致用”以及“按度考数”中的“测算”基本完成,“检数之书”不完备、“明数”、“步量”、“布图”内容缺失(隶属于其他遗稿),具体内容布局零散、与目录不全相符,全书前后衔接不畅,尚未整体完稿.究其原因,编著《测量备要》是为测绘广东省地图做准备,邹伯奇在《与冯竹儒帖》中说,“余则自上年(同治三年、1864年)正月郭(嵩焘)抚台延请开局绘广东地图……,初余欣然欲教人行测,颇购诸器,又搜求番字沿海之图……又得番字行海洋历……可据以测定随地经纬矣.乃绝无过而问之者,余亦手足疲倦,不任远行,但玩过日而已.所为图,但守候州县造送,而方向道里,了无解者,辗转斗凑,实难密合.同事赵子韶初秋夭折,烦懑之极……,幸有招毅生多闻多见,日夕往来,讲求测量,多所拟作.惟工料无资措给,托诸空言,亦殊未快.”可见其欲用科学测量方法绘制一幅精密的广东地图,但事与愿违,最终只是传统的“州县造送”,《测量备要》未能定稿也就在所难免.

4 邹伯奇在地图测绘研究上的贡献

邹伯奇擅长测绘,21岁(1840年)制造风雨针和指南尺,25岁(1844年)按经纬线绘制《皇舆全图》、研制成摄影器用于地图测绘,直至1869年卒于广东地图测绘局任上,大半生醉心于地图测绘研究与实践,并取得丰硕成果,《测量备要》就是其中的代表.

尽管清同治三年至五年绘制广东地图,未能按邹伯奇《测量备要》及其经纬测绘地图之法开展实地测量以绘制地图,但邹伯奇及其弟子罗照沧、孔继藩、邹景隆(琎)、梁清等却将这种当时最先进的绘制地图法用于家乡南海、省城广州等地的地图测绘,跋山涉水、风餐露宿、周行邑境,精心绘制而成《南海县境全图》、《南海总图》、《省城图》等大量地图,践行“绘地之法较算天尤难,算天可安坐而推,绘地必举足亲历”的绘图理念.

邹伯奇对地图测绘的研究,核心思想主要蕴含于其《测量备要》及其相关遗稿中,突出成就体现在以下几方面.

(1)阐释经纬测绘地图的基本原理和方法,并用之于绘图实践.明末(1584年)意大利传教士利玛窦最早将西方经纬度测量技术、经纬网格地图绘制方法介绍到中国,这在当时对中国的士大夫来说仅仅是一种新奇的东西,并没有当作新技术加以推广[6];清初康熙四十七年至五十七年(1708—1718),由耶稣会士参与,首次使用西方测量方法、按经纬度投影绘制的《皇舆全览图》,是中国首次以实测经纬度为基础、以经纬度分幅方法绘制的地图,之后的雍正《皇舆十排全图》、乾隆《内府舆图》均采用此法绘制[7],然而这些当时科技含量高的地图,因定为内府秘籍,很少外传,加之囿于谙熟西方经纬测绘地图的技术人才后继乏人、测绘方法又无文字记载说明等,引入的西方测绘技术未对我国传统地图测绘产生推动性影响[8],地图绘制主流依然是传统的计里画方形象画法,时有出现采用画方和经纬度并举的方法;清末魏源《海国图志》(1841年)中的各国地图,虽完全脱离中国传统的计里画方,采用经纬度控制方法,且与《皇舆全览图》以过北京的子午线为起始零点不同,但只是摹绘而成,不考究其中原理和方法[9].邹伯奇吸收西方经纬测绘地图技术,改计里画方法为经纬线绘制法,认为“地图以天度画方,至当不易,然地本为圆体,经纬相交皆为正角,而写于平面,以经纬为直线,至边地则成斜方之形矣”,道出如何将地球表面(曲面)表示在地图平面的地图投影原理,并用“以圆绘圆”、以经纬度分幅方法绘制了《皇舆全图》(总图1幅、分图66幅);同时指出,“画地图,不可遽为总图也.初稿先从一处起画,以数寸为一里,以次接画毗连各处,接续既广,乃缩临为总图.”著名学者陈澧在《邹特夫地图序》中说,“地图有经纬,古未闻也.自康熙朝,内府地图始也,纬线横,经线中直而旁斜.……斜线非斜也,欲使近赤道者广,近北极者狭也,地圆之理也.吾友南海邹特夫,乃一变之为总图,经纬皆作弧线为分图,每幅皆下广上狭,和地圆之形,自有地图以来无如.”

(2)论证了地图投影中的三种透视方位投影:正射投影、球心投影(日晷投影)和球面投影.邹伯奇在《新制地球正背两面全图序》中,称“地形浑圆,上应天度,经纬皆为圆线.作图者绘浑于平,须用视法调剂,方不至大失形似.然视法有三,皆为画图之用.其一在圆外视圆,法用正弦……,其一在圆心视圆,法用正切……,其一在圆周视圆,法用半切线……”用现代地图投影的平面极坐标公式表示,即是ρ=RsinZ且 δ=α,ρ=RtanZ与 δ=α,ρ=2Rtan和δ=α,其中R为地球半径、点(ρ,δ)的天顶距Z和方位角 α[10].

(3)运用地球椭球扁率,精确计算经纬线弧长,乃中国首创、国际领先.邹伯奇在给梁清的一封书信中说,“今拟量画南海地图,俱以工部尺为准.……地球赤道经二万二千九百一十八里四四,二极经二万二千八百四十一里八七,以椭圆曲率算之,南海地在赤道北二十三度,其纬度一度相距应一百九十九里四六,经度一度相距应一百八十四里一0一.南北境界相距津四十分经度,阔应增减万分之三十七,今摊入书册.”邹伯奇很有见地地认为地球是一个椭球体,两极扁平,极半经小于赤道半经,测算时应考虑地球扁率,以其提供的上述数据、用现代扁率公式α=(a、b分别是赤道半经和极半经)计算,易知邹伯奇得到的地球扁率为 1/299.31(其 中a=22 918.44/2=11 459.22、b=22 841.87/2=11 420.935),与同时代的埃弗勒斯1830年的1/300.80、白塞尔1841年的1/299.15、埃利1849年的1/299.32、克拉克I1966年的 1/294.98 等结果相近[11],和当代用GPS卫星定位系统推算的1/298.26也较接近;如若用现代卯酉圈的曲率半径公式N=与纬线弧长公式(其中第一偏心率、纬度B、经度差l、ρ°=180°/π),不难求出南海经度差为一度的纬线弧长是184.181(里),与“一百八十四里一0一”相符(计算小误差),说明邹伯奇当时已完全掌握地图投影的数学原理,难能可贵.

(4)揭示摄影测量原理,为以摄影之器测绘地图奠定理论基础.邹伯奇在其文《摄影之器记》中写到,“画地图之法,余常制为摄影之器.以木为箱,前面开孔置中高镜,中张一净白簿纸,后面为门.将此器前面向所欲绘之处,以黑布蔽后面,开门视之,则此地诸物悉见纸上,形色位值不失毫厘.以彩笔摹之,则为平远山水一幅,又移别位复摹一幅,以二幅各较其差角(以所绘各地距镜心之远近高下求之),即得各地之远近,可以画为平面图矣.变而通之,其用不穷,亦快事也.”其中不但记录研制摄影之器的目的(以摄影术测绘地图)及其构造原理,更重要的是剖析了摄影测量的前方交会原理,与现代摄影测量学教科书中的描述无异,即在空间物体前的两个已知位置左摄站S1、右摄站S2,用摄影机摄取两张影像左影像p1、右影像p2,然后在室内利用摄影测量仪器量测定左右影像上的同名点(空间同一个点在左右影像上的像点)a1、a2的影像坐标,摄影光线S1a1与S2a2交会即得空间点A的空间坐标,从而由点及面利用影像重构空间三维物体模型.邹伯奇1844年最先设计以摄影术测绘地图的方法,并约略与欧洲同时以摄影法作实地测绘[12].

5 结语

《测量备要》遗稿是邹伯奇一部论及运用经纬法绘制地图原理和方法的著作,尚有许多亟待挖掘、解读的珍贵测绘史料,笔者将在后续的研究中予以探讨.比如,研究发现,利玛窦所制的《山海舆地全图》、《坤舆万国全图》均采用一种伪圆柱投影,并曾绘制过方位投影的东西半球图[13],康熙铜版《皇典全览图》采用的是“正弦曲线等面积伪圆柱投影”(即著名的“桑逊投影”)[14],而邹伯奇绘制的《皇舆全图》究竟采用何种地图投影法,从现有史料看可能是一种横轴球面投影,有待考证;又如,在晷影测量中,“国朝晷影堂之法,则于表端置铜片,开小孔,使漏光于圭面,成椭圆形,北为日下边影,南为日上边影.伯奇尝仿此二术,精心测量窥几之下,现出小圆光亦为椭形面,而圆心非即日心.”邹伯奇订正前人“圆锥心为日心”之误,“再设数核之”,数学上的详细证明,就记载在新面世的《测量备要》A本遗稿里,需进一步分析研究,等等.

致谢:邹伯奇玄孙邹忠廉先生提供的珍贵历史文献!

[1] 周满奇,李智勇,梁铭潮.邹伯奇遗稿[Z].广东南海大沥镇政府与泌冲村委会印发,2009.ZHOU M Q,LI Z Y,LIANG M C.ZOU Bo-qi’s posthumous manuscript[Z].Issued by Nanhai Dali town government and Bichong village committee in Guangdong Province,2009.

[2] 梁恒心.邹伯奇摄影史料初探[Z].中国摄影学会广东分会印发,1963.LIANG H X.A Study of ZOU Bo-qi’s photography historical data[Z].Issued by Guangdong branch of Chinese photographic society,1963.

[3] 李迪.邹伯奇科学论著遗稿[J].中国科技史料,2004,25(1):18-31.LI D.Posthumous Scientific manuscript of ZOU Bo-qi[J].Chin J Hist Sci Tech,2004,25(1):18-31.

[4] 李迪,白尚恕.我国近代科学先驱邹伯奇[J].自然科学史研究,1984,3(4):378-390.LI D,BAI S S.Chinese modern scientific pioneer ZOU Bo-qi[J].Stud Hist Nat Sci,1984,3(4):378-390.

[5] 南海政协.近代科技先驱——邹伯奇[Z].南海文史资料第35辑,2002.Nanhai CPPCC.The pioneer of modern science and technology——ZOU Bo-qi[Z].Cultural and historical data of Nanhai(The 35th series),2002.

[6] 黄时鉴.利玛窦世界地图研究百年回顾[J].暨南学报:哲学社会科学版,2006,121(2):119-122.HUANG S J.Centennial reviews of Matteo Ricci’s world map studies[J].J Jinan Univ:Phi Soc Sci Edi,2006,121(2):119-122.

[7] 冯宝琳.康熙《皇舆全览图》的测绘考略[J].故宫博物院院刊,1985(1):23-35.FENG B L.The mapping preliminary research of KANG Xi’sHUANG YU QUAN LAN TU[J].Palace Museum J,1985(1):23-35.

[8] 任金城.康熙和乾隆时期我国地图测绘事业的成就及其评价[M]∥科学史集刊(10).北京:地质出版社,1982:52-60.REN J C.Achievement and appraisal of map making during the KANG Xi and QIAN Long[M]∥Science history collected books(The 10th series).Beijing:Geological Publishing House,1982:52-60.

[9] 卢志良.中国地图史[M].北京:测绘出版社,1984:191-204.LU Z L.The history of Chinese Map[M].Beijing:The Publishing House of Surveying and Mapping,1984:191-204.

[10]焦健,曾琪明.地图学[M].北京:北京大学出版社,2005:127-130.JIAO J,ZENG Q M.Cartography[M].Beijing:Peking University Press,2005:127-130.

[11]吴忠信.地图投影[M].北京:测绘出版社,1980:4-6.WU Z X.Map projection[M].Beijing:The Publishing House of Surveying and Mapping,1980:4-6.

[12]戴念祖.邹伯奇的摄影地图和玻板摄影术[J].中国科技史料,2000,21(2):168-174.DAI N J.ZOU Bo-qi’s Photographic mapping and photography on glass[J].Chin J Hist Sci Tech,2000,21(2):168-174.

[13]高儁.试论我国地图的数学要素和表示方法的演进特色[J].测绘学报,1963,6(2):125.GAO J.The evolution characteristics about mathematical elements and representation method of China's map[J].Acta Geod Cartog Sin,1963,6(2):125.

[14]汪前进.康熙铜版《皇舆全览图》投影种类新探[J].自然科学史研究,1991,10(2):186-194.WANG Q J.A new scrutiny into the type of projection inHUANG YU QUAN LAN TU[J].Stud Hist Nat Sci,1991,10(2):186-194.