精神疾病患者暴力冲动行为的预见性护理效果

2015-12-28孙桂荷孙亚娜忻丽云

孙桂荷,孙亚娜,忻丽云

(1.河北省张家口市沙岭子医院精神科,河北宣化075131; 2.沧州医学高等专科学校医技系,河北沧州053000)

精神疾病患者暴力冲动行为的预见性护理效果

孙桂荷1,孙亚娜2,忻丽云1

(1.河北省张家口市沙岭子医院精神科,河北宣化075131; 2.沧州医学高等专科学校医技系,河北沧州053000)

目的 探讨预见性护理对降低精神疾病患者发生暴力冲动行为的效果。方法 对曾经发生过暴力冲动行为的回顾性研究患者(回顾组)进行原因分析,根据原因制定相应的预见性护理措施,运用到评估预测性患者(评估组),观察预见性护理措施的效果。结果 精神疾病患者发生暴力冲动行为与其精神症状、拒绝入院及治疗、护患关系有关,采取预见性护理措施降低了暴力冲动行为的发生,评估组与回顾组比较,差异有统计学意义(P<0.01)。结论 预见性护理措施能降低精神疾病患者暴力冲动行为的发生。

精神病;暴力;冲动行为;护理

精神疾病患者经常出现打人、毁物、自伤等暴力冲动行为,对自身、他人和环境造成不可预见的破坏。所以,探讨导致精神病患者暴力冲动行为产生的各种因素,针对不同原因采取各种积极有效的应对措施,减轻或消除暴力冲动行为带来的不良后果,是精神科护理急需解决的问题,为此我们进行了相关研究,效果满意,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择2008年2月—2010年12月张家口市沙岭子医院精神科住院患者66例为回顾性研究组(回顾组),男性48例,女性18例,年龄20~66岁,平均(42.03±12.04)岁。疾病类型:精神分裂症45例,躁狂症15例,癫痫性精神障碍3例,精神活性物质所致的精神障碍3例。2011年4月—2013年12月患者69例为评估预测性组(评估组),男性50例,女性19例,年龄20~68岁,平均(40.46±13.43)岁。疾病类型:精神分裂症49例,躁狂症14例,癫痫性精神障碍3例,精神活性物质所致的精神障碍3例。2组患者一般情况比较差异无统计学意义。所有患者诊断均符合《中国精神障碍与诊断标准》第3版,回顾组患者住院期间均有暴力冲动行为,评估组有暴力冲动倾向。

1.2 方法

1.2.1 原因分析 ①精神症状的支配:精神分裂症常出现幻觉和妄想,最常见的是评议性幻听,听到的内容往往是不愉快的,极易发怒或恐惧;被害妄想者常向周围无关人员攻击,嫉妒妄想者对配偶殴打甚至凶杀;躁狂者常因情绪不稳,爱管闲事;癫痫性精神障碍心境恶劣,烦躁不安;精神活性物质所致精神障碍常由谵妄、恐慌、幻觉、焦虑敏感引发。②新入院患者:新入院患者对环境陌生,不适应封闭病房,被强制入院错误理解为有人在整他、监禁他。③治疗带来的不适:精神病药物不良反应多,电休克治疗后有头疼、恶心、下颌关节酸痛等难以耐受而激发。④护患关系不和谐:患者对医护人员不信任、排斥,有敌意和对立情绪。此时,护士如果缺乏对患者的关怀沟通,给患者造成心理紧张,使不满意增加[1]。⑤患者素质因素:社会地位和文化程度低者常自卑、敏感多疑。

1.2.2 护理措施 回顾组均采用一般常规精神科护理。评估组除常规护理外,对有暴力冲动倾向患者进行评估预测,针对导致的冲动行为进行预见性护理。

1.2.2.1 评估预测 对患者的主客观资料要全面评估,掌握病情,善于发现暴力冲动行为的征兆表现,见表1。

表1 暴力冲动行为的征兆表现

1.2.2.2 预见性护理措施 ①针对不同症状进行个性化应对:幻觉妄想丰富者避免触及其病理体验,躁狂状态者禁止其参加竞争性活动;对有操纵行为的患者不争论、不说理,不轻易迁就,工作人员应态度一致;对怀疑行为或活动过多的患者不与其争论,不关注他们的怀疑或过分活动的表现。②正确引导新入院患者:向新入院患者主动介绍环境和病房制度;热情交流,耐心陪伴,使其有宾至如归感,消除病房紊乱及拥挤现象;安排新入院患者与其年龄、文化程度相仿的病友住同室,利于他们之间交流,尽快引导其融入病友,最大限度地减少“人地两疏”的感觉,提高患者对治疗的信任度[2]。③恰当处理不适反应:对不适反应较轻者给予解释说明,消除恐慌;对较重者应及时处置,尽早解除其痛苦,如鼓励便秘患者多活动、多饮水、多食蔬菜水果,电休克治疗患者给予暂时保护,不宜过早离床活动。④治疗性人际关系的运用:通过治疗性人际关系引导患者以适当方式表达和宣泄,通过取得患者信任构建和谐护患关系,再以尊重接纳的态度鼓励其用言语或体力活动发泄。⑤技巧应对潜在性暴力冲动行为:一旦预测到患者有暴力冲动行为的先兆,应高度警惕,安排患者到安静场所,允许患者在限定范围内活动,不要轻易接触患者身体,因其有防御范围,不宜用预防性约束;让可能成为患者攻击对象的人员回避;适当满足患者一些要求,对其过激性语言不辩论、不说理,但不过分迁就;鼓励患者在有可能出现暴力行为但无法自控时,主动寻求帮助,指导其以适当方式发泄,如跑步、撕纸等。⑥巧妙控制已出现暴力行为的患者:首先分析发生暴力冲动行为的原因,然后采取针对性措施加以控制;缓和患者情绪,转移注意力,力争用言语说服患者,切不可硬性阻拦;说服无效时,接近患者时需二人以上协同,并出其不意从背后抱住其腰部,分别控制患者双手双腿;行动要齐心协力,尽可能一次成功,控制成功后给予保护约束,向其解释约束可帮助其控制激动情绪及行为,鼓励患者评价约束前后的感觉;解除约束后陪同患者向受伤害者致歉,提高其对自己行为负责的能力。

1.3 观察指标 统计各种类型精神疾病患者发生冲动行为的次数,每发生1次记为1分。

1.4 统计学方法 应用SPSS13.0软件包进行统计分析和处理,计量资料以±s表示,组间比较采用t检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

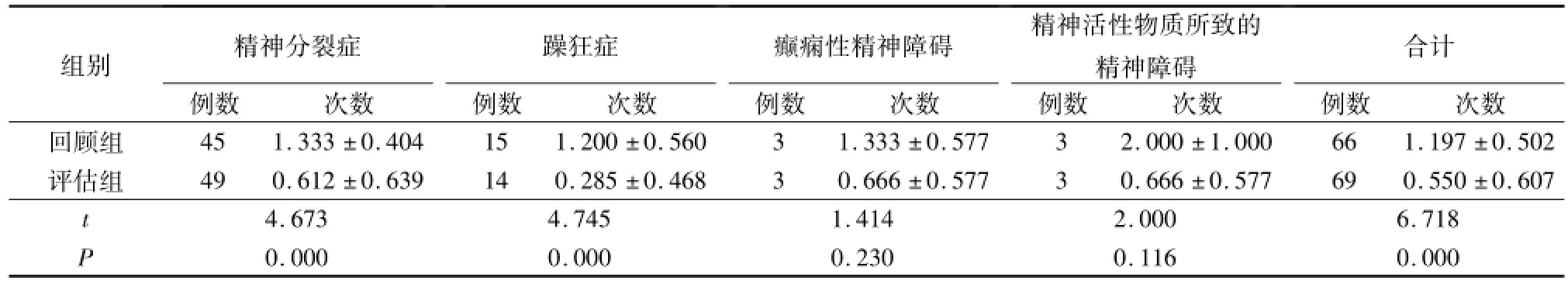

评估组精神分裂症和躁狂症患者暴力冲动行为发生次数少于回顾组,差异有统计学意义(P<0.01),评估组癫痫性精神障碍和精神活性物质所致的精神障碍患者暴力冲动行为发生次数与回顾组比较有下降趋势,但差异无统计学意义(P>0.05)。2组暴力冲动行为发生总次数比较,差异有统计学意义(P<0.01)。见表2。

表2 2组暴力冲动行为发生次数比较(±s)

表2 2组暴力冲动行为发生次数比较(±s)

精神分裂症 躁狂症 癫痫性精神障碍 精神活性物质所致的组别 精神障碍 合计例数 次数回顾组 45 1.333±0.404 15 1.200±0.560 3 1.333±0.577 3例数 次数 例数 次数 例数 次数 例数 次数2.000±1.000 66 1.197±0.502评估组 49 0.612±0.639 14 0.285±0.468 3 0.666±0.577 3 0.666±0.577 69 0.550±0.607t4.673 4.745 1.414 2.000 6.718P0.000 0.000 0.230 0.116 0.000

3 讨 论

精神疾病患者的暴力行为具有不确定性。本研究对回顾组和评估组患者实施不同的护理措施,结果显示预见性护理措施能显著降低暴力冲动的发生次数,对预防精神疾病患者暴力行为具有重要的作用;2组癫痫性精神障碍和精神活性物质所致的精神障碍患者暴力冲动行为发生次数比较差异无统计学意义(P>0.05),可能与例数少有关。

暴力冲动行为的发生,与患者的性别、年龄、文化程度有关[3]。男性易发生攻击行为[4-5]。Large等[6]的Meta分析表明,首发精神疾病患者的攻击行为与患者的年龄、文化程度、是否滥用药物等相关,年龄小、文化程度低、伴有药物依赖患者的攻击风险较高。Bo等[7]亦得到相同结论。另外,还与患者精神疾病、性格特征、医院管理及医护人员态度有关[8]。早期的心理发育或生活经历与暴力行为密切相关[9]。许本健等[10]对社区精神疾病患者进行的调查显示,遭受攻击的对象多为患者的熟人或就近居住者,他们对患者的攻击行为表示恐慌和愤怒。因而精神疾病患者常给自身、家庭及社会造成威胁,甚至可能产生严重后果。精神病暴力冲动行为具有突发性,可发生在疾病的各个阶段,针对精神疾病患者在住院期间出现的暴力冲动行为,应制定防范对策。对于病理性原因,首先抓紧诊治,尽早控制病情;其次,精神科护士在患者入院后要熟知每位患者的病史,对患者进行评估筛选,对病情严重程度不同的患者实行分级护理,了解患者的精神症状,认真分析、加强病情观察,若出现冲动先兆,积极采取措施,以反复入院、有攻击行为史的患者为重点对象,跟踪观察,准确预测,技巧护理,有效控制;最后,严密观察高危人群,特别关注精神分裂症和躁狂症患者,应用专业知识分析患者的言行,做好对症护理,减少暴力行为的发生。应时刻注意患者的思想动态,加强对患者的健康宣教,安抚其情绪,根据患者的性格及爱好组织其参加有兴趣的康复活动。准确掌握患者的基本信息,重点关注与暴力行为发生关系较紧密的家庭情况等确定性因素,尤其是家庭情感不稳定患者,通过一对一的保护隐私的交谈,让患者把不愿说出的隐私倾诉出来,才能更好地有针对性地做好患者及相关亲属的心理疏导工作[11]。

综上所述,医护工作人员应责任性强,态度好,及时提供患者所需要的服务,主动关怀患者[12]。根据不同患者、不同病情采取不同的预见性护理措施,可降低暴力冲动行为发生次数,减少患者住院期间意外事故的发生,对精神疾病患者的护理工作有一定的指导意义,值得在临床护理工作中推广应用。

[1] 赵滨,徐开丽,赵玲.情商培养在护士培养中的作用与方法[J].河北医科大学学报,2012,33(10):1238-1240.

[2] 尤红,刘春梅,刘艳菊,等.连续性护理干预对抑郁症治疗依从性及其影响因素的调查分析[J].河北医科大学学报,2011,32(8):962-964.

[3] 程俊,徐俊,陈小静.住院精神病患者攻击行为的分析与护理防范措施[J].现代中西医结合杂志,2011,20(34):4427-4429.

[4] Swanson JW,Holzer CE 3rd,Ganju VK,et al.Violence and psychiatric disorder in the community:evidence from the Epidemiologic Catchment Area surveys[J].Hosp CommunityPsychiatry,1990,41(7):761-770.

[5] Odawara T,Narita H,Yamada Y,et al.Use of restraint in a general hospital psychiatric unit in Japan[J].Psychiatry Clin Neurosci,2005,59(5):605-609.

[6] Large MM,Nielssen O.Violence in first-episode psychosis:a systematic review and meta-analysis[J].Schizophr Res,2011,125(2/3):209-220.

[7] Bo S,Abu-Akel A,Kongerslev M,et al.Risk factors for violence among patients with schizophrenia[J].Clin Psychol Rev,2011,31(5):711-726.

[8] 张雪芹,王小媛,惠文,等.精神病患者暴力行为的分析及护理[J].基层医学论坛,2012,16(12):1542-1543.

[9] 张芬.精神科病人暴力行为原因分析及防护措施[J].北方药学,2012,9(8):92-93.

[10] 许本健,刘春香,陈菊凤,等.北京市社区精神病患者暴力行为的特点及康预防管理探讨[J].医学与社会,2011,24(3): 83-84

[11] 田晓丽,段乃超,马建刚,等.心理护理对突发性聋患者预后的影响[J].河北医科大学学报,2014,35(5):587-589.

[12] 徐敏,赵正平.优质护理服务在急诊科中的应用和效果评价[J].河北医科大学学报,2013,34(10):1225-1226.

(本文编辑:赵丽洁)

R749

B

1007-3205(2015)03-0325-04

2014-10-15;

2015-02-03

孙桂荷(1970-),女,河北尚义人,河北省张家口市沙岭子医院主管护师,从事精神科疾病护理研究。

10.3969/j.issn.1007-3205.2015.03.024