秦岭特长隧洞下穿椒溪河设计与施工关键技术

2015-12-28李凌志

李凌志

(中铁第一勘察设计院集团有限公司,陕西西安710043)

秦岭特长隧洞下穿椒溪河设计与施工关键技术

李凌志

(中铁第一勘察设计院集团有限公司,陕西西安710043)

秦岭隧洞下穿椒溪河段为工程的重难点之一。设计时充分考虑了埋深浅、高外水压的特点,采用ANSYS有限元软件对二次衬砌结构强度进行了计算。施工中运用多种超前地质预报方法,结合超前水平钻孔,较准确地预测了掌子面前方围岩地质状况及富水性,并根据预测结果制定应对措施。鉴于涌水通道与洞顶椒溪河的连通性,采取修筑简易挡水围堰和防渗墙,有效地减小了洞内涌水量。面对三次大的涌水,及时配置抽水设施,灵活采取多种形式的注浆措施,使该段顺利通过。实践证明,设计与施工方案切实可行,对类似工程具有借鉴意义。

隧洞 下穿河流 设计 施工 超前预报

1 工程概况

陕西省引汉济渭工程是一项解决关中地区城市群缺水和生态缺水的跨流域调水工程,地跨长江、黄河两大流域,穿越秦岭山脉,工程浩大,意义深远。秦岭隧洞越岭段全长81.779 km,为引汉济渭调水项目的控制性关键工程。隧洞于K2+840附近下穿汉江二级支流椒溪河,其最小埋深仅20 m(上层9 m鹅卵石层+下层11 m大理岩、石英片岩)。且隧洞上方为三河口水库蓄水区,最大蓄水深度为78 m。可见,下穿椒溪河段施工难度大、风险高,对设计和施工均有极高要求。

隧洞下穿椒溪河段工程范围内主要岩性为志留系中统大理岩夹石英片岩。同时,该段发育一条逆断层,断层带内主要为断层角砾及断层泥,断层带宽度5~15 m。该段地质纵断面详见图1。

图1 隧洞下穿椒溪河段纵断面

椒溪河流域地处秦岭南坡,为汉江二级支流,水量较大,主要受大气降水补给,随季节性变化较大。其中,12~3月总降水量为85 mm,仅占全年降水量的9.2%。地下水为基岩裂隙水及岩溶水,水量较丰富,受大气降水补给,属于中等富水区(Ⅱ)。

2 设计参数及方案

结合地质纵断面和现场地形情况,并考虑运营期三河口水库影响,对下穿椒溪河长370 m段(里程K2 +710—K3+080)进行加强设计。采用复合式衬砌,其中初期支护采用喷、锚、网支护,Ⅳ,Ⅴ类围岩设置I16型钢钢架,同时拱部120°范围设φ42超前小导管预注浆加固地层;二次衬砌采用C30钢筋混凝土结构,考虑后期高外水压力,衬砌厚度为100 cm;衬砌背后全断面设防水板,且不设排水孔。具体支护参数见表1。

表1 隧洞下穿椒溪河段支护参数

由于本段岩体较破碎,节理裂隙贯通性较好,导水性强,施工时易出现突水、涌泥,因此设计中明确要求施工前进行超前地质预报,并将其纳入正常施工工序,采用多种超前预报方法相互印证,达到超前预警的作用,同时制定完善的处理措施及应急预案,做好超前支护和监控量测,确保施工安全。

3 二次衬砌数值模拟计算

本段隧洞结构后期运营时需承受78 m水头的外水压力,对二次衬砌强度要求较高,设计中进行了结构强度检算分析。

本次数值分析通过采用ANSYS有限元软件建立荷载—结构模型,对复合式衬砌结构进行计算分析,意在使衬砌结构满足各阶段的承载能力和正常使用要求。荷载—结构模型是我国隧道设计规范中推荐采用的一种方法。该理论认为地层对结构的作用只是产生作用在地下建筑结构上的荷载(包括主动地层压力和被动地层抗力),衬砌在荷载的作用下产生内力和变形。

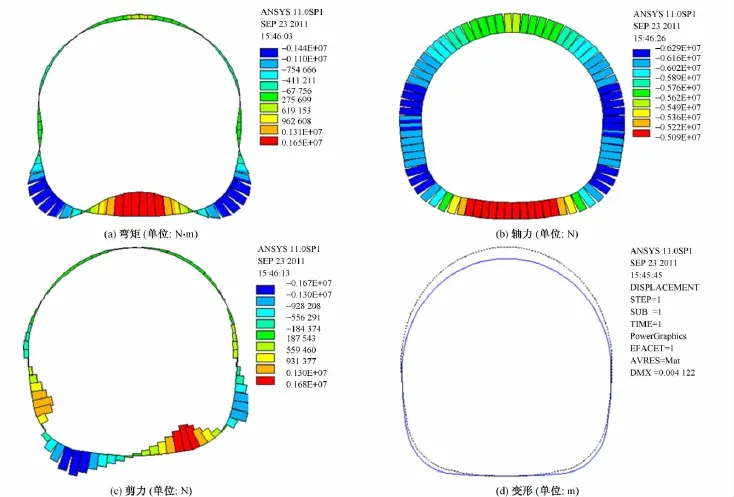

计算模型如图2所示。二次衬砌内力及变形如图3所示。

二次衬砌内力计算结果见表2。

图2 计算模型示意

图3 二次衬砌内力及变形

表2 二次衬砌内力计算结果

根据图3和表2,再结合工程造价和工程类比,考虑全水头外水压力,隧洞下穿椒溪河段选取厚度为100 cm、每延米配5φ32受力钢筋的混凝土衬砌结构。该结构亦能满足抗裂要求。

4 隧道涌水处理措施

4.1 施工准备

施工前需做好突涌水应急预案,配置相应抽水设备,同时采取多种方法,对掌子面前方围岩进行超前地质预报。综合TSP、地质雷达、红外探测等多种手段的预报结果,并配合超前水平钻孔,力争对前方地质情况尤其是岩体富水性做出较准确预报,提前采取局部注浆等措施,保证施工顺利进行。

4.2 涌水处理过程

4.2.1 第一次涌水及处理

2013年2月20日,隧洞开挖至里程K2+692.5处(距原设计下穿椒溪河段约17.5 m),爆破后掌子面中上部突然发生较大涌水,实测初期涌水量约11 000 m3/d,随后衰减至4 800 m3/d,后由于受大气降水补给影响及岩石节理裂隙中的充填物被涌水疏排,正常涌水量增至约9 600 m3/d。现场采用2台WQ200-40-37型和2台WQ150-50-37型潜水泵及2条φ300 mm水管进行抽排水,至3月11日将积水排完。

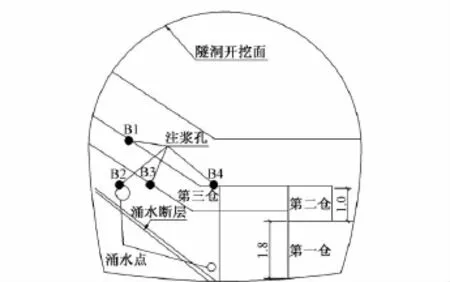

为顺利通过涌水段,对该段落进行周边帷幕注浆处理。于里程K2+688.5处设止浆墙,止浆墙上布置4环28个注浆孔(第1环注浆孔3个,第2环注浆孔12个,第3环注浆孔10个,第4环注浆孔3个),5个超前探孔,超前探孔必要时可做为注浆孔,检查孔4个。具体布置详见图4。

根据现场施工情况和超前地质预报结果,将原设计下穿椒溪河段自K2+710提前至K2+685,采用加强衬砌断面。

4.2.2 第二次涌水及处理

2013年6月15日,隧洞开挖至K2+706.9处,爆破后并无涌水现象。在出渣过程中,掌子面底部及左侧边墙底部突然涌水,实测初期涌水量约9 800 m3/d,随后有一定衰减,后由于受大气降水补给影响及岩石节理裂隙中的充填物被涌水疏排,涌水量最大增至23 600 m3/d。现场采用2台KQSN300-M6/486型离心泵、2台WQ200-40-37型潜水泵、2台WQ150-50-37型潜水泵和2条φ300 mm水管、2条φ200 mm水管抽排水。

在抽排水期间,由于雨季汛期来临,隧洞内涌水随椒溪河水位突涨,说明洞内涌水与椒溪河流水有一定水力联系。结合现场出水点特征本次采用局部注浆方案,并于止浆墙内侧预留部分虚渣以防止清渣导致涌水进一步加大。止浆墙侵入围岩不小于1 m,渣体内部预埋3根4 m长DN300排水管排水,并安装DN300闸阀。待关闭闸阀后周边无渗水时,对涌水部位注双液浆进行处理。具体布置如图5所示。

图4 第一次注浆孔布置

图5 第二次注浆孔布置(单位:m)

为进一步探明前方围岩富水性情况,自里程K2+ 715起,每开挖20 m施作9个水平探孔(孔深25 m),并对探孔进行注浆。

4.2.3 第三次涌水及处理

2013年9月16日,隧洞K2+735处施作的9个水平探孔中有5个孔存在不同程度的出水,其中3个为有压力的涌水孔(喷射平距2.5 m),现场按要求提前注浆。在检查孔无出水的情况下,继续开挖至K2+ 738处。此时,左侧边墙上部由少量渗水变为股状涌水并逐渐增大,随着冲刷范围扩大形成涌水通道,涌水量最大增至24 000 m3/d。现场采用既有的第二次涌水抽排设备。

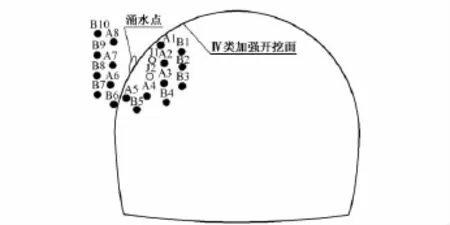

本次涌水量大小随河水水位变化明显,可以确定涌水通道与河道连通,为了减小洞内抽排水压力,对河床疑似连通通道口周边进行开挖,回填黄土修筑简易防渗墙,并在防渗墙前修筑挡水围堰,减小洞内涌水量。同时,对涌水点部位布孔注浆堵水。注浆孔布置如图6所示。

图6 第三次注浆孔布置

本次涌水处理过程中,超前水平探孔较准确地探明了前方的涌水情况,并提前进行注浆处理。此外,由于洞内涌水与河道有一定的连通关系,通过挡水围堰和防渗墙的修筑,有效地减小了洞内涌水量,使得本次涌水处理时间较前两次大大减少,仅用时12 d即处理完成。

4.2.4 后续段落施工

通过三次大的涌水事故处理,为后续段落的施工积累了经验。后续施工时,采用TSP、地质雷达、红外探测等多种超前地质预报技术,严格执行9孔超前水平探孔,根据探测结果进行提前注浆处理。下穿椒溪河段施工过程中共计实施超前水平探孔7次。

由于洞内涌水与河水有一定的水力联系,采取分段修筑挡水围堰和防渗墙的措施,减小洞内涌水,逐段下穿通过椒溪河河床。

通过以上处理措施,后续施工得以顺利进行,无大的涌水事故发生。2014年1月,隧洞施工至K2+932时,掌子面已基本无基岩裂隙水。2014年3月,隧洞施工至K3+080,标志着下穿椒溪河段顺利完工。

5 结语

隧洞下穿椒溪河段埋深浅、地质条件差。岩体导水性强,与洞顶河流有一定水力联系。对施工过程总结如下:

1)综合多种方法(TSP、地质雷达、红外探测)的超前地质预报能更好地探测前方地质情况,施工中所揭示的地质情况与预测结果大致相符。

2)超前水平钻孔对前方岩体富水性的探测具有良好的效果,同时对探孔进行注浆可以减少洞内涌水量。施工中K2+735处的9个探孔很好地预测了第三次大的涌水,提前做好处理预案,大大缩短了处理时间。

3)结合超前地质预报和水平探孔预测结果,可有效针对掌子面前方围岩进行处理,采用预注浆时,注浆方式、部位、浆液类型均可灵活选择。

4)在涌水通道与洞顶有一定水力联系时,通过分段修筑挡水围堰和防渗墙,隧洞逐段施工的方法,可有效减小洞内涌水。

5)施工开挖过程中尽量减少一次性进入断层或富水段的工作面积及长度,爆破时坚持多打眼、少装药的弱爆破施工方法,以减少对围岩的扰动。

[1]朱合华,张子新,廖少明.地下建筑结构[M].北京:中国建筑工业出版社,2005.

[2]赵栋山.沙陀山隧道下穿水库设计与施工方案[J].山西交通科技,2010(8):48-50.

[3]王志明,张海英.某高危隧道穿越洞顶水库施工技术[J].施工技术,2011(6):49-51.

[4]李兴国,陈立强,赵东寅.基于ANSYS荷载结构法的浅埋明挖隧道受力分析[J].采矿技术,2008(5):37-39.

[5]魏家君.隧道下穿暗河施工技术[J].铁道工程学报,2007 (7):71-75.

[6]中华人民共和国住房和城乡建设部,中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局.GB 50487—2008水利水电工程地质勘察规范[S].北京:中国计划出版社,2008.

[7]李兴高,刘维宁.对公路隧道防排水的建议[J].现代隧道技术,2002(增1):69-73.

[8]王秀英,王梦恕,张弥.山岭隧道堵水限排衬砌外水压力研究[J].岩土工程学报,2005(1):124-127.

[9]王建宇.再谈隧道衬砌水压力[J].现代隧道技术,2003 (3):5-9.

[10]张学文.金子山隧道穿越F2富水断层带的帷幕注浆综合施工技术探讨[J].水利与建筑工程学报,2008(4):63-66.

(责任审编葛全红)

U455.4

A

10.3969/j.issn.1003-1995.2015.04.22

1003-1995(2015)04-0081-04

2014-10-20;

2015-02-13

李凌志(1971—),男,陕西大荔人,高级工程师。