对于太阳照射光线在大气层中折射聚集传播的分析

2015-12-28王佃合

王佃合

对于太阳照射光线在大气层中折射聚集传播的分析

王佃合

地球面在接受太阳光照的过程中,存在着光照直射的区域,必然有一条光线与地球半径的延伸线重合,无论传播光线在大气层中是否发生折射,这条光线方向都不改变,这就是大气层传光过程中的主光轴。从高中物理知识中可以知道“大气层对太阳光以及从其他星球射过来的光确有折射作用,天边恒星射过来的光线最多偏转37分,天顶恒星的光线不偏转。”传播光线存在了折射,便存在了人们分析折射过程中的法线,大气层在地球周围以地球重力的吸引而存在,大气层中每一个折射点的法线就是这一点地球半径的延伸线。当我们把发生平面折射的折射面逐渐倾斜,入射角会随之逐渐增大,折射角也会随入射角的增加而逐渐增大,折射光线的偏转聚集逐渐增强,这也就是大气层传播折射光线的基本方式。

大气折射;法线;主光轴;聚集传播;温室效应;太阳视形状

引言

人们在认识自然界的过程中所存在的假象,必然会与有关的自然现象出现自我矛盾。自古至今,人们认为地球面是直接接受了太阳辐射光照,在这个前提下,出现了许多奇异的有关联的自然现象。

“1969年7月20日,两名美国宇航员第一次登上了月球,第一眼看到的就是十分奇异的景色,在地球上,阳光是从头顶照射下来的,可这里的上空是黑洞洞的,月球表面却洒满了灿烂的阳光”。地球周围的大气层对太阳光照能够发生折射作用,而月球表面却不具备发生折射的条件。人们飞出了大气层,登上了月球,对比之下发现了奇异。应当说地球面上大气层内的自然现象才是奇异的,这是奇异之一。

奇异之二:在近地面积12000米的大气对流层中,包括了70%的大气干洁气体质量,和90%的水汽质量,“气温随海拔高度每升高100米,下降0.650”。在对太阳光照能够发生明显折射的大气对流层的外围,被冰冷的气候包裹着。纬度较低,“海拔高度8848米的珠穆朗玛峰,是冰山雪林常年不化,每天最低气温都在零下三、四十度”。而纬度较高,“洼海平面154米的吐鲁番盆地,却取得过47.50全中国最高的温度纪录”。在炎热的夏天里,强烈光照下的铁板可以炒熟鸡蛋饼,应当说光照强度才是地球面气温变化的根本原因。

奇异之三:在我国古代文献《两小儿辩日》中,“一儿曰:‘日初出大如车盖,及日中则如盘盂,此不为远者小,而近者大乎?’一儿曰:‘日初出沧沧凉凉,及日中则如探汤,此不为近者热而远者凉乎?’”在《气象学》中“我们看见地平线附近的太阳和月亮,比它们在600高度时大4倍至5倍”。我们在早晨,下午时观察太阳视形状,比中午时远地球半径的距离,这是一个异于常理的自然现象。在地球面上,当一地是中午时,同时有一地是早晨,一地是下午,人们在同一时区内,不同的地方,可以同时观察到太阳变化的全过程,而大气层外太阳的本身是不会变化的。现在人们已经证实,在大气层外的宇宙空间站是观察不到太阳视觉形状的大小变化的。这一现象只能是在大气层内发生的。下面我们对这一现象形成的原理进行分析推论。

一、平行照射的光线在透明球体内是能够发生折射聚集传播的

我们用一个圆球形玻璃瓶,装满水,做成一个透明圆球体,从瓶口放入一个带柄的物体;在视线的方向上沿球体的直径向前逐渐推进物体,在球体表面上观察到物体的视觉形状是逐渐扩大的。光线在空气与水两种介质中传播,是能够发生折射的;传播光线存在了折射,就存在了介质间的折射面,存在了分析折射过程中的法线。在透明球体表面上,每一点的受光面,就是这一点半径的切线面。半径的延伸线就是折射过程中的法线。当平线传播的光线照射球面时,有一条入射光线与球体的半径(即法线)重合,垂直于半径的切线面(即介质受光面);在凸透体传光原理中,穿过光心的主光轴方向不变。在物理教科书中我们学过,“当光线垂直射向介质表面时,传播方向不改变”[1]。这就是透明球体内折射光线传播的主光轴。在主光轴两侧,光线的折射状况是对称的。从主光轴开始,透明球体半径的张开角每增加1度,半径切线的倾斜增加1度,入射光线的入射角增加一度,入射角等于半径的张开角;根据折射率N=SINӨ1/SINӨ2的比例,折射角Ө2随入射角的增加而增大;我们用入射角减去折射角,得到一个折射光线的偏转角,偏转角与折射角之合,是入射角的对顶角,所以,入射角的正弦与偏转角的正弦之比也是一个常数,偏转角随入射角的增大而增加,随半径张开角的增大而增加。

在透明体内,折射光线存在了向焦点聚集传播的趋势,便存在了凸透体的传光的原理,“当物体在凸透体的焦距内,观察到的是物体正立的、放大的虚像”,而且距离焦点越近,虚像越大,这就是物体在透明球体内视觉形状逐渐扩大的原因。

二、大气层在地球重力的吸引下,依附在地球周围,形成的是一个密度递减的圆壳形透明体

地球是一个圆球体,“地球表面大约71%被水面覆盖”,水是可以流动的物体,而形成在地球周围海洋里水的表面却是圆形的,这是由于地球重力的吸引作用才形成的。说明在地球周围半径相同(即海拔高度相同)的位置,地球重力的吸引作用是相同的。气体也是一种物质,是可以飘浮的物休,它同样接受到地球重力的吸引作用;在纬度相同,地球周围半径相同的高度位置,大气层中的气体是在相同重力的吸引下,随着地球的自转做匀速离心运动,根据向心力F向=mv/r2,当F、V、R相等时,大气层中相同体积里的气体质量M相同。在不考虑气温影响的情况下,大气层在地球周围形成的是一个密度递减的圆壳形透明体。特别是达到海拔高度8000米以上的高空,气温下降到零下三、四十度以下,在相同高度形成了比较稳定的气温层,气温的降低冷缩作用更增加了同一海拔高度位置气体的密度,大气对流层8至10千米的外围形成的形状,决定了大气层整体的受光形状。

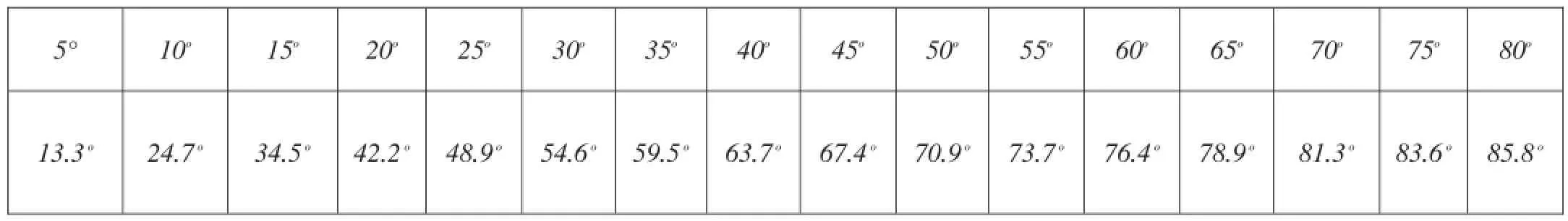

表1

三、太阳辐射光线在大气层中的折射聚集传播

1折射“我们如果用肉眼在天空中选择一个450角的点,实际测量一下,只有220左右,而且越接近地面这个差值越大。

天空实际高度与天空视高度表”[2](见表1)

我们在高中物理中学过“大气层对太阳光及其他星球射过来的光确有折射作用,天边恒星射过来的光最多偏转37分,天顶恒星的光线不偏转”。

2主光轴地球接受太阳光照的面是半球面,存在着光照直射的区域,在这一区域必然有一条光线与地球半径的延伸线重合,它垂直于地平面,垂直于大气层的折射面,在不存在折射的状况下,这条光线方向不变,在传播光线发生了折射的状况下,“当光线垂直射向介质表面时,传播方向不改变”,这就是大气层传光过程中的主光轴。“天顶恒星的光线不偏转”及天空实际高度与天空视高度表,都证明了主光轴的存在。在主光轴的两侧传播光线的折射状况是对称的。

3法线法线是垂直于折射面的直线。地球是一个圆球体,如果我们把圆周中的一点切开,拉伸成一条直线,圆的任一条半径都成为了直线的垂线。大气层依靠地球重力的吸引而存在,比较均匀的分布在地球周围。如果我们作一条地球半径的延伸线,半径在地球面的切线就是地平线,大气层的折射面平行于地平线,也就是垂直于这条半径,地球半径的延伸线就是大气层的折射法线,大气层折射传光过程中的主光轴的存在,也证明了设立地球半径的延伸线为法线是正确的。

从主光轴开始,当地球的圆心角每旋转增加1°,半径的切线(即地平线)的倾斜增加1°,平行照射的入射光线的入射角增加1°,折射光线的折射角及偏转角也将根据折射率N=SINӨ1/SINӨ2的比例,随入射角的增大而增加,这也就形成了太阳照射光线在大气层中的折射聚集传播。

4大气层对折射光线的偏转聚集传播视觉天空:观察插入水中的筷子,发现水中的筷子是弯曲的,由于发生了折射我们看不到水中筷子的实际位置,看到的只是形成在水面的筷子的折射位置。由于从真空射入的传播光线在大气层中发生了逐渐弯曲的折射,人们观察不到大气层外天体的实际位置,看到得只能是形成在大气层内最大折射程度上的折射位置。以能够发生明显折射的大气层的厚度为10千米来计算,地球的半径为6371千米,视天空球冠体的底半径为(6371+10)2-63712=357.12km,占地球圆心角为ta⁃nO地=357.1/6371=0.05605,O地=3.20。连接视天空头顶及天边的弦,形成一个半球冠体的三角形ABC,天边顶角为tanB=10/357.1= 0.028,B=1.60。

天空视高度的测量:在人们的视觉天空中、是以地平线为参照物,是相对静止的;是以主光轴为中心,背对背,反方向,面向测量物,实际高度低于视高度所做的测量。实际中,当太阳从地平线的东方升高,我们的视觉位置在西方,地球是从西方向东方旋转,地平线旋转1800,太阳在地平线的西方落下,地平线上早晨的东方和下午的西方共同指向一个方向——太阳。以主光轴为中心,视觉天空中的东方(上午),就是实际天空中的西方(上午),视觉天空中的西方(下午)成为了实际天空东方(下午)。以宇宙中的一点为参照物,地球每24小时均速旋转1周(3600),每小时旋转张开角150,从主光轴始,大气层折射面旋转倾斜,与参照物间所形成的夹角就是实际角度,实际角度等于900减去旋转张开地心角。我们在天空中选择的点M、就是入射光线在大气层中最大折射程度上的折射点。我们的测量点A就是折射光线的着陆点,视高度测量角为f,从测量点到折射点M在地平线上的距离为a,引M点在 AMB的高。a=357.1-b

如果我们用肉眼在天空中选择一个450角的点M,实际测量一下只有220左右。当实际角度为220时,这一点与地球横直径的夹角为220,光线以直线传播时在地球横直径的长度为X

cos220=X/(6371+10)X=0.9272x6381=5916.4632

光线以直线传播时在地球面上应有的角度N应等于地球半径与横直径长度X的夹角cosO=5916.46/6371 O=21.80=N在视天空中,如果视觉高度为N=21.80tanN=tan21.80=0.4时a=357.1-b

入射光线在直线传播状况下,视觉天空中,折射点与着陆点在地平线的距离a=23.28。占地心角tanO地=2.328/6371=0.00365 O地=12.5,

当测量角f=450时,a=357.1-b

tan450=1,357.1=(1+0.0279)b,b=347.472,a=9.69266,占地心角tanO地=9.69/6371=0.0015,O地=5.5分,

折射传播光线在地平线上的偏转聚集距离为23.28-9.69= 13.59km,地心角偏转等于12.5′-5.5′=7′。地角心所对应的半径在地球面的切线(即地平线)偏转7′。我们设置一个平面圆周,在圆周边上确定一点M,从M点引一直线,直线与M点半径切线的夹角为220,我们旋转圆周,使圆心角半径旋转张开角为7′,可以看到点M、M点半径切线、M点夹角为220的直线、都同时偏转7′。照射光线在大气层内的折射,使地心角偏转7′,等同于M点半径的切线,原地偏转7′,折射光线偏转角为7′。平行照射的入射光线的入射角等于900减去实际角度,实际角度为220时,入射角Ө1=900-220= 680,折射率为n=sin680/sin67053′=1.00086。

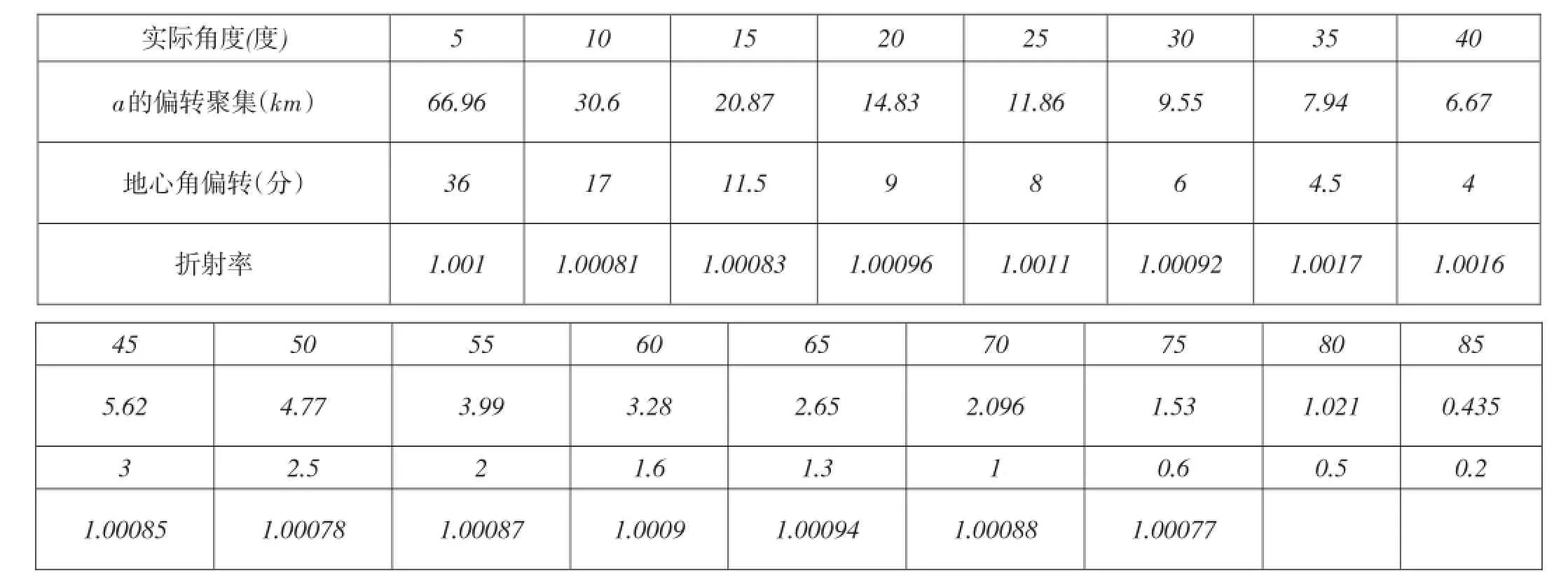

根据上述计算方法,得出不同实际角度位置折射光线在大气层中的偏转状况:(见表2)。

根据表2中折射率的数值得出大气层折射率的近似值为1.000967。

表2

四、结论:

太阳光照在大气层的折射传播过程中,“天顶恒星光线不偏转”,主光轴的存在是必然的;随着地球的转动,当光照在头顶垂直照射时,主光轴可以随时存在,主光轴就是法线,就是地球半径的延伸线。法线就是地球半径的延伸线。“我们看到大气层外的日月星辰,它的实际位置总要比我们看到的低,而且越接近地平线它的差值越大”,这就是无可置疑的,太阳光照在大气层中的偏转聚集传播。

根据测量的天空实际高度和对应的天空视高度,可以计算出地心角的偏转状况,每1′地心角所对应的地面弧长为6371×2× 3.14÷3600÷60′=1.852(km)折射光线偏转聚集,光照必然增强,这就是大气层内温室效应的主要原因。

由于大气层透明度的限制,夜晚能够在实际天空角度50闪烁的恒星已寥寥无几,当实际高度为50,入射角等于900减去50等于850。sin85/0SINӨ2=1.000967,SINӨ2=0.9962/1.000967=0.99523, Ө2=84.40。折射光线的偏转角等于实际角度减去折射角度为850-84.40等于0.60,折射光线偏转36分。

早晨当一缕阳光从地平线上升起,我们以实际高度为10计算,Ө1=900-10=890sin Ө2=sin890/1.000967=0.9998/1.000967=0.99883 Ө2=87.20。折射光线的偏转角等于890-87.20=1.80,地平线的偏转角度为1.80,说明在这一实际高度位置,我们在视天空内地平线上看到的太阳,实际位置在地平线以下0.80。

根据在不同角度位置折射光线在大气层内的偏转状况可以证明,密度递减的圆壳形大气层透明的传光原理,类似于透明圆球的传光原理,具有了凸透体的聚光功能。观察透明球体内物体的视形状可以发现,物体在焦距以内,看到的是正立的,放大的虚像,距离焦点越近,物体的视形状越大;“折射光线的传播路径是可逆的“我们的视觉位置在大气层聚光的焦距以内,由于球冠形大气层凸透体的天边顶角为1.60,在靠近地平线时,折射光线所穿过的大气层的厚度迅速增加,聚集功能增强,形成了太阳视形状在地平线附近,是正立的,放大的虚像。

太阳照射光线在大气层中是能够折射聚集传播的;存在了折射,便存在了视觉天空与实际天空角度的悬殊:存在了偏转聚焦传播,便存在了光照的增强;具有了凸透体的传光原理,就形成了人们视觉中太阳视形状的大小变化。这些现象是互相关联、互为证据的内在关系。

[1]2001年版初级物理教科书第一册第83页

[2]成都气象学院主编,农业出版社出版,1979年版《气象学》第233,234页。

王佃合(1965-),男,山东省临沂市兰山区马场湖镇九庄村,学历:高中,务农。